经营单位水平森林可持续经营指标体系研究—指标库的建立

刘 凯,李 婷

(1.四川省林业勘察设计研究院,四川 成都 610081;2.四川农业大学,四川 成都 611130)

经营单位水平森林可持续经营指标体系研究—指标库的建立

刘 凯1,李 婷2

(1.四川省林业勘察设计研究院,四川 成都 610081;2.四川农业大学,四川 成都 611130)

从评价尺度、区域差异性、指标权重及评价模型、评价结果判定、经营管理的角度分析了经营单位水平森林可持续指标体系研究现状及存在的问题。针对现有问题,提出建立森林可持续经营指标体系库的概念。指标体系库是开放、动态、持续更新的体系库,由专门的组织机构负责管理和定期更新,能避免重复收集和构建指标体系繁琐性,推动指标权重和评价模型方法的统一,有助于实现经营单位水平森林可持续经营指标体系的统一和发展。

经营单位;森林;可持续经营;指标体系;指标库

森林能改善环境质量、为人类提供林产资源等,其可持续经营引起人们高度重视。森林可持续经营的目的,是在维持森林持续稳定的生产和再生产能力的同时,能持续稳定的提供环境资源、产品资源,产生最佳的生态、经济和社会效益[1],满足人类精神和物质上的需要。如何有效度量森林可持续经营的状态、发展和质量,是森林可持续经营研究的热点之一。

指标体系是度量、评估,以及监测森林可持续经营的最佳手段和方法[2]。森林可持续经营指标体系是以可持续发展理论的基本原则为基础,结合所描述对象的基本特征,能够定量评价所描述对象可持续发展过程的指标集合[3]。它能描述或反映一个时点或时期内森林可持续经营的现状、变化趋势,为相关政策的制定、经营者的决策提供参考[3]。森林可持续经营指标体系的建立,是森林可持续发展评价的基础和保证。

森林可持续经营指标体系有国际性组织建立的体系、各国建立的国家水平的体系、国内跨区域水平的体系,以及经营单位水平的体系[4]。我国森林经营单位的形式有国有林业局、国有森工局、国有林场、非公林业企业等。森林经营单位水平的可持续经营指标体系及评价国内研究相对最多,但没有形成一个统一的标准或指标。本文通过对我国森林经营单位水平可持续经营指标体系的研究和分析,提出指标库概念,通过建立指标库,规范指标体系和指标权重确定方法,推动国内经营单位水平森林可持续经营指标体系的统一和发展。

1 研究现状及问题

目前,森林可持续经营指标体系的研究多是从森林自身的可持续性,以及森林提供各类产品的能力两方面入手,所建立的指标体系是森林资源、生态、经济、社会功能几个方面的反映。研究内容集中在指标权重、评价模型,以及所建立的指标体系的应用验证。也有研究指出了指标体系评价的时间、评价区域的差异性、经营单位的管理等方面的问题。本文主要从评价尺度、区域差异性、指标权重和评价模型、评价结果的判定、经营单位的经营管理几个方面分析了目前的研究和存在的问题。

1.1 评价的尺度

森林可持续经营的评价尺度分为空间尺度和时间尺度。空间尺度是指跨国、国家、国内跨区域、经营单位等不同的空间水平上的评价。也有研究针对林分水平开展了森林可持续经营指标体系的研究[5,6]。跨国、国家、国内跨区域、经营单位等尺度上的相关研究论述和成果较多,这里不再累述。林分水平上的研究,如屈红军[5]和狄文彬[6]分别针对我国东北东部山区次生林和过伐林开展的森林经营指标体系的研究,为评价的空间尺度提供了一个新的思路。

时间尺度是指评价对象的某一时间点或某一时期。森林生态系统无论其自身,还是提供的各种林产品和服务的产出都是一个动态变化的过程。森林各种功能总是随着时间发生着从一个值到另一个值的量变,或从一个质到另一个质的质变[7]。然而,目前森林经营单位指标体系则更多的是针对某一时间点进行,对一个时期或评价时间尺度的动态性反映的研究较少。张会儒[8]、甄学宁等人[9]认识到了这个动态变化过程,认为森林可持续经营的评价,不仅是某一时间点上状态的描述,更应是对森林经营全过程的监测,评价其现状和预测其未来的发展趋势[8],提出了采用离差指标法和随机指标法的方法,预测森林可持续经营状态的变化趋势[9]。

对森林可持续经营的动态性反映不足,这是现有森林可持续经营指标体系存在的问题之一。

1.2 区域的差异性

四川包括丘陵、平原、高山、高原等地貌,不同区域经济社会发展存在显著差异。不同区域的资源、地貌、区位、基础设施、发展程度,以及森林的经营方式和措施的差异性,决定了森林可持续经营地域上的差异性[7],进而决定了可持续经营指标体系的差异性。虽然目前针对森林经营单位可持续经营的指标体系的研究横跨了我国福建山区丘陵[10]、东北长白山区[5]、内蒙古库布其沙区[11]、海南岛热带森林区[12]等各种区域,但对不同区域间森林经营单位指标体系的差异性,以及由此带来的同一指标在不同区域阈值的不同却鲜有论述。

区域的差异性决定了不同区域对森林生态功能、林产品的需求,以及林业和其它产业发展的矛盾不同,决定了不同区域经营单位实现森林可持续经营时,同一指标可能处于不同的阈值范围内。比如森林覆盖率并不是越高越好,成都平原地区经济社会较发达,会偏重森林生态功能的要求,但较高的森林覆盖率又会加剧林业和其他行业用地的矛盾,矛盾的增加反而不利于森林经营的可持续性;四川西部高山地区,经济社会相对落后,社会对森林提供林产品的能力更看重,较高的覆盖率一定程度上意味着较多的林产品,因而实现可持续经营时其森林覆盖率定然较高。

缺少对区域差异性以及同一指标在不同区域阈值可能不同的考虑和论述,是现有森林可持续经营指标体系存在的又一问题,也是实现经营单位指标体系统一时必须面对和考虑的问题。

1.3 指标权重及评价模型

如何更准确的反映指标体系中不同指标的权重,以及建立更适合的评价模型,是森林可持续经营指标体系研究的核心。指标体系的构建方法集中在系统法、目标法、归类法、专家咨询法等一种或几种方法的组合上[6],并没有太多新颖方法,指标权重的衡量方法反而更受重视,如常用的层次分析法(AHP),专家打分法(Delphi)、Delphi-AHP法、主成分分析法,以及模糊聚类法、熵AHP法、灰色关联法等。樊建霞就采用灰色关联法确定指标权重后,评价了北川县自然保护区森林生态系统的情况[13]。梁会民等采用了熵AHP法赋予指标权重,对甘肃子午岭林区森林可持续经营进行了评价[14]。指标体系的评价模型应用最广的是层次分析法,还有综合评价法、模糊综合评价法,BP人工神经网络法等。北川县自然保护区森林生态系统的评价采用的就是模糊评价模型[13]。李明娟等采用BP人工神经网络法构建评价模型,对国有森工企业可持续经营能力进行了评价[3]。值得一提的是,马凯将建立的森林可持续评价体系分为三大模块,对每个模块中的指标用神经网络法进行训练后,用输出的结果构建立方体图,用立方体的体积反映可持续发展的水平[15],该方法为森林可持续经营评价提供了一个新的研究方向和思路。

虽然指标权重和评价模型方法较多,但不同方法得到的结果缺乏比较性,不利于同一省内不同经营单位之间的比较,不能满足更高一层决策者的需要。指标权重和评价模型存在方法多样但难成体系的问题。此外,还存在体系繁琐、指标繁多、实用性低,数据采集困难,智力、技术和经费投入大的问题[6]。

1.4 评价结果判定

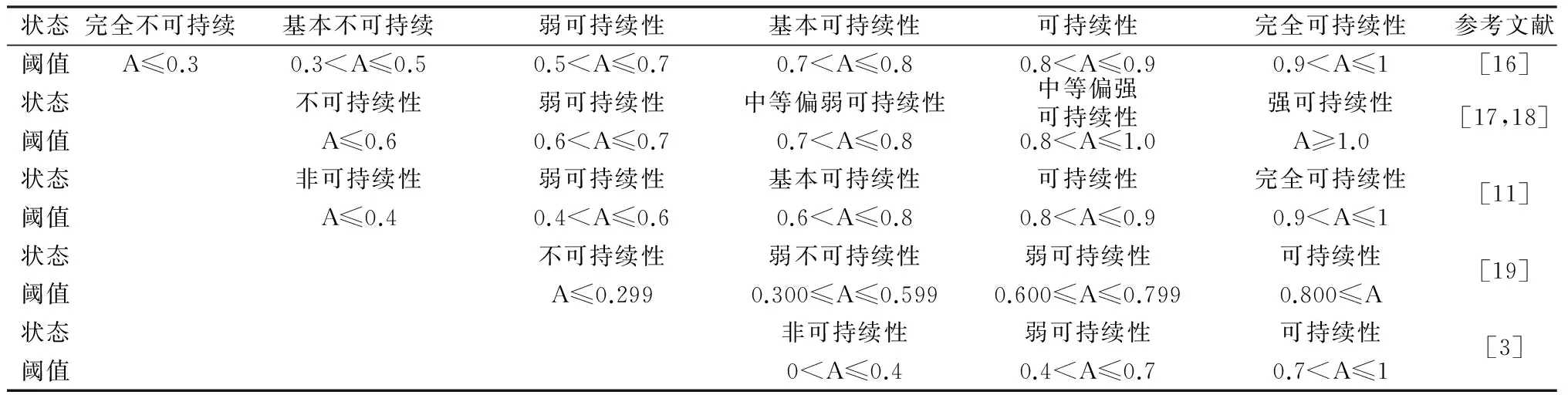

森林可持续经营的决策者和管理者,不仅关心森林可持续经营的现状,也关心现有的状态和标准状态的差距等[9]。现有的森林可持续经营指标体系却没有一个可供对比判断的标准状态。现有的评价研究多是根据研究结果,自行建立标准进行自我判定,这带来了评价的口径不同、标准的阈值不同等问题(表1)。缺乏一个可供森林经营单位水平指标体系结果对比判断的标准,是现有森林可持续经营存在的又一问题。

表1 经营单位水平森林可持续经营指标体系评价结果比较

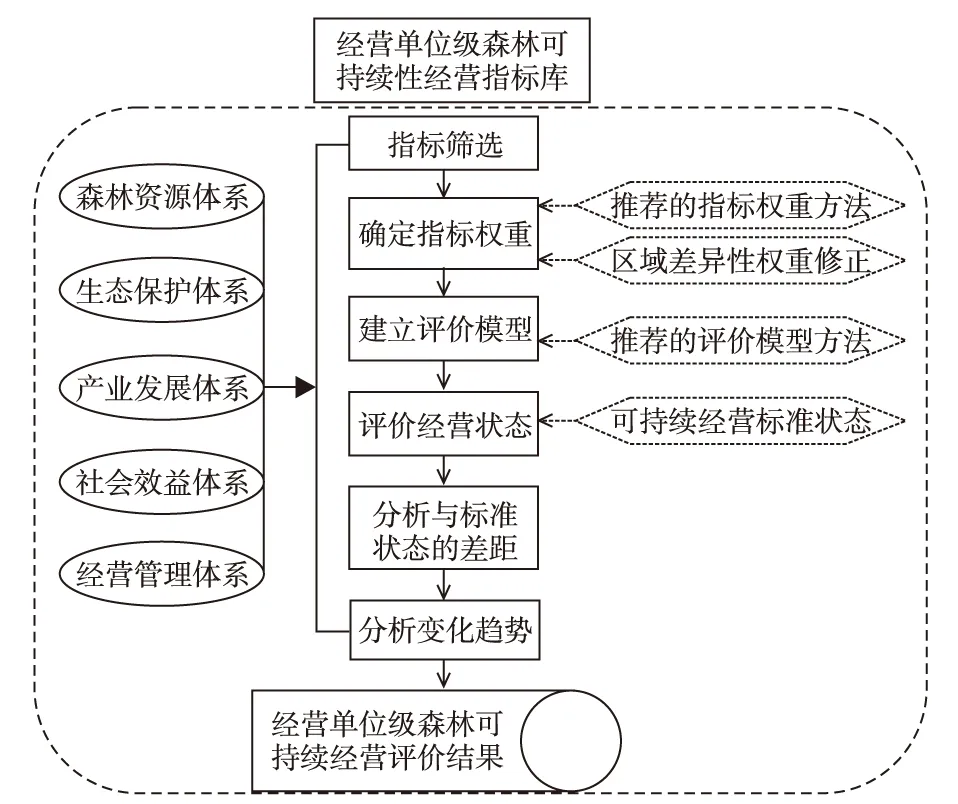

状态完全不可持续基本不可持续弱可持续性基本可持续性可持续性完全可持续性参考文献阈值A≤0.30.3 注:表中A表示森林可持续经营指标体系评价的结果值。 1.5 经营管理因素 森林经营单位的体制及管理,对森林自身的可持续性,以及其提供林产品的可持续性至关重要。管理体制是国有林区可持续发展能力建设的保障[20],管理体制和林区的可持续发展必须是相互适应的。目前森林经营单位水平的可持续经营指标体系,多是从森林生态、经济、社会3个功能进行,忽视了对可持续经营有着重要影响的森林经营管理。如郭志伟[17]、吴筠[21]等人对森林经营单位可持续的评价研究都没有涉及管理方面的因素。在国际性组织和我国国家水平的评价指标体系中,都有体现经营管理方面的法规、政策等指标内容[22,23]。对经营单位的经营管理因素反映不足,是现有经营单位森林可持续指标体系的又一问题。 针对以上问题,提出森林可持续经营指标体系库的概念。指标库的框架见图1。 图1 经营单位水平森林可持续性经营评价指标库框架 指标库框架涵盖了纵向和横向两个方面。纵向包括森林经营单位可持续评价中从指标筛选、指标权重确定、评价模型的建立、经营状态的评价、标准状态的差距、变化的趋势分析等过程。横向包括森林资源体系、生态保护体系、产业发展体系、社会效益体系、经营管理系统五大体系。 森林可持续经营指标体系库适用于经营单位水平森林可持续经营的评价,是一个开放、动态、持续更新的体系库。内涵和特点如下。 1)指标的筛选。依据一定的原则,全面收集、整理、筛选相关研究的指标,纳入指标库不同体系中。进行某个经营单位可持续性评价时,根据评价对象的具体情况,从指标库中即可实现对指标的初步筛选,避免重复收集和构建指标的繁琐性[24]。 2)指标权重和评价模型的建立。考虑到评价对象的差异性,经营管理和技术能力的良莠不齐,选择的指标权重和评价模型不宜复杂,应用较广,如层析分析法、综合评价法等。由指标库管理组织选定一种或几种指标权重方法和模型评价方法作为推荐使用方法,将极大的提高评价结果的可比较性,满足同一省内不同经营单位间的比较和更高一层决策者的需要。 3)区域差异性修正。区域差异性是影响经营单位水平森林可持续经营指标体系统一的最大因素。经营单位的区域差异性最根本的是自然地貌、社会经济发展两个方面,可考虑根据丘陵、平原、高山、高原和地方GDP发展水平等差异性划分不同范围,设置不同范围内的区域差异性权重调整系数。评价对象在完成经营单位内部指标权重的确定后,再根据其自然地貌和GDP发展水平所处的范围,采用相对应的权重调整系数对指标体系进行区域差异性修正。 4)评价结果的判定。森林可持续经营指标体系的标准状态是指标库的重要组成部分。基于对现有森林经营单位水平可持续经营指标体系分析后,形成一个标准状态,纳入指标库中。各森林经营单位采用指标库的系列方法完成评价后,通过评价结果和标准状态的比较,即可了解现有状态与标准状态的差距。 5)指标库的管理。指标库的开放、动态、持续更新的特点决定了其不是一成不变的。指标库的管理可借鉴美国EBI指标体系管理方法,成立专门的组织或单位实施指标库的建立、管理,定期更新指标类型、核正权重,调整评价模型等,实现指标库的持续更新性[24]。 经营单位水平的森林可持续性经营涉及森林资源和生态、经济、社会功能,以及经营管理等各方面。指标体系是衡量森林可持续经营状态的有效手段。现有的森林经营单位水平指标系统存在对森林可持续经营的动态性反映不足,对经营单位的区域差异性缺乏讨论,指标权重和评价模型的方法繁杂,也没有一个公认的可持续经营评价的标准状态等。针对以上问题,本文提出建立一个开放、动态、持续更新的指标库的想法,并对指标库建立的内涵和特点进行了讨论。 由于篇幅限制,关于指标库筛选指标、同一指标在不同区域的阈值分析、指标权重和评价模型方法、区域差异性范围的划分、标准状态的划分等问题将在下篇论文中讨论。 [1] 宋新章,赵清峰,张成林.黑龙江省经营单位水平森林可持续经营标准与指标的研究[J].林业科技.2004,29(5):21~23. [2] 刘亚江.论森林可持续经营标准、指标与森林可持续经营的关系[J].经营管理.2012,(18):95. [3] 李明娟.国有森工企业持续经营能力评价研究[D].哈尔滨:东北林业大学,2013. [4] 郭伟.不同水平的森林可持续经营评价体系研究概述[J].林业资源管理.2011,(3):23~27. [5] 屈红军.东北东部山区次生林可持续经营技术的研究[D].哈尔滨:东北林业大学,2004. [6] 狄文彬.东北过伐林区林分级森林生态系统经营标准与指标的研究[D].北京:北京林业大学,2006. [7] 杨礼旦,陈应平.初论森林可持续经营的概念、内涵和特征[J].林业科技.1999,35(2):118~123. [8] 张会儒.森林可持续经营的重要保障——森林资源综合监测探讨[J].林业科学研究.2008,21(增刊): 95~99. [9] 甄学宁,彭玉玲.MACD法和KDJ法预测森林可持续经营状态变化趋势[J].西南林业学报.2003,23 (3):24~27. [10] 张兆枝.大田县森林可持续经营研究[D].福州:福建农林大学,2007. [11] 沈洪霞.鄂尔多斯市造林总场森林可持续经营评价研究[D].呼和浩特:内蒙古农业大学,2009. [12] 黄金城.中国海南岛热带森林可持续经营研究[D].北京:中国林业科学研究院,2006. [13] 樊建霞.北川县自然保护区森林生态系统健康评价[D].雅安:四川农业大学,2013. [14] 梁会民,彭世揆,石小平.基于熵AHP的子午岭林区可持续经营评价[J].南京林业大学学报(自然科学版).2010,34(3):93~04. [15] 马凯,李际平,黄山如.一种区域森林可持续经营水平评价体系的构思[J].中南林学院学报.2004,24(24): 73~76. [16] 郭建宏.福建中亚热带经营单位水平森林可持续经营评价研究[D].福州:福建农林大学,2003. [17] 郭志伟.白河林业局区域森林可持续经营研究[D].哈尔滨:东北林业大学.2003. [18] Richard P G, Cordray S M. What should Forests Sustain Eight Answers[J]. Journal of Forestry, 1991,(5)31-36. [19] 刘代汉,郑小贤.森林经营单位级可持续经营指标体系研究[J].北京林业大学学报,2004,26(6):44~48. [20] 王永清.国有林区可持续发展能力建设研究[D].哈尔滨:东北林业大学.2002. [21] 吴筠,刘金福,李俊清等.福建沿海红树林可持续经营评价指标体系构建[J].江西农业大学学报,2007,29(5):778~783. [22] 范少辉.从文明进步的角度看可持续发展与森林可持续经营[J].林业科学,1998,35(1):111~116. [23] 黄清麟,张晓红,张超.IT TO热带森林可持续经营标准与指标的新进展[J].世界林业研究,2009,22 (4) :17~21. [24] 刘凯,胡开波,王守强等.退耕还林工程效益评价指标体系研究[J].四川林业科技,2012,33(1):23~28. A Study of the Sustainable Forest Management Index System of Management Unit Level — Establishment of Index Database LIU Kai1LI Ting2 (1.Sichuan Forestry Exploration and Design Institute,Chengdu 610081,China;2.Sichuan Agricultural University,Chengdu 611130,China) From the evaluation scale, the regional difference, the index weight and the evaluation model, the evaluation result determinarion and the management factor, analysis was made of the present situation and the existent prblems the forest sustainable index system. In view of the existing problems,this paper puts forward to establish the concept of the index system database of forest sustainable management. Index system database is an open, dynamic and continuous updating system. It is responsible for special organization management and regular updating,and can avoid the duplication of collection and cumbersome index system, contributing to advance the index weight and the evaluation model method to promote unity, to achieve a unified development of forest sustainable management index system based on management unit level. Management Unit Level,Forest,Sustainable Management,Index System,Index Database 2016-10-12 北京山水自然保护中心四川林业可持续经营管理项目。 刘凯(1984-),男,硕士,工程师,从事林业资源调查、勘察设计的工作和研究,E-mail:kaikai124@126.com。 10.16779/j.cnki.1003-5508.2017.02.027 S718.55 A 1003-5508(2017)03-0115-052 指标库的建立

3 结论