对“考古中国”的美好祝愿

对“考古中国”的美好祝愿

2016年12月26日,国家文物局局长刘玉珠先生在全国文物局长会议上说,2017年将开展“考古中国”重大研究,而且列出了一系列重点研究方向。毫无疑问,“考古中国”战略的实施,会让我们看到一个更加精彩、精致、精美的文化中国。如果让我们进一步设想,“考古中国”会展现出以下的“中国”:

一是“源远流长的中国”。考古学家发现,文字中出现“中国”是在西周,但是考古学文化中展现的中国如甲骨文、原始瓷在商代;“敬天法祖”文化在夏代;崇玉文化在兴隆洼、红山、良渚、石家河、齐家等史前考古学文化时代;稻作文化、粟作文化至少在万年以前;其他如丝绸文化、漆器文化、土木建筑文化等都起步于五六千年前等。许多流传至今的中国特质文化因素皆可寻根索源至“三代”之前,它们流传有绪,没有因为王朝的一再变更而断裂。考古学可以告诉我们,许许多多的中国文化因素是何时、何地深深植入到色彩斑斓的中华民族文化体系中去的。

二是“文化多样的中国”。地理背景的丰富性和多民族使中国考古文化呈现出多样性,至少在旧石器时代晚期,已有南、北文化的分流;新石器时代的“考古学文化”更是数以百计;夏商周时期,除了立国中原的王朝文化之外,列国文化也是丰富多彩;甚至到了秦汉及之后还有匈奴文化、西域绿洲诸国文化、滇文化、夜郎文化、鲜卑文化、南昭文化、辽金文化、吐蕃文化等等。即如发达的瓷器文化,也会因“窑口”的不同而异彩纷呈。考古学家揭示的“文化中国”,从来不是单调乏味的中国,而是一个引人入谜、文化多样的中国。

三是“传承创新的中国”。在考古学材料中,我们既可以看到许多中国文化因素历经千年、万年而延承不绝,但又绝对不会看到前后不同时代的“文化”完全属于守旧或抄袭。从城市格局到建筑结构,从器物造型到图案花纹,从文字、绘画到雕塑、镌刻,从墓葬形制到墓室装饰,无不讲求在传承中创新。正因为这样,考古学家才能够对不同时代的文化遗存做出断代和分期。

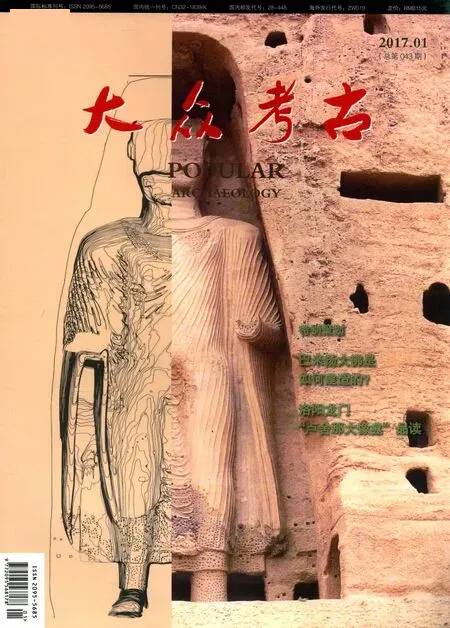

四是“开放包容的中国”。有人说中国人保守封闭,可考古学家揭示的中国绝不如此,而是呈现出“开放包容”的气象。无论是在东亚邻邦,还是在南亚、中亚、西亚、欧洲乃至非洲,考古学家都可以发现来自中国的瓷器、丝绸、文字、绘画、纹饰、宗教文物等,联通东西方的各种“丝路”,沿途皆可发现来自中国的文化遗物。中华民族从不保守,乐于与其他国家和民族分享包括“四大发明”在内的创造,共同推进不同文化的提升和文明的共同繁荣。同理,中国先民对他国文化又何曾封闭?考古学家在中国土地上发现了来自异域的古老的小麦、马车、葡萄、玻璃、权杖、香料、乐器、服饰、鍮石、青花钴料以及袄教、佛教、基督教、伊斯兰教等遗存。可以说,在考古学的视野下,中国百姓对任何异域民族的美好事物都抱持着惊奇和尊重的态度,未曾拒绝过对其他国家有利于生产和生活的物质或精神创造成就的接纳与包容,否则你就无法理解中国考古学资料中出现的一种现象:几乎每一时代都会有异域文化融入到中国的文化体系之中,即便是在被认为“闭关锁国”的明清时代。

五是“保护发展的中国”。当代中国高度重视考古遗产的保护利用,并将其纳入现代化发展的宏伟事业中。这方面可以经由近年来考古遗址公园、大遗址的持续增加获得证明。有的重大考古发现进入世界遗产申报行列,有的成了文化旅游热点。考古学家运用自己的考古发现形成的创新知识体系成为各种传媒、教科书、文化创意产业以及美术、建筑、宗教、文学、历史、环境等学科的知识信息来源。一个又一个考古发现的出国展览推动着中国文化走出去,赢得无数外国观众的由衷赞叹,充分展现了中国文化的辉煌。

我们相信,国家文物局主导的“考古中国”,会与历史文献的中国、文化遗产的中国共同展现一个更加全面真实的历史中国,一个作为世界重要文明共同体的中国,一个已经创造而且还会继续创造人类文化奇迹的中国。