科技成果转化的市场机制与市场成熟度评价

刘大勇,洪雅兰,吕奇

(天津大学管理与经济学部,天津,300072)

科技成果转化的市场机制与市场成熟度评价

刘大勇,洪雅兰,吕奇

(天津大学管理与经济学部,天津,300072)

结合科技成果转化的市场与制度条件,本文分析了技术市场、产品市场与知识产权保护制度、科技成果使用制度的共同作用过程。研究指出,通过对技术创新的有效激励、管理与保护,形成有效的知识产权创造、运用、转化的价值链条,再与巨大的市场需求潜力相结合,可以形成科技成果转化的有效机制。科技成果转化是打通技术市场、产品市场的关键环节,高校与研究机构是技术转化的源头,而企业则是技术市场和技术转化的核心主体,需要在产品策略和技术竞逐两个方向同时选择,科学的技术转化评价体系有助于建立稳定、畅通的技术转化过程。对科技成果转化的市场成熟度进行评价,需要对技术供给、市场需求、制度环境进行全面分析,建立一个完整的评价指标体系,为技术转化提供理论基础和评价依据。

科技成果转化;技术市场;制度条件;评价体系

一、引言

科技成果转化,即对具有应有价值的技术成果进一步开发进而形成高质量的新型产品与服务,有助于提高产品与服务的科技含量,提升企业的市场竞争力,推动产业和产品向价值链中高端跃升。如何将高校及研究机构的科技成果与社会需求对接,提升技术转化的效率,成为科技创新、经济发展过程中的重要现实问题。科技成果转化是将技术商品化的过程。通过市场的机制对技术进行评价,衡量技术的使用价值,进而缺乏与市场需求的相互作用及有效匹配,技术转化过程难以顺畅进行,无法建立内生的创新机制,现代服务业的发展会缺乏有效的创新基础(段文斌等,2016),同时,知识生产与技术供给也将缺乏活力并无以为继(万君康,2013)。

完善的科技成果转化评价机制是优化科技资源配置、提高科技管理水平的重要手段。技术转化过程伴随着对科技成果的合理评价。评价是在高校(研究机构)与企业之间寻求对接,对科技成果转化的市场成熟度进行评价,旨在发掘技术转化的可能性与市场前景。在技术市场形成稳定的匹配结果,可以降低对可转化技术的搜寻成本、转化过程的交易成本 (Gale and Shapley, 1962; Roth and Sotomayor, 1990)。因此,如何建立一套合理有效的评价指标体系,以更好地服务于科技成果转化,是重要的现实问题。本文对科技成果转化的市场机制进行挖掘并尝试提供一个对技术转化市场成熟度进行评价的分析视角。

二、科技成果转化的市场机制

(一)技术转化现状

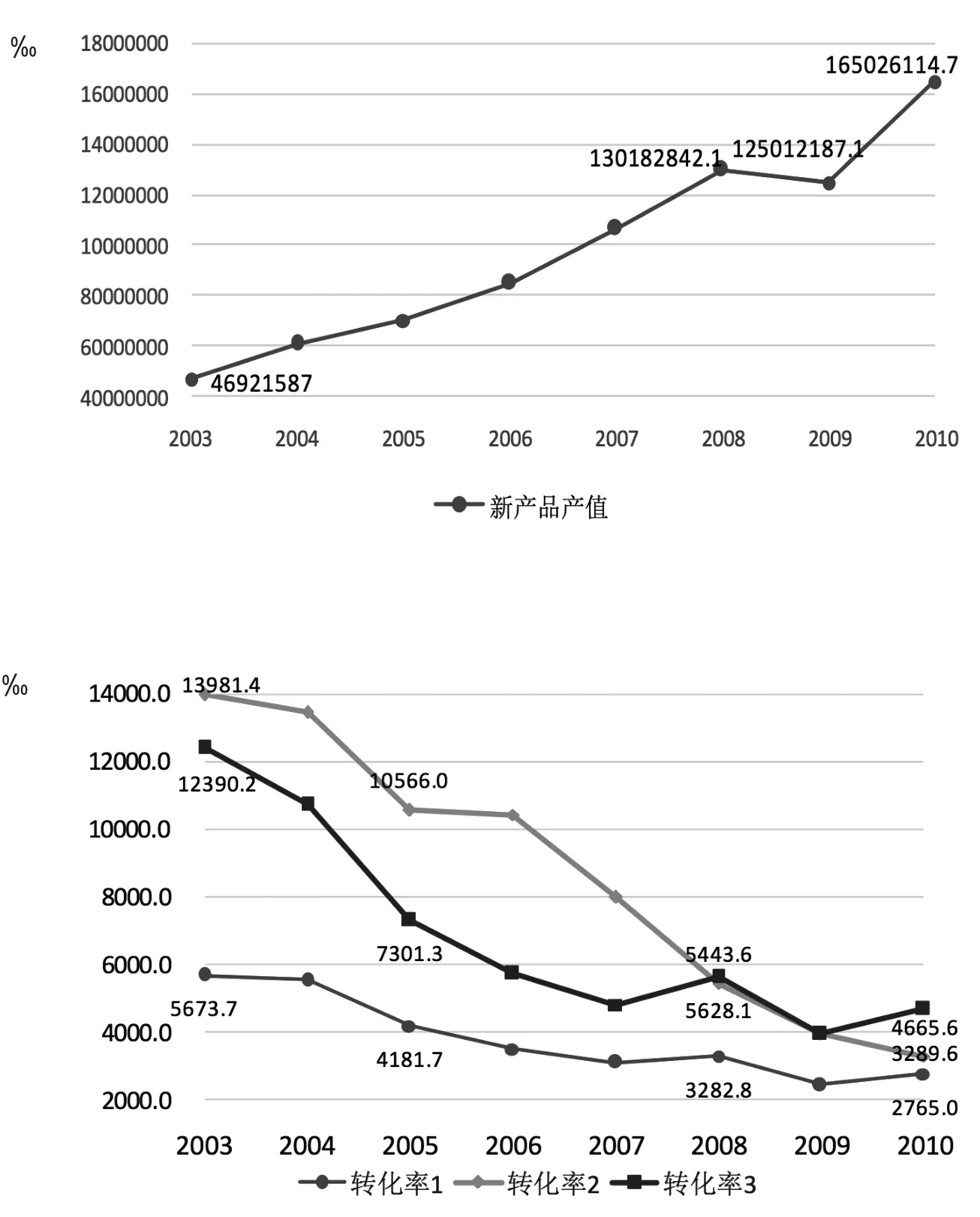

我国每年的专利产出快速增加,但高新技术企业的科技成果转化效果并不理想。我国的科技成果转化,表现出技术含量低、经济效益差和综合风险高等特点(傅毓维等,2007)。科技成果通过转化开发为新产品,我们用新产品开发项目数量(或产值)与专利数量的比值作为反映技术转化情况的一项指标,观察我国的技术转化特征。由图1可知,伴随我国每年专利申请量的快速上升,我国工业企业新产品开发项目数量与专利数量的比值呈现逐年下降的趋势(见图1)。同时,尽管我国的高技术产业的产品创新保持较快的增速,但其新产品产值与专利数量的比值(本文计算出三种比值,反映技术转化情况)同样呈下降趋势(见图2)。企业一方面对技术存在巨大的需求,一方面又难以寻找到适合转化的科技成果。根据新华网的报道,每年产生省部级以上的科技成果3万多项,但是能大范围推广或产生规模效益的仅占10~15% 。

图1 我国的专利数量与工业企业技术转化率

图2 我国高技术产业(大中型工业企业)的产品创新与技术转化率

(二)有效机制:市场与制度的共同作用

在科技成果转化过程中,一个依赖有效的市场,一个依靠制度条件。有效的市场不仅包括一般意义上针对产品生产、分配、交换、消费的市场,还包括有效的技术市场,即以技术作为要素和资源进行创造、交易、定价、使用的市场环境(见图3)。在资源、人力、资本等要素充分流动的市场中,科技成果转化的壁垒和交易成本都会降低。在制度条件方面,合理的产权制定对科技成果转化具有重要的保障作用,包括充分的知识产权保护制度,以及明确的科技成果使用、处置和收益权界定。通过对技术创新的有效激励、管理与保护,有效形成知识产权创造、运用、转化的价值链条,与巨大的市场需求潜力相结合,可以促进科技成果转化市场机制的良性运转。

图3 科技成果转化的市场机制

在市场环境中,作为研发者的高校与科研机构,是技术供给者;作为生产者的企业,一方面是技术需求者,同时也是产品的供给者;而消费者形成对产品的需求。其中,在产品市场上,产品的供给与需求一方面相互作用形成均衡,一方面会相互影响和带动;在技术市场也存在与之类似的情况,只是技术的信息更加不对称,交易成本(包括信息成本、谈判成本、制度成本等,包括各种实现市场价格机制的成本)更高,于是技术市场借助外部评价机制的需求也更大。在企业内部,企业家需要把握产品、服务的需求方向,同时需要发掘有效的技术供给,因此,企业间的竞争是在产品策略和技术竞逐两个方向同时进行的。整体来看,高校与研究机构是科技创新的主要源头,而企业则是技术市场中的核心主体。

(三)市场成熟度评价的现实需要

科技成果转化需要政府部门、高校及科研机构的共同参与,是一个技术市场、产品市场相互作用的复杂过程。技术需求的背后是市场对新产品的需求,而对新产品的需求有时恰恰来自于新产品或服务的供给,比如,在智能手机、即时通讯服务程序出现之前,消费者并不了解自身对这种服务的需求。但当便捷的产品和服务以其在某一方面的改进建立市场优势,会逐渐吸引潜在的巨大市场需求,而需求的扩大也将引导产品进一步提升创新空间,带动新技术的供给,即积极的循环累积效果。中国的市场规模为新产品需求的出现提供了基础条件,也就为有效的技术转化提供了可能。但即使有足够的技术供给和技术需求,技术转化这个过程仍可能无法顺畅实现。技术转化的过程是一个伴随大量信息传播、甄别的过程,需要充足的资源、技术人员及制度激励,进而实现技术供求双方的精准对接。

高校和科研机构作为科研活动的主体,其研究成果大量是基于学术性的。研究人员的学术判断与研发技术的市场需求是否一致,会影响其成果转化的效果。技术的发明人无法和潜在的专利被许可人实现对接,是技术市场化存在困难的原因(Swamidass and Vulasa, 2008),高校的研发和成果转化需要专业团队的支撑,若企业能参与研发,可以在一定程度上弥补信息和激励的双重不足,联合研发项目也可能成为提升企业竞争力并提高技术转化的可能性和意愿的有效方式(Lee and Win, 2004)。

科技成果从研发到商业化推广需要多方推动,包括技术供需双方,产品供求双方的共同作用,以及技术转化服务和制度政策的保障。确定科技成果的价值是实现技术交易的前提,这就需要有合理评价技术成果价值的途径和人员。我国原来的科技成果鉴定大都通过科技部,但是科技成果的商业化却离不开市场。科技部于2016年正式废止了《科学技术成果鉴定办法》,科技成果的科学价值、技术价值、经济价值逐步由第三方机构进行评价。技术转化管理机构的建立是实现技术与市场对接的有效方式(Debackere and Veugelers, 2004),技术经理人模式在国外的成功运用也为国内高校的技术转移与转化提供了借鉴。技术转化办公室的服务,科学园区的孵化,都降低了将科学研究结果转化为可销售的产品或过程中的成本(Caldera and Debande,2010)。科技成果的转化在实现技术拥有人和转化企业双赢的条件下更可能实现的稳定、畅通的转化机制(Everett, Shiro , Jing 2002),因此,制度的激励、约束作用至关重要,政策的合理设计有利于产学研的互动(Krabel,2008)。

科技成果转化是打通技术市场、产品市场的关键环节。对科技成果转化的市场成熟度进行评价,需要对技术供给、市场需求、制度环境进行全面分析。因此,建立一个完整的评价指标体系,可以为技术转化提供理论基础和评价依据。

三、科技成果转化的市场成熟度评价方式

对科技成果转化进行评价,需要结合影响科技成果转化的因素及反映这些因素的具体指标。建立的评价指标体系应当满足:第一,完整性。指标体系应能全面地反映科技成果转化的可能性,评价指标的选择应符合科技成果转化的内在机理。第二,客观性。科技成果转化具有一定的复杂性且影响因素众多,指标体系应能较好地衡量被评价技术的特征 (石善冲,韩款,2000),形成定量的指标结果。第三,可操作性。即兼顾实用性和可行性。在评价过程中,可能有许多有价值指标数据无法获得。因此,指标设计应尽量采用现有科技和经济统计数据,尽可能避免数据的随意推断和假设,从而使指标体系在较易执行、应用的同时避免评价的随意性(石中和,2007)。

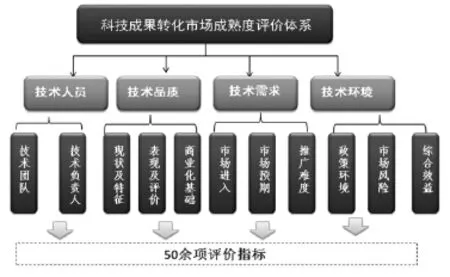

科技成果转化评价指标的选择是对科技成果转化进行综合评价的基础和前提(何桢,韩俊德,孙冰,2011)。本文结合科技成果转化的市场机制,通过前期调研,广泛筛选了体现科技成果转化市场成熟度的指标,进而建立评价体系(一套评价体系,四个维度、三个层级、50余项评价指标),其基本思路如图4所示。

图4 科技成果转化市场成熟度评价的设计

首先,科技活动始于研发,而研发工作的核心是技术人员(团队及项目负责人),这决定着研究的方向和人力资源。同时,对技术本身的评价则反映出科研成果的基本特征。其次,为了体现科技成果在市场应用中的前景,需要评估市场对相关技术的需求,有效的需求能力影响科技成果转化的速度与规模。指标主要包括市场进入前景、技术市场预期及市场推广难度。同时,对技术环境的测度,需要考虑科技成果与国家相关政策、经济利益与社会效益的有效结合,它包括对相关政策环境、市场风险和综合效益的评价。接下来,我们对这些影响因素及以此建立的指标体系做进一步说明。

四、影响因素及评价指标体系

(一)技术人员

1.技术团队

技术提供方的主体包括科研院所、高等院校以及具有研发能力的企业等。新技术的研发能力,取决于科研人员的数量、素质及其信息收集能力、学习能力和对外协作能力(万君康,2013)。故技术团队是科技成果转化成熟度评价的重要指标之一。技术创新团队的有效组织协调是科技成果创造的基本保证。此外,掌握技术运营和管理技能的专职人员通过加强市场调研,对产业成长、市场发展趋势做出判断,也会提升团队的技术转化能力。

2.技术负责人

技术负责人是带领、激励、组织和管理整个团队成员,传授设计产品或应用程序所必需的技术的人员,主要负责全过程的技术决策、指导工作,对项目的质量、安全、进度、成本等各项指标的顺利实现起着至关重要的作用。研发过程中对方法的制定、选择、确认,对非标准方法的使用,均需技术负责人发挥组织与主导的作用(郭海霞,2009)。

(二)技术品质

为清楚认知一项科技成果,需要从学术性和应用性两方面进行考虑,应用性不足的技术会因无法预见其市场前景而难以转化为产品或服务(王雪原等,2015),综合判断技术的稳定程度、复杂程度、发展潜力及与其他技术的关联特征。同时,根据技术的应用特性,进一步判断其商业化基础,可以分析其开发成新产品(服务)的可能性;根据研究团队前期相关技术的转化情况,也可以了解其市场接受度。

(三)技术需求

评价技术的市场需求,应考虑该技术以及将技术成果转化后形成的产品在同类市场中的竞争程度。同时,可以考察其市场进入难度、市场预期及接受程度、传播推广的难度等。企业对技术需求的与市场竞争格局及经营策略有关。除了一些针对具体行业需求的具体的技术开发项目,有时,对技术的需求可能是不确定的,是在企业家的大量尝试和与技术人员的多次合作中不断发现的,如果技术供给与技术需求者的生产条件匹配度较高,并能够有效支撑企业技术升级与产业转型(刘大勇等,2012),则转化过程可以顺利进行。

(四)技术环境

1.政策环境

政府提供资金支持大量基础性研究,可以形成技术创新与转化的基础资源。同时,政府也可能支持相关行业的企业组成共用技术研发,建立良好的创新环境(林毅夫,2014)。由于科技水平与社会经济发展、国家安全、区域及国家竞争力等日益紧密联系,国家发展战略、产业政策等条件也会成为影响技术转化的外部因素。同时,有关科技成果转化的法规、政策也会对科技成果转化产生激励、约束的作用。我国于2015年重新修订了《促进科技成果转化法》,努力破除制约科技成果转化的制度性障碍,有助于进一步活跃高校和科研机构创新资源。另外,融资环境也是制约因素之一,如金融市场资源是否可以充分支持技术转化与产品开发。

2.市场风险

在技术的研发、运用、转化的过程中,都具有较多的不确定性。一方面,未知的市场风险(如消费者体验、投资条件、竞争环境)可能使技术转化更加困难,另一方面,研究风险可能增加科技成果转化的市场需求。因为研发风险的存在,促使企业可能选择技术交易与技术合作来应对风险,可以建立多种策略联盟(Anand, B. and T. Khanna, 2000; 王君美, 2012)。对风险进行评价可以对转化过程进行合理预期,也成为一种减少低效率技术转化的手段。

3.综合效益

科技成果转化除了直接影响企业的产品创新、生产率等条件外,其产生的综合效益也是约束其能否顺利转化的因素,包括社会、文化、生态、环境等方面,如提升保障公共安全的能力,提高区域文化品牌建设,减轻和防治社会经济活动对自然、生态和环境造成的污染和破坏等(万君康,2013)。技术转化形成的良好文化、生态、社会效益也可能带动新的市场需求。

基于课题组前期调研、分析,具体建立的三级指标体系如表1所示。

表1 科技成果转化市场成熟度评价的指标体系

(续表)

五、小结

文本结合科技成果转化的市场、制度条件,通过分析技术市场、产品市场的有效运行与知识产权保护制度、科技成果使用和收益制度的共同作用及良性运转,总结科技成果转化的有效机制。

通过综合考虑影响科技成果转化效率的多方面因素,本文从技术供给、市场需求、社会效益和外部约束等多角度,尝试分析科技成果转化的机制及市场成熟度评价方法,为技术转化评价及相关研究提供参考。同时,不可否认,在科技成果转化评价指标评测过程中,人的某些主观因素难以完全克服,不过作为一种理论基础和选择依据,可以提供一种分析思路以及有效参考,在实践应用中还可以进一步丰富及完善。

有效的科技成果转化评价机制,有助于进一步优化创新资源配置方式,降低技术转化的选择成本,提高要素配置效率,激发技术市场的活力。

[1] 段文斌, 刘大勇, 皮亚彬. 现代服务业聚集的形成机制:空间视角下的理论与经验分析[J]. 世界经济, 2016, 39(3):144-165.

[2]傅毓维, 尹航, 杨贵彬. 高新技术成果产品类转化项目经济效益评价[J]. 科研管理, 2007, 28(4):36-42.

[3]郭海霞, 徐居明. 浅谈技术负责人在检测实验室中的作用[J]. 现代测量与实验室管理, 2009, 17(1):43-45.

[4]何桢, 韩俊德, 孙冰. 基于粗糙集的科技成果转化指标约简方法研究[J]. 软科学, 2011, 25(1):28-31.

[5]林毅夫. 新结构经济学[M]. 北京:北京大学出版社, 2014.

[6]刘大勇, 余泳泽, 陆晓召. 产业转型中的就业困境[J]. 财经科学, 2012(12):65-72.

[7]石善冲, 韩款, ShiShanchong,等. 区域(行业)科技成果转化评价方法研究[J]. 科研管理, 2000, 21(2):75-81.

[8]石中和. 应用技术类科技成果评价及指标体系研究[J]. 北京交通大学学报(社会科学版), 2007, 6(3):54-58.

[9]万君康.创新经济学[C].北京:知识产权出版社,2013.

[10]王君美.非生产性企业技术授权的对象选择问题[J]科研管理,2012,33(10):37-47.

[11]王雪原, 武建龙, 董媛媛. 基于技术成熟度的成果转化过程不同主体行为研究[J]. 中国科技论坛, 2015(6):49-54.

[12]Aida Caldera, Olivier Debande. Performance of Spanish universities in technology transfer: An empirical analysis. Research Policy, 2010, 39: 1160–1173.

[13] Anand, B.N., Khanna, T. 2000. The Structure of Licensing Contracts.Journal of Industrial Economics,48(1): 103-135.

[14] Debackere, Koenraad and R. Veugelers. The Role of Academic Technology TransferOrganizations in Improving Industry Science Links Resources, Capabilities, Risk Capital and the Creation of University Spin-Out Companies. Society of Petroleum Engineers, 2004.

[15] Everett M. Rogers, Shiro Takegami, Jing Yin. Lessons learned about technology transfer. Technovation ,2001,21: 253–261.

[16] Gale, D. and L. Shapley (1962). College admissions and the stability of marriage. American Mathematical Monthly 69, 9–15.

[17] J. Lee a, H.N. Win b. Technology transfer between university research centers and industry in Singapore. Technovation, 2004, 24: 433–442.

[18] Paul M. Swamidass, Venubabu Vulasa. Why university inventions rarely produce income? Bottlenecks in university technology transfer. The Journal of Technology Transfer, 2009, 34: 343–363.

[19] Roth, A. and M. Sotomayor (1990). Two-sided Matching: A Study in Game-Theoretic Modelling and Analysis, Volume 18 of Econometric Society Monographs. Cambridge University Press.

[20] Stefan Krabel , Pamela Mueller. What drives scientists to start their own company? An empirical investigation of Max Planck Society scientists. Research Policy, 2009,38:947–956.

Market Mechanism and Evaluation of Technology Transfer

LIU Da-yong, HONG Ya-lan, LV QI

(College of Management and Economics, Tianjin University, 300072)

Based on perspective of the market and institutional conditions of technology transfer, this paper analyzes the effect of technology market, product market, institution about intellectual property and points out that effective mechanism of technology transfer can benefit from the effective incentive, management and protection of technological innovation, the formation of the value chain of intellectual property creation, application and transformation and huge market demand potential. The technology transfer is a crucial link between the technology market and the product market. Universities and research institutions are the source of technological transformation, and the enterprise is the core subject of technology market and technology transformation. At the same time, the evaluation system of technology transfer will help to establish a stable and smooth technology transformation process. The evaluation provided in this paper is comprehensive analysis considering technology supply, market demand and institutional environment, which provides the theoretical basis and practical reference for technology transfer.

Technology Transfer; Technology Market; Institutional Condition; Evaluation System

F120.4; F062.4; F204

A

2095-7572(2017)03-0061-9

﹝执行编辑:秦光远﹞

2017-2-12

本研究得到了国家社会科学基金青年项目“基于技术授权途径的我国产业攀登技术制高点战略研究”(15CJY009)、天津大学自主创新基金战略布局研究项目“技术转化成熟度评价体系研究”的资助。

刘大勇(1986-),男,天津大学管理与经济学部讲师,研究方向为技术创新、产业经济与公共政策;洪雅兰(1996-),女,天津大学管理与经济学部学生;吕奇(1996-),女,天津大学管理与经济学部学生。