文学类文本阅读命题探究、新题预测及解题指导

焦文林

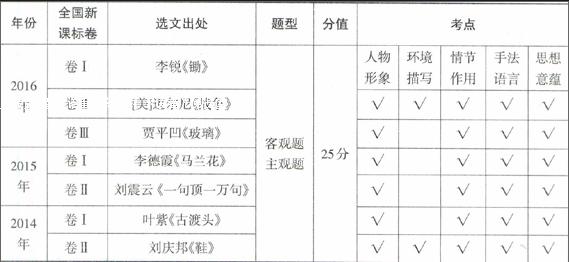

近年来,全国新课标卷“文学类文本阅读”主要考查小说,命题呈现以下特点:

1.选材多样。以中国现当代作家作品为主,以外国现当代作家作品为辅,二者比例约为5∶1;从篇幅上看,多为故事情节相对完整、结构紧凑、人物性格比较鲜明的微型小说,作品展示的生活世界以及所塑造的人物距离我们的时代较近,易于考生理解。

2.考查全面。从题型上看,有客观题,也有主观题;从考点上看,人物形象、情节作用、表现手法、思想意蕴、环境描写等多有所涉及。

(二)考纲变化

2017年高考《考试大纲》对“文学类文本阅读”进行了调整,命题也会有新的变化。

1.将“文学类文本阅读”列为“必考”内容。

2.在“文学类文本阅读”的能力层级要求中增加了“理解”这一B级能力要求,相应增加两个新考点:①理解文中重要词语的含义;②理解文中重要句子的含意。

3.“修订意见”中提出了考查“更高层次的思维能力”的要求。

(三)命题预测

1.选文。《考试大纲》规定的“文学类文本”有小说、散文、诗歌、戏剧四种,根据高考选文实际和考纲精神,小说、散文作为试题材料的可能性最大;选文坚持多样化,以中国现当代作家作品为主,以外国现当代作家作品为辅。

2.考点。新增考点“理解文中重要词语的含义”“理解文中重要句子的含意”出现的可能性增大。备考时要注意表达主旨的关键句、人物语言中带有暗示意义的语句、比喻象征性语句等新的命题点。

3.对鉴赏评价能力的考查将可能出现,如要求在对人物形象进行分析之后,对其进行评价等。

4.传统的题型更趋多样化、更具灵活性。人物形象的分析概括,人物、物象在小说中的作用,故事情节的概括、情节作用的分析、设计情节手法的分析,叙述、描写方法,环境描写的特点、手法,人物、情节、标题等为切入点的思想意蕴探究等,仍然是小说命题的热点。

二、新题例析

阅读下面的文字,然后回答1~3题。(14分)

火 铳

孔 羽

方圆几十里,谁不晓得前姬屯的铁匠赵呀,他家的家伙什儿手艺好,一把锄一把锨只要有赵家的标识,用上十几年甚至半辈子,想坏掉难得很哩。

好年景还是不长。

“民国”二十七年鬼子打了过来,占了通许县城,又盘踞到了欧阳岗。

自打欧阳岗驻了鬼子,周遭十里八乡就没有安生过。平日里他们逼粮催款,隔三岔五还要追剿抗日的县大队,一转身就来了前姬屯。“民国”三十一年,河南闹饥荒,村里都饿死好些人了,可鬼子仍不依不饶。鬼子心黑手重,一枪托子砸下来非死即伤。村里但凡能走得动的年轻人躲的躲、逃的逃,不剩几个人了。听说县大队正要人,就投奔了县大队。也有人捣鼓着去欧阳岗参加日本人组织的保安队,那里的日子好过,常年驻在寨子里,要吃有吃,要喝有喝,肚子里缺了油水还能到附近村里弄些家禽,打打牙祭。可是前姬屯的人没人去,咱坏不起那个良心。

铁匠赵是走不动了,可他的一双儿女都长大成人了。

晚上,铁匠赵把锤子和火花唤到跟前,就着昏暗的灯光,铁匠赵搭个梯子爬到屋梁上,掀起压檐缝的一溜灰瓦,刨出一个三尺多长的破布包裹,打开看,竟是一杆火铳。

铁匠赵用破布仔细地擦着枪的前膛、药室和尾銎,满脸充满了爱意。他叹着气,自言自语:“这火铳我藏了快二十年了,元朝时咱老祖宗就传下这门手艺,明清两朝的火铳,能抵上咱家手艺的不多。闹革命党时,俺有个拜把子朋友需要火铳,俺给他做了十几杆,不想被坏人告了密,给咱赵家惹来了杀身之祸,你们的大叔、二叔为此都丢了性命。从那时俺就发誓,再也不做它了,本本分分地当个庄稼人。留这一杆火铳,俺是想百年之后陪俺埋到地下的,看如今这年景,不成了,今儿俺把它交给你,锤子,你带着火花走吧。俺听说县大队正缺人缺枪,你俩去了,又带去了火铳,人家会待见你俩的。等年景好了,鬼子不闹腾了,再回来好好过营生。”

火花心疼爹,不想走,可铁匠赵铁了心。

县大队今年减员也厉害,原来二三百人的队伍眼下不到百十人了。说老实话,县大队的生活确实苦,住也没个住的地方,不定在哪村儿歪一宿;伙食也差得很,只剩下喝面糊糊了;每月一块六毛钱的津贴,几个月没有发了。整天还要防着鬼子和保安队偷袭,开小差的、闹病的、家里有事走不开的多了起来。锤子和火花兄妹俩的到来,给县大队增添了信心,何况還带了一杆火铳。

睢县、杞县、通许还包括太康这一带,一直是吴殿祥、王广文的抗日队伍活动的区域。这个区域形势复杂,日、伪、顽、匪、杂纠缠在一起,仗打得乱麻窝一般。锤子和火花兄妹俩来县大队不到一个月,便参加了十几次大小的战斗。锤子的一杆火铳每次参战都能发挥好的效果,黑火药朝枪管里一填,铁砂掺着弹丸朝枪膛里一捣,火捻子一点,百步开外,能轰出一领席大小的散开面,比队里那几杆汉阳造还要威风。几场实战下来,火铳成了县大队的“宝”了。

这一天,县大队得到消息,有一小队鬼子和几十个保安队要到郎智岗一带抢粮食,县大队配合王广文的水东独立团便在郎智岗与大杨屯之间设下埋伏。锤子手中紧攥着火铳,火捻子也夹在手指中间,只待敌人进了伏击圈,队长一声令下,要叫火铳再发威。

战斗如期打响。一阵激烈的枪声响起,锤子连点了两枪,还算顺利,火力面散开,压得敌人抬不起头。再点,火捻子噗噗两下灭了,火铳哑了。坏了,锤子缩回身把铁通条从枪口处捅过去,试图把膛底的火掏干净。身边的同志催他快放枪,他也焦急,急急地去捣弄。可他的这个位置,实在是施展不开。他急了,站起身子去捣弄火铳。就在这时,对面有一排子弹向他扫来……

锤子的尸首被县大队的同志用牛车送回了前姬屯。葬了锤子,铁匠赵问火花:“闺女,你咋办?”火花抄起火铳说:“爹,等打完日本俺再回来伺候您。”

鬼子没过两年就打完了。

可火花没有实现她的诺言。部队整编去了苏皖地区,她在队伍里好上了一个战友,一起去了江苏。而那杆火铳却回来了,回到了前姬屯铁匠赵的身边。这是铁匠赵给队伍上提的要求,他说:“闺女回不来,那杆火铳还给俺吧,它凝聚着俺老赵家几代人的血脉命运呀。”

大炼钢铁那一年,公社收废铁收得紧,大家都知道铁匠赵手里有杆火铳,可就是没人来收缴,铁匠赵也权作不知。

没几年,铁匠赵去世了,火花把他和那杆火铳埋在了一起,就埋在锤子的坟后边。

(选自《牡丹》2015年第9期)

1.下列对这篇小说思想内容与艺术特色的分析和鉴赏,最恰当的两项是( )(4分)

A.“自打欧阳岗驻了鬼子,周遭十里八乡就没有安生过……”这段社会环境描写,揭露了日本侵略者的罪行,也是为下文写抗日故事作铺垫。

B.县大队的战士“开小差的、闹病的、家里有事走不开的多了起来”的叙述意在说明,这支队伍军纪不严,战斗力不强,有必要整编。

C.“他急了,站起身子去捣弄火铳。就在这时,对面有一排子弹向他扫来……”主要是表现锤子还是个新战士,缺乏战斗经验。

D.小说调动多种手法描写人物,善于将人物置于特定的场景里描写其行动、语言等;叙述故事跨越几十年,而能线索清晰,有条不紊。

E.“大家都知道铁匠赵手里有杆火铳,可就是没人来收缴”表现作者对“大炼钢铁”年代的反思,即便在那个年代,亦有人情在。

【解析】本题考查分析鉴赏小说内容和艺术特色的能力,试题综合性强,涉及环境描写、人物性格、思想意蕴、艺术手法等方面的分析与鉴赏。B项,这样的叙述主要是表现抗战的艰苦,意志薄弱者难以坚持下去,同时也衬托铁匠赵、锤子、火花的形象,他们正是在最艰苦的时刻,站出来支持抗战队伍的。C项,“主要是表现锤子还是个新战士,缺乏战斗经验”错,主要是叙述锤子在抗战中牺牲的经过,表现他的勇敢。E项,“亦有人情在”的分析不到位,表现的是人们对烈士家属的尊重。

【参考答案】AD

2.请联系小说内容,简要分析文中画线句的含意和作用。(4分)

【解析】本题考查体会文中重要语句的丰富含意的能力,多与人物性格、小说主旨等考点结合起来考查。第一问:一是着眼于人物之间关系的分析,可以看出火花深爱着自己的父亲,也懂得孝敬父母的道理;二是着眼于人物情怀的分析,可以看出大敌当前,国家危难,兄长战死,为报家仇国恨,她决定继续战斗。第二问,要从情节发展与人物成长的角度进行思考。

【参考答案】含意:①火花深爱着自己的父亲,也懂得孝敬父母的道理;②大敌当前,国家危难,兄长战死,为报家仇国恨,她决定继续战斗。作用:火花已经从当初恋家的女孩成长为一名革命战士;引出下文赵火花参军等情节。

3.概括铁匠赵这个人物的性格,结合小说内容进行简要分析。(6分)

【解析】本题考查鉴赏小说人物形象的能力,将概括能力与分析能力结合起来考查,综合性较强。解题时,要注意与人物相关的事件、言行、细节等,如从支持朋友闹革命,造了十几杆火铳中,可以看出铁匠赵待朋友的忠厚,对革命的同情与支持;从支持儿女积极抗日,可以看出铁匠赵的爱国心;从儿子牺牲后他的表现和对女儿参军的理解,可以看出铁匠赵的坚强。

【参考答案】①忠厚,同情支持革命党人。朋友闹革命,他给朋友以支持,造了十几杆火铳。②爱国,支持儿女抗日。日本人横行乡里之时,他拿出火铳,支持儿女参加抗日斗争。③坚强,深明大义。他深爱着自己的儿女,然而,大敌当前,为了民族大义,他把自己的儿女送上战场;儿子牺牲后,对女儿继续留在部队,他也是理解的。

三、解题指导

(一)四个对比,确认客观题答案

1.对比故事情节。一是看选项复述的小说情节、细节,与原文相比,有无“添枝加叶”(复述情节的过程中,故意添加小说情节里没有的内容)、“张冠李戴”(复述情节的过程中,把这个人物的想法、说法等,转嫁给另一个人物)、“强加因果”(分析情节、人物时,强加因果关系,或对原因、结果的分析不正确)等。二是看选项分析的小说情节、细节的作用,与原文相比,有无“偏离创作意图”。

2.对比人物个性。看选项概括的小说人物个性,与原文相比,有无“曲解人格”(概括人物性格时,或歪曲,或贬低,或拔高)等。

3.对比思想意蕴。看选项分析的小说主旨、情节内涵、人物语言行为等,与原文相比,有无偏离作者的思想情感、歪曲作者的創作意图等。

4.对比艺术手法。看选项分析的小说艺术特色,有无“手法误判”(错误地界定小说的表达方式、修辞手法、表现方法)、“效果误解”(对小说表达方式、修辞手法、表现方法追求的效果进行错误解读)等。

(二)三种方法,理解重要词句

1.抓住关键词,确认句意。关键词指句中表情达意的核心词语,它可能是句子的主干,也可能是修饰语;可能是一般用法的词语,也可能是采用了比喻、双关、反语等修辞手法的词语。

2.结合语境,理解句意。语境指上下文,结合语境即解题时“词不离句,句不离段,段不离篇”。理解重点语句,从上下文中找到相关信息,据此确定答案。

3.辨析修辞,品味句意。运用比喻、拟人等修辞的语句,总是利用修辞本身的特点表达作者的思想感情,因此,我们可以借助对修辞的分析,品味句意。

(三)两个角度,三种方法,概括人物个性

1.从描写方法的角度,概括人物的性格特点。人物描写的方法有正面描写和侧面烘托。外貌、神态、动作、语言、心理描写能直接展现人物的内心世界及性格特征。细节描写往往也是直接表现人物心理与性格的,它主要指人物的某些细微的动作、表情、装饰等。如《林黛玉进贾府》中林黛玉对“读书”问题的两次不同的回答,表现了她小心谨慎的性格;鲁迅《祝福》中祥林嫂“头上扎着白头绳”,说明她丈夫刚死。

侧面描写,包括侧面烘托与侧面评价。侧面烘托主要通过次要人物(周边人物)的反应和周围环境来烘托主要人物的形象特点;侧面评价是通过别人的评价来揭示人物的形象特点。如《林黛玉进贾府》中林黛玉见贾宝玉之前,听舅妈王夫人评价他是“孽根祸胎”“混世魔王”,回想起自己母亲说过他“顽劣异常,极恶读书”等,这些都揭示了贾宝玉的性格特点。

2.从故事情节的角度,概括人物的性格特点。人物的性格是在故事情节中表现出来,又在情节的发展中得到发展的。如莫泊桑的《项链》,首先写玛蒂尔德夫人为参加宴会借项链,接着写丢失项链,再写为赔项链历尽艰辛,最后才知道项链是假的。从这些情节中我们可以逐渐看清玛蒂尔德夫人的爱慕虚荣;然而,丢失项链后的玛蒂尔德能够勇敢地面对,则说明她有责任感、恪守道义。因此,要注意结合情节发展,通过人物的所作所为,概括人物的性格特点。

3.摘要法,即直接从相关解题素材中摘录关键词或语句。这里所说的“关键词或语句”,是作品中直接揭示人物性格的形容词;作者对人物品质、性格进行评价的形容词或语句;作品中其他人物对其评价的形容词或语句;小说中人物带有性格、精神品质表白类的语句。

4.归纳法,即对分散的、零星的素材进行提取、合并、整理。这类试题,是指对分散在文中的作者评价、人物评价等不同类型的关键词,以人物性格的不同侧面为序,进行重新组合。

5.提炼法,即从作品的故事叙述和人物描写中,提炼出人物的品质、性格特点等。

(四)主次不同,分析人物作用

1.分析主要人物的作用。

(1)对情节发展的作用。分析主要人物的性格特点,要考虑其对情节的推进作用。

(2)对主题表达的作用。分析人物形象的典型性,要考虑其对文章主题表达的作用,也就是作者塑造人物的用意——反映社会现实和寄托情感等。

(3)对社会发展的作用。分析人物形象的社会意义,要结合人物形象给人们带来的某种启示,这也是作者的真正写作意图。

2.分析次要人物的作用。

(1)牵线搭桥,推动情节。在一些小说中,主要人物的一举一动、一颦一笑,往往能从次要人物的眼里看出来;作者对人物的感受、评价,往往从次要人物的嘴里说出来。通过次要人物的见闻,把故事相关的情节自然地融合在一起,推动情节发展。他们的出现主要是担当特定的角色,完成一定的叙事功用,常常能起到线索作用。

(2)侧面衬托,个性鲜明。次要人物可以衬托、凸现主要人物的品质、思想感情,使主要人物形象更加鲜明清晰。

(3)渲染气氛,奠定基调。很多小说中次要人物的出现为主要人物的活动提供了具体环境,起到了渲染气氛、奠定感情基调的作用。渲染气氛的次要人物多是群体人物。

(4)揭示主题,增添魅力。次要人物的设置是为塑造主要人物服务的,更是为揭示小说主题服务的。小说对次要人物的刻画貌似轻描淡写,实则蕴含着厚重的力量,既揭示了小说的主题,又增添了小说的艺术感染力。

(五)两个方面,把握环境描写

1.概括环境描写的特点。

(1)抓景物类别,依类概括特点。①人物活動的场所,如家庭、街道及工作地点等,分析它们呈现出怎样的特点。②弄清楚在此环境中的人际关系是友善,还是紧张、冷漠。③要注意人物的生活、工作状态和心境,是否压抑或者愉悦等。

(2)抓景物形容词,提炼景物特点。小说描写环境,往往要对景物进行修饰性的描述,抓住这些修饰性的词语,即可提炼出景物特点。如《林黛玉进贾府》中对荣禧堂的描写:大院落、大正房、轩昂壮丽、大匾、大字、大画、大案、高鼎等,根据这些词语,即可提炼出荣禧堂的特点:高大华美,壮丽轩昂。

2.分析环境描写的作用。

(1)从段落位置切入。环境描写所处的段落位置不同,在作品中所起的作用也会有所区别。如处在首段的环境描写,能起到交代地点、渲染气氛、明确基调等作用;处在文本中间的环境描写,能起到承上启下、转换情节等作用;处在末段的环境描写,能起到呼应前文、营造余韵等作用。

(2)从关键词切入。作者往往用生动的自然环境描写,来营造故事的特定氛围,从而增加故事的真实性。为了达到预期的表达效果,作者往往会相应地选择一些能突显主观情感的词语来描绘环境,如凄风、苦雨、落叶、夕照等冷色调的词语,艳阳、丽日、春苗、绿柳、蓬勃等暖色调的词语等。

(3)从描写对象切入。作者在选择描写对象时,事先都要进行仔细斟酌,因为恰当的环境描写有助于人物形象的刻画和主题的表达。为了表现人物丰富的心境、复杂的性格,作者往往要为小说中的人物设置多种不同的活动背景,用以“刺激”人物,以记录其种种行为,进而显露其性格。

(4)从情节发展切入。每篇小说中的景物描写都不可能脱离作品的叙事而独立存在,总是与情节发展或人物心理相关联。只有把景物描写放到小说的具体情境中来考虑,才能准确把握它的作用。许多优秀的作品,总是通过对特定的自然环境的描写,或展示世态风情,或暗示人物命运,或推动情节发展。

(5)从作品主题切入。在小说中,环境是形成人物性格并驱使人物行动的特定场所,也是一定历史时代、社会现实及其发展趋势的具体体现。首先将作品通览一遍,再联系小说创作意图,来反观小说中环境描写的作用,可以帮助我们准确地理解作品主题,把握人物形象。

(六)两个方面,分析情节作用

1.结构方面的作用。所处具体位置不同,结构方面的作用不同。

(1)开头部分情节的作用常常是开门见山、点明题旨;统领全文、交代写作原因,引出下文;为下文作铺垫,埋下伏笔;与下文形成对比,欲扬先抑或欲抑先扬;渲染气氛,奠定文章感情基调等。

(2)文章中间情节的作用常常是照应或承接前文,开启下文某个情节,起纽带作用。

(3)文章结尾情节的作用常常是照应标题、开头,强化、深化某种思想、情感;卒章显志,揭示文章主旨;总结全文,点明文章主旨,委婉含蓄,耐人寻味。

2.内容方面的作用。从人物、主旨、作者思想情感等不同的角度思考。

(1)根据人物在具体情节里的语言、行为、心理活动等,分析情节在表现人物思想品质、性格特点等方面的作用。

(2)根据情节的发展趋向、设计情节的目的,分析情节在表达文章主旨方面的作用。

(3)根据作者设计情节表现出来的情感态度(轻、重、褒、贬等),分析情节里蕴含的思想情感等。

(七)三类别三步骤,分析表现手法

1.三个类别,厘清手法。将文学作品常见的表现手法分门别类,熟记其类别、术语,理解其作用、效果等。

(1)人物描写手法,有肖像描写、语言描写、动作描写、细节描写、侧面描写等,精彩的人物描写,能表现出人物肖像、气质、心态、品质等方面的个性。

(2)情节设计手法,有悬念法、抑扬法、误会法、陡转法等。精妙的情节设计,能使情节曲折多变,激发读者的阅读兴趣等。

(3)环境描写手法,感觉角度——视觉、听觉、味觉、嗅觉等;观察角度——定点观察、移步换景;写景顺序——远近结合、高低结合、内外结合等。环境描写的作用是突出环境特点,服务人物性格,推动情节发展,暗示文章主旨。

2.三个步骤,分析手法。

(1)确认表现手法。根据题干要求回读原文,看原文相关内容是写人物、写情节还是写环境,再根据具体的描写确认采用的表达手法。

(2)摘录相关语句。答题时,指出表现手法之后,摘引原文中与这种表现手法相关的语句。

(3)分析手法作用。分析作者怎样描写的,指出其表达效果。如分析某细节描写,要指出这个细节描写表现了人物怎样的个性特点等。

答案呈现方式:表现手法名称+摘引相关词语、句子+对表现手法艺术效果的理解分析。