宁波黄山村“白屋”家道中落简述

王勤谟

我的家乡是宁波市江北区慈城镇黄山村。村中只有王氏一族,自明朝定居以来,至20世纪30年代约有400多年历史,是一个久盛不衰的“诗书继世长”的“士村”。清人蒋坦在1860年写的《黄山小志》中说:“黄山距慈溪县城八里,烟火数百家,风俗朴厚宛然一秦时桃源也。”

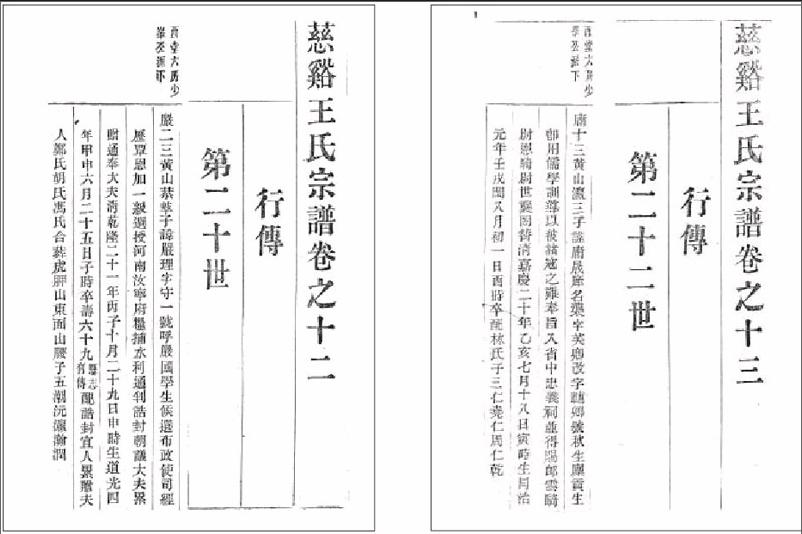

王氏家族400多年来,子孙繁衍,分成很多支系。一个支系居住在一个大宅院中。大宅院占地面积都很大,并都有一个名称。因此常以大宅院称呼所属支系。我是“大夫第”支系。“大夫第”落成于嘉庆元年(1796年),占地面积2万多平方米。按民国10年编的《慈溪王氏宗谱》(以下简称《宗谱》)记载:“大夫第”支系第一代,王严理,三岁丧父,“赖母冯太宜人守节教养。稍长,从名师游,多目以国器。会应学使者试,不售。遂慨然弃举子业,理家政,与臧获同劳动。由是家益以起”。母亲去世后,“由布政司经历遵例捐授通判,分发河南”。因处理一起积案,成绩卓著,“抚军甚嘉公才,辄倚重之,旋命摄汝宁通判。篆任三月,民情大洽。然公为吏廉,薪水有歉,则自家邮寄。久之,赀斧难继,因乞假回里。时年已五十余矣”。

“大夫第”第一代生了五个儿子,其中第三子,又在“大夫第”东面,离东浦河约10米处建了一座大宅院,叫“白屋”。我在1929年生于“白屋”。因此,“我的直系家族”指的是“白屋”支系。我是该支系的第五代。

“白屋”占地面积1万余平方米(东西长120米,南北宽85米),在黄山村是一个较小的大宅院。

“白屋”分内外两个长方形圈。外圈由普通围墙组成,形成“白屋”的外形。内圈东西长约60米,南北宽约50米,由山墙围起来。所谓山墙也就是比较高的墙,用来防止外面的火烧进来。内圈是两层楼房,呈H形,中间一排五间,坐北朝南,为正房;中间一间是大厅,面积约100平方米;两层楼高七八米,称为落帽厅,意思是戴着帽子抬起头来看房顶时,帽子就会掉下来。东西两侧为厢房,各六间(按一层计算)。正房和厢房围成南、北两个大庭院,面积各有三四百平方米。山墙和外部围墙之间,东西两侧各有一排平房,南北则是两个大园子。

厢房和山墙之间、山墙和平房之间、平房和围墙之间均有天井。天井地面也由石块砌成。天井中放有大水缸,接屋檐上落下来的雨水。雨水的用途,除饮食等日用外,还备用于消防。至于一个天井放几只大缸,视天井大小而定。山墙和平房之间的天井最大,由于我家占有西侧南部厢房四间,也就是两个区域,故有这样大的天井两个,每个天井放七八个大缸。厢房和山墙之间的天井较小,一个天井放三四个。

南边那个园子呈倒U形,也就是北面是东西长约60米的五马头山墙,南北宽约15米,其东西又各有一个由两排平房,中间一个天井组成的院子。这个园子,中间铺有石板路。北边的园子呈L形,也就是东侧有房屋,西侧没有,因此比南边的园子要大些。

“白屋”的一个显著特点是它内圈的南边山墙,由东西两堵高约十米的五马头山墙和中间的大门组成。大门有三个门,中间最宽,两侧的门较窄,中间的大门上有精美砖雕的门楼。所谓五马头山墙也就是墙的中间分三层,中间最高一层最短,往下两层则向左右两侧挑出,并且一层比一层宽。由于高,加上周围又是稻田,很远就可以看到,也显得雄伟。

“白屋”内部又分若干区(单元),区与区之间有弄堂相通。一个区由若干楼房和平房组成。如王惕斋居住的区,在“白屋”的西南部,约占“白屋”四分之一。其中楼房4间(也就是楼上、楼下共8间。这是名义上的,如同现在一厅两室装修后,一厅可能分为客厅和餐室2间一样,我家的2间实际上分割为9间房子。另2间是我伯父的,空着),平房区有10间加1厅,南部园区旁平房有4间。

晚清时期,黄山王氏家族有四个族兄弟去日本谋生。王氏四个族兄弟中,王惕斋最先去日本,约在1870年,也就是明治维新初期,1910年回国,在日本40年。其他三个略晚几年,其中王治本(桼园,1835-1908)是1877年东渡日本,1907年底或1908年初回国。王藩清(琴仙,1847-1898)东渡日本的时间也是1877年。王汝修(斝侯,1843-1895)还没有看到确切的东渡日本时间,估计也和王治本同时。他们为中日文化交流都做出过贡献。

王惕斋是在1870年去日本的,7年后即1877年在东京开设商店“凌云阁”,销售、出版汉文书籍以及文具等。王惕斋虽为商人,但具有良好的文化素养和娴熟的日语能力,在中日政界、学界具有广泛的人际关系。与日本学者尤其是汉学家交往密切,曾作书赠予大河内悬于其书斋。1884年,日本维新人士、汉学家冈千仞游历中国,王陪同游览苏杭等地。

日本人冈千仞(1833-1914),字振衣,号鹿门,原仙台藩士。精通汉学与西学,明治维新后,曾任修史馆编修官、东京府书籍馆干事等职,后因对藩阀专制不满而辞官办塾,以教导学生及著述,前后有“弟子三千”,著述达300余卷。冈千仞与在日本的王氏四兄弟皆有密切的来往。

冈千仞于1884年5月29日從横滨乘船来中国。他在中国访问行程近万里,历时320日,会见中国官员、文人近200名。见过李鸿章、盛宣怀等达官贵人,俞樾、李慈铭、汪士铎、王韬等名流学者。交往时大多用笔谈,有时亦由陪同的王惕斋口译。交流内容涉及政治、经济、文化、学术等各方面。冈千仞为人豪爽,往往直言不讳,畅抒其见,甚至有时与对方展开激烈辩论。冈千仞在访问期间,“有所闻见,必手记”,这些日记总题名为《观光纪游》,约6万字。

《观光纪游》已于2009年由中华书局出版。在整理者张明杰所写的《冈千仞游华及其所作游记》一文中说:“该游记虽冠以‘观光之名,但着眼点并不在山水名胜,实际上更像是一部考察记,一部晚清社会活生生的考察报告。”

冈千仞于1884年7月18日到黄山村,住王惕斋家,8月1日离开。下面是《观光纪游》中与“白屋”有关的部分记载。

王氏,慈溪大族,分宗以来,族人同居三世,广厦连宇,画为十数区,分灶同产……此间士大夫屋宅,四周垣壁,高二三丈,重门严锁。填石若砖为中溜,设大瓮四五,以贮雨水,日煎茶非雨水,不发香味。堂设坑床、案桌、椅子,揭名人书画,文房器具,灿然照座。屋内分六七区,族人各占一区……闺阁尤极美丽,卧床丹艧,帷帐四垂,价自四五十元至百元。

此处所说的“重门严锁”,现在已很少见。现将“白屋”中王惕斋部分“重门严锁”情况介绍于下:自外面进入南部园区旁平房区有门、进入南部园区有门、进入平房区有门;王惕斋的平房区与相邻的他家平房区有门、平房区进入楼房区有门、王惕斋的楼房区进入他家的楼房区有门;楼房区内进入其他楼房有门、轩子间进入庭院有门;楼梯上有盖板,放下后,楼下就不能上楼。区内,房间与走廊之间有门(少数如草房、柴房只有出入口而无门),由于建筑是一排排的,房间与房间之间相连,因而彼此之间也有门,因此一个房间可能有两个门,甚至三个门。二是“卧床丹艧,帷帐四垂,价自四五十元至百元”。这种闺阁中的床,在过去的宁波地区是比较普遍的。这种床叫“拔步床”。我小时家里有两张这种床,称它为“大床”。床面长和宽各2米多,四角有立柱,立柱上部有横梁,顶部和四面终年用帐幔围住。正面有一个“门廊”,1米左右宽,和床等长、等高,也有顶。需踏阶而上。中间是床沿,两旁为三面有壁的“小房间”,一端为可坐人的木柜,打开木柜盖,是一只有盖的马桶;另一端是梳妆台或比较高的木柜,木柜自上而下为两层抽屉和有两扇小门的柜子。床的木壁上有雕刻。现在宁波保国寺有这种床的陈列,叫“千工床”,是这种床中最高档的。

关于家教与习气,《观光纪游》记载:“观王氏家庙。壁书先中书君家训十二条。族人登科第者,皆书联额揭壁。族约尤严,日降人非流者,不得与祭。非流谓窃盗犯刑,操俳优、仆役、剃刀、舁丁诸贱业类。庭设舞台,每春秋奠祭,演杂剧,会族人观之。”“子弟至八九岁,必延师学举业……而子弟知读书有才气者,专耗精神于八股之学。及其累试不第,漏不平于酒色,颓然自放,不役心世事,猖狂为达,放诞为豪,妄庸为贤,迂疏为高。或至溺洋烟,荡资产,卖子女,缩性命,不自悔焉。余来此累月,略得中土之病源,附记于此。”“更设烟具别室,二人对卧。且吃且话,此为常法。余痛驳烟毒缩人命、耗国力,苟有人心者,所不忍为。砚云不悦,曰:‘洋烟行于中土,一般为俗,虽圣人再生,不可复救。此虽非由衷之言,亦可以知其成弊害,一至此极。魏源尝论烟害曰:‘耗中土之精英,岁千万计。此漏不塞,虽万物为金,阴阳为炭,不能供尾阊之壑。又日:‘日本水战火攻,不如中土,止以陆战之悍,守岸之严,刑罚之断,号令之专,能禁邪教,断烟害,使彼不得轻犯。谓我水战火攻,不如洋人,犹可;谓守岸禁邪不如日本,可乎?不可乎?号令之不行海外,犹可;今并不行于海内贩烟、吸烟之莠民,可乎?不可乎?此实沉痛之言。而中人不猛省于此,何也?”

冈千仞以上所记应是“白屋”处于鼎盛时期,但他也已看出“白屋”王氏家族已埋下“家道中落”的阴影。果不其然,约50年后,当我四五岁时(1929年生),祖母把我从杭州父亲家带回“白屋”居住时,“白屋”支系后人,只有我一个儿童了。原来大房、二房的房子已由砚云(仁厚)的独生子王义衍,因抽鸦片而又无谋生本领,卖给“大夫第”支系第五房王志湘。王志湘,在上海经商,已成富翁,并不想在家乡买房,只是从接济族人出发,买了“白屋”的房子,而且也从来没有回来住过,只是委托管家管理房子。管家一家也就是三四个人,加上还有约三四个人的亲戚的一家,也只10人左右。此时,“白屋”空空荡荡、冷冷清清,充满凄凉之景。我家是第三房,但伯父家在上海(8口人),父亲家在杭州(连我6口人),祖母则在上海、杭州、黄山来回走动。“白屋”平时由长工看守。我回来后,也就是3个人。据宗谱记载,王义衍曾有过四个妻子、一个儿子,此时已只有他一个人,住在大夫第,无所事事,坐吃山空,凄凉地度他的晚年。由于大房、二房已无人,因此每年春节在大厅悬挂“白屋”祖先画像一事,就由我家来办。这样,占地1万多平方米的大宅院、曾有男女婢仆六七十名的大家庭,此时住“白屋”的只剩下我和祖母2人,算上住在“白屋”外的该支系人,也只有15人左右。

研究“家道中落”的目的是为了避免“家道中落”。从上面列举的不完全的“家道中落”的原因中可以看到,“家道中落”有的是客观原因,如战乱、灾害、无后代、被诈骗、抢劫或侵吞等;有的是主观原因,如无谋生能力、颓废不求上进、染上不良嗜好等。失业则可能两种原因都有。因此避免“家道中落”首先要避免主观原因。“富不过三代”就是“家道中落”中主观因素造成的一个类型。避免主观因素造成“家道中落”,最核心的要求就是抛弃依赖上代,树立依靠个人发奋图强、自强不息、自立于社会的上进心。即使客观原因造成“家道中落”,在大多数的情况下也能依靠这种精神实现“中兴”。

从这个具体例子中,还可以看到一些类型的乡村存在衰落的因素,即由时代变迁造成的衰落因素。在农业经济时代,乡村作为社会的基层,既提供农产品,也提供各类人才,包括文化精英。如20世纪40年代,清华大学社会学教授潘光旦和费孝通曾分析了915个清朝贡生、举人和进士的出身。其中,52.5%出自城市,41.16%出自乡村,6.34%出自介于城乡之间的市镇。

在一个乡村中,一般有各类人员。我把大多數人从事农业的乡村称为农村,基本上是培养士人的乡村称为“士村”。黄山村就是一个“士村”。

这个“士村”之所以能400多年长盛不衰,我认为,主要原因有二:第一,已有一定的经济基础。王氏家族成员,在“幼而学”的基础上,前程有二:一是参加科举,博取功名,做官或做士绅。二是经商,成为儒商。而其之所以能做到普遍的“幼而学”,它的经济基础:一是经商成功后的反哺。二是族田制。王氏祠堂有族田,其下各支脉,甚至支脉下的支脉也有族田。轮到的人,收一年租吃几年。有的在外就业的,轮到他收租时,因为并不在乎这些地租收入,就让给他在村里的收入低的兄弟去收。黄山村的族田一直保存到20世纪30年代抗日战争全面爆发前,也就是我小的时候还存在。第二,既培养人才,也留住人才。在中国的皇朝时代,无论在外经商或做官,发多大的财,做多大的官,一般家都在家乡,都是叶落归根,“告老回乡”,留守老人、留守儿童是常态。人才会外出,但还会流回。黄山村也是这样。

到了民国时期,已开始较为显著地进入工业化、城市化的现代社会时期,就不一样了。有才能在外地做事的人,特别是有成就的人,开始在外地居住,不回乡村了。这样,乡村就起一种输送人才的作用,有出无回,“衰落”就成为大势所趋。