明清时期土家族土司音乐制度考释

熊晓辉

(湖南科技大学 艺术学院,湖南 湘潭 411201)

明清时期土家族土司音乐制度考释

熊晓辉

(湖南科技大学 艺术学院,湖南 湘潭 411201)

土家族土司音乐制度是封建王朝在土家族地区实施的一种民族文化政策,是土司对土民的一种文化管理措施。与前朝相比,明清时期的土司音乐制度较为完善,它包括了土家族土司巫术与占卜音乐、土司部族战争音乐、土司消灾禳解音乐,同时还包括土司自然崇拜和鬼神崇拜时的祭祀音乐,形成一套完整的宗教、民俗、军事仪式音乐制度。政治制度与经济发展对土家族土司音乐制度产生了巨大影响,从历史发展脉络来看,土家族土司统治时期所反映土家族人生活的民俗音乐、仪式音乐与典型的土司祭祀音乐等,都突出体现了土司音乐受到政治的影响、宗教的渗透和经济发展的促进。

明清时期;土家族;土司;音乐制度;改土归流

土家族土司音乐制度被学术界所关注,就目前学术界的共识来看,多数专家认为,土家族土司音乐制度是元明清时期中央王朝为了统治少数民族地区而实施的一种地方文化制度。在土司音乐制度下,土家族土司早期的音乐活动内容与祭祀及祖先崇拜有关,它是由土家族先民的生产生活方式所决定的[1]105。另有学者认为,土家族土司音乐制度的实施,使得被羁縻而相对封闭的土家族地区有效地保存了本民族文化精髓[2]140。见诸文献中的土家族土司音乐制度,较早记载的是《永顺县志(乾隆本)》:

土人信巫鬼,病则无医,惟椎牛羊,师巫击鼓摇铃,卜竹以祀鬼。旧俗,殁之夕,其家置酒,鸣金伐鼓,歌呼达旦。[3]57

《永顺县志》描述了土司统治时期湖南永顺县土民的一些特定音乐文化事象,实际上,它已经证明了土家族土司音乐制度与土家族宗教、民俗以及部族之间战争的内在联系。近年来,国内诸多专家学者从不同的视角和不同的层面对土家族土司音乐制度进行阐释,探讨其历史源流、传承谱系、内容形式、音乐特征、艺术价值、保护措施等。土家族土司音乐制度作为一种音乐现象的存在,还有许多问题尚待深入研究,我们选择明清时期土家族土司音乐制度进行考释,主要是因为土家族土司音乐以明清时期最具特色,该段时期也正是土家族土司音乐发展的鼎盛时期,有着重要的研究价值。

土家族土司音乐活动是以土司宗法伦理为基础,通过土司与土民的宗教信仰、社会政治、民俗生活、语言文学等礼制而设计出的一系列音乐活动规则。刘昫在《旧唐书·刘禹锡传》中认为:

禹锡在朗州十年唯以文章吟咏陶冶情操。蛮俗好巫,每淫词鼓舞,辟歌俚辞,禹锡或从事于其间,乃依骚人之作为新辞,以教巫祝,故武陵溪洞间夷歌率多禹锡之辞也。[4]126

从地域上说,《旧唐书·刘禹锡传》所记载的“武陵溪洞”正是如今土家族人聚居区,现属于湘西、鄂西一带。而刘禹锡所记载的土家族先民吟唱的巫歌俚辞,恰恰都是土司时期土司执政原则和土民应遵循的行为规范。因此,我们可以这样认为,首先,从五代时期开始设置土司制度以来,土家族地区在中央王朝规制和地方土司主动参与下,经历了长时间的文治教化,产生了一大批土司乐人,成为土家族地区的文化精英[5]3。其次,土家族土司音乐中所反映的都是因果报应、惩恶扬善的思想,而且又是通过土家族宗教祭祀仪式这一途径来完成的。其三,土家族土司音乐是以土家族传统音乐元素为题材,依据其与自然环境和人文环境的相互关系等特点,并以此为内在结构,形成了包括巫歌、巫舞、巫词及傩戏、阳戏、花灯等在内的独具特色的土家族土司音乐文化。其四,在土司制度下,土家族音乐在演绎及其结构、内容、唱腔语言等方面都保留了土家族传统特色。后来,明清土司统治时期的文化制度为土家族土司音乐的形成奠定了坚实基础。明清时期,土家族土司的政治与文化统治,主要是以“娱神娱人、重生歌死、务实进取、乐观博爱、顺天逍遥”为诠释纲领,土司音乐制度是中央王朝“间接统治”土家族人思想的一种文化制度,它在保持地方稳定和传承地方文化过程中产生了巨大影响。

一、明清时期土家族土司音乐制度与音乐机构

土家族土司音乐制度是由元代以前封建王朝对土家族的文化治策发展而来。据明代文献资料《永顺宣慰司历代稽勋录》和《永顺宣慰司志》记载,早在五代时期,土家族各大姓酋长就已经确立了对各自地域的统治,土司制度在土家族地区已初具规模,宋元两朝在此基础上对土司官制、等级及与中央王朝关系作了进一步的补充和修改,完善了土司制度[6]26。从土司建制的历史沿革来看,学术界公认土家族地区的土司制度是从五代时期开始的,相应的土司音乐制度同时孕育而生。土家族土司音乐制度设立以后,其主要内容包括两个方面:一方面,土司音乐制度是中央王朝通过土家族土司对土家族地区的土民实行间接文化统治;另一方面,土司音乐制度又是土家族土司向中央王朝承担一定的政治、文化义务。

土司音乐制度设立之前,土家族先民就在湘鄂渝黔边邻地区创造了辉煌灿烂的古代音乐文明。数千年来,土家族人不断迁徙、繁衍、交融、流变,并孕育、滋生了新型的音乐文化形式。远古时期,土家族先民用来调节劳动气氛、提高劳动生产效率而创造的《薅草锣鼓歌》,反映土家族先民祈祷祖先和崇拜神灵的《梯玛神歌》,以及用于民间祭祀的《摆手舞》《毛古斯》《铜铃舞》等。秦汉以后,土家族地区受到儒家、道教的影响,并且长期与汉族、苗族、侗族等其他民族的接触,借鉴和保留了其他民族的音乐文化传统,湘西龙山土家族的傩戏,就是借鉴汉族傩戏的唱腔发展起来的,并且逐渐形成了自己独特的戏曲音乐文化形式。《巴渝舞》是土家族一种古老的祭祀歌舞,是《摆手舞》的前身。《巴渝舞》的称谓最早见于晋代常璩的《华阳国志·巴志》,书中记载:

阆中有渝水。賨民多居水左右,天性劲勇,初为汉前锋陷阵,锐气喜舞,帝善之,曰:“此武王伐纣之歌也。”乃令乐人习学之,今所谓巴渝舞也。[7]121

可见,土家族《巴渝舞》在汉代就用于战争,并且在战争中起到震慑敌人和鼓舞士气的作用。我们翻阅历史文献资料发现,土家族《巴渝舞》在晋代宫廷乐制中占有重要地位,而且内容与形式都有了重大发展变化。《隋书·音乐志》记载:

始开黄初定令,置七部乐;一曰国伎,二曰清商伎,三曰高丽伎,四曰天竺伎,五曰安国伎,六曰龟兹伎,七曰文康伎。其后牛弘清存鞞、铎、巾、佛等四舞,与新伎并存。因称:四舞,按汉魏以来,并施于宴飨,鞞舞,巴渝舞也。[8]22

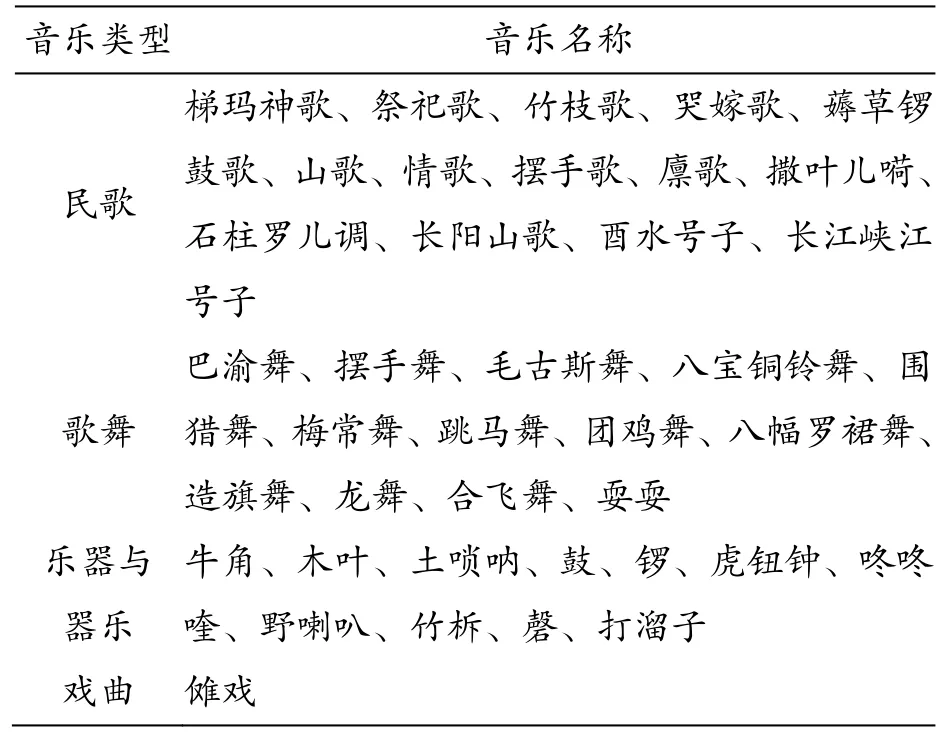

唐宋以后,《巴渝舞》开始衰竭。到了宋朝,《巴渝舞》在宫廷的歌舞演奏消失了。但是,它在湘鄂渝黔边邻的土家族地区广为流传。在土家族土司音乐制度实施之前,土家族人就已经创造了丰富多彩的音乐文化,无论在艺术创造上还是表情达意的方式上,以及音乐的内容、形式、体裁、功能和其他各种表现手段上都有着自己鲜明而浓郁的风格特征(见表1)。

表1 土家族土司音乐制度实施以前的音乐分类与名称

土家族进入到土司统治时期以后,中央集权也加强了对土司的控制,统治者把土家族土司按地域分为湘西、鄂西、川东、黔东北四个区,共设宣慰司八个、宣抚司四个、安抚司十二个、长官司四十三个。明代土司制度是土家族土司制度发展鼎盛时期,土家族音乐制度的发展同时也进入到了它的全盛时期,管理土民文化生活的一些土司官员开始拥有相当稳定的政治地位。在鄂西地区,永乐二年(1404年)设置散毛、施南二长官司,永乐四年升为宣抚司。在川东南地区,永乐定制后,保留了石柱、平茶、酉阳等土司建制。在湘西地区,明洪武五年(1372年),永顺地区设置军民宣慰使司,隶属湖广都指挥使司,管辖南渭、施溶、上溪三州与腊惹洞、麦着黄洞、驴迟洞、施溶溪、白崖洞、田家洞等六长官司。明代是永顺土司最强盛时期。永顺土司自彭师裕起,到彭肇槐,共历经二十五代,袭职者有三十二人。世袭顺序如下:

彭师裕——允林——允殊(允林弟)——文勇(允林子)——儒猛——仕端——仕義(仕端弟)——师宴——师实(师宴弟)——福石冲——安国——思万——胜祖(思万弟)——万潜——添保——源——仲——世雄——显英(世雄孙,其父瑄没有袭位)——世麒——明辅——宗汉——宗舜(宗汉弟)——冀南——永年——元锦——泓澍(元锦孙)——肇桓——肇相——泓海——肇槐[9]15

土家族土司承袭制度是有规定的,承袭人是有一定的规定范围。比如明代政府对土家族土司承袭有较为明确的规定:

其子弟、族属、妻女、若婿及甥之袭替,胥从其俗。[10]103

也就是说,有资格承袭土司职位的只能是上一任土司的儿女、妻子、女婿、族人、外甥等人。但到了清代,清政府允许上一任的嫡子嫡孙承袭,若没有嫡子嫡孙的可由庶子庶孙承袭,若没有庶子庶孙的,可以由其弟或族人承袭。公元1426年,以土家族土司为主体建立的土司王国进入了高度发展时期。在湘西永顺,明朝废除了元代土司属地,但仍然以向孛烁为洞民总管,把原来属于思州的王村、保坪、高坪等地改属永顺司,直至顺治四年(1647年)归清。永顺腊惹洞土司向孛烁接受中央王朝的羁縻政策,为自己的辖区设立了一整套羁縻制度,并根据分封原则,允许土家族土司子弟、支庶拥有领地和参与地方管理。在管理过程中,土司可降等给予职能(官)衔,若无等可降的,就封为“土舍”“土目”,不给职衔。土司政权自成一体,其组织结构等级森严,他们的官职分别为:“土司王”“总理”“家政”“舍把”“总爷”“亲将”“峒长”“寨长”“总旗”“旗长”等。

土司作为地方官吏,除了执行中央王朝的“羁縻政策”以外,还须发展地方社会经济与繁荣地方文化。在土家族土司辖区内,土地、山林均属于土司所有,土司可以任意支配土地,为了收取劳役地租,土司以服劳役为条件,将比分田土分给土民租种。土司时期,土家族地区主要生产方式仍然为“刀耕火种”,牛耕并不普遍,水利设施极不完善。土家族土司虽然多数是以战功著称,但也有不少土司具有较高的文化修养。如《补辑石柱厅志·土司志》记载:

马宗大善琴操,工诗画,子光裕、犹子光裁、孙孔昭皆善于能诗,兼工图章琴棋,秉家训也。[11]101

为了响应中央王朝移风易俗的主张,土司曾大力推进科举教育。同时,土司在本地区还积极修建文庙及崇圣祠,营造了良好的文化气氛。但土家族土司十分贪图享受,平时歌舞升平,生活腐化。

土家族是巴人的后裔,在土司统治时期祭祀之风就十分盛行。土家族的梯玛祭祀仪式、社巴节中的摆手舞、丧葬中的撒叶儿嗬等,都形成于土司统治之前,但到了土司统治时期,梯玛神歌、丧歌、薅草锣鼓、摆手舞、毛古斯、廪歌等一起构成一个特有的民间音乐活动制度,人们力求通过音乐来沟通神与人之间的感情,在土司的组织下,形成了一种独特的土司音乐文化模式和社会控制力量。土家族进入土司统治时期以后,其音乐文化便进入了一个相对独立的历史发展阶段。在土家族社会,人们讲究“天人合一”,强调“神人以和、顺其自然”,土司为了协调社会关系,加以王道之治,他们选用音乐作为实现社会和谐统一、井然有序的治理手段,渴望通过音乐来朔造土民的价值观。《永顺府志·杂志》(雍正版)对土司时期土家族摆手音乐活动有具体记载:

每岁正月初三至十七,男女齐集,鸣锣击鼓、唱歌伴舞,名曰摆手。[12]16

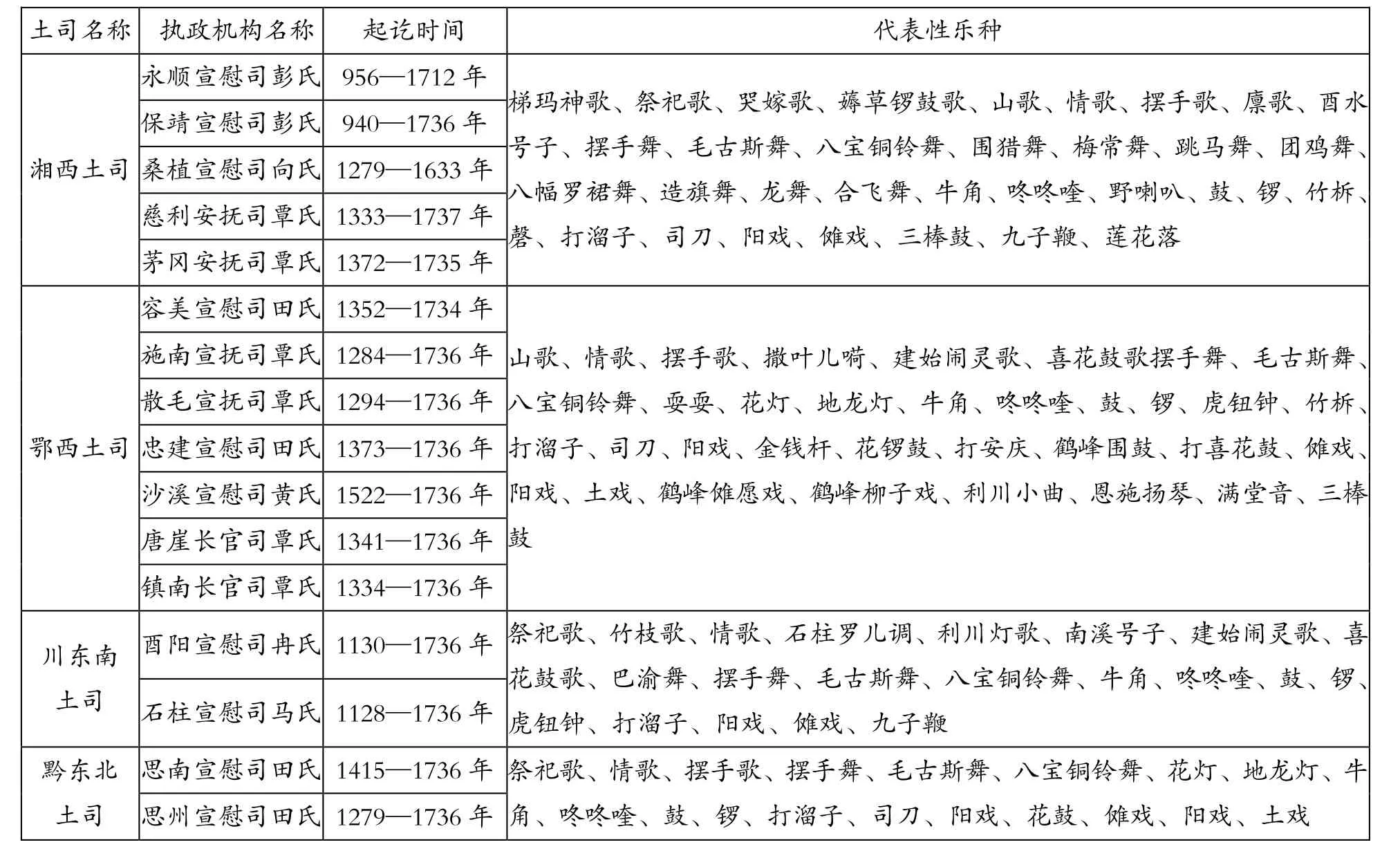

可见,土司音乐制度依然延续了歌舞相间、男女混杂的土家族古老的祭祀旧俗。在此期间,土司音乐制度逐渐完善,与之相关的土家族祭祀音乐及古歌唱腔也陆续见土家族土司史书记载。笔者把拙文“表1”与“表2”中作了比较,从表中可推断,土司时期的音乐制度内容是对土家族古老民间音乐文化的承袭。

土司统治时期,土家族地区最为流行的音乐大致都与宗教信仰、部族起源、消灾禳解、民族战争、巫师占卜以及祖先崇拜、神灵崇拜、英雄崇拜等内容紧密相连,土司音乐制度的实施,也就是土司期望把这些音乐内容用来作为民俗礼仪使用。一方面,它体现了土家族人继承自己祖先崇拜神灵、崇拜英雄的形态,保留了许多土家族旧俗;另一方面,它显示了在王道之中的音乐制度就是政治制度、法律制度,它治理着土家族社会的基本秩序。

表2 土家族土司音乐制度实施以后的音乐分类与名称

在土司制度实施之前,土家族地区所有的音乐活动都是由巫师(梯玛)或族长掌管。土司制度设立以后,由于音乐形式与内容的发展以及土司统治土民的需要,再加上土司个人的喜好,歌舞吟唱、倡优伎艺等音乐活动被执政机构的土司进行了管理和演述,土民们也乐于听赏。土司统治时期,土家族地区的土司出于维护政治统治和文化管制的需要,实行了“舍巴制度”和“峒长制度”,“舍巴”和“峒长”作为土司基层管理机构,实施对土民音乐活动的管理与组织。明清时期,中央王朝分封土家族土司之后,由土司委派亲属担任“舍巴”与“峒长”,其目的是为了加强对土民的文化控制,防止土民动乱和破坏民俗。资料显示,土家族地区土司设置“舍巴”和“峒长”等音乐机构的地区有:湘西土司,容美土司,卯洞土司、酉阳土司等。其中湘西土司音乐机构规模最大、机构最为完善。湘西土司长官司除了设有麦着黄洞、腊惹洞、馿迟洞、施溶洞、白岩洞、马罗洞、两江口、五寨、竿子坪、上峒、下峒等十二个峒长音乐机构外,宣慰司、宣抚司还设有儒学、教授、训导等机构,这些机构都从事一些具体事务,处理文书、征收赋税、组织土民开展祭祀等音乐活动。《龙山县志·风俗》对此有记载:

土民赛故土司神,旧有堂曰摆手堂,供土司某神位,陈牲醴。至期,既夕,群男女并入。酬毕,披五花被锦,帕首,击鼓鸣钲,跳舞歌唱,竟数夕乃止。其期或正月,或三月,或五月不等。歌时男女相携,蹁跹进退,故谓之摆手。相传某土司于前明时调征广西,某县城守坚,屡攻不下。时某军营城南门外,乃令其士卒半女妆,连臂喧唱,为靡靡之音。于是守城者竟集观之,并动手歌,流荡无坚志。某则以精兵潜逼他们,跃而入,遂克城。归后演为舞节,盖亦蹈咏武功之意。然桑濮风行,或至淫泆忘返。[13]98

根据考察,我们发现土家族“摆手堂”是专门跳摆手舞的地方,其由本地方执政土司出资修建,每到重要的农事季节,土司与土民都会到“摆手堂”祭祀,跳摆手舞,就此形成了一种土民喜闻乐见的习俗。土司把“摆手堂”又称为“调年坪”,在“调年坪”里,农事与音乐活动联系在一起,它已经烙上了土司祭祀祖先与神灵的痕迹,并且形成了一种音乐制度。土司时期,土民的一些大型音乐活动都是由地方执政土司承担,每逢土家族社巴节,湘西土家族地区的音乐活动分别由永顺宣慰司彭氏、保靖宣慰司彭氏、桑植宣慰司向氏、桑植宣慰司向氏、慈利安抚司覃氏、茅冈安抚司覃氏等机构来执行。据记载,在湖南龙山、永顺等地,过去土家族土司组织摆手活动为三年两摆,每年正月初九开始,到正月十一结束,参加者、观看者多达万人。由此可见,土家族音乐活动势必达到一定规模和需求,才会有专门音乐机构设置。明代以后,汉族的阳戏、荆河戏、花灯戏等剧种相继传入土家族地区,丰富发展了土司与土民的文化生活。此时,土司土官等上层人士为了巩固自己的世袭定位,附庸风雅,但也有积极进取的开明土司。据资料记载,明朝末年,容美土司田舜年任宣慰使时,设有“舍办”,专管梨园,盛行傩戏[14]330。施南土司统治时期,鄂西土家族几乎村村寨寨都有傩戏组织,傩戏的搬演是根据土司安排进行的,演员不受规定,主要是以父子亲属为主,以土司管辖的地区为主体。

土司音乐制度的形成及音乐机构的建立在土家族民间音乐生活中占有越来越重要的位置,无论是土司还是土民,都将其看成民族认同的一种标志,因而与之相关的祭祀仪式音乐、梯玛说唱音乐,尤其是戏曲唱腔音乐都得到了前所未有的发展,它为土家族传统音乐传承与保护奠定了良好的社会气氛与文化基础。明清时期,土家族所有的音乐活动都全部归属土司管理,而这一时期可以看作是土家族音乐文化最为集中、丰富的阶段。但是这种封闭的音乐制度和落后的音乐机构设置暴露出了土司音乐固执、保守、呆板的弊端。改土归流以后,在与其他民族进行音乐文化交流时,土司音乐给自己带来了许多负面影响。

表3 土家族土司统治时期执政机构及代表性乐种一览表

二、明清时期土家族土司音乐制度的总体特征

明清时期,土司音乐制度是土家族土司地区人们在历代土司的管理下共同创造与积累起来的一种制度文化与精神文化,对该地区的社会经济活动和文化生活产生过极大影响。土司在各自领地实施音乐制度是十分灵活的,非常注重各地的历史状况、宗教信仰、风俗习惯以及地区实际。因此,土司统治与土司音乐制度无论在个体层面还是制度层面都呈现出许多不同的特点。总体来说,土家族土司音乐制度有如下特征:

第一,土家族土司音乐制度的实施,使土司对土民实现了有效的社会控制,有利于土司对领地土民文化思想的掌控。

音乐制度与音乐一样有很强的继承性和规定性,土家族音乐种类繁多,用途广泛,各种音乐活动非常复杂。文献资料上显示,土家族土司音乐制度的实施,在一定范围内和一定程度上对土民的社会秩序构建、文化教育繁荣产生了良好的促进作用。在湘西地区,土家族土司世袭统治了六百多年,“以其故俗治”,在一定程度上确保了该地区社会秩序稳定,土民安居乐业。土司统治时期,中央王朝鼓励土司接纳汉文化,并令各地土司设立学校。据《永顺府志·土司》记载:

土官应袭子弟,悉令入学,渐染风化,以格玩冥。如不如学者,不准承袭。[15]56

学校的设立客观上促进了土家族地区文化的繁荣与发展,更有利于土司音乐制度的实施。中央王朝在加强对土家族土司政治控制的同时,也加紧对土司实行文化控制,由于土司对文化的重视,土司在自己的辖地“兴办义学”“开科取士”,使得土司音乐制度得以迅速推广。

土家族地区在中央政府的强制政策和地方土司的主动参与下,经历了长时间的文治教化,产生了一大批土司乐人,成为土家族地区的文化精英。这些土司乐人把握着土家族文化的主流思想,他们常常以土家族宗教、民俗元素为题材,依据其与自然环境和人文环境的相互关系等特点,并以此为内在结构,创造了包括巫歌、巫舞、巫词等在内的独具民族特色的土家族土司音乐文化。很显然,在土司音乐制度下,土司乐人掌控了土家族主流文化思想。这主要表现在:一是相对稳定的土司政治制度环境。在组织音乐活动中,土司必须严格遵守音乐制度与秩序,做事不力者可能被撤换,甚至杀头,这就基本保证了土司音乐制度的监督与实施,为传承土家族文化营造了一个相对稳定的政治环境。据《咸丰县志·建置》记载,“顺治九年,题准刊立卧碑,置于明伦堂之左,晓示生员。朝廷建立学校,选取生员,负其丁粮,厚以廪膳;设院学官以教之,各衙门官以礼相待,全要养成贤才,以供朝廷之用,诸生当上报国恩,下立人品。所有教条,开列于后。生员不许纠党多人,立盟结社,把持官府,武断乡曲,所作文字,不许妄行刊刻,违者听提调官治罪。”[16]97土司制度的颁布,土司官吏必须遵循,同时也得到广大土民的拥护,从上至下不得违反。可见,土司音乐制度对土家族基层社会文化秩序的安定起到了积极作用。二是土司音乐机构设置到位,分工仔细明确。土司音乐机构在重要民族节日里,组织有序,上万人的社巴节开展的井井有条,既显示了土司统治土民的绝对权力,又有利地控制了基层民众的音乐活动。土司是集政治、军事、经济、文化、司法、宗教等于一身的“土司王”,是中央政府政策的忠实执行者,在政权管理上,其所设总理、家政、舍巴、旗长、亲将、总爷、峒长、寨长等基层组织都有专职官员负责,有效控制了社会秩序。土家族土司在政治、经济上的统治,使得自己辖区有了财政保障,文化秩序井然有序,从而促进了土司地区社会经济文化的繁荣。但是,土司在制定音乐制度时,充分考虑到了土家族由于受文化传统、地域环境、社会形态等各种因素的影响,音乐活动内容及活动方式有其独特的文化内涵及民族、地域特色,土司把音乐制度渗透到了土家族物质文化和精神文化之中,而且逐渐成为维系土司制度的载体和力量。土司统治时期,土司就是自己辖区的土地占有者,他们平常对土民进行以劳役地租为主要形式的经济压迫和剥削。土司规定土民不得典买田地,但可以世袭,这是一种将土民牢牢束缚在土地上的封建领主制,有利于封建统治者与土司对土民的控制。文献资料显示,这段时期土家族地区人口增加、农作物产量提高,土家族与其他民族文化交流频繁,促进了社会繁荣稳定发展。据《桑植县志》记载:

土司时,土司及土知州诸职皆自有山及田,役佃户种之。佃户者皆其所买,人如奴仆,然土民则自耕其土。土司有横敛则责之旗头按户索之,其役使亦无时。窃照府属山多田少,当土司时不许卖与汉民,一应田土皆归土苗耕食。自改流后分设郡县与内地一体,在永客户及贸易人等,始各买产落籍。[17]80

所有这些,无疑为土家族土司文化传承以及社会稳定奠定了坚实的物质基础和条件。

第二,土司音乐制度对土家族传统音乐进行承袭,同时对其他民族民间音乐进行借鉴,并且完好地保存了土家族传统音乐文化的精髓。

土家族聚居区地处偏远,他们世代相守,繁衍生息,创造了独具风采的音乐艺术,社会影响较大,多有史志文献加以记载。历代中央王朝的统治者,对土家族土司一向采取羁縻控制态度,只求土司对其臣服拥戴,对于土家族强宗大姓,主要采取“绥抚”方法加以治理,也就是所谓的“羁縻”政策,土家族土司音乐制度是在羁縻制度的基础上逐步完善后建立健全起来的。从历史文献记载来看,土家族土司音乐制度的设立主要有下面几个原因:首先是土家族地区偏远落后,地域广阔,民风淳朴,人性彪悍,中央王朝想在全国实行“大一统”也是望尘莫及。二是土家族地区被分封的土司“皆雄长其地、呼嗾群众”,土民惧其威、服其治。三是夷情特殊,土家族地区各地风俗不同,各种崇拜的神灵不同,很难统一管理。四是采取“以夷制夷”“以蛮治蛮”的羁縻政策,让土司负责守土戍边和充当监护人,对双方都有利益。五是土司音乐制度可以向土民灌输统治者的宗教教义、宗教人生观,还可以充当土司主流文化传播的工具,服务于土司统治和中央王朝统治,达到土司需要的文治教化,因此,土司音乐制度才有可能应运而生。它的设立为土家族地区长治久安创立了有力的文化生态环境保障及制度支持。

土司音乐制度的建立,主要是对土家族传统文化的承袭,明清时期的土司音乐制度基本沿袭了古代土家族社会的音乐活动及音乐表演形式,在祭祀仪式音乐方面继承了大部分曲目和内容。明清时期,土家族社会经济发展缓慢,仍然处于“日出而作、日落而归”的“刀耕火种”阶段,但巫文化几乎涵盖了社会生活的各个侧面,而且非常鲜明地体现在宗教祭祀过程中,特别是体现在土家族传统歌谣里。例如,明清时期土司音乐中的民间传说基本上沿用了土家族古代民间传说,与古代传说内容一样,分为历史传说、人物传说、姓氏传说、山川景物传说、民族习惯传说等若干类。其中土家族英雄人物的传说最为突出,如《向老官人》《田好汉》《祖师殿》《老司岩》《鸳鸯峰》《咚咚喹的传说》等。土司时期,土民喜欢吹奏咚咚喹,咚咚喹就是土家族古老的一种吹管乐器。咚咚喹溯源很早,上可追周与秦汉时期。据《巴蛮记》记载:

巴湿远行,修造长城,妻、子思之,断竹制器,吹奏咚咚喹念之,巴蛮后裔仿咚咚喹吹竹,名曰咚咚喹。[18]73

对于此类传说,不论真实性,但从侧面反映了土家族人的智慧和创造精神,它把以往事情或现实生活贯注了艺术灵感,有显著的幻想色彩的艺术特点。咚咚喹曲调欢快热情,高亢清脆,而且淳厚古朴,具有土家族典型的山地文化特征。从咚咚喹曲体结构来看,咚咚喹乐曲大多数为三音列结构,就是整个乐曲只用了“1、2、3”或“2、3、5”三个音,以一个乐句为主,不断反复。三音列是土家族古老的乐音组织形式,常以“123”“135”“235”“612”构成,这种乐音组织形式在土家族“咚咚喹”中作为骨架出现,显示了土家族“咚咚喹”的原始性。

明代以后,由于土家族与其他民族的文化交流,南戏、阳戏、荆河戏、花灯戏等剧种先后传入土家族地区。这些剧种和音乐形式与土家族民情、风俗与语言相结合,便成了土家族土司音乐制度中规定的剧种,他充实了土家族人的音乐生活,丰富发展了土家族土司音乐样式。由此可见,在土司音乐制度方面,土家族土司不但不墨守成规,继承了土家族传统音乐文化,而且吸纳了一些兄弟民族音乐元素,发展了土司音乐文化。土司时期的土家族傩堂戏,是人们酬神祭祖活动中,在土家族民间舞蹈的基础上发展起来的。同一时期,土家族傩戏艺人与巫师不断借鉴弋阳腔、川剧、辰河戏、本地花灯和薅草锣鼓的音乐元素,结合土家族人驱鬼消灾的祭祀仪式,增加了崇拜神灵、崇拜祖先、崇拜英雄以及崇拜农业生产知识等内容,逐渐形成了兼备阐弘土司教义及娱乐性质的祭祀风俗歌舞。据清乾隆十年《永顺县志·风俗志》记载:

土人喜渔猎,信鬼巫,病则无医,惟椎牲,巫师击鼓摇铃、卡竹以祀鬼。[19]86

土家族崇拜祖先,尤其信奉八部大神,祭八部大神成了土家族特有的节令习俗。傩戏在很早以前就在土家族地区流传了,但真正意义上的以面具、歌舞、道白等手段,装鬼扮神的戏剧因素,再加上世俗人物、情节和娱人成份而出现的祭祀性戏剧,应是出现在清代晚期。清同治《龙山县志》记载:

供傩神男女二像于堂,荐牲牢馔礼。巫者戴纸面具,演古事如优伶。[20]77

但是,纸面具容易损毁,也难以保存,人们在表演过程中逐步改用涂面。据考证,到了清代改土归流时期,土家族傩戏受到本地区其他剧种的影响,很多角色都改成了涂面化装,有的傩戏社班甚至取消了面具。值得庆幸的是,由于土家族地区山高地远,交通不便,有少数古旧面具得以免遭劫难,一直保存至今。

以摆手舞、毛古斯、梯玛神歌等为标志的土家族诸多音乐形式与内容都萌发于土司统治之前,我们可以从这些音乐内容中找到土家族远古历史、文化、军事、经济、民俗、宗教信仰、语言等直至早期农业与手工业的许多极具科学价值的珍贵资料。土家族土司制度建立后,其音乐制度对土家族传统文化进行了全方面的传承与保护,在许多创新的音乐形式里土家族传统文化得以保留。可以看出,土家族土司音乐制度完好地保存了土家族传统音乐文化的精髓。

第三,土司音乐制度与民俗习惯、宗教制度相兼容。

在清乾隆时期,《永顺县志·风土志·卷四》曾记载了有关永顺土司民俗生活习惯与音乐制度的一些情况:

永邑民俗,短裙椎髻,常喜鱼猎,铜鼓祀神,刻木为契。土司旧志曰:重岗复岭,陡壁悬崖,接壤诸峒,又连汉地,苗土杂居。男女垂髻、短衣、跳足,以布勒额,喜斑斓色服。重农耕,男女合作。喜鱼猎、食羶,信巫鬼。病则无医,惟椎牛羊,师巫击鼓铃、卜竹筶以祀鬼。死则环尸哭泣,且歌终日。即葬,无丧服。语言侏离,不识文字。凡有誓约,以刀划竹数道为卷。婚娶以牛、布、五谷为聘。妇女喜垂耳圈,两耳之轮各赘至十。饰项圈、手圈、足圈以示富。散处溪谷,所居必择高峻。履险陡岭,捷足如飞。运载食物以背驼之,约绳于膊,伛偻而行。恒带刀弩、长枪。性强悍、猜疑、轻生、好斗,狠仇杀。[21]34

从地方文献资料上看,土司统治时期的土民民俗生活非常丰富,湘西永顺宣慰司彭氏与湘西保靖宣慰司彭氏相继统治了三百多年,人们重视农业生产,相信鬼神,由于特殊的地理关系,湘西永顺宣慰司彭氏与湘西保靖宣慰司彭氏两土司采取了相同的音乐制度,使得土民每逢节日“鸣锣击鼓,男女聚集,摇摆发喊。”[14]79这些资料对于我们分析土司音乐制度与土民宗教信仰、民俗生活之间的关系及土司音乐的发展变化是极好的第一手材料。

我们已经了解到,土家族梯玛是土家族聚居区宗教祭祀仪式的主持人,在土司统治的几百年里,梯玛曾遍布土家族聚居区,是一个非常显赫的社会阶层。同时,梯玛又是艺术家,他充当土司音乐制度的忠实执行者,维护着土家族传统音乐形式的演绎与传承。应该说,梯玛祭祀与土司音乐制度结合得相当密切。我们首先从土家族梯玛祭祀功能上观察,自古以来,梯玛就被土家族视为神人与救星,能沟通神与人之间的联系。每年的土家族社巴节中,梯玛必须主持祭祀仪式,带领族人到摆手堂跳摆手舞,唱摆手歌。梯玛所唱的内容多为劳动生产、民俗生活、部落战争等,长期盛传不衰。明清时期,中央王朝在土家族地区陆续建立土司政权,设有宣慰司、宣抚司、安抚司、长官司等建制,兼管军民。土司本着“以文化民”的目的,通过演绎土家族传统音乐及本民族宗教仪式舞蹈等形式,来规范、笼络土民的思想和行为,在此基础上制定了一些音乐制度,起到了文化统一和思想控制的作用。在土司音乐制度中,《梯玛神歌》多为土民跳摆手舞前祭祀土王所唱,歌唱的内容主要是祈祷年丰人寿。其次从音乐演唱形式上看,土司音乐制度规定了梯玛祭祀的范畴,梯玛的演唱就是一部土家族宗教巫术史。梯玛表演时,头戴凤冠帽,身穿罗裙,手持铜铃、司刀,扮成凶神恶煞,边唱边舞。民国《永顺县志》曾记载了土司统治时期土民与梯玛跳摆手舞的情景,《永顺县志》记载:“土司祠,阖县皆有,以祀历代土司,俗称‘土王庙’,每岁正旦后,元宵前,土司后裔或土民鸣锣击鼓,舞长歌,名曰摆手。”[22]56再次从音乐文化源流上看,梯玛祭祀与土司音乐制度所追求的目标相同,都渗透了土家族许多古老的民俗习惯与宗教信仰,它们在艺术思潮的追求中却是一致和相似的。由此可以看出,它们与土家族远古巫觋文化之间有着密切的联系。

土司音乐制度下的民俗生活,是以“吹短笛、击鼓赴节,唱竹枝歌”[23]23为乐,土民们将此类音乐活动与宗教祭祀活动结合,他们相信宗教巫术活动能解决一些实际问题。据相关资料记载,土家族“其俗畏鬼神,尤尚淫祀”[24]11,同时还“有疾病则酬神愿,大击钲鼓,请巫神以咒舞”[25]3。宗教活动是土家族先民为了改造自然而进行的活动,土家族相信神灵,并认为神可以和人类相通。出于对鬼神的敬畏,他们特别看重祭祀,每逢重大节日、红白喜事等都要举行祭祀活动,因此形成了一种固定的宗教制度。我们翻开土司时期的文献资料,发现土家族举行的祭祀活动一般都是土司音乐制度规定的项目,例如摆手舞、铜铃舞、跳马舞、团鸡舞、廪歌等,土民烧纸焚香,求神灵保佑,然后开展一系列的音乐活动项目。笔者认为,土家族土司音乐制度不仅是一种规范人们行为的措施,而且是土家族古老文化的遗留,是土家族各个历史时期的文化积淀。很显然,土家族土司音乐制度与民俗习惯、宗教制度是相互兼容的,这种兼容为以后土家族地区改土归流政策的实施奠定了基础,也为以后汉族的儒家音乐、道教音乐、佛教音乐,以及其他形式的音乐在土家族地区传播提供了思想条件。

三、土司音乐制度对土家族传统音乐发展的影响

明清时期,土家族土司与土民的音乐活动不仅仅是带有宗教祭祀性质的家庭自主式表演,也不完全是土司贪图淫乐的即席演出,而是在特定的民俗文化与宗教文化背景中,各项音乐法令、设施和措施化为人们共同行为的结果。土家族土司音乐制度与土家族古老的歌、乐、舞及传统文化有着非常紧密的联系,土司音乐制度主要在传承本民族传统文化上发挥积极作用,同时也对土家族传统音乐的发展产生了巨大影响。土家族土司音乐制度对土家族传统音乐发展的影响主要体现在以下几个方面。

第一,土家族土司音乐制度的实施,使得土家族传统音乐进入到了一个相对独立的历史发展阶段,促进了土家族传统音乐形态的定型与成熟。

自中国西南地区进入土司统治时期以后,土家族地区也相继进入到一个独立的历史发展时期。部分学者把五代十国的后周(956年)时期彭师裕自任溪州刺史作为土家族土司政权的开端,那么土司制度在土家族地区已经存续六百多年了。从流传至今的一些音乐资料上看,土家族土司音乐制度作为一项适应土家族音乐文化发展需要的基本文化制度,它既保留了土家族社会传统文化等多方面的文化遗留,又改变了土家族音乐活动的根本面貌,具体表现为:其一,土家族土司音乐受地理、历史、人文等文化环境的制约,宗教色彩浓郁,人们希望通过音乐来寄托情感和祈求神灵保佑。当时,土司得到土民的成分认同,有的土司被土民信奉为神灵。那么,土司音乐在早期就是土家族宗教法事活动的化身,每一项音乐内容和形式都具有特定的宗教含义。其二,当土家族土司接受中央王朝的职务时,他们便于中央王朝的统治者在治理国家的观念上达成共识。土司土官在接受职位认定时,也想改变传统的习俗方式,接受汉族文化的“大一统”思想,土司音乐制度的实施,使中央王朝掌握了大量的土家族文化资源信息。其三,由于大规模的移民,大批汉族人涌入到土家族地区,他们带来了汉族音乐文化,并且帮助土家族人创立了一些戏曲艺术形式。其四,由于地理原因,湘西、鄂西等土家族地区虽然隶属中央王朝,但自己享用相对独立的政权体系,此时期,土司音乐吸收了大量土家族宗教祭祀音乐和一些其他音乐艺术形式,相对完整地保留了土家族民间传统音乐的原始概貌及特征。

音乐形态的改变与形成是一个非常缓慢的发展过程,从单向思维的组织形式,到纵向性音乐织体思维形式,然后趋于固定和成熟,需要一个缓慢过程。经过考察,笔者认为土家族土司音乐制度实施以前,土家族音乐旋律是以三音列、四音列结构为主,当时创作音乐的人很少,具有独立思维组织形式的音乐作品也很少,主要是依据土家族语言来行韵起腔,起、承、转、合的帖对规则尚未确立。到了土司统治时期,作为一项音乐制度,它对土家族传统音乐的定型及走向成熟,起到了一定的推动作用。

明清土司统治时期,土家族大部分音乐活动都是以宗教祭祀形式和民间娱乐活动形式出现,各种传统音乐文化具体事象在音乐形态方面主要表现为旋律的五声性及节奏节拍均分律动与非均分律动的运用,同时还出现了多声部音乐织体思维。土司统治时期以前,土家族传统音乐发展缓慢,四音列结构保存得比较好,主要存于山歌和一些器乐曲中。在土家族土司器乐中,吹管乐器“咚咚喹”,使用四孔四音,筒身三孔,多用一手演奏。这种四音列结构的排列是这样:

Do、re、mi、sol则是在Do、mi、sol的基础上加上“re”这个音而成,由此构成了一个大二度加大二度和小三度的四音列乐音组织。[26]163

土司统治以后,“咚咚喹”及一些民歌的创作过程,可以说是一次大批创作土家族音乐的活动,这些活动对土家族传统音乐形态的定型与成熟产生了很大影响,主要表现在以下几个方面:一是保留了土家族传统的音乐织体。在土家族传统音乐中,祭祀歌—小调—山歌—号子—田歌—儿歌—风俗歌等,都属于单声性织体,都是典型的传统民歌。二是通过创作变化而产生的音乐形式。在这些音乐体裁中,我们发现《酉水船工号子》《鲁号子》《出艄》等以及土家族部分乐器演奏曲是多声织体,这些简单的纵向性织体出现,主要是为配合船夫们划船而出现。见于记载的地方史志,土家族音乐中的“咚咚喹”与器乐合奏曲、戏曲伴奏、说唱伴奏以及哭嫁、廪歌之中部分多声部民歌,都是典型的创作民歌。三是土司时期流行的音乐具有延续性。明清时期,土司音乐与部族起源、消灾解禳、宗教祭祀等内容密切相关,土司音乐制度的实施,促进了这些音乐内容的定型与繁荣,一些音乐形态仍然保留至今。

土司音乐制度实行之后,土家族音乐不论在表演形式上,还是在音乐形态结构上都有了巨大变化,也使得土家族音乐文化在音乐形态方面具有自己独特的风格。就调式来说,土司音乐制度实行前,土家族主要使用三音列结构、四音列结构,人们根本没有调式的概念。土司音乐制度实行后,土家族土司音乐使用的多为五声性调式,而且一直沿用至今。但是,笔者发现,土家族土司音乐所使用的音阶纯粹是一种偶合,虽然调式音阶与土家族传统音乐中某种音阶有密切联系,那是因为某种音阶是基于语言或乐器的基础上形成的,属于一种特殊的音律规律。我们仔细分析发现,土家族五声性调式是在四音列结构的基础上发展为“宫、商、角、徵、羽”五种五声性调式的,如果把土家族音乐与调式相对照,其曲调主要集中在宫调式、徴调式、羽调式上。土家族土司音乐制度促进土家族传统音乐形态的定型到成熟,经历了八百多年时间,在这段时间里,分别产生了歌乐、舞蹈、戏曲、说唱等丰富多彩的音乐形式,这种大规模的音乐实践,必然对土家族传统音乐文化产生重大影响。土司时期,有不少脍炙人口的音乐佳作,但它们的艺术趋向主要是由民俗生活与宗教信仰等决定的,在土司音乐中,不妨还可以看到摆手跳神、赶仗打猎、插秧薅草、媒约婚嫁等影子。

第二,土司音乐制度实施以后,通过土司各级职官的管理与组织,一些带有宗教祭祀色彩和民间风俗特色的音乐充实到土司活动之中,土家族音乐呈现出了多样的艺术形式。

土司统治以前,土家族地区的音乐及乐器是沿袭旧俗,内容除了表现先民们农业生产和渔猎生活外,同时还有对民间氏族祖先的崇拜。土家族举行祭祀仪式,祭奠“八部大王”“向王天子”“土王”等部族先祖,土家族人很早就认为人死后灵魂不灭,甚至认为“万物有灵”。土家族人的祭祀,赶鬼驱邪、还愿、送亡人等仪式活动都是为了取悦先祖和神灵,这时候土家族的音乐与祭祀仪式是相互融合的。土家族的“打丧鼓”就能证明这一点,在土家族地区,老人死后需打丧鼓来慰藉鬼魂。祭祀时,土老司在棺前边唱边跳,跳着复杂的舞步,唱着古老的曲调,配以锣鼓、钹等乐器。到了土司统治时期,土家族这些关于部族起源音乐、部族战争音乐、宗教祭祀音乐、自然崇拜与鬼神崇拜音乐等均被土司音乐所运用。土家族是一个山地民族,交通闭塞,信息封闭,较少与外界交流,在民族形成与发展过程中很好地保留了自己传统文化。直到清代改土归流以后,土家族的原生型音乐还保存的完好无损。

在土司音乐制度里,有一些崇拜土司王的祭祀活动,这种祭祀仪式后来发展成为土家族一种独特的仪式音乐形式。土家族土司音乐制度规定,土民除了供奉自己的氏族神外,还需供奉已故的土司。《龙山县志》曾记载:

摆手堂供土司某神位,陈牲蘸,至期即夕,群男女并入。酬毕,披五花被锦帕首,击鼓鸣钲,跳舞歌唱,竟数夕乃止。其期或正月、或三月、或五月不等。[27]35

土民们祭祀土司,可能因为土司是地方行政主宰,拥有生杀大权,而且相信土司死后灵魂会依然管理一切。《永顺县志》也记载了土民祭祀土司的事件:

每逢度月,先于屋正面供已故土司神位,荐以角肉。其本家祖先神位设于门后,家中鸡犬具藏,若言鬼主在堂不敢凌犯惊动。各寨皆设鬼堂,谓之是已故土司阴魂衙署。[28]51

资料显示,土家族敬奉土司已经形成一种制度,人们相信土司死后灵魂在阴间仍享有权力,可见土司在土民信仰体系中的地位是很高的。明清时期,在土司管理的音乐活动中,大部分属于宗教祭祀音乐,各级土官组织土民举行祭祀活动,均具有土家族古老的原始信仰遗风,具有很强的宗教色彩。土民举行祭祀活动,常常请梯玛作法事以酬神。梯玛必须准备一定的服饰和法器(乐器),有神图、凤冠、法衣、八幅罗裙、八宝铜铃、司刀、长刀、牛角、竹筶等物件。根据相关一些文献资料记载,土家族土司的音乐活动主要是祭祀祖先和敬奉土王,时间安排在跳摆手舞前后,在摆手舞的开头一段是“祭祖”,祭祖祖先的同时还要祭土王。此外,土家族每逢年过节都要请梯玛举行法事,在法事中祭拜土王,这种音乐制度一直沿袭到新中国成立以后。

土司音乐制度设立后,之初是土官按照中央王朝的意图,结合本民族的宗教信仰,开展一些祭祀活动,主要还是采取歌、乐、舞的形式,遵照自己的民族图腾来进行音乐规范约束。从表演形式的角度来考察,土司音乐大致承袭土家族古老的宗教祭祀仪式。后来,在表演场地,逐渐加入了土家族民俗生活的模仿,使得土家族土司音乐呈现出多样的艺术形式。据《辰州府志》记载:

辰州风尚劲直,俗多愿朴,人文虽少,弦诵之声不绝庾廪。即虚公家之赴必急。男勤稼穑,雅有唐魏之风;女工纺织,缉不知粉黛之节饰,此求得也。然质而或失之野,朴而或近于鄙。信巫重鬼,所在皆然。使酒任气,贤者不免。以歌死为常典,以溺女为故习。[29]54

在一些经典的土家族音乐中,不乏以“宗教祭祀仪式音乐”和“民俗音乐”为主要内容,这些音乐结构一直被土司音乐引用,而且常常在重大活动中被演绎出来。就目前来看,土司音乐制度在明清时期土家族音乐活动中并没有受到汉族音乐制度条例的约束,它自始至终都在传承着土家族传统文化,这种音乐制度反射到土家族社会生活中,对土家族民间社会产生了一定的影响。这样看来,土家族土司音乐制度对土家族传统文化起到了一定的保护作用。

明代以后,土家族人尝试借鉴汉族的民歌体裁来创作带有浓郁民族风格的诗歌,人们模仿汉族戏剧演绎形式来创作土家族戏剧,汉族乐器诸如扬琴、二胡、唢呐逐渐流行于土家族地区,但土家族土司音乐仍然以宗教祭祀仪式音乐为主,带有宗教祭祀色彩和民间风俗特色的音乐一直是土司音乐活动的主流,土家族音乐出现了多元化样式。这段时期,土司音乐活动主要有以下几个特点:其一,兴办学校,培养土司土官,造就熟悉音律的土司。明清土司统治时期,中央王朝曾多次下诏书,传令土家族各地土司必须设立学校,开办儒学。明弘治十年(1497年),明孝宗诏谕:“土官应袭子弟,悉令入学,渐染风化,以格玩冥,如不入学者,不准承袭。”[30]21中央王朝的政策客观上促进了土司音乐文化的发展。据历史文献记载,明万历十五年(1587年),土司彭元锦在永顺老司城司址设立了“若云书院”,开办汉学。沙溪土司黄楚昌设立官学,举贤为师,纳生课读,还亲自担任教师。由于土家族土司对教育的重视,在土司统治时期,已经出现了一些具有较高文化水平和熟悉音乐的土司。

其二,土司诗歌的创作繁荣。明清时期,也是土家族土司诗歌创作繁荣时期,部分土司吸取汉族文学音乐的滋养,运用汉族诗歌与音乐的创作方法进行创作。文献记载,自明朝万历年间起,土家族土司就开始诗歌创作,以容美土司文子寿最为出名,到了田九龄后,土司诗人辈出不穷。容美土司田宗文的《澧上思亲感作》:

孤云落日满江干,薄暮思亲泪已残。

梦入故园闻雁断,愁来风雨畏途难。

舟牵荻月过寒浦,人醉芦烟宿晚湍。

咄咄独渐生计拙,莫从莱彩一承欢。[31]121

可见,土司创作的诗歌极富有土家族民歌风味和乡土气息,音乐性强,歌行和词间均留有土家族《竹枝词》遗风。

其三,土司开始接受儒家音乐、道教音乐与佛教音乐。土司为了维持其世袭统治,逐渐认识到加地方文化建设的重要性,改变了官家自教自学的狭隘形式,他们把土司子弟集中起来,聘请有名望的汉族文人来设馆教学,全面接受汉文化熏陶。此时,土家族地区出现了许多外来戏曲,“傩戏”“人大戏”(咸丰南戏)、“川剧”等,艺人们不断吸收外地戏曲及其音乐的精华,并根据剧情增添了一些伴奏,在戏曲唱腔上开始形成一定的板腔雏形[32]87。特别的是,汉族音乐文化以佛道教音乐文化、巴蜀音乐文化、湖湘音乐文化为主流,大量流入土家族地区。

第三,土司音乐制度的实施对土家族传统音乐起到调和、整理和规范的作用。

明清时期的土家族音乐活动中,土司音乐的数量与规模已超大大过前朝时期,土司通过音乐制度完成了对土民的文化控制,土民的音乐生活也对土司的政治统治产生实质性的影响。

首先,土家族土司音乐的形成,除了得益于土司政治制度的实行,也得益于土家族传统祭祀仪式音乐、民间音乐的广泛运用。地方史料记载了古代土家族祭祀仪式的复杂性,而且表明了在土家族祭祀仪式中必须由梯玛主持,梯玛理所当然成了土家族传统文化的传承人。笔者认为,土司音乐制度承担了传承土家族传统音乐文化的任务,音乐制度提供了土家族文化变迁的延续方式。针对同一时期汉族实施的乐籍制度,音乐学家们曾指出:

正是在轮值轮训的制度下,中国传统音乐才会自上而下,自宫廷到地方官府,从军旅到寺庙有更多的相同、相通之处的。中国传统音乐之主脉上千年的历史时期是在乐籍制度下得以发展和延续的,轮值轮训的制度是传承一致性的可靠保障证。[33]19

可以看出,音乐制度成为传统音乐文化的主要传承方式,音乐表述形式是以再现远古先民社会生活画卷为目的,而制度起了决定性作用。土司音乐制度不依赖环境和人的意志,具有规范性和调和性,可以独立再现土家族社会生活。土司是音乐活动的主持人与组织者,传承人的地位非常明显。土家族土司在接受中央王朝分封以后,为了巩固自己的政治、文化统治,一方面实行民族统治、民族压迫政策,保留土家族一些传统的民俗习惯和宗教祭祀仪式,另一方面颁布音乐制度,遵循历史传统,主动向汉族人学习,加速“汉化”过程。

其次,从土司音乐制度的功能来看,这种带有强烈宗教意义的音乐制度对土家族社会区域政治稳定和传统音乐的继承产生了深远影响。土家族土司音乐制度中的宗教信仰,是一种传统、自然的社会控制方式,土司对宗教、民俗、民众的控制,直接体现为土民的祭祀仪式以及人们图腾的直接掌控。明清时期的土家族社会,人们按照土司音乐制度规定来开展各项音乐活动,既有制度化的宗教信仰,也有土民民间信仰成分,在这样的社会结构中,音乐制度与社会阶层产生了多元化的对应关系。土家族土司音乐具有很强的包容性,可以把土家族聚居区内不同的信仰成分纳入到自身的信仰体系之中,实现土司与土民在音乐资源利用上的互动和共享,并借此把土家族一些传统音乐文化进行调和、收编、整理与控制。正如学者们提出的“土司信仰体系增强了其对中央王朝的向心力。在土司现实世界与宗教世界的关联中,形成了个人命运、集体命运与国家命运有机关联的系统而宏大的中华意向和中华情节。”[34]50自土司音乐制度设立以来,经历了长时间的规范或强制作用,土家族土司音乐活动逐渐由对图腾崇拜、神灵崇拜和祖先崇拜的重视,转向对民俗民间音乐活动的密切关注。因此,这也正是土家族土司音乐在风格特征与土家族传统音乐区别的原因所在。

其三,土司音乐制度得以顺利实施,应该是土家族本民族内部凝聚力、文化向心力等需求所致。土司制度下的土家族音乐文化具有宗教性、民族性、乡土性、血缘性、政治性及历史叙述性,土司音乐、土家族传统音乐是个性与共性、特殊与一般的辩证关系,土司祭祀中大量以神灵崇拜为内容的摆手舞、毛古斯、铜铃舞、跳马舞,这正是人们为追求生存而祈求神灵降福的一种手段,也就是一种以幻化和象征为其形式的使用手段。其实,土家族土司音乐制度就是土家族人的一种宗教实践行为体系和观念体系,是土家族人相对成熟的自我意识。马克思曾说:“在野蛮时期的低级阶段,人的较高的特性就开始发展起来。想象力,这个十分强烈地促进人类发展的伟大天赋,这时候已经开始创造出了还不是用文字来记载的神话、传奇和传说的文学,并且给予了人类以强大的影响。”[35]5马克思把人类天赋与神话、传说的思维方式相提并论,就是因为二者在人类艺术发展史上起到的巨大作用。湘西永顺宣慰司所辖的田家洞长官司,管理地方近六百多年,土司为了世袭统治地位,在安抚土民的同时,还需要遵照朝廷指令,维持地方政治、文化秩序。在土司音乐制度中,除了保留土家族大部分音乐文化外,还积极吸取汉族音乐文化养分,在音乐制度中提倡“忠、孝、仁、义、信”,删除了“仇杀、血祀”等陋俗,把土家族古老的宗教祭祀仪式作为音乐演绎形式,调节了土民信仰崇拜之间的复杂关系。可见,土家族土司音乐制度在保护与传承土家族传统音乐文化方面起到了重要作用,土家族摆手舞、跳丧舞、毛古斯、跳马舞、铜铃舞、梯玛神歌等在土司的支持下得到继承和发展,土家族先民的傩祭、薅草锣鼓、打溜子等风俗得以保持。田家洞历代土司对本民族文化特别重视,他们修桥开路、拜祭土王,充实祖先创造的文明。在土司音乐制度中,我们发现土家族音乐文化是其内部凝聚力、文化向心力等需求所致。

综上,在土司音乐制度实施过程中,只要是土司组织的音乐活动,即便是小型的宗族祭祀仪式,人们所演述的音乐形式一定与土家族传统音乐有关。由此我们可以推断,土家族土司音乐制度的实施,是因为其同时具备了以下两个条件:一是土司与土民等各社会阶层对土家族传统音乐的认同;二是土司音乐制度相对比较宽松,土民们可以不受身份、自然环境和地域的限制;三是随着汉文化的渗透,土家族地区的音乐活动都因民俗时节与祭祀时间而设,因时而举,规定性增强。

明清时期流行的土司音乐制度在土家族地区相继延续二百八十多年,直到改土归流后废止。在整个过程中,土家族音乐得到了充分的发展与调适。期间,面对丰富多彩的土家族传统音乐种类和土司各级官员的新要求,土司音乐制度由对宗教祭祀仪式音乐的关注转向土民的音乐娱乐活动,为土家族音乐文化发展增添了新的文化养分。土家族土司在自己的领地内不仅加强对土民的政治控制和经济控制,更重要的是希望能够做到“文治教化”,能对土民实行文化控制,这恐怕是土司音乐制度实施的本质所在。笔者认为,在考释土家族土司音乐制度的同时,不应该孤立地去考察它,应当将其与土司政治经济、土家族社会发展历史、土家族传统文化等一并考虑。

[1]熊晓辉.土家族土司制度与土司音乐文化[J].南京艺术学院学报(音乐与表演),2013(2).

[2]彭福荣,李良品.石柱土司文化研究[M].重庆:重庆出版社,2009.

[3]永顺县志[M].清乾隆刻本.

[4]刘昫.旧唐书:刘禹锡传[M].清乾隆年间武英殿刻本.

[5]熊晓辉.土家族土司音乐源流考略[J].重庆三峡学院学报,2013(1).

[6]王承尧,罗午.土家族土司简史[M].北京:中央民族学院出版社,1991.

[7]常璩.华阳国志[M].成都:四川人民出版社,1985.

[8]王克芬.中国古代舞蹈史话[M].北京:人民音乐出版社,1980.

[9]王承尧,罗午,彭荣德.土家族土司史录[M].长沙:岳麓书社,1991.

[10]明史:官职志五[M].北京:中华书局,1974.

[11]王槐龄.补辑石柱厅志[M].清道光刻本.

[12]永顺府志:杂志[M].清雍正刻本.

[13]龙山县志:风俗[M].清光绪刻本.

[14]田世高.土家族音乐概论[M].北京:中央民族大学出版社,2002.

[15]永顺府志:土司[M].清乾隆刻本.

[16]咸丰县志:建置[M].清同治刻本.

[17]桑植县志:卷三[M].清乾隆刻本.

[18]黄胜.巴蛮记[M].长沙:岳麓书社,1930.

[19]永顺县志:风俗志[M].清乾隆刻本.

[20]龙山县志[M].清同治刻本.

[21]永顺县志:风土志[M].清乾隆刻本.

[22]永顺县志[M].清光绪刻本.

[23]古丈厅志:民族下[M].清光绪刻本.

[24]段超.土家族文化史[M].北京:民族出版社,2000.

[25]李良品.土司制度终结的三个标志[J].吉首大学学报·社会科学版,2016(5).

[26]陈东.湘西土家族摆手歌溯源[J].吉首大学学报(社会科学版),2009(5).

[27]龙山县志[M].清嘉庆刻本.

[28]永顺县志:卷六[M].清乾隆刻本.

[29]辰州府志:风俗[M].清乾隆刻本.

[30]永顺府志:土司[M].清乾隆刻本

[31]彭继宽,姚纪彭.土家族文学史[M].长沙:湖南文艺出版社,1989.

[32]熊晓辉.清代改土归流时期汉文化对土家族音乐活动的影响[J].音乐探索,2011(6).

[33]项阳.轮值轮训制—中国传统音乐主脉传承之所在[J].中国音乐学,2001(2).

[34]何光沪.关于宗教对话的理论思考[J].浙江学刊,2006(4).

[35]马克思恩格斯论艺术[M].曹葆华,译.北京:人民文学出版社,1963.

Textual Research on Chieftain Musical System of Tujia Nationality During Ming and Qing Dynasties

XIONG Xiao-hui

(School ofArts,Hunan University ofScience and Technology,Xiangtan,Hunan 411201)

As a kind of national cultural policy in Tujia area,the chieftain musical system of Tujia nationality was a measure of cultural management.Compared to the previous dynasties,the musical system is more complete in Ming and Qing dynasties,with different formsof witchcraft and divination music,tribe battle music,hazard-distinction music,and music for sacrifice to nature and gods,which formed a set of musical system with religious,folk and military ceremonies.Political system and economic development have great influence on the formation of chieftain musical system of Tujia Nationality.Analyzing from the development of Tujia nationality,all kinds of musical system showed the influence of politics,religion and economy.

Ming and Qing dynasties;Tujia nationality;Chieftain;musical system;reform from Chieftain system to Bureaucratssystem

J607

A

1674-831X(2017)02-0001-12

[责任编辑:葛春蕃]

2017-02-23

国家社会科学基金项目“明代土司政治文化研究”(10MBZ011);教育部人文社会科学规划基金项目“明清时期土家族土司音乐文化研究”(12YJA760075)

熊晓辉(1967-),男,湖南凤凰人,湖南科技大学艺术学院教授,副院长,博士研究生导师,主要从事中国传统音乐,音乐人类学与民族文化研究。