从大众传媒到社交媒体:美国借助现代传媒开展健康促进的发展动向与启示

李有强

LI You-qiang

从大众传媒到社交媒体:美国借助现代传媒开展健康促进的发展动向与启示

李有强

LI You-qiang

1 前言

2015年10月,党的十八届五中全会将“健康中国”上升为国家战略。2016年10月,中共中央、国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》提出:到2020年,“健康素养水平持续提高,……主要健康指标居于中高收入国家前列”;到2030年,“人民身体素质明显增强,人均预期寿命达到79.0岁,人均健康预期寿命显著提高”。为了实现这一既定战略目标,实现“健康中国”的美好愿景,不仅需要开发和应用科学的健康促进项目,还需要最大程度发挥传播学的力量,借助现代传媒开展健康教育,增强国民的健康素养,提高国民从事健康生活方式的行动力。为此,《“健康中国2030”规划纲要》要求:“各级各类媒体加大健康科学知识宣传力度,积极建设和规范各类广播电视等健康栏目,利用新媒体拓展健康教育。”[6]2016年11月,在上海召开的第九届全球健康促进大会发表的《2030可持续发展中的健康促进上海宣言》也郑重承诺,要“充分利用社会创新和交互式技术”“通过发挥数字技术的潜力,增强公民对自身健康及健康决定因素的控制”[21]。

美国是世界上最早开展现代健康传播理论和实践研究的国家,已衍生出偏重于以媒介和大众传播为主要手段进行健康知识传播的“健康促进”和以人际传播为主要手段侧重医患沟通的“健康服务”两大分支领域[18]。当前,借助大众传媒开展健康促进研究仍然是“以美国为主导、欧美为主体,世界主要国家和地区的此类研究或多或少地受到了来自美国的影响”[12]。作为第三次科技革命的引领者,美国在享受技术革命所带来的发展成果的同时,更早地面临现代生活方式给国民健康所带来的冲击,更早地尝试运用现代传媒手段来应对健康危机。因此,在采用大众传播以及社交媒体等现代传播技术手段促进健康方面,美国积累了更多的宝贵经验。梳理美国健康传播的相关理论和研究方法,总结其健康传播与健康促进相互融合的发展过程和相关经验,能够为我国健康促进和健康传播的理论研究与实践应用提供借鉴,有助于“健康中国”战略更好、更快地实现。

2 美国借助大众传媒开展健康促进的发展动向

2.1 美国借助大众传媒开展健康促进的理论模型与早期实践

利用大众传媒(Mass Media)传播健康知识,对民众的行为习惯和生活方式进行干预,进而实现健康促进,是美国公共健康领域常用的一种方法。18世纪初,牧师Cotton Mather在推广“天花疫苗接种”方案时,便使用小册子的形式向人们生动展示不接种天花疫苗的可怕后果[55]。19世纪初,William Alcott医生在发起“健康饮食计划”时,也已经尝试综合运用杂志、图书和小册子等大众传媒手段,向人们展示健康饮食的诸多益处[52]。20世纪中叶以来,美国学术界开始对健康传播展开了更加科学的理论和实践研究[18],并于1975年成立了隶属于国际传播学会(International Communication Association)的健康传播学分会(Division of Health Communication)[8]。Everett Rogers[26]和Seth Noar[51]等人曾将这期间基于大众传媒的健康促进总结为4个发展阶段:1)20世纪40~50年代的基本无效阶段(Era of Minimal Effects),当时许多依托大众传媒开展的健康促进干预方案相继失败,学术研究的热点集中于寻找失败的原因;2)20世纪60~70年代的初见成效阶段(Campaigns can Succeed Era),经过不断尝试,这一时期开始出现了一些对公共健康具有积极干预效果的大众传媒方案,学术研究的热点集中于寻找有效方案的必备原则,其中,最为著名的是1971年斯坦福三城心脏病预防方案(Stanford 3-City Heart Disease Prevention Program),项目实施过程中,心脏病学家和传播学者密切合作,运用大众传媒成功劝导人们养成健康生活方式,提高身体活动量、戒烟、调整饮食结构,从而降低了心脏病的发病率;3)20世纪80~90年代的中度效应阶段(Moderate Effects Era),随着更多的有效干预方案的出现,利用大众传媒对健康促进能够产生中等效度已经成为共识,当时学术研究热点转为大众传媒发挥积极作用的机制探索方面;4)21世纪以来的条件效应阶段(Conditional Effects Era),随着基于大众传媒健康促进方案的日益普及,学术研究集中于系统考察大众传媒如何在具体条件下发挥其最佳效果的实践探索层面。

与传统面对面进行的健康干预方案相比,利用大众传媒进行健康促进可以打破地理界限,节约交通和时间成本,提高健康信息的影响范围和辐射面。鉴于这些优势,在美国的健康促进领域,大众传媒一直是制定和推广健康促进方案的重要选择。对于大众传播与健康促进关系结构这一问题,由于对健康促进模型存在不同的理解,美国学术界对大众传媒发挥作用的机理认识也不尽相同。目前较为流行的理论模型为1991年美国学者Beattie[25]所提出的健康促进模型(图1)。

图1 健康促进理论模型[25]Figure1. Theoretical Model of Health Promotion

该模型认为,健康促进主要有“干预方式”和“干预焦点”两个干预维度。从干预方式上看,有权威型和协商型两种不同导向;从干预焦点上,有个人和集体两种不同导向。虽然Beattie将大众传媒方案主要划入个人/权威框域,但美国健康传播的理论与实践研究表明,在集体/权威、集体/协商这两个框域的立法、政策制定与应用、组织发展、技能培训与共享等方面,大众传媒同样具有广泛的应用前景。基于对该理论模型的深入认识和理解,美国借助大众传媒开展健康促进主要发展出3个着力方向[56]:1)个人层面,主张通过改变个人观念和行为来促进公共健康;2)社会层面,主张通过传播学的创新推广(diffusion of innovation)来改变社会规范(social norms),营造有助于健康促进的社会文化环境,从而促进公共健康;3)公共政策层面,主张通过媒体倡导影响关键少数的决策制定来促进公共健康。在美国健康传播领域运用大众传媒进行健康促进的早期方案设计中,个人层面常被作为重要的着手点。以运用大众传媒来促进身体活动为例,早期的干预方案主要依托报纸、电视、广播和公告栏等媒体渠道,不区分特定人群地进行信息推送,旨在提高民众有关身体活动益处的知识和意识,影响人们对身体活动的态度和信念,从而提高身体活动水平。健康促进项目开发人员理想化地认为,按照这一框架设计(图2)的身体活动干预方案如果能够改变个人的行为,便能够取得既关乎切身又关乎社会的双重效果:从直接的切身效果而言,这样的干预方案可以改变人们对身体活动的认知态度,切实提高人们的身体活动水平;从长期的社会效果而言,这样的干预方案还能够降低慢性病的发病率和死亡率,减轻社会负担。

图2 基于大众传媒的身体活动干预方案框架设计[29]Figure2. Design of Interventional Program Framework of Physical Activity Based on Mass Media

2.2 美国借助大众传媒开展健康促进所面临的挑战

尽管有大量的研究表明,大众传媒对健康促进有一定积极作用,但其作用效果却并没有如同人们预期的那么显著[23]。一项对1974—1997年基于大众传媒健康促进方案的元分析表明,使用大众传媒进行健康干预的平均效果量仅为r=0.09,按百分比来说,大众传媒最多只能让8%的目标人群朝着既定行为方向发展,如果将那些依靠法律强制执行力而获得成效的方案去掉,其平均效果量甚至会低于r=0.05;大众传媒对不同行为方式的干预效果也不尽相同,与禁止某些不健康的行为相比,大众传媒在促使人们采用新的健康行为方面更为有效[41]。鉴于此,美国医学研究院(Institute of Medicine)在2002年特别指出:要改善千百万美国人的健康状况,迫切需要科学总结那些能够对美国人基本生活方式和行为习惯产生积极影响的大众传播策略[59]。

美国利用大众传媒对公共健康施加积极影响,通常有两种方式:一是增加相关主题信息的数量,使目标群体最大程度地置身于这样的信息环境中;二是增加信息量的同时,将某一特定主题界定为危害公共健康的重要问题,使之凸显强化出来[54]。两种方案往往同时运用,从而使大众媒介传播在信息数量和信息质量方面都对公共健康产生积极影响。但大众传媒中所传播的内容十分广泛,健康知识必须与其他信息相互竞争,才能获得受众的关注。尤其在当下这一信息爆炸的时代,利用大众传媒进行健康干预的长期效果并不好,人们对于健康行为的持续程度会随着时间变化逐渐降低[59]。研究表明,理论模型可以很好地指导健康促进方案的设计,但现有的通过大众传媒进行健康促进的研究项目中,只有不足1/3的干预项目指出了他们所援引的理论模型[54]。此外,利用大众传媒进行健康促进,不是简单直接的信息传播,而是考虑到复杂信息环境下各种限制和条件的信息控制。在信息时代,仅仅将人们暴露在信息环境中还不够,因为信息和人之间的联系比较微弱,利用信息暴露来干预人们的行为时,还必须考虑到人的心理因素,如信息的辨识、回忆和认知能力。

要更好地发挥大众传媒在健康促进方面的作用,需厘清大众传媒这一单一因素会在当前健康促进工作中发挥多大的作用。作为专业性的医疗咨询机构,美国社区预防服务工作组(Community Preventive Services Task Force)会在美国卫生与人类服务部(Department of Health and Human Services)的支持下,组织疾病控制与预防中心和相关领域的专家,定期编写和发布“社区指南”(Community Guide),推荐具有实证基础且效果显著的社区健康行为干预方案,通报那些缺乏实证支撑的干预方案并指出进一步研究的必要性。美国社区预防服务工作组在2002年和2012年所做的两份综述研究表明,1980—2011年间,没有研究证据显示大众传媒这一单一因素能够对身体活动水平产生显著而稳定的影响[29,44]。美国社区预防服务工作组建议,在没有确凿支撑证据的情况下,不应该将大众传媒作为单一干预手段,而应将其嵌入到综合性的社区干预方案中,通过提高人们对身体活动的认知和态度,营造有利于健康的高质量支持性社区环境来促进健康行为[22]。不过,也有一些研究[39]对基于大众传媒的健康促进报有相当积极的态度,他们认为,虽然大众传媒对人们行为模式只能产生中低效度的影响,但因为大众传媒的广泛触及性,其对公共健康方面的深远影响仍然是可以预期的。

2.3 美国借助大众传媒开展健康促进的挑战应对策略

针对借助大众传媒开展健康促进所面临的挑战和问题,2006年,Seth Noar[51]在前人理论研究和近10年文献综述的基础上,提出了基于大众传媒健康促进的“有效方案设计原则”:采用形成性研究(conduct formative research);结合相关理论(use theory);细化特定人群(segment audience);进行信息设计(message design approach);改进渠道投放策略(strategically position campaign messages);注重过程和结果评价(conduct process evaluation and outcome evaluation)。后续相关研究表明,尽可能多地采用Seth Noar“有效方案设计原则”的干预方案更有可能取得积极的干预效果[46]。

为了充分发挥个人、社会和公共政策等多种影响因素的综合作用,防止出现仅依靠大众传媒的非显著干预效果,从方案设计上,当前,美国基于大众传媒的健康促进已经发展出3种不同的着力方向[67]:社会营销(social marketing)、公共关系(public relation)和媒体倡导(media advocacy)。社会营销导向的健康促进方案,综合考虑市场规律和社会心理,以商业手段将具有社会公益属性的观点、行为和信念营销给特定人群[64];公共关系导向的健康促进方案,致力于提高健康促进组织进行危机公关的能力,通过在健康促进组织和特定公众之间建立起的信赖关系来实现健康信息的有效传播[62];媒体倡导导向的健康促进方案,关注那些让人们产生不健康行为的政治、经济和社会等环境因素,运用媒体的力量向那些关键决策者施加压力,从而催生出能够对健康促进带来积极影响的政策动议[63]。以倡导低脂饮食为例,社会营销导向的大众传媒,关注的是如何组织和设计信息来改变人们的饮食行为;公共关系导向的大众传媒,关注的是组织本身的公开化和曝光率,希望首先将自己塑造为可以信赖的组织;而媒体倡导导向的大众传媒,最关心的是如何影响那些能够做出关键决策的少数人,使他们改变政策,从而改变周围的营养环境。这3种不同导向在方法上虽然也具有一定的相似性,都可以结合社区组织、同盟发展、形成性研究和高规格社区活动等,从而让健康促进方案比单独运用大众传媒产生更大的影响力,但三者在发力源、聚焦点和影响人群上存在着明显的差别(表1)。因此,在经费预算有限和人力资源紧张而不能三者兼顾的情况下,运用大众传媒来进行健康促进应该充分考量3种导向的不同特点来选择和确定方案的着力点。

表1 基于大众传媒健康促进的3种导向特点比较[67]Table1 Comparison of the Fundamental Characteristics of Three Mass Media Orientations

从18世纪初大众传媒与健康促进的初次结合,经过300余年的发展,健康传播所面临的技术和人文环境早已今非昔比。在当前社会经济发展环境中,只要能够结合大众传媒的技术优势,周密考量受众心理,在未来一段时间内,满足以下条件的基于大众传媒的健康促进方案仍然会有一定的作为[54]:1)营造信息环境方面,控制特定环境的信息数量,提高受众的信息曝光率,或是通过付费广告的方式在大众传媒中进行推广宣传健康知识,或是利用电视、广播和报纸所捐赠的免费公益广告(public service advertisements)进行健康信息发布;2)创意推广宣传方面,借鉴框架效应理论(Framing Effect),根据不同人群特点和行为改变预期,有针对性地以正向框架信息(Gain-Framed Message)或负向框架信息(Loss-Framed Message)来进行推广宣传,应用恐惧诉求(Fear Appeal)进行信息编撰时,注意结合相应的行为指导建议,提高干预方案的实际应用效果;3)社区支持环境方面,在进行信息宣传推广时,更要注意营造能够让受众产生积极行为改变的支持性社区环境(Supportive Environment),调动整个社区的力量,提高社区领袖、社区组织和志愿者的参与性,改变原有行为方式的认知环境,从而显著提高干预方案的长期效果;4)科学理论基础方面,依据行为改变领域的社会认知理论(Social Cognitive Theory)、跨理论模型(Transtheoretical Model)、计划行为理论(Theory of Planned Behavior)和健康信念模型(Health Belief Model)等理论,针对影响人们行为认知和行为改变的变量因素设计干预方案,结合传播学领域的议程设置理论(Agenda Setting Theory)、知沟理论(Knowledge Gap Theory)和例证理论(Exemplif i cation Theory)等设计信息传播方式;5)过程评价分析方面,对受众的信息暴露度进行过程性考察时,焦点不要放在信息被反复播放的时间长度上,而应放到个体心理知觉层面,通过信息区分度(Message Discrimination)、注意力(Attention)、回忆(Recall)和识别(Recognition)来评估受众在特定信息环境中的有效浸染时间。

3 美国借助社交媒体开展健康促进的发展动向

3.1 美国借助社交媒体开展健康促进的理论基础

受制于信息技术发展水平,很长一段时期,美国的健康促进方案多利用传统的大众传媒以自上而下的单向信息传播方式进行,信息内容的语言呈现形式也多是基于学术权威的宣教口吻。有研究指出:在这类项目的推行过程中,有相当一部分人正是因为厌烦这种缺乏参与感的传播方式而对健康促进方案失去了兴趣[42]。健康促进方案想要获得更大的成功,必须在信息传播者和信息接收者之间建立起良性的合作与互动关系[58]。长期追踪研究还发现,人们对待健康的态度、价值观和信念是“社会互动”(Social Interaction)的产物,“社会支持”(Social Support)对健康促进工作来说十分关键,如果在一个人的社交圈子中,癌症筛查已是广为接受的行为,那么,这个人就更有可能听从呼吁去进行筛查[31]。因此,在利用信息传播手段制定健康促进方案,力争避免以往大众传媒健康促进方案的各种问题时,社会支持便成为一个需要被着重考虑和充分应对的因素。

社会支持理论于1974年由Cassel[33]和Caplan[32]提出,他们最早辨别出社会支持在人们应对危机和逆境时的重要作用。1976年,Cobb[35]进一步提出,社会支持具有压力缓冲的属性,通过影响人们的免疫和心理防御系统发挥作用。社会支持理论产生不久,便很快应用到健康促进研究中,以工具支持、信息支持、情感支持和评价支持4种主要形式呈现[27]。人们不仅在社会关系上联系在一起,同样,人们的健康状况也彼此相连[40]。个人行为会受到其所属社交网络(Social Network)中其他人的行为影响,不健康的行为会在社交网络上得到扩散。一项对12 067人的庞大社交网络长达32年(1971—2003)的研究表明,社交联系的紧密程度会比地理上的距离更容易影响一个人的行为方式,如果你有一个朋友变得肥胖,那么,你变成胖子的几率会增加57%,你的一个兄弟姐妹变得肥胖会将你的肥胖几率提高40%,你的配偶变得肥胖也会将你的肥胖几率提高37%[50]。不过,社交网络在发挥负面影响的同时,也是健康行为促进的绝佳工具。研究发现,社交网络可以通过促进社会一体化和提供社会支持来促进人们的健康行为[36],有较强亲友社交支持的戒烟、戒酒和减肥项目,明显比那些没有社交支持的项目更容易成功[47,48,68]。1979年,Berkman和Syme[28]对加利福尼亚地区的流行病学进行调查时发现,具有较低社会支持的人比具有较高社会支持的人有高达2~4.5倍的死亡率,即便考虑到吸烟、饮酒、身体活动和预防性健康护理等生活方式因素,这一结论仍然有效。此后,随着更多的健康促进与社会支持相关性研究的开展[37],社会支持有助于人们学习新技能,养成健康行为习惯,养成积极生活方式[66],已成为不争的事实。

3.2 美国借助社交媒体开展健康促进的现状与挑战

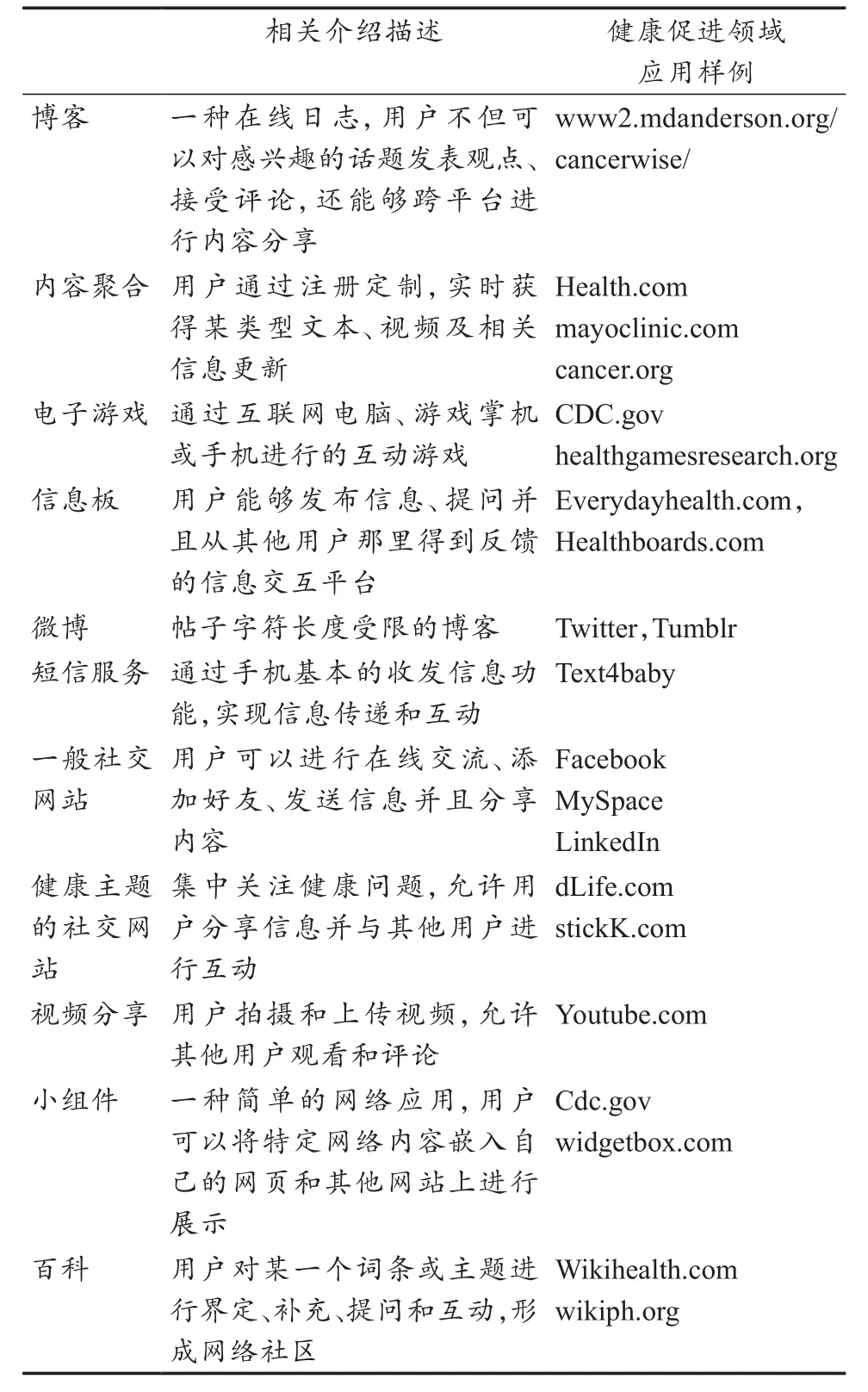

21世纪初,随着Flickr、Craigslist、Linkedin等网站的出现,互联网的组织架构开始由以信息为核心转向为以用户为核心,互联网用户由被动的信息浏览者变成了主动的内容生成者。这一转变宣告“以blog、tag、SNS、RSS、wiki等应用为核心,依据六度分割、XML、AJAX等新理论和技术实现的互联网”Web 2.0时代的到来[10]。作为“与互联网有关的一系列技术发展到一定阶段,应用的门槛逐步降低,技术与需求得以方便地结合,从而产生的一次大规模的应用普及”,Web 2.0 的出现深刻影响着经济、文化、思想理念和社会生活等各方面[13]。正是在这次技术转型过程中,社交媒体应运而生。“社交媒体是建立在互联网技术,特别是Web 2.0的基础之上的互动社区,它最大的特点是赋予每个人创造并传播内容的能力,它是用来进行社会互动的媒体,是一种通过无处不在的交流工具进行社会交往的方式。”[1]作为一个新兴的技术平台,社交媒体可以形成社交圈子,促进人际交流,并共享目标与信息。在社交媒体的帮助下,人们会获得更高的社会支持,而这种社会支持恰是健康促进的重要决定力量[65]。社交媒体具有无可替代的广泛触及性,突出强调受众的参与性、内容的生成性和目标人群间的社会支持性,解决了以往基于大众传媒进行健康促进所带来的社会支持不足的问题[60]。因此,其产生不久后,便很快被陆续应用到健康促进领域(表2)。

据估算,在2010年约有1/3的美国人会利用社交媒体来获得健康资讯,而在2011年有约3/5的美国州健康部门会使用一个以上的社交媒体来开展健康促进项目[49]。相关研究也表明,具有互动性质的Web 2.0和社交媒体是一个十分经济合算的健康促进手段[34],借用这一技术手段,尤其能够为那些以往较少人关注的特殊人群带来有针对性的帮助,在这些人群和健康信息资源之间建立起紧密联系[38]。社交媒体会给病人提供更好的社会支持(包括信息支持和情感支持),从而有助于他们在健康医疗方面更好地做出决策。对于性健康和戒毒等涉及到隐私的健康相关问题,社交媒体优势尤为明显,人们更愿意进行在线讨论,不愿意面对面与医生交流[30]。与大众传媒相比,社交媒体在健康促进方面的干预效果更为明显。2015年,美国东北大学的一项研究发现[43]:在促进体育活动方面,基于社交媒体人际互动的方案要比基于网络定向推送影音和文字信息的方案具有更好的长期效果。在该实验设计中,217名研究生被随机分为3个小组,对照组只能通过网络进行选课和记录学习效果,影音推送组在对照组功能之外辅以体育活动影音资料定时推送功能,社交媒体组则在对照组功能之外辅以允许同学之间进行点赞、评论的人际互动功能。经过13周的教学实施,在实验前半段,影音推送组和社交媒体组均比对照组有更加积极的选课出勤率,影音推送组和社交媒体组之间的差异并不明显;然而,在实验后半段,社交媒体组成员在选课出勤率上则展现了比其他两个小组更为显著的效果。

表2 美国社交媒体工具、相关介绍描述及其在健康促进领域的应用样例[45]Table2 Social Media Tools for Health Promotion and Education in United States

目前,美国应用社交媒体进行健康促进的研究有两个突出的问题:1)缺乏有效的理论模型;2)研究结果多缺乏统计学意义的显著性。在理论模型方面,有许多关于如何设计健康促进项目的理论模型,也有许多关于信息技术传播开发的理论模型,但将两者结合起来构建一体化的理论模型的尝试则比较有限[57]。在结果的显著性方面,目前虽然国外有很多应用社交媒体进行健康促进的干预方案,也报告了很多最新的研究成果,但干预效果常缺乏统计学上的显著性。有研究者指出,目前这类研究之所以缺乏令人信服的证据,主要是由于[24]:1)评估社交媒体对行为改变影响的随机对照实验数量不够多;2)外部效度不高,很难准确说明社交媒体对干预效果的直接作用有多少;3)没有认识到行为干预理论对社交媒体干预方案的重要指导作用;4)注重总结性评价和结果性评价,缺乏形成性评价和过程性评价。

3.3 美国借助社交媒体开展健康促进的挑战应对策略

社交媒体在健康促进领域不甚理想的研究现实并没有让社交媒体拥趸望而却步,相反,他们开始转变思路,提出重新评估和认识社交媒体在健康促进项目中的作用目的。在此呼吁下,学术界开始认识到,社交媒体与健康促进之间可能并不存在直接的因果关系,它仅是健康促进的一个辅助手段。2010年6月,为了帮助更多健康促进人员有效使用社交媒体,美国疾病控制与预防中心(Centers for Disease Control and Prevention)下设的电子媒体分部(Electronic Media Branch)发布了“健康传播人员社交媒体工具指南”(The Health Communicator’s Social Media Toolkit),其中首先便澄清了社交媒体在健康促进中的5大作用目的[61]:1)与目标人群开展前期交流,进行健康促进项目开发的前期市场调研;2)在目标人群中建立和推广健康促进项目品牌;3)向目标人群传播重要健康资讯;4)扩大健康信息的普及覆盖度,纳入更广泛、更多元的人群;5)促进公众参与,与目标人群建立合作伙伴关系。

在对社交媒体的作用目的有了清晰的认识后,衡量社交媒体在健康促进方面的作用效果时,便不能依靠行为改变作为指标,因为社交媒体和行为改变结果之间并非简单对应。有鉴于此,有学者提出,应该结合社交媒体本身的特点,采用关键绩效评估指标(Key Performance Indicator)来对社交媒体进行过程性评估(表3)。这其中,态度(Insight)指的是针对社交媒体用户反馈,对其进行基于自然语言学的情感分析(sentiment analysis)和意见抽取(opinion mining),衡量人们对特定主题的观点和态度;覆盖度(Exposure)衡量的是社交媒体内容被观看的印象和观看的次数;触及度(Reach)衡量的是与特定社交媒体进行接触联系的人数;参与度(Engagement)指的则是社交媒体与行动之间的关联度,低度参与衡量人们仅仅认同或喜欢社交媒体内容的程度,中度参与衡量人们制造、分享内容并对他人产生影响的程度,高度参与衡量人们实际参与线下活动的程度。结合这一关键绩效评估体系,制定健康促进方案并对其进行追踪评估:1)要确定该健康促进方案中的运用社交媒体的目的所在,在项目运行的整个过程中,要持续追踪是否社交媒体内容和应用在设计和信息传播上始终与原定目的保持一致;2)要结合原定目的确定关键绩效指标,比如,某组织想要利用社交媒体打造提高女性宫颈癌筛查意识的健康促进品牌项目,那么,便应该将触及度和参与度作为关键绩效指标;3)根据关键绩效指标,选定相应的评价标准;4)通过评价结果找出促进或阻碍社交媒体应用的影响因素。

虽然社交媒体被普遍视为是一种具有促进健康和改变行为潜能的传媒手段,社交媒体与健康促进的相互融合仍然是机遇和挑战并存的[45]。首先,社交媒体的廉价性和广泛触及性,会使它在很短的时间内变得信息过载,今天还很新奇的社交媒体应用明天可能就会让用户们失去兴趣,如何长时间维系用户们的注意力便颇具挑战。虽然研究表明,在线游戏项目更受网络用户偏爱,提供卡券和现金奖励的项目会吸引更多用户更长时间的注意力,但这种通过激发外在动机来改变行为的方式并不符合健康促进者的初衷。其次,有效地定向和应用社交媒体需要科学的评估方式,以正确判定社交互动和行为改变方面所发生的改变,不过,目前追踪和评估社交媒体应用效果的评价标准开发工作仍处于初期阶段,学术研究还不能对用户的参与度做出精准判断,无法完全区分用户的顺便观看和深度参与,也不能完全理解用户行为改变与社交媒体应用之间的具体关联。最后,将社交媒体作为健康促进的工具,还需要做更多的绩效评估,不但需要找出社交媒体能够为谁、带来什么样的和多大幅度的健康益处,还需要考量取得这些益处需要付出多少成本代价。

表3 运用社交媒体进行健康促进的关键绩效评估体系[49]Table3 Key Performance Indicators and Metrics Related to Social Media Use in Health Promotion

4 美国借助现代传媒开展健康促进经验对我国的启示

我国借助现代传媒开展健康促进的实践,几乎与现代报刊同时产生。19世纪末20世纪初,伴随现代医学知识的引入,健康知识便开始借助传教士所办报刊、医学团体所办报刊、医学院校所办报刊以及综合报纸副刊进行传播[9,19]。新中国成立后,借助现代传媒开展健康促进主要集中在除四害、改水改厕等环境卫生领域,1952年的“公共卫生运动”是这期间的典型代表。虽然“公共卫生运动”传播实践中综合运用了标语、手册、报纸和广播等现代传媒手段,但其政治化的群众运动属性使其一定程度上背离了传播学本身的规律。改革开放以来,随着政治经济的发展,我国的健康传播开始由改善环境卫生转向应对突发性公共卫生事件,预防慢性疾病和提高身体活动量等方面[11]。特别是2003年“非典”公共卫生事件以来,“我国大众媒体在公共健康领域的传播意识、理念有了一定的转变,传播手段和水平也都有了提升”[7]。这期间,随着诸多报纸、电视健康栏目的开办,大众传媒逐渐成为健康传播的主要平台,这方面以“人民日报社2006 年创办子报《生命时报》、北京卫视2009 年创办《养生堂》栏目、中央电视台2006 年将《健康之路》改版”[20]等为代表。不过,与美国借助现代传媒开展健康促进的探索实践相比较,我国的健康传播在以下几个方面仍然存在较大的差距和提升空间。

4.1 提高传播学的介入程度

限于学科起源、研究方法、缺少跨学科合作等原因,我国借助现代传媒开展健康促进工作的主要参与力量多为“医学和卫生专业的人员,传播学者缺席情况相对明显”[4]。在研究方案的设计和实施上,主要围绕健康促进领域的行为控制理论来进行,缺乏对信息本身和传播手段的科学认知。有研究统计,自20世纪70年代起,美国便开始从大众传播与人际传播的角度,研究健康传播技巧和手段等相关重要问题。“而1999年以来,我国健康传播研究中,以医学为学科视角的研究占77.1%,以新闻传播学为学科视角的研究占22.9%。”[16]在社交媒体蓬勃崛起的态势下,不仅是信息内容本身和传播者叙述逻辑,传播者的表情、口气和姿态也变得越来越重要,有时甚至起决定性作用。当前,要想充分发挥现代传媒在健康促进方面的积极作用,便需要最大程度地借助传播学的力量,加大专业学习和培训力度,提高健康促进从业人员的传播学知识和素养,“由单向宣传、自上而下的卫生教育发展为双向交互、平等对话的健康传播”[5]。健康传播的表达方式,也应该“相应地由信息的灌输教化转换为开放、灵活的人格化协商和交互,通过综合运用引用、隐喻、对照、视觉化等强有力的表现手段来实现传播效果,为健康传播的进步升级植入新鲜的元素和架构”[15]。不能再简单依靠传单、标语和告示栏等方式来传播健康知识,而应该充分发挥社会规范对健康行为的影响,考虑我国社会文化环境和新时期信息传播的发展特点,探索大众传媒、社交媒体、人际传播和社区传播在健康促进领域的综合作用机制,进一步细化健康信息传播的议题设置,开发出符合现代传播规律的中国式健康促进方案。

4.2 综合运用大众传媒与社交媒体

Web 2.0时代,人际互动、去中心化与内容生成正成为互联网新的主要特征。随着现代传播技术的不断更新,我国现代传媒业已进入全新的发展阶段。依托传统技术手段的大众传媒,其阅读量和影响力都在下降,中国传媒产业发展报告(2016)统计数据显示:电视媒体形势不容乐观,电视广告投放量首次下滑;2015年传统报业的“断崖式”下跌仍在持续,全国各类报纸的零售总量与2014年相比下滑了41.14%[3]。与此同时,依托Web 2.0技术的社交媒体正在吸引着越来越多的受众。截至2016年12月,中国网民规模已达7.31亿人,相当于欧洲人口总量,互联网普及率达到53.2%,手机网民规模达6.95亿人[17]。面对舆论空间与媒体格局的此番变化趋势,依托现代传媒的健康促进也应该借鉴美国经验进行相应的升级,载体平台由报纸、电视等大众传媒向互联网拓展,传播方式朝着能够进行内容生成和互动的社交媒体方向发展,开创综合运用大众传媒和社交媒体的“健康2.0”全新格局。在主要依托大众传媒开展健康促进时,有必要借鉴Seth Noar[51]所提出的“有效方案设计原则”,对目标人群和影响过程做出科学细致的研判:在方案设计方面,要结合传播学和行为控制方面的科学理论,对受众需求进行充分调研;在信息传播方面,要进一步细化目标人群,进行个性化干预,提高信息设计和渠道投放方面的针对性;在项目的评估方面,应注重过程和结果评价。尚没有研究证据显示,大众传媒这一单一因素能够对身体活动水平产生显著而稳定的影响,在开发健康促进项目时,应尽量避免将大众传媒作为单一干预手段,而应将其与社会支持因素相结合。一方面,可以结合社区环境下的社会支持,将其嵌入到综合性的社区干预方案中,通过提高人们对身体活动的认知和态度,营造有利于健康的高质量支持性社区环境来促进健康行为;另一方面,也可以结合互联网虚拟空间的社会支持,采用综合运用大众传媒和社交媒体的混合干预方案,在干预前期,依靠影音等大众传媒的宣传影响,提高健康知识的影响力和辐射面,在干预后期,则主要依靠社交媒体的人际互动,确保行为改变的长期性。

4.3 改善健康传播的信息环境

美国健康传播经验表明,在当前信息爆炸的时代,周围不断变化的信息环境会影响目标人群的关注度,人们健康行为的持续程度会随着时间变化逐渐降低[59]。因此,利用现代传媒开展健康促进,必须要考虑信息环境的影响,信息环境是否安全,信息内容形式是否具有吸引力,信息传播手段运用是否合理,信息发布是否能够得到有效管控,都应该成为确保信息传播效果的重要着力点。从信息安全的角度来说,只有切实保护用户隐私的健康传播项目,才能赢得人们更多的信任和更积极的参与,从而营造出互动充分的社会支持环境,监管部门应该进一步净化信息环境,加大信息安全违法事件惩罚力度。从信息内容形式而言,缺少创意和新颖程度不高的信息内容往往不易引起人们的关注,信息设计方应该加强信息内容和形式的开发力度,借鉴信息编撰的框架效应理论,增强健康信息的设计感和创新程度,减少健康信息同质化和简单化程度。从信息传播手段角度而言,信息投送方应该科学分析不同人群的健康信息获得方式,有针对性地拓宽健康信息投放渠道,发挥传统传媒和新媒体的各自传播优势,综合运用动漫、影音和娱乐节目等传播方式,通过借鉴信息传播长尾理论大力满足小众人群的个性化健康信息需求。从信息发布角度而言,各级政府职能部门应该提高健康公共服务意识,加强健康信息的审核和监管力度,在医疗、疾控、体育和传媒等健康促进相关部门间建立起健康信息共享与权威发布的联动机制,以政府为主导整合协调健康传播的重心与目的,积极管控健康信息传播中的信源、信道和信宿,主动掌握健康信息传播的话语权,提高突发性公共卫生事件的危机应对能力。

4.4 注重持久的行为改变

我国借助现代传媒进行健康促进还处于初级阶段,“重视的是对健康知识的传播,目标主要是提高某一健康知识的‘知晓率’,针对改变行为的干预活动还不够深入和扎实”[2]。作为健康传播关键评估指标的健康素养调查结果也显示,我国居民在将健康知识转化为长期性的行为改变方面相对较差。2015年8~12月国家卫计委第5次全国城乡居民健康素养调查报告显示,2015年我国居民健康素养水平为10.25%,其中,基本知识和理念素养为20.60%,健康生活方式与行为素养为10.36%,基本技能素养为13.94%[14]。为了将健康传播转化为切实的行为改变并使行为改变的效果更为持久,在立法和政策制定方面能够获得支持尤其关键。美国健康传播经验表明,那些能够影响公共政策制定的干预方案,会对人们行为改变产生更为显著而持久的影响。而我国目前的情况是,“对于微观个人、人际层级的关注远远高于宏观社区、社会层级”“对社会机构、社区、公共政策层级的关注不足,对政府公共卫生事业和危机防控管理的研究少之又少”[16]。鉴于此,在借助现代传媒开展健康促进时,不但应该努力开发能够激发目标人群身体行为变化的干预方案,将能够评估线下活动水平的高度参与(High Engagement)作为健康传播项目评价的关键绩效指标,还应该寻求立法和政策支持,制定专门的健康信息管理法律法规,加大对以营利为目的的虚假健康信息传播的惩治力度,让现代传媒领域中的健康促进公益广告重回公益,为公益性健康传播活动提供更多的资金和投放渠道支持,鼓励健康传播项目的实践转化,努力提高借助现代传媒进行健康促进的持久行为改变效果。

参考文献:

[1] 曹博林.社交媒体:概念、发展历程、特征与未来[J].湖南广播电视大学学报,2011,47(3):65-69.

[2] 陈小申.中国健康传播研究:基于政府卫生部门的考察与分析[M]. 中国传媒大学出版社,2009:19.

[3] 崔保国. 中国传媒产业发展报告(2016)[EB/OL].(2016-5-12). http://ex.cssn.cn/zk/zk_zkbg/201605/ t20160512_3005776_4.shtml.

[4] 韩纲. 传播学者的缺席:中国大陆健康传播研究十二年——一种历史视角[J]. 新闻与传播研究,2004,(1):64-70.

[5] 胡百精. 健康传播观念创新与范式转换——兼论新媒体时代公共传播的困境与解决方案[J]. 国际新闻界,2012,(6):6-10.

[6] “健康中国2030”规划纲要[EB/OL]. (2016-10-25). http:// news.xinhuanet.com/politics/2016-10/25/c_1119785867.html.

[7] 李茜,朴颖实. “非典”以来我国健康传播实践中媒体报道与危机关系研究[J]. 中国医药导报,2015,(15):163-168.

[8] 刘瑛. 美国之健康传播研究[J]. 华中科技大学学报(社会科学版),2011,25(5):99-106.

[9] 潘荣华,杨芳. 民国时期医学报刊的发展与多主体健康传播格局之肇基[J]. 巢湖学院学报,2013,(2):77-85.

[10] 孙茜. Web 2.0 的含义、特征与应用研究[J]. 现代情报,2006,(2):69-74.

[11] 涂光晋,张媛媛. 中国健康传播运动实践研究[J]. 国际新闻界,2012,(6):11-18

[12] 王积龙. 健康传播在国际学界研究的格局、路径、理论与趋势[J]. 上海交通大学学报(哲学社会科学版),2011,19(1):51-58.

[13] 王伟军,孙军.Web 2.0的研究与应用综述[J]. 情报科学,2007,25(12):1907-1913.

[14] 我国公民健康素养达到10.25%[EB/OL]. (2016-12-13). http://www.moh.gov.cn/xcs/s3582/201612/1c81b23264df-4880829263b18a2f0947.shtml.

[15] 吴迪. 健康传播发展的三个理论维度[J]. 当代传播,2014,(4):48-50.

[16] 喻国明,路建楠. 中国健康传播的研究现状、问题及走向[J].当代传播,2011,(1):12-21.

[17] 中国互联网络信息中心. 第39次《中国互联网络发展状况统计报告》 [EB/OL]. (2017-1-22). http://www.cnnic.net.cn/ hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201701/t20170122_66437.htm.

[18] 钟晓书,魏超. 美国健康传播研究回顾[J]. 中国健康教育,2010,(1):46-50.

[19] 周军. 《卫生白话报》:近代健康传播的滥觞[J]. 浙江传媒学院学报,2015,(5):82-87.

[20] 朱丽萍. 公共健康传播的误区与传播策略[J]. 新闻爱好者,2011,(24):96-97.

[21] 2030可持续发展中的健康促进上海宣言 [EB/OL].(2016-11-21). http://www.healthpromotion2016.org/contents/37/903.html.

[22] COMMUNITY PREVENTIVE SERVICES TASK FORCE. A report on recommendations of the Task Force on Community Preventive Services [EB/OL].(2005-10-07). https://www.cdc. gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5410a1.htm.

[23] ABROMS L,MAIBACH E. The effectiveness of mass communication to change public behavior [J]. Annu Rev Public Health,2008,29:219-234.

[24] BALATSOUKAS P,KENNEDY C M,BUCHAN I,et al. The role of social network technologies in online health promotion:A narrative review of theoretical and empirical factors inf l uencing intervention effectiveness [J]. J Med Int Res,2015,17(6):58-68.

[25] BEATTIE A. Knowledge and control in health promotion:a test case for social policy and social theory [M]// GABE J,CALNAN M,BURY M. The Sociology of the Health Service. New York:Routledge,1991:162-202.

[26] BERGER C R,CHAFEE S H. Handbook of Communication Science [M]. London:Sage,1987:817-846.

[27] BERKMAN L F,GLASS T,BRISSETTE I,et al. From social integration to health:Durkheim in the new millennium [J]. Soc Sci Med,2000,51 (6):843-857.

[28] BERKMAN L F,SYME S L. Social networks,host resistance,and mortality:A nine-year follow-up study of Alameda County residents [J]. Am J Epidemiol,1979,109:186-204.

[29] BROWN D R,SOARES J,EPPING J,et al. Stand-alone mass media campaigns to increase physical activity:a community guide updated review [J]. Am J Prev Med,2012,43 (5):551-561.

[30] BUGSHAN H,NICK H M,XIAOLING L,et al. Social media for developing health services [J]. Qual Market Res,2014,17 (3):283-296.

[31] BUNTON R,MURPHY S,BENNETT P. Theories of behavioural change and their use in health promotion:some neglected areas [J]. Health Educ Res, 1991,6:153-162.

[32] CAPLAN G. Support Systems and Community Mental Health [M]. New York:Human Sciences Press,1974.

[33] CASSEL J. An epidemiological perspective of psychosocial factors in disease etiology [J]. Am J Public Health,1974,64:1040-1043.

[34] CHOU W,PRESTIN A,LYONS C,et al. Web 2.0 for health promotion:Reviewing the current evidence [J]. Am J Public Health,2013,103 (1):e9-e18.

[35] COBB S. Social support as a moderator of life stress [J]. Psychosom Med,1976,38:300-314.

[36] COHEN S. Social relationships and health [J]. Am Psychologiest,2004,11:676-684.

[37] ELL K. Social networks,social support,and health status:A review [J]. Soc Rev,1984,56:133-149.

[38] GIBBONS M,FLEISHER L,SLAMON R E,et al. Exploring the potential of Web 2.0 to address health disparities[J]. J Health Commun,2011,16 (1):77-89.

[39]GLANZ K,LEWIS F M,RIMER B K. Health Behavior andHealth Education:Theory,Research,and Practice [M]. 3rd ed. San Francisco,CA:John Wiley & Sons,2002:531-544.

[40] GRANOVETTER M S. The strength of weak ties:A network theory revisited [J]. Sociol Theory,1983,(1):201-233.

[41] HORNIK R C. Public Health Communication:Evidence for Behavior Change [M]. Mahwah,NJ:Lawrence Erlbaum,2002:357-384.

[42] INSTITUTE OF MEDICINE. Health and Behavior:The Interplay of Biological,Behavioral and Societal Influences [M]. Washington,DC:National Academies Press,2001.

[43] JINGWEN Z,DEVON B,SIJIA Y. Eff i cacy and causal mechanism of an online social media intervention to increase physical activity:Results of a randomized controlled trial[J]. Prev Med Rep,2015,2:651-657.

[44] KAHN E B,RAMSEY L T,BROWNSON R C,et al. The effectiveness of interventions to increase physical activity:a systematic review[J]. Am J Prev Med,2002,22 (4S):73-107.

[45] KORDA H,ITANI Z. Harnessing social media for health promotion and behavior change[J]. Health Promot Pract,2013,14 (1):15-23.

[46] LANKFORD T,WALLACE J,BROWN D,et al. Analysis of physical activity mass media campaign design [J]. J Phys Act Health,2014,11 (6):1065-1069.

[47] MALCHODI C S,ONCKEN C,DORNELAS E A,et al. The effects of peer counseling on smoking cessation and reduction [J]. Obstet Gynecol,2003,101:504-510.

[48] MCKNIGHT A J,MCPHERSON K. Evaluation of peer intervention training for high school alcohol safety education [J]. Accid Anal Prev,1986,18:339-347.

[49] NEIGER B,THACKERAY R,VAN WAGENEN S A,et al. Use of social media in health promotion:Purposes,key performance indicators,and evaluation metrics[J]. Health Promot Pract,2012,13 (2):159-164.

[50] NICHOLAS A C,JAMES H F. The spread of obesity in a large social network over 32 years [J]. New Engl J Med,2007,357:370-379.

[51] NOAR S M. A 10-year retrospective of research in health mass media campaigns:where do we go from here?[J]. J Health Commun,2006,11 (1):21-42.

[52] PERLOFF R M. The Dynamics of Persuasion:Communication and Attitudes in the 21st Century [M]. 2nd ed. Mahwah,NJ:Lawrence Erlbaum,2003:8.

[53] PILISUK M,MINKLER M. Supportive ties:A political economy perspective [J]. Health Educ Q,1985,12:93-106.

[54] RANDOLPH W,VISWANATH K. Lessons learned from public health mass media campaigns:marketing health in a crowded media world [J]. Annu Rev Public Health,2004,25:419-437.

[55] RICE R E,ATKIN C K. Public Communication Campaigns [M]. 3rd ed. Thousand Oaks,CA:Sage,2001:3-21.

[56] RIMER B K,GLANZ K. Theory at a Glance:A Guide for Health Promotion Practice [M]. 2nd ed. Bethesda,Maryland:National Institutes of Health [NIH],National Cancer Institute,2005.

[57] SKINNER H A,MALEY O,NORMAN C D. Developing internet-based eHealth promotion programs:The Spiral Technology Action Research (STAR) model [J]. Health Promot Pract,2006,7 (4):406-417.

[58] SMITH D H. Studying health communication:An agenda for the future [J]. Health Commun,1989,1:17-28.

[59] INSTITUTE OF MEDICINE. Speaking of Health:Assessing Health Communication Strategies for Diverse Populations [EB/ OL]. (2002-01-20). https://www.nap.edu/read/10018/chapter/1.

[60] THACKERAY R,NEIGER B L,HANSON C L,et al. Enhancing promotional strategies within social marketing programs:Use of Web 2.0 social media [J]. Health Promot Pract,2008,9:338-343.

[61] CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PROVENTION. The health communicator’s social media toolkit [EB/OL].(2010-08-06). http://www.cdc.gov/healthcommunication/Tools-Templates/Social MediaToolkit_BM.pdf.

[62] TUCKER K,DERELIAN D,ROUNER D. Public Relations Writing:An Issue-driven Behavioral Approach [M]. 2nd ed. Englewood Cliffs,NJ:Prentice Hall,1993:1-3.

[63] WALLACK L,DORFMAN L,JERNIGAN D,et al. Media Advocacy and Public Health:Power for Prevention [M]. Newbury Park,CA:Sage,1993:58.

[64] WALSH D C,RUDD R E,MOEYKENS B A,et al. Social marketing for public health [J]. Health Aff,1993,12 (2):104-119.

[65] WENDEL-VOS W,DROOMERS M,KREMERS S,et al. Potential environmental determinants of physical activity in adults:a systematic review [J]. Obes Rev,2007,8 (5):425-440.

[66] WHITTAKKER J K,GARBARINO J. Social Support Networks:Informal Helping in the Human Services [M]. New York:Aldine de Gruyter,1983:107-127.

[67] WINETT L,WALLACK L. Advancing public health goals through the mass media [J]. J Health Commun,1996,1 (2):173-196.

[68] WING R R,JEFFERY R W. Benefits of recruiting participants with friends and increasing social support for weight loss and maintenance [J]. J Consult Clin Psychol,1999,67:132-138.

From Mass Media to Social Media:Developing Trend and Enlightenment of Health Promotion Based on Modern Media in United States

在18世纪初,美国便开始运用现代传媒开展健康促进。美国实践经验表明,大众传媒对健康促进具有一定积极作用,但其作用效果却并没有如同人们预期的那么显著。为了充分发挥多种影响因素的综合作用,当前,美国基于大众传媒的健康促进已经发展出社会营销、公共关系和媒体倡导3种不同的着力方向。本世纪初,社交媒体开始成为美国健康促进的主要传媒手段。信息时代背景下,社交媒体与健康促进的相互融合机遇和挑战并存,关键绩效评估指标可以作为对社交媒体进行过程性评估的主要参照。我国借助现代传媒开展健康促进需注意4个方面:提高传播学的介入程度,综合运用大众传媒与社交媒体,改善健康传播的信息环境和注重持久的行为改变。

美国;大众传媒;社交媒体;健康促进

As early as the early 18th century,the United States began to use the modern media to carry out health promotion. US experience shows that the mass media has a positive effect on health promotion,but its effect is not as signif i cant as expected. In order to give full play to the comprehensive effect of various factors,the current American mass media based on the health promotion has developed Social marketing,Public relation and Media advocacy three different directions. At the beginning of this century,social media began to be the main means of health promotion in the United States. Under the background of the information age,the integration of social media and health promotion is the opportunity and challenge. Key performance indicator can be used as the main reference for the process evaluation of social media. Drawing on American experience,China’s use of modern media to carry out health promotion should pay attention to four aspects:to improve the degree of intervention,the comprehensive use of mass media and social media,to polish the health information environment and focus on long-term behavior changes.

United States;Mass Media;Social Media;Health Promotion

G80-05

A

1000-677X(2017)06-0052-10

10. 16469/j. css. 201706005

2017-02-19;

2017-06-13

国家社会科学基金一般项目(16BTY094)。

李有强,男,副教授,博士,硕士研究生导师,主要研究方向为体育历史与文化,Email:youmecity@163.com。

上海体育学院 国际教育学院,上海 200438 Shanghai University of Sport,Shanghai 200438,China.