学术造假坑了谁?

高伊琛

天津大学科研院负责人表示,关于这一技术的合作纠纷,这不是第一例

一次学术造假可能导致超过2亿元的损失,是谁之过?近日,有媒体将河北商人王增良的困惑提了出来。他在四年内总共投资了2.6亿元,然后得知,企业核心技术涉嫌造假,这些钱可能都打了水漂。

他所说的企业核心技术是天津大学的科研成果,硼同位素分离技术。天津大学化工学院化学工程研究所教授张卫江是这一技术的团队负责人,早前的报道中,称他“是一位对硼生产技术研究了近十年的行业专家,先后荣获9项专利,在业界具有良好的声誉”。

硼元素在自然界储量丰富,但是真正有用的、能够屏蔽核辐射的同位素硼-10,则因技术问题很难从硼元素中分离出来。主要应用于核电、军工等高精尖领域的硼同位素产品,目前也只有少数国家能够工业化生产,价格昂贵,规模受限。

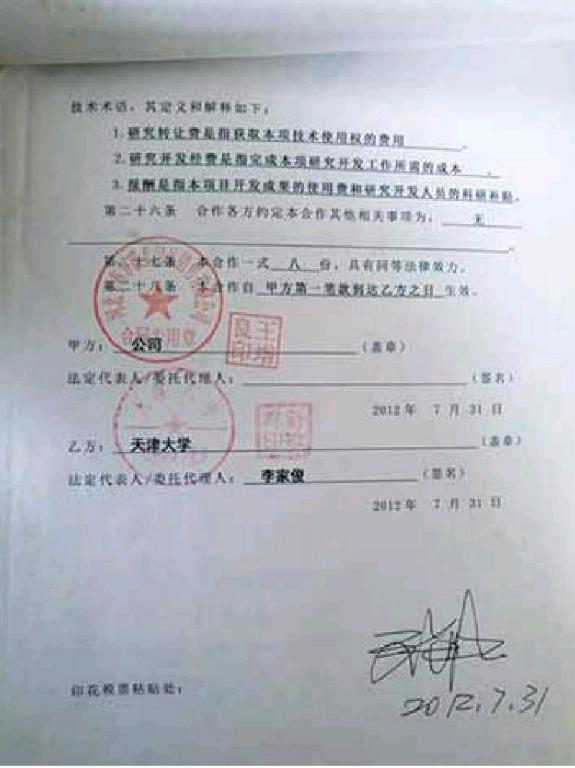

作为经营煤矿和碳素制品起家的商人,王增良认为这里面暗藏巨大的商机,因此,他从天津大学购买了这一技术专利,还打造了中邯硼业产业园。在2012年7月双方签订的《硼同位素分离技术转让合作意向书》中,可以看到天津大学的公章与张卫江的签名。王增良的这一项目,还被列为河北省重点项目,获得了省市两级共1000万元财政补贴,其中500万元的省级支持名义是“战略性新兴产业专项资金”。

如果不是因为一场庭审判决,王增良还会继续向硼业产业园投入更多资金。据张卫江说,如果按照25吨/年的产量计算,只需要6个月就能收回1.5亿元成本,利润可观。

美梦被打醒是在2016年,曾经出资推动硼同位素分离技术的一家公司获知该技术被高价收购后,为获取利益分成,将天津大学告上法庭,王增良被通知作为第三人出庭。

在庭审中,天津大学出具一份盖有学校公章的材料《硼同位素技术成功产业化技术可行性论证的专家意见书》,认定硼同位素分离技术尚不成熟,不具备成果产业化的充分条件。这与此前王增良看到的天津大学给出的鉴定报告内容大相径庭。

庭审现场,张卫江承认,团队对结项过程中的关键问题进行了作假,而评定专家根据其作假内容做出“中试”成功认定,即产品在大规模量产前的较小规模试验已被认定成功。王增良回想起当初合作中的不妥之处,张卫江曾经提出上马产能2.5吨/年的设备,與此前25吨/年的预想有着不小的差别,成本回收时间大幅减缓。王增良认为,这是“中试”失败的体现。

在5月27日接受《华夏时报》采访时,张卫江说,专家意见书的否定结论要问天津大学,他并未参与其中。而项目进行不下去是王增良的责任,他的实际投资只有几千万,所谓科技骗局完全是污蔑,是推卸、转移责任。

天津大学科研院负责人则表示,关于这一技术的合作纠纷,这不是第一例。至于王增良的损失,他很痛心,会向领导汇报后给出回复。

“某大学知名博导造假坑商人”的媒体报道在发酵,“核心技术造假”牵连出来的麻烦不止于此,他们可能因为以虚假材料向政府申请资金支持受到惩罚,“具有良好的声誉”的当事方,在高额损失中纠葛。