家庭林场内涵特征解析

田 秀,高建中

(西北农林科技大学经济管理学院,陕西杨凌,712100)

家庭林场内涵特征解析

田 秀,高建中*

(西北农林科技大学经济管理学院,陕西杨凌,712100)

通过对家庭林场相关文献的整理分析,从家庭林场的概念、性质、特征、经营形式、与其他经营主体的区别、认定管理等五个方面对家庭林场的内涵进行了剖析,并结合对普通农户和家庭林场多项指标特征的对比,归纳提出了家庭林场的显著特征和定义。

家庭林场;内涵;特征;定义

首个家庭林场的建立出现在改革开放初期,这一时期家庭林场的成立引起了很大的社会变革,成功案例的示范作用推动了家庭林场的延伸和发展,各地区对发展家庭林场有效途径的探索从未中断,家庭林场始终是不同时期林业经济主体的重要组成部分。2009年全国范围内的集体林权制度改革和2013年中央正式提出鼓励发展家庭农场的政策综合反应再次引起各级林业部门对家庭林场的高度重视,短时间内涌现出大批量家庭林场。但是截至目前国家层面尚未对家庭林场概念进行统一的定义,各地区对家庭林场的认知不一而同,因此对家庭林场的认定管理基本是处于“自治”状态,对家庭林场缺乏统一的认识和认定管理方法。为了更好的理解和认识家庭林场,更高效的经营管理家庭林场有必要从家庭林场的性质、特征、经营形式等方面深入了解家庭林场的基本内涵。

1 家庭林场的起源和发展

改革开放初期,国内出现了第一个家庭林场,1979 年春天,在中国东南沿海的一个偏僻山区里,发生了一起个人私自秘密承包荒山的事件促进了中国荒山开发和林业生产政策的变革,在中国农村改革史上写下浓重的一笔[1]。改革开放政策不断深化,过度追求经济的快速发展使国家的生态环境遭到严重破坏,森立资源面临危机。在20世纪末21世纪初,国有林场开始尝试新的变革,政府鼓励职工承包山林,发挥积极性,促进林业发展。如1999年9月份山西省委、省政府积极贯彻党中央国务院关于停止长江、黄河流域天然林资源采伐,明确提出“大力发展家庭林场、农场、股份制家庭林场等多种所有制经济”[2]和2005年黑龙江省从林业体制、机制和林业政策等方面进行全面改革,为家庭林场的发展创造宽松的环境空间[9]。直到2009年,全国范围内开始进行集体林权制度改革,林业发展步入一个崭新的阶段。2009年8月18日国家林业局出台《关于促进农民林业专业合作社发展的指导意见》,推进适度规模经营,培育新型市场主体。2013年2月18日中央一号文件首次提出“家庭农场”概念,鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转,与此同时制度安排与家庭农场相类似的家庭林场得到迅猛发展。

整体来看,我国家庭林场主要经历了三个不同的发展时期:一是改革开放初期承包荒山。时代背景主要是文化大革命结束后家庭联产承包责任制和四荒拍卖政策的推行,兴办的主体是农民,方式是承包集体荒山,经营以造林绿化和经济林为主,是当时国家政策桎梏的一种突破,但是这一时期由于目标不明确,林业改革发展的措施仍不具体,还处在初步摸索阶段。二是国有林场改革时期。时代背景是改革开放初期片面的追求经济发展没有兼顾到森林资源的保护,生态环境遭到严重破坏,森林资源面临严重危机,国家提出要实施天然林保护工程,转变林区经营机制,鼓励职工承包荒山,发展家庭林场。兴办主体是林场职工,方式是职工承包国有林场、林区林地,经营以造林、育林、管护和多种经营方式并存,目的是在保护森林资源的同时引导非公有制经济的发展,创新经营模式,提高“三大效益”并实现职工群众创业致富。三是集体林权制度改革时期。这一时期的时代背景是集体林权制度改革和国家层面提出大力发展家庭农场的新政策,兴办的主体多是有想法,具备规模化经营管理理念的能人或是企业家,方式主要是流转集体林地,除了经营传统的造林、育林外,大力发展森林景观利用和休闲旅游业,集约化、规模化特征明显。

2 家庭林场的内涵

2.1 现有概念

尽管家庭林场由来已久,但多是林业部门、企业和农户根据当地林业及经济发展环境自发形成的[3],没有权威统一的定义。目前国内对家庭林场的定义主要是依据家庭农场概念,以“照葫芦画瓢”式提出的,没有对这一定义中所包含的家庭林场特征进行实证检验。主流观点认为家庭农场的范畴包括了家庭林场,参照家庭农场的概念,结合林业生产经营的特点,认为家庭林场是以林农家庭投入为主,经营自有和流转的林地达到适度规模,从事林业规模化、集约化、商品化生产经营,并以林业收入为家庭主要收入来源的新型林业经营主体[4],并提出林业作为大农业的重要组成部分,家庭林场的概念移植于家庭农场一般是指以家庭经营为基本经营单位,以林业生产经营为主的商品经济实体,它是在林业家庭承包责任制的基础上发展起来的一种新型林业生产经营模式,具有规模化、集约化、商品化的特征[5]。根据浙江省林业厅2015年发布的《省级示范家庭林场标准》,家庭林场是以家庭经营为基础,以家庭成员(包括婚姻和血缘关系)为主要劳动力,以林业生产经营为其家庭主要收入来源或投入方向,具有一定林业集约化、规模化、商品化水平的新型林业经营主体。

从上述概念特征不难看出,对家庭林场的概念问题,主流观点认为家庭林场是家庭农场的组成部分,其定义只需从家庭农场简单移植过来。很显然这样的看法忽略了家庭林场的特性:一是家庭林场难以以实现高度机械化,需要雇佣大量人工。林场的地理位置多数是在偏远山区,与分布在地势平坦的农场完全不同,其实现机械化的难度更大。从经济学角度分析,要实现既定产量,生产要素的总量一定时,不同生产要素之间呈负相关关系。投入的科技要素成本少则劳动成本投入就会增加,由于目前机械化程度较低,成规模的家庭林场需要投入大量的人工,而有限的家庭成员很难满足,雇佣大量人工则是必然的选择,这与家庭农场中提出的“以家庭成员为主要劳动力为主”的说法完全不同;二是家庭林场并不都是“以林业收入为主”。林业发展肩负着保护生态环境和森林资源的重大使命,必须始终坚持“三大效益”并举的原则。对于处在“天保工程、公益林”林区内的省份和农户来说生产和经营活动受到束缚,家庭林场的收入来源只能依靠公益林生态效益补偿,这与家庭农场“以农业收入来源为主”的特征不符。此外,林业前期投入较高,生产周期较长,尤其是对处在创建阶段的家庭林场,其现阶段主要以投入为主尚未实现经济收入,用“以林业收入为家庭林场主要来源”定义家庭林场不符合实际情况。整体来看,现有定义缺乏实证检验,还不够准确,析出过程不够科学(下文详述提出新定义的实证过程)。

2.2 性质和特征

从体制角度分析,早期学者认为家庭林场是20世纪80年代在商品生产大发展的形势下出现的产业组织。这种新事物的出现,从根本上说是对旧的管理体制的改革,而不是所有制的改变[6],“家庭生态林场”的建立从一定意义上讲是林业产权制度的一项变革[7]。而在后林改时代,家庭林场则是在早期林业体制改革的基础上实现的一种创新,实现了从林农分散经营向林场规模化经营、从粗放式管理向集约化管理的转变。

从经济组织角度看,家庭林场更加市场化、规范化,对市场有较高的敏感度,经营方式多元化包括单户经营、联户经营、股份制合作经营、成立独资企业和合资企业等形式。家庭林场作为一种新型经营主体,具有与其他市场主体类似的市场地位和身份,如申请人需要按照规定程序进行申请注册登记,并接受相关部门的审核和监督,符合申请条件的批准给予其合法的法人地位,这是与传统散户经营最本质的区别。

2.3 与其他经营主体的区别

2.3.1 与专业大户和林业专业合作社的比较 从生产过程看,林业专业合作社是由来自不同家庭的林农自发联合形成的一种组织化经营方式,由合作社统一安排生产和经营[8],强调多个家庭生产和经营的共同合作,单个家庭缺少自主性,且不易协调农户间的矛盾分歧;家庭林场则采用以单户经营为主的经营形式,一定程度上克服了上述不足。同时,家庭林场又不像林业专业大户那样只是整个生产过程中的一个环节或某个层次,而是从采种育苗到抚育采伐,形成一个比较完整的生产系统[7]。从市场地位看,家庭林场与专业大户和林业专业合作社相比,法人地位赋予了其与企业同等的权利,筹融资的途径更加多样、更加容易,抗风险的能力会显著增强。

2.3.2 与传统散户经营比较 一是家庭林场生产的林产品不仅是自给自足,而是更加市场化,逐步丰富林产品市场;二是家庭林场的规模化更加突出,适宜采用机械设备,实现标准化生产和管理,提高生产效率。三是家庭林场主多是村里有知识有思想的能人或是企业家,管理更加科学、系统,经营效率更高。

2.4 经营形式

家庭林场的经营逐渐呈现多元化,按照资金投入构成的不同家庭林场可以是单个家庭,也可以几个家庭以林地林木折价入股和投资投劳入股的形式,组成家庭合作林场[5],具体形式包括单户经营、股份合作、联户经营三种形式[9]。股份制家庭林场可以根据参与主体的不同进一步细分,例如,庆元县共培育股份制家庭林场170多家,并形成了家庭内部股份制、合作造林股份制、联户经营股份制、集资型股份制四种股份合作制家庭林场[10]。

家庭林场的经营形式灵活多样,部分地区按照家庭林场发展的成熟度分为示范性和一般性家庭林场,对发展规范、示范作用强的家庭林场给予“龙头企业待遇”,加大投入和资金扶持力度,以示范性家庭林场带动一般家庭林场的发展。还有部分地区按照家庭林场的种植类型具体划分为毛竹林场、用材林林场和水干果林场等,实行分类经营和目标管理,对每种林场制定具体的认定标准,如按照从事林木设施栽培,从事苗木花卉种植和从事森林景观利用等具体形式制定不同的认定标准和管理办法。

2.5 认定管理方面缺乏权威的认定标准

目前,国家尚未对家庭林场的认定标准、认定程序等作出相关规定,各地林业部门均是根据自身林业发展情况制定标准和程序,如2015年4月辽宁省林业厅下发了促进家庭林场规范发展的意见,明确了家庭林场的认定范围和条件(意见要求:家庭林场经营者应是农民或其他长期从事林业生产的人员,主要依靠家庭成员从事林业生产经营活动;经营林地面积应达 10 hm2以上,林地承包或流转年限要在 15 a以上)[11]。2016年4月《河南省家庭林场命名办法(暂行)》印发,《办法》明确,家庭林场经营类型包括森林培育、经济林种植、苗木花卉种植、林下种植、林下养殖、森林景观利用等涉林生产经营内容,家庭林场命名的5个必要条件是有固定的办公场所,经营用地必须有林权证和不动产权证书、林权流转证和土地流转合同,组建家庭林场的家庭成员从业人数不少于2人,并且有一定的林业生产技术,经营规模适当[12],此外,2014年甘肃省也先后出台了《甘肃省林业厅关于促进民营林场发展的指导意见》、《甘肃省示范性家庭林场评选认定办法(试行)》、《民勤县特色林果确权颁证工作实施方案》、《甘肃省林权抵押贷款管理暂行办法》等一系列制度政策性文件,并且省级林业主管部门有明确的关于示范性家庭林场认定办法、标准和认定程序。

从不同省份制定的标准来看,存在如下问题:其所依据的原则不统一,考虑的因素侧重点不同,都不够全面,标准存在较大差异,均具有很大的试探性。我们调研时发现有部分地区林业部门反映在制定家庭林场认定管理办法时是遇到了很大困难,没有国家层面的引导,当地政府在缺乏国家政策指导和支持情况下,不清楚如何制定家庭林场发展方向和原则,一定程度影响政府有关部门支持发展家庭林场积极性。

3 普通农户与家庭林场特征对比的实证分析

3.1 数据来源

数据来源于国家林业局“集体林权制度改革监测项目”数据库,共7个样本省包括辽宁、陕西、甘肃、湖南、江西、浙江、云南;每个省份10个县,每个县5个村,每个村10户,共3 500户(均为有效样本户)。截止2014年底,在全国农户监测样本中,共有40户已经建立了家庭林场,3 460户依然为普通农户,家庭林场包括自家经营和与他家合伙经营两种经营形式,其中福建省14家,湖南省4家,辽宁省6家,江西省7家,陕西省3家,甘肃省6家。

3.2 数据分析

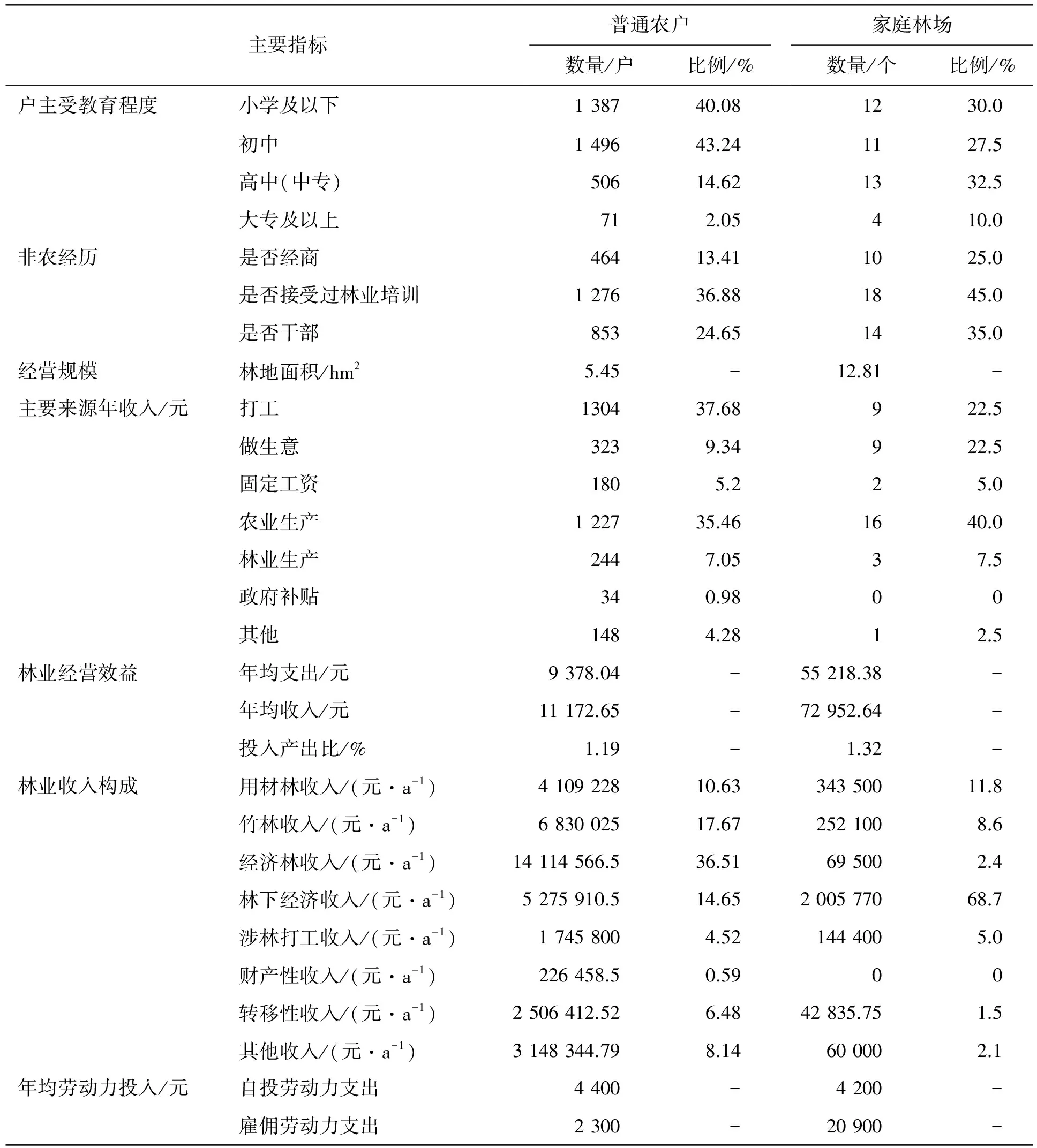

将3 500个样本户按照是否成立了家庭林场划分为两个群体即家庭林场与普通农户,选择户主受教育程度、户主非农经历、林地面积、主要收入来源、林业经营效益、林业收入构成、劳动力投入共7个关键指标进行对比分析(表1)。

3.3 结果

3.3.1 家庭林场户主文化程度 普通农户户主多数只具有初中及以下文化水平;家庭林场主有一部分具有高中或大专以上的文化水平且整体的受教育程度明显比普通农户高。

3.3.2 家庭林场主主业 家庭林场主在担任干部、经商及接受培训三个方面的非农经历均比普通农户的更加丰富。调查发现:家庭林场主并非都自始至终从事农林活动,实践中存在非农户籍的创业者通过林地流转创办家庭林场的成功案例。因此,在定义家庭林场时不宜将农业户口作为一项限定条件。

3.3.3 家庭林场经营面积 家庭林场户均林地面积接近13.3 hm2,是普通农户的2.5倍,已初具规模,验证了现有概念中规模化的特征。

3.3.4 家庭林场收入来源 家庭林场的主要收入来源是农业生产和做生意,林业生产经营收入仅占7%,与普通农户处于相同水平。表明林业生产活动已经不是林农的主要经济活动,更多家庭的经济收入依赖于打工或做生意这些经济活动。特别是西北地区,以生态公益林为主,多数林区属于天然林保护工程范围内,林业的主要业务是管护和抚育,林业的主要收入是林业补贴,家庭林场不以林业收入为主的特征更加突出。这一特征与现有家庭林场概念中家庭收入“以林业收入为主”的特征完全不符,有必要重构家庭林场的定义。

3.3.5 家庭林场与普通农户收入的差别 家庭林场林业总的年收入是2 918 105.6元,户均72 952.64元,是普通农户的6.5倍,年均林业支出是普通农户的5.9倍,投入产出比达到1.32,比高出普通农户近一成左右。家庭林场经营的集约化特征明显,集约化应该是认定家庭林场时另一项重要的参考指标。

3.3.6 家庭林场林业收入组成 家庭林场的林业收入主要来源于林下经济收入(68.74%),其次是用材林收入;普通农户的林业收入主要来源于经济林收入(36.51%),其次是竹林收入和林下经济收入。家庭林场更愿意大力发展林下经济,如种植山药、猪苓、林下套种、林下养殖等多种林下经济,改变传统普通农户单一种植模式,获取更高的经济效益。探索多种模式林下经济的发展是家庭林场的显著特征。

3.3.7家庭林场生产活动劳动力状况 家庭林场主更倾向于从外部雇佣劳动力,其支出是自投劳力的5倍;而普通农户主要依赖自有劳动力。这一特征与家庭林场的传统定义中“以自家劳动力为主”的定义完全不同。一方面是由林地自身特殊性决定的。林业生产活动不能大量采用机械操作,经营的林地面积超出家庭劳动力承受范围时就不得不雇佣大量劳动力。另一方面是农村年轻劳动力大量往城镇转移的结果。随着农村轻壮年劳动力大量转移[13],空巢现象日益严重,家庭林场的建立恰好为“空巢”林农及农村剩余劳动力提供方便的就业机会。因此,家庭林场定义里面不宜限定“家庭劳动力为主”,只阐述主要由家庭成员经营即可。

表1 家庭林场与普通农户主要特征对比分析

3.4 家庭林场特征

根据上述家庭林场特征的分析,家庭林场主要具备以下特征:以家庭为基本生产经营单位,户主具有较高的文化知识水平,一般具有初中以上的知识水平,主要依赖大量雇佣劳动力,年雇佣劳动力支出越20 000元,林地面积不少于13 hm2,林业年收入约7万元,林下经济收入在林业总收入中占比较大,占约68%以上,改变传统单一种植或养殖的经营模式,加大投入,积极探索林下种植、林下养殖、林下套种、森林景观利用等多种经营形式,逐步实现多元化经营。由此,可以将家庭林场定义为以家庭为基本生产经营单位,户主的受教育程度一般在初中及以上,规模效应显著,林地面积不小于13 hm2,雇佣劳动力是主要的劳动力来源,创新经营形式,并经过相关部门认定的经营单位。

陕西省太白县是跟踪监测的样本县之一,该县共有50个样本户(其中有1户已创建了家庭林场)林地总面积2 017.5 hm2,林业年收入共869 585元。按照上述林地面积、林业年收入、雇佣劳动力支出三个指标进行筛选,筛选结果如下:林地面积大于13 hm2的一共有42户,雇佣劳动力支出大于等于20 000元的共有1户,林业年收入达到70 000元的共有1户,林下经济收入共20 000元,占比95.3%,远远高于68%,因此将上述指标特征作为界定家庭林场的条件,太白县的50户样本户中共有1户符合家庭林场的认定条件,同时该户农户是已经在相关部门认定注册的家庭林场。由此看来,上述指标的分析基本符合家庭林场的认定实践,该指标体系可以为家庭林场的认定管理提供理论依据。

4 讨论

国家尚未对家庭林场的概念和认定管理作出明确规定,无论在理论界还是各地林业部门间对家庭林场的理解和认识都存在差异,有部分观点认为“家庭林场应该仅限于农业户籍的经营者,以自家劳动力为主要劳动投入,以林业收入为主要收入来源”,但是通过对比家庭林场和普通农户的相关指标却发现上述三个方面均不是现有家庭林场所具备的特征,这就意味着部分学者和林业部门对家庭林场的认识存在一定误区。此外,从文献资料来看林业部门对家庭林场认定标准和程序的制定也存在差异,没有统一的制定原则和标准,多是自己摸索着向前。因此,为了实现家庭林场快速稳健的发展当务之急是统一家庭林场概念,同时政府出台相应文件明确家庭林场认定标准、认定程序引导家庭林场步入稳定的轨道。

[1] 蔡天新.全国第一个家庭林场的创建[J].党的文献, 2001(3):84-91.

[2] 李巧芳, 张俊琪. 对林区家庭林场经营机制的探讨[J].山西林业, 2002, 4:10-11.

[3] 丁娜,张家琦.论家庭林场发展历史、认定标准和政策支持[J].林业经济,2016(7):6-9.

[4] 廖洪深,张田华,童长亮,等.发展家庭林场深化林业改革[C]. 林业论坛, 2013:10-12.

[5] 张驰, 扬帆,曾维忠.基于生态文明价值观的家庭林场发展研究[J].中南林业科技大学学报, 2015(2):130-134.

[6] 严安云. 试谈家庭林场的性质与前景[J].农业经济问题,1984, 5(12): 36-38.

[7] 中国农林水利工会调查组.家庭生态林场成为森林资源管护和职工脱贫致富的源泉[R]. 经济观察, 2004(12): 24-26.

[8] 马汉金. 发展家庭林场的思路[J].农业与技术, 2014(7): 51-66.

[9] 赵廷远,李振生,衣起栋.推行和规范家庭林场[J] .中国林业企业,2004(2):8-9.

[10] 周华.庆元林改鼓励建立股份制家庭林场[J].浙江林业.2004(65):8-9.

[11] 王丽萍.辽宁明确家庭林场认证条件[N].中国绿色时报.2015(001).

[12] 陈伟.河南对家庭林场命名作出规范[N].中国绿色时报.2016(A01).

[13] 曹敏,马建明,闫佼丽.陕西工业化与城市化进程中农村劳动力的转移--以新中国成立到21世纪初为例[J].西安工程大学学报,2012,26(2):241-245.

Analysis on the Connotation of Family Forest

TIAN Xiu; GAO Jian-zhong*

(NorthwestA&FUniversity,Yangling,Shaanxi712100)

Family forest farm was discussed through literature study and defining the concept from the perspectives of nature, characteristics, management model and differentiation from other forms of management. The comparison of family forest farms with other households highlighted the connotation and the definition of family forest farm.

Family forest farm; connotation; definition

2016-10-05

国家林业局软科学项目“集体林权制度改革监测:陕西省监测及家庭林场专题研究(2015FM-6)”。

田 秀,硕士研究生,主要研究方向财务管理。

DF413.2

A

1001-2117(2017)02-0068-06

*通讯作者