关中西汉中小型墓葬“性别代码”初探

王 洋 刘一婷

关中西汉中小型墓葬“性别代码”初探

王 洋 刘一婷

关中 西汉 墓葬 性别 对子基

以随葬品共存关系为基础,结合人骨性别鉴定,并利用对子墓、秦墓材料的验证,辨识出关中西汉中小型墓葬中的“性别代码”。认为兵器、工具、砚研、铁杵臼为男性性别代码,纺织用具为女性性别代码。而以往认为是女性专用品的耳珰、手镯可能并不具有性属意义。该研究可为关中西汉墓葬的性别判定,提供更为丰富的依据。在方法上,亦可对缺乏人骨鉴定的“性别代码”研究提供借鉴。

关中地区已发掘西汉中小型墓葬数千座①,出版发掘报告5部②,对墓葬各方面的研究可谓硕果累累。但性别研究,在关中地区乃至全国都极为薄弱,甚至尚未识别汉墓中具有性别意义的器物,即缺乏对“性别代码(gender code)”③的研究。“性别代码”不仅是随葬品器用制度研究的重要方面,更是西汉墓地制度研究的重要基础④。

墓主性别信息刊布的缺乏,是制约这一研究开展和深入的重要原因。表现有二:其一,关中地区已发表的西汉中小型墓葬报告中,均未见人骨鉴定报告,仅《白鹿原汉墓》在墓葬登记表中公布墓主性别。其二,对墓位紧邻、墓向一致的对子墓发表不全面,或仅发表对子墓中的一座,或以墓葬登记表形式发表,使得可能为夫妻关系的对子墓材料无法利用。

鉴此,对关中西汉中小型墓葬“性别代码”的辨识,难以使用以往常用的方法,即从有性别鉴定的墓葬出发,比较两性随葬品的差异⑤。基于此,本文的研究方法是,首先根据随葬品的共存关系,将各器类分为不共存的两类;再结合人骨性别,将两类器分别判定为典型的男、女性别代码。进而根据其他器类与这两器类的共存关系、墓主性别,判断其他器类是否具有性别指示意义,并利用对子墓、秦墓材料进行验证。

需要说明的是,为确保器类共存情况的准确性,本文统计的墓葬材料均为单人葬墓⑥。统计的随葬品为非容器的小件器类。以此标准,共收集了前述已发表的五部报告及杨凌邰城⑦等墓葬材料⑧。

一、典型“性别代码”的确认

随葬品按功用可归为兵器、农具、工具、文具、纺织用具、医药用具几类,及陶饼、车马器、灯、带钩、镜等。其中兵器包括戟、镞、弩机、矛、镦、剑及其所配的玉剑璏、剑摽。农具包括铧、镰、铲、锸。工具包括锛、凿、锥、砾石。文具有石砚(研)。纺织用具包括陶纺轮、铜顶针。医药用具包括铁杵臼。此外,铁、铜削刀一器多用,有兵器、工具、文房书刀等功用,故将其单列一类考察⑨。

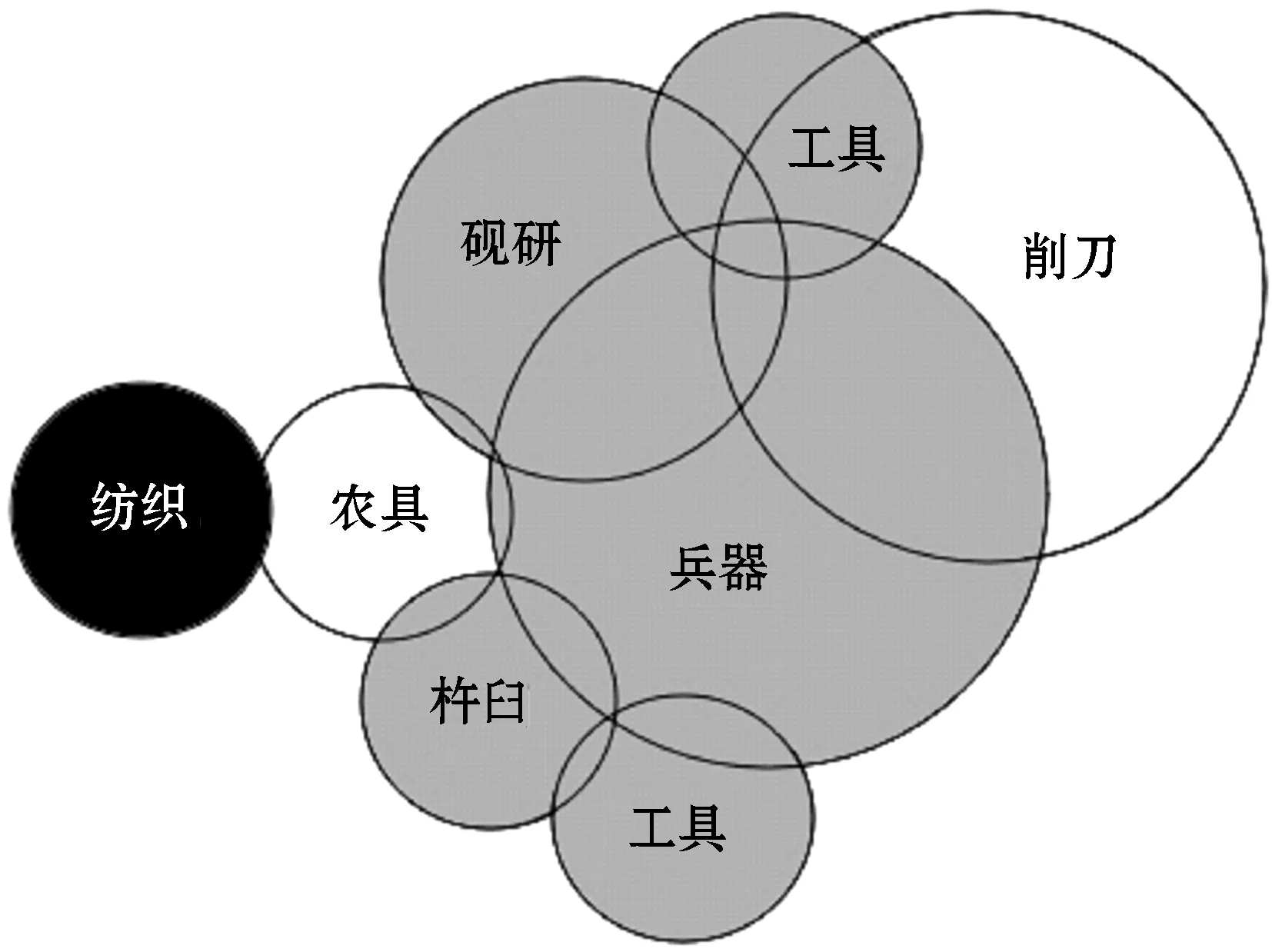

据表一的统计可以看出,各器类中,兵器与其他器类的共存关系最多,但唯独与纺织用具不共存(图一),可见随葬这两器类的人群存在明显的区分⑩。再来看墓主的性别,随葬兵器的墓葬共78座,其中已知性别的7座,墓主皆男性。随葬纺织用具的墓葬共6座,其中已知性别的1座,墓主为女性(表二)。可见,随葬此两类器的墓主在性别上明确区分。兵器与纺织用具可分别看做典型的男性、女性代码。

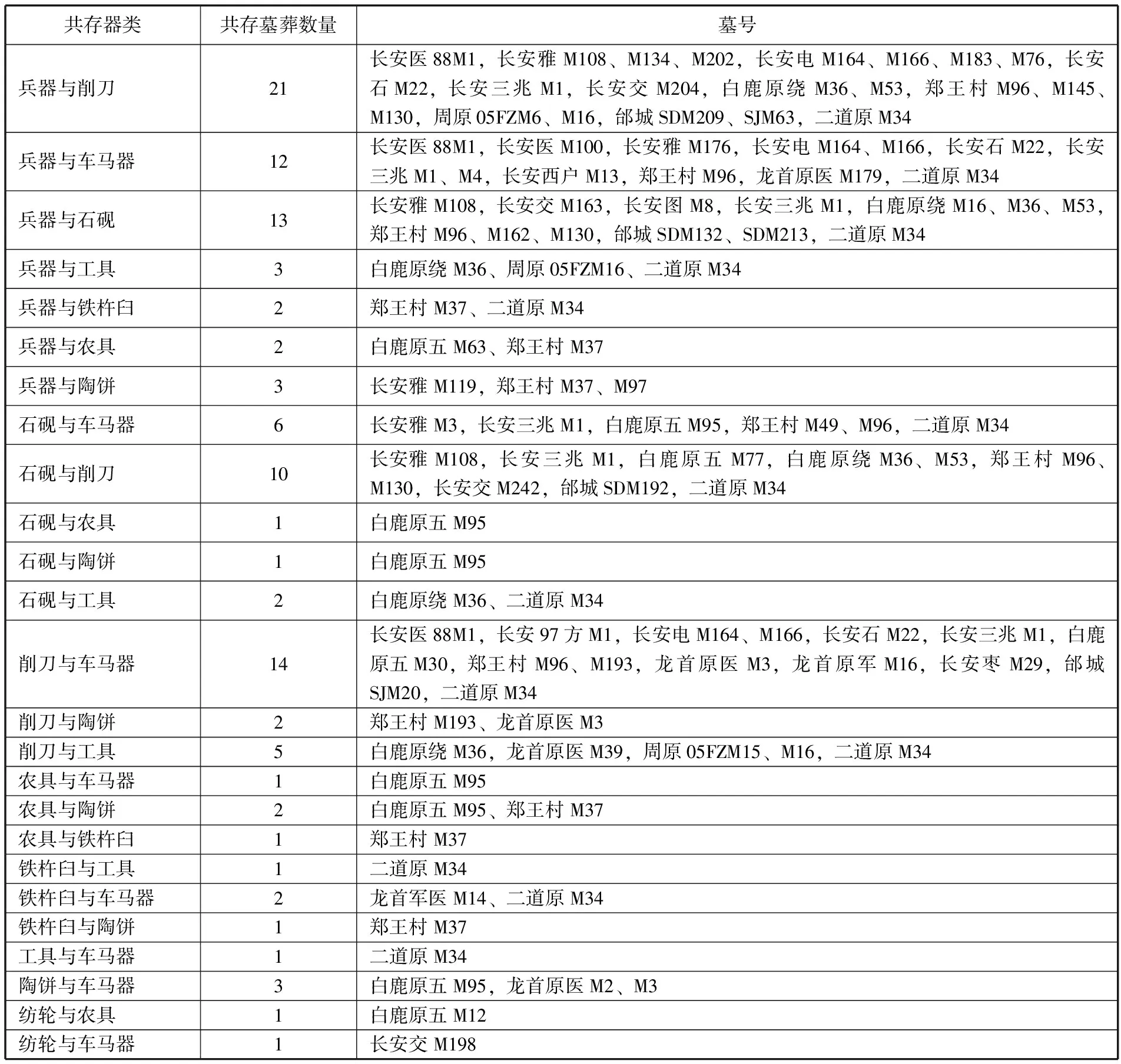

表一 各器类共存情况统计表

注:灯、带钩、镜与其他器类普遍共存,故不列入该表。

下文分别对其他器类进行考察。

(1)石砚(研)。出土砚(研)的墓葬共26座,其中13座与兵器共出,与纺织用具均不共出(表一)。有性别鉴定的4座,墓主皆男性(表二)。故可将此类器视为男性代码。

图一 各器类共存情况示意图注:灰色为男性代码,黑色为女性代码,各器类圈的大小代表其数量的多少

表二 随葬各器类的墓主性别统计表

(2)铁杵臼。出土铁杵臼的墓葬共6座,其中2座与兵器共出,与纺织用具均不共出(表一)。6座墓均无性别鉴定,但笔者认为此类器应属男性代码,原因有二:其一,西安凤栖原张安世墓从葬坑K4中,有数件排列整齐的铁杵臼与男性人俑、兵器及表明军职的印章共出。该坑是对军队的模拟,其中各类器的性属自然为男性。其二,关中地区之外,铁杵臼也多与兵器共出,如江苏仪征石碑M1、南昌老福山汉墓等。

(3)削刀。出土削刀的墓葬共84座,其中21座与兵器共出,与纺织用具均不共出(表一)。有性别鉴定的11座墓中,9座男性,2座女性(表二)。该类器可能主要为男性使用,但是否可视为男性代码尚待进一步验证。

(4)工具。出土工具的墓葬共11座,其中3座与兵器共出,与纺织用具均不共出(表一)。有性别鉴定的墓葬2座,墓主均为男性(表二)。由于有性别鉴定的墓葬数量过少,是否可视为男性代码尚待进一步验证。

(5)陶饼。出土陶饼的墓葬共12座,其中3座与兵器共出,与纺织用具均不共出(表一)。由于墓葬均无性别鉴定,是否为性别代码尚待进一步验证。

(6)农具、车马器、镜、带钩、灯。这些器类与兵器、纺织用具均可共出,墓主性别亦有男有女,故这些器类均非性别代码。但仍需指出,带钩中,钩尾饰有较大的兽面、动物形纹样者,一般为男性所有。

二、对可能的“性别代码”验证

对削刀、工具、陶饼三类可能的性别代码进行验证,方法有二:其一,一般认为并穴合葬的对子墓是夫妻关系,基于此,若可能的男性代码在一组对子墓中均存在,那么其中至少有一个器类非男性代码。其二,利用关中地区汉文化的先行文化——秦文化的墓葬材料进行验证。关中地区已发表的秦墓数量众多,且多数进行了性别鉴定。

(1)铁削非性别代码。原因有二:一是,白鹿原五M44、M55,白鹿原绕M10、M11两组对子墓均随葬有削。二是,秦墓中出土铁削的墓葬共82座,其中9座与兵器共存,2座与纺织用具共存。有性别鉴定的37座墓中,30座为男性墓,7座为女性墓(表三)。可见,削刀虽多见于男性墓,但女性亦可使用。

(2)工具属男性代码。秦墓中出土工具的墓葬共14座,其中4座与兵器共存,与纺织用具均不共存。有性别鉴定的5座墓中,4座为男性墓,仅1座为女性墓(表三)。结合汉墓中的共存情况与墓主性别,虽偶见例外,但仍可将工具视为男性代码。

表三 秦墓随葬各器类的墓主性别统计表

(3)陶饼非性别代码。原因有二:一是,龙首原医M2、M3一组对子墓均随葬有陶饼。二是,秦墓中出土陶饼的墓葬仅塔尔坡M35243、M35244两墓,墓主均为女性。可见,男女两性皆可随葬陶饼,该器类非性别代码。

此外,耳珰、手镯一般被看做女性专用品,如《白鹿原汉墓》就根据随葬琉璃耳珰确定墓主为女性。然而就现有的材料看,此两类器未必具有性属意义。

出土耳珰的墓葬见有长安99方M3、长安雅M85、郑王M113、邰城SDM26,均无性别鉴定。其中长安99方M3的耳珰与男性代码弩机共出,双人合葬墓长安交M179北棺内耳珰与男性代码弩机、铜镦共出。双人合葬墓长雅M94北棺内耳珰与女性代码纺轮共出。可知男女两性皆可随葬耳珰。

出土手镯的墓葬仅见邰城SDM223一座,墓主鉴定为女性。然而秦墓中出土此类器的11座墓葬中,任家咀M80与男性代码剑共出,任家咀M43、店子M76与女性代码纺轮共出。其中有性别鉴定4座为女性墓,2座为男性墓。可知男女两性皆可随葬手镯。

三、结 语

基于本文的讨论,可得以下三点认识:

第一,结合随葬品的共存情况与墓主性别鉴定结果,并利用对子墓、秦墓材料的验证,可以得出关中西汉中小型墓葬中,男性代码有兵器、工具、石砚(研)、铁杵臼,女性代码有陶纺轮、铜顶针类纺织用具。而以往认为是女性专用品的耳珰、手镯可能并非性别代码。

第二,本文的研究,深入了以往对西汉随葬品性属问题的认识,为关中汉墓的性别判定提供了更为丰富的依据。从随葬品共存关系入手的研究方法,亦可对缺乏人骨鉴定的“性别代码”研究提供借鉴。

第三,西汉是族葬制向家葬制转变的重要时期,墓主性别的确定,对判定墓葬是否代表着以夫妻为核心的家庭组织,有至关重要的作用。性别代码的确认,是深入探讨西汉墓地制度的重要基础。

注 释:

① 陕西省考古研究院秦汉考古研究部:《陕西秦汉考古五十年综述》,《考古与文物》2008年第6期。

② 西安市文物保护考古所:《西安龙首原汉墓》,西北大学出版社1999年,下同;陕西省考古研究所:《白鹿原汉墓》,三秦出版社2003年,下同;西安市文物保护考古所、郑州大学考古专业:《长安汉墓》,陕西人民出版社2004年;陕西省考古研究院:《西安北郊郑王村西汉墓》,三秦出版社2008年;陕西省考古研究院、宝鸡市周原博物馆:《周原汉唐墓》,科学出版社2014年。上述报告除郑王村外,均为一部报告收录多处墓地的墓葬,本文为行文方便且便于检索,引自上述报告的墓葬,墓号前分别冠以“龙首原”、“白鹿原”、“长安”、“周原”。

③ 李宁利:《史前考古遗存的“性别代码”——欧美性别考古学研究进展》,《考古与文物》2010年第4期。

④ 一般认为西汉下层社会普遍实行家葬制(俞伟超:《考古学中的汉文化问题》,《古史的考古学探索》,文物出版社2002年,第185页。韩国河:《论秦汉魏晋时期的家族墓地制度》,《考古与文物》1992年第2期)。家葬制的核心是夫妻合葬。但墓主性别信息的缺乏,直接制约了根据墓主身份与墓地分区进行的墓地结构研究,使得西汉家葬制的认识难以得到考古学上的确认。关中地区汉墓人骨的保存情况普遍较差,“性别代码”就成了确定墓主性别弥足珍贵的依据。

⑤ 如林永昌:《西周时期晋国墓葬所见性别差异初探》,《古代文明》第7卷,文物出版社2008年,第109页。

⑥ 《长安汉墓》第894~969页墓葬统记表中,葬具及墓主数量不明者,不统计在内。由于多人同穴合葬墓在关中地区流行于西汉末年及之后,而本文所探讨的时间段是西汉时期,故排除多人合葬墓并不会造成样本量的过多损失。

⑦ 杨凌邰城汉墓,共发掘西汉小型墓葬294座,出土人骨已经鉴定,为西汉性别考古研究提供了难能可贵的材料。资料尚未发表,承蒙发掘者陕西省考古研究院种建荣先生惠允笔者使用,于此表示衷心的感谢。

⑧ 统计的个别墓葬年代可能已进入东汉。考虑到本文的研究目的不需要极为精确的时间刻度,故暂不对墓葬年代进行细分。

⑨ 本文不对削、刀进行区分,将后背薄刃者统称为削刀,原因有二:其一,削、刀类器从形制上难以区别其功用。其二,以往对削、刀的分类以长度为标准,但各家所定长度标准差异较大。孙机:《汉代物质文化资料图说》,文物出版社1991年,第135页;白云翔:《先秦两汉铁器的考古学研究》,科学出版社2005年,第178~186、222页。

⑩ 据统计,兵器与纺织用具的不共存现象,在关中秦墓中也普遍存在。周原01FLM1更是清晰地表现出两类器的性属不同,该墓为竖穴墓道双洞室墓,两个洞室同向、并列,各置一具人骨,或为夫妻并穴合葬。其中北侧洞室随葬铜镞,而南侧洞室随葬陶纺轮(陕西省考古研究院、宝鸡市周原博物馆:《周原汉唐墓》,第158页)。

〔责任编辑、校对 田索菲〕

王洋,男,1988年生,中山大学社会学与人类学学院博士研究生,邮编510275;刘一婷,女,1990年生,中国社会科学院研究生院考古系博士研究生,邮编100710。

K871.41

A

1001-0483(2017)02-0041-05