开满杏花的河谷

张耀东+郝沛

东帕米尔高原是一个令人魂牵梦绕的地方。在构成这种魅力的诸多因子中,杏花,只不过是它斑斓纷呈的魅力大观园中的一个因子。它超凡的自然景观与浓烈的人文气息的存在,就像东帕米尔高原自身伟岸的存在一样,不会因为杏花的一时兴衰而改变。

南北向的314国道,位于西昆仑与萨拉阔雷岭之间,属于典型的高山与宽谷地貌。在那里,苍蓝的天穹、峻拔的雪峰与廊道中宽阔的川地,给人以山高路远、天阔地广的视觉印象。而一旦折入东西向的塔什库尔干河谷,就进入了昆仑山那苍老而深邃的皱褶中。高耸而陡峭的山壁夹持着弯曲而深陷的河道,一线狭窄的蓝天追随着一线咆哮的绿水。行驶在这种九曲回肠的峡谷中,巨石、陡坡、跌水、隘口、古杏、老柳、残榆、胡杨、村落、石屋、草垛、牛羊,还有河道边汲水的塔吉克妇女婀娜的身影,都在视界中一幕幕地切出,又一幕幕地退去。身陷幽谷,失去了日头的参照,既无时间感,也无方位感。久而久之,更失去了对时间感和方位感的需求,只想一股脑儿地循路向前,去探求即将出现在前方的下一幅图景。就在这样的眼花缭乱中,我们从曲什曼到下坂地,从移民桥到库克西鲁格,又从塔尔乡到大同……朝夕奔波之间,虽然被颠得腰酸背痛,被相机压得脖颈僵硬,也被瞌睡折磨得昏头昏脑,心境却总是那样的方兴未艾,乐此不疲。

“让远方来的客人在家门外吃饭,那对于我们塔吉克人是一件脸上很臊的事情”

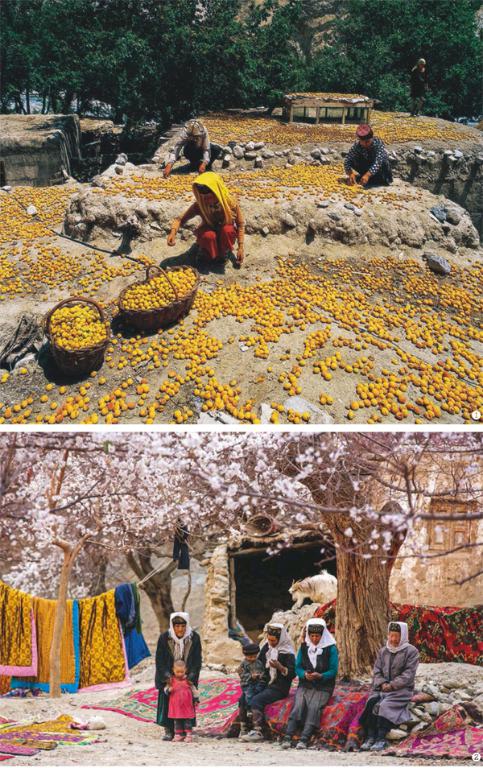

库科西鲁格乡堪称昆仑山中的杏花源。乡政府所在的那片三角洲地带,被周围笋状的山峰包围着,凹陷在群山深处,形成一个温煦的小环境。从山壁的犄角旮旯到塔什库尔干河岸,从居民的房前屋后到农田的田头地垄,从半坡上的灌渠边到平坦的大道两旁,到处都生长着茂密的杏林。这些杏林,有高大的也有低矮的,有苍劲的也有鲜嫩的,有杂乱的也有齐整的。显然,它们诞生于不同的历史年代。4月初,正是杏花盛开的时节,抬头是满树花瓣,低头是一地落英。居高临下看去,整个库科西鲁格是一沟诱人的粉红。民居、农田、河道和劳作于其间的塔吉克人,都被掩映在一片粉红之中。

进入库科西鲁格,一行人被这粉红色的世界所迷醉,深入几公里后,一位塔吉克妇女来到我们身边。她身材高挑,穿红裙长靴,朱红的头巾在脑后扎成一个结,露出漆黑的长发,怯怯地对我们说着什么。她说什么我们听不懂,但她的微笑以及她那怯怯的手势表明,她邀请我们随她去某处地方。

从数千公里之外来到昆仑山深处,要的就是近距离拜访这些塔吉克乡亲。所以从内心讲,我们巴不得随她去。但这是午后时间,一车5个人呼啦啦地涌进昆仑山深处一个独户人家家里去,也算不得是一件很有礼貌的事。所以,大家都有些迟疑。我连说带比画地告诉她,我们都十分感谢她的邀请,但打算吃完这顿午餐后再前往拜访。无奈的是,我们之间语言不通,用手势表达这一大串意思也并非易事。不知红裙女人听懂没有,只见她又沿着来时的那条小路走去,消失在杏树园的后面。

不一会儿,那条小路上又出现了一位蓄着雪白的八字胡须的美髯老人。他身着蓝色中山上装,头戴那种典型的黑色有檐平顶羔皮帽,迈着略显蹒跚的脚步向我们走来,远远地就用一个抚胸礼向我们表示友好。我们赶忙走上前去与之握手,并互致问候。庆幸的是,老人家能说汉语,虽显生硬,但却足以表达。他用谦和但却十分坚定的语调,再次邀请我们随他去家里做客。在西北马背民族中,对长者的服从是一种普遍的行为准则。于是,我们也不再谦让,便收拾起东西,随老人穿过杏林,走进了他那带有套间和天窗的蓝盖力式居室内。进到内屋时,那红裙女人正跪在炕上整理炕桌,抬头向我们送来一个友好的微笑。

接下来的事,自不必多说。女人快手快脚地忙碌着,摊开餐布,捧上一大摞馕饼、一壶浓茶和一盘杏仁、一碗砂糖,又转身端来一盆牛奶和一摞茶碗,然后便悄悄地离开了房间,改由男主人招呼我们。我们也赶紧拿出自己带来的榨菜、卤蛋、萝卜干、清真火腿肠等等鸡零狗碎的,请陪同我们的老人家共享。老人家抚着胸说他已经吃饱了,只是一股劲儿地为我们续茶、添奶,并劝说我们放下自己带来的喀什馕饼,多尝尝他家那种“跟喀什的一个样子的不是”的库科西鲁格馕饼。那是一种大若面盆,薄而脆,表面粘上一层杏仁渣的馕饼。无论就它们的长相或是味道而言,我们都得承认,那的确是一种“跟喀什的一个样子的不是”的馕饼。

次日,我們从塔什库尔干河畔一口气转移到了叶尔羌河畔。黄昏,住进了独门独户的阿依克伊克村三组村民买买提·巴依家。结果一不小心,我们又“遭遇”了先后两轮晚餐的优厚待遇。不过,这次的第二轮晚餐,主人家听从了我们的建议,做的是一份热腾腾的羊肉汤面条。那时,我们已经被连日来的山区旅行折腾得清汤寡水的。对于这一大盆羊肉汤面条,我们吃得干脆、利落而彻底,打的是“歼灭战”。过后,我们在买买提·巴依家的杏林里游荡着,仰望着近处那些高耸的山影,等待着昆仑山深部即将洒下的月光。

此后的行程也大体如此。寄宿在无论哪一家村民家里,都会受到当晚的一次正餐接待。那种待客方式,毫无奢华,甚至可以说是简陋的,但却绝对是热情的、真诚的,并经常是竭尽所能的。

在那条百余公里长的落差带上,总有一些地方,能让我们看到杏花蓬勃开放的景象

在4月初来到东帕米尔高原,其中重要的目的之一,是为了观赏这里的杏花。塔什库尔干县境内的9个乡,还包括它远在岳普湖县境内的那块“飞地”,即塔吉克阿巴提镇,基本上是村村有杨柳,乡乡有杏花。只不过塔什库尔干塔吉克自治县处于塔克拉玛干大沙漠西缘与帕米尔高原之间的过渡带,呈现西高东低的大落差特征。这种大落差的特征,明显地影响着植被的生长。所以,从它的东部边缘大同开始,越往西,海拔越高,环境条件就越苛刻,果木类树木就越难以生存。同为杏树,当大同乡的杏花已经开得遍地落英时,在大同以西70公里的新迭,杏树的枝头才刚刚堆满生涩的花苞。这种从东到西、从低到高、从温到寒,植被分布日渐式微的特征,就是人们不会去它西部的塔合曼乡或达布达尔乡看杏花,而偏要不辞劳顿地奔往它的东部山区的原因。

而实际上,东帕米尔高原上的杏花,也果然没有薄待我们。那完全是因为它那大落差的地理特征所造成的气候差异。在那条百余公里长的落差带上,总有一些地方,能让我们看到杏花蓬勃开放的景象。

塔什库尔干塔吉克自治县城海拔3200米,年均降水不足70毫米,属于寒温带干旱气候。由此向东至库科西鲁格,距离不过50公里,海拔却一路降低至2600米,降低了600米。由库克西鲁格继续向东至大同,海拔又降低至2200米,又降低了400米。从塔县到大同这百余公里的河谷中,经历了塔什库尔干河与叶尔羌河两个河段,海拔降低了1000米,景观呈现明显的变化。这种变化,主要体现在田苗的生长与柳芽的萌发程度上。越偏西,它们越显稀疏,越发稚嫩,越往东,它们则越显浓密,越发茁壮,甚至爆出满地的葱绿,满树的姜黄。从下坂地水库以东开始,杏花就是这条漫长的峡谷中恒定的风景。几乎每一个乡,每一个村,每一处居民点,每一个独立家屋的出现,总是以杏树或杏林的出现作为一种预示。所以,不用查地图,仅仅根据被杏花涂染的那一片粉红的规模,也能大致判断出那是一个乡政府所在地、一个村落、一处居民点,或者仅仅是一两户独居一隅的村民。

不仅如此,从杏树的形态,甚至能判断出一处地方约略的历史信息。在有些村落,杂乱无序地生长着一些或高大的,或苍劲的,或筋骨嶙峋的,或盘根错节的,甚至已经半株枯死的老杏树。在这些老杏树庇荫下的,是那些低矮的、用卵石和草泥构筑的屋舍、棚圈和围栏。无论是从这些老树的树龄,还是从它们无序的分布方式,都能看到历史上那种分散的、半自给自足的、小农经济治理特点的遗存。当社会的变迁已经将整个西昆仑都拉入历史的快车道以后,这些遗存仍然以它们约定俗成的方式存在着。虽然已经失去了它的内容,却仍然保持着它的形态。那些杂乱地扯向古老民居的输电线,那些架设在小石屋屋顶上的太阳能坂,那些安装在山顶上的抛物面天线锅,以及那些欢快地转动在小溪流水口上的家用水轮发电机,都是一种表征,表征着一个与这里的百年古杏树同龄的、位于昆仑山深处的古老村落缓步走向新世纪的过程。这过程,必定充满对未来的期望,与对过往的不舍之间的纠结。

与此相反,也有那些片块齐整、条垄分明、经过认真修剪甚至精心嫁接过的人工杏林。伴随在这些杏林四周的,是那些规划齐整的道路、沟渠、电杆、红砖房与彩坂房。当旧村落的改造已经显然跟不上这个大步前进的时代时,人们便另辟蹊径,创造新的生存空间。

但无论怎么说,有生存空间就有人家,有人家就有杏树,这却是一个不变的事实。从下坂地到库科西鲁格,从塔尔到大同,从阿依克伊克村到其如克同村,从贾帕尔·库力家到买买提·巴依家……我们不断地验证着这个事实—— 生活在河谷地带的居民,注定选择与杏树为邻。如果那里有杏树,他们就将小石屋建在树下,如果沒有,他们就在自家的房前屋后种几棵。用不了几年,那里就是一处被杏林掩映着的温馨家园。

这种对杏树的酷爱,甚至成了我们走门串户、识别一个家庭与另一个家庭的八九不离十的标志。在那些地无三尺平的沟壑里,由于建筑的错落以及雷同的外观,你可能难以区分这里是白克力家或那里是色伊利家。但只要有一棵冠盖高大的杏树庇荫着几间质朴无华的房屋,你就一定可以断定,你来到了一户独立的家庭。并且,那棵作为标志物的老杏树的树龄,就基本可看做这个家庭的历史档案,记载着这个家族几代人的历史传承。

人类的进化史已经证明,物质与文化,是指向同一目标的两道并行的车辙

不同于城市里那些居住在齐整的高楼大厦中的居民,这里的每户人家在外观上都是有区别的、个性化的。它的个性,或许就体现在作为标志物的那棵杏树的树龄、树形、冠盖的大小、倾倒的方向、枝杈的特征,以及花期花色上。这肯定不是有意为之,而是一种听天由命任其自然生长的结果。匪夷所思的是,这种无为而治的态度,却恰恰造就了人类审美追求中最为注重的个性。也许,这就是许多人不辞劳顿,宁可舍弃城市公园中那饰着彩灯的亮丽,却偏要钻进这西昆仑的深处寻找杏花村的真实理由。

据考证,远在距今3000年左右的中亚第一次人口大迁徙中,有一支安德罗诺沃人的部族,从西部跨越费尔干纳盆地来到东帕米尔高原,落脚于下坂地附近,开始了相对定居的放牧生活。此即生活在东帕米尔高原上的塔吉克人之一部。这次进入塔什库尔干河谷,在下坂地水库附近,我最初看到的是属于原新迭村的杏树林。新迭是塔什库尔干河向东转弯后的第一个村落,下坂地水库落成,这个村落已经被淹没,但那些生长在高处的杏树林依然存在。根据西高东低、西寒东暖的规律,这里的杏花凋零,应该意味着新迭以东的杏花会在更早的时间开始衰败。但在其如克同村,我们却看到了满村的杏花竞相开放,有粉红也有胭脂红,把一块三角形的河谷地段染成了一幅水粉画。地面虽然已有落英,但树上的盛势依然不减,称得上是正当花季。继续向东,我们诧异于有些路段芽苞初绽,有些路段则只剩下些浅褐色的花蒂。当汽车沿陡峭的坡道冲入库科西鲁格那段丁字形宽谷时,竟然又是满沟的杏花竞相开放,并一直向南延伸到丁字河谷的深处。这满沟的杏花,竟成为我们舍弃乡政府所在地,直插到6公里以外的贾帕尔·库力家的原因。

在塔尔乡的杏花长廊,同行的女伴们有意迈着猫步,反复地行走在那条百米长的、由杏花编织成的拱形廊道下,乐不思蜀。不巧的是,那天午后,塔里木盆地南缘的沙尘西侵,直达昆仑山外缘。塔尔乡的天空不再清澈,使得模特照上的背景缺乏美感。挑剔的女士们打算返程时重温旧梦,却没料到事隔24小时,当我们回到这里时,一场短暂的风雨已将一廊道的花瓣打入泥泞,一片狼藉。

在大同,令我们诧异的那种情景重演。在进入大同的乡道上,车轮卷起尘土的同时,也卷起飘落在车辙中的纷繁的花瓣,说明这里花季已过。利用办理通行手续的等待时间,我四处走走,居高临下地观山望景,确认这个以杏花著称的大同乡,本次花季已过,失去了它的观赏价值。但一小时以后,当我们北行8公里,找到买买提·巴依的那栋独立家屋时,一溜百米长的杏林又灿烂地绽放在河谷的一隅,有粉红也有胭脂红,将买买提家那片远离人群的住处染成了一幅水粉画。

仅仅相隔6公里,怎么会有天壤之别?这令我百思不解。

在买买提家歇息一夜之后,我们继续向北,打算沿着这个峡谷去找更美的去处。但仅仅走出两三公里我就发现,路旁的一片杏林里,又有满树生涩的花苞一团团地簇拥在枝头,似乎在不解地观望着我们过早的到来。直到那时,我们才有所醒悟:不只是西高东低、西寒东暖的大趋势,昆仑山深处山区复杂的小气候,或许也在左右着杏树的生长节律。比如沟的宽窄、走向,背风与遮蔽阳光的程度等等。从买买提·巴依家到北部那片杏林,仅仅相距两三公里,花期却有很大差别。如果不是由于高耸的山壁与收缩的峡口遮蔽了投向这里的阳光,我们就找不到其他的解释。

也正是这种小气候的差异,使得我们这次总体上有些过晚的观赏杏花之旅,仍然收获颇丰。

至于西昆仑深处的塔吉克人与杏树的不解之缘,究竟是出于物质的需求,还是文化的传承,这肯定是一个双解的问题。至今为止,高原塔吉克人的生活习俗中,仍然传承着为新生婴儿涂抹一脸杏仁黑的做法。人类的进化史已经证明,物质与文化,这是指向同一目标的两道并行的车辙。一棵百年相传的古杏树,固然是这个家族安定祥和的象征。但在物质匮乏的昆仑山深处,朋友来了,坐在土炕上,嚼嚼杏干,喝喝杏仁茶,聊聊儿孙、田地、牛羊,临走再给你装上一把甜杏仁作为旅途充饥用,你就难以界定这究竟是物质需求还是文化范畴,体味到的只是那种简朴而浓郁的生活气息。