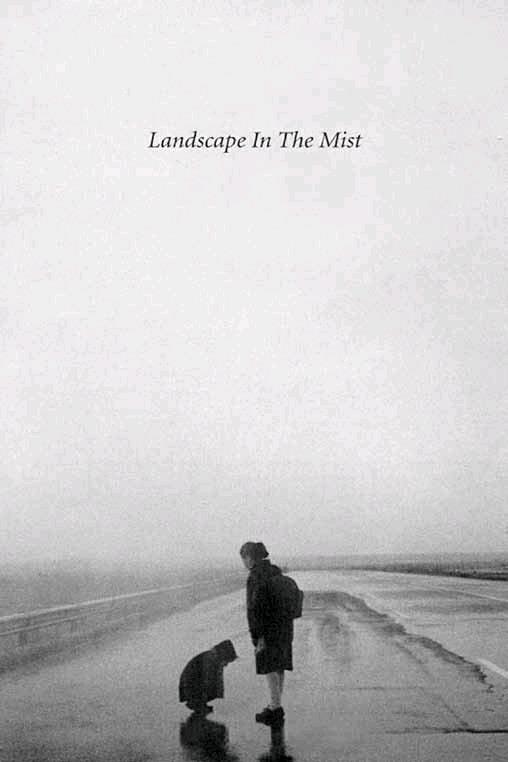

归途:没有终点的流浪

孙可佳

寻父 回乡

“起初有些混沌,然后便有了光。光和暗渐渐分离,便有了白天和黑夜。”《圣经·创世纪》中的故事我们都很熟悉。影片开头,这个故事来得不期而遇。故事在海伦· 卡兰德罗舒缓沉郁的音符里铺展开来,弥漫着忧伤悲戚的情绪。导演安哲罗普洛斯一开始就已然奠定了这低沉的甚至近乎残酷的语气。不过这个故事从来没有讲完过,每次都是在快要讲到上帝以己之像造人时便被母亲的脚步声打断。到了片末,当《圣经》中的这段故事再次从亚历山大口中提起时,他只是静静地说:“一开始只有黑漆漆的一片,后来光线才出现。”没有提及人的创造,没有提及创世的故事,我不知道这是一种对成人的绝望还是仅想以光的出现为结,让我们不会因此而丢失了哪怕微茫的希望?或许都有。“绝望之为虚妄,正与希望相同。”光和暗,白天与黑夜,正是人间共生共存的希望与绝望。当我们看到了混沌,就守候到了光亮;当我们看到了微茫的光亮,谁知道又度过了怎样的漫漫长夜?

回到影片,这是一个寻父的故事。片中的“父亲”也许存在,也许不存在。妈妈说“父亲”在德国。而这里的德国,正如雾中的风景,影影绰绰,可望而不可即。如姐弟俩途中所遇的舅舅所言:“德国……真是个极大的谎言……是想给人梦想的吧?”所谓“德国”,不过是一个“等待戈多”式的隐喻而已,是孩子们心中的理想天国。影片开始,导演用《创世记》传达了这个信息,姐姐每次都没有讲完,母亲就在外边轻推房门,光线从门缝中划破黑暗,带着我们渐渐进入这两个孩子的世界。然后他们就出发了。这告诉我们,乌拉和亚历山大的远行,是一个与人类的源起相关的故事。

我们知道,在西方语境中,上帝是一个永远大写的父亲。他在创造完光明黑暗、天地万物之后,“有雾气从地上腾,滋润遍地”,便用地上的尘土,造出了“有灵的活人”――人类诞生于有雾的风景之中。历经变迁,人类被逐出伊甸园,散居世界各地。但是千百年来,人类回归父的乐园,寻求永生的理想从未停息。因此,寻找“父亲”,寻找雾中风景,是人类回归诞生之地的努力。寻父,就是回乡。

这让我想起《奥德赛》中的回乡之旅:奥德修斯在海上漂泊10年,以坚定的信念战胜种种困难,终于感动天神,得以回到故乡。回乡,或者说漂泊,也许是东西方文化中共有的母题。“黯然销魂者,唯别而已矣。”不同于古希腊悲剧式的分离在抗争与毁灭之中,中国的古人总在别离中言当事者心中之苦涩。回乡者均需要极大的毅力,克服重重困难,抵御种种诱惑。在这层层苦难的磨砺之中,人性的光芒迸发出来。所以,回乡的过程,就是成就崇高人性的过程,是人性向神性靠拢的过程。回乡是人类自由意志对命运的反抗,那么小小的乌拉和亚历山大,能不能战胜命运的巨手呢?

痛苦的成长

回乡的过程,也是人类长大的过程。

对于影片中的姐弟俩乌拉和亚历山大而言,漂泊是一次刻骨铭心的成人礼。安哲罗普洛斯把“放逐与流浪”这个属于成人世界的沉重主题加诸两个孩子身上。姐弟俩在路途中遭遇了一个又一个类似“父亲”的角色——把他们赶下火车的乘务员、巡警、卡车司机、流浪艺人……在这些“父亲”角色中,乘务员让他们认识到秩序与权威,流浪艺人让他们感受到友爱与信心,卡车司机则以极端的方式让他们接触到艰难与冷酷。

“亚历山大”这个名字,具有古典诗歌一样的美,象征着身强体健、有着希腊血统的男子。5岁的亚历山大,有着他这个年龄少见的神闲气定。旅途中经历的种种磨难,他都淡然视之。当餐馆老板逼他擦桌子换取面包时,他还不忘了先坐下来,认真地听完一位流浪小提琴手的演出,然后真诚地报以掌声。在那场大雪的晚上,驻足向天的人们,像一个个古典的希腊雕像。乌拉拉着亚历山大,跑过肃穆的人们,跑出雪的世界。小姐弟见到垂死的马,亚历山大失声痛哭——面对生命消逝的那份悲恸与慌乱,让这个孩子过早地成熟起来。

开始,乌拉告诉亚历山大,神说:要有光,于是就有了光。最后,小亚历山大挥挥手,雾散,云开,光来。

而乌拉一直在承担大人的职责。她遭受凌辱,走过懵懂的初恋,坚定地告别意中人,走上自己的漫漫长路。在他们经过的最后一个车站,年少的乌拉用胆怯、生疏的手法向一个士兵暗示要出卖身体,换取路费—―她迅速学会了成人世界的游戏规则,这无疑是流浪的最终结局。虽然安哲罗普洛斯为影片设置了一个近似希望的结尾——“雾中风景”,但两个孩子的悲剧性宿命已经不可避免,流浪与漂泊已经成为他们生命的一种存在形式,这在流浪之初已经注定。

那么奥瑞斯蒂斯呢?如果说回鄉是人的自由意志对命运的必然性的反抗,那乌拉的爱情,则是自由意志在命运面前的粉身碎骨—―她爱上了一个不能爱的人。奥瑞斯蒂斯,这个在漫漫旅途中唯一给过她温暖的人,这个唯一愿意半跪在她面前以尊敬的目光仰望她的人,这个俊秀得像古希腊雕像的青年,是一个同性恋者。奥瑞斯蒂斯像一个父亲,又像一个天使。天使只能留在想象里,父亲才活在人世间。乌拉对奥瑞斯蒂斯的感情,带着对父亲般的依恋。作为父亲,他能在某一时刻保护孩子们;但是他终究还是天使。在他们分别的那个清晨,他们一起在海边观看一架直升机打捞一只巨大的手的石雕。那徐徐升起的巨手,从天空中狰狞地指向地面。那是不是命运之神在警告他们?作为天使,他只能面对着苍茫的天空,绝望地哀诵里尔克《杜依诺哀歌》的诗句:“是谁,倘若我呼喊,可以从天使的序列中,听见我?”这不正是俄狄浦斯的痛苦呼喊:“命运啊,你跳到哪里去了?”

这段感情注定没有结果,乌拉抱着奥瑞斯蒂斯痛哭之后,一声不吭地拉着亚历山大离去,真正地离去。仍然是午夜的空寂的马路,没有言语,没有眼泪,只有一个紧紧的拥抱,两个伫立良久的身影。镜头绕着两人徐徐转动,似乎在轻轻抚慰两个受难的心灵。乌拉缓缓从地上拿起背包时,她的背影微微向前倾斜,瘦小的身躯充满了神性的光辉。我想,就在这一刹那,那些当年允诺奥德修斯还乡的天神们,也恩准了乌拉姐弟的还乡。当奥瑞斯蒂斯向疾行而去的姐弟二人挥手之时,镜头缓缓提升,从空中淡淡地注视着他。这是不是无常的命运之神在流露出些许恻隐之心?

这次离去,标志着乌拉向自己的童年彻底告别。

结尾的时候,当已经成长的乌拉向士兵伸出手去,那个士兵局促不安,张皇失措——人性终究征服欲望,撒旦暂时地隐匿了。

但是撒旦只是暂时地隐匿。残忍像风一样,来了又去。而被践踏的小草,还要顽强地生长起来。

生命是如此脆弱,成长是如此痛苦。可只有这样,世界才能慢慢地在我们脚下扩展。

除非死亡,我们的一生都在成长。

上帝的沉默

安哲的《塞瑟岛之旅》(1984)、《养蜂人》(1987)和《雾中风景》(1988)构成了他的“沉默三部曲”。按他自己的说法,《塞瑟岛之旅》是历史的沉默,《养蜂人》是爱的沉默,《雾中风景》则是上帝的沉默。

如果说《雾中风景》是关于乌拉和亚历山大的旅行,那么所有其他的都只是他们旅途中的过客,悲剧的制造者、参与者和看客——列车员、对他们毫不关心的舅舅、濒死的马和婚礼中的人们、强暴乌拉的卡车司机、酒吧的侍者与客人、解散的演奏团、被直升机吊起的大手、奸诈的餐馆老板、吹奏的老者、车站的士兵,还有奥瑞斯蒂斯,尽管他是如此的特别。

乌拉和亚历山大的旅行从梦想开始,到现实结束,从美好开始,到绝望终止——他们躲开家里的母亲,去寻找那个远在德国的、只存在于梦中和信纸上的父亲。直至影片结束,他们到了德国,似乎离梦想更近,但现实依旧遥不可及,因为父亲本不存在,甚至连母亲都已然缺席。

始终难以忘记:当卡车司机像拎小鸡一样把乌拉拽进卡车后厢,而后镜头就静静地停滞在那里,没有音乐,没有叫喊,甚至没有挣扎,压抑已变得无关紧要。卡车车厢像一个巨大的黑匣子,包裹了一切反抗、挣扎和痛楚,但没有任何挣脱了出来。来往的车辆与静止的卡车车厢的布帘,形成强烈的对比。同一个镜头,动静之间,“物是人非”。这是高度的电影技巧,可是却用得这么残酷,让人的心忍不住地痛,无法遏止的悲伤扑面而来。

于是我想起伯格曼在《夏夜的微笑》里说的:“最终将我们推向对绝望无动于衷的,是我们无法保护任何一个人免受任何一刻的痛苦的事實。”

奥瑞斯蒂斯是个俊秀而善良的男人,可他就像强弓的弓弦,把痛苦之箭更准、更狠地射向乌拉。尽管他不断地帮助姐弟俩,给他们吃的,安顿他们睡,载他们前行,还帮助他们躲过警察的追捕;在乌拉最痛苦的时候,他成为她的精神支柱。然而在她最需要他的时候却轰然倒下——像一座破旧的神庙。

终点 家园

安哲说:“我的电影大多是关于放逐的电影,这种放逐不只是难民,也是内心层面上的放逐。心失去了目标,对把自己也卷进去的世界感到陌生,自己觉得自己变成了异邦人……这种流浪的感觉是一种内部的东西而不是外部的。”

《塞瑟岛之旅》是一个关于流亡多年的“父亲”斯皮罗回归故里的叙事。斯皮罗是希腊内战时期的游击队员,流亡在外多年,已经被希腊政府宣判过四次死刑。他是真实存在的,身份却因国家否认而不存在。家乡的人无法接受一个被政府判过死刑的人扰乱他们的生活,村长在门口喊着“:手里拿着枪在山里到处乱跑的时代已经结束了,你是死人啊,在军事法庭上有四次被判死刑……你还有把村子搅乱的念头吗?你给我走吧。”历史时间的错位使个体生命陷入尴尬。斯皮罗仍然保留着离开时对家乡的看法,他在墓地中同曾经的战友打招呼,这无疑是对家乡、对历史跨越时空的问候。但是,故乡在他的流亡中已经割断了与历史的关系。斯皮罗对于故乡来讲,只是一个无任何意义的陌生人。茫茫大海中,一只浮筏,一对背影,无疑是个体生命在历史面前的无条件投降。这种放逐既是物理意义上的被驱赶,也是心理层面上的被迫流浪。

《塞瑟岛之旅》是历史造成的个体生命的一次地理与心理放逐,《养蜂人》与《雾中风景》则是个体生命一种主动的自我放逐与流浪。没有明确的历史感和时代感,历史仅仅作为一种标签,昭示出生命存在的时间性。

旅行的终点终于来临了。乌拉和亚历山大跨过“边界”,来到“德国”。长达数十秒的全黑画面,接着银幕一角闪现出一只小船,而后又全黑约七八秒。这让人联想到《红楼梦》中贾宝玉梦游太虚幻境时所遇的迷津之渡,“深有万丈,遥亘千里……只有一个木筏……但遇有缘者渡之”。然后就是一片浓雾,姐姐在呼唤弟弟起来。“起初,有些混沌,然后出现了光……”随着亚历山大朗诵起《创世纪》中的篇章,浓雾慢慢淡去,地平线上一棵大树清晰浮出。姐弟俩奔过去,紧紧抱住了树身。也许,这就是伊甸园中的能使人与神同寿的生命之树吧?他们终于回到了永恒的家园。

据说,剧本起初不是这样,安哲本想让两个孩子消失在浓雾中。他7岁的女儿看到剧本后,哭了:“父亲在哪里?家在哪里?”于是他让姐弟俩渡过“迷津”,抱住了那棵生命之树。安哲对女儿说,“如果你愿意,你可以重新创造这世界,就像这样,手轻轻一挥,雾就会消失。”

7岁的小姑娘,尚未尝尽生活的沉重。现实中的结局,多半会是安哲最初设想的那样——高远的理想,往往是没有结果的。“溯洄从之,道阻且长;溯游从之,宛在水中央。”又或许,当达成一个目标之后,他们又向下一个目标出发了。在奥德修斯的故事中,他虽然回到家乡,与妻儿团聚,重新当上国王,但在年老之后又重新出海,不知所踪。

也许理想的追寻,就像一次次把巨石推向山巅而又滚落的西西弗斯的磨难。西西弗斯是痛苦的,因为他进行着无望的工作;但他又是幸福的,因为他永远在旅途中,他眼底的风景永远不会枯竭,他的歷史永远不会终结。所以,加缪称西西弗斯为“荒诞的英雄”,“当他离开山顶、渐渐深入神的隐蔽的住所的时候,他高于他的命运。他比他的巨石更强大”。

一次漂泊的结局,只是下一次漂泊的开始。悲伤从来就没有终点,只是从一个车站来到了下一个车站。

叙事思想家

安哲的长镜头就像泪水缓缓滑过脸颊。整部电影宛如一幅关于悲伤的长卷,每翻开一页,泪水就会夺眶而出,停在双颊上迟迟不肯滚落,可不知什么时候,已满面泪痕。

大量的长镜头与固定机位,平缓沉着地给我们讲述着两个小主人公的旅行。镜头的运动常常带着诗的韵律,就像给观众展开一幅“散点透视”的中国山水长卷。仪式般的场景,以及一些诗歌朗诵式的台词,令观者恍如在观看一幕深沉凝重的希腊古典戏剧。不断出现的空旷的马路,无人的车站,急驰的列车,使我们与漂泊的姐弟俩一起体味在途中的悲凉与寂寥。

刘小枫在一篇纪念波兰电影大师基耶斯洛夫斯基的文章中说:“叙事家大致有三种:只能感受生活的表征层面中浮动的嘈杂、大众化地运用语言的,是流俗的叙事作家;能够在生活的隐喻层面感受生活、运用个体化的语言把感受编织成故事叙述出来的,是叙事艺术家;不仅在生活的隐喻层面感受生活,并在其中思考,用寓意的语言把感觉和思想表达出来的人,是叙事思想家。”

我想,安哲罗普洛斯是一位超越了一般艺术家的叙事思想家。他像一位古希腊的诗人和哲学家,用自己的镜头语言,记录着人世的喜乐悲苦,思考着人类在大地上亘古不变的处境。他“对时代生活带着艰苦思索的感受力,像一线恻隐的阳光,穿透潮湿迷蒙的迷雾”。安哲和他的作品,能让我们怀着一份虔敬与肃穆,安坐于诸神之前,以一种拈花微笑式的超脱,洞察我们远未完美的人生。

有一首歌唱道:“回不去的才是家乡,到不了的才是远方。”

感谢《雾中风景》,带我走了这一趟没有终点的归途。