长江中游城市群土地资源承载力评价研究

■ 孙 策/成金华/孙 莉

(1.中国地质大学(武汉)经济管理学院,湖北 武汉 430074;2.中国地质大学(武汉)计算机学院,湖北 武汉 430074)

长江中游城市群土地资源承载力评价研究

■ 孙 策1/成金华1/孙 莉2

(1.中国地质大学(武汉)经济管理学院,湖北 武汉 430074;2.中国地质大学(武汉)计算机学院,湖北 武汉 430074)

从长江中游城市群整体格局出发,提出长江中游城镇规划建设土地利用区划的基本原则和评价方法,实证分析了长江中游城市群“两横三纵”为主体的城镇规划用地格局,规划出长江中游城市群城镇规划建设土地利用可供给性分区,在此基础上提出建议:(1)差别化管控城市新增建设用地;(2)加强区域耕地布局和开发保护;(3)能源管网建设应注意不同地区的重大环境工程地质问题。

长江中游城市群;土地资源;承载力

0 引言

长江中游城市群是经国务院2015年4月《长江中游城市群发展规划》(下文简称《规划》)批准实施,以武汉、长沙、南昌为中心城市,涵盖武汉城市圈、环长株潭城市群、环鄱阳湖经济圈等中部经济发展地区,以长江中游黄金水道为主轴,依托沿江、沪昆、京广、京九和二广等重点轴线,形成多中心发展格局。根据《规划》,长江中游城市群国土面积约31.7万km2,占全国陆地总面积的3.3%。2014年末,该城市群区域总人口1.21亿,平均人口密度(2013年)为381.70人/km2,其中武汉市为967.8人/km2,长沙市为540.4人/km2,南昌市为689.1人/km2,人口聚集效应明显。

1 相关研究概况

土地资源承载力是指在某一时期,某种环境状态下,某一区域土地资源对人类社会、经济活动的支持能力的限度,是土地资源所能容纳的人口规模和经济规模的大小。

国外对资源承载力的研究主要集中于土地资源、水资源及矿产资源方面以及国土资源综合承载力研究。20世纪80年代初世界自然保护同盟(IUCN)、联合国环境规划署(UNEP)以及世界野生生物基金会(WWF)在其出版的《保护地球——可持续生存战略》一书中指出:“地球或任何一个生态系统所能承受的最大限度的影响就是其承载力”[1]。1970 年以前的土地承载力研究是与生态学密切相关的[2]。从可持续发展的角度,国外很多学者从人口模型预测土地资源承载力对农畜牧业的影响[3],来协调人类发展与环境的关系。

从国内研究现状来看,研究最多的是土地资源承载力和水资源承载力。在20世纪80年代初期,田雪原和宋健分别提出了国内的土地资源所能承载人口的数量[4-6]。随后,土地资源承载力研究开始突破耕地承载力的范畴趋于综合性[6],如对长江三角洲地区和移民安置区土地承载力进行评价[7,8]、提出“土地综合承载力”概念[9]等。在国土资源承载能力定量综合评价研究方法方面,许联芳(2013)提到国土资源环境承载力是国土规划的底层基础,对于国土资源承载力的调查和评价研究应成为规划的重要内容、编制的依据[3]。齐亚彬(2004)研究构建了反映经济社会和环境资源的评价指标体系[10]。徐筱(2013)构以自然资源为基础,利用层次分析法,综合考虑与资源要素相关的社会经济等因素构建国土资源承载力指标体系[11]。在国土资源承载力区域差异分析和规划格局方面,徐筱以全国和湖北省作为参照区,以相对自然资源承载力、相对经济资源承载力为基础,分析武汉城市圈 2000—2010 年相对国土综合资源承载力动态变化及其区域差异[11]。吴卓瑾(2009)利用生态足迹和水足迹方法,进行定量计算;运用GIS空间分析方法,分析合肥市国土资源承载力对城市空间布局的约束因素;运用系统动力学方法预测了维持合肥市可持续发展的国土空间发展方案[12]。

综上所述,国内外在资源承载力研究方面,利用科学的方法全方位的研究成果较少,仅局限于一种或几种方法对水或土地资源等单资源要素的某一个侧面加以阐述。国土资源综合承载力研究则比较少见。其中,研究最多的是土地资源承载力和水资源承载力。

2 研究原则与方法

长江中游城镇规划建设土地利用区划的依据是,坚持“生态优先、永续发展”的可持续发展理念,以将长江中游城市群建设成为中国经济新增长极为目标依次进行区内土地利用规划,提出规划可操作性建议,为城乡、产业、基础设施、生态文明、公共服务等“五个协同”发展目标的实现提供资源环境保障能力。

长江中游城镇规划建设土地利用区划的基本原则是,在具有水资源保障能力的前提下,维持区内河湖湿地等生态用地规模,加强对优质耕地的保护,保障粮食安全。在此基础上,对中等质量或劣质耕地和林地等非河湖湿地类生态用地进行地质环境限制性评价,将强限制性因素制约的耕地和林地,规划为林地等一般生态用地,否则,规划为城市建设用地。对重点城市的建成区,进行地质环境限制性评价,对强限制性因素制约区,建议规划调整为生态用地,否则,规划为建设用地。

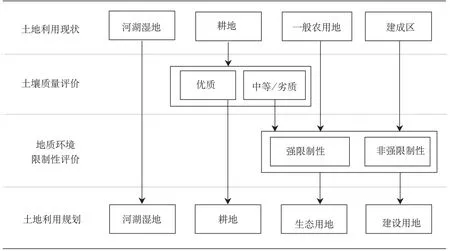

基于以上原则,通过综合研判,长江中游城市群城镇规划区内土地利用规划采用以下三种方法、四个步骤(参见图1)。

2.1 方法

图1 基于土地质量及地质环境限制性评价的城镇规划建设区土地利用区划流程图

(1)系统动力学法(System Dynamics)。系统动力学法是通过研究系统内部诸因素形成的各种反馈环,同时搜集与系统行为有关的数据和情报,采用计算机仿真技术来对大系统、巨系统进行长期预测的方法。

(2)多目标决策分析法(Multi—objective Decision Making and Analysis)。主要是从多种资源的限制作用或多个目标来分析特定区域的土地或环境承载力。

(3)相对资源承载力方法。分析对象从单一资源扩展到广义的资源(包括自然资源、经济资源),此方法能够较清楚地分析出不同区域资源承载力的差异。

2.2 步骤

(1)以水资源保障程度为基础,分析水资源承载能力。对水资源承载能力低的地区,不再进行城镇建设土地利用承载力评价,但是仍然进行城镇建设土地利用适宜性分区。

(2)建议划定长江中游城市群河湖湿地、优质耕地及保护范围,作为城镇规划建设禁止开发区。

(3)对城市规划区之内红线外的土地,进行地质环境安全评价。圈定强限制性因素制约区和较强限制性因素制约区。对强限制性因素制约区,划定为禁止开发区,结合城市规划调整为生态用地。

(4)综合提出城市规划建设区土地利用建议。通过对长江中游城市群影响城市建设的重大地质环境问题分析,确定的城镇规划建设土地利用地质安全评价限制性因素包括:①矿山环境地质问题影响区;②岩溶地面塌陷易发区;③山地地质灾害易发区;④区域地壳稳定性。其中,强限制性因素包括:①矿山环境地质问题影响严重区;②岩溶地面塌陷高易发区;③地质灾害高易发区;④地震活跃带。较强限制性因素包括:①矿山环境地质问题影响较严重区;②岩溶地面塌陷中低易发区;③山地地质灾害中易发区。

3 实证分析

3.1 长江中游城市群“两横三纵”为主体的城镇规划建设格局

根据《规划》,长江中游城市群将建设成为具有全球影响力的现代产业密集带,成为京津冀、长三角、珠三角之后中国经济增长“第四极”。

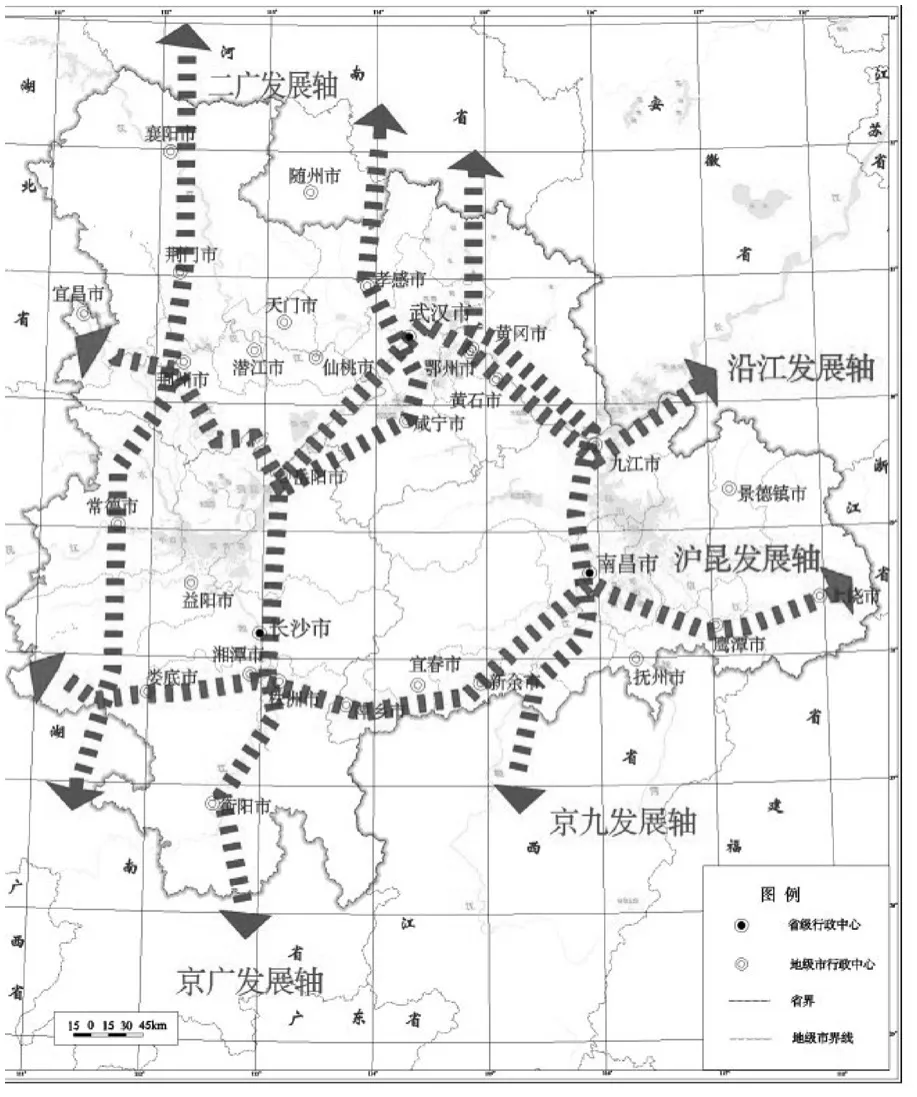

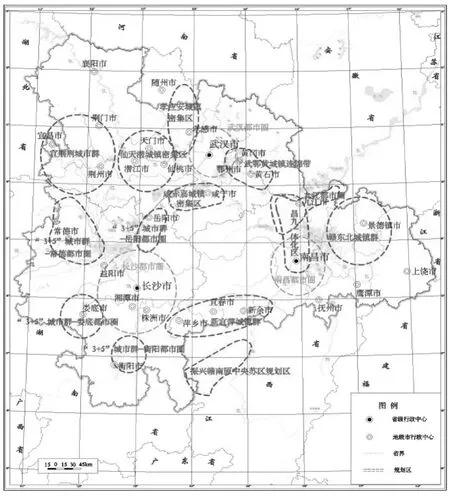

长江中游城市群以国家和省级重点开发区域为主体,“两横三纵”沿线城镇化发展格局日益清晰,形成了一批各具特色的中小城市和小城镇(图2、图3)。

图2 长江中游城市群发展轴示意图

图3 长江中游城市群城镇化开发格局线示意图

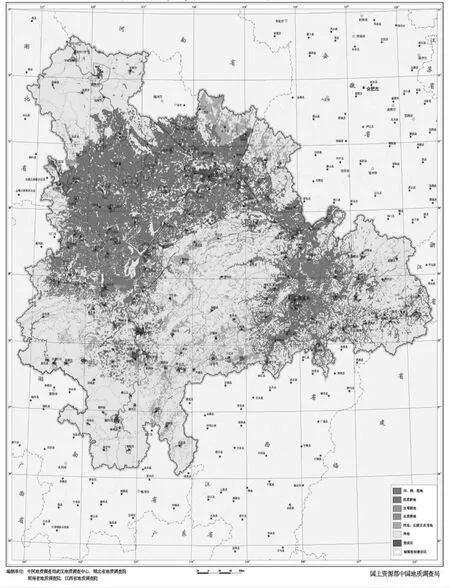

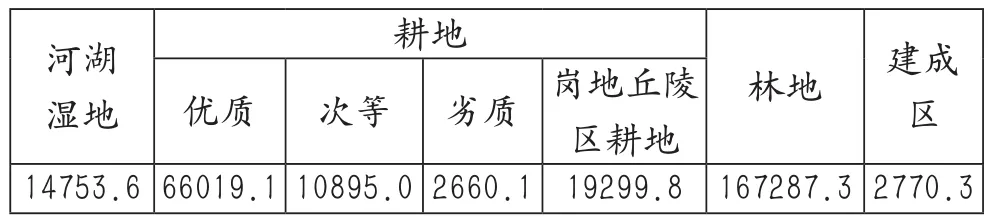

其中长江中游土地类型分为农用地、建设用地和未利用地。农用地以耕地、林地和水域为主,其中林地面积所占比重最大,其次是耕地,主要集中分布于平原区,包括江汉平原、洞庭湖平原、环鄱阳湖平原,此外,丘陵岗地区有大量耕地分布。建设用地包括城乡住宅和公共设施用地、工矿用地、交通水利设施用地、旅游用地等,主要集中在中心城市和“两横三纵”沿线重点城市。长江中游城市群土地利用现状参见图4、表1。

图4 长江中游城市群土地利用现状

表1 长江中游城市群各类型土地利用统计(单位:km2)

3.2 长江中游城市群城镇规划建设用地可供给性分区

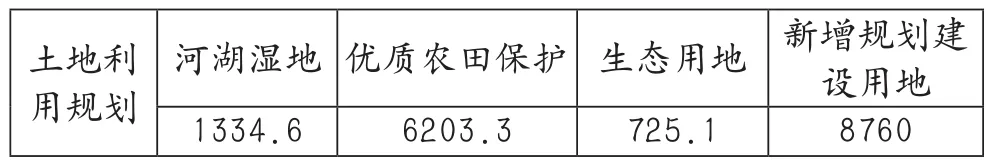

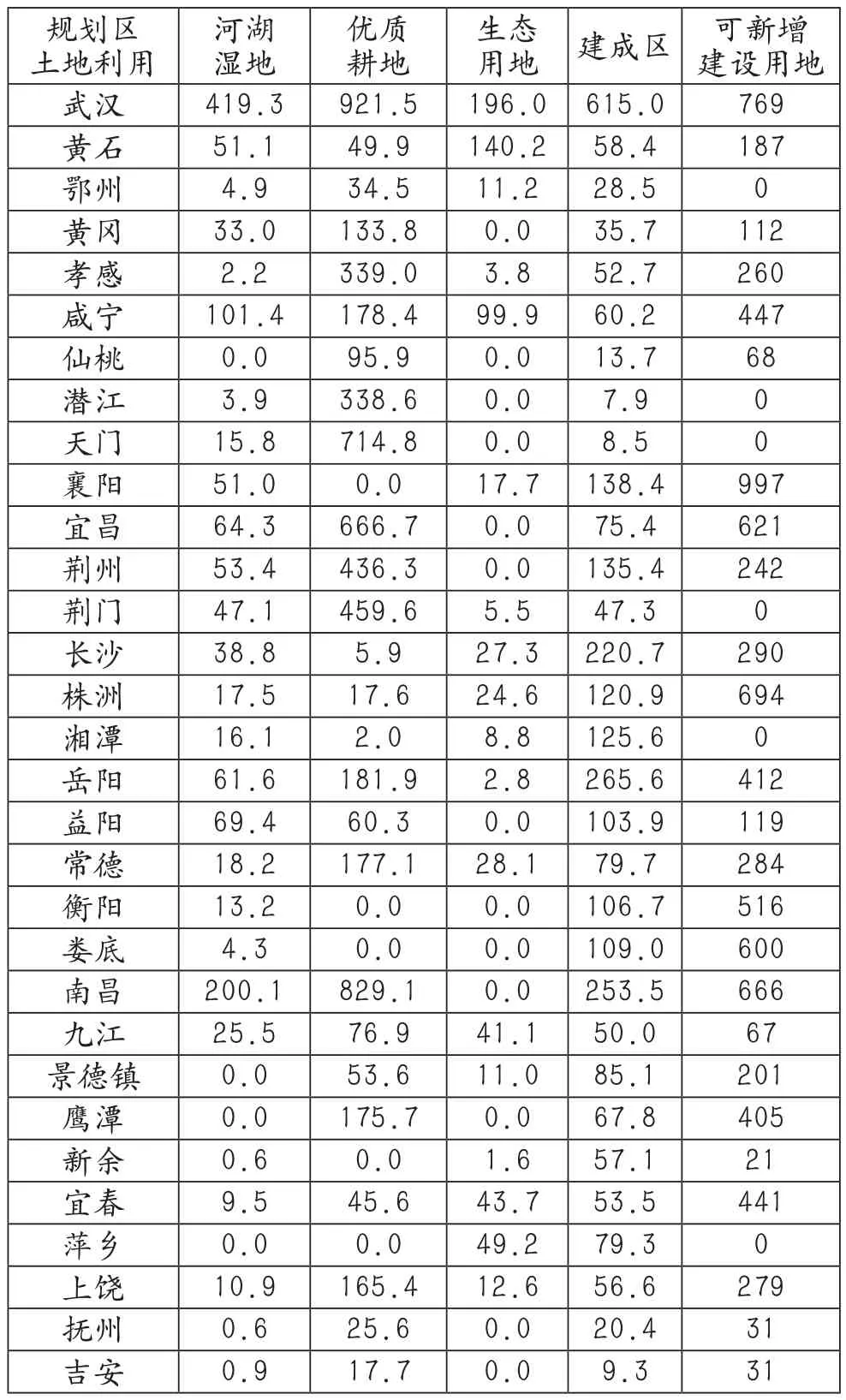

长江中游城市群区域城镇规划区(至2020年或2030年)建设用地受到多种资源环境因素的综合制约。其中,长江中游城市群规划建设区内湖泊、河流、湿地等重要生态保护用地面积1335km2、地球化学环境质量优质耕地面积6203km2;此外,地质环境强限制性因素(矿山环境问题影响严重区、岩溶地面塌陷高易发区、地质灾害高易发区、瑞昌-阳新等地震活跃带等)制约区面积725km2,可以作为城市生态用地;地质环境非强限制性因素制约区面积8740km2,将作为建设用地潜力区(表2、表3)。

表2 长江中游城市群城镇规划建设区土地利用规划建议(单位:km2)

表3 长江中游城市群城镇规划建设区土地可供给性评价(单位:km2)

4 结论与建议

(1)长江中游城市群城镇建设用地上限为13200km2(约2000万亩),可新增建设用地潜力大,达到8760km2(约1300万亩)。可承载人口1.39亿,国民生产总值达26.6万亿元。

(2)城市建设开发程度差异明显,建议差别化管控城市新增建设用地。对湖北省鄂州、荆门、仙桃、潜江、天门,湖南省湘潭、江西省萍乡共七个地级城市应严格管控城市新增建设用地,发展节水农业,提高工业用水效率。

(3)区域耕地布局及开发保护建议。长江中游城市群优质和良好耕地面积约69688km2,集中分布在江汉平原及鄱阳湖平原大部、洞庭湖平原的松虎平原、澧水下游、沅江江下游 ,建议划为永久基本农田,予以严格的保护和科学开发利用;可利用富硒土地利用面积13706km2,散布于韶山、桃源、临澧、江汉平原、九江和鄱阳湖平原南部地区,可以发展相关的特色富硒农业;重金属中-重度污染或超标耕地面积约516km2,主要分布在大冶、益阳、湘潭、株洲、上饶等矿集区,建议修复治理、调整种植结构或者调整土地用途。

(4)能源管网建设应注意不同地区的重大环境工程地质问题。长江中游城市群能源网络建设区总体环境工程地质条件较好,环境工程地质条件差异大。江汉-洞庭湖平原区存在软土发育等不良地质体;株洲-新余管网段要注重岩溶地面塌陷、采空区地面塌陷等环境工程地质问题等;黄冈-南昌管网段在江西瑞昌应尤其注重岩溶地面塌陷,该区的低烈度地震往往成为岩溶地面塌陷的触发因素,不宜建设大型储气设施或大型油气战略储备基地。

[1] ANON. Regional Study on Economical Supporting Capacity of Land Resources in Shandong Province[J].Chinese Journal of Population,resources and Environment, 2007(1):70-75.

[2] 陈百明.“中国土地资源生产能力及人口承载量”项目研究方法概论[J].自然资源学报,1991(3):197-205.

[3] 许联芳.长株潭城市群国土资源环境承载力的形势与对策[J].国土资源导刊,2013(2):49-50.

[4] 周纯,舒廷飞,吴仁海.珠江三角洲地区土地资源承载力研究[J].国土资源科技管理,2003(6):16-19.

[5] 宋健,孙以萍.从食品资源看我国现代化后所能养育的最高人口数[J].人口与经济,1981(2):2-10.

[6] 田雪原,陈玉光.经济发展和理想适度人口[J].人口与经济,1981(3):12-18.

[7] 王书华,毛汉英.土地综合承载力指标体系设计及评价——中国东部沿海地区案例研究[J].自然资源学报, 2001(3):248-254.

[8] 吴宗法,杨世港,谈采田.移民安置区土地承载力研究[J].河海大学学报(自然科学版),1999(4):39-44.

[9] 王緌.攀枝花市国土资源承载力分析[J].四川大学学报(工程科学版),2000(3):61-64.

[10] 齐亚彬.国土资源承载力定量综合评价研究——以天津为例[J].中国国土资源经济,2004,17(6):4-7.

[11] 徐筱.武汉城市圈国土资源承载力与生态容量研究[D].武汉:华中农业大学,2013.

[12] 吴卓瑾.国土资源承载力约束下的城市空间布局研究[D]. 上海:华东师范大学,2009.

The Evaluation on the Bearing Capacity of Land Resources in Urban Agglomerations in the Middle Reaches of the Yangtze River

SUN Ce1, CHENG Jinhua1, SUN Li2

(1.School of Economics and Management of China University of Geosciences, Wuhan Hubei 430074; 2. School of Computer Science of China University of Geosciences, Wuhan Hubei 430074)

With the overall picture of urban agglomeration in the Middle Reaches of the Yangtze River in mind, this paper introduces the basic principles and evaluation methods that we must maintain a commitment to making land use zoning for the towns planning and construction of the middle reaches of the Yangtze River. In addition, this paper analyzes "Two-horizontal & Three-longitudinal" urban land-use pattern, and plans out land use availability zoning for the towns planning and construction of the middle reaches of the Yangtze River. On this basis, this paper proposes that we must control the new build-up land in differential supervision way; enhance our efforts to determine the layout of regional cultivated land and protect the resources in development. Finally, this paper points out that we need to pay more attention to the major engineering-geological problems in different areas that we face in the construction of the energy pipeline network.

urban agglomerations in the Middle Reaches of the Yangtze River; land resources; bearing capacity

F301.2;F062.1

A

1672-6995(2017)05-0048-05

2017-03-09;

2017-05-11

中国地质调查局项目“地质工作可持续发展战略与管理研究、地质调查可持续发展政策研究与管理体系建设”(1212011220302)

孙策(1973-),男,湖北省恩施市人,中国地质大学(武汉)博士研究生,主要从事资源产业经济学研究。