浅议我国矿产资源法律法规体系建设

■ 康 伟/袭燕燕

(1.中国地质环境监测院,北京 100081;2.中国国土资源经济研究院,北京 101149)

资源行政管理与法制建设

浅议我国矿产资源法律法规体系建设

■ 康 伟1/袭燕燕2

(1.中国地质环境监测院,北京 100081;2.中国国土资源经济研究院,北京 101149)

我国矿产资源法律法规体系自1986年《矿产资源法》公布实施起开始构筑,目前已形成以《宪法》《物权法》《行政许可法》等相关法律为基础,以《矿产资源法》为核心,与之相配套的13部行政法规、8部部门规章及众多有关矿产资源管理的地方性法规、政府规章共同组成的不同效力层级、内容丰富的法律法规体系,对矿产资源、资产管理发挥了重要作用。但体系建设还存在不少缺陷,严重滞后于社会经济发展的需要。文章对我国矿产资源法律法规的框架结构、调整对象、调整内容、调整环节进行了全面梳理,分析了矿产资源法律法规体系建设出现的主要问题,从《矿产资源法》的修改及配套法规的配置等方面提出了完善矿产资源法律法规体系的相关建议。

矿产资源;矿产资源法;法律法规体系;配套法规

1 我国矿产资源法律法规体系建设现状

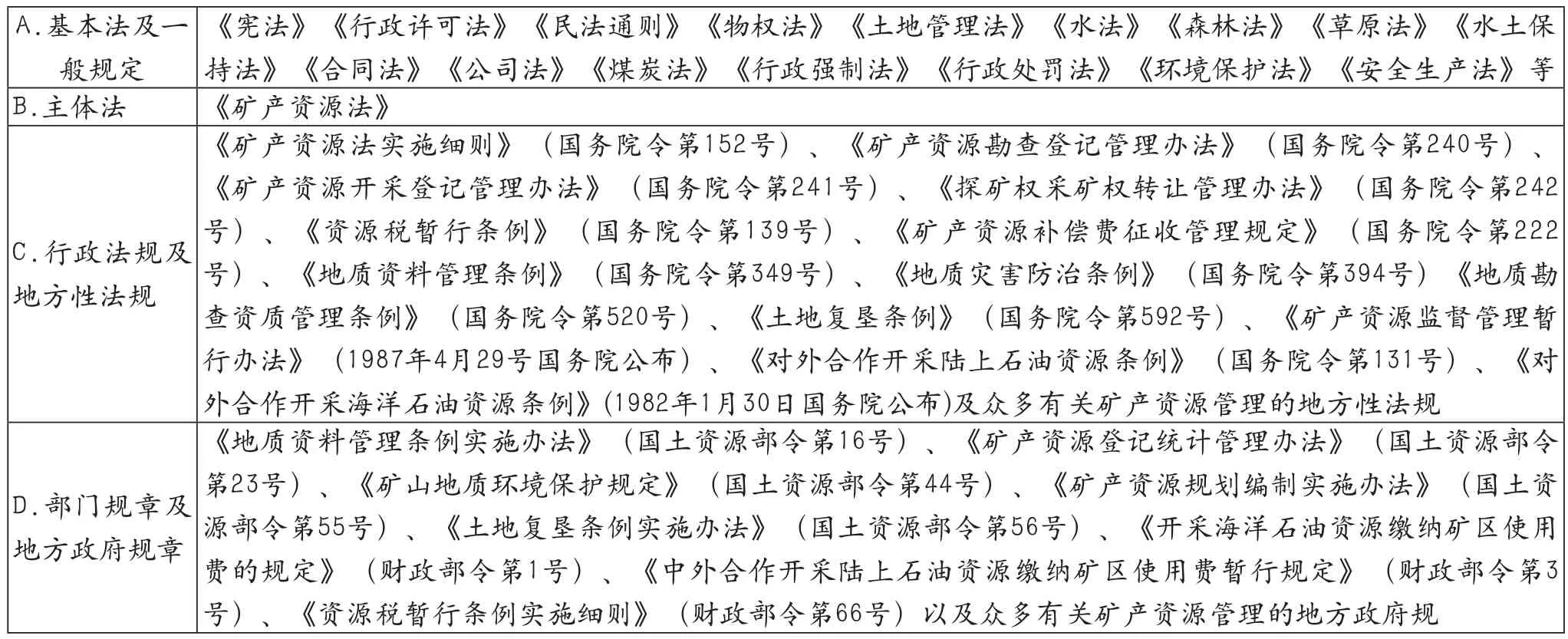

矿产资源法律法规体系建设是中国特色社会主义法制建设的重要构成部分,自1986年《矿产资源法》公布实施开始构筑,经过30年的历史演进,目前已形成以《宪法》《行政许可法》和《物权法》等法律为基础,以《矿产资源法》为核心,与之配套的《矿产资源勘查登记管理办法》《矿产资源开采登记管理办法》和《探矿权采矿权转让管理办法》(以下简称“三个办法”)、《矿产资源法实施细则》等13部行政法规,以及《矿产资源登记统计管理办法》《矿山地质环境保护规定》《矿产资源规划编制实施办法》等8部部门规章及众多有关矿产资源管理的地方性法规、政府规章共同组成的不同法律效力层级、内容丰富的法律法规体系(体系结构见表1)。

我国矿产资源法律法规体系是一个通过多种逻辑关联构成的、内涵丰富、多层次的复杂系统:

从调整范围上,涉及我国陆地和海洋的能源矿产、金属矿产、非金属矿产、水气矿产共计170个矿种;

从调整对象上,涉及矿产资源勘查开发利用过程中行政、民事、刑事等各种社会经济法律关系主体,包括矿产资源所有权人(国家)、矿政管理部门、各级政府、财税、工商、环保、安监等相关政府职能管理部门,地调机构、地勘单位、矿山企业、中介组织、矿业用地相关权利人、资源地居民,以及某类不特定群体(如无证盗采者等);

从调整环节上,涉及地质调查、矿产勘查、矿产开采、矿山闭坑、土地复垦到矿产品流通;

从调整内容上,主要涵盖了矿产资源所有权与矿业权、矿产资源规划与布局、矿产资源勘查开采行政审批、矿产资源税费、地质调查、矿产资源储量、地质资料、矿产资源勘查开采行为监督、矿山地质环境保护、矿产资源综合利用和法律责任等诸多方面。

2 矿产资源法律法规体系建设存在的主要问题

实践表明,我国矿产资源法律法规体系建设在矿产资源、资产管理中发挥了重大作用。对调整矿产资源管理经济关系,维护矿产资源国家所有者权益,保障资源合理开发利用,保护矿山环境,建立有序的矿产资源开发利用秩序、发展矿业经济等方面提供了法制保障。

然而,我国现行的矿产资源法律法规体系建设并不完善,严重滞后于社会经济发展的需要。现行《矿产资源法》是1996年修订的,与其直接相配套的《矿产资源法实施细则》却是1994年国务院公布的,之后再没有做过修订,其它12部行政法规中绝大多数是20世纪90年代公布的,还有1部是80年代公布的,2000年以后公布实施的只有5部。

从1996年《矿产资源法》第一次修订至今已21年,期间,无论是我国还是国际社会的经济形势和法制环境都已发生了巨大变化。尤其是进入21世纪以来,人口、资源、环境与发展已成为社会面临的重大课题,社会经济关系日趋复杂,矿业经济冷热交替,全球矿业竞争激烈,利益博弈加剧,围绕资源所引发的深层次矛盾越来越突出。从法制环境上,这一时期我国法制建设加速,先后制定了《合同法》(1999年)、《行政复议法》(1999年)、《招标投标法》(1999年)、《立法法》(2000年)、《安全生产法》(2002年)、《行政许可法》(2003年)、《环境影响评价法》(2003年)、《物权法》(2007年)和《行政强制法》(2011年)等等一批法律,多次修订了《宪法》《刑法》和《公司法》,修改了《环境保护法》《环境影响评价法》《煤炭法》《立法法》《行政复议法》《行政处罚法》和《安全生产法》等相关法律。这些法律的出台或修改对调整矿产资源开发利用经济关系和矿产资源、资产的管理产生了深远影响,特别是《物权法》的出台,矿业权用益物权的属性得以明确,对矿业权、财产权的保护受到社会广泛关注,而现行矿产资源法律、法规却没有对现实环境做出回应和必要的调整。

表1 我国现行矿产资源法律法规体系框架

总体来看,现行矿产资源法律法规体系建设存在的问题主要表现在以下几个方面:

(1)一些条款规定过时,不符合当前社会经济发展和矿产资源资产管理的实际情况。一是在立法指导思想上,强调的是矿业发展,没有充分体现出推进生态文明建设、促进经济社会可持续发展的理念;二是存在所有制不平等条款,不符合所有制平等保护的宪法原则;三是没有充分体现市场在资源配置中起决定性作用的基本原则,矿产资源市场配置相关规则缺乏,个别条款规定与市场经济的要求不符,如禁止将探矿权、采矿权倒卖牟利等。

(2)一些重要的、基本的法律制度缺失或相关规定过于原则、空洞。一是条款内容侧重行政管理,缺少对矿业权的法律属性和矿业权人权益保护的内容;二是矿产资源规划与布局、矿产资源宏观调控、矿产资源储量管理、矿业权退出等相关规定过于原则或空洞;三是法律规范操作性不强,如对一些勘查开采行为,有禁止性规定,却没有相应的法律责任,多数义务性条款均无法律责任。

(3)条款结构不尽合理。一是有些条款粗细不均,实体性与程序性的规定不协调,法律规范中普遍存在重实体轻程序、重行政轻民事、重审批轻监管等方面的问题;二是与相关法律法规之间衔接得不够好,如关于水气矿产、河道采矿等在管理上与《水法》出现相关部门间职责交叉;三是一些重要的制度条款分散,如矿山环境保护的相关内容散见于《矿产资源法》《环境保护法》《水土保持法》《土地复垦条例》和《矿山地质环境保护规定》等多部法律法规及部门规章中,导致出现多个执法主体、监管责任不清等问题。

此外,相关条款还存在一些概念界定不清,如矿业权转让、探矿权人的优先权等。

矿产资源法律法规体系建设的缺陷给矿产资源、资产管理工作带来了很大的困难,管理实践中只能依靠大量的规范性文件来做支撑,“文件打补钉,管理碎片化”的被动局面时常困扰着矿政管理部门,由于立法的严重滞后,一些新修订或制定的地方性法规或政府规章已不可避免地突破上位法,给依法行政带来很大困惑,增加了管理成本和相关人员的负担,大大影响了法律的执行力。

3 矿产资源法律法规体系建设的建议

自十八大以来,国务院先后发布了《国务院机构改革和职能转变方案》等一系列深化行政审批制度改革的政策文件,围绕转变政府职能简政放权进行了重大改革,十八届四中全会审议通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,明确了全面推进依法治国的重大任务,2015年9月中央政治局审议通过了《生态文明体制改革总体方案》,提出健全自然资源资产产权制度、完善资源总量管理和全面节约制度、健全资源有偿使用和生态补偿等八大制度,这是生态文明体制改革的核心和实质所在。完善矿产资源法律法规体系是贯彻落实中央关于建设中国特色社会主义法治体系,全面推进依法治国、推进生态文明建设总体部署的重要任务,是进一步深化行政审批制度改革、加快建设法治政府和服务型政府的法制保障,也是解决矿产资源资产管理中的突出问题、推进矿产资源管理依法行政的迫切需要。

加快《矿产资源法》及其配套法规的修改是完善我国矿产资源法律法规体系建设的首要工作。为了对现行数量庞大而繁杂的规范性文件进行系统清理,将管理实践中成熟的制度规范和近年相关改革试点中行之有效的政策措施上升至法律法规层面,提高矿产资源管理制度规范的法律效力层级,对矿产资源法律法规的构建提出如下建议。

3.1 关于《矿产资源法》的修改

矿产资源法律法规体系建设的核心在于其主体法,即《矿产资源法》的完善,《矿产资源法》修改的目标模式决定其配套法规的配置。笔者认为,应对现行《矿产资源法》的立法宗旨、重大基本制度进行较大的修改、增删,对相关章节做出较大的调整,修改应立足于以1996年《矿产资源法》为基础,按照中央生态文明体制改革的总体要求和制度建设的重点任务,沿着矿产资源保护、合理开发利用和矿产资源产权管理两条主线展开,修改后的《矿产资源法》主要应包括以下十二项基本制度:

(1)矿产资源所有权制度。主要包括矿产资源定义、矿产资源所有权归属和所有权的行使主体。

(2)矿业权制度。主要包括矿业权法律属性,矿业权保护,矿业权权能和矿业权人义务,矿业权登记法律效力,矿业权设立、变更、流转与终止,矿业权出让方式,矿业权排它性和矿业权相邻关系等内容。

(3)矿产资源有偿使用制度。主要包括矿产资源有偿使用制度的表现形式、各项制度表现形式的功能与征缴方式等内容。

(4)矿产资源勘查开采行政审批制度。主要包括矿产资源勘查开采行政审批主体及权限划分、勘查开采准入条件、勘查开采行政审批事项及审批基本程序等内容。

(5)矿产资源规划管理制度。主要包括矿产资源规划的地位、规划体系、规划编制与审批、规划实施等内容。

(6)矿山环境保护制度。主要包括矿山环境保护监督管理主体与职责划分、矿山环境保护规划、矿山环境治理恢复、矿山环境监测、矿山生态环境保护补偿等内容。

(7)矿产资源储量管理制度。主要包括矿产资源储量的审核备案、登记与统计、重要矿产压覆审批、矿产地储备等内容。

(8)地质资料管理制度。主要包括地质资料的汇交、保管与公开利用等内容。

(9)矿产资源监督管理制度。主要包括矿产资源勘查开采活动及矿山环境保护监督管理主体与职责、监督对象、内容及方式手段等内容。

(10)矿业用地管理制度。主要包括矿业用地的准入原则、用地取得途经与基本方式、用地退出、土地复垦等内容。

(11)矿产资源综合开发利用管理制度。主要包括对主矿产和共伴生矿产的综合勘查、综合评价、综合开采和合理利用等内容。

(12)法律责任管理制度。主要包括无证勘查开采、提交虚假地质报告、越界开采、破坏性开采、非法经营、不履行勘查开采及环境保护相关义务、暴力抗法、妨碍公务等内容。

3.2 关于配套法规的配置

《矿产资源法》配套法规的主要功能是对其法律原则和基本制度进行细化,提高依法办事的规范性和可操作性。目前,相关配套法规大部分陈旧过时,与《矿产资源法》的修改同步考虑进行重新配置已属必然。配套法规的建设应建立在符合我国社会主义法制建设整体进程的现状与立法习惯,尽可能在节省立法资源的前提下开展。

矿产资源法律法规体系的主体框架目前有两种构式可供选择:一种是采用“1+1”构式,即采用1部《矿产资源法》配置1部大而全的《矿产资源法实施细则》(以下简称《细则》);另一种是采用“1+N”构式,即1部《矿产资源法》配置N部(多部)行政法规。笔者认为,如果采用第一种构式,则《细则》修改难度很大,现行《细则》是1994年公布实施的,已不适应管理需要,考虑到《矿产资源法》调整的社会经济关系纷繁复杂,其理论性和实践性都很强,《细则》的修订、审议和出台难度之大、周期之长可想而知。因此,体系主体框架采用“1+N”构式较为适宜,建议配置以下8部行政法规,也就是采用“1+8”的构式,按照轻重缓急进行制定或修订。相关法规的“立改废”建议如下。

3.2.1 制定《矿业权管理办法》

将现行《矿产资源法》直接配套的“三个办法”以及矿业权管理实践中行之有效的制度规范与改革措施进行修改整合成一部行政法规,即《矿业权管理办法》。

矿业权管理制度是矿产资源产权管理的重要内容,在法规层面,现行的矿业权管理制度规范主要集中在“三个办法”和《细则》的相关规定中。“三个办法”和《细则》对《矿产资源法》中有关矿产资源所有权和矿业权管理的法律原则和基本法律制度做了细化、阐释和补充,增强了法律的可操作性,但主要是从矿政管理的角度来规范的,矿业权作为用益物权的规制则相对欠缺。总体来说,现行法律规范框架内的矿业权管理制度条款内容过于分散,层次不明,行政权和财产权边界不清,从而导致管理实践中出现各种各样的问题。近年来矿业权管理制度正在进行重大改革,2016年12月,中央全面深化改革领导小组第31次会议审议通过了《矿业权出让制度改革方案》和《矿产资源权益金制度改革方案》,两个方案中的改革任务与措施正是矿业权管理制度改革的核心内容,因此,应根据改革试点成效,适时制定一部专门规范矿业权管理的行政法规。笔者认为,制定一部《矿业权管理办法》取代现行的“三个办法”,要比分别修改“三个办法”能更好地体现探矿权与采矿权之间的权利义务对接,更有利于矿业权一级出让、二级转让的综合管理,更能体现矿业权作为一个整体的内在制度关联,节省立法资源。

3.2.2 制定《矿产资源有偿使用征收管理规定》

矿产资源有偿使用制度是矿产资源管理的经济调节手段。现行矿产资源法律法规框架内的矿产资源有偿使用是一个制度体系,调整矿产资源有偿使用经济关系的制度规范主要有“一税”(资源税)“两款”(探矿权价款和采矿权价款)和“三费”(矿产资源补偿费、探矿权使用费和采矿权使用费),其条款主要分布在国务院令第139号、国务院令第222号以及“三个办法”的相关规定当中,总体格局是税费并存。这些规定对于维护国家矿产资源所有者权益、调节资源收益分配、促进矿产资源保护和合理利用发挥了重要作用。但也存在定位不准确、税费纠缠、制度功能交叉、制度条款分散及法理依据混淆等问题,从而不可避免地导致矿产资源有偿使用经济关系出现混乱。

目前,国家正在对现行矿产资源有偿使用制度进行重大改革,探索建立符合我国实际的新型矿产资源权益金制度。《矿产资源权益金制度改革方案》矿产资源有偿使用的具体表现形式做了重大调整:在矿业权出让环节,将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益;在矿业权占有环节,将探矿权、采矿权使用费整合为矿业权占用费;在矿产开采环节,组织实施资源税改革,将矿产资源补偿费并入资源税。由此,矿产资源有偿使用制度体系中的税费关系得以明确界定。笔者认为,可以将矿业权出让收益和矿业权占用费定性为体现国家矿产资源所有权权益的两种不同征缴方式的有偿使用制度表现形式,可据此考虑重新制定一部专门规范矿产资源有偿使用征收管理的行政法规,取名《矿产资源有偿使用征收管理规定》(具体名称可调整)。事实上,矿业权出让收益和矿业权占用费也是矿业权管理的重要组成部分,相关内容也可并入《矿业权管理办法》中进行规定,但从配套法规体系结构上看,单立一部《矿产资源有偿使用征收管理规定》将使体系结构更为平衡和合理 。

3.2.3 制定《矿产资源储量管理条例》

将现行部门规章《矿产资源登记统计管理办法》及现行矿产资源储量管理改革中的有效政策措施进行修改整合为一部行政法规,即《矿产资源储量管理条例》。

矿产资源储量是地质找矿成果的最终体现,是矿业开发的对象和矿政管理的重要客体,是保障国家经济安全、支撑经济社会可持续发展的物质基础,也是国际地位的重要体现。矿产资源储量管理既是矿产资源管理的基础工作,又是一项专业性很强的社会管理工作,是维护国家矿产资源所有者权益和矿业权人合法权益、合理开发利用矿产资源的重要手段,贯穿于矿产资源勘查、开发和矿山闭坑的全过程。而迄今为止在矿产资源配套法规层面缺少对矿产资源储量管理的专门规制,这不能不说是矿产资源管理法制建设的一个欠缺。当前随着矿产资源管理简政放权改革的深入,我国矿产资源储量管理的手段方式也在不断改革创新当中,一旦条件成熟再制定这部行政法规非常必要。

3.2.4 制定《矿山环境保护规定》

将部门规章《矿山地质环境保护规定》、分散在现行矿山环境保护相关制度规范以及生态文明体制改革中有效的政策措施进行修改整合,形成一部完整的行政法规。

生态文明建设是中国特色社会主义事业的重要内容,党中央对此高度重视,先后做出一系列重大决策部署。《生态文明体制改革总体方案》提出了生态文明体制改革的目标:到2020年,构建起包括资源有偿使用和生态补偿制度、环境治理体系、环境治理和生态保护市场体系、生态文明绩效评价考核和责任追究制度等八项制度构成的生态文明制度体系,这个方案也是生态文明领域改革的顶层设计和部署。矿山环境保护是生态文明建设的重要构成部分,长期以来,矿产开采导致的生态环境问题成为矿产资源管理中一个非常棘手的问题,受到社会广泛关注。但迄今为止专门针对矿山地质环境保护的规范只有2009年公布实施的部门规章《矿山地质环境保护规定》(以下简称《规定》),该《规定》不仅法律效力等级较低,而且相关制度措施也有些滞后,无法为矿山环境保护目标的实现提供有力的法制保障,加强矿山环境保护的立法工作已成为社会共识,因此,从行政法规层面制定一部专门的《矿山环境保护规定》当属必要。

3.2.5 制定《矿产资源规划管理办法》

将部门规章《矿产资源规划编制实施办法》及管理实践中有效的政策措施进行修改整合,上升至行政法规。

矿产资源规划是国民经济与社会发展总体规划的重要组成部分,是落实国家矿产资源战略、维护国家资源安全、引领矿业供给侧结构性改革、强化矿产资源宏观调控的重要举措,同时也是指导矿产资源勘查开发利用与保护的纲领性文件,是矿业权审批和勘查开采行为监督、维护矿产开发利用秩序的重要依据。长期以来,矿产资源规划作为矿产资源管理的重要抓手,受到行政管理部门的高度重视,但遗憾的是,至今为止对于矿产资源的规划管理在行政法规层面缺少专门规制,管理实践中只能依据部门规章《矿产资源规划编制实施办法》进行操作,其法律效力层级显然较低,因此,制定一部法律效力层次较高的行政法规即《矿产资源规划管理办法》是必要的。

3.2.6 修订现行《矿产资源监督管理暂行办法》

矿产资源监督管理是矿产资源管理中必不可少的重要内容,现行《矿产资源监督管理暂行办法》(以下简称《办法》)仅就开采环节的监管事项进行了相关规定,没有涉及勘查及矿山环境保护两个重要环节,并且此《办法》是1987年公布实施的,多数规定早已过时,无法适应现今矿产资源监督管理的需要。长期以来,矿产资源勘查开采监督管理暴露出的问题已受到社会各界的广泛关注。十八大以来,新一届中央政府着力深化行政体制改革,持续推进简政放权,围绕从“重审批”向“重监管”,加强监管创新和优化政府服务进行了一系列部署,按照中央简政放权的精神,矿产资源管理取消了十几项行政审批事项,管理重心从事前审批转向了事中、事后的监督管理,目前正在构建以信息共享、公示为基础和手段,以信用监管为核心的矿产资源监督管理制度。显然,加强监管措施创新成为加强矿产资源管理的重要工作。因此,依据中央行政审批制度改革的基本思路,结合矿产资源监管制度改革创新成果,修改现行《矿产资源监督管理暂行办法》当属必要。

3.2.7 修订现行《地质资料管理条例》

地质资料是各类地质工作形成的宝贵资源,是地质工作服务社会的重要载体,被广泛用于地球科学研究、矿产资源勘查开发、工程建设、环境保护、防灾减灾等国民经济建设和社会发展的方方面面。地质资料管理主要是对地质资料进行汇交、保管和公开利用的监督管理,既是矿产资源管理中的一项基础性工作,也是重要的社会管理工作。为规范地质资料管理,2002年国务院公布了《地质资料管理条例》(以下简称《条例》),重点对地质资料的统一汇交、公开利用和权益保护进行了规定,2003年国土资源部公布的《地质资料管理条例实施办法》(以下简称《办法》)增加了《条例》的可操作性。之后,为适应地质资料信息服务的新需求和建立服务型政府的要求,增强地质资料的社会化服务功能,国土资源部又发布了多项规范性文件,对现行《条例》和《办法》进行了补充性规定。因此,建议适时对《条例》和《办法》进行修改完善,将管理实践中行之有效的新举措上升到《条例》中。

3.2.8 修订现行《资源税暂行条例》

近年来,资源税制度作为矿产资源有偿使用制度体系中的一种“特殊”的表现形式在不断进行改革当中,《矿产资源国家权益金制度方案》(以下简称《方案》)的出台加大了对其改革的力度。《方案》明确规定:“在矿产开采环节,组织实施资源税改革。贯彻落实党中央、国务院决策部署,做好资源税改革组织实施工作,对绝大部分矿产资源品目实行从价计征,使资源税与反映市场供求关系的资源价格挂钩,建立税收自动调节机制,增强税收弹性。同时,按照清费立税原则,将矿产资源补偿费并入资源税,取缔违规设立的各项收费基金,改变税费重复、功能交叉状况,规范税费关系”。显然,资源税的改革正在路上,应按《方案》的要求措施,协调矿业权出让收益和矿业权占用费制度的改革,对现行《资源税暂行条例》适时进行修订。

以上8部行政法规可作为《矿产资源法》配套法规的主干。

余下的《土地复垦条例》《地质灾害防治条例》《对外合作开采陆上石油资源条例》和《对外合作开采海洋石油资源条例》这4部法规目前可保留作为矿产资源法配套法规的支干,结合国土资源管理制度改革及我国行政审批制度改革的进展情况适时进行修改。此外,考虑到矿业用地法律规制的欠缺已成为土地管理和矿业权管理中一个共同难题,在《矿产资源法》的修改中应增加这部分内容,由于矿业用地问题十分复杂,需要很强的可操作性,制定一部专门规范矿业用地管理的行政法规,即《矿业用地管理办法》也很有必要,可与以上4部法规共同作为矿产资源法配套法规的支干。

《矿产资源补偿费征收管理规定》随着矿产资源国家权益金制度改革到位也将完成其历史使命,适时可予以废止。随着行政审批制度改革不断向前推进,2013年以来国务院分7批审议通过,取消的国务院部门职业资格许可和认定事项共434项,目前,地质勘查资质的取消也在下一步改革方案中,《地质勘查资质管理条例》也将随着改革的进展适时予以废止。此外,如果矿产资源法配套法规主体框架采用“1+N”构式,《矿产资源法实施细则》适时废止也属必然。

[1] 中国国土资源经济研究院.现行矿产资源法律体系评价研究报告[R].北京:中国国土资源经济研究院,2009.

[2] 姚华军,付英,贺冰清,等.矿产资源管理研究[M].北京:地质出版社, 2015:9-15.

[3] 袭燕燕.“1+7”法律法规套用[J].中国国土资源报,2015-04-01(06).

[4] 袭燕燕.我国矿产资源法律体系建设展望[C]//中国地质矿产经济学会,中国国土资源经济研究院.中国地质矿产经济学会2011年学术年会论文集.北京:中国地质矿产经济学会,中国国土资源经济研究院,2011:7.

[5] 中国国土资源经济研究院.矿产资源法修订草案论证与专题研究报告[R]. 北京:中国国土资源经济研究院,2014.

[6] 中国国土资源经济研究院.国土资源行政审批制度改革研究报告[R]. 北京:中国国土资源经济研究院,2015.

[7] 中国国土资源经济研究院.相关部门审批制度改革对矿产资源管理的影响跟踪研究报告[R].北京:中国国土资源经济研究院,2016.

Discussion on Improving a Framework of Systems to Underpin China’s Laws and Regulations on Mineral Resources

KANG Wei1, XI Yanyan2

(1.China Geological Environmental Monitoring Institute, Beijing 100081; 2. Chinses Academy of Land and Resource Economics, Beijing 101149)

A framework of systems for China’s laws and regulations on mineral resources was started to build in 1986 when "Mineral Resources Law" was issued and implemented. Until now, a framework of systems of content-rich laws and regulations with different effectiveness level has been established; and it has played an important role in the management of mineral resources. Guided by the relevant laws and regulations such as “the Constitution of the People's Republic of China”, “Property Law”, and “China's Laws on Administrative Permission”, this framework of systems includes 13 administrative laws and regulations, 8 departmental rules, as well as many local regulations and government regulation based on “Mineral Resources Law”. However, as we know, every coin has two sides; there are a lot of shortcomings in the construction of framework of systems which are seriously lagging behind the need for social and economic development. Through thoroughly analyzing the frame structure, adjustment object, adjustment content, and adjustment link with regard to laws and regulations on mineral resources, as well as some problems that we face in the process of improvement, this paper offers some measures for developing the framework of systems to underpin the laws and regulations on mineral resources with the focus efforts on amending “Mineral Resource Law” and allocating supporting regulations.

mineral resources; mineral resources law; laws and regulations; corresponding regulations and laws

DF462;F407.1;F062.1

A

1672-6995(2017)05-0015-07

2017-04-23;

2017-05-02

中国国土资源经济研究院研究成果“现行矿产资源法律体系评价研究”(F1076-2009)

康伟(1968-),女,北京市人,中国地质环境监测院助理研究员,管理学硕士,主要从事地质矿产经济研究工作。