与俗龃龉

——《丁元公贝叶罗汉册》赏析

文/杨小军、吴颂华

与俗龃龉

——《丁元公贝叶罗汉册》赏析

文/杨小军、吴颂华

图1 《丁元公贝叶罗汉册》封皮

丁元公,字原躬,生卒年不详,据相关史料及传世作品可大致推断其生于明天启年间,清康熙中叶逝世。丁元公原本是浙江嘉兴一介布衣,家里世代崇儒,他自小学习的也是儒家经典,早年间去州县做过小吏,后来才出家为僧。有关他的史料记载并不多见,仅散见于朝鲜人《皇明遗民传》,朱彝尊《明诗综》《静志居诗话》,李桓《国朝耆献类征》,李浚之《清画家诗史》,窦镇《国朝书画家笔录》,冯金伯《国朝画识》,震钧《国朝书人辑略》,张其淦《明代千遗民诗咏》等著作中,且零星分散,不易找寻。他在画史上的落寞或许与他“性孤傲,寡交游,与俗多龃龉”的独特个性不无关系。从丁元公的传世作品来看,他在诗、书、画、印各个方面均有不俗的成绩,更因他“情高不彰于声”的艺术格调,故历来托其名传世的作品有不少,亟待对其重新认识。本文仅就笔者在“全国可移动文物普查工作”中发现的一件《丁元公贝叶罗汉册》为例,对丁元公的艺术面貌加以考察。

这册《丁元公贝叶罗汉册》(图1)藏于北京艺术博物馆,目前保存状况基本完整,但由于历史久远,存在污迹、封皮破、开粘等残损状况。全册采用绫裱对叶十三幅经折装,一单叶画心以白描墨线勾勒罗汉形象于贝叶之上,另一单叶则对贝叶上的罗汉形象加以题赞。全册以蓝底为衬,黄绫托裱。贝叶上的十三位罗汉形象,姿态各异,生气凛然。封面题签“贝叶精绘十八应真圣迹”,以隶书笔法写于洒金黄笺上,显得端庄秀美、富丽华贵。由封面题签可知,丁元公所绘的这件罗汉册,最初应该绘有十八帧罗汉形象,今仅存十五帧。据每幅画面上的题款可知,内容分别为“面壁示禅”“德重降龙”“猿猴献果”“人定炼魔”“佛杜心头”“龙女受经”“朝阳补衲”“心空六扰”“指上蜃楼”“天苍飞舞”“福神参礼”“神通服象”“法力驯狮”“顽石点头”“革苹献喜”。每帧罗汉像的对叶内容,是对罗汉形象的题赞,作者为曹曰瑛、高辉敬、周本治、王祖慎、陆荣秬、王时济、朱稻孙、狮峰居士、陈溥敬、王祖缵、王继曾、金昆、温仪、钱元昌等当世文化名人。

由《丁元公贝叶罗汉册》这件作品不难看出,丁元公在宗教人物画上的水平很高。事实上丁元公的艺术造诣是非常全面的,他于绘画、书法、诗词、治印等无所不通。在绘画上,他除了擅长宗教人物画,在其他题材也颇有建树。他的山水画注重写意,笔墨空灵,有烟云缥缈之致,加上他奇崛的书风,可谓是相得益彰,很好地展现了明末文人的风骨。可惜他的写意山水画流传至今者并不多见,且多为扇面形式:如崇祯三年(1630)所作《枯木竹石扇》;崇祯十二年(1639)所作《山水金笺圆扇面》等,通过画面上的落款可知,写意山水画多绘于明朝末年,绝大部分是丁元公的早期作品。元公早年与明末其他士人一样喜画写意山水,或许与他幼年成长在崇儒的家庭,以及年轻时短暂的仕宦经历大有关系。

图5 《丁元公贝叶罗汉册》内页

众所周知,丁元公名誉画坛、为后世所称道的还是他在宗教人物画创作上的成就。明代灭亡以后,很多文人为保守气节,或隐逸山林,或遁入空门,其中就有大量的遗民画家。如丁元公的好友石涛就出家为僧,好友王时敏也筑宅山林,过起了远离俗世的隐居生活。丁元公本人和他的友人一样,在经受过战争创伤之后,也选择了皈依三宝。从相关史料来看,丁元公的这种人生选择,与其他遗民画家纯粹为避世而皈依佛门稍有不同。元公出家为僧乃其心性使然,自甲申国变(即明崇祯十七年、清顺治元年、1644年)前,丁元公便早已醉心于佛学,遍访得道高僧,叩求别传,更拜得会稽云门湛然圆澄禅师为师,奉教有年,修习佛法。湛然圆澄禅师于天启六年(1626)病逝后,丁元公曾为其师撰写了《会稽云门湛然圆澄禅师行状》《会稽云门湛然圆澄禅师语录》等著作。此后,丁元公又拜得明因寺麦浪明怀禅师为师,后来更得其法嗣,传其衣钵,成为曹洞宗青原三十七世法师,于杭州六通院遁走为僧,法名净伊,号愿庵。

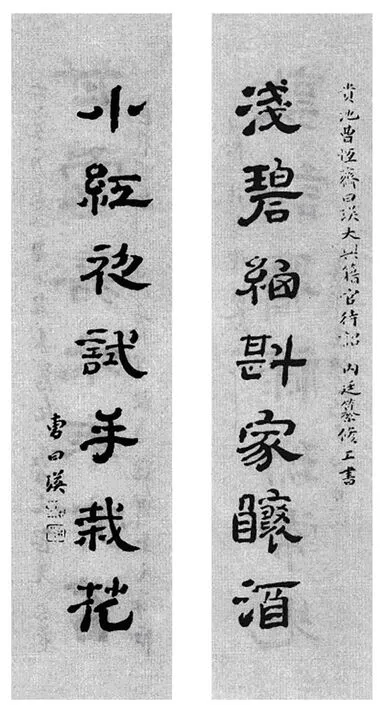

图4 清 曹曰瑛 隶书七言联

丁元公生性向佛,醉心佛法之余,又喜绘佛画,曾研习、参访历代佛祖高僧真容原貌,创作了自西方天竺的大迦叶尊者到明代末年的莲池大师的大型佛像巨册,并将他们的事迹抄录在画后。在丁元公友人的著述中也频频出现元公擅长宗教人物画的记载,如清代彭绍升曾说:“观册中文句其(丁元公)醉心佛乘者至矣,不独善画也,予于十年前得张永晖所画苏州先贤像,又数年,得元公所画祖师像,世出世间诸老先生相去百千年而同堂观面,直策我,以无穷之愿乐矣。”清代谭贞默也曾提及:“丁元公净伊禅师,为居士时,曾为余依不空译,写准提像于药山园中。”另外,在石涛的年谱中还曾记载到:顺治十四年(1657),石涛云游江浙,在杭州六通院拜见净伊禅师(丁元公),元公欣然为当时年仅16岁的石涛画肖像。据石涛年谱可知,画中的石涛僧服无发,道貌岸然。

北京艺术博物馆所藏的这件《丁元公贝叶罗汉册》,是元公所绘的另一件佛画佳作。历史上的诸多画史文献在论及丁元公宗教人物绘画特点时,都会以“与俗龃龉、不作庸俗之态”来强调丁氏绘画的强烈个性。

以册中内页1所绘“面壁示禅”为例(图2),画面左下方行楷小字书写一行落款“嘉兴布衣丁元公”,但未钤印。画中罗汉高鼻阔嘴,胡须上卷,双目凝视着眼前岩壁上的一丛新绿,岩石脚下的嫩草散发着勃勃的生机,罗汉面部嘴角紧抿上扬,上唇的八字胡须也随形上扬出了一道漂亮的弧线,与垂肩的如轮大耳相衬得动静有致。这种形象确如文献所言一副与俗龃龉、不作庸俗之态的智慧老者之相。画中主体人物虽绘于贝叶之上,但画家运笔刚健,衣褶清挺如草篆,线条老辣而秀美,工整而不繁缛,生动多样。以高古游丝、铁线、琴弦等描法,分别绘作须眉、躯干、衣装,各臻其妙。元公高超的线条功力与他深厚的书法学养,及精于篆刻是分不开的。元公的人物表现手法除了注重线条的质感外,在线条勾画与水墨皴染的配合也同样纯熟。画家对人物外轮廓周边施以简单的皴染,一方面犹如刻画出了罗汉的背光增添了宗教的神圣感,另一方面也较好地凸显出主体人物的形象和线条的质量,显得更加气息纯净、古趣盎然。在表现崖壁时也施有简单的皴染,崖上横生的花木,崖下丛生的杂草衬托得层次丰富、生机盎然。通过线条和皴染的适当配合,人物、山石均显得灵动多变,空灵飘逸。

全画在人物形象塑造、线条运用等方面与明代另一著名画家陈老莲有很多共同之处,两者在造型上的追求,以及在精神气质上的刻画如出一辙。史料记载,甲申之变后,陈老莲、丁元公同居绍兴,但笔者至今未查到二人交往的直接证据。但试想二人都是浙江画家,陈老莲的家乡诸暨和丁元公的家乡嘉兴相距不远,他们又都有明遗民意识,且都信奉佛法,两人交往理当在情理之中。据黄时鉴所编《丁元公工笔彩绘水浒人物图》可知,丁元公是精心摹写过陈老莲《水浒叶子》的,这可以认作丁元公赞赏、敬佩、学习陈老莲作品的一个有力证据。元公虽然学法过陈老莲,但与陈老莲追求夸张变形稍微不同是,丁元公的宗教人物画大多比例协调,体量适当。丁元公这种绘画特点的形成与他早年间学画偏重写生的学艺经验和积累或许有很大关系。在罗振玉撰述的《雪堂类稿子·戊长物簿录》中,曾收录过丁元公绘制的八页纸本《写生册》,每页高九寸八分弱,阔九寸七分,充分展现了元公的写生功力和状物水平。

在贝叶画“面壁示禅”的对叶,是曹曰瑛所书题赞:“初祖达摩寓止嵩山少林寺,面壁而坐,有僧神光者,博览群书,善谈元理,闻祖住止,延往参承,夜大雪,光坚立庭中,迟明积雪过膝,祖问曰,久立雪中当求何事?光曰:愿和尚慈悲,开甘露门,广度群品神光,又曰诸佛法印可得闻乎?祖易其名曰惠可,曰诸佛法印。匪从心得,可曰我心未宁,乞师安心。祖曰,将心来与,汝安可良久,曰觅心了不可得,祖曰,我与汝安心竟。秋浦曹曰瑛书。”从文字内容可知,这是对“面壁示禅”这一画意的诠释,讲述了“面壁示禅”这一禅宗典故的由来。曹曰瑛(1662—1722),字渭符,号恒斋。安徽贵池人,是康熙年间的翰林院待诏,内廷修纂。他善长书法,字写得珠圆玉润,是正宗的馆阁体。在今天的万寿寺中路,一进院就能看到矗立于西侧的石碑上刻着《重修药王殿记》(图3),该碑文就是曹曰瑛于康熙三十七年戊寅(1698)八月撰写的。虽然书法原稿翻刻到石碑上会有一些变化,但结合他存世的七言联书法作品(图4)比较可知,曹氏在贝叶“面壁示禅”中的书法题赞乃其亲笔所书无疑。

此《丁元公贝叶罗汉册》中其他14帧贝叶画绘画风格完全一致(图5),可见是丁元公在同一时间完成的成套作品。元公所绘罗汉形象,在台湾高雄佛光山寺所藏的《罗汉图》、重庆千年古刹罗汉寺所藏的《五百罗汉图》中也有反映,但后者设色浓艳、工整秀丽,与北京艺术博物馆藏的《丁元公贝叶罗汉册》萧疏、淡远的画境截然不同,以北京艺术博物馆的《丁元公贝叶罗汉册》最富逸气。元公的同乡朱彝尊在《静志居诗话》中称赞“元公书画倶臻逸品”,《桐阴论画》中也说到“丁元公逸品”,观此《贝叶罗汉册》,果不其然。这倒与他“与俗龃龉”、耿介守节的独特性情极为相合。

图3 清 曹曰瑛 重修药王殿记 万寿寺藏

看丁元公的宗教人物画,与读八大山人的花鸟画、弘一法师的书法皆有同感。给人带来的是“静”“净”“逸”的感觉,这种“与俗龃龉”的独特心性,造就了他在绘画上逸品的格调。“知原躬者只原躬,原躬隐矣”是《国朝画徵录》中对丁元公的评语,此文借用此语结文,元公之谜有待更多解读。

(本文作者分别任职于北京艺术博物馆、嘉应学院美术学院)

责编/王可苡