地下建筑火灾扑救战术应用与探究

莫轶安,董淑量

●灭火救援技术

地下建筑火灾扑救战术应用与探究

莫轶安,董淑量

(镇江市消防支队,江苏 镇江 212300)

地下建筑使用性质广,人员容纳量大,物资储存量多,火灾负荷大,属于城市重大危险源。对地下建筑进行简洁分类,从四个方面分析了火灾特点,从三个角度阐述了火灾扑救的重点和难点。根据地下建筑的构筑特点,简述了四种基本的扑救方法,着重从信息化作战手段、专业化攻坚力量、最大化排烟功效、科技化作战防护、应急化通信保障等方面,探索了在当前信息时代现代化灭火作战中,地下建筑火灾扑救技战术的应用和发展。

消防;地下建筑;灭火战术

0 引言

地下建筑分布于城市各个区域,内部隐含较多的公共设备和基础设施,在城市运行中发挥着重要作用[1]。地下建筑具有良好的防护性能,较好的热稳定性和密闭性,科学开发和合理使用,对节省城市用地,降低建筑密度,改善城市交通,扩大绿地面积,提高城市生活质量等产生综合的经济、社会和环境效益。近年来,随着地下工程的兴起,危险隐患逐渐增加,火灾事故时有发生[2-3]。如2011年南昌市“2·12”铭士花城地下车库电表间火灾,2012年攀枝花市“4·23”川惠大酒店负一层火灾,2012年淮安市“11·4”山鹰鞋城地下建筑火灾,均不同程度地造成人员伤亡和较大财产损失,引发了强烈的社会反响。因此,消防部队加强对地下建筑火灾扑救工作的研究和探索,是形势和任务的需要[4]。

1 地下建筑火灾的特点和处置难点分析

1.1 地下建筑类型

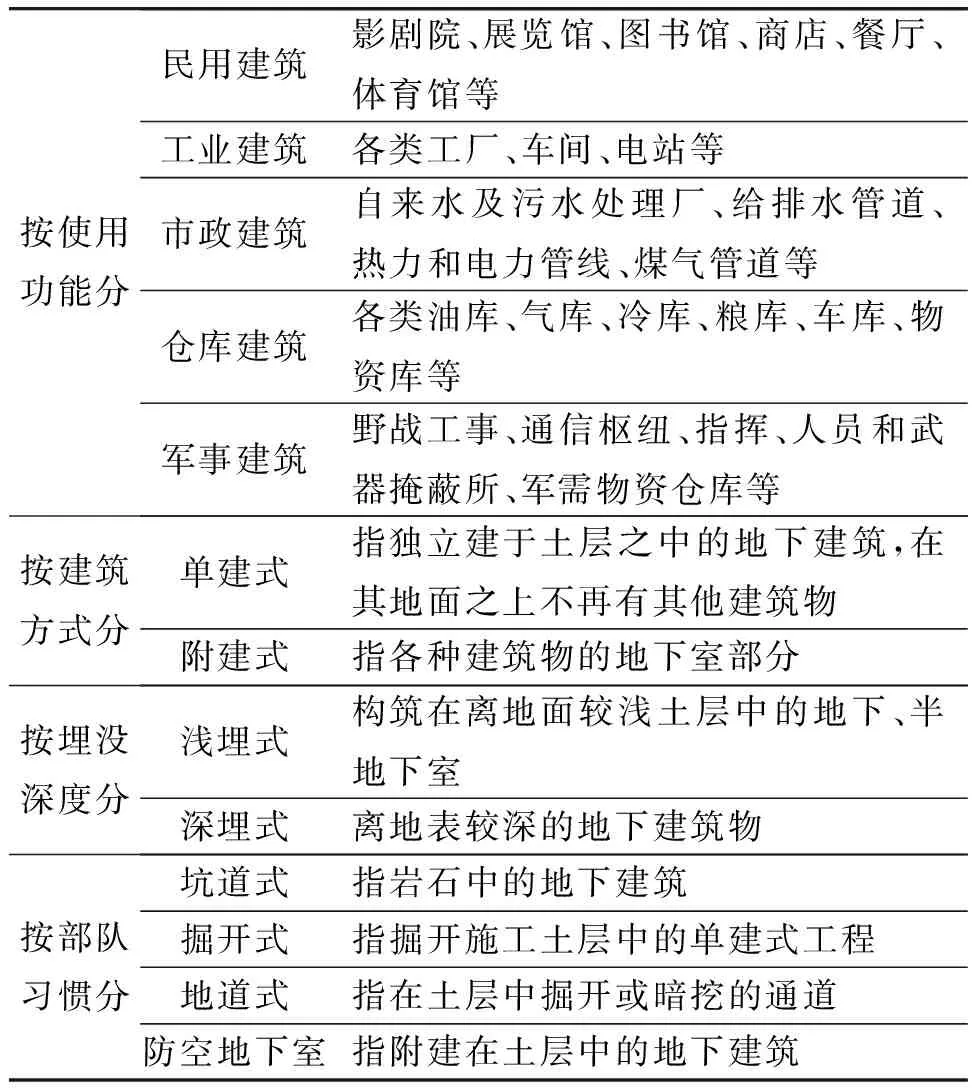

地下建筑用途广泛,类别较多,平面布置和构筑形式多种多样。从消防部队基层实际作战角度对常见地下建筑进行分类,见表1。

表1 地下建筑分类

1.2 地下建筑火灾特点

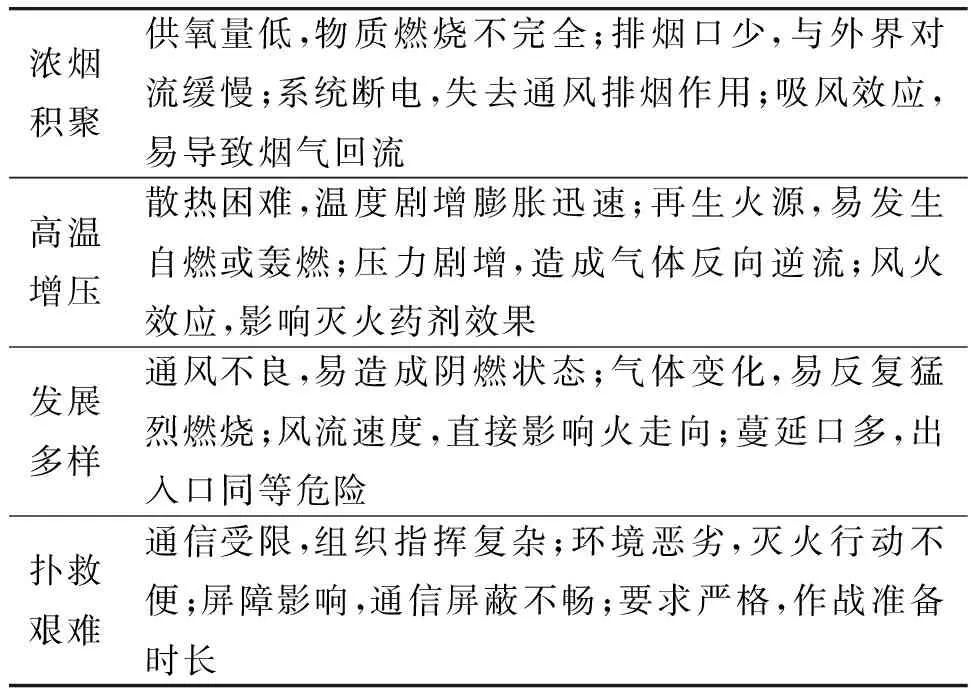

地下建筑空间密闭,火灾易产生浓烟久聚不散;高温易造成建筑内部压力骤然剧升,引发爆炸燃烧;建筑内部结构蜿蜒曲折,烟火易造成固定消防设施失效,且蔓延的途径多;建筑出入口少,外接通道既陡又长,人员疏散易产生拥堵和受伤,逃生难度大,救援力量搜救被困者和快速灭火的难度大。地下建筑火灾特点分析见表2。

表2 地下建筑火灾的基本特点

1.3 地下建筑火灾扑救难点

1.3.1 人员疏散难,被困易受伤

地下建筑发生火灾时危险性大,人员逃生困难。建筑内部布局复杂,纵深度大,人员撤退时历经的路径长,花费的时间多。火灾发生时现场基本处于断电状态,黑暗会加剧人们的恐惧心理,影响人员行动能力。通常国际推荐的危险视距为3 m,在充满浓烟的密闭空间,能见度迅速下降,超低的可视度严重影响人员的行动效率。现场有毒烟气,在极短的时间内会造成人员中毒、昏迷,甚至死亡,留给作战力量救人的时间短。

1.3.2 烟气积聚快,火势易蔓延

烟气温度与烟气流动速度成正比,与环境温度、构筑间隔阻碍、通风和空调系统的气流干扰等因素有关。水平方向流动速度:阴燃阶段烟气自然扩散速度约为0.1 m·s-1;起火阶段烟气对流扩散速度约为0.3 m·s-1;通风良好的洞室,则烟气对流扩散速度可达1 m·s-1。垂直方向流动速度:火势初起阶段烟气对流扩散速度约为1~2 m·s-1,火势发展阶段烟气沿楼梯倾斜、垂直部分扩散,其流动速度可达3~4 m·s-1。地下建筑火灾初起时,烟气从起火点向上升腾,到达顶部后向四周向水平方向扩散;上部烟层逐渐变浓增厚,涌向出入口,密闭空间气压增大,瞬间加剧火势蔓延。中小型地下建筑在风流速度不大时,火势迎着风流蔓延,蔓延方向与风流方向相反;大型地下建筑内的空气具有相当大的流动速度,火势一般随着风流方向蔓延,或同时向通道两端出入口蔓延。

1.3.3 突发情况多,作战易减员

地下建筑火灾扑救,作战任务量大,参战人员多,耗用时间长,行动中需随身携带和使用的器材多,作战官兵的体能付出强度大,同时黑暗和封闭环境容易发生冲击、碰撞等事故,造成人员受伤的几率高;受客观环境、通信信号等条件制约,作战现场短时内会出现联络不畅或中断的现象,导致前后方指挥与作战失联,引发攻坚人员迷失行动方向,严重影响人员行动和人身安全;地下建筑工程隐蔽,内部结构多样,功能复杂,存在众多意外情况和不确定因素,内攻人员的作战危险系数高。

2 扑救地下建筑火灾的基本方法及要则

2.1 扑救基本方法

地下建筑火灾扑救,要根据不同的构筑特点,使用功能及性质,结合内部燃烧物质类别,可燃物质数量,按照火势发生状态和发展态势,选择相应的扑救方法,亦可分时分段采取一种或多种行之有效的作战方式进行综合处置。扑救地下建筑火灾的基本方法为:(1)内攻灭火法;(2)灌注灭火法,如采用高倍数泡沫、低倍数泡沫与高倍数泡沫联用、惰性气体或高压蒸汽灌注灭火;(3)封口窒息法,如关闭防火门、修筑临时防火墙、修筑防火防爆墙、封闭出入口、通风口、窗孔等。

2.2 强化信息化作战手段

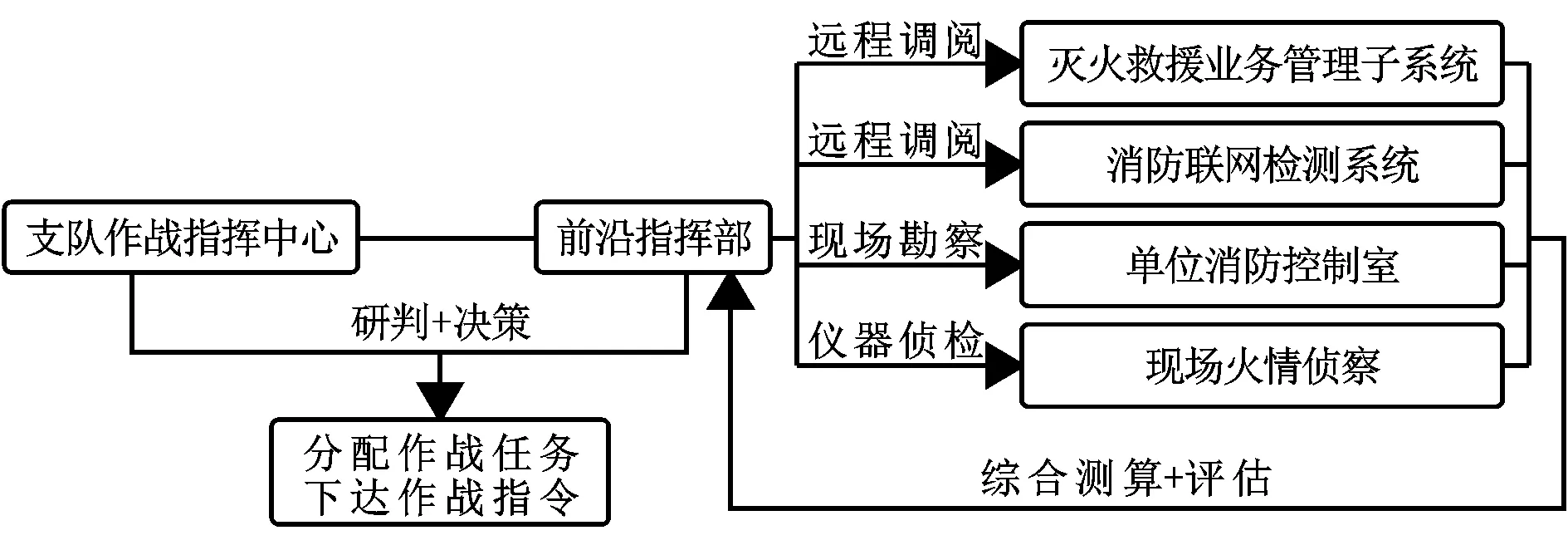

现代化作战,信息化作用不可或缺。指挥人员应积极运用信息化手段,依托指挥车快速搭建物理性作战前沿指挥部,树立按图指挥的作战理念,不间断开展现场数据监测和采集,进行火灾评估和科学研判,进一步量化部署作战任务[5]。以某地下车库火灾为例,指挥部利用移动作战指挥平台,从灭火救援业务管理子系统中调取该单位基础资料,获取建筑面积、防火分区位置、安全出口数量等数据;通过消防控制室视频监控观察火灾初起时段烟气蔓延方向,查看火灾自动报警系统的报警记录和探头初报位置;结合官兵利用侦检设备检测到火场各部位温度变化的数值,询问知情人获知被困人员数量、被困位置等信息,进行综合计算和评估,统计灭火药剂和救援器材的种类、数量,确定内攻小组的数量和任务分工。火灾现场灾情研判流程见图1。

图1 火灾现场灾情研判流程

2.3 调派专业化攻坚力量

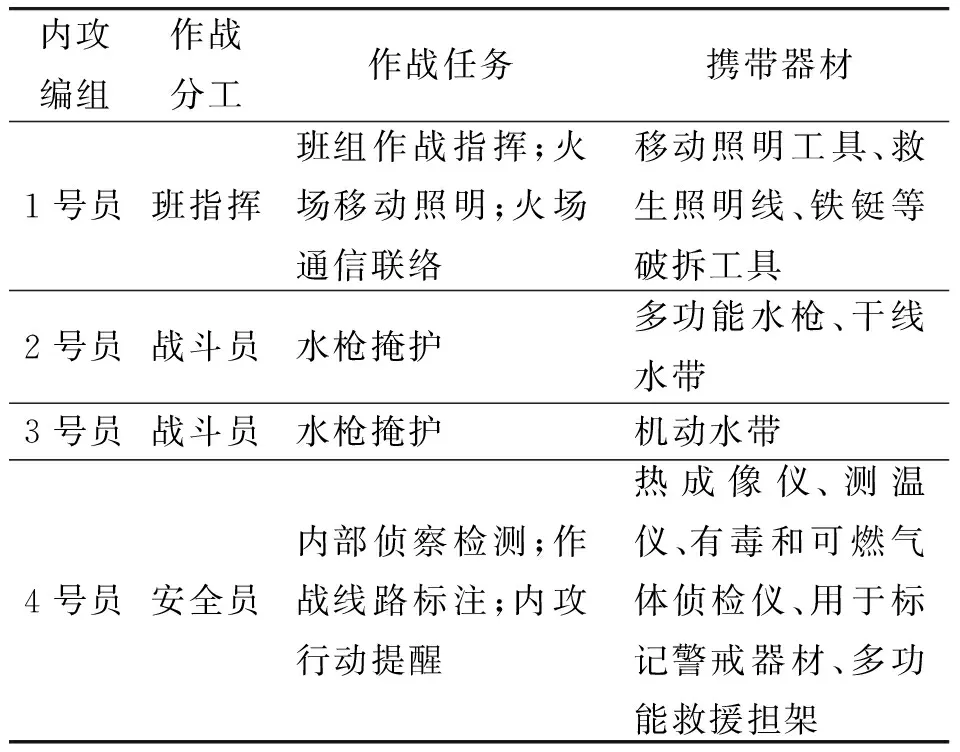

地下建筑火灾处置,需按照作战编成调集专业化灭火救援力量,优先调派精干型攻坚队员。在现场情况不明的情况下,以侦查和搜救为首要任务,按照建筑平面图标,从不同方向的安全出口派出多个作战单元,每个作战单元按不低于4人编配,穿戴全套防护装备(特殊的涉化场所着防化服),携带通信、侦检、破拆、警戒、救生等专勤器材,在雾状水的掩护下,沿建筑内墙前进。根据“不见明火不射水”的灭火技术要求,尽量使用室内消火栓,减少铺设水带的工作量,避免盲目射水。在内部情况明朗的情况下,各作战单元根据作战任务分工,按照堵截、突破、分割、合击等技战术,全面实施强攻近战。内攻作战单元编成见表3,内攻人员必须穿戴全套个人防护装备,佩戴阻燃头套和空气呼吸器,携带通信电台,必要时着降温背心。

表3 内攻作战单元编成

2.4 发挥最大化排烟功效

快速有效排烟,是地下建筑火灾处置的重要任务。火场上可利用多措并举的方式,采取多管齐下的方法开展排烟工作。初期,应迅速启动地下建筑固定消防设施,必要情况下可组织作战小组内攻,强行手动迫降防火卷帘,阻止烟气和热量向四周无限度扩散。灵活运用机械防排烟手段改变烟气流通方向,对着火区域启用排风系统,形成相对负压的空间环境,控制燃烧和蔓延的范围;对非着火区域启用送风系统,形成相对正压的空间环境,阻止烟气入侵。期间,应积极利用地下建筑内部直通室外的空洞和管道实施自然排烟。在现场作战允许的条件下,可采取破拆的方式,增加排烟口数量。破拆过程中,要充分考虑排烟口的位置选择,防止因热对流产生爆燃现象,造成火势扩大、蔓延和人员伤亡。针对地下建筑结构相对单一的作战环境,可在地下建筑出入口一端(通常选择上风方向的出入口)架设大流量水枪水炮,利用喷雾水将烟气向另一端驱散,操作中,一方面要特别注意控制车泵压力,防止对内攻人员造成误伤,另一方面要积极观察和加强联络,防止烟气被迫改变流通方向,向其他区域蔓延,危及相邻阵地人员。

2.5 加强科技化作战防护

新形势下灭火战斗面临的是立体化作战环境,危险程度更高,作战强度更大,需要更加可靠的安全保障。一是加强各种科技含量高的器材在实战中应用。例如可利用物联网技术,研发高精度定位传感设备,预先输入指战员个人健康指标,适时采集作战环境参数,通过后方平台监测,对比现场温差与人员身体耐压及生理变化情况,分析人员行动能力,及时向前方传达作战指令,为内攻人员开展紧急避险和火场防护提供技术支撑,激发官兵作战潜能,提升官兵技战术水平发挥。二是强化整体作战防护意识。每个作战小组要指定1名作战经验丰富的队员担任安全员,全程观察小组的行动过程,特别是在进入未知区域时,负责向前后方通报现场情况,记录作战轨迹,做好撤退标记。三是发挥火场运算的功效。根据训练测试,空气呼吸器气量使用时间(参考数值:6.8 L空呼负重高强度运动下使用时间大于13 min,一般可用17~22 min,余气报警后的使用时间大于3 min;中等运动强度下使用时间大于35 min,一般可用40~45 min,余气报警后的使用时间大于8 min;9 L空呼平均使用时间多2~3 min),估算出空气呼吸器内攻作战时相对安全的使用时间为20~30 min。以地下车库为例,《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067—2014)规定:“汽车库室内最远工作地点至楼梯间的距离不应超过45 m,当设有自动灭火系统时,其距离不应超过60 m。”[6]由此推算出车库内两个安全通道的距离约为120 m。通过火灾现场综合演算,可提升队员的作战心理,有针对性地预先做好作战防护准备,提高官兵战斗信心。

2.6 提升应急化通信保障

火场通信贯穿于灭火作战整个过程,对火场组织和指挥起到至关重要的作用。受地下建筑特征影响,地下建筑火灾现场需要搭建更加安全的火场通信指挥网络,建立更加可靠的应急通信保障机制。作战处置中,指挥部应在火场无线通信三级组网的基础上,预先考虑应急通信保障措施,提前在地下建筑的前沿作战阵地(一般选择在向地下建筑发起内攻的主进攻口处)设置增强型移动式无线中继台,扩大作战现场无线通信信号覆盖范围,统一规定1~2个备用信道作为应急通信频道,设立专人守候监听,适时保证备用通信网络通畅,一旦发生通信指挥信号中断的情况,立即启用备用电台加强通信联络。根据火场战斗需要,可在作战现场架设有线通信设备,补充火场通信的应急联络途径,提升火场通信的持续保障能力。

3 结束语

地下建筑火灾处置中,搜救人员是作战行动的核心,灭火战斗要积极围绕“救人第一,科学施救”的指导思想开展。控制烟气是作战行动的关键,是掌握火场主动权的有效手段。加强防护是作战行动的重点,应灵活运用装备,与时俱进利用科技信息技术手段,不断提升消防部队战斗能力和水平。

[1] 公安部消防局.中国消防手册:第十卷[M].上海:上海科学技术出版社,2006.

[2] 王文柱.谈地下建筑火灾特点及其预防与扑救[J].消防技术与产品信息,2013(11):5-7.

[3] 张丽敏.地下商场火灾特点及灭火战斗原则[J].武警学院学报,2009,25(2):26-28.

[4] 孙楠楠.地下商业建筑的火灾特点与灭火救援[J].消防技术与产品信息,2010(7):32-36.

[5] 公安部消防局.消防信息化技术应用[M].北京:化学工业出版社,2016.

[6] 中华人民共和国公安部.汽车库、修车库、停车场设计防火规范:GB 50067—2014[S].北京:中国计划出版社,2015.

(责任编辑 陈 华)

Application and Research of Underground Building Firefighting Tactics

MO Yi’an, DONG Shuliang

(ZhenjiangMunicipalFireBrigade,JiangsuProvince212300,China)

Due to the wide use, large personnel and material storage capacity, and high fire load, the underground buildings pose a major hazard in the city. Combined with the analysis of the characteristics of underground building fires, and the key and difficulties of firefighting, this paper introduces four basic firefighting methods based on the structure features of underground constructions, attaches importance to apply and develop underground building firefighting tactics in five directions, namely informationizing the means of firefighting, specializing firefighting forces, maximizing smoke exhaust effect, improving self-protection in the combat, and guaranteeing the emergency communication system in the information age.

fire safety; underground building; firefighting tactics

2016-11-16

莫轶安(1976— ),男,安徽芜湖人,工程师; 董淑量(1984— ),男,江苏太仓人,工程师。

TU998.1

A

1008-2077(2017)04-0028-04