中国工业化与信息化融合质量:理论与实证

文|谢康,肖静华,周先波,乌家培

中国工业化与信息化融合质量:理论与实证

文|谢康,肖静华,周先波,乌家培

一、引言

工业化与信息化融合是中国转变经济发展方式的国家战略,构成当代中国经济社会发展的重大理论和实践课题。理论界在20世纪90年代提出工业化与信息化互补共进是历史的选择(乌家培,1993,1995)。工业化与信息化融合本质是在实现工业化过程中做到信息化带动工业化,工业化促进信息化(吴敬琏,2006;周叔莲,2008)。实践中,从2002年十六大提出以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走新型工业化道路,到2007年十七大指出大力推进信息化与工业化融合,促进工业由大变强。中国各级政府为此投资巨大。然而,经过“十五”到“十一五”两个五年计划,中国推进工业化与信息化融合是否实现或实现了多少理论和实践预期?对中国走新型工业化道路究竟产生怎样的影响?对于上述两个重要的理论问题,目前学术界未见理论探索和实证分析。

由于中国与发达国家经济发展基础、环境和条件的差异(谢康等,2009a),国外学术界主要关注经济增长中的技术或信息技术的影响(Romer,1990;Jorgenson and Kevin,1995,1999;Dewan and Kraelner,2000;Jorgenson,2001;Gust and Marquez,2004),以及信息技术生产率悖论等论题(Brynjolfsson and Beyond,2000),较少涉及工业化与信息化融合及其影响的理论问题。国内学术界虽然重视工业化与信息化融合的理论探讨,但多属概念讨论和描述分析,实证研究主要是信息化和信息产业对中国经济增长影响的分析(汪斌和余冬筠,2004;刘荣添等,2006;王宏伟,2009;姜涛等,2010)。可以认为,中国工业化与信息化融合质量究竟高还是低,构成当前政策与学术研究的理论盲点之一。

尽管经济理论未有工业化与信息化融合理论和实证模型可供借鉴,但融合问题不是一个特殊现象,经济理论中不乏对经济趋同或收敛(convergence)现象的讨论,如经济增长的趋同或收敛(Barro,1997;林毅夫等,1998;蔡等,2000;洪兴建,2010)。同时,与此相关的研究较多,并取得了有意义的结论。这方面研究可分为三类:一是中国工业化进程与水平研究(郭克莎,2000;武力等,2006;庞瑞芝等,2011),总体上认为中国处于工业化中期的后阶段。陈佳贵等(2006,2009)从经济发展水平、产业结构、工业结构、就业结构和空间结构等方面对中国省市工业化水平进行评价;二是中国信息化进程与水平研究(黎雪林等,2003;国际统计信息中心课题组,2004,2006),这类研究没有像工业化那样获得近似一致的结论,由于研究者采用不同的测算指标,对中国信息化水平有不同的结果,且结果间缺乏可比性(周先波等,2008;张彬等,2010);三是工业化与信息化融合理论研究,主要讨论工业化与信息化二者关系,如刘荣添等(2006)利用修正的Cobb-Douglas和Solow生产函数探讨信息化对经济增长的影响,但都未涉及融合问题。俞立平等(2009)基于向量自回归(VAR)模型认为,中国信息化波动是影响工业化波动的主要原因,但工业化波动不是影响信息化波动的主要原因。该模型主要讨论二者关系而未涉及二者融合。

总之,目前缺乏能有效解释工业化与信息化融合过程和结果特征的理论,未见有工业化与信息化融合的实证分析。史炜等(2010)认为,中国真正实现工业化与信息化融合的案例并不多,缺乏对融合的理论指导是其中的主要症结之一。针对此,本文基于趋同理论模型构建工业化与信息化融合理论模型,借鉴随机前沿分析中关于技术效率测度的思想,结合王维国(2000)协调发展系数判断方法,提出工业化与信息化融合水平的测度方法,最后采集2000~2009年中国31个省市面板数据探讨中国工业化与信息化融合质量。

二、理论假设与模型

(一)理论假设

工业化与信息化融合是工业化过程与信息化过程相互影响、相互作用的叠加演化过程,本质上是一种趋同或收敛现象。据谢康(2005)趋同模型及其假设,工业化与信息化融合是两者相互作用和促进以实现技术效率的过程或过程状态。融合既是一个过程(用融合系数r 表示),也是一种过程状态(用融合水平或融合位置X表示),是技术效率的表现。技术效率指在既定工业化条件下信息化投入成本最小化,或在既定信息化条件下工业化投入成本最小化(谢康等,2009a)。工业化与信息化融合点是融合过程中总成本最小化点(谢康等,2009b)。因此,设工业化与信息化融合状态Xij表示信息化(i=1)或工业化(i=2)在j阶段末所处的位置,在初始位置上X10=a ,X2

0=b,且在初始位置上信息化融合状态一般低于工业化融合状态,令a<b。据谢康(2005)趋同模型及其假设,在两个趋同系统之间,影响力越大的系统向影响力小的系统的趋同速度越小。假设信息化向工业化融合的融合系数为r1,刻画工业化促进信息化的融合速度;又设工业化向信息化融合的融合系数为r2,刻画信息化带动工业化的融合速度。在工业化促进信息化路径中,信息化更积极地与工业化的实际水平相匹配,更主动地去适应工业化的发展,这意味着工业化促进信息化的融合系数小于信息化带动工业化的融合系数,即融合系数r1<r2(现实中一般情况为0<r1+r2≤1)。相反,在信息化带动工业化路径中,工业化更积极地与信息化的实际水平相匹配,更主动地去适应信息化的发展,意味着工业化促进信息化的融合系数大于信息化带动工业化的融合系数,即融合系数r1>r2(现实中一般情况为0<r1+r2≤1)。

现实中,社会经济体制、跨部门协调、组织行为习惯、利益集团及利益调整、思想观念和社会文化范式等构成工业化与信息化融合的摩擦成本C,分别对融合路径形成冲击而出现工业化偏离或信息化偏离。其中,相对于既定工业化投入,信息化投入过度或不足称为信息化偏离。同理,相对于既定信息化投入,工业化投入过度或不足称为工业化偏离。在推进融合过程中投入的资源、手段或工具等干预行为,构成融合的协调成本,即协调成本是为降低摩擦成本需要对融合进程进行协调而产生的成本(谢康和肖静华,2011)。

下面,分别构建完全竞争条件和不完全竞争条件下的工业化与信息化融合的规范理论模型,为实证研究的假设提供必要的理论依据。

(二)完全竞争条件下的融合路径

基于谢康(2005)趋同理论探讨信息化带动工业化发展模式(肖静华等,2006,2007)为本文建模提供了思路。假设完全竞争条件下工业化与信息化融合不存在摩擦成本,刻画融合的理想状态。假设经第一轮融合后,融合初始状态X0和X0的位置分别变化为X1和X1。同理,经过n 轮融合后,初始状态X0和X0的位

121212置分别为Xn和Xn。对于工业化促进信息化融合路径,根据融合系数的意义,r<r,则第n阶段末信息化

1212和工业化的融合状态分别为:

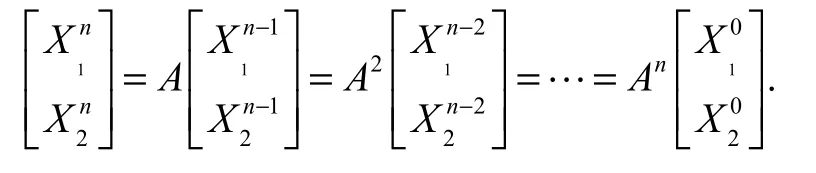

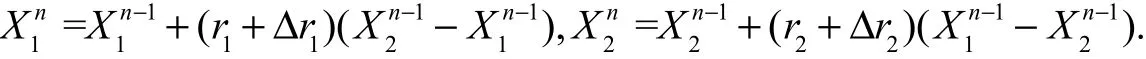

(1)和(2)表明,融合既是一个过程,也是一种过程状态,在完全竞争条件下,工业化(信息化)每一次融合的变化量为信息化(工业化)上一阶段与工业化(信息化)之差与其融合系数的乘积,即r(Xn-1-Xn-1)和r(Xn-1-Xn-1)。其中,融合系数反映融合的过程,位置或差距反映融合的过程状态。

121212

我们将(1)和(2)定义为完全竞争条件下工业化促进信息化的进化方程。要证明融合,只需证明。令矩阵,由(1)和(2)有

求解An。可以证明,原命题得证。

对于信息化带动工业化融合路径,由融合系数的意义,r1>r2,由对称性,其进化方程与(1)和(2)形式一致,讨论同上。

(三)不完全竞争条件下的融合路径

假设不完全竞争条件下的融合路径存在摩擦成本,以及为抵消摩擦成本而产生的协调成本。摩擦成本属于社会交易成本范畴,工业化与信息化融合的偏离程度(即两者距离)与摩擦成本正相关。由于第n-1阶段融合的偏离程度会影响第n阶段的融合,假设第n 阶段工业化面临的摩擦成本为为交易成本系数,k>0;工业化与信息化融合的偏离程度随交易成本系数的减小而减少,设k=k(Xn-1-Xn-1),

A

Aa21 ka为常数①假定为常数是基于对融合过程的一种简化讨论,以得到对融合过程较直观的理解。模型中X代表工业化或信息化融合状态,而不是代表工业化或信息化发展水平,因而融合速度应与工业化信息化融合程度相关。如果考虑工业化或信息化发展水平,融合系数和交易成本系数应随工业化和信息化水平,以及水平之间差距的不同而不同的,融合过程有可能呈现倒U型或U型。。又假设信息化面临的摩擦成本为,kB为交易成本系数,kB>0;偏离程度随交易成本系数的减小而减少,设,k为常数。在融合中,第n-1(n=1,2,...,m)个融合b阶段末的工业化与信息化之间的距离可表示为,因此,第n 阶段工业化面临的摩擦成本为.此时,摩擦成本对工业化进程构成的冲击可表示为:

由于前面假设信息化与工业化状态的初始值关系为a<b,因此有:

同理,对于信息化有以下方程:

由于摩擦成本对融合进程构成冲击,受到摩擦成本冲击的工业化促进信息化的进化方程为:此时,虽然融合受摩擦成本的影响,但只要在摩擦成本不是太高的情况下,即Δr1和Δr2在合理负数内,在合理负数内,依然成立。这样,通过持续不断的多轮融合过程,工业化与信息化仍然可能最终实现融合。但是,该融合路径与没有摩擦成本的融合路径存在明显偏离,我们用和分别表示工业化促进信息化路径中的工业化偏离和信息化偏离,以此刻画工业化促进信息化路径的过程质量。

对于与完全竞争条件下的融合路径相同初始值(a<b )的具有摩擦成本的发展路径,有

由此可知,该路径每一轮融合的程度降低了,即完全竞争条件下融合路径中的大于具有摩擦成本路径中的完全竞争条件下融合路径中的大于具有摩擦成本路径中的。该结果显示,与完全竞争条件相比,不完全竞争条件下工业化与信息化融合的时间变得更长,成本也变得更高。

为更好地实现工业化与信息化融合,针对摩擦成本的性质、大小和方向进行的干预构成协调成本。

对于工业化促进信息化融合路径,r1<r2。此时,受协调成本影响的工业化促进信息化的进化方程为:

由此,得到不完全竞争条件下工业化促进信息化融合的总进化方程

其中,t1和t2分别表示对工业化和信息化摩擦成本和路径偏离进行干预的协调成本系数,且t1和t2均为绝对值分别小于Δr1和Δr2的合理正数。

对于信息化带动工业化融合路径,r1>r2,由对称性,其进化方程与(3)和(4)在形式一致,讨论同上。

(四)模型讨论

综上所述,(1)和(2)描述了完全竞争条件下工业化与信息化融合的理想路径,(3)和(4)刻画了不完全竞争条件下两者融合的理想路径。在不完全竞争条件下,摩擦成本Δr1和Δr2降低了工业化与信息化融合的速度,社会为降低或消除摩擦成本需要支付协调成本t1和t2来推进融合。融合模型结果表明,判断工业化与信息化融合质量,既可以从融合过程中现实状态与理想状态的偏离度来观察,也可以从融合对宏观经济指标的影响来考察,前者考察融合的过程质量,后者考察融合的结果质量。

三、实证研究

(一)融合水平的测度方法

构建工业化与信息化融合实证模型可以采用综合指数法、功效系数法,及协调发展系数判断方法。在上述方法中,综合指数法和功效系数法均难以反映工业化与信息化融合中的偏离特征,根据实证方法应与理论模型相契合的要求,我们给出工业化与信息化融合水平的测度方法如下:第一步计算中国省市工业化和信息化指数,作为工业化和信息化水平的实际值;第二步借鉴随机前沿分析中关于技术效率测度的思想,估计中国省市工业化和信息化的理想水平,分别计算出信息化带动工业化融合、工业化促进信息化融合的单系统融合系数;第三步借鉴王维国(2000)协调发展系数判断方法,构建工业化与信息化融合系数。

由于现实中可统计观察的融合结果是摩擦成本冲击下经协调成本调整后的结果,测度融合水平需要将实际水平与理想水平相比较。因此,如何估计信息化(工业化)系统发展所要求的工业化(信息化)系统的理想发展水平成为测度融合水平的关键。我们建立工业化与信息化融合的非参数随机前沿模型,将省市效应、时间效应以非参数形式纳入融合方程中。记INDit代表地区i 在年份t 工业化系统的实际水平,INFit代表地区i在年份t信息化系统的实际水平。我们设定信息化带动工业化融合的模型为

其中,IND'it=f(INFit,i,t)表示信息化系统发展所要求的工业化系统的理想发展水平(相当于完全竞争条件下的工业化水平)①在实证模型中,这里的理想发展水平本质上是一种预期(或预测)发展水平。,刻画信息化带动工业化路径,它为未知的非参数函数,且省市效应、时间效应以非参数形式进入非参数函数中;εit是随机扰动项。

同理,设定工业化促进信息化融合的模型为

其中,INF'it=g(INDit,i,t)表示工业化系统发展所要求的信息化系统的理想发展水平(相当于完全竞争条件下的信息化水平),刻画工业化促进信息化路径。

非参数模型(5)和(6)的设定对工业化与信息化相互融合形式不作任何限制,时间和地区效应不是以简单线性形式作用于融合过程,具有一定的灵活性,符合工业化与信息化融合的过程和动态特征。

我们采用D.J. Henderson等(2005),及Zhou等(2011a)应用于技术效率测算的完全非参数随机前沿模型的非参数局部线性方法估计模型(5)和(6)②具体建模和求解过程可向作者索取。。这里,省市i 信息化带动工业化的融合反映了信息化水平INFit所要求的工业化水平与样本中所有省市{j=1,2,…,n}在同一时间t 以同样的信息化水平INFit所要求的最大可能工业化水平的差距;较小的差距说明信息化带动工业化的融合程度较高。由此及上述fˆ(x,i,t)的估计,省市i 于时间t信息化带动工业化的融合系数(convergence coeffcient)可定义为

(7)反映了既定信息化水平下工业化投入成本最小化的思想。同理,(8)反映了既定工业化水平下信息化投入成本最小化的思想。同时,两者也体现了工业化偏离和信息化偏离的理论假设。

最后,根据王维国(2000)协调发展系数判断方法,计算工业化与信息化的融合系数为:

(9)反映了信息化带动工业化、工业化促进信息化两个单向系统融合之间的差距,差距越小越接近1。融合系数IC=1表示完全融合,0<IC<1表示未达到完全融合。在第二部分理论模型中,融合系数r反映融合的速度,X 的位置反映融合的水平,两者分别描述了融合的动态过程和过程状态。然而,现实中r 和X均属于难以统计观察的潜变量,因此,我们在实证模型中以融合系数IC1,IC2和IC作为代理变量。

(二) 数据和测度结果

根据工业化综合评价指标及权重(陈佳贵等,2006),选取以下指标评价工业化水平:1)经济发展水平选择人均GDP为基本指标,将汇率法与购买力评价法相结合,取平均值,对各地区人均GDP进行折算;2)产业结构选择第二产业产值比为基本指标;3)工业结构选择制造业增加值占总商品生产部门增加值的比重为基本指标;4)空间结构选择城市化率(城镇人口占总人口比例)为基本指标;5)就业结构选择第一产业就业占比为基本指标。同时,基于日本和中国信息化水平测评体系,及张彬等(2010)的研究,兼顾统计数据的可获得性,选取以下指标评价信息化水平:电话普及率、移动电话普及率、有线电视普及率数、各省市网站总数,及互联网普及率。根据上述10项指标,从《中国统计年鉴》和各省逐年统计年鉴,采集2000-2009年中国31个省市统计数据①部分省市的残缺数据由该省市其他年份数据的统计预测所得。此外,由于各省市统计口径不同,部分指标在有些省市没有统计,我们参考其他省市该指标的计算方法计算出这些残缺数值。,由主成份分析方法测算各省市工业化和信息化发展水平,分别作为模型(5)和(6)中的INDit和INFit。

表1给出2000-2009年中国31个省市工业化与信息化融合系数的测算结果(由(9)式估计)②表1中相互融合系数及表2中两条融合路径各自融合系数的具体求解过程可向作者索取。。结果表明,中国各省市在不同年份融合水平具有相对的不稳定性。例如,2005年北京具有较高的融合水平,但在其他年份水平则较低;2005-2007年上海具有较高的融合水平,但其他年份的融合水平则没这么高;2003年和2005年重庆分别有较高的融合水平,云南在2001年、2003年和2004年,新疆在2008年都具有样本中最高的融合水平,但两地在其他年份的融合水平则较低。

表1 :2000-2009年中国31个省市工业化与信息化融合系数

辽宁 0.7958 0.7945 0.8829 0.7546 0.8194 0.8780 0.8913 0.8627 0.9121 0.8037吉林 0.7909 0.7997 0.8775 0.8183 0.7233 0.7998 0.8726 0.8572 0.8813 0.8667黑龙江 0.8953 0.7196 0.8596 0.8633 0.7193 0.8492 0.8807 0.9129 0.8926 0.7912上海 0.8199 0.8641 0.7796 0.8682 0.8435 0.9437 1.0000 1.0000 0.8138 0.5801江苏 0.8518 0.8142 0.7522 0.8785 0.9011 0.6512 0.5389 0.6865 0.8294 0.7012浙江 0.8666 0.8289 0.8776 0.8425 0.6939 0.8765 0.8241 0.8071 0.8809 0.7915安徽 0.8731 0.8649 0.8189 0.9112 0.7745 0.7059 0.7421 0.7934 0.9207 0.7184福建 0.7863 0.8458 0.8473 0.8298 0.8149 0.7063 0.6992 0.7786 0.7950 0.8617江西 0.8239 0.7314 0.8718 0.8901 0.8437 0.8921 0.8217 0.8240 0.8159 0.7319山东 0.7838 0.4585 0.6576 0.7275 0.5901 0.8611 0.8510 0.8314 0.8334 0.7286河南 0.8760 0.8232 0.8454 0.8924 0.7935 0.8726 0.8378 0.8891 0.7853 0.7830湖北 0.8226 0.8877 0.8295 0.7508 0.7243 0.8937 0.8298 0.8587 0.7844 0.8053湖南 0.9021 0.8147 0.8141 0.9008 0.7831 0.9034 0.8274 0.8233 0.8912 0.8151广东 0.8980 0.6819 0.8507 0.9249 0.3618 0.8821 0.9191 0.8253 0.6407 0.6036广西 0.8678 0.8362 0.8915 0.7322 0.8476 0.8266 0.8343 0.8473 0.8553 0.7001海南 0.8947 0.7597 0.7927 0.8869 0.7822 0.8126 0.8772 0.6021 0.4690 0.6084重庆 0.6767 0.8337 0.7871 0.9208 0.6889 0.9463 0.8423 0.8602 0.7860 0.6270四川 0.7918 0.7454 0.8383 0.9059 0.7365 0.8632 0.8372 0.7570 0.8405 0.6769贵州 0.8629 0.7707 0.7102 0.8552 0.6846 0.6945 0.8244 0.8564 0.9039 0.7169云南 0.9082 1.0000 0.6592 1.0000 1.0000 0.8265 0.8447 0.7627 0.4290 0.5129西藏 0.7911 0.8277 0.8563 0.8645 0.6330 0.8642 0.8630 0.7967 0.5561 0.7720陕西 0.7963 0.7631 0.8595 0.8739 0.8442 0.8448 0.7591 0.9151 0.8211 0.7005甘肃 0.7579 0.8019 0.7942 0.8719 0.8026 0.8459 0.8959 0.8884 0.7952 0.8308青海 0.4939 0.7139 0.9015 0.9083 0.8107 0.8202 0.8194 0.7953 0.8110 0.8000宁夏 0.9153 0.8351 0.8042 0.8995 0.6741 0.6823 0.7219 0.8092 0.8923 0.8963新疆 0.8952 0.6605 0.8137 0.7397 0.8489 0.8905 0.7231 0.8813 1.0000 0.6680平均 0.8090 0.7865 0.8259 0.8605 0.7506 0.8333 0.8204 0.8254 0.8103 0.7356

图1:2000-2009年中国各省市工业化与信息化融合系数趋势图

总体来看,信息化带动工业化路径、工业化促进信息化路径,及工业化与信息化融合均没有达到最优,离完全融合(融合系数=1.0的水平线)均存在一定距离。由图1可见,在两条基本路径和总体融合中,工业化促进信息化的融合程度最高,信息化带动工业化的融合次之,两者相互融合最低。2000-2003年期间两条基本路径和总体融合的程度都在逐年提高,但在2004年跌至低谷;2005-2008年期间维持较平稳的水平,但在2009年又迅猛下跌,这表明中国省市工业化与信息化融合过程中的两条基本路径和总体融合水平具有周期大约为5年的间断平衡性,为什么具有该特征需进一步讨论。

(三)融合路径与过程质量

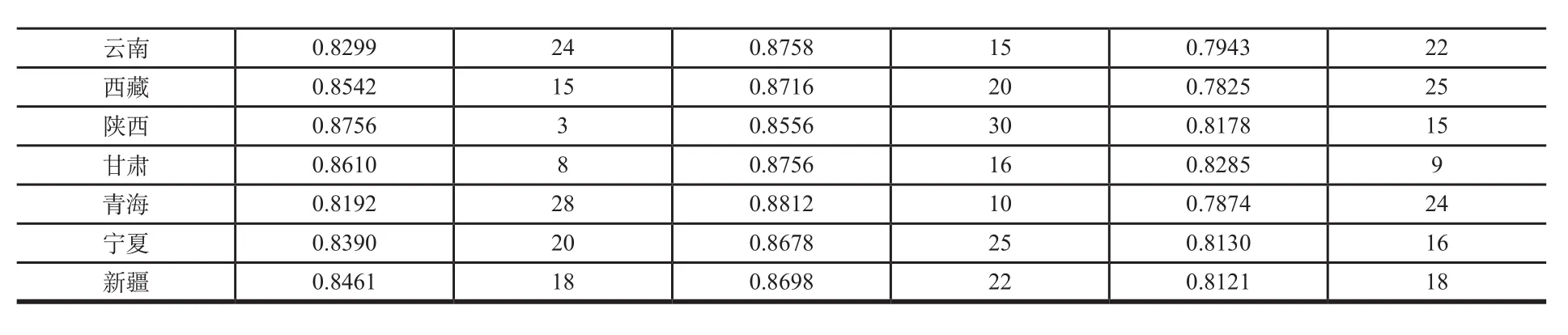

表2表明信息化带动工业化融合与工业化促进信息化融合之间存在很不协调的现象,两者排序的相关系数仅为0.113,两者平均融合水平的相关系数更小,仅为0.004。将两个单系统方向上的融合系数与工业化信息化融合系数相比,信息化带动工业化融合与工业化信息化融合具有较高的相关性,水平值之间的相关系数是0.78,排序之间的相关系数达0.81。然而,工业化促进信息化融合与工业化信息化融合的相关性仅为0.38,排序之间的相关系数为0.41。这种不平衡性说明,相对于工业化促进信息化融合路径,中国各省市信息化带动工业化融合路径与工业化信息化融合具有更为紧密的关系。典型的例子是上海市,其信息化带动工业化融合位于全国前茅,两种路径相互融合水平也位于全国前茅,但工业化促进信息化融合位于全国倒数第三。部分经济发展较好的地区并不具有高的融合水平,如北京和广东。相反,部分中部地区如河南、湖北和湖南等则是融合较好的地区,这说明经济发展水平高并不意味着工业化与信息化融合一定好,其中存在两者的相互协调问题。

表2 : 2000-2009年中国31个省市工业化与信息化融合的平均水平测算

云南 0.8299 24 0.8758 15 0.7943 22西藏 0.8542 15 0.8716 20 0.7825 25陕西 0.8756 3 0.8556 30 0.8178 15甘肃 0.8610 8 0.8756 16 0.8285 9青海 0.8192 28 0.8812 10 0.7874 24宁夏 0.8390 20 0.8678 25 0.8130 16新疆 0.8461 18 0.8698 22 0.8121 18

表2从实证角度验证了工业化与信息化融合存在信息化带动工业化与工业化促进信息化两条路径的理论和政策命题。根据表2对两条融合路径的排序,将各省市进行分类(见表3)。从排序来看,以信息化带动工业化路径为主的省市包括湖南、山西、河南、甘肃、江西、上海、内蒙古、陕西、黑龙江、湖北、辽宁、天津、浙江、广西、西藏和安徽等16个省市;以工业化促进信息化路径为主的省市有湖南、黑龙江、湖北、辽宁、天津、浙江、广西、四川、山西、河南、甘肃、吉林、福建、云南、重庆和青海等16个省市。其中,湖南、山西、河南、甘肃、黑龙江、湖北、辽宁、天津、浙江和广西等10省市同时具有两种路径,湖南是两条路径融合水平最好的省市。相对于全国其他省市而言,新疆、贵州、江苏、宁夏、海南、河北、山东、北京和广东是两条路径融合较低的省市。其中,北京和广东融合水平最低。

表3 :2000-2009年中国31个省市工业化与信息化融合路径分类

根据上述对融合的随机前沿分析模型设定方法,工业化和信息化水平对融合的偏离有两种来源:一是对随机前沿面的偏离,二是对理想水平的偏离。对于前者,我们定义省市i在t年信息化带动工业化的融合偏离为在工业化由信息化带动过程中所要求的工业化理想水平IND'与其相应的前沿面之间的差

it距,即理想水平关于前沿面的偏离。同理,定义省市i 在t年工业化促进信息化的融合偏离为工业化促进信息化过程中所要求的信息化理想水平INF'it与其相应的前沿面之间的差距。根据模型(5)和(6)的估计结果,省市i 在t年这两条路径的融合偏离分别可估计为和。

结果表明,2000-2009年期间中国省市工业化与信息化对前沿面的偏离有两个特点,一是具有间断平衡的特点。2000-2003年期间两条路径的偏离具有一致性,都向随机前沿面逼近,2004年两者同时偏离前沿面,信息化带动工业化的路径偏离度更大,2005-2008年间两者融合的偏离保持相对稳定的水平,但2009年信息化带动工业化路径再次产生大的偏离;二是信息化带动工业化的融合偏离与工业化促进信息化的融合偏离在幅度上存在差异,前者波动性较大,后者偏离幅度较小。

其次,我们考察工业化和信息化对各自理想水平的偏离,这可以从工业化(信息化)发展水平与其由信息化(工业化)发展所要求的理想水平的偏离来分析这种融合偏离。据模型(5)和(6)的估计结果,省市i 在t 年工业化和信息化的这两种偏离分别可计算和。图2给出2000-2009年中国省市工业化和信息化水平与其理想水平的平均偏离趋势图。图2表明,工业化和信息化对它们理想水平的偏离呈交替波动状况。2000年工业化发展水平高于理想水平,信息化实际发展水平低于理想水平。然而,2001-2004年期间工业化实际水平低于理想值,信息化实际水平除2001年外均高于理想值,表明该阶段工业化相对于理想投入而言偏小,信息化相对于理想投入而言偏大。2005-2008年期间又发生转换,工业化实际值高于理想值,信息化实际值低于理想值,表明该阶段工业化投入相对于理想投入而言偏大,信息化投入相对于理想投入而言偏小,且两者平均偏离幅度大于前4年。2009年工业化和信息化偏离方向一致,均体现为正偏离,即工业化和信息化的实际值均高于理想值(估计与中国省市为抵御金融危机而加大投资有关)。然而,这种正偏离并不说明中国工业化和信息化的融合程度高,工业化和信息化各自过度投入不一定会促使两者相互融合或融合程度提高。

图2:2000-2009年工业化信息化发展水平与其理想水平的平均偏离

(四)融合结果质量

本文从融合水平对人均地区实际生产总值(GRP)、三次产业结构、单位实际GRP电力消费、单位实际GRP能耗四个经济绩效指标的影响来评估融合的结果质量①理论依据参见谢康和肖静华(2011)。除能耗数据来源于《中国能源年鉴》外,其他绩效变量的数据均由《中国统计年鉴》获得。其中,人均实际GRP为2000年不变价,样本不包括西藏(因其数据缺失过多)。。为考察融合与上述绩效指标变量之间的关系,建立如下非参数面板数据固定效应模型

其中,y 代表上述任一绩效指标变量,IC 为工业化与信息化融合系数变量;m(IC)为待估计的非参数函数,反映IC 与绩效指标的函数关系;vi是省市i 的个体效应,这里我们将之设定为固定效应,目的是得到m(IC)的一致性估计;uit为随机扰动项。

我们使用D.J. Henderson等(2008)、Zhou等(2011b)新近发展和应用的面板数据固定效应模型非参数估计方法估计模型(10),得m(·)及其导函数在样本点ICit处的非参数估计和,并计算它们的样本均值,分别作为融合水平所要求的平均绩效和融合对绩效变量的平均边际影响;为得到平均绩效和平均边际影响的统计显著性,本文利用bootstrap方法计算它们的标准差(见表4)。

表4 :工业化和信息化融合对经济绩效指标变量的平均影响

首先,考察工业化信息化融合系数与人均GRP对数的关系。从表4第2行平均值的估计及其标准差可知,其估计是显著的。工业化与信息化融合对人均GRP对数的平均边际影响为正(0.0599),且在5%水平下统计显著,这说明工业化与信息化融合系数每增加一个点(以百分点计),人均GRP平均增长约0.06%。可见,工业化与信息化融合对于地区经济发展水平的增长具有重要性。

其次,考察工业化与信息化融合对三次产业产值占地区生产总值比例的影响。从表4知m(IC)平均水平的估计均较为显著。作出三种产业m(IC)逐点估计图可发现①本文由非参数函数估计所作的图形(包括下面的电力消费和能耗曲线及其置信区间)可向作者索取。,伴随融合水平高低不同,第二产业与第三产业之间存在相互转移现象,即工业化与信息化融合对第二、三产业的转换有一定影响,从而影响产业结构。表4显示,工业化与信息化融合对第一产业的影响为负,且在5%水平下统计显著;对第二、三产业的影响为正,融合水平的提高可增加这两个产业的产值比重,但其影响都是统计不显著。这说明融合对产业结构具有一定的影响,可显著减少第一产业的产值比重,促使第一产业向第二或第三产业转移。

最后,考察工业化与信息化融合对电耗和能耗的影响。由表4知,融合对单位地区实际生产总值电力消费和能耗的边际影响均为负,但两者在统计上均不显著,而且这两方面的影响非常小,不具有经济显著性。在融合系数位于0.65至0.95时,融合与单位实际GRP电力消费和能耗的关系曲线随融合水平增加均缓慢下降,说明融合对单位实际GRP电力消费和能耗的影响均为负。从置信区间看,两者在区间[0.65,0.95]外估计的标准差都较大,使平均影响在统计上均不显著,这表明工业化与信息化融合虽然呈现出对可持续发展的正向影响趋势,但统计上没有表现出正向影响,说明工业化与信息化融合对可持续发展的贡献不明显。

四、理论贡献与政策含义

本文的理论贡献主要体现在三个方面:首先,在谢康和肖静华(2011)提出的概念模型基础上,建立完全竞争和不完全竞争条件下的工业化与信息化融合规范模型,一方面,从理论上较好地诠释了2002年以来十六大、十七大提出的以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,推进信息化与工业化融合的国家战略。在此之前,未见有建立工业化与信息化融合规范理论模型的成果报道;另一方面,对融合速度、融合水平或位置、摩擦成本与路径偏离、协调成本与融合质量等关键概念进行了规范表述,为构建融合的实证模型提供了必要的理论基础;其次,十七大以来,中国学术界主要从构建融合指数角度展开对融合水平的测度研究,该方法难以表达工业化与信息化融合是一个相互作用的动态过程或过程状态的特征。本文首次将随机前沿分析方法应用于工业化与信息化融合领域而提出的融合测度方法,不仅较好地与第二节提出的融合规范模型相契合,而且较好地反映了融合的动态过程和过程状态;最后,2000年以来,尽管学术界有信息化和信息产业对中国经济增长影响的实证研究,但缺乏工业化与信息化融合质量的实证研究。长期以来对信息化带动工业化,工业化促进信息化,工业化与信息化融合的主要特征是什么,政策依据是什么,政策实施成效如何等问题,学术界和政策操作层主要是根据经验判断或个案研究,未见从实证研究角度讨论上述问题。本文的研究弥补了该领域实证分析的研究盲点,验证了工业化与信息化融合存在工业化促进信息化与信息化带动工业化两条路径的理论和政策命题。主要的理论发现包括:

(1)2000-2009年中国省市工业化与信息化融合质量整体上未达到最优的完全融合目标。融合的过程质量有三个特点。一、在时间序列上融合水平呈波动特征,总体上不具有收敛性,但具有周期大约为5年的间断平衡性。该结果验证了肖静华等(2006)提出的信息化带动工业化发展模式具有间断平衡特点的理论假设;二、相对于工业化促进信息化融合路径,信息化带动工业化融合与工业化信息化融合具有较高的相关性和较一致的动态关系;三、工业化和信息化对它们理想水平的偏离呈交替波动状况,表明工业化和信息化各自过度投入不一定导致两者融合或使融合程度提高。

(2)融合对中国转变经济增长方式、三次产业结构由第一产业向第二产业再向第三产业转移,及降低单位GRP电力消费和能耗有不同程度的影响。融合系数每增加一个点(以百分计),人均GRP可增长0.06%,且融合对地区经济发展水平增长的影响具有显著性。融合可显著减少第一产业的产值比重,促使第一产业向第二或第三产业转移,且随着融合水平的变化,第二和第三产业之间也存在一定程度的相互转移。此外,融合可减少单位地区生产总值电力消费和能源消耗,但这种影响很小,且不具有统计显著性,表明融合对中国可持续发展的贡献还不明显。

本文结论的政策含义:经过“十五”和“十一五”两个五年计划,中国推进工业化与信息化融合的国家战略基本实现了理论和实践预期,对中国走新型工业化道路总体上有正向影响,但对单位地区生产总值电力消费和能源消耗的影响有待提升。首先,由于融合对地区经济发展水平增长、对产业结构调整的影响具有显著性,中国各级政府应继续坚定不移地推进工业化与信息化的深度融合。但是,在推进融合过程中,应加强和重视推进融合政策的稳定性和长期性,以减少融合的波动性;其次,由于中国各省市融合质量不同,“十二五”期间各省市的融合政策的重点应有所不同,可根据融合特征制订分层分类的融合政策,在全国范围内可根据现有融合质量确定差异化的融合政策。中国正处于工业化加速发展的重要阶段,各省市对融合投入的协调成本,其方向和重点将影响融合的过程质量和结果质量,这是本文结论的实践启示所在。然而,中国各省市融合质量差异与特征的原因及影响因素,是本文尚未探讨的问题,如融合具有周期近乎为5年的间断平衡性,是工业化进程中经济总量发展的必然结果,还是中国各级政府干预导致的结果等,均是值得进一步讨论的理论问题。

本文转载自《经济研究》2012年第1期。

作者单位:

谢 康:中山大学管理学院,中山大学信息经济与政策研究中心;

肖静华:中山大学管理学院,中山大学信息经济与政策研究中心;

周先波:中山大学;

乌家培:国家信息中心。