理查德·斯特劳斯:纳粹极权下的人生沉浮

梁静

[摘 要]理查德·斯特劳斯(Richard Strauss)在音乐领域成就斐然,是浪漫主义晚期闪耀的巨星,他始终沉浸在个人精神世界中,对周围一切漠不关心,以至于沦为纳粹政权玩弄于股掌间的棋子,在政治夹缝中艰难度日,暮年艰悲,令人唏嘘。深究其悲剧的根源,乃是来自音乐家理想与现实世界的差异,尤其是误判了政治对音乐强大的操控力。

[关键词]理查德·斯特劳斯(Richard Strauss);纳粹政权;音乐;人生沉浮

理查德·斯特劳斯(Richard Strauss,1864-1949)在音乐领域成就斐然,是浪漫主义晚期闪耀的巨星,他毕生保持了对心中艺术理想孜孜不倦地追求,即使身处时局动荡的欧洲社会,也从未改变。艺术家精于求艺,本来是无可厚非之事,但始终沉浸在个人精神世界中,对周围一切漠不关心,以至于沦为纳粹政权玩弄于股掌间的棋子,在政治夹缝中艰难度日,暮年艰悲,令人唏嘘。深究其悲剧的根源,乃是来自音乐家理想与现实世界的差异,尤其是误判了政治对音乐强大的操控力。

本文以理查徳·斯特劳斯的个人生平为切入点,分三个部分进行论述。第一部分“理想与现实”,介绍音乐家的艺术追求及其形成的背景,对比社会巨变带来的现实变迁。第二部分“从音乐家到仆人”,论述音乐家屈服于政权的转变过程,从理论支撑、音乐家生平分析政治对音乐的干预作用。第三部分“作为社会个体的音乐家”,探究政治、音乐、个人如何参与社会运作,进一步引申到音乐的社会价值与艺术价值之间的尺度,以及艺术与政治之间弹性空间的思考。笔者的写作目的旨在揭示潜藏在表象背后的音乐与政治的紧密关系,音乐家的理想必须与政治宣扬下的社会标准相呼应,才有可能得以表达,从而证明:任何时代,音乐都将服务于政治,音乐家的命运也同样离不开政治。

一、理想与现实

(一)纯真的世界:斯特劳斯的艺术追求

“政治是政治,音乐是音乐,两者毫不相关。”理查德·斯特劳斯对这两者从来抱以泾渭分明的态度,但当他任凭权力摆布,一次次受迫,妥协于纳粹威淫之时,一定对此追悔莫及。毋庸讳言,这位伟大的德意志作曲家,一生勤于创作,为自己在音乐史上赢得一席之地的同时,也为听众奉献出不朽的杰作。从艺术的角度而言,他无疑是成功的,作为当时活跃在欧洲乐坛的指挥家、作曲家,其名望几乎无人可匹敌。但就他的个人境遇来看,早年一直身处顺境,年少崭露头角,并且得到音乐界前辈的悉心栽培,使他毫无顾虑地去追求纯真的艺术理想,这也为他后来沦为纳粹政权的囚徒埋下伏笔。

孩童时代,在父亲的熏陶下,斯特劳斯就产生了对音乐浓厚的兴趣,除了对音乐的学习,他还热爱希腊古典文学,尤其是诗歌和戏剧。他后来的作品,如《埃雷克特拉》(Electra)就表现出对以自由求知精神为中心的古希腊文明无比的敬意。此外,在他丰富的内心世界中,也始终怀着对德意志文化热忱地憧憬,他热爱贝多芬、勃拉姆斯,并且不顾父亲反对,热切而狂喜地研读《特里斯坦与伊索尔德》(Tristan und Isolde)的乐谱,对瓦格纳的顶礼膜拜更是贯穿了他的一生。

青年时代,受到作曲家里特(Alexander Ritter)指点,他开始阅读叔本华以及其他哲学家的著作,同时,也广泛接触了杜斯妥也夫斯基(Dostoyevsky)、托尔斯泰(Tolstoy)和易卜生(Ibsen)的文学作品,这一切引领他钟情于晦涩、戏剧化的文学天地,交响诗《死与净化》(Tod und Verklarung)、《查斯图斯特拉》(Zarathustra),歌剧《麦克白》(Macbeth)、《唐璜》(Don Juan)等作品,无不反映出这种特质。当他旅行于希腊和埃及之时,宙斯神庙上充满暴力的浮雕启发出他对艺术大胆、独特的灵感,并最终在《莎乐美》(Salome)中付诸实践。斯特劳斯笔耕不辍地同时,先后担任魏玛宫廷乐长、柏林歌剧院指挥等职,演出了不少瓦格纳、李斯特和贝多芬等人的作品。

至此,我们得以窥见到斯特劳斯丰盈的艺术世界,一个忠于个人追求的纯真世界。他的作品,淋漓尽致地展现出这位音乐家对艺术坚定虔诚的态度。他不介意父亲的指责,成为瓦格纳忠实的信徒;他毫不顾忌观众对《莎乐美》的强烈反应,也将外界视他为精神病患者,对他的冷嘲热讽抛诸脑后。为了沉浸在其纯真的艺术世界中,他不惜重金,购买了位于慕尼黑南部山区的嘉美别墅,准备在大自然的怀抱中竭尽全力去实现自我的理想。

(二)安逸的世界:斯特劳斯的家庭生活和时代背景

理查德·斯特劳斯纯真的艺术理想并非与生俱来,当我们回溯这位音乐巨星的个人生平,将之还原到他所处的时代背景,就会清晰地显现出,一个安逸的世界为他的追求提供了全部的养分。

19世纪60年代,斯特劳斯出生于一个中产阶级家庭,母亲来自富庶的商人之家,父亲则是小有名气的法国号演奏员,这个家庭浸淫在音乐天地里,对当时的政治气候不闻不问。此时的慕尼黑,缺少社会阶层的划分,思想也充满颓废消沉。他就在繁荣的气氛中成长起来,到19世纪将近结束,这种繁荣的气象更是达到鼎盛。

社会安逸的氛围,得益于结束不久的普法战争,它终结了法国在欧洲的霸主地位,使德意志成为一种坚不可摧的帝国象征。第一任德国首相的脾斯麦(Bismarck)为了坚守新帝国的政权,对内主张团结安定,对外宣称保持和平。正是這一政治举措,为德意志缔造了随后几十年间的平和安详。

政局稳定为文化的繁荣起到至关重要的作用。这一时期,德国在哲学领域取得了空前的成就,存在主义哲学(Existentialism)风靡一时,无论是叔本华(Schopenhauer)的悲观主义哲学,还是尼采(Nietzsche)的“超人”精神,都成为艺术创作理念的源泉,对艺术产生了深远影响,“为艺术而艺术”的观念应运而生,并得到相当一部分艺术家的赞同与响应。与此同时,资本主义的发展,矗立起艺术与生活、艺术家与大众之间难以逾越的鸿沟,艺术家认为真正的艺术乃是独立于世的“纯艺术”,艺术家的创作应该躲藏到“象牙塔”之内,并自命不凡地认为艺术家本身就是不能被大众所了解的“人类精华”。斯特劳斯对此深信不疑,并奉之为圭臬,这种观念成为支撑其艺术理想的基石,也是其悲剧的根源。

19世纪后半叶,瓦格纳在德国音乐舞台上的锋芒盖过同时代的任何人。正是他,将德意志的民族精神诉诸于音乐中,推崇到极致,因此受到當时统治者路德维希三世(Ludwig III)的力捧,成为一个时代的典范。斯特劳斯从青年时代起,便毫不掩饰对瓦格纳的崇拜。尽管父亲出于和汉斯·冯·毕罗(Hans van Bulow)的友谊交情,常常以激烈的言辞批判瓦格纳,让儿子接触瓦格纳音乐的初衷也是为了树立反面教材,岂料却适得其反,亲手将儿子送上瓦格纳的信徒之路①。年轻的斯特劳斯内心充满反叛精神,在与父亲的争执中取得成功,助长了他对音乐追求我行我素的个性,在他随后的人生历程中,这种个性逐渐放大,最终引祸上身。

从上述种种,解释了斯特劳斯对外界漠不关心的态度并非天性使然,而是源自后天的成长环境。一方面,他的家庭为其成长提供了良好的环境,使他得以专心致志于音乐事业;另一方面,从整个社会时代背景来看,政权稳定,国泰民安的平和气氛为艺术文化的发展营造了适宜的条件;再加上个人从小滋长的叛逆精神,才塑造出他的个性以及他内心的纯真理想。适时的安逸使人忘却苦难,也削弱了人对外部世界的感知,艺术家终日陶醉在自我世界中,不知世事。

(三)残酷的世界:欧洲社会的巨变

安逸的生活如昙花一现,接踵而至的战争、革命和分裂打破了德国的政治格局和文化基础,整个社会变得残酷严峻。1889年,德皇威廉二世(Kaiser Wilhelm II von Deutschland)继位,他认为德国殖民地严重不足,导致没有足够原材料支撑德国本土商品市场,所以对外实行野心勃勃的“世界政策”①,触动了英国、法国在殖民地瓜分上的利益,蓄意发动了第一次世界大战。1918年,德国在第一次世界大战中惨败,被迫签订《凡尔赛条约》(Treaty of Versailles)②,整个国民士气大举受挫。魏玛共和国(Weimarer Republik)③成立后,希望建立一个和平自由的民主共和政权,当局的努力的确使德国元气逐渐恢复,但由于经济长时间衰退,通货膨胀导致民不聊生,再加上国内各种政治力量分崩离析,你争我斗,最终断送了魏玛共和国的统治。

1933年,希特勒和他的国家社会主义工人党(NSDAP,即“纳粹”)上台,一方面他们对内安抚民众情绪,允诺解决失业等社会问题,政治上则排除异己,以暴力摧毁其他政党,或将残余党羽贬为政府掌控的群众组织,让社会的一切事物都臣服于极权之下。建立严格的一党制,由于政治权力的垄断,导致后来政、党合一,政府与政党机构融合在一起,由同一群人掌握至高无上的权力,同时担任政府与政党的领导者,统管公共事务的所有方面。④另一方面,纳粹从吞并奥地利到与意大利组成法西斯同盟国,再到全面发起第二次世界大战,无不显示出他们对外扩张的殖民野心。

许多德国民众将希望寄托于新的执政党,相信他们的确可以为千疮百孔的德国疗伤止痛。然而民众的自由几乎立刻受到干涉,提前感受到现实的残酷可怕。纳粹极权统治下的德国社会意识形态,是极其单一的政党意识形态,它成为国家权力的象征。纳粹对民众大肆鼓吹其政治理念,用基于种族优越论上的“反犹太主义”(Anti—Semitism)蓄意煽动积怨已久的民族复仇火焰。通过超越理论的意识形态工具,控制民众的思想言行,达到其巩固政权之目的。任何个人或组织都不能出现与之相左的意见,否则将遭受牢狱之灾,甚至惨遭杀戮。⑤

厘清世纪之交的德国政局后,再来审视沉浸在自我世界中的音乐家斯特劳斯。正如上文所言,安逸的环境造就了他迟钝的外界互动能力,不足以用敏锐的嗅觉洞悉外部世界的变迁。在战局动荡期间,他一直躲在寂静的嘉美别墅,醉心创作,直到战事接近尾声,为了他个人生活与指挥事业的发展谋求出路,才重新出现在公共视野之下。斯特劳斯自幼熟知宫廷贵族阶层的艺术家保护制度,但随后他亲眼见证了这种制度的土崩瓦解。应当指出的是,由于在他个人的艺术理想中,很大程度上贯穿着瓦格纳式的德意志民族精神,充满浪漫主义式的艺术情怀,与贵族阶层的品味不谋而合,颇受欢迎,所以很少受到政治干预。以往每当他的音乐创作受到政治影响,他也十分留神谨慎,但只要在表面上敷衍一番便会安然度过危机,譬如,以一些容易消化的军队进行曲和针对特殊场合而写的作品来满足政客的胃口。因此,当纳粹执政之后,他以为自己也可以如法炮制,轻而易举地度过难关。可悲的是,他对新政权的无知,致使他饱受权力游戏的愚弄,音乐事业全然被纳粹所掌控,他自己也不可避免地陷入困境,充满苦闷与危机。

二、从音乐家到仆人

(一)作为政治工具的音乐和音乐家

1933年,纳粹执政后,首次在拜洛伊特

(Bayreuth)举行的瓦格纳音乐节,著名指挥家托斯卡尼尼(Arturo Toscanini)为抗议纳粹对犹太人的迫害,拒绝出席。向来对政治毫不关心的斯特劳斯怀着对瓦格纳的景仰和崇敬,欣然前往,代替托斯卡尼尼指挥了这场音乐会。纳粹当局立即对此事件大肆渲染,赞扬斯特劳斯的艺术水准。同年11月,未经本人同意,他被任命为帝国音乐协会(Reichsmusik kammer)的主席。

至此,斯特劳斯成为纳粹当局大力追捧的音乐家,他创作的音乐都将作为纳粹宣传政治的载体,他本人也成为纳粹精神重要的象征人物。单纯的音乐家当然不会考量政治因素,受捧和新的任命令他欣喜若狂,他终于迎来一个可以如同英雄瓦格纳那样的契机,幻想着自己像昔日偶像那样成为一个时代的典范。况且,出于这样的关系,他本人和他的音乐事业也将会更加广为人知。就这样,他乐于为纳粹尽心尽力,并且在一开始也的确享受到权力带来的便利与快感。由于职务之便,斯特劳斯的人身自由不受干涉,尤其是社会交际方面,当局对他和犹太人有所往来总是抱以宽和态度。也正因如此,他才有可能与犹太剧作家茨威格(Stefan Zweig)合作,又专心投入到歌剧《寡言的女人》(Die schweigsame Frau)中。

斯特劳斯第一次向新政权妥协,是创作和筹备歌剧《阿拉贝拉》(Arabella)之际。这部歌剧的制作人罗伊克(Alfred Reucker)受當局胁迫,从德累斯顿离职,斯特劳斯为此对当局抗议,声称没有罗伊克就不上演该剧,但最终毫无效果,匆忙收场。①斯特劳斯的“艺术个人主义”(art-egotism)让他无法理解,为什么伟大的艺术家要受到外界事物的影响。②显然,他并没有从中吸取教训,视之为常态,但很快他的执念就被现实动摇。

当斯特劳斯完成歌剧《寡言的女人》,正待上演时,发现节目单上没有脚本剧作家茨威格的名字,他又一次不顾当局反对,坚持在海报和节目单中印上茨威格的名字。他的举动,激怒了纳粹当局,在首演四天后,这部歌剧即刻遭到禁止,斯特劳斯也被以健康借口撤免了帝国音乐协会主席一职。直到此时,斯特劳斯才如梦初醒:政治权力对音乐家的迫害可以如此严重。他感到害怕和绝望,终于屈服于纳粹的压力,提笔向元首希特勒写了一封请求宽恕的信,称甘愿为德国艺术鞠躬尽瘁。虽然得以官复原职,却在以后的生涯中留下不可磨灭的阴影。③

此后,伟大的音乐家变成了纳粹政权下顺从的仆人,不再有所违抗,但当局对他的兴趣大减,只是在需要掩盖和粉饰极权统治的假象之时,才想起对他加以利用。1936年,德国第11届夏季奥林匹克运动会,斯特劳斯怀着颂扬民族主义的心情为恶名昭彰的纳粹政权谱写奥林匹克圣歌(Olympische Hymne),但实质上却是为德国法西斯主义释放和平的烟雾弹起到推波助澜的作用,纳粹借机向全世界宣传其政策和所谓的人种优越论④。1938年,斯特劳斯完成歌剧《和平日》(Friedenstag),纳粹利用这部歌颂和平的歌剧,营造国泰民安歌舞升平的假象。一向被冷落的斯特劳斯,忽然间又得到纳粹垂青,使这部歌剧获得了连续上演100场的殊荣。1941年,他因拒绝纳粹士兵借住,被驱逐出境,移居维也纳。1945年,战争结束,纳粹倒台,他被列入肃清纳粹分子裁判所的名单,因此退隐于瑞士。1948年,他被允许回国。翌年,他带着刚完成的最后四首艺术歌曲回到故土,不久便离开人世。

在他晚年的艺术创作中,仍然体现出独立而自足的音乐生涯意向。当戴尔玛(Norman Del Mar)提到他的《最后四首歌》时,说到:

“人至高龄,面对即将临头而值得欢迎的死亡,值此光景,那种倦意其实不是哀伤,而是一种更深刻的情怀。伟大艺术的特权,就是撩起那些莫可名状,能够将我们撕裂的情绪。”⑤

而社会学家阿多诺(Theodor Wiesengrund Adorno)则认为:

“斯特劳斯最后几部作品在他整个作品内部明确自成一群,主题是逃避主义的,风调是省思而超脱的,最重要的是,以经过淬炼、纯化而炉火纯青的技巧写成……《最后四首歌》,也是不具戏剧性的,看不到对比和真实的紧张,没有威胁性。到这里,我们就触及这种音乐令人不安、气短的核心:自始至终,它不曾对我们提出任何情绪上的要求,这音乐打磨得瀏亮流畅,技法完美,在完全属于音乐的世界里遨游自在。”①

他的晚年,虽然身陷禁锢,但似乎也没有妨碍他对自我艺术理想的追求,全然不顾自己在政治上的待遇,表现出其艺术之晚境:毫无畏惧地面对生命的终结和艺术的衰老,坦然、平静地接受一切。

斯特劳斯就这样黯淡辞世,他因为纳粹的缘故,一度成为炙手可热的音乐大师;他也因为如此,陷自己于政治漩涡中,晚景凄凉,并为后世所诟病。这种身份的悲哀,诚如笔者前文所言,来自音乐家对权力的误判,由于政治现状煽起对于个人命运的沉浮,大大超出了他正常的预想。

(二)政治对音乐的期待:以意识形态统治社会

理查德·斯特劳斯的生平经历证明,音乐与

政治之间存在紧密关系,当音乐或者说是艺术形式顺应了政治权力下倡导的社会规范时,才有可能得以表达,否则将无人问津,甚至难以生存。在这个表象的背后,政治对音乐(艺术)的意图再明显不过,即以意识形态统治和控制社会。政治明确的目的倾向,自古以来就有先哲洞悉,各抒己见,为此提供理论依据,但针对音乐与政治的关系进行明确探讨则是19世纪以后的事情。

有关音乐的诸种论述,西方社会早在古希腊便形成气候,音乐的各种特质、功能都为智者津津乐道。譬如,柏拉图(Plato)将音乐视为一种道德行为准则,听音乐的行为不仅是作为生活乐趣的一个部分,而且在音乐的形式结构与对它们的辨识能力之间,也代表着一种品位(taste),成为道德秩序和社会结构的象征。②亚里士多德(Arestlote)则认为音乐的价值很大程度上取决于政治需求,他更看重音乐的教育功能,对人的感化作用。③

历史上并非所有卓越的思想家都对音乐饶有兴趣,如霍宾斯(Thomas Hobbes)④,密尔(John Stuart Mill)⑤和马克思(Karl Marx)在他们的著述中甚少提及音乐。霍宾斯从来没有提到过音乐,密尔至少意识到音乐的存在,把它看成一种娱乐消遣,但态度却是可有可无。马克思仅有的一次提及,也只是为了举例说明劳工的剩余价值,并未论述音乐对政治的影响。⑥

卢梭(Jean-Jacques Rousseau)⑦看到了音乐作为语言的功能和情感交流作用,声称音乐的形式与他的批评结构相关,这一观念触及到的不仅仅是音乐的品味,更牵涉道德与政治层面。卢梭赞同柏拉图和亚里士多德的观点,将之引申到音乐对社会的重要意义,还注意到人文社会中音乐的定位问题,以及音乐与人的身份、情感、道德准则之间的关系。⑧卢梭最核心的观点:音乐作为人类情感交流的载体,为后来音乐成为一种政治意向的载体奠定了基础。19世纪,尼采对此有所建树。

尼采的言论,介于哲学和政治之间,令人惊喜的是,他在认同上述各家观点的同时,第一次注意到音乐本身的艺术价值,尤其是音乐中可以安抚和慰藉悲伤情绪的功能。他意识到音乐对于人类而言的重要程度,但他从个人悲观的视角看待艺术,看待世界,充满浪漫主义色彩,已经跳出老套的过分注重音乐道德、教化功能的范畴。这一观念集中表现在《悲剧的诞生》(Rebirth of Tragedy)中,反映出他对古典艺术自由的向往。他曾高度地赞扬瓦格纳的歌剧理念,认为一度触及到艺术最核心的问题:人类自身的存在,不仅仅是一种观念,也是一种经验。虽然该作内容并未涉及音乐的政治观念,却反映出尼采对民主制度缺乏信任。①更进一步,他把音乐置于政治存在和社会存在的核心地位予以讨论,启发了后来的阿多诺(Adonor)。

20世纪,阿多诺论述了音乐如何潜移默化地影响人的经验,以及如何在政治上得到充分回应的过程。他注意到音乐自身的结构与社会机制之间的相似性,从旋律、和声的构成出发,剖析社会结构。在音乐与政治的关联中,他以瓦格纳歌剧为例,证实纳粹的极权观念的确在音乐中有迹可寻。对此,他评价到:“艺术中的形式特征不应从直接的政治条件出发予以解释,但它们实质性的内涵就包括政治条件。”②

音乐与政治相关联的理论依据已经足够充分,政治对于音乐的目的在于操控社会,那么把视线再转回到斯特劳斯的经历中,笔者将进一步分析政治操控是如何完成,音乐与音乐家又是如何参与到这种操控中。

三、作为社会个体的音乐家

(一)参与社会运作的政治、音乐和个体

在谈论政治、音乐和个人如何参与社会运作机制之前,有必要厘清其中的概念以及它们与社会之间的关系。

政治,是极为宽泛的概念,一切自主的领导行为都可以纳入其中,是人参与领导、组织、争夺权力和使用权力的过程。社会学家韦伯(Max Webber)称,“政治在一定疆域之内(成功地)宣布了对正当使用暴力的垄断权”,政治依附于国家实现“一种人支配人的关系,而这种关系是由正当的(或被视为正当的)暴力手段来支持的。只要国家存在,被支配者就必须服从权力宣称它所具有的权威”③。而政治党派的组织,是在政治表象背后包含了任何用权力解决社会问题的群体,这种角色和权力往往体现在社会规则中。社会则是一种特殊的系统,来自人群的集合。社会成员和其他物质与非物质之间不断相互作用,构成一种社会结构,包含着一套借着反复的相互作用模式联结起来的地位关系。

极权统治者控制社会,大体上可分为两种:一是直接采取暴力模式,二是通过构建统一的意识形态,确切的说是政客标榜的文化,形成一套规范和约束社会成员思想言行的准则。两种操控社会的手段总是相辅相成,成为统治者惯用的方法,纳粹也是如此,为了达到统治目的,他们所用的暴力为世人有目共睹,在使用意识形态方面,他们也显得十分积极,斯特劳斯的音乐事件就是典型的事例。

1936年奥林匹克运动会,纳粹争取到举办权。其实质性的目的不在运动本身,而在于向世界显示其党派权威。音乐被纳粹视为达成此目的良好的选择,在纳粹眼中,斯特劳斯的奥林匹克圣歌正是起到宣传所谓“种族优越论”和歌功颂德的作用,音乐的艺术品位和音乐家的艺术追求均不在其考虑范围。此时的“圣歌”,成为纳粹精神的象征,成为一个特定理念的象征,是潜藏在声音之后的观念代码,可以产生影响社会群体的政治效应。

音乐事件在政权眼中俨然成为政治事件,但在斯特劳斯看来,则还属于音乐事件的范畴,只考量音乐的艺术性和自我价值的诉求,他并没有看到音乐所具有的功能性以及可以引发群体效应的结果。这种“结果”存在于被称为“文化”的那套复杂精密的共有知识体系内,隐藏在人的行为中,深嵌在人习惯和潜意识的心理活动中。音乐作为一种文化,对于人的行为不仅是影响而已,还起到决定性作用,任何个人,乃至民族和社会,一切的思想、感觉及行为都是由其文化所决定。?譼?訛

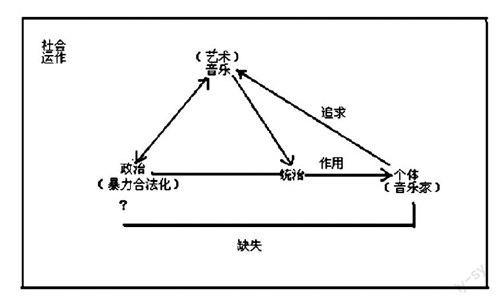

正如下图所示,政治、音乐和个体都是社会中不可缺乏的元素,在各种支配作用下共同参与社会运作,构成社会某种稳定结构。政治对社会个体的操控,无论直线型,还是通过所谓的文化强加于人,都是不同的手段,本质上并无区别。政治可以利用音乐达到统治的目的,音乐可以反映政治倾向。但社会中的个体,如音乐家,只有对艺术的追求,在与政治(外界)的互动反馈中出现缺失,造成个体对世界认知的断裂,才是斯特劳斯误判政治权力背后的深层原因。

从文化的属性上看,社会的文化是由人们长期选择认识和相信的对象决定,为了将社会个体用某种形式组织起来,同时也为人所接受的“规则”。文化并无具象性,它是一种将具体的事物,包括人的言行思想组织起来的形式,是人在大脑中对事物的映象,是用于感知、关联和诠释事物的形式。音乐作为一种艺术形式,从属于文化,而在與政治的关系中,其文化属性总是被统治阶层蓄意利用,不仅仅是斯特劳斯的事例。政治家对音乐所能赋予的政治效应相当敏感,而艺术家往往体察不到,甚至到19世纪,在文艺理论领域也甚少提及。譬如,丹纳①的《艺术哲学》(Philosophy of Arts)在很长一段时间内引领了艺术研究,该作从欧洲的绘画艺术发展历程着手,鞭辟入里地分析了艺术与种族、时代、环境的关系,的确令人信服,但通篇却对艺术与政治、经济的联系只字未提。

通过政治角度与艺术角度审视音乐的不同态度,从中发现其观念的差异性,也很清晰地看到政治这种“合法的暴力权”如何通过音乐,去创造一种控制人言行思想,达到其统治和操控社会的目的。音乐,从其自身的特性而言,确实能唤起人情感并具有召唤作用,音乐家仅仅视之为音乐审美体验过程的必要因素,这种认知的缺失,导致他们对外部事物判断错误。值得注意的是,艺术家没有意识到政治效果和社会作用,也淋漓尽致地体现出那个时代的特性:19世纪下半叶以后,过分强调情感,追求个性解放,还有世纪末的焦虑产生颓废厌世的倾向,全部在斯特劳斯的作品中聚合了。

(二)音乐家的成败

斯特劳斯被赞誉为浪漫派晚期的巨星,得益于他在艺术方面的成就,如卓越的创作天分和指挥驾驭才能,但他个人生活并不尽如人意,笔者在上文中梳理了他的悲剧缘由,如果以更广阔的视域去观察,我们会看到政治、音乐、个体和社会之间存在的两难境地。

音乐的价值对于特定的社会是否有可以统一的标准?这种标准又是如何被构建的?就斯特劳斯和纳粹执政下的社会,前文提及,其意识形态是由政权掌握者刻意营造出来,强加于社会个体,那么,音乐的品位、价值好坏的判断,全然取决于纳粹政权的意愿。如果音乐符合政权宣扬下的意识形态要求,就将得到称赞,被标榜为社会模范,即使这些作品既无感官享受,也不具备艺术审美上的“高雅品位”。相反,有时候具有真正艺术价值的典范佳作会因为背离统一的社会标准而被政权排斥。

音乐的价值由权力决定,作为普通社会个体的音乐家,在他所处的时代中,其成败的话语权也同样来自统治阶层。社会学家伊利亚斯(Norber Elias)曾经以莫扎特的个人境遇分析了音乐家与权力、社会之间的关系,认为在音乐家的创作中,存在“工匠的艺术”和“艺术家的艺术”的区分。所谓工匠的艺术,是指“反映了社会权力的差异,权力凌驾于创作者。作品的想象能力往往受限于委托人,以此钳制创作者。这些‘艺术知识消费者自社会活动中衍发、派生出来的功能,尤其被当成是地位的展示与竞争的对象。具有社会性格,而不具个人性格”②。

而艺术家的艺术,是指艺术家本身内在的自我控制,如何将艺术想象力表达出来。笔者姑且将前者的属性称为“社会价值”,后者称“艺术价值”,对这两种价值的判断、掌握和运用,关乎某一件作品、一种艺术形式和一位音乐家个体在社会立足保全的问题。

一件作品在它完成的时刻便具备了艺术价值,为社会所接受,尤其是政权喜好的程度乃是它社会价值的评判标准。艺术价值和社会价值将会在同一件作品中得以显现,只是两者孰多孰少的差别而已,它们或者相辅相成,或者发生决裂,这已经在历史中司空见惯。笔者所关心的是,此二者之间的弹性尺度,具有一种模糊的界限,处于随时可以更改的动态变化中。如果音乐家认同由政权引导的社会文化,其作品中的社会价值和艺术价值就有可能同时发挥效用;不幸的是,往往大部分音乐家处在相反的境地,便会造成其作品中两种价值的剥离,为了实现作品的社会价值有时不得不违背自己的艺术理想,一旦执意求取艺术价值,弃社会价值于不顾,个人的社会境遇注定坎坷。

对于这两种价值的差异和互相转换的能力,阿多诺有过真知灼见,谈及艺术的双重性背离的问题。

“艺术从某种意义上说是一种更为直接的社会事物。自律性,即艺术日益独立于社会的特性,乃是自由意识的一种功能,它有赖于一定的社会结构。艺术也许一直与支配社会的种种力量和习俗发生冲突,但它绝不是‘自为的。”①

这种“自为”,笔者揣度,很可能源于艺术家个体对外界世界的反叛和抵触。“艺术只有在成为它自律性的东西时才会出现,通过凝结为一个自为的实体,而不是服从现存的社会规范并由此显示出‘社会效應。”②

由此,再次审视斯特劳斯和他的音乐,对于这样一位音乐的成败断定异常艰难,他在艺术创造中的斐然成就不足以抵消他为后世诟病的纳粹拥护者身份,尽管他为纳粹的奉献是处于无知和妥协。音乐事件在一定程度上具有作为政治事件的效应,但绝不等同于政治事件,音乐的艺术特性也应当予以充分考量。斯特劳斯的人生沉浮、音乐造诣只是千百年来无数音乐家境遇的一个缩影,但却证实了音乐服从于政治的原则,伟大音乐家与政治权力之间的关系,亦解释出艺术家永恒纯真的世界与现实的差异。

四、结语

音乐,与其他艺术的创作,在参与社会运作中,尽管艺术家越来越强调个性化,以此表达其艺术观念,但作为社会普通的个体,他以及他的艺术创作,都必须依附在社会结构中存在,那么势必受到政权的统治和操控。音乐与政治的相互作用关系已经清晰明了,每一位音乐家,在发展自身事业同时,必然要顾及政治和社会。音乐家通过个人的认知,作出不同的抉择,也承担相应的后果。理查德·斯特劳斯,以自身的政治沉浮向后人昭示:个人的宿命与时代交织在一起,是不争的事实。