知识型员工可雇佣性对创新行为的影响研究

魏巍+彭纪生

摘要:探讨可雇佣性对员工创新行为的影响及调节作用。统计分析发现:可雇佣性对员工创新行为有显著的正向影响;相比于长期雇佣,可雇佣性对短期雇佣员工创新行为的正向影响更加显著。同时,回避失败倾向、雇佣方式和可雇佣性的三项交互作用对员工创新行为影响显著。

关键词:可雇佣性;创新行为;雇佣方式;回避失败倾向

DOI:10.13956/j.ss.1001-8409.2017.04.14

中图分类号:F272.92 文献标识码:A 文章编号:1001-8409(2017)04-0061-05

Abstract: This paper studies on the influence of employability on employees innovative behavior and its boundary conditions. The statistical results show that, employability has positive effect on employee innovative behavior. Compared with long term employees, short term employees employability has higher positive effect on employees innovative behavior. Besides, it also revealed 3way interactions between failure aversion, employment mode and employability.

Key words:employability; innovative behavior; employment mode; failure aversion

1 引言

在迅速发展的互联网经济时代,很多产品和服务都是由不同专业人员共同创造或组织间跨界创造的[1]。在此背景下,基于安全感和长期合同的组织内部劳动力市场作用在不断下降,跨组织边界人力资源实践活动的重要性逐渐提升。在雇佣方式上,知识型员工的兼职工作、短期合同等雇佣方式迅速发展。短期、灵活的雇佣方式不再局限于传统的非专业性和体力劳动为主的员工,而是越来越多运用于知识型员工。研究表明,美国90%的公司使用灵活雇佣方式,其中43%灵活雇佣员工从事对企业核心领域有潜在影响的专业性和技术性工作[2]。

相关文献研究认为,长期稳定的雇佣方式更有利于员工创新。从人力资源管理角度的研究来看,长期雇佣员工有工作保障,能够增强员工的组织支持感和认同感,基于“互惠”原则,长期员工也给予组织较高的回报,有利于员工创新[3]。而短期、灵活雇佣员工是组织中的边缘群体,工作条件较差,缺乏组织有力的支持,不利于员工创新。此外,资源基础观将创新能力视为积累的过程且具有路径依赖,不可能一蹴而就。从而长期雇佣政策对员工创新更加有利。然而,上述研究无法解释企业对知识型员工采用短期雇佣方式激发创新的现象。

随着环境不确定性程度提高,岗位的长期性、安全性已难以得到保障,员工更加需要获取当前和未来雇主所看重的知识、技能、能力和其他特征,以维持就业和确保未来就业。员工安全需求的内涵发生了变化,从传统范式下追求终身雇佣转变为追求终身可雇佣性的提升[4]。因此,对可雇佣性与创新关系的探讨可以为解释知识型员工的短期雇佣现象提供依据。鉴于此,本文拟选择知识型员工为研究样本,引入可雇佣性为前因变量,雇佣方式为调节变量,旨在揭示可雇佣性对员工创新行为的影响及发挥作用的条件。

2 理论基础与研究假设

2.1 可雇佣性的概念

根据Forrier和Sels的定义,可雇佣性是个体感知他们获得新工作的可能性[5]。可雇佣性能够增强员工对职业的控制感,影响员工的工作体验。相关研究表明,高可雇佣性员工在对当前工作持续性以及获得新的理想工作可能性方面均具有更强的控制感,从而降低工作不安全感[6]。因此,可雇佣性被认为是劳动力市场一种新的保护机制,能够逐渐替代工作安全感。可雇傭性不仅对个体发展有利,也越来越成为组织核心竞争优势的来源。通过降低员工工作不安全感,可雇佣性对员工态度和建设性行为有积极影响。

2.2 可雇佣性与员工创新行为

可雇佣性与工作不安全感存在密切联系,研究表明可雇佣性能够有效预测工作不安全感[7]。高可雇佣性员工相信如果需要他们能轻松地找到新工作,这使得他们对未来雇佣的担心减少,增强对环境的控制力,从而感知到的不安全感更低[8]。因此,高可雇佣性员工对工作情境的解读比低可雇佣性员工更为积极,而工作不安全感等消极情绪状态进一步提高个体对创新风险的感知及导致注意力冲突[9],从而对创新产生不利影响。张勇等通过实证研究发现工作不安全感对员工创造力有显著的负向影响[10]。综上所述,可雇佣性能增强员工对环境的控制力,减少负面情绪产生的分心干扰及对创新风险的感知,降低工作不安全感,从而有利于员工创新行为。基于此,提出如下假设:

H1:可雇佣性对员工创新行为有显著的正向影响。

2.3 雇佣方式对可雇佣性和员工创新行为的调节作用

按雇佣条件不同,雇佣方式可以划分为长期雇佣和短期雇佣两大类。不同雇佣方式下员工对可雇佣性的解读可能会有所不同。对长期雇佣员工来说,员工与现有组织间关系是长期的,员工更依赖于现有组织,与外部劳动力市场中就业机会相比,长期雇佣员工更加关注在组织内部维持和发展工作。而对短期雇佣员工而言,由于有明确的合同到期时间且期限短,合同到期后员工即将面临在劳动力市场寻找新的工作,故短期雇佣员工面临更高的工作不确定性和风险,产生较高的工作不安全感。可雇佣性可以增强员工对环境的控制感,降低工作不安全感和压力。因此,短期雇佣员工对可雇佣性的变化更加敏感,可雇佣性对短期雇佣员工行为的预测性可能更强[11]。综上所述,相比长期雇佣员工,短期雇佣员工的可雇佣性对员工创新行为的影响更大。因此,提出如下假设:

H2:雇佣方式调节可雇佣性与员工创新行为的关系,即短期雇佣员工的可雇佣性对员工创新行为的影响高于长期雇佣员工。

2.4 回避失败倾向对雇佣方式调节作用的调节

回避失败倾向是个体面临任务情景时回避困难、挫折和失败的心理倾向,反映个体对困难和失败的承受能力等方面的信息。回避失败倾向强烈的个体为避免可能失败的结果,在面临任务情景时,往往回避目标,消极退缩。实证研究表明,回避失败的趋力能强化个体的威胁认知[12]。因此,低回避失败倾向者感知到的客观雇佣方式产生的工作不安全感较低,高回避失败倾向会强化雇佣方式带来的工作不安全感。

按照雇佣方式和回避失败倾向两个维度可以划分为四种情形:①高回避失败倾向的长期雇佣员工具有中等程度的工作不安全感。长期雇佣员工合同期长或是终身雇佣,工作不安全感较低。同时这种客观情景还受主观认知的影响,具有高回避失败倾向的员工对环境的威胁认知高,易感知到更高的工作不安全感,因此,综合客观情景和主观认知后形成中等程度的工作不安全感。②低回避失败倾向的长期雇佣员工具有低工作不安全感。长期雇佣方式带来较低的工作不安全感,同时低回避失败倾向的员工对工作不安全感的认知水平低,形成低工作不安全感。③高回避失败倾向的短期雇佣员工具有高工作不安全感。短期雇佣员工面临较高的不确定性,工作不安全感高。同时,高回避失败倾向的个体对不确定性更加敏感,因此,产生高度的工作不安全感。④低回避失败倾向的短期雇佣员工具有中等工作不安全感。低回避失败倾向弥补了短期雇佣带来的工作不安全感,从而形成中等程度的工作不安全感。

上述四种情形中,低失败回避倾向的长期雇佣员工工作不安全感最低,可雇佣性对这类员工的重要性相对较低,此情形下可雇佣性对员工创新行为的影响最小。因此,回避失败倾向会进一步影响雇佣方式对可雇佣性和创新行为关系的调节作用。基于此,提出如下假设:

H3:雇佣方式、可雇佣性与回避失败倾向间存在三项交互关系,雇佣方式对可雇佣性和员工创新行为关系的调节作用受回避失败倾向的影响。

此外,回避失败倾向对员工创新行为存在直接影响,主要体现为两方面:首先,回避失败倾向影响员工规避风险的程度。创新是风险活动,个体在创新中常常遭遇挫折和失败。高回避失败倾向的个体对失败的主观概率估计高,强化了威胁认知,在风险情景中的行为就越趋保守;其次,回避失败倾向影响员工的变革惰性。创新意味着进行变革,打破现有模式,采用新的理论与方法解决所遇到的问题与挑战。具有高回避失败倾向的员工对威胁的感知程度高,导致人们对惯性解决方案的依赖。因此,提出如下假设:

H4:回避失败倾向对员工创新行为有显著的负向影响。

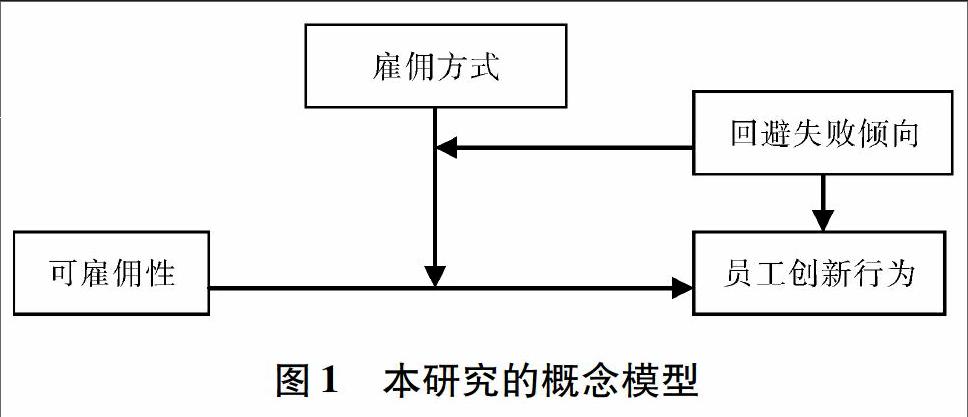

综上所述,本研究构建了图1所示的概念模型。

3 样本与变量测量

3.1 研究样本

2016年2~5月,本研究向安徽、江苏、山东地区15家企业发放问卷。问卷填答者须有本科及以上学历。通过现场发放和电子邮件相结合的方式收集问卷。问卷由上级填写员工的雇佣方式和员工创新行为题项,员工填写基本信息、可雇佣性、回避失败倾向等相关题项。通过编码方式将上级提供的信息和员工的问卷匹配。共发放问卷500份,回收问卷435份,其中有效问卷382份,有效回收率为87.5%。

3.2 变量测量

可雇佣性的测量采用Rothwell和Arnold的量表[13],为了对比不同雇佣方式员工的可雇佣性对创新的影响,本研究选择“外部可雇佣性”分量表进行测量,共7个题项。

员工创新行为的测量采用Scott和Bruce的量表[14],该量表将创新行为看成是一个过程,包括问题确立、构想产生、寻求创新支持以及创新计划的落实等共6个题项。

雇佣方式的测量采用Isaksson K(2003)的划分方法,将5年以上期限的合同、无固定期限合同归为长期雇佣方式;5年以下的固定期限合同、以项目完成为期限的劳动合同以及其他合同归为短期雇佣方式。构建雇佣方式的虚拟变量,“0”表示短期雇佣,“1”表示长期雇佣。

回避失败倾向的测量采用Man和Nygard编制的成就动机量表中避免失败的动机(Maf)分量表[15],该分量表有15個题项,测量个体对失败的恐惧和回避,以及在面临任务情景时回避困难和挫折的心理倾向。

控制变量。由于性别、年龄、受教育程度等变量均被发现对可雇佣性或员工创新行为有影响,本研究将其作为控制变量。

调查问卷除人口学信息、雇佣方式外,可雇佣性、回避失败倾向、员工创新行为都采用Likert 5点量表。

4 统计分析

4.1 描述性统计分析

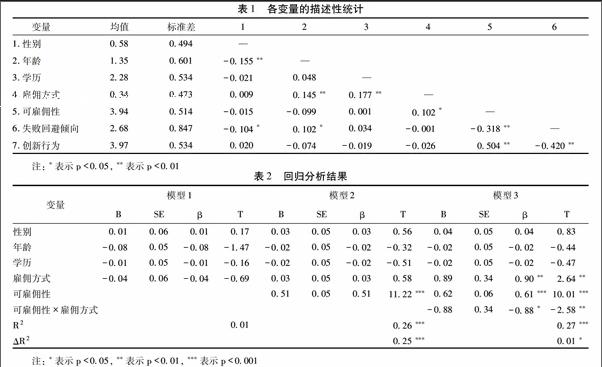

计算相关变量的均值、标准差和相关系数,分析结果如表1所示,可雇佣性与雇佣方式(r=0.102,p<0.05)为显著的正相关关系,与员工创新行为(r=0.504,p<0.01)为显著的正相关关系,失败回避倾向与员工创新行为(r=-0.420,p<0.01)为显著的负相关关系。

4.2 假设检验

(1)可雇佣性与创新行为之间的关系检验

为进一步探讨可雇佣性、雇佣方式与员工创新行为之间的关系,本研究在对性别、年龄、学历进行控制的基础上,对核心变量之间的关系进行了多元回归分析,结果见表2。从模型2可以看出,可雇佣性对员工创新行为的影响达到显著水平(β=0.51,P<0.001),可雇佣性可以解释创新行为总变异量的24.6%,说明可雇佣性对员工创新行为有显著的正向影响,即可雇佣性越高,员工创新行为的产出水平越高,因此假设1得到验证。

(2)雇佣方式在可雇佣性与创新行为关系中调节作用的检验

在控制了人口统计学变量之后,将自变量和交互项依次置入回归方程模型,以预测结果变量。从表2模型3可以看出,可雇佣性与雇佣方式的交互作用对创新行为有显著的负向影响(β=-0.88,P<0.05),交互项可以解释创新行为总变异量的1.4%(调节效应见图2),表明雇佣方式对可雇佣性与创新行为关系的调节作用显著。相比于长期雇佣而言,短期雇佣员工的可雇佣性对创新行为的影响更大,假设3得到验证。

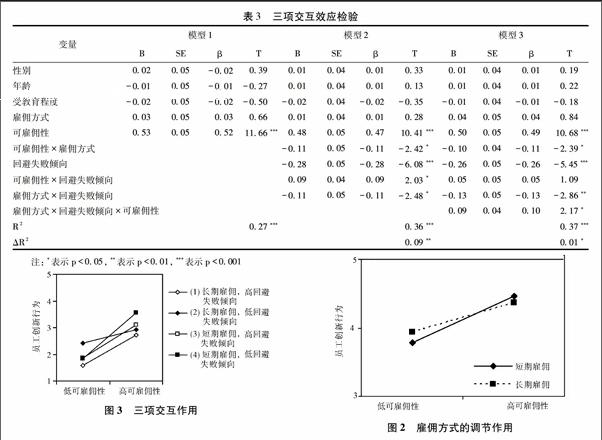

(3)雇佣方式、回避失败倾向与可雇佣性的三项交互作用

采用Grant和Sumanth的方法[16],在回归分析中,先引入所有的预测变量和二项交互项,再引入“雇佣方式×回避失败倾向×可雇佣性”三项交互项。如表3所示,三项交互项对员工创新行为有显著的影响,可以解释创新行为总变异量的1%。为进一步检验假设3,依据Dawson和Richter的建议[17],本文将雇佣方式和回避失败倾向两个维度分为长期雇佣且高回避失败倾向、长期雇佣且低回避失败倾向、短期雇佣且高回避失败倾向、短期雇佣且低回避失败倾向四种情况,并绘制了三项交互效应图(见图3),四种情况下斜率均为正,但相比较而言,长期雇佣且低回避失败倾向情况下可雇佣性对创新行为影响拟合曲线正向斜率最小,表明此种情况下可雇佣性对创新行为的影响程度最低,假设3得到验证。

(4)回避失败倾向与员工创新行为之间关系的检验

根据表3模型2的回归结果,回避失败倾向对员工创新行为的影响达到显著水平(β=-0.28,P<0.001),说明回避失败倾向对员工创新行为有显著的负向影响,假设4得到验证。在此基础上,对回避失败倾向的直接影响进行控制,表3中模型3将回避失败倾向作为控制变量引入模型,三项交互作用仍然显著,显示了三项交互作用结果的稳定性。

5 结论与启示

本文通过实证分析发现可雇佣性对员工创新行为产生显著的正向影响。雇佣方式对可雇佣性与员工创新行为间关系具有调节作用。与长期雇佣相比,可雇佣性与员工创新行为关系对短期雇佣员工的影响更加显著。此外,回避失败倾向、雇佣方式与可雇佣性的三项交互作用对员工创新行为具有显著的正向影响。这意味着可雇佣性是激励短期灵活雇佣员工创新行为的重要因素,同时对高回避失败倾向的员工来说能够放大该效应,而对低回避失败倾向员工会降低该效应。

本研究具有重要启示。组织可以将可雇佣性的提升作为激励员工创新的途径。在运用可雇佣性作为激励创新的工具時,还应结合雇佣方式和员工回避失败倾向因素。对于高回避失败倾向的短期雇佣员工通过提升可雇佣性方式激励员工创新行为的效果更好,相比而言,可雇佣性对低回避失败倾向的长期雇佣员工的创新行为的影响作用较小。

参考文献:

[1]Swart J, Kinnie N. Reconsidering Boundaries: Human Resource Management in a Networked World [J]. Human Resource Management, 2014, 53(2):291-310.

[2]Melissa S. Contingent Labor as an Enabler of Entrepreneurial Growth[J]. Human Resource Management, 2004, 42(4):357-373.

[3]Schuler B R S, Jackson S E. Linking Competitive Strategies with HRM Practices [J]. Academy of Management Executive, 1987, 1(3):207-219.

[4]凌玲, 卿涛. 培训能提升员工组织承诺吗——可雇佣性和期望符合度的影响[J]. 南开管理评论, 2013, 16(3):127-139.

[5]Forrier A, Sels L. Flexibility, Turnover and Training[J]. International Journal of Manpower, 2003, 24(2):148-168.

[6]朱朴义, 胡蓓. 可雇佣性与员工态度行为的关系研究——工作不安全感的中介作用[J]. 管理评论, 2014, 26(11):129-140.

[7]Cuyper N D, Mkikangas A, Kinnunen U, Mauno S, Witte H D. Cross-lagged Associations between Perceived External Employability, Job Insecurity, and Exhaustion: Testing Gain and Loss Spirals according to the Conservation of Resources Theory[J]. Journal of Organizational Behavior, 2012, 33(6):770-788.

[8]Anne Mkikangas, Nele De Cuyper, Saija Mauno. A longitudinal Person-centred View on Perceived Employability: The Role of Job Insecurity [J]. European Journal of Work & Organizational Psychology, 2013, 22(4):490-503.

[9]Ford C M. A Theory of Individual Creative Action in Multiple Social Domains [J]. Academy of Management Review, 1996, 21(21):1112-1142.

[10]张勇, 龙立荣. 人—工作匹配、工作不安全感对雇员创造力的影响——一个有中介的调节效应模型检验[J]. 南开管理评论, 2013, 16(5):16-25.

[11]Frits Kluytmans, Marlies Ott. Management of Employability in the Netherlands [J]. European Journal of Work & Organizational Psychology, 2010, 8(8):261-272.

[12]谢晓非, 王晓田. 成就动机与机会—威胁认知[J]. 心理学报, 2002,34(5):192-199.

[13]Rothwell, Andrew. Self-perceived Employability: Development and Validation of a Scale [J]. Personnel Review, 2007, 36(1):23-41.

[14]Scott S G, Bruce R A. Determinants of Innovative Behavior: A Path Model of Individual Innovation in the Workplace [J].The Academy of Management Journal,1994, 37(3):580-607.

[15]Man F, Nygard R, Gjesme T. The Achievement Motives Scale (AMS): Theoretical Basis and Results from a First Try-out of a Czech Form[J]. Scandinavian Journal of Educational Research, 1994, 38: 209-218.

[16]Grant A M, Sumanth J J. Mission Possible? The Performance of Prosocially Motivated Employees Depends on Manager Trustworthiness [J]. Journal of Applied Psychology, 2009, 94(4):924-944.

[17]Dawson J F, Richter A W. Probing Three-way Interactions in Moderated Multiple Regression: Development and Application of a Slope Difference Test [J]. Journal of Applied Psychology, 2006, 91(4):917-926.

(責任编辑:何 彬)