联署发文、合作研究与法学学术品质的提升*

戴 昕

联署发文、合作研究与法学学术品质的提升*

戴 昕**

中国法学研究获得进一步发展的一个可能途径是促使不同背景、不同专长的学人开展更多的实质性研究合作。目前部分法学核心期刊拒绝接受刊发联合署名的研究论文,这一发表规则在很大程度上妨碍了合作研究的有效开展。允许联署发文是高水准合作研究更多出现的前提和保障,而基于中国法学界当下的学术环境,禁止联署发文这一规则本身未必能有效起到学界期待的抑制学术不端的作用。在缺乏明显收益的情况下,学界应重新考虑、探讨相关学术制度的合理性和必要性,特别是避免禁止联署发文的规则阻碍学人打通一条有可能实现法学研究水准提升的路径。

合作研究 联署 学术不端 学术制度

目 次

一、导言:并非(纯粹)个体诉求

二、合作研究的预期收益

三、研究合作的交易成本

四、允许联署发文的道德风险

五、代结语:坚持原则、改变规则

一、导言:并非(纯粹)个体诉求

2016年,曾有一则学界新闻见诸大众媒体:复旦大学国际关系与公共事务学院的郑磊副教授与其指导的硕士研究生合作撰写了一篇学术论文,获得某专业核心期刊的稿约,历经数轮编审将要发表,却不料刊物在最后环节突然提出,不接受硕士研究生参与论文署名,发表的稿件上只能署导师自己的名字。郑磊无奈决定撤稿,因为“评职称可以晚几年,但和学生的情谊以及作为导师的原则不能退让”。1新华每日电讯:《“不让学生署名,我就只能撤稿”——复旦副教授“任性”拒绝核心期刊获赞》,载新华网:http://news. xinhuanet.com/mrdx/2016-06/22/c_135456444.htm,2017年1月7日最后访问。

这则新闻当时算是闹出了“大动静”,但还是很快便被更新鲜的谈资盖了过去,不仅“吃瓜群众”旋即退散,学界人士——无论是学者还是专业期刊编辑或负责人——也未给予持续关注。学人的淡漠倒也不出意外:专业学术刊物在审查、发表论文时应遵循什么样的署名规范,尤其是应不应该拒绝接受教师与学生联合署名乃至拒绝接受任何形式的联合署名(以下简称“联署”),听上去是近于鸡毛蒜皮的问题,专注严肃学问者不太会关心。而若非近年曾有过参与撰写的合作论文被权威期刊以不接受联署为由拒绝发表的亲身经历,连笔者这样不算特别严肃的学人,恐怕也很难想到去关注这一学术制度问题——尽管,学术制度问题其实也是学术问题。

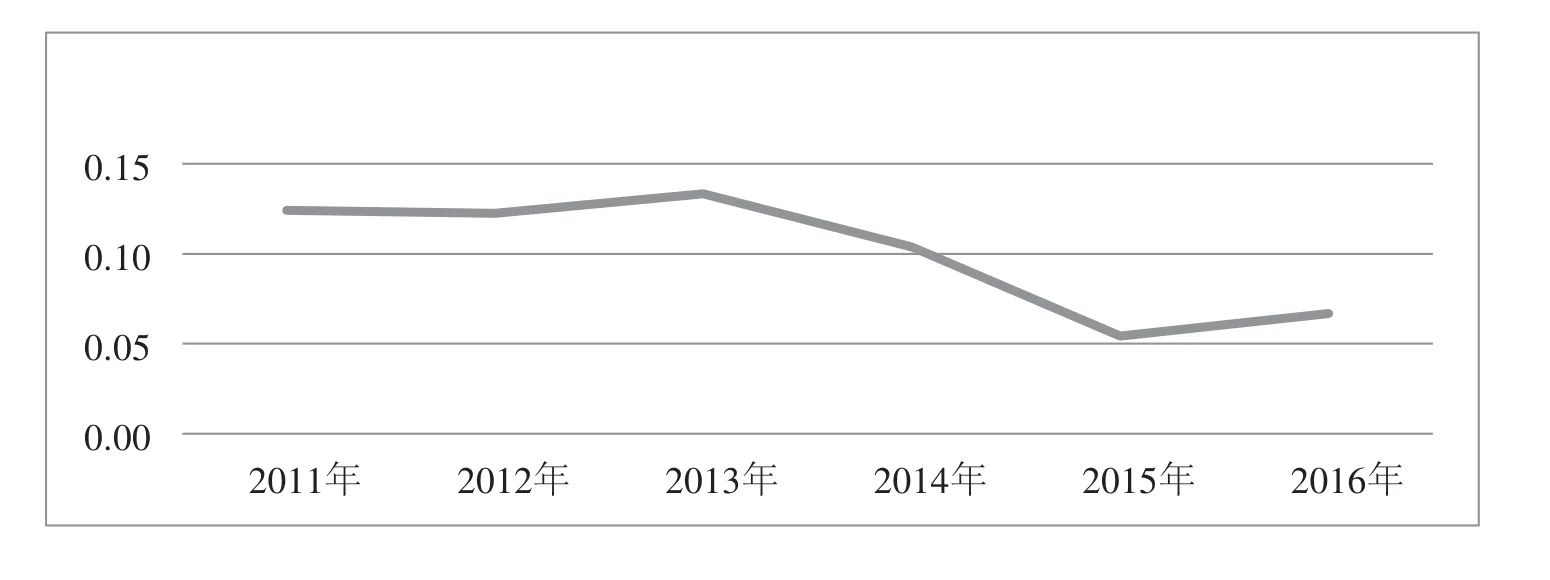

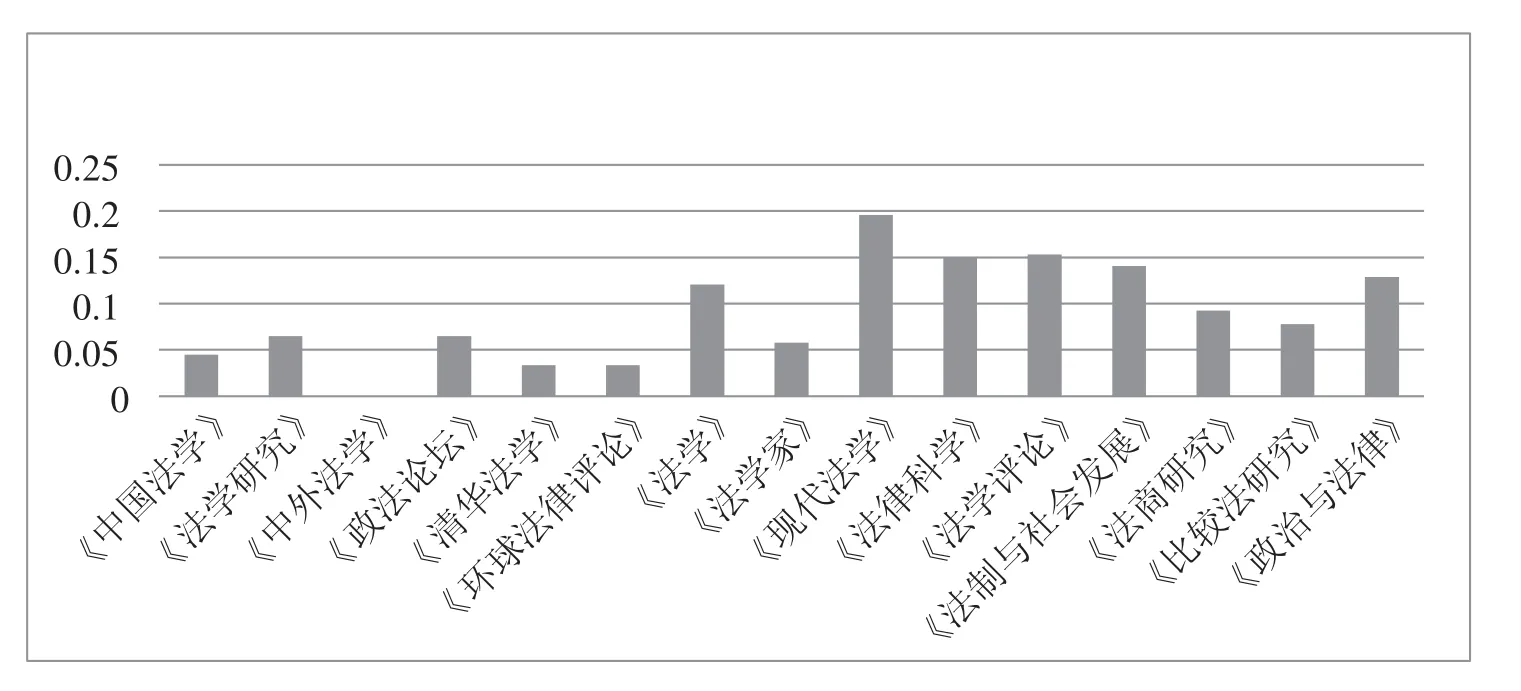

但一些初步的信息搜集和思考使笔者相信,合作论文及其署名、发表规则,在中国法学研究的当下语境中,是一个值得被明确提出和讨论的问题。基于粗略统计,目前在法学学术评价体系内享有较高地位的专业核心期刊,有相当一部分对发表联署的合作论文持谨慎、不鼓励乃至排斥、抵制的态度。仅为例示之目的,在学界近年普遍关注的中国法学创新网15种“CLSCI”法学核心期刊2由中国法学会法律信息部运营的法学创新网常年关注、统计的CLSCI期刊共16种,包括《中国社会科学》《 中国法学》《法学研究》《中外法学》《政法论坛》《清华法学》《环球法律评论》《法学》《法学家》《现代法学》《法律科学》《法学评论》《法制与社会发展》《法商研究》《比较法研究》《政治与法律》。参见中国法学创新网:http://www.lawinnovation.com/ index.php/Home/Kanhai/index/tid/4.html,2017年1月7日最后访问。考虑到《中国社会科学》属于人文社科类综合刊物,本文在作相关粗略统计时,将其排除在外,仅以其他15种“CLSCI”包括的法学专业核心期刊作为样本。中,截至2016年年底,至少有五家以明文或不成文规定的方式拒绝发表联署论文,有两家明确提出独著稿件优先于联署稿件采用,另有两家以不同的方式提示作者,联署稿件在投稿时会受到更慎重的对待。3根据笔者的查询和了解,明文拒绝联署发表的有《中外法学》《环球法律评论》与《法商研究》;以“不成文规矩”的方式拒稿的至少有《中国法学》和《政法论坛》;明确提示独著优先联署稿件录用的有《法律科学》和《比较法研究》;提示慎重对待联署稿件的有《法学》(“提倡名家亲自写稿”)和《政治与法律》(“本刊倡导学术诚信,欢迎独立署名稿件;如系合作来稿,请注明合作者在创作中的具体分工”)。需要说明的是,上述情况描述综合了各期刊印刷版上刊登的稿约或投稿须知信息(如有)、期刊网站或网络投稿平台上的投稿须知信息、北大法宝期刊主页上的投稿须知信息以及作者通过问询等方式了解到的信息。由于期刊相关规则及其适用时有改变,上述情况描述仅供参考,无法保证准确。而在2011—2016年期间,“CLSCI”15种法学刊物发表的所有论文中,联署论文的年度刊发比例(即此期间内各年中联署发表的论文占当年所有刊发论文比例)的平均值为10.1%;除一家刊物从未发过任何联署论文外,另有八家联署论文的年度刊发比例均值低于10%,只有六家超过了10%(最高一家接近20%)。4对于具体到期刊、年份的统计数据感兴趣者,可向笔者另行索取数据表格。在统计联署作品时,笔者将一些期刊中发表的由多人共同署名的司法年度报告类文章计入,而未将多人笔谈、课题组撰写的立法建议稿类文章计入;在统计发文总数时,将前述多人笔谈、立法建议稿类文章计入,而未将编辑部撰写的纪事、编辑部撰写的年度学科发展评价、领导讲话、学术研讨会综述、编者按/主编致辞、专题序语等计入。就趋势而言,2011年以来,联署论文在“CLSCI”15种法学刊物上的年度刊发比例出现下降,从2011年的12.4%减至2016年的6.7%。

图1 15种法学核心期刊总体联署论文年度刊发比例(2011—2016年)

图2 15种法学核心期刊联署论文年度刊发比例均值(2011—2016年)

尽管前面提到的郑磊教授的遭遇说明,拒绝或不鼓励联署的规则在中国并非只有法学期刊在适用,但总体上看,经济学、社会学和政治学等社会科学领域的学术发表体制,对联署论文歧视较少,甚至与自然科学更为近似,将合作研究、联署发表视为正常、平常乃至理所应当。5世界范围来看,理工科甚至已经出现了联署作者人数过多——大于50人,甚至大于1000人的现象,这当然是另一个极端的问题。参见姚晓丹:《一篇论文50多人共同署名 学术评价标准面临挑战》,载《中国社会科学报》2016年10月12日,http://www.nssd.org/article.aspx?id=5921,2017年1月7日最后访问。作为另一个可能的参照,美国的法学期刊至少在发表规则方面从未对联署论文另眼相看。而从实际刊发情况来看,根据乔治和古瑟里(George & Guthrie)的统计,在1970—1999年间,尽管看不出明显的上升趋势,但美国顶尖法律评论类期刊(五家)中联署论文的年度刊发比例均值为15%6乔治和古瑟里的这个数据来自其对芝加哥、哥伦比亚、哈佛、斯坦福和耶鲁五家法律评论刊发的常规论文[即不包括学生评议(comments/notes)、书评等]的统计。作为参照,他们也随机统计了一组低端刊物的数据,并获得了相同的年度刊发比例均值。Tracey E.George & Chris Guthrie,"Joining Forces: The Role of Collaboration in the Development of Legal Thought",52 Journal of Legal Education 559,562 (2002).;而根据迈尔斯和金斯伯格(Miles & Ginsburg)针对2000—2010年间美国顶尖法律评论期刊(十五家)的观察,联署论文的年度刊发比例均值达到20.1%,其中2010年当年的刊发比例达到23%。7Thomas J.Miles & Tom Ginsburg,"Empiricism and the Rising Incidence of Coauthorship in Law,"2011 University of Illinois Law Review 1786,1800-1802 (2011),而在Journal of Legal Studies和Journal of Law,Economics and Organization这样由学者编辑、同行评审的法律交叉学科研究期刊中,1989—2010年间联署论文年度刊发比例的均值达到49.6%。Miles & Ginsburg,同前注6,p.1813。 除了古瑟里和乔治以及迈尔斯和金斯伯格以高水平法律评论为样本的统计外,迈尔森(Meyerson)在一个更宽口径的统计中也发现了类似的联署发文变化趋势,即在前50名的法律评论中,联署论文占总论文数的比例从1988—1992年间的10%上升到2008—2012年间的19%。Michael I.Meyerson,"Law School Culture and the Lost Art of Collaboration: Why Don't Law Professors Play Well with Others?",93 Nebraska Law Review 547,566-568 (2015).数量之外,就质量而言,美国法学界百余年来有不少堪称经典、为人熟知的作品是由两位甚至更多作者联署的合作研究成果。8中国学界熟悉的几个例子,如Samuel Warren & Louis D.Brandeis“,The Right to Privacy”,4 Harvard Law Review 193 (1890); Guido Calabresi & A.Douglas Melamed,"Property Rules,Liability Rules,and Inalienability: One View of the Cathedral",85 Harvard Law Review 1089 (1972);Christine Jolls,Cass R.Sunstein & Richard H.Thaler,"A Behavioral Approach to Law and Economics",50 Stanford Law Review 1471 (1998).

目前,尽管中国法学核心期刊中拒绝联署论文的现象还未必称得上“普遍”,但鉴于相关期刊在业内的地位和影响力,以及近年来出现的高水平期刊联署发文下降的趋势,讨论相关学术制度问题的合适时机应已出现。本文试图通过分析指出,我国法学核心期刊不应采取、坚持拒绝刊发联署论文的规则,因为这样的规则不但无助反而可能妨碍法学研究的进一步改善和提高。联署发文规则本身是小问题,但其指向的是法学研究中学者之间应否、能否以及如何开展合作的大问题,后者应获得今日学界的重视,也需要有一个更明确的说法。

下文第二部分将分析法学研究者为什么需要更多开展合作研究,由此指出允许联署发文的预期收益。第三部分将讨论署名规则之外可能妨碍学者合作的交易成本,并辨析这是否意味着允许联署也未必能促进合作研究。第四部分将考虑中国法学界反对联署的最重要理由——抵制假借合作之名从事学术不端,并分析为什么在当前学术环境中,拒绝联署发文未必能合理、有效地改善学术风气。第五部分作简单总结,并为接受联署论文的期刊提供一个可行的编审流程改进建议。

如前文中披露,笔者本人有过联署论文被拒稿的经历,因此观点的倾向性无从遮掩。但分析和说理并不因言说者不具有所谓“客观中立”立场而必然失去说服力。实际上,本文意图的受众,不仅是握有论文署名规范“立法权”的期刊编辑和负责人,更是法学界的广大同仁。中国法学研究的持续发展和进一步范式转换面临诸多困难,其中有不少都难以在短期内被有效克服。相对而言,推动合作研究是现阶段可以走,又不太难走的一条有利于提升研究水准的路径。如果法学核心期刊继续坚持甚至推广拒绝联署发文的规则,学者间合作研究的开展将会严重受限;而且在缺乏明显收益的情况下,主动给自己多戴一重“紧箍咒”并不明智。

二、合作研究的预期收益

如前所述,在国内外社会科学界以及国外(至少是美国)法学界,两位或更多学者合作研究、写作、发表的现象不是稀罕事,合作研究产生的诸多经典学术作品也早已为人们熟知。泛泛而言,有效的合作会有产出,“三个臭皮匠顶个诸葛亮”算不得新鲜见识。但在此,笔者想讨论的是一个更具体的命题:中国法学研究的进一步发展,同样需要也可以借助学者之间更具实质性、更有深度的合作,而允许研究成果联署发表,是使此类合作能够展开的一个必要条件。

长期以来,中国法学界中合作研究的规模总体上十分有限,而优秀学者在治学中似乎尤其享受“独上西楼”“高处不胜寒”的心境和体验。9陈兴良教授的说法颇有代表性:“当你进入到某个学术问题前沿的时候,就像登上高山顶峰,四顾无人,不寒而栗,一种灵魂上的孤独感油然而生。”苏力等:《笔谈:法学研究与论文写作》,载《中外法学》2015年第1期。表面上看,与经常需要多个研究者共同投入人力、物力资源才能获得充足研究条件和素材的自然科学和社会科学研究相比,法学研究的人文色彩更浓,主要依靠个体学者形成思路、独立检索文献、完成分析论证,而研究论文也通常是一人执笔写作,“一气呵成”。鉴于这样的典型创作过程,法学论文发表时不但作独立署名是自然、妥当的,而且学者之间的合作对研究成果的取得看来也无太大必要。10基于类似原因,即使在美国,相对于其他学科,法学学者也被发现是较少开展合作研究的。参见Meyerson,同前注7,pp.563-574。

但事实上,法学研究并非不需要合作,法学领域较高质量的创作也并非真的只靠单枪匹马即可大功告成。在最宽泛乃至稍嫌“抬杠”的意义上,单位、家庭等为学者的研究创作提供的支持保证,都可谓“合作”;而正如乔治和古瑟里指出的,今人所谓创作,只要多少参考、借鉴过他人的前作,也都在学术衍生的意义上与前人发生了“合作”。11George & Gutherie,同前注6,p.561。但即使排除这些宽泛意义上的“合作”不谈,基于个人经验和观察,无论是在具体研究的前期思路形成、资料文献准备阶段,还是在分析论证以及初稿写作完成后的修改阶段,学者都会至少在小范围内与同行讨论,向后者征求意见和批评,并有可能将各类反馈融入最终文稿之中。通过论文首页星注中的致谢信息,我们可以知道,这类合作在法学界其实非常普遍。12考虑到许多期刊基于版面限制考虑,常常要求作者在论文发表时删除原稿中本来包含的致谢信息,因此读者在已发表的论文中看到致谢信息的频率还要小于此类合作的实际发生频率。

但在我看来,仅靠“参谋”“支招”、提批评建议这类形式展开的合作,无法满足中国法学界在当前和未来提高研究、创作质量的需要。以“支招者”身份介入他人研究的合作者,对研究的实质性参与程度通常很有限。尽管法学界——至少在不同的小圈子内部——不是没有相互扶助、真诚交流的风气,但必须承认,学者同样是面临预算约束的理性人,参与任何形式的研究合作,不可能完全出于“无私”。13Andy H.Barnett,Richard W.Ault & David L.Kaserman,"Rising Incidence of Coauthorship in Economics: Further Evidence",70 The Review of Economics and Statistics 539 (1988).花自己的时间与精力为他人的研究写作出谋划策,图个啥?想主意、出点子的过程,对支招者(特别是真正爱好学术者)当然也是有智力收获甚至愉悦感的活动;通过支招“助人”积累人情资本、建立口碑声誉,无疑也是收益。但值得怀疑的不是这些收益的真实性,而是它们是否足以使学者情愿付出较多的研究或闲暇方面的机会成本。14Barnett et al.,同前注13,pp.540-542。至少就个人经验而言,在这种“互相支招”的合作模式下,请求他人对自己的研究思路或研究成果提意见时,能够收获“点到为止”的提示,就应看作是相当帮忙了;如果收到更细致些的修改,则需要记下很大的人情。而之所以学者在论文致谢语中总要强调“文责自负”,与其说是为了彰显本人“敢做敢当”的姿态,不如说是为了让那些“支招者”放心——后者不希望承担有关研究质量的任何责任,因为在给作者支招时,他们通常没有,也不太可能像对待自己的研究那样认真负责。

由此可见,“支招”式的合作通常难以深入、具有实质性,而“支招者”不在这类“合作”的成果中成为署名作者,不但符合研究主要执行人的意愿,也通常符合“支招者”自身的利益。但为什么中国法学研究需要比“支招”更为深入、更具实质性的合作,这类合作又如何能够为研究发展带来帮助?就此问题正面立论显然不那么容易,一不留神恐怕就要陷入“何处去”之类的宏大叙事中。但采取逆向思维,想想人们对研究现状有哪些抱怨,倒不难找到一些有关未来愿景的线索或抓手。例如以下三点,应该可算是相当直观:

第一,法学研究目前仍面临来自学界外部乃至内部的所谓“不接地气”的指责。这类指责中,有些只是反映了指责者并未理解学术活动的性质和意义。但另一些时候,身处学界的研究者确实可能会因为对社会制度实践缺乏足够的接触和了解,不但会错过有意义的问题,也可能错误地提出不是问题的问题,或受经验信息获取的限制,难以有效研究其发现或觉察到的好问题。增加对实践的参与或进行深入调研,当然可以弥补学者的短板,但不是每个学者在开展每个研究课题时都有条件这样做,并且基于比较优势的原理,也不是每个学者这样做都有效率。因此,相对专长理论分析的学者,如果能和更了解实践的其他学者乃至实务界人士就共同关心的问题展开合作研究,不但效果会优于仅靠前者闭门造车,而且也有助于更好地发掘出后者掌握的经验信息和素材所具有的学术价值。

第二,无论所谓“社科法学”和“教义法学”之争本身的未来走向如何,当前社会科学知识和方法对中国法学研究和写作所产生的影响已无从否认,甚至日益普遍,而这一发展使中国的社科法学越来越面临一种批评甚至嘲讽,即所谓社科法学,至少在“社科”层面过于“半吊子”。这类批评并不完全合理,但也不能说毫无道理。法律和社会科学的交叉研究中,一向有以法学院为基地和以相关社会科学专业为基地的风格区别。15如法律经济学中的“经济学的法律经济学”和“法学的法律经济学”。"The Future of Law and Economics: Essays by Ten Law School Scholars",The Record,Fall 2011,http://www.law.uchicago.edu/alumni/magazine/fall11/lawandecon-future,2017年1月7日最后访问[具体见十篇短文中由小波斯纳(Eric A.Posner)执笔的一篇]。尽管后者往往自诩较之前者享有所谓的专业和技术优势,但其劣势却是不具备基于职业群体经验的地方性知识和与此勾连的问题意识。例如在中国,经济学界截至目前开展的法律经济学研究总体上较为失败,一个重要原因就是一些经济学家进入法律课题研究时,只知道看数据吃饭,却未必真正理解其计量分析操作对获取法学知识的意义究竟何在。因此,法学界的社科法学者固然需要持续关注社会科学领域知识和方法的发展和更新,但是否真要变成经济学、社会学或心理学的“全吊子”,取决于学者个体的机会成本。然而这不意味着法学研究不需要更多地引入社会科学的理论知识、方法和技术能力。虽然基于中国的学术研究和教育体制,未来很长一段时间内,我们的法学院教职岗位不可能像美国那样被众多真正拥有法学和社会科学双料教育背景的学者占据,但至少像桑斯廷和塞勒(Sunstein & Thaler)16例如,Cass R.Sunstein & Richard H.Thaler,"Libertarian Paternalism",93 American Economic Review 175 (2003);Cass R. Sunstein & Richard H.Thaler,"Market Efficiency and Rationality: The Peculiar Case of Baseball",102 Michigan Law Review 1390 (2004);Cass R.Sunstein & Richard H.Thaler,"Choice Architecture",in The Behavioral Foundations of Policy(Princeton University Press,2013,Eldar Shafir ed)。一类的跨学科研究组合和团队,在中国出现的人力资源条件其实是完全具备的。可以预见,如果能有更多实质性的跨学科研究合作,中国的社科法学不但会有更大提升空间,而且许多知识或专业上有短板的法律学者也会有更大的意愿和信心参与到社科法学研究中,由此减少法学界内部对交叉学科研究仍然时常抱有的误解甚至敌意。

第三,实质性研究合作的价值并非只体现为增强法学研究的实践面向或推进社科法学的深入和扩张,还在于其可能一般性地提高法学研究与创作——包括偏重教义分析和解释的传统法学研究——的质量。在信息爆炸的时代,上知天文下知地理的学者已基本绝迹,专业分工日益细化,每个学者通常都只熟悉本领域相关信息的部分而不是全部。与此同时,法律人关心或需要处理的问题却变得越来越复杂,问题与问题之间的相互关联明显增加,很难基于学科或专业对其作清晰区隔。17Richard A.Posner,Reflections on Judging,pp.54-60 (Harvard University Press,2013).即便是在教义法学研究中,如果知识背景、思路和其他专长方面存在互补的两到三位学者能够合作——例如实体法专家和程序法专家合作研究司法改革问题,知识产权法专家和经济法专家合作研究互联网产业规制问题,中国法专家和美国法专家合作研究比较法问题,等等——其研究成果的水准和品位理应高于纯粹的“单干作品”。甚至,撇开知识和信息储备方面的互补不谈,两个人共同思考问题,往往会比“独立思考”更有可能避免一些明显的思维局限和错漏。例如,坦率地讲,每每读到一些教义法学论文中非常惹眼的逻辑谬误时,笔者都会想,要是多个人和作者一起仔细斟酌,这类问题就不会出现——而作者或许是求助过支招者的,但如前所述,他们往往做不到足够仔细。

增进实质性研究合作的预期收益可能还有更多,但对中国法学研究的继续发展、改善和提升而言,指出上述主要三点,已经相当诱人了。单个作者的研究能力面临天然局限,而如果中国法学界在自我评价上足够谦虚的话,更应承认业内堪称“诸葛亮”的个体实在不能算太多。但“臭皮匠们”不能自暴自弃,而中国学术研究的受众对作品应当包含的知识含量和论证完善度的期望,也只会越来越高。因此,依靠实质性合作弥补个体能力不足,是法学研究者需要认真考虑的一条可行的路径。但核心期刊拒绝或排斥联署的发表规则,显然是严重抑制实质性研究合作开展的一个因素。私下的人情交换及公开的书面致谢,或许足以维持学者间浅尝辄止的相互支招,但如果无法正式署名并预期获得以署名作者身份为前提的一系列有形和无形回报,个体学者很难有激励去主动、自愿向他人发起或主导的研究工作中投入实质性的智力、体力和其他合作资源。

为了避免被说成是在“忽悠”,此处需要交代,尽管笔者真诚地认为,允许联署发表有望促成的合作研究会是多种多样的,但假定核心期刊保持稿件刊发的质量要求,未来可预期的联署发表增量很可能不会雨露均沾,而是主要落到社科法学、特别是运用较为技术化的社会科学方法(如计量研究)的实证研究者头上。至少参考美国法学界的情况,促成联署发表在2000—2010年间增长的最重要因素是(相对于传统法律经济分析)更为技术化的经济学理论和计量实证方法向法学的引入。18Miles & Ginsburg,同前注7,pp.1808-1809。如何看待美国法学乃至法律和社会科学交叉研究的这一发展态势,当然是需要另作充分讨论甚至辩论的问题;简单来说,或许不仅是传统的教义学者,即便是一些相对偏重/偏好“定性”进路的社科法学研究者,也对目前国内外已出现的一些过于技术化的交叉学科研究的意义持或多或少的保留态度。19质疑或保留意见,参见苏力:《好的研究和实证研究》,载《法学》2013年第4期;Brian Leiter,On So-Called "Empirical Legal Studies"and Its Problems,available at http://leiterlawschool.typepad.com/leiter/2010/07/on-socalled-empiricallegal-studies.html。但退一步说,考虑到中国法学研究目前总体上仍处于道德意识形态过剩、知识含量和技术含量不足的状态,即便允许联署带来的研究增量将较多体现为法学研究者与社科学者之间的合作实证研究,这仍然是有助于中国法学朝更为规范、更为理性、科学化程度和知识含量更高的方向发展的改变。而只有允许技术化的合作实证研究在法学核心期刊上获得联署发表,法学界才会对这类研究有更直观的接触和广泛的关注,并有机会真正对其加以批评、检讨乃至合理利用,而不像现在,更多时候只能“各玩各的”。

三、研究合作的交易成本

加强合作研究有预期收益,但仅此当然不足以说服法学核心期刊改变拒绝合署的发表规范。为更全面地分析成本收益,我们还需要考虑:1.允许联署是否真能鼓励实质性合作;2.允许联署可能带来的负面影响又会不会过于严重,甚至要让我们不得不忍痛放弃相关收益。这部分先讨论第一点。必须承认,尽管实质性合作有望提升研究质量,但学术刊物不接受联署未必是导致法学研究者很少开展合作的唯一原因。合作研究的实现和有效开展需要合作者克服各种交易成本,这恐怕也非常重要。假如即使改变署名规则也未必能带动合作研究,是否还有必要多此一举?

的确,把两个研究者放到一起,未必就有“1+1>2”的效果,甚至多数时候都达不到这样的效果。管理学中常谈的“协同/整合力”(synergy)并不是随机出现的。理想状态下,最能发挥协同优势的研究合作,要求合作的双方或多方不但在专业领域、知识背景、分析思路、方法技术等方面形成互补,还要求他们的问题意识足够接近、求知心态保持开放、学术理念较为统一,甚至在写作习惯方面也能相互欣赏、或至少彼此容忍。现实中,对任何一个学者来说,要找到这样理想的合作者都不容易;完美的合作就像完美的姻缘,如果不准备付出过高的搜寻成本,就只能一切随缘。心理学界的卡因曼(Kahneman)和特沃斯基(Tversky)或许是这类理想搭档的典型;塞勒曾描述过二人每次完成合作论文前并肩逐字逐句推敲、商定的场景,20Richard Thaler,Misbehaving: The Making of Behavioral Economics,p.37 (W.W.Norton & Company,2015).其亲密无间,读来甚至让人动容。

但要注意的是,即便卡因曼和特沃斯基的合作关系也并非排他的;尤其是对前者来说,在后者因病去世之后甚至之前,他与其他学者也有过许多成功的合作——尽管这些合作关系必定不会都像其与特沃斯基之间那样完美。如果合作者之间不能心有灵犀,研究合作的过程中就总会有商谈、协调等方面的成本,21Miles & Ginsburg,同前注7,pp.1790-1791。而这些成本的大小既取决于研究项目本身的特点,也取决于学者自身的个性、工作习惯及地理距离、通讯便利性等客观因素。具体来说,也许两个学者从学术背景、理念和能力来看十分适合共同开展一项研究,但假如脾气不太对付,或时间观念不太契合,或“档期”安排不开,或仅仅是就研究的某个具体内容或观点无法达成一致,22Miles & Ginsburg,同前注7,pp.1790-1791。都会使合作难以实现。

此外,合作的实现,当然还会面临因潜在利益分歧而可能出现的合意困难甚至机会主义行为等问题。合作关系中的一方或双方都可能私心过重,试图尽量少干活、多拿“好处”,搭对方的便车。23Miles & Ginsburg,同前注7,p.1791。而以各种形式对合作搭档投入的有形和无形资源加以“巧取豪夺”,挪用于个人的其他独立研究项目,使原合作者无法分享研究收益,这类行为在学界也不时有所听闻。对潜在合作者机会主义行为的担忧,可能使本有意开展合作的学者犹豫,而合作双方就相关行为和风险达成妥善的合约安排,则至少需要付出商谈。即便参与合作的学者都不过分自私,在最低限度上,合作者之间仍需商定如何分配由作品带来的收益和损失。24Miles & Ginsburg,同前注7,pp.1791-1792。直接的物质收益或许可以简单五五开,但基于体制内评价(如职称、评奖之类)的一些间接收益却不好照此处理。而学术声誉层面的正负后果则更难平分,如当作品被允许联署时,署名的先后顺序通常会被认为对应声誉后果承担方面的主次地位,因此合作者之间围绕署名顺序发生的协商,就不只是印刷顺序本身那么简单。25类似的劝说年轻学人不要合署的说法,参见Robert Abrams,"Sing Muse: Legal Scholarship for New Law Teachers",37 Journal of Legal Education 1,6 (1987)。更重要的是,声誉收益的分配有时甚至并不取决于合作者之间如何商议署名顺序。据说科斯(Coase)在1970年代曾竭力劝说兰德斯(Landes)不要与波斯纳(Posner)进行研究和写作方面的合作,因为无论如何署名,写作的成果在外人眼中都会被视为主要归功于波斯纳。26William Dormanski,Richard Posner,p.67 (Oxford University Press,2016).

上述各类交易成本,照理确实可能构成法学界开展研究合作的障碍。不少优秀的法学学者之所以几乎从不与他人开展合作研究,或许正是因为很难找到能“入眼”的合作者。而更常见的是,即使学者有心合作,想想这些成本,也会觉得麻烦,甚至基于人之常情,只为图眼前少些麻烦,而放弃合作可能带来的更长期和/或更大的收益。因此,即使目前的学术发表体制允许联署,仍要承认,交易成本还是会对合作研究出现的频率和规模构成限制。

但即便如此,参考美国法学界的情况,我们有理由相信,如果中国的法学核心期刊改变对联署论文的排斥态度,法学界研究合作的开展至少会比现在更加活跃、频繁。抽象来看,学者合作面临的交易成本可能较高,但至少在一些具体语境中,研究合作涉及的搜寻成本、协商成本和代理成本等,都可能因学者之间的关系网络和社会规范的存在而获得缓解。学界网络具有“小世界”网络高度聚集的特点,27Paul H.Edelman & Tracey E.George,"Six Degrees of Cass Sunstein",11 Green Bag 2d 19 (2007).信息在许多次级小群体之间的传递效率相当高。这不但有助于个体学者发现志趣相投的合作者,也有助于学者圈子通过口碑声誉机制惩罚、抑制合作研究中的机会主义行为。此外,学者之间往往存在重复博弈的预期,这也使其有可能在长期互惠和多维度交换的基础上,就合作研究涉及的利益分配问题达成双方满意的有效安排。即便在看似零和博弈的署名顺序问题上,如果学者之间的合作具有长期性,例如其共同研究发表的论文超过一篇,他们也可以通过交替署名为第一作者等方式来寻求合作关系中的利益平衡,而这类互惠安排未必会引发过分繁琐的讨价还价。甚至,当学术组合足够稳定时,读者还可能会接受、承认学术“合伙”本身的“独立人格”,不再认为合作者的署名排序必然与其研究贡献挂钩。28著名的例子如“金观涛、刘青峰”,甚至“LLSV”(La Porta,Lopez-de-Silanes,Shleifer和Vishny四位学者的姓氏首字母组合),“McNollgast”(McCubbins,Noll和Weingast三位学者的姓氏整合)等。基于上述可知,至少在小规模、关系较紧密的学术群体内,合作研究面临的交易成本并非无法克服。而这意味着,一些原本可以出现的研究合作,在中国法学界有可能是被署名发表规则所压制了。

需要注意的是,笔者并不认为那些限于署名发表规则而未能实现的合作研究一定都会十分出色,或者它们一定会比实际展开了的独立研究更出色。这两个反事实的假设本身未必成立;但因为笔者想要论证的是允许、鼓励合作研究的价值和收益,所以这两点也不必须成立。实际上,尽管迈尔斯和金斯伯格针对2000—2010年期间美国高水平法学期刊发文的研究发现,联署论文的质量很可能高于独署论文,29Miles & Ginsburg,同前注7,p.1808。Miles & Ginsburg在研究中用论文获得引证的数量和论文在当期期刊中刊发的序位来推测学术质量。但一些针对更早期间的研究则发现,相比于独立署名论文,合作论文不但总数少,而且高影响力论文的比例还稍低一些。30George & Guthrie,同前注6,pp.568-572。但后一类发现并不意味着允许、鼓励合作研究缺乏价值。如前文所述,即使对于学术能力较强的优秀学者来说,一些性质或特点的研究(如涉及实践素材或实证方法),只有通过合作才有条件得以有效展开;另一些研究(如纯粹的理论、教义研究),通过合作开展,借助两人或多人的共同思考和相互启发,效果虽不必定,但至少有可能比独立完成更好。同时,没有任何证据表明,优秀学者参与合作研究,是必然以牺牲其质量更高的独立创作为代价的。对于优秀学者来说,独立创作和合作研究完全可能是互补的关系,即他们在面对不同的研究课题时,有能力自行判断、选择不同的研究模式,以追求学术产出的最优化。而允许优秀学者作出这样的选择,实际上就是保证学术自由——这当然应被视为允许联署发表、鼓励研究合作的一种重要预期收益。

至于美国的联署论文曾经一度出现在总体上“精品率”较低的情况,可能的解释或许仅仅是,学术能力或影响力较弱的学者,在相关时期选择合作研究的频率比优秀学者更高。31例如,假设某年获得刊发的论文总计1100篇,其中1000篇独署论文中有100篇精品,100篇联署论文中只有8篇精品,这可能是因为独署论文中有100篇为优秀学者撰写,有900篇由普通学者撰写,而联署论文中只有8篇为优秀学者撰写,92篇由普通学者撰写——亦即优秀学者参与合作的频率为7.4%(8/108),而普通学者参与合作的频率则为9.3%(92/992)。至少在技术性较强的理论和实证研究大规模展开之前,美国法学界的优秀学者在选择合作者时是相当挑剔的,像波斯纳和兰德斯或者库特和尤伦(Cooter & Ulen)这样的组合往往不但稳固,而且有一定排他性,轻易不换人,因此优秀学者彼时相对更少参与合作并不奇怪。中国法学界的合作研究或许也会经历这样一段时期,即优秀学者虽然开始更多参与合作,但相对谨慎、有限。即便如此,允许普通学者更多开展合作研究,难道没有价值吗?至少,我们没有理由相信,普通学者在无法开展合作研究的情况下转而进行独立研究,其成果会比合作时质量更高。

四、允许联署发文的道德风险

前面“铺垫”了这么多,终于要直面“屋里的大象”了。一些法学核心期刊之所以拒绝刊登联署论文,固然说明相关期刊负责人基于自身对法学研究的理解,未必认同合作研究的预期收益,但更重要的原因恐怕在于,即便他们可以承认合作研究有好处,也担心允许联署发表会导致打着“合作”旗号的学术不端行为泛滥成灾,得不偿失。

的确,中国法学界当前的学术环境有其特殊性,我们不能只因为看到美国或其他国家允许联署发表,就要盲目接轨。时至今日,我国各类法学期刊中发表的联署论文里,有许多都应被归于“假合作”。例如学生撰写的论文由导师挂名共同发表,年轻学者写作后由资深学者乃至领导干部挂名共同发表,或者资深学者为“提携”后进,将并未真正参与研究和写作的学生等一同挂名发表,凡此种种,不一而足。这样的合作不但无法带来前文第二部分指出的合作研究的价值和收益,而且已构成学术不端,将研究和发表变成了利益和人情买卖,破坏了认真治学的风气,也导致当前学术评价体制在一定程度上失灵。而据笔者的观察,一些法学核心期刊之前并未,但最近几年开始采取拒绝联署发表的规则,这类变化所反映的,应该也是相关期刊编审人员日益增强的抵制学术不端的意识和决心。

任何有追求、有底线的学者,对法学核心期刊持有这样的立场,都会表示赞同、钦佩。然而虽认同学术不端现象的真实性和严重性,但在笔者看来,当下值得法学界重新检讨和思考的,是拒绝联署发表这一规则是否真能合理且有效地起到抵制、杜绝相关行为的作用。站在期刊的角度考虑,之所以对联署论文采取“一刀切”式的拒稿立场,或许是考虑到要求编辑部乃至个体编辑对联署稿件进行具体审查、分辨“合作”的真假是十分困难的,不但会增加工作量,而且还会使期刊负责人和编辑无法借助规则盾牌来抵挡无所不在的人情压力。这当然有道理。但学术期刊,特别是高水平核心期刊的使命,既然是服务于中国法学的整体发展,那么在其设计发表制度和规则时,除了要考虑自身的工作难度和压力,也应充分考虑相关制度对学术研究活动可能产生的一般性激励和导向。如果前文第二部分的分析成立,即更多的研究合作将有助于中国法学研究和创作水准的提升,而合作研究的开展又需要以核心期刊提供发表机会作为基本保障,那么即使这意味着核心期刊的编审人员需要付出更辛苦的编审作业、承受更艰难的人情考验,难道这一定就是对后者过于苛刻、过分的要求吗(“苟利国家生死以”)?

——当然,话一出口,笔者本人都立马觉得书呆子气过重。理想的学术环境终究只是理想,而署名规则等学术制度只可能在现实的约束条件之下运转。但也正是基于非常务实的分析,我们应该看到,拒绝联署发表这条规则到目前为止发挥的抵制“假合作”的作用,恐怕是相当有限甚至可疑的。首先,核心期刊拒绝发表联署论文,至少对于当前学界仍然常见的导师、资深学者甚至领导干部利用学生或后辈学者写文章、坐享成果署名的学术不端行为,并不能真正起到抑制作用,最多只是治标不治本。事实上,如果期刊接受联署作品,学生或后辈在付出劳动后,至少还能通过第二甚至第三作者署名获得一些认可和成绩,而读者中的明眼人也能够一眼看出成果应真正归功于谁。但如果期刊拒绝接受联署发表,难道那些已经懒于躬亲的导师或资深学者就会因此重回书斋、青灯黄卷吗?显然,更大的可能是,学生或年轻学者在完成执笔撰文的工作后,连第二作者的署名权也无法获得,由此进一步沦为幕后的“枪手”和“码字员”,32说句玩笑话,连美国总统发表论文都不给真正执笔者署名,有什么理由相信中国的资深学者、导师一定愿意给替自己写论文的学生署名!参见Will Baude,"President Obama's New Harvard Law Review Article",The Volokh Conspiracy, Jan.5,2017,http://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2017/01/05/president-obamas-new-harvardlaw-review-article/?utm_term=.e100fdd91741,2017年1月7日最后访问。而这将造成学术更难以发展、更新换代。不仅如此,还需要注意的是,目前以项目、课题形式展开的政府研究经费支持,至少理论上通常都不是针对个人而是针对团队提供的,这与禁止联署的规则形成了直接的冲突,即使作为课题或项目负责人的导师或资深学者按照承揽项目时保证的合作研究方式完成了研究成果,这些成果要么无法在最权威的核心期刊上发表,要么课题负责人也只能牺牲其他合作者的署名利益。

其次,基于粗略的观察,至少在2011—2016年期间,明文或不成文地拒绝发表联署论文的核心期刊,在实际操作过程中未必都做到了对这一规则的普遍和绝对适用。例外情形的存在证明,仅凭一条规则,不足以帮助核心期刊及其编辑抵御所有超出学术范围的收稿压力。诚然,如果没有这条规则,这些核心期刊面临的刊发“假合作”稿件的压力恐怕会更大。但既然公布的规则是“一刀切”,那么任何适用例外都会导致规则本身的严肃性受损,给人以“只许州官放火,不许百姓点灯”的观感。甚至,在更极端的情况下,这种以抵制学术腐败为初衷的规则,反倒会沦为一些在学界享有某种特权的寻租者用来维护、扩大自身竞争优势的壁垒。

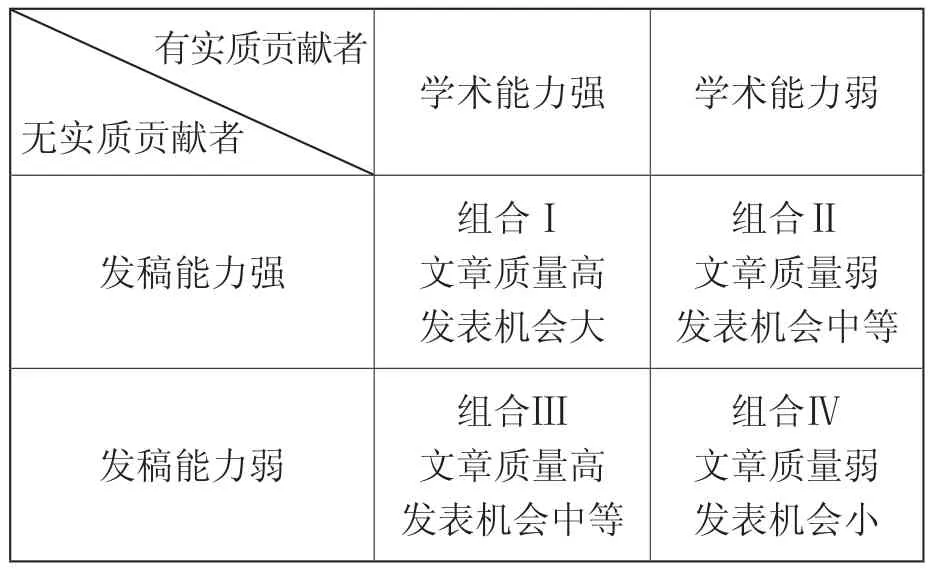

其实,只要以务实的心态审视、思考中国法学界当前的现实学术环境,就不难想见,核心期刊如果改变对联署论文发表的一般禁止或排斥立场,不但将获得鼓励“真合作”的收益,而且因“假合作”论文发表增加产生的负面影响,也未必真有人们想象的那样严重。如前所述,目前各核心期刊刊发的独署论文中,不见得就没有实质上靠“假合作”完成的论文。修改发表规则之后,这类论文至少有可能会以联署论文形式发表,而这还能对真正的“作者”更公平些。更重要的是,虽然违反学术规范理想的“假合作”普遍令人反感,但务实地看,至少在中国当下的学术环境中,并非所有的“假合作”都会造成同样严重的伤害。为讨论方便,以两人联署发文的情形为例,所谓“假合作”,通常是指两人中只有一人对研究和写作有实质贡献,而另一人对研究写作没有实质贡献,只是“挂名”(无论挂在第一位还是第二位)。抽象来看,这个意义上的“假合作”组合可能主要有以下四种:

表1 “假合作”的四种组合33表1所基于的一个简化假设是:两个学术能力都强或发稿能力都强的学者,通常不需要假合作。具体来说,两个学术能力都强的学者之间的合作更可能是真合作,两个发稿能力强但学术能力较弱的学者则没必要相互合作发稿,因为这样实际上会造成发稿资源的边际利用效率降低。——当然,这都不是绝对的。

通常来讲,如果论文执笔者学术能力弱,未实质参与研究者也没有很强的发稿能力或资源,这样的“假合作”组合(表1中组合Ⅳ)产出的作品不但质量不会太高,获得发表——特别是在核心期刊发表——的机会也较小,因此在现实中要么形成合作本身的频率不高,要么这类合作的成果也主要出现在学术发表生态的较低位阶,对学术发展的主力和前沿不会产生太大影响。34例如,中国知网一类数据库中收录的大量劣质期刊论文,虽然备受诟病,但其对中国法学研究的实质性负面影响其实未必很大,因为至少中等学力的学者和学生都非常明确地了解这些论文的质量极低。而在组合Ⅰ和Ⅲ这样的“假合作”关系中,由于研究写作工作是由学术能力较强的学者/学生完成的,虽然其创作过程无法得益于真正的研究合作,但至少在平均意义上,这样的“假合作”论文,在质量上不会低于独立研究、独立署名的成果。

现实中,组合Ⅰ对应的常常是发稿资源丰富的资深学者与学术能力较强但缺乏关系资源的年轻学者/学生之间的“假合作”——后者负责作品,前者负责让作品成功发表、问世。从年轻学者/学生的角度考虑,自己的工作成果被他人分享、占便宜肯定心有不甘,但考虑到中国学术发表体制的现实,如果缺乏门路,这至少比自己坚持独立署名却发不出来更好。而在这个意义上,尽管资深学者“挂名”的行为,严格来说是对读者和同仁的欺骗,但客观上,这样的“假合作”毕竟还是使一些优秀作品得以问世、一些年轻学人获得提携。

而组合Ⅲ和Ⅱ在现实中通常对应的是基于人情因素的“假合作”。例如在组合Ⅲ中,学术能力较强的学者独立完成论文后,之所以会在无法获得发稿方面实际帮助的情况下,仍愿意给他人挂名,无非是因为后者与前者之间在学术层面之外有其他关系,如师生或亲朋故旧等。同样,在组合Ⅱ中,有较强发稿能力者愿意调动资源,甚至牺牲自己的声誉资本,在能力较弱学者的作品上挂名以助其发表,这样的“假合作”模式也是在关系亲近者之间才会较多出现。坦率地讲,鉴于人情关系在当前的中国学术界只能被视作一个给定不变的事实前提,因此,如前文所分析的,即使核心期刊可以通过拒绝联署的规则,使组合Ⅱ、组合Ⅲ这两类“假合作”作品无法以联署形式获得发表,也并不可能杜绝这两类“假合作”的产物改头换面,以独署形式获得发表。

相比较而言,当组合Ⅲ生产的学术成果得到发表时,虽然学术评价体制在严格意义上遭到了愚弄,但读者至少收获了一篇高质量的作品,并且借助自身的眼力和流言蜚语,他们往往也有能力判断出联署作者各自对成果的贡献。而组合Ⅱ模式看来是四种组合中影响最坏的,不但发表的学术文献中又多了一件不合格产品,而且使这类论文得以发表的“看人不看稿”的审查标准也会给其他学人造成负面的示范效应,使后者更多关注与发稿能力强的学者搞关系,而不是在学问上多下功夫。——可是,还是让我们务实一点:难道发文时“看人不看稿”的问题,是因为有了合作研究和联署发表才出现的吗?仅靠禁止联署发表,就足以有效减少法学论文发表体制中“看人不看稿”的现象吗?答案恐怕是不言自明的。

基于上述,不难得出这样的结论:尽管允许联署发表确实可能使一些违背学术伦理的现象伴随出现,但考虑到中国法学界的现状,仅凭拒绝联署发表这一项规则,注定无法担起有效改善学术环境、抑制学术不端或腐败的重任。与此同时,禁止联署发表对法学界合作研究的发生、开展所造成的阻碍,却是实实在在的。两相权衡可知,这一规则并未对法学研究的发展起到多少正面的促进作用。

五、代结语:坚持原则、改变规则

学术或许在终极意义上是一项孤独的事业,但学术研究工作的日常开展却未必需要或应该是纯粹个体化的。中国法学未来的继续发展,需要学界付出努力加以改变的东西很多。而正如本文的分析表明,通过明确允许在高水平期刊上联署发表学术论文的方式,保证、鼓励有深度、有实质性的合作研究得以更多展开,至少是一个不那么困难,也不会带来更多新的负面问题的改变。

如前所述,允许联署发表的规则,想来会给业内一些真正负责任、有公心的高水平核心期刊及其编审人员增加负担。对于这类期刊及其编辑来说,在收到联署论文时,如果不能一概拒稿,他们一定会努力试图把关,希望尽可能将“假合作”的稿件挡在门外,而这显然意味着额外的工作量和工作难度。但话说回来,期刊编辑终究没有实质审查甚至侦查的权限和能力,他们不可能百分之百辨别合作关系的真伪,也不应背负这样的期待。而基于前文第四部分的分析,考虑到“假合作”作品即使增加发表,对中国法学研究现阶段的额外破坏力其实也有限,因此在制度层面,期刊及其编辑不需要追求“真相”的高度确定。就编审操作流程而言,期刊可以采取要求联署论文作者对合作真实性作出单独或包含在发稿协议中的有法律效力的声明,并对论文的实质性合作过程自行举证,而这类证据可以包括能够显示相互修订过程的论文底稿,合作双方就研究问题进行沟通的电子邮件记录,甚至合作作者分别或共同在公开场合就论文草稿的主题进行学术演讲、交流活动的记录等。高水平期刊编辑通常经验丰富,心里都有一杆秤,根据这类信息形成“心证”并不困难。而文稿编审过程通常较长,要求联署论文的作者提交证据、编辑审阅证据,也应不至于导致编审周期被过分拖延。

与上世纪八九十年代的情形相比,35参见苏力:《法学研究的规范化、法学传统与本土化》,载苏力:《法治及其本土资源》(第三版),北京大学出版社2015年版,第223—232页。中国的法学研究如今应该说已经“规范”了不少,但在学术规范和学术伦理方面确实仍存在诸多问题。学界当然要继续坚持原则,但这不等于就必须搞“休克疗法”。今天核心期刊反对联署的理由,主要是法学界的学术环境和风气不够理想,而等到后者获得真正改善时,署名规则之类的问题应该也就不会再是问题。但这样的想法忽略了学术发展过程中时常存在的路径依赖的逻辑:恰恰是这样的规则本身,会导致法学研究向前发展、转型、提升的一条可能的路径无法被打通;而如果学术无法更新换代,低智识含量的学术范式继续占据主导,那些有利于维持现状的不甚理想的学术风气,自然也会继续不断地获得自我生产与巩固。

换言之,学术环境和风气不可能只是“等”好的;即使我们相信时间能解决问题,也不应完全被动、消极地指望靠时间去解决一切问题。长远来看,学术环境和风气的改善,最终意味着真正以学术为志业的一代乃至几代学人成长起来,形成真正意义上的学术共同体,使通行的学术评价标准逐渐在共识的基础上获得转变。但罗马不是一天建成的。不仅是改变署名规则、鼓励合作研究这类“小”举措,即便是学界经常听闻的许多如雷贯耳的“大”动作,也不可能即刻带我们飞奔到某种理想的境界——无论这种境界是虚幻的,还是有现实对应的。今日学界在其前行的过程中,既应对学术有追求、负责任,又要本着务实、不教条的态度,一点一滴地在无声的边际改善中,积累起真正的变革。

*本文写作获得中国海洋大学“青年英才工程”科研支持经费项目资助。感谢武剑飞同学的研究协助。笔者于2016年10月参加在华东政法大学举行的“法学研究的问题意识与多元格局”研讨会期间,曾就本文写作获得部分学者提供的信息和建议,在此同样表示感谢。一如成例,文责自负。

**中国海洋大学法政学院副教授。