乾坤大布衣,优然入“草圣”

文|王 谦

乾坤大布衣,优然入“草圣”

文|王 谦

17岁考中秀才,25岁中举人,却没有走上朝廷命官的仕宦之路,而是结交革命党,办学办报,开展反清活动,在革命人群中享有“先生一支笔,胜过十万毛瑟枪”的美誉;后又追随孙中山,历任南京临时政府交通部次长、靖国军总司令、陕西省政府主席,中华民国成立后,又历任国民政府审计院院长、监察院院长、国防最高委员会常委等职,是有名的民国元老;1949年于不情愿之中赴台,妻子和长女则长留大陆。在台弥留之际,写出《望大陆》(一名《国殇》)以寄乡思与悲怆。

在书法造诣上,生前倡导“标准草书”,以世称“于草”的厚重书风书写大量作品,遍流人间。如今各大拍卖会竞相举办专场拍卖,藏家以此逐利,而他生前写字从来不收润笔。虽身为民国高官(即以任“中华民国”监察院院长计,竟达34年),但在重庆时曾穷得病中买不起葡萄糖,在南京时一度穷得无力给副官、司机年节费,居台时期亦曾穷到镶牙都没有钱,垂暮之年更是困窘得住院都成难事。他的一生,潜心从艺,廉洁从政,安贫乐道,人品高洁。

这,便是享有20世纪“草圣”之誉的书法大家于右任。他原名伯循,自字右衽,又改字右任,遂以字行;曾化名刘学裕、原春雨,笔名用过大风、骚、骚心、剥果、半哭半笑楼主、啼血乾坤一杜鹃等,自号又有牧羊儿、福州旧主、太平老人等。所有这些加一起,有二十多个,要是填在现在的干部履历表曾用名那一栏保准填不下。此外,世间还有诸多尊称,如右老、放翁、草圣、元老记者乃至于胡子、髯翁等。

他在民国书坛,早年即与郑孝胥有“北于南郑”之称。他早年习帖学,后转入碑学,作于1930年的一首诗曾表达当时刻苦临习魏碑之勤苦:“朝写石门铭,暮临二十品。竟夜集诗联,不知泪湿枕!”可见,于右任是以艰苦之力,亦是以全副情怀从事此道。

“标准草书”堪称于右任毕生志业。对于几种主要书体,于右任有一种比喻:楷书如行步,行书如乘轮船、坐火车,草书就如乘飞机。正因于此,他着眼于当时国际社会之加速发展,痛感于中华民族进步滞后,欲在文化发展效率上做一贡献,认为草书书写效率高,但世人苦于难识难记,于是起而倡制“标准草书”。与少年成名的草书家不同的是,于右任本人致力于草书研习其实起步很晚。1927年前后,接近50岁时,他着手搜集历代草书墨迹、拓本及论著,又在敦煌发现索清的《月仪帖》及楼兰、居延等地出土的简牍,这些草书墨迹之美令他振奋不已,也开启了他致力草书研究与推广之门。他后来说:“余中年学草,每日仅记一字,两三年间,可以识草。”

1932年12月,于右任邀集同好,在上海静安寺路静安别墅(弄堂名)9—11号(三宅相通)成立标准草书社,与友人、弟子周伯敏、刘延涛、杨天骥、刘海天、曹明为、刘生芳等人相互研讨切磋,并制定出标准草书四原则:“易识,易写,准确,美丽。”于右任高屋建瓴,决议编制《标准草书千字文》作为推行标准草书的范本,初选前人草字达60万个,经过筛选,再由他亲自遴选圈定。所选千字出自一百多种刻帖、墨迹、拓片,涉及书法大家达140多位。

“标草”的推广工作除了选字编成集字“千字文”,至为重要的一大创举则是草书“代表符号”的归纳与整理。有学者说,代表符号是“经”,四个原则是“纬”,于古人千变万化的乱丝中,为之整理条贯,一经一纬地织成,遂有一丝不紊的标准草书,所谓标准即由此确立。于右任其后对标准草书的愈加精细化提升,也大多是以此经纬为鹄的。从1941年他着手标准草书的修订,到1961年在83岁高龄将标准草书第九次修正本在台北出版,标准草书贯穿了他的后半生。

于右任草书大行于世,并逐渐深孚人心,是伴随着他的大量书写而形成的。1948年春,“国大”在南京举行时,于右任先与孙科、李宗仁、程潜竞选副总统,孙、李、程三人都有充足的竞选经费,可以向代表们送礼送钱,有人建议于右任利用自己的身份和影响找财团借款活动,被他谢绝。他没钱请客,花了五六天时间,凭一只秃笔写下一千多幅“为万世开太平”,送给投票代表,代表们欣然纳之。但是在第一轮投票时,他就被“民意”给淘汰了,免费赠送的书法作品终归抵不过银元的力量。

后来到了台湾,于右任仍喜欢书写“为万世开太平”六字。1964年1月,还在台北为到访的马来西亚国会议员团团员每人写赠一幅“为万世开太平”。

在政府担任高官的于右任一生两袖清风。当他晚年病重时,他遇到的最大问题竟是“没钱住院”。1963年,于右任喉咙发炎,几次进出台北荣民医院,都是没等到痊愈便着急出院,导致一再发作。当他病重,蒋经国来家里看望时劝他住院治疗,他只是点头应承,并不主动求助。他最后一次住院时,问副官方伯熏自己住的病房多少钱一天,太贵了可付不起,干脆出院回家。方副官有意隐瞒实情,将每日高达千元的住院医疗费说成只有一百元。于右任终于安心地住院了,因为以他月薪5000元新台币的收入,是可以付得每天一百元的费用的。然而为时已晚,他的病已经治不好了。

目前对于右任前半生大陆经历及书法成就,书法界研究甚多,而他赴台之后,因资料搜集不易,所以大陆书法圈着力较少。其实,于右任寓台湾15年,台湾书法风气首次出现碑学压倒馆阁帖的趋势。于氏“标草”,并非仅只着眼于实用性一途,而是有着浓烈的艺术追求,他在监察院与僚属们谈论草书时,曾说:“我们学草书,如不能成草圣,也应成草贤,千万不要成了草包。”此语遂传为名言。

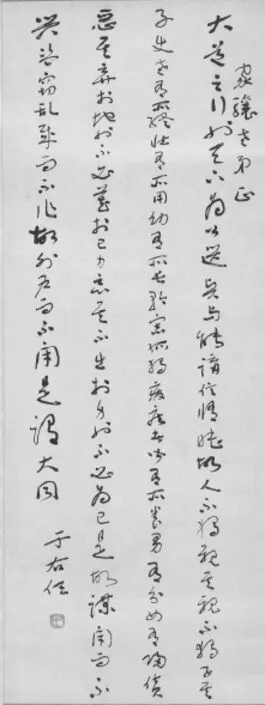

于右任书法作品

同作为20世纪的书法家、诗人,于右任与毛泽东曾有相当多的缘分。在1936年的延安窑洞,毛泽东跟美国记者斯诺谈到自己走上革命道路之初,即是在长沙读到于右任办的《民立报》。后来毛、于两位有过数度谋面甚至合作。1924年国民党的广州一大上,于当选为中央执行委员、工人农民部部长,毛当选为候补中央执行委员、国民党中央宣传部代理部长。1945年毛泽东赴重庆谈判,在到渝第三天即前往拜访于右任,而于正值外出,当晚张治中宴请毛泽东,于右任等作陪。六天后,于右任又设午宴招待中共延安一行,席间,于右任对毛泽东新发表的《沁园春·雪》倍加赞赏,毛泽东则谦逊地说:“怎抵得上先生‘大王问我,几时收复山河’之神来之笔?”此句盖出自于右任参观成吉思汗陵墓时所写的《越调·天净沙》,他大概不会料到中共领袖兼书家、诗人的毛泽东竟会对此过目不忘。

1958年,在“大跃进”当中,毛泽东写信嘱咐秘书田家英:“请将已存各种草书字帖清出给我,包括若干拓本(王羲之等)、于右任千字文及草诀歌……” 由此可见其对于右任草书的高度欣赏。李一师对于右任草书亦有这样的评价:“其用力之勤、推阐之劳,与夫识见之闳深、冀望之殷切,一时无与比肩者,书坛巨魁、民国草圣之誉,实当之而无愧。”

于右任先生对于求字的人,来者不拒,而且不拘身份、地位,几乎有求必应。在南京时,有人问他:“老人家每天写这么多字,难道不累?”于右任回答说:“写字是最好的运动,也是快乐的工作。人家求你的字,总是喜欢你的字,就写吧!”

1964年的一天,蒋经国来看望于右任。当时,蒋介石的人事布局,已经笃定由蒋经国接班。在两岸关系问题上,许多“民国老人”对蒋二世寄托着希望。蒋经国求于老惠赐墨宝,于右任略作思索,挥笔写出一副对联:“计利当计天下利,求名应求万世名。”此14字,隐然表达了天下之利是顺应国家、民族的大义,若求留名青史自应努力实现与大陆和平统一,方可得万世之名。蒋经国看了甚是满意,便将这副对联精裱后挂在自己的办公室。

于右任身边人说,人们只看见先生的笑容,却很少有人知道他所受的痛苦。老人的一生,苦日子比快乐日子多,特别是他生命中的最后两年。在风雨的黄昏,一位时常到访的记者朋友几回看到老人独自坐在书房打盹,一本线装书从手中滑落在地上,那是一个有着高度社会抱负的文化老人的寂寞啊。在逝世的前一年,于右任每天仍照常到监察院办公,并为人写字。他自己说:为人写字是还人“字债”。还有人亲眼看见,在他病中,有个监察委员半是客气半是强迫地向他“求字”。

这时的于右任,不知心里是否还记得30多年前欠下的一笔“文债”。那是1927年,国民政府定都南京后不久,一天,于右任乘兴前往南京东郊灵谷寺游览。住持与善大和尚热情接待,讲起济公活佛的种种灵异。于右任临走,与善取出纸笔请他留件墨宝。于右任欣然应允,随手写了一副对联:“胜地开灵谷,高僧有志公。”这副对联装裱后悬于灵谷寺内龙王阁中,而阁中原有楹联只好“让贤”而退居偏位了。

不料,几年之后,南京的《民生报》连载长篇小说《新京云雾》,作者拿此联开起玩笑,说于髯翁的书法虽然以龙飞凤舞、引人入胜见长,但灵谷寺的对联却一副无精打采,有如懒蛇状。这事传到于右任耳中,他立即赶到灵谷寺,对着对联仔细端详,自己也觉得不满意,于是让与善取下对联。与善愕然,请问缘故。于右任说:“你不懂,以后我再用心写一副给你。”与善虽然心中不舍,但恭敬不如从命。可是,时光荏苒,由于种种原因,这个诺言始终没有兑现。

在赴台诸人中,于右任的大陆之思比很多人都来得更浓烈。他的《望大陆》(一名《国殇》)叫人每回读来,总欲落泪:

葬我于高山之上兮,望我大陆。大陆不可见兮,只有痛哭!

葬我于高山之上兮,望我故乡。故乡不可见兮,永不能忘。

天苍苍,野茫茫,山之上,国有殇。

责任编辑/胡仰曦