独向丹青索诗韵 借得天工入画图

——青年女画家杨茗媛作品赏析

文/武文龙 宋广山 陈美霖

独向丹青索诗韵 借得天工入画图

——青年女画家杨茗媛作品赏析

文/武文龙 宋广山 陈美霖

杨茗媛艺术简介

杨茗媛,原名杨艳玲,2006定居北京。1969年生于黑龙江,自幼专研美术、书法绘画融为一体。其艺术作品多次参加美术大展,被国内外友人收藏。

18岁开始研究易学知识,佛道双修。黄永玉、易图境的二代弟子,师承汪传云、朱建国、唐坚;欧阳中石的二代弟子,师承泓人长石先生。现任中国国家工美协会理事会员、中央国家机关美术家协会会员、文化部乡土艺术家协会理事、北京丰台区美协会员、天赐墨缘国际书画院执行院长、中华国礼画家、中国影响力协会影响中国书画院副院长、影响中国杂志社副主编、世界华人书画家协会理事、中华清风书画院理事、中国将军部长书画院名誉主任、315书画艺术交流部部长、广东江门吉祥书画院副院长等。

在中国历代画坛,以花鸟山水人物为题材的绘画比比皆是,但是以犬中之王藏獒为创作素材的可谓十分稀少。而兼工山水、花鸟、藏獒的画家更是凤毛麟角。青年女画家杨茗媛却独在这几种体裁之间游走,又能游刃有余,各具风格,这着实难能可贵。她的画会让人不由自主地为之感动,因为她的每幅作品都是一个动人故事的定格,引人无限遐想。她的画构图大气而从容,绘画语言细而不腻、笔法工而不匠、流畅而不矫饰,具有强烈的时代感。从中看不到任何媚俗的趣味,却能感受到人与自然、与动物之间的那种和谐的境界。

初识画艺即心仪

1969年,杨茗媛(原名杨艳玲)出生在风景优美、四季如画的牡丹江,伴着这条蜿蜒曲折、日夜不停东流而去的清江,人民把向往精雕细琢作为追求美好生活的动力。由于父母都对艺术十分痴迷,再加上父母的熏陶,使得小艳玲身上的艺术天分凸显。尤其是母亲的影响,对于幼小的她在艺术上的选择起到了潜移默化的作用。母亲是一流服装设计师、裁剪师,她最拿手的绝活就是刺绣,刺绣作为中国古老的手工技艺之一,已经有2000多年的历史。这种将图案在纺织品上刺绣运针,以绣迹构图的工艺制作对美术有着特别高的要求。所以,心灵手巧、干净利落的母亲,自小在小艳玲的心里就是“女神”。母亲的绘画水平相当不错,她画的牡丹、凤凰等栩栩如生,于是,这让寸步不离跟在母亲身后学画写字的艳玲受益匪浅。

渐渐地,艳玲画出的山水、人物、动物等越来越生动,绘画也让这个女孩更早地敞开自己的心灵,去感悟大自然带来的一切。放假期间,逐渐长大的她经常钻到山里,这里的一草一木,一鸟一石,都让她倍感亲切。受大自然的陶冶而大开眼界的她,想象力和创作欲望特别强,至今,各种动物造型、花草的形态结构、人物的表情全都印在她的脑子里,做起画来胸有成竹。由于继承了母亲的心灵手巧,加上她与生俱来的艺术天赋,艳玲不仅能量体裁衣,仅仅18岁就考上服装设计师、成为一级裁剪师,绘画和书法也在当地早已小有名气。

通过对各种艺术孜孜不倦地追索和自身刻苦地努力,艳玲对艺术和人生有了更高的追求。她决定辞别父母,到更广阔的天地去历练和学习。

拜师学艺在京城

1996年,杨茗媛来到了首都北京,在这个从小就向往的地方专心学习绘画艺术。在这里,她先后拜在黄永玉的二代弟子、书画名家汪传云和水彩泼墨山水大师朱建国的门下。

汪传云如今六旬有余,一派仙风道骨。早年即已声名显赫,但其以淡定之心泰然处之,寄寓绘画艺术之德艺,观照“迁思妙得”之神韵,探求自我与物象之共融,步入国粹艺术之佳境。汪先生自幼学画并有“神童”之誉,研习传统书画打下坚实根基。转益多师凸显个性风格,涉猎广泛提升艺术境界,注重修为拓展视野胸襟,倾注情感创作艺术精品。上世纪60年代曾在上海美院深造,曾拜黄永玉等大家为师并得亲授,多年从事职业美术工作,曾以国画、油画、粉画、剪纸、雕塑等多种形式呈现其艺术造诣,其画笔下的藏獒尤为生动。

藏獒是精致与粗犷的完美结合,雪域高原的伟大精灵,它剽悍,勇敢,顽强,冷酷,深沉,自由……藏獒是国际公认的世界诸多猛犬的祖先、最不畏惧任何暴力的犬种,堪称古老犬种的活化石,是青藏高原的原始稀世犬种,被犬学专家称为“东方神犬”、“中华神獒”。汪先生教画獒,首先着力于藏獒的威猛。要处理好这一点,就得像庄子笔下那个善于解牛的庖丁,其解牛的身手之所以能达到游刃有余的地步,就在于他解牛“以神遇而不以目视”。解牛如此,画獒亦当如是。要将这种高原奇兽活脱脱捉到尺幅之间,画家就得精熟獒之形、獒之姿、獒之神这三重递进的艺术关节。獒之形是画獒的基础,涉及獒的身形轮廓、毛发质地;獒之姿是獒的外部动态,站立踞卧扑击咆哮是也;獒之神是獒的内在世界。汪先生在教杨茗媛学画藏獒时,于这三重关节处,要求不得有丝毫的马虎。

所谓画作的产生,必须具备3个条件:一是崇高的精神追求;二是自发的独特情感;三是与现实生活的紧密接触。汪先生的理念是,画家需要回到单纯、质朴、追求真善美的生活中去,回到广袤、神秘的大自然中去,追求内在的真实,体会物象由内向外散发的生命力。绘画创作是一项移情、移景、移性的综合艺术思维活动。只有通过对自然、造化的认识,唤起对自然的感慨,才能称之为真正的创作,并且还在经历艰辛的艺术劳动——概括、夸张、取舍、变形等一系列的艺术思维,方能塑造出理想化的艺术形象。由于得到了大师的亲自栽培,杨茗媛的绘画水平日益提高,加上从小就超乎他人的艺术天分,很快就得到了界内外人士的认可。

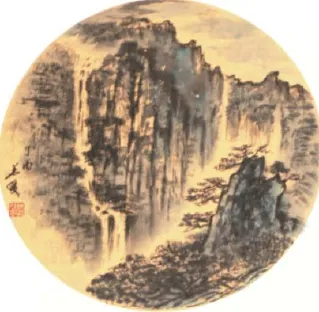

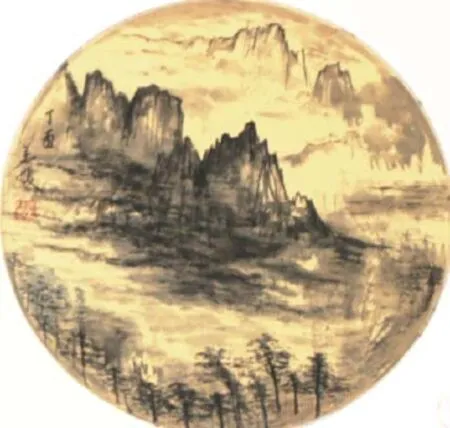

这之后,杨茗媛又跟随水彩泼墨山水大师朱建国学习山水绘画、著名画家唐坚学习工笔绘画,向泓人长石学习书法……经过不断和各界知名人士的学习探讨,杨茗媛的书画水平都有了突飞猛进的提高。

洗净铅华恋丹青

杨茗媛在创作中,十分讲求“造化”和“心源”的融通。“造化”即大自然,“心源”即作者内心的感悟。“外师造化,中得心源”就是说艺术创作来源于对大自然的师法,但是自然的美并不能够自动地成为艺术的美,对于这一转化过程,必须先经过画家主观情思的熔铸与再造。必须是客观现实的形神与画家主观的情思有机统一后的产物。作品所反映的客观现实必然带有画家主观情思的烙印。杨茗媛将创设性的场景与实际的藏獒写生相结合,在强调自然空旷感的同时,或者彰显藏獒的野性,或者表现藏獒温情与忠诚的一面,极具艺术张力。她在创作中着重写意,将意境与情感相融合,强调自身的感觉。其中,在藏獒头部的创作过程中,她还融入西方写实技法,这样就与毛发作画时的一蹴而就显得相得益彰。她用浓墨、淡墨晕染出藏獒大面积的体毛,然后用散锋在藏獒的头颅、脖颈、胸腹、肘臂、后臀处迅疾擦出多组短而有力、方向多变的毛发,那墨韵那意态,让她笔下的藏獒栩栩如生。

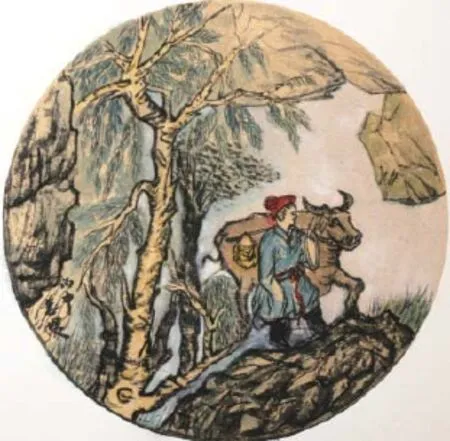

杨茗媛画中的动物千姿百态,无论是《雄风》里的藏獒还是《雄鸡报晓》里引吭高歌的雄鸡,亦或小品里顽皮的猴子、在藏族姑娘身边温驯的牦牛。看着画面,就仿佛是从草原上传来的一支支悠扬的牧乡情韵曲。这些画作给人们带来了一种惊异奇美的视觉冲击和蔚为壮观的心灵震撼。当人们看到这些来自雪域高原的精灵们,它们在风雪中那奔跑的雄姿、秋风中伫立的身影、月光下凝视的神情、花丛中守护的姿态,以及它们那永不畏惧和威严的眼神、隐忍待发的身姿时,瞬间便激发起内心的敬佩和钟爱。

杨茗媛要表达的是人与动物之间的感情。藏獒是有灵性的,雄鸡和猴子与人之间是可以沟通的。动物的一个动作,一个眼神都是有内容的。它们有时看上去威猛,有时又看上去很温柔、有时看上去悲伤、有时又看上去很快乐,这些都需要画家认真地去观察、去体会。只有这样,才能用手中的画笔去表现。这些动物画作是画家用洒脱灵动的笔触,创造出的一种符号式的“心象景物”。在她的作品中,背景被淡化,画面中富有激情的笔触呈示出动物鲜活的动态和特别的效果。画家直抒胸臆,以大胆的色彩取其形神。这正是杨茗媛艺术上的创造力使其作品由“写意”向“写心”的转化。

在艺术上不断前行的同时,杨茗媛还用大爱温暖着她所爱世界的人和物,无论是贫困山区的失学儿童,还是地震洪水灾害中的灾民,她都积极参加各种义卖,将所得的善款全部捐献。

如今,生活的磨练,让杨茗媛早已洗净了铅华,更多的时候她在禅意和道意中去参悟人生,用心中的色彩渲染着每一张画纸,这种生活让她的日子也如鼓满的风帆,不断地向前,向前,一路前行,如她笔下的藏獒,不畏艰难,勇敢地面对着眼前的一切。