语言学的“历史”和“历时”

王红生

(1.南开大学 文学院,天津 300071; 2.宝鸡文理学院 文学与新闻传播学院,陕西 宝鸡 721013)

语言学的“历史”和“历时”

王红生1,2

(1.南开大学 文学院,天津 300071; 2.宝鸡文理学院 文学与新闻传播学院,陕西 宝鸡 721013)

“历史”和“历时”是语言学容易混淆却又有根本区别的两个概念。语言学使用“历史”显然是受到别的学科的影响;而“历时”这个概念是索绪尔提出来的,这种时间态与“共时”相对。索绪尔提出“共时”“历时”划分的理论原则,这两种时间态既有区别也密切关联。认知分析对像语法化这种历时演变研究有重要意义,但不足以否定语言研究区别共时和历时的原则。基于语言研究的科学化,语言学使用“历时”这个概念比“历史”这个概念更为科学。

语言学;历史;历时;认知分析;语法化

语言学中“历史”和“历时”这两个概念的使用都非常流行,由于它们看起来都以表达语言的演变范畴为特征,这两个概念极容易混淆。语言学使用“历史”一词要比“历时”早,这个术语的引入显然受别的学科的影响,比如政治史、社会史、经济史等。特别是19世纪历史比较语言学的兴起,加深了人们对语言“历史”的观念。“历时”这个概念是现代语言学之父、瑞士语言学家费尔迪南·德·索绪尔提出的。在索绪尔看来,时间是语言的根本特征,语言在时间中存在和发展。据此,索绪尔根据时间将语言分为共时和历时两种状态。语言学中“历史”和“历时”是两个根本不同的概念。英语是用两个不同语词来表示这两个有区别的概念的。比如作为限定词语,英语“历史的”是historical,而“历史语言学”为historical linguistics;“历时的”是diachronic,而“历时语言学”为diachronic linguistics。对这两个术语做出详细辨析,论述语言学使用它们的基本范围和特征,并且基于语言自身重新审视语言学使用这两个术语的优劣以及我们的取舍,有利于准确说明语言演变的实质及演变研究在语言学中所居的地位。

作为语言演变的典型,“语法化”问题近些年特别受到学者关注。“语法化”主要用在两种场合:一是语言内部语法成分之间的演变,通常指“语言中意义实在的词转为无实在意义、表语法功能的成分这样一种过程或现象”[1];二是语言外部语用成分变成语法成分,这被称作“语用用法的语法化”[2]459。跟本文讨论的语言“历时”相关,沈家煊论及语法化研究兴起的原因时认为,结构主义语言学等“把语言看做一个自足的系统,然而语法化现象却表明语言并不是一个自足的系统,它跟语言外的因素,如人的认知能力密不可分”,“结构主义语言学从索绪尔开始严格区分共时研究和历时研究,但实际上有许多现象离开了历时因素就解释不清”,所以“历时和共时不是语言本身的两个平面,而是语言研究的两个平面。在研究中把共时和历时截然区分开来已不利于共时研究的深入,因为当今的共时研究不再满足于语言事实的描写,还要对语言事实作出解释,就必须考虑历时因素。共时研究和历时研究的分家已为期过长,分久必合,现在是把两者重新结合起来的时候了”[1]。按沈先生这种看法,索绪尔提出的共时、历时划分似已无必要。为深入讨论“历时”这个概念,有必要重新认识认知分析对语法化研究的作用,这有益于加深对索绪尔提出的划分“共时”“历时”这一重要理论原则的理解。

一、语言学的“历史”观念

语言学使用“历史”这个概念就其涵义本身来说跟别的学科使用的“历史”没有本质区别。《现代汉语词典》给出“历史”四个义项:第一,自然界和人类社会的发展过程,也指某种事物的发展过程和个人的经历;第二,过去的事实;第三,过去事实的记载;第四,历史学。就各门历史学科研究的对象或事实来说,其“历史”更多指第一与第二个义项。第一个义项强调对象的发展变化过程,第二个义项在时间上将过去和现代分开,强调是过去而不是现代的事实。不过,从历史学的研究实践看,各学科所谈的对象或事实的“历史”是涵括第一与第二个义项的。“历史”不仅包括过去的事实,还包括这些事实的发展演变,而且现代是这种“历史”的重要一环,毕竟历史学的主要目标是要搞清过去的事实发展到现代的轨迹,并用过去的事实对现代的事实给以解释。语言学的“历史”也具有这些含义。下文结合汉语史的研究实践择其要者分析“语言史”研究的基本范围及主要特征。

(一)分期是语言史研究的一个主要内容

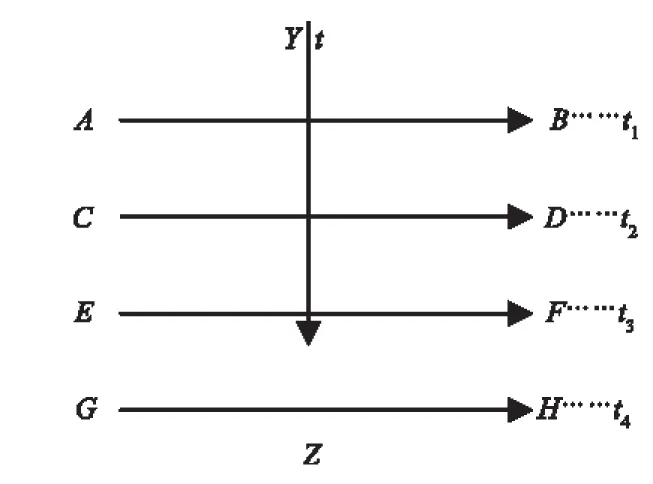

这是说将语言的历史分成若干历史时期,而分期的依据是不同历史时期语言质的不同,每个时期内语言处于相对稳定状态而很少有变化,如图1所示。

图1 语言的历史分期示意图

图1中,纵线Y—Z表示语言处在时间t的发展演变中,而横线A—B、C—D、E—F、G—H等表示从t上划分出的若干时期t1、t2、t3、t4等的不同语言状态。得出不同时期的语言状态,便确立了语言史研究的基本间架。语言史就是研究各个时期的语言状态及纵向时间各种语言状态的过渡。比如,王力曾将汉语史分为四期:上古期(公元三世纪以前)、中古期(公元四世纪到十二世纪)、近代期(公元十三世纪到十九世纪)、现代期(“五四”后的二十世纪)[3]35。一般来说,语言史的分期是大概的,即分期大致反映历史情况。随着研究的深入,语言史的分期可能会更多、更细,这种努力的目标也是试图更加接近历史真实。

(二)断代研究是语言史研究的基础

这是对语言各个时期(t1、t2、t3、t4等)语言状态系统的研究。只有搞清各个断代的语言状态,据此,通过比较才能弄明白各个时期语言状态之间的差别,以此建立语言学史。汉语史研究已有许多这方面成果。比如,管燮初的《殷墟甲骨刻辞的语法研究》、柳士镇的《魏晋南北朝历史语法》、日本学者志村良治的《中国中世语法史研究》等。从操作层面说,常见的做法是发掘各个时期汉语的特点,其特点是论述汉语史各个断代语言状态的重点。

(三)要得出语言的断代系统,必须做扎实的专书研究

以专书语法研究来说,其重要性可用杨伯峻的看法来说明:“我始终认为写一部汉语语法史虽然是必要的,却不是一人一时所能写好的。它不仅要作汉语语法的断代研究,还要在某些地区方言中作特异的语法研究。在上古、中古文献中,也有必要作专书、专题的研究及综合某些方面的比较研究。就是这些研究,无论专书的厚薄、专题的宽窄、比较范围的大小,而要求得到资料充实、分析细密,既能反映客观语法现象,又能抓住其特点,作出令人信服的结论,也是不容易的。”[4]5目前能见到的专书语法研究也很多,如许世瑛的《论语二十篇句法研究》、殷国光的《〈吕氏春秋〉词类研究》、廖序东的《楚辞语法研究》、詹秀惠的《〈世说新语〉语法探究》、何乐士的《〈左传〉虚词研究》等。专书研究是语言史断代研究的基石。

(四)语言各个时期状态的演化研究

这种研究有两个基本特点。其一,从演变单位看,可根据研究的需要选取不同类型的单位。以王力的《汉语语法史》为例,语法演变的单位可以是词类范畴,如名词、代词、动词、形容词、副词等;也可以是特定句式或结构,如能愿式、使成式、被动式、处置式等;也可以是语法形式,如词序;当然也可以是个别语言成分。下文要讨论的语法化,像实词虚化则属个别语法成分的演变。语法史就是研究这些类型单位的变化。其二,演变研究的范围很广泛。以语法化或实词虚化来说,其研究涉及多个方面,诸如虚化的条件、原因(因素、诱因、动因等)、依据、途径、过程、机制、结果、表现、程度、原则、规律等。另外,当代汉语学者的研究视野已不仅仅局限于汉语,已能从跨语言的角度审视汉语的变化,并能从汉语变化研究中提炼出对普遍语言演变有用的理论观点。

(五)语言史的研究方法

语言史的研究方法主要有两种:一种是所谓“前瞻”的历史法,一种是所谓“回顾”的历史法。前者是“一种由古到今沿着历史的顺序追踪演变过程”的方法,具体指“以书面材料为对象,排比不同历史时期的历史文献,找出其间的差异,从中整理出不同时期的音系和语言发展的线索”;后者是“一种以今证古”的方法,具体指“从现实的语言材料出发去探索语言发展的线索和规律”,这种方法便是产生于19世纪流传至今的历史比较法[5]7。这两种方法依然是当今研究语言史的基本方法。

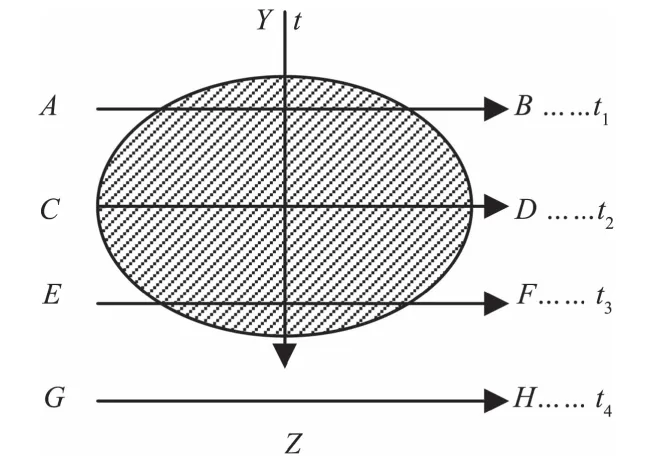

以上是语言学中“历史”的主要观念。据此可得出,人们所说的语言“历史”实则包括语言的各方面,不仅包括语言各个历史时期的语言状态,还包括这种历史时期语言状态的演变;不仅包括语言过去的事实,还包括语言的现代历史。语言研究实际是语言历史研究,所谓“语言学”实际是“语言历史学”或“历史语言学”。如果以图1为基础,可用一个圆圈来表示语言“历史”的范围,如图2中的阴影部分。

图2 语言学所论的语言“历史”示意图

二、“历时”的时序特征

德·索绪尔的语言理论是个整体,要准确理解其“历时”观点,必须联系他的其他观点才能弄明白。语言学的一切问题,包括“历时”都是围绕语言学的对象进行的。在索绪尔看来,语言学的对象具有特殊性,它的对象是非预定好的,需从复杂的言语活动中找出来。在言语活动中,索绪尔区别出两种不同语言现象,他分别命名为“语言”和“言语”,而语言学的研究对象是“语言”却不是“言语”。索绪尔将对象确定为语言并非忽略言语的研究。实际上,言语是语言的外部实现形式,是语言的物质载体及研究凭借。语言和言语的区别和联系贯穿于语言研究的始终,这种区别和联系也跟语言的“历时”有关。

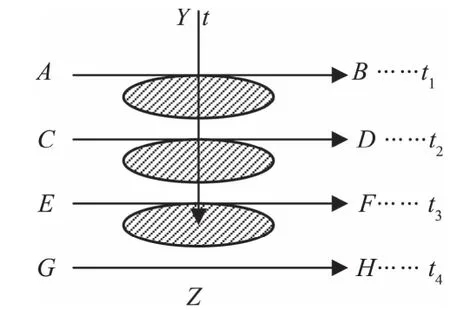

索绪尔也重视从别的学科汲取营养丰富语言学思想,只是跟别的语言学家相比,索绪尔显得尤为谨慎,他更关心研究跟语言这个对象有实质相似的对象的学科。在索绪尔看来,语言学和经济学相似,它们都是研究价值的学问。有关语言学和经济学的共同处及语言学的特殊性,可见王红生的论述[6]。这两门学科中,时间都是要重点考虑的因素。索绪尔依据时间将语言分为两种对立的状态:一是共时态,即语言特定时期的状态,这是相对静止的状态;二是历时态,即语言从前一时期演变到后一时期的运动状态,如图1所示。用索绪尔的术语,纵向Y—Z是“连续轴线”,表示语言在时间t上的历时态,横向的A—B、C—D、E—F、G—H等是“同时轴线”,分别表示语言在若干时期t1、t2、t3、t4等的共时态,这种区别使“历时”具有一种特殊的时间特征。用阴影来表示图1中“历时”的位置,如图3所示。

图3 时序中语言“历时”示意图

这就是说,图3中只有A—B、C—D两共时态之间的状态、C—D、E—F两共时态之间的状态、E—F、G—H两共时态之间的状态等才是历时态。共时、历时有必要区分,索绪尔曾提醒学者“把这两方面杂糅在一起进行概括是荒谬的。而语言学自诞生以来却一直想将这种荒谬主张强加给理性”[7]。将图2和图3的阴影部分做个比较,可以清楚语言学使用的“历史”和“历时”之间的差别。吴福祥论及国外经典的“历史句法学”的研究框架,其中Faaflund主张区分“历史句法学”和“历时句法学”两个概念[8]241-243。据笔者分析,Faaflund的“历时句法学”之“历时”显然来自索绪尔。索绪尔反对语言学使用诸如“历史”“历史语言学”这样的表述,“因为它们提示的观念过于含糊。正如政治史既包括各个时代的描写,又包括事件的叙述一样,描写语言的一个接一个的状态还不能设想为沿着时间的轴线在研究语言,要做到这一点,还应该研究使语言从一个状态过渡到另一个状态的现象”[9]。这样规定的“历时”有以下几个重要特征。

(一)历时和共时是本质不同的时序状态,但历时研究却要以共时为基础

这是索绪尔语言学整体性的又一体现。在索绪尔看来,共时研究比历时研究显得更复杂和重要。在后人整理的索绪尔的《普通语言学教程》(下文简称《教程》)中,给人极为深刻的印象还是对共时的详细论述,以致当代学者中有人误认为索绪尔忽视历时研究。共时研究之所以是历时研究的基础,是因为一个成分的历时演变说到底是语言本质决定它的属性的演变,而决定这个成分本质属性的是共时态,即这个成分变化的实质是这个成分本质属性的演变。索绪尔认为,语言的本质是关系,研究一个共时态就是研究这个状态各种成分通过关系而结成的系统[10]119。这种本质及系统规定了共时态一个成分的本质属性是关系属性。比如,在图3中,假如A—B共时态有一个成分x,这个状态决定了x的一种关系属性,它发展到C—D共时态,这个状态决定了它的另一种关系属性,掌握了这两种关系属性的差别,便能知道x到底发生了什么变化。

(二)历时演变的实质是价值变化

价值学说是索绪尔语言学的核心理论之一,有关索绪尔价值学说的详细探讨,可见索振羽、徐思益等的论述[11][12]370-390。跟经济学的商品价值不同,语言价值由语言本质即关系决定和规定[6]。各个成分的语言价值表现为其关系属性。一个成分从一个共时态演变到另一个共时态,其演变的实质是这个成分的价值发生变化。这种由关系决定的演变实质是现代语言学的一个重要转变。雅柯布森曾批评19世纪历史比较语言学“严格讲表现得缺乏历史意识”[13]4。雅氏之所以这样认为,原因在于19世纪历史比较语言学对语言的理解是原子式的,认识不到每个语言成分在语言系统中的“功能”。雅氏所说的“功能”大致相当于索绪尔所讲的“价值”。

(三)历时演变的源头是言语

索绪尔指出:“语言中凡属历时的,都只是由于言语。一切变化都是在言语中萌芽的。”“任何变化,在普遍使用之前,无不由若干个人最先发出”,“这个形式一再重复,为社会所接受,就变成了语言的事实”[10]141-142。语言是在使用中发生变化的。有些学者认为索绪尔割裂了共时和历时的联系,制造了共时和历时之间不可逾越的鸿沟。这种评价实则没准确理解言语在索绪尔理论中的重要地位。王红生、施向东根据索绪尔的理论指出,共时和历时之间实际并不存在不可逾越的鸿沟,沟通它们的正是言语,即:共时态(语言系统)←言语→历时态(语言变化)。这就是说,一方面,我们通过言语来建立共时语言系统,另一方面,我们又通过言语去探求语言从一个共时态到另一个共时态的变化[14]。言语是说话人在一定语境之下说出的一句句话语,其特征是个人的、个别的、具体的,是说话者有意识地投入智力、情感等要素的结果。异质或差别性是言语的总特征,这种差别性是语言历时演变的必要条件。

(四)单位问题是解决好历时演变的关键问题

从《教程》看,单位问题在索绪尔的理论体系中占非常重要地位。于秀英对索绪尔《第二次教程导论》的研究指出,这个导论“涉及语言学所有基本概念,而这些基本概念又都围绕一个词,这就是语言单位,它的出现频率高达200次!语言学的单位问题一旦得到回答,那么一切都将迎刃而解”[15]315-316。索绪尔语言学中决定语言学单位的正是语言价值。王红生曾据语言价值理论将单位分为两种,一种是“语言单位”,一种是“言语单位”,认为前者相当于数学的集合概念,后者相当于集合的元素,一个语言单位是由若干价值具有同一性的有差别的言语单位组成的集合[16]。比如,汉语元音∵、a、、物质上没同一性,但它们具有价值的同一性,可归为一个语言单位,即:∕a∕={∵、a、、}。语言单位的历时演变是其包含的言语单位重新抽象化过程。比如,一个共时态,如图3中A—B态的某个语言单位X包括若干言语单位x1、x2、x3等,这些言语单位的差别性出现在不同言语链条中,如图4所示。

言语链1:……x1……;

言语链2:……x2……;

言语链3:……x3……;

……

图4 语言单位X实现在不同言语链的不同言语单位

X在图3中的C—D态,其包含的言语单位可能重新编排组合成新的集合,形成新的抽象语言单位,如X包含的x1、x2组成一个单位,而x3和X别的言语单位抽象为另外的单位。

这里以图3为据,以刘坚等论及的“敢”的语法化为例简单说明这个道理[17]。 “敢”在语法化前的A—B态中是一个助动词,这个语言单位包含诸多言语单位,其中一种便出现在反诘句中。A—B态中反诘句中的“敢”这种言语单位与别的言语链上的言语单位“敢”具有价值的同一性,它们都是助动词,但反诘句中的“敢”具有特殊性,这种特殊主要是由反诘语气施加的,这种语气使“敢”具有“安敢”“岂敢”的个别意义,使反诘句中的“敢”与“敢”在别种言语链上的言语单位存在差别。到C—D态,A—B态反诘句中的“敢”这种言语单位重新抽象为一个新语言单位——反诘副词“敢”,这个副词修饰动词,且表示“安敢”“岂敢”的语法意义。可见,“敢”由助动词语法化为语气副词,是A—B态的个别言语单位到C—D态重新抽象为新语言单位的过程。

(五)历时演变有社会心理基础

将语言学看做心理学分支,这是西方语言学的重要思潮。比如布龙菲尔德和乔姆斯基“都声称他们的语言学兴趣都在于语言学作为一种心理科学”[18]9。索绪尔也是将语言置于心理学领域的,认为语言是一种社会心理现象。有人认为索绪尔的观点是唯心主义的,这种评价未必客观,此可见王红生的论析[19]。心理在言语和语言这两个平面都起作用。言语有智力活动的主动参与,而语言是心理的被动储存物。对单位来说,共时态一个语言单位包含的若干言语单位价值的同一性属心理的同一性,即这种语言的社群心理上认为这些言语单位是同一个东西,历时中一个语言单位的若干言语单位重新组合为新的抽象单位,也是心理上的变化,即认为语言包含的若干言语单位在人们心目中从差别上升为对立,语言社群在心理上认为这些言语单位是不同的东西。

三、认知分析对语法化研究的重要性及处理历时问题的偏误

认知分析对解决语法化这种历时现象有重要意义,但认知派学者对索绪尔提出的共时、历时划分这一重要理论原则在认识和操作上可能存在偏误,这种偏误使共时、历时的界面混同化,也不能有效揭示像语法化这种历时演变现象的实质。

语言的认知分析主要是从人的心理感知角度来分析语言现象的,它“主要是提出一套心理分析的手段,试图从语言外部去寻找对语言现象的解释”[2]403-409。重视心理活动的作用是语言认知分析的基本特点。语言有现实基础,而现实是通过人的心理活动反映的。在对自然界、社会及人自身的改造过程中,人类对不同事物形成不同的感知、体会,通过心智或思维对这些事物进行加工而形成思想意识;而这些感知、体会、思想意识会表现在语言形式中。认知学派的目标就是探寻语言形式背后人的心理作用,以及语言形式反映的人类复杂的心理内容;而传统语法学把语言形式所贮存的丰富心理内容去除了,这便没法透视语言形式所沉积的人类的精神世界。

索绪尔也是语言学的心理主义者,他在论及语言历时演变时,认为心理作用也发挥着关键作用。比如,言语是语言的源头,是人有意识参入智力等要素的结果,而语言是一种被动的心理储存物。语言在共时态是一个社群社会心理的组成部分,历时态中语言的变化是社会心理的变化。共时态一个语言单位包含的价值同一性的若干言语单位通过心理作用联结在一起,历时态前一共时态一个语言单位包含的若干言语单位的差别到后一共时态人们的心里变成对立的东西,从而引起语言的实质演变。以这些原则为基础,下文以孙朝奋介绍的、由三位德国学者所著的《虚化论》为讨论对象,分析认知论者如何在“认知论为基础的理论框架”下对语法化或虚化这种历时现象进行研究。

根据孙朝奋《〈虚化论〉评价》一文,《虚化论》从认知角度分析语法化或虚化有两个明显特点:第一,“隐喻”“转喻”等认知方式对“概念转换”有普遍作用,而“概念转换”对语法成分的虚化有普遍意义;第二,基于人类语言虚化规律的普遍观察,认知作用使“概念转换”展现出前后有序的发展路径,制约着概念产生的先后顺序。这说明“虚化的研究不能脱离人类大脑认知上的适应性变化”,这对索绪尔提出的共时和历时的划分原则提出了挑战[20]19-34。“隐喻”“转喻”是认知语言学的重要概念,前者是将一个认知领域(来源域)的概念投射到另一个认知领域(目标域),常见的是从一个比较具体的概念隐喻为另一个比较抽象的概念,转喻是两个认知范畴之间的过渡。这里用孙文的例子只说“隐喻”的作用。比如,现代英语介词at既可用在地点词的前面(如at home),又可用在时间词的前面(如at night)等,从认知上分析,介词at的概念转换是从地点域转成时间域,这符合认知的隐喻原则,即从比较具体的概念隐喻为比较抽象的概念。根据认知派的观点,从认知或隐喻的规律看,现代英语介词at在共时态中包含一个历时内容,即at用在地点词前居先,用在时间词前居后,后者由前者比喻引申而来。这说明认知分析冲破了索绪尔提出的共时和历时的原则区分与本质区别,变化不能仅局限在历时,共时也包含着变化。

认知分析对语法化研究的重要意义在于引入“人”这个语言变化的主体,人的认知活动改变了语言的使用并进而引起语言的变化。但是,用认知理论的框架解决语法化这种历时现象在理论上有一些认识偏误,执迷于这种框架不能根本解决历时问题。这里只论述以下几点。

第一,认知论者从“概念转换”的角度看待语法化问题,实际上语法化的实质并非概念的演变。以汉语的实词虚化来说,一个实词虚化为虚词,究其本质是词类的转换,若用朱德熙词类区分的“功能”说,那是语法功能的演变,而用索绪尔的价值说,那是语词价值的演变。概念是符号的所指,它和能指即声音结合成一个符号,而符号和符号间也存在外部关系,这种外部关系便是语法关系。实词虚化的实质是符号的外部语法关系的变化,而不是符号内部能指或所指的转变。从“概念转换”上去认定语法化或虚化恐怕没找准方向。

第二,一个语词的概念变化可能产生另一个符号,也可能存在价值的变化,认知在这两方面都会发挥作用,但在同一性和对立性这一关键问题上有显著区别。比如,据王力分析,汉语后缀“子”是从表示小称的“子”虚化来的[21]9。用认知观点分析,这个“概念转换”的结果是一个符号派生出另一个符号,现代汉语共时态中诸如“儿子”“眸子”等中的“子”和“桌子”“剪子”中的“子”并存,它们是对立的符号,价值没有同一性,前者仍表小称,后者为名化后缀。但是,语法化的许多用例不只是这种概念转换,而是价值的变化。这种变化使我们看到共时和历时区别的必要性。如果正确遵循共时、历时区分的原则,事实恐怕并非认知学派认识的那样。还以孙文所说的英语介词at为例说明。若用图3中t1的A—B态表示at前期用在地点前的用法,t2的C—D态表示at后期既用在地点前、又用在时间前的用法,at的语法化在共时和历时的情况如下:

t1的A—B态:at+地点词,如at home等;

t2的C—D态:at+地点词,at+时间词,如at home、at night等。

按认知派的观点,t2的C—D态(现代英语)包含着历时内容(“at+地点词”﹥“at+时间词”)。这种认识存在偏误。认知虽对at的历时变化起重要作用,即at从在地点词前比喻引申出在时间词前的用法,但说t2的C—D态(现代英语)“at+地点词”﹥“at+时间词”,那就冒着否定这个阶段两个at没有同一性的风险,也不会真正理解at语法化后到底发生了什么变化。其实,t1的A—B态是at在地点词前的阶段,t2的C—D态是at既在地点词前、又在时间词前的阶段,t2的C—D态“at+地点词”“at+时间词”中两个at具有同一性,说英语的人群没觉得这是两个不同的at,A—B态、C—D态的at形式虽一致,但这两个状态at的价值不同,即后者的价值大于前者。认知论者只看到共时态中一个语词概念间认知的关联,却不能综合认识语词若干变体的同一性,这便看不到共时、历时的区分对语言研究的理论意义。

第三,据孙朝奋《〈虚化论〉评价》一文,认知论讨论虚化的出发点是“词义”“虚化的先决条件是一个实词的词义本身”“虚化不能说是源于话语”。这里涉及词义或概念变化与虚化的关系,以及言语或话语对语法化的作用。词义或概念变化虽不是虚化实质,但与虚化存在一定关联。词义这种符号内部的要素是在使用中发生变化的,认知在其中发挥重要作用;但这种演变不仅存在于认知活动中,也表现在人们说出的有智力或认知因素参入的话语中,没有话语便会失去探讨语法化这种历时问题的物质凭借。上文中图4就可以简单说明词义和虚化的关联。图4中语法单位X出现在言语链“……X……”中,X作为抽象语言单位的词义是抽象综合的;而它的不同实现形式,即若干言语单位x1、x2、x3等在不同言语链上的词义则是个别的、具体的*语言学中语言单位的“词义”和言语单位的“词义”也有区别,它们应分别命名。。人们对语词的使用会改变X的使用范围,使之用在以前未曾出现的言语链中。出现的言语链越多,词义会越抽象,而词义的载体——语词的价值也会变化。比如,英语at起初使用在地点词前,人们后来将它用在时间词前,这基于认知上的相似关联,当“at+时间词”和“at+地点词”一样成为at出现的正常言语链条时,at的词义更加抽象化。这是因为“at+时间词”和“at+地点词”两个at具有同一性,它的词义经过概括更加抽象化。这说明,认知能使语词出现在更多言语或话语中,使语词的词义更加抽象化,而词义的载体——语词随着这种变化其功能或价值也相应变化。

四、结语

本文讨论了语言学中“历史”和“历时”这两个有重要区别的术语。为了语言研究的科学化及语言演变的科学研究,应该舍弃“历史”这种含义模糊的用语,将其置于索绪尔开创的历时语言学的框架之下。当代语言学有一种质疑和否定索绪尔提出的语言研究应区分共时和历时研究这一重要理论原则的思潮。其实,索绪尔这个重要原则是需要深入地研究从而给以客观评价的,只有如此,才能使汉语研究中的一些重要历时现象,如实词虚化问题得到有效解决。

[1] 沈家煊.“语法化”研究综观[J].外语教学与研究,1994(4):17-19.

[2] 陆俭明,沈阳.汉语与汉语研究十五讲[M].北京:北京大学出版社,2003.

[3] 王力.汉语史稿[M].北京:中华书局,1980.

[4] 杨伯峻.《左传》虚词研究:序[M]∥何乐士.《左传》虚词研究.北京:商务印书馆,2004.

[5] 徐通锵.历史语言学[M].北京:商务印书馆,1991.

[6] 王红生.经济学视野之下的语言学[J].河南理工大学(社科版),2015(4):462-467.

[7] 信德麟.索绪尔《普通语言学札记》(俄文本)评介[J].国外语言学,1993(4):8-17.

[8] 吴福祥.汉语历史语法研究的检讨与反思[M]∥吴福祥.语法化与汉语历史语法研究.合肥:安徽教育出版社,2006.

[9] 王红生.论语言的本质[J].南华大学学报(社科版),2015 (3):91-95.

[10] 索绪尔.普通语言学教程[M].北京:商务印书馆,1980.

[11] 索振羽.德·索绪尔的语言价值理论[J].新疆大学学报(社科版),1983(2):123-129.

[12] 徐思益.论语言价值系统[M]∥徐思益.语言研究探索.北京:商务印书馆,2009.

[13] 雅柯布森.雅柯布森文集[M].北京:商务印书馆,2012.

[14] 王红生,施向东.评几种质疑共时和历时划分的语言学观点[J].新疆大学学报(社科版),2015(6):148-153.

[15] 于秀英.索绪尔的启示:代译后记[M]∥索绪尔.普通语言学手稿.南京:南京大学出版社,2011.

[16] 王红生.汉语语法分析的两种单位:从汉语动词、形容词“名物化”说谈起[J].殷都学刊,2015(3):95—99.

[17] 刘坚,曹广顺,吴福祥.论诱发汉语词汇语法化的若干因素[J].中国语文,1995(3):161-169.

[18] 罗宾斯.普通语言学导论[M].上海:复旦大学出版社,2008.

[19] 王红生.正确理解语言的社会心理属性[J].武陵学刊,2015(6):109-114.

[20] 孙朝奋.《虚化论》评价[M]∥吴福祥.汉语语法化研究.北京:商务印书馆,2005.

[21] 王力.汉语语法史[M].北京:商务印书馆,1989.

(责任编辑:王菊芹)

Historical and Diachronic in Linguistics

WANG Hongsheng1,2

(1.School of Literature, Nankai University, Tianjin 300071, China; 2.Department of Chinese, Baoji University of Arts and Sciences, Baoji 721013, China)

Historical and diachronic are two concepts which are easy to be confused but fundamentally different in Linguistics. The use of “historical” in linguistics is clearly influenced by other sciences, but the term “diachronic” is put forward by Saussure who is based on langue and its time feature. Saussure proposes the theoretical principle of synchronic and diachronic, and the two kinds of time states are both different and closed related. Cognitive analysis is of great significance to the study of diachronic evolution, but it is not enough to deny the principle of synchronic and diachronic. Based on the scientific study of language, “diachronic” is more scientific than the concept of “historical”.

linguistics; term; historical; diachronic; cognitive analysis; grammaticalization

2016-07-12

王红生(1979—),男,陕西大荔人,南开大学文学院比较语言学专业博士生,宝鸡文理学院文学与新闻传播学院讲师,研究方向为比较语言学。

HO-06

A

1008—4444(2017)02—0123—07