中考散文阅读解题技巧探究

田春林

散文一直是中考现代文阅读中文学类文本阅读的热门体裁。据统计,在2016年全国百余套中考语文试卷中,以散文作为现代文阅读材料的考区竟达八十多个。系统地探究散文阅读的命题规律,掌握阅读方法及解题技巧,对备考2017年中考非常重要。

【考情分析】

综观2016年全国各省市中考语文试卷,从选材来源看,散文阅读语段的来源依然呈现“三驾马车并驾齐驱”的态势:一是国内散文名家的作品强势回归,如刘成章的《三角梅》被天津卷、江苏徐州卷同时选用,梁衡的《沙枣》被吉林卷选用,肖复兴的《年灯》被湖南郴州卷选用,等等。二是国内新锐青年作家新作势不可挡,如彭家河的《捕风者》被江苏镇江卷选用,查一路的《心灵之痛》被甘肃天水卷选用,鲁先圣的《卖豆浆的孩子》被江苏无锡卷选用,等等。三是海外华人散文家的作品仍占一席之地,如新加坡作家尤金的《火车上的故事》被福建福州卷选用,等等。

从选文内容看,试题所选散文大多文质皆美,既有很强的文学感染力,又有一定的哲思启发性;表现人间真情、抒写人生感悟、颂扬世间真善美的作品依旧是命题者的首选。如江苏徐州卷的《三角梅》表达了对生命所蕴藏的坚韧精神的由衷赞叹,福建福州卷的《火车上的故事》呼唤人与人之间的沟通、理解和信任,等等。

从考点设置看,2016年中考散文阅读试题更加侧重整体阅读,考查整体感知能力的命题思路得到了进一步强化,对文章的思想内容、写作方法、情感领悟、语言表述等方面的考查也更加灵活。据此,我们有理由相信,在未来的中考散文阅读中,考生理解文本的能力,特别是整体感知文章内容、把握文体特征、梳理行文思路、领会语言表达效果等方面的能力,仍是考查的重点。

从试题设计看,2016年中考散文阅读的试题更具开放性,创新理念得到进一步彰显。诸如补写类、体验类、感悟类、仿写类、比较分析类等鼓励考生个性化阅读的开放性试题更多地出现在试卷上。

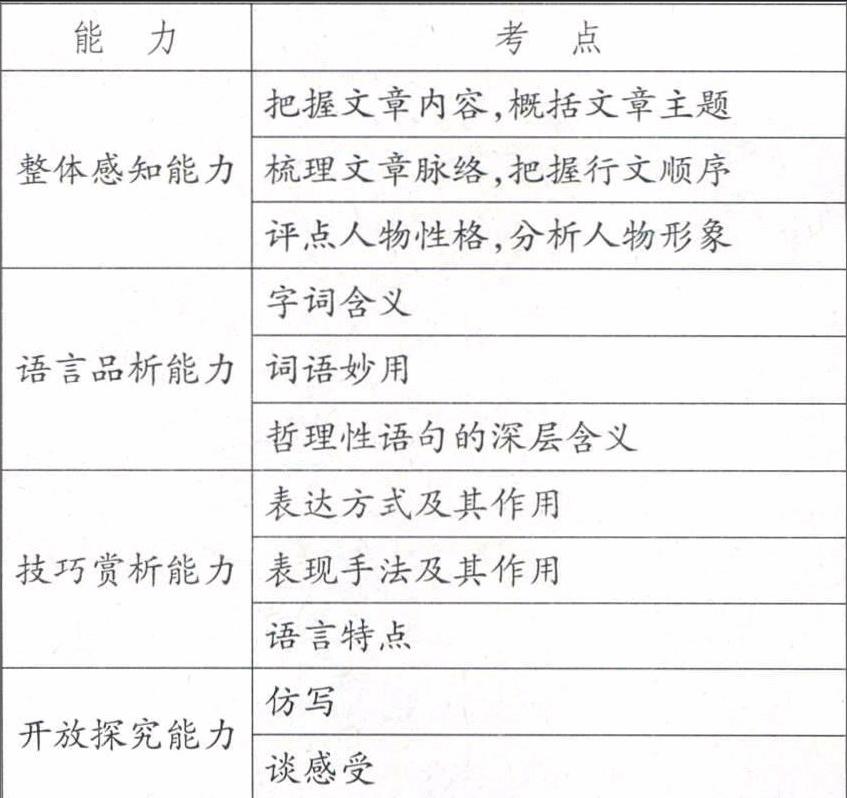

通过研究近年来命题者的命题思路,我们把中考散文阅读中考查的能力和考点归纳如下:

【技法图解】

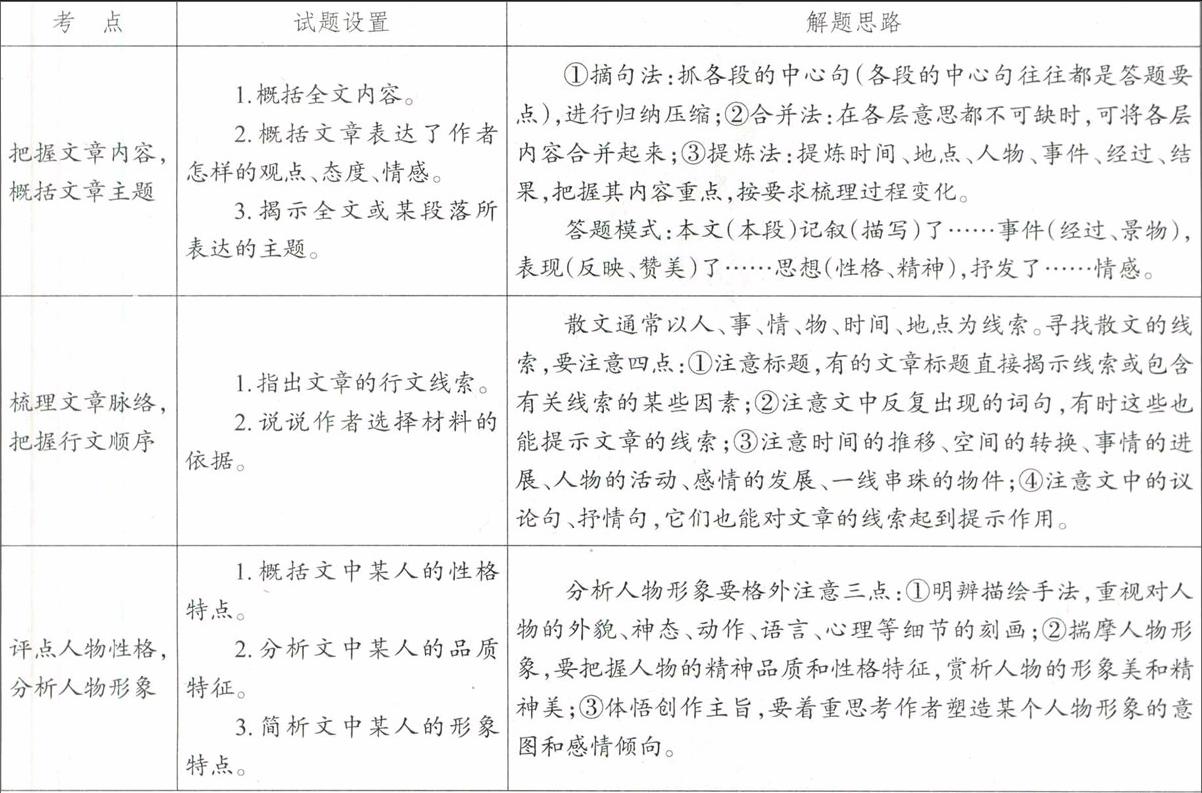

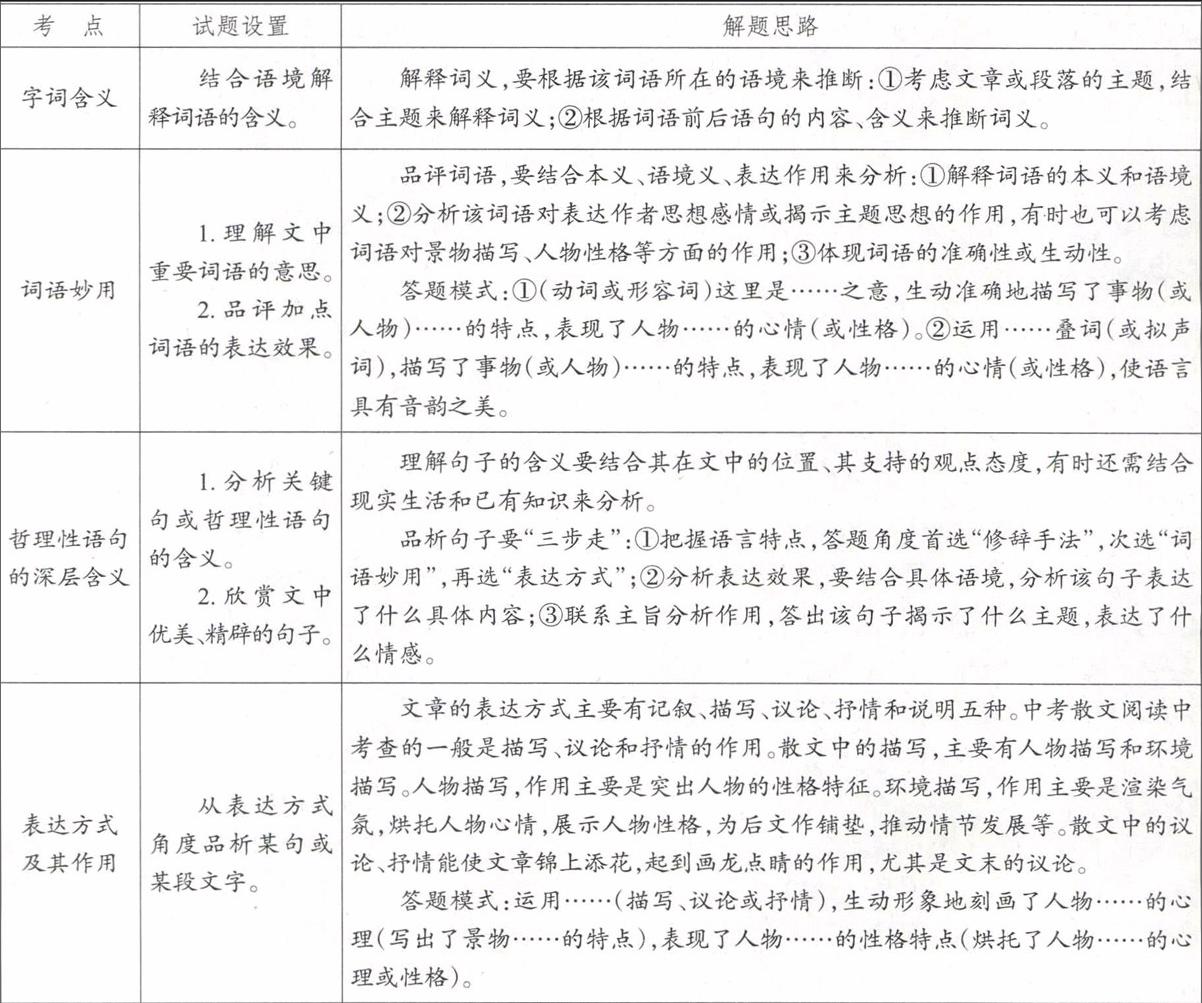

为了更系统地备战中考散文阅读,现以2016年全国各地市中考语文试卷中典型的散文阅读真题为例,对中考散文阅读的考点、试题设置、解题思路等展开讲解如下:

例1.(2016·江苏南通)阅读材料:刘建超《大印象》

【题目】浏览全文,依次概括有关大印象的四件事。

【解析】此题考查对文章内容的概括。题目已经明确要求概括有关“大印象”(小说主人公)的四件事,所以,我们只要按图索骥,把涉及这四件事的相关段落锁定,然后再逐一梳理即可。文章第①~③段介绍大印象的技艺和肖像,不属于事件,可以排除。第④段中“大印象谢绝了段家的优厚酬金,说能给老爷子画像也是有缘啊,算我送了老爷子一程”,说明“大印象不只是活儿做得好,为人也正直实诚”;第⑤段写“韦老头退休那天早晨”,大印象为他溺亡的女儿画了一幅像,“韦老头把画像搂在怀里,老泪如珠,对着大印象的店铺拜了又拜”;第⑥段以为四位青年男女速写为例说明大印象有过目不忘的本事;第⑦~⑨段写大印象用画像帮警方破案,遭歹徒报复,眼睛受伤。根据以上梳理,把相关信息归纳并整理即可。

【答案】①大印象上门为大石桥段家老爷子画遗像,谢绝了段家的优厚酬金。②在环卫工人韦老头退休时,为他溺水死去的女儿妮子画了一幅像。③四个男女在大印象眼前过了一趟,大印象便把他们画了出来。④大印象用画像帮助警察破了案,但自己的眼睛为歹徒所伤。

例2.(2016·湖南衡阳)阅读材料:史铁生《老海棠树》

【题目】从全文看,以“老海棠树”为题有什么好处?

【解析】从最近几年对散文行文线索的考查情况来看,几乎很少就行文线索单独设题,而是通常会和文章标题的作用或某句话在文中的作用等一起考查。就本文来看,全文用象征的手法,以一年四季为序来展开行文,作者表面上写的是一棵老海棠树,其实是借这棵老海棠树来抒发对人生的思考以及对奶奶的思念之情。就文题的作用来看,我们不难发现,第一,它是贯穿全文的线索,因为文中所写的每件事都以它为背景;第二,它又是奶奶的象征,在“我”的记忆里,老海棠树和奶奶的形象几乎是融为一体的;第三,它对刻画奶奶的形象和抒发作者的情感起到了重要的烘托作用。

【答案】老海棠树是线索,贯穿全文;老海棠树象征了奶奶,它在“我”的记忆里与奶奶的形象不能分开;含蓄、形象地表现了奶奶和“我”之间浓浓的祖孙情。

例3.(2016·广西桂林)阅读材料:《玉瑛子》

【题目】试简析“卖玉的人”这一人物形象的特点。

【解析】文章写“我”偶然发现了一块美玉,由于佩戴不當,抑或把玩太勤,终致发生了意外,那“美丽、珍稀的翠色之间,出现一道小小的裂隙”,令“我”痛惜不已。正当“我”不知道该如何面对这块有瑕的美玉时,“我”得到了卖玉人的开导:几乎所有的美玉都有缺陷或缺憾,“正如同人,世间没有完美无缺的人”;爱玉更要善于养玉,需要付出时间和真情。所以,分析“卖玉的人”这一人物形象时,我们不难发现,这个人不仅是个通晓美玉的行家,更是位阅历丰富、洞察人情的哲人;既懂得养玉,又深谙世情,还善于将二者融合在一起。

【答案】卖玉的人不仅是懂玉的人,而且更懂得人的情感,通晓人情世故,阅历丰富,能把玉和情融合在一起。

例4.(2016·湖北襄阳)阅读材料:《世上最温暖的花》

【题目】理解词义:结合文意,谈谈你对加点词语“有了着落”含义的理解。

【解析】棉花从春天播种到夏天生长,再到秋天吐蕊、采摘、晾晒,直到被母亲弹成棉絮,用来“套棉被、缝棉衣、做棉鞋”,一家人终于有了抵抗严寒的衣物,母亲终于可以放下心来。所以,“有了着落”主要指母亲利用刚采摘的棉花,为家人做好了御寒的准备,她心里终于踏实了。

【答案】“有了着落”指母亲在冬天来临之前,已经为孩子准备好了棉被与棉衣,不再担心孩子受冻,心里踏实了。

例5.(2016·江苏镇江)阅读材料:彭家河《捕风者》

【题目】结合加点的文字,赏析句子。

当然,在行色匆匆的人流中,没有谁会停下来静静看一会儿风的来去和风的大小,都是在奔波行走讨价还价的间隙,偶尔由鼻翼、肌肤、耳朵听闻风的踪迹。

【解析】《捕风者》一文通过对“风”这一意象的捕捉与描绘,表达了作者对匆忙紧张的城市生活的厌倦和对宁静自由、和谐淳朴的乡村生活的渴望。“行色匆匆”一词描绘出忙碌的城市人快节奏的生活状态,“没有谁会停下来”是对城市人忙碌生活状态的强化, “奔波行走讨价还价”简洁有力地刻画出城市人为生活所累的状态, “偶尔”一词所引领的句子和前文形成对比,委婉地传达出作者的批评意味。

【答案】这句话描绘了城市人忙碌、为生活所累而忽略了亲近自然、感受自然之美的生活状态;表达了作者对城市人委婉的批评,也表现了作者对闲适、惬意、与自然和谐相处的乡村生活的向往。

例6.(2016·江苏徐州)阅读材料:刘成章《三角梅》

【题目】请从描写的角度和修辞手法两方面赏析下面的句子。

太阳照射的时候,它的每朵花都泛溢着红色的光晕;而风儿一吹,它的每朵花都像一只火红的蝴蝶张开了翅膀,扇动着,奋争着,仿佛急欲挣脱枝头,翩然飞去。

【解析】既然题干要求我们从“描写”和“修辞”的角度来赏析,那么我们就按照要求分别品味,切不可将两个角度糅合在一起。从视觉出发,作者先描写了花的颜色(“每朵花都泛溢着红色的光晕”)和情态(“每朵花都像一只火红的蝴蝶张开了翅膀”);从动静角度看,两个分句分别从静、动两个角度进行描写;从虚实的角度看,两个分句又属于实写和虚写(想象联想)相结合。再从修辞方面赏析,我们很容易发现这句话主要运用了比喻修辞。比喻修辞及其作用的答题模式:运用比喻修辞,生动形象地写出了事物(或人物)……的特点(或性格),表现了人物……的感情。

【答案】描写的角度:花的颜色和形态,写出了三角梅花色的美丽和花朵形状的动态之美。修辞手法:比喻。将花朵比作张开翅膀扇动、奋争、翩飞的蝴蝶,生动形象地写出了三角梅的花形、动态和生机,表达了作者对三角梅的喜爱之情。

例7.(2016·湖北鄂州)阅读材料:李汉荣《对一只蝴蝶的关怀》

【题目】文章第④段主要运用了什么表达方式?有什么作用?

【解析】文章的第④段主要是作者针对上文小男孩、小女孩救助受伤的蝴蝶一事来阐发自己的所思所感,在记叙、描写、抒情、议论、说明这五种表达方式中,这段文字的表达方式显然属于议论。这段议论性的文字一方面由衷地赞美了小男孩和小女孩纯真善良的童心,另一方面结合作者的反思,批评成人社会中“善良、纯洁这些人性”的流失,从而升华了文章的主题,也使整篇文章有了更广阔、更深刻的社会意义。

【答案】议论。赞美了小男孩和小女孩的善良与纯真,揭露了美好的人性日益流失这一社会现状,升华了文章的主题。

例8.(2016·山东东营)阅读材料:史铁生《秋天的怀念》

【题目】史铁生的作品语言质朴而意蕴深厚,试从选文中举出一例加以赏析。

【解析】对于语言特点的考查主要有两种形式,一种是要求考生归纳出文章或语段的语言特点;另一种是给出语言特点,要求考生从文章或语段中找出例证并加以赏析。本题属于第二种。所谓的“质朴”是指文中的遣词造句没有华丽的辞藻,也没有过多的修饰;而“含蕴深厚”则主要是指语言的内涵较为丰富,可以品读和补白的空间较大。回到具体的阅读材料中,我们不难发现,具有这样特点的词语和句子很多。答题时,要先举例,然后再结合语境进行赏析。

【答案】示例一:“对于‘跑和‘踩一类的字眼儿,她比我还敏感。她又悄悄地出去了”,其中“比我还敏感”,反映出母亲怕勾起“我”的烦恼,也说明其内心比“我”更沉重。“悄悄地”,表现母亲为自己的大意而后悔,也反映了她内心的痛苦。 示例二:“母亲进来了,挡在窗前”,“挡”字写出了母亲怕儿子看到落叶会感到凄凉、悲怆和绝望,表现了母亲对儿子无微不至的呵护。

例9.(2016·湖南张家界)阅读材料:卢海娟《锄》

【题目】请按照例句仿写一个句子。

例句:锄就是刑具,让岁月暗无天日,让少年的心遍布茧花,受尽磨砺。

【解析】在研读例句时,要首先明确此例句使用了暗喻的修辞手法,句式是一个主谓句加两个“让”字句,整句话又体现出“锄”(劳动)带给劳动者的难以言说的辛劳。严格意义上的仿写,首先要注意修辞手法,然后要抓住句式,最后还要形成前后连贯、逻辑合理的语言。

【示例】桨就是双臂,让波浪翻滚咆哮,让水手的脸写满刚毅,充满自豪。

例10.(2016·山东淄博)阅读材料:鲍勃·布劳顿《最暖心的事》

【题目】读罢此文,你在为人处世或者对人生的认识方面产生了哪些感悟?请用凝练的语言写出来。

【解析】文章写了“我”在母亲节这天深夜送一个即将病逝的老人到敬老院的事情。其间,“我”尽量满足老人的每一个愿望;送到以后,“我”还坚持不收车费,并和她拥抱,使老人在生命的最后时刻感受到温暖,而“我”也从中获得了生命的启发。文末“我做的这件事情似乎微不足道,但是现在想起来,却是我一生中最暖心的一件事情”是全文感情的升华,对此我们也极易产生共鸣,比如:生活中我们应待人真诚,友善相处,乐于助人,“赠人玫瑰,手有余香”,只要你对生活施以善意,生活会报你以微笑,等等。

【答案】示例:①对待弱势群体要友善、有耐心;②在生活中多做一些“微不足道的能帮助人的小事”,也许会给别人带去很大的温暖。

例11.(2016·浙江绍兴)阅读材料:《陶渊明:四海和丘山》

【题目】儒家主张“济世安民”,道家崇尚“自然平和”。陶渊明是“儒”?是“道”?结合本文内容以及你的阅读积累,参考名家点评,写出你的看法及理由。

[儒家情怀]“陶是个知识分子,骨子里心忧国家,要踏破不平救黎民,治天下。”“还有‘金刚怒目的一面。一时彭泽县里削富济贫、充实国库的政改实验搞得轰轰烈烈。正是:……翻身一怒虎嘯川,秀才出手乾坤转!”

——梁衡

[道家风骨]“(陶)是个非常平和的田园诗人。他的态度是不容易学的,他非常之穷,而心里很平静。”“他穷到衣服也破烂不堪,而还在东篱下采菊,偶然抬起头来,悠然地见了南山,这是何等自然。”

——鲁迅

【解析】随着散文阅读加入一些非连续文本的因素,重在考查考生迁移及拓展能力的试题逐渐登场。要答好这类试题,一方面需要考生准确地把握文本内容,另一方面又要求考生具备与文本内容相关的常识。就本文来看,陶渊明是“儒”还是“道”绝不是一个简单的“判断题”,而是一道“综合性论述题”。阅读文本及链接资料,我们会发现,陶渊明其实更是一位兼具“儒”“道”精神气质的人。答题时,先要提出明确观点,再分别加以例证分析。

【答案】示例:陶渊明是一位融合了“儒家情怀”和“道家风骨”的文人。起初,他心怀大济苍生之愿,后因社会现实逐渐走向平和宁静(淡泊名利、安贫乐道、率真自然)的田园生活。文中写他“猛志逸四海”,多次投身仕途。梁衡也提到他想要“踏破不平救黎民,治天下”。这些都表现了陶渊明心怀天下、为国为民建功立业的儒家济世情怀。后来,他终因官场黑暗不愿同流合污而坚决辞官,再返田园,从田园生活中体味到快乐,获得心灵的充实和平衡。如鲁迅所说的那样,穷到衣服破烂不堪还在悠然地采菊;也如《归园田居》(其三)所写,他在南山下耕作,虽然辛苦,但仍陶醉于田园生活。总之,他从满怀济世的儒家情怀走向看似洒脱的道家风骨,这也是中国很多文人的人生经历。