构建硅基生命是可能的

——理查德·道金斯访谈录

邢鸿飞/编译

构建硅基生命是可能的

——理查德·道金斯访谈录

邢鸿飞/编译

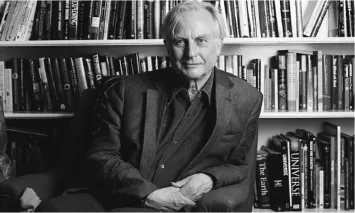

理查德·道金斯在牛津的家中

● 理查德·道金斯一直以来都是备受争议的人物。继《自私的基因》之后,他自传的第二部分也已经出版。本文作者卡罗尔·卡德瓦拉德(Carole Cadwalladr)写道,相比在推特上言辞好斗的形象,道金斯本人其实显得非常安静。

英国最知名的无神论者低调得让人觉得有些诧异。公众面前的理查德·道金斯争强好胜、直言不讳、毫不留情;而私底下他的形象却完全不同。

任何见识过道金斯在电视、纸媒或者不超过140字的推特上谈论某事的人,都一定领教到他的好斗模式:对自身观点的坚信,对事实和证据坚定不移的采用。

位于牛津大学新学院的一间办公室几乎是道金斯全部工作生活的基地。在这里,他本人却要安静得多,不再是高谈阔论,而是更通情达理。访谈中,他深思熟虑,斟酌着回答问题,流露出一种与道金斯风格完全不同的情绪:疑惑。当我说到他推特上的争论时,他表现出一些局促。他表示,这并非刻意而为。“我真心不想惹恼谁。我只想澄清事实,的确有时候澄清的结果适得其反,但我的目的就是为了把事情说清楚。”

然而当时,正是道金斯给了我们一个词,来表示那些像互联网上病毒传播一样的东西。模因(Memes),在互联网还未出现他就创造了这一称呼。该词出现于他在1976年出版的《自私的基因》一书的最后一章中。而在某种意义上与之相符合的事情是,在74岁学术成就颇丰的时候,道金斯也开始在推特上发表自己的奇言妙语,看着它们瞬间传遍全球,而最终成为某些报纸的头版。

正是《自私的基因》一书使得道金斯备受关注——他进入了公众的视线并步入学术界的前沿。这是非常难得的成就:用一本书改变了世界,或者至少改变了我们作为某种文化来理解自身的方式以及理解组成人类的单位——基因的方式。该书既是学术著作又是全球畅销书。至今销售量已经超出100万册,被翻译成25种语言。道金斯的新作《黑暗中的一缕烛光》作为他自传的第二部分,则讲述了《自私的基因》出版后发生的一系列的事。

他35岁左右开始涉足电视剧制作,用出众的演讲能力(带着戴维·洛奇式的恶作剧风格)自由出现在各类会议上。书中对道金斯本人的描写并不多,而是罗列了他走过的路、邂逅的人以及各种冒险经历,只有在少数几个地方才展示出他的个性。

从很多方面来说,道金斯的人生都是令人羡慕的:事业上巨大的成功,同行的尊重,获得大量物质财富的机会;但他却不以为然,认为生活总有起起伏伏。与现在的第三任妻子、曾经扮演过神秘博士助手的女演员、艺术家拉拉·沃德一起生活似乎让道金斯感到幸福。不过他也简单提到了早些时候的不幸:他唯一的女儿失去了母亲,他的第二任妻子(当时已是前妻)因癌症病逝。

如果说《自私的基因》一书的出版标志着道金斯早期职业生涯的成功,那么2006年的《上帝的错觉》则是他后期事业巅峰的标志。作为又一本畅销书,该书展示了道金斯尖锐的无神论者的形象,或许书中的刻画已经令道金斯作为科学家或伟大的传播者的形象黯然失色。从某种程度上来说,这是一种羞辱,至少会有些心理失衡。在《黑暗中的一缕烛光》一书中,他讲述了自己如何使硅谷亿万富翁查尔斯·西蒙尼(Charles Simonyi)向他担任第一任教授的牛津大学公众理解科学教授职位捐款。正是这一教授职位巩固了他的事业,而且至今仍然让他为此充满动力。这是为什么尽管周围充满关于他的争议和新闻头条报道,道金斯仍然在推特上码着他的140个字符;甚至他的朋友们,包括哲学家丹尼尔·丹尼特(Daniel Dennett)在内都告诫他,他很危险,有可能因此毁掉自己。道金斯却说:“这就好像半夜卡通片里的男主角坐在电脑前。而他的太太说:‘看在上帝的份上,上床吧。’男主角回答:‘我做不到啊,有些人在网上出问题呢。’”

尽管我并不确定我们是否理解他,但公众或许因为他所做出的努力而更好地理解科学。道金斯有些时刻是很感性的。他引用了母亲为家里去世的狗写的一首诗。之后也简单提到了他和拉拉经历的试管婴儿技术,这段经历让他们受尽折磨。他对这个世界怀有真实的敬畏和感叹。但用他自己的话说就是,碳基生命形式的道金斯要为鞭挞非理性现象的道金斯做副手。互联网上总是有很多人,很多需要调教的人。

问:您的《黑暗中的一缕烛光》开篇提到,您在70岁生日庆典上说“感觉自己才25岁”。现在依然是这样的感觉吗?

答:我觉得我还是青年,感觉到生活充满了喜悦、春天和类似美好的事情。我不觉得自己有太多责任,也不觉得自己已经长大成人。

问:这种感觉是如何表现出来的呢?

答:我觉得是一种无拘无束的方式。虽然我希望自己可以彬彬有礼,但用流行的词来形容就是我更倾向于“实话实说”。尽管我的确在乎一些事。我对发生的事情不会无所谓。事实上我对发生的事情非常在乎。

问:您出版《自私的基因》的时候很年轻。现在回顾起来,您觉得这是本年轻人的书吗?有不成熟的地方吗?

答:我不会收回书中的任何想法,这似乎有点遗憾,因为科学家对自己思想的改变感到自豪,这点不像政客们总是因为观点的改变而遭到谴责。但是,我坚持《自私的基因》中的核心观点,而且在某些方面可能更加坚定。我想书中一些核心思想从被我写下来开始就已经证明是正确的。

问:从这本书出版至今,世界发生的变化令人刮目相看,在遗传学的研究中尤为如此,对吗?

答:DNA与计算机语言如此相似,以至于生物学几乎已经完全成了信息技术的分支。在1953年,沃森和克里克提出DNA双螺旋结构的时候,这一点还不明显;但不管怎么样,现在这是越来越显而易见。

问:许多人都认为生物技术将成为下一个前沿的科学领域。这门学科正在像电脑计算一样以指数级的速度发展壮大,您对此感到惊喜还是恐惧?

答:这无疑让我很兴奋。我参加过在洛斯阿拉莫斯召开的第一届人工智能会议。我想这一领域的前景非常令人激动。作为一名自然主义者,在哲学意义上我深信不存在什么神秘的或者超自然的生命。因此,不管是用化学方式还是通过计算机来构筑生命,理论上都是可能的。我觉得这既让人兴奋,又有一点让人担忧。

问:您说的这个担忧是什么?

答:如果有一天一切颠倒,碳基生命最终被硅基生命“压倒并取代”的话,我可以想象到一个科幻画面:一对硅基生命的机器人面对面坐着讨论,在某个黎明纪元,“那些软软的、黏糊糊的、充满水的碳基生命创造了我们。”这一场景让许多人觉得可怕,确实可怕,我可以理解,但这也令我兴奋。

问:您似乎没有我们很多人有的脆弱感,对于很多人来说,宗教就是在这个时候出现:作为黑暗时期的慰藉。

答:是的,即使它是假的。史蒂文·平克说过相当精彩的一句话:“如果你正在被一只老虎追赶,把它想成是一只兔子,就会使你获得安慰。”但实际上,它还是一只老虎。

我不想绞尽脑汁给那些处在绝望中的人们泼冷水或让他们醒悟。但我珍视真理,关于这个世界的真相,哪怕只可能是慰藉,其本身也存在积极的价值。让人叹服的事实是,我们这些进化完成的人类拥有思考的能力,可以理解为什么我们存在,我们从哪里来,世界从哪里来以及世界要到哪里去这些问题。

问:您是牛津大学公众理解科学领域的教授。您认为大多数人理解科学的最大障碍是什么?

答:作为一名生物学家,我认为令人惊异的事实是从最初的简单性出发,物理学原理在不违背规律的前提下可以发展像人类这样相当复杂的生命。你可以研究数学、语言和诗歌。你可以看到简单的原子构成岩石或沙子;简单的原子也可以聚集以相当复杂的方式创造能够行走、交谈、相爱、奔跑、游泳、思考、演奏音乐并惊叹生命的生物,不是吗?这是件多么不可思议的事情啊。

问:相对于几大宗教,科学是否能够提供让人信服的论述,从而成为胜利的一方;或者您还是认为科学依然有很长的路要走?

答:如果把世界看作一个整体,那么说科学是赢家可能有些过于乐观了。但如果你看看世界上那些受教育程度高、有良好社会福利制度的地方,比如斯堪的纳维亚半岛地区和大学校园,人们不是仅仅为生存苦苦挣扎,而是有时间去思考、去做他们真切想做的事情。在这些地方,我觉得科学是胜出的。

问:您当年创造了模因这个词,现如今您坐在这,在互联网上敲些字,你就看着自己的想法传播到了不同的文化圈里,您自己是否觉得很吃惊?

答:这些是我1976年提出这个词时做梦都不能想象的事情。互联网是现代世界令人惊叹的表现形式,我被它迷住了。这是个有趣的想法,我自己怎么都没有想到过呢。我觉得吃惊的是,它居然成功了,不过运作方式需要让人琢磨,所以我对互联网非常感兴趣。它吸引我,因为它可以是一种模拟形式。我可以像人类民族学家一样,以超脱的方式研究它,把它用来进行各种测试。

问:您是社交软件推特热门话题的大师,是吗?

答:我不确定“大师”一词是否用的恰当。或许“受害者”这个词更好些。

问:您觉得自己被误解得很深吗?或者说您是否享受与他人的争吵?

答:我讨厌争吵。它们几乎都是因为彼此之间的误解造成的。

问:置身于这样的网络风暴中是种什么样的感受?

答:我很庆幸自己并未像有些人那样成为真正的受害者,因为推特,广义上的互联网,是为那种暴民统治下的政治迫害量身定做的。在中世纪,这种迫害就是以将人烧死而告终。

问:您曾谈到要诚实、有激情,但您是否认为自己的某些感慨真的有益?比如,20%的诺贝尔奖得主是犹太人,而穆斯林只赢得了您说的“少得可怜”的奖项。

答:我认为差异是惊人的,世界上犹太人人数占比如此之少,而获奖人数的比例却很高,我觉得其中有一些真正有趣的事情,我对此感到非常好奇。

问:在自传中,您无意中提到你非常欣赏女性。您说到过曾经有一次演讲非常糟糕,而一位女性朋友走过来,亲吻你的额头,然后您说了“女性的柔情,是坚持活下去的一个理由”这样的话。

答:是有这么回事。而且不仅仅是无意中被提到的。当然,我欣赏女性,崇拜女性。不过并非全部……

问:女性有什么特征是男性不具备的?

答:柔情,您的问题里也提到了。男性有时候也有柔情。这很难描述,我只能说自己是异性恋。我很容易被折服。

问:您会考虑衰老和死亡吗?

答:会的。我并不期待死亡的过程,部分原因是医生们不是兽医,不能把你从痛苦中解脱出来。但对于死亡,我想我的态度是如马克·吐温调侃的幽默话说的:“在我出生前已经死了亿年,永远没有经历过哪怕是一点点的不便。”关于死亡会让人害怕的一个因素是死亡是永恒的,人们惧怕永恒,最好的经历办法可能是让自己处于麻醉状态,这是以后要发生的事。

问:您有什么遗憾吗?

答:有人在约翰·贝哲曼晚年的时候问他同样的问题。采访人问:“约翰,您有漫长而又充实的一生。您有什么遗憾吗?”他回答:“欲求不满。”你可以开玩笑地把这当成我的回答。

[资料来源:The Guardian][责任编辑:彦 隐]

——莫里斯·威尔金斯