民国时期察哈尔地区土匪问题管窥

——以多伦档案史料为中心的考察

刘晓堂/内蒙古大学蒙古历史学系

“民国创立后,没有一片区域没有土匪,没有一年土匪偃旗息鼓。”[1]土匪是严重的社会问题,同样也是民国时期的时代特征。民国时期,与全国许多地区一样,察哈尔地区饱受土匪问题困扰,是匪患重灾区。目前,学界对于土匪问题研究已取得较丰硕成果,但是有关察哈尔地区土匪问题的研究成果并不多见。本文以《多伦商会档案》和《民国北京政府时期察哈尔多伦县司法公署刑事裁决书(1923—1927)》等档案史料为主要依据,对民国时期察哈尔地区土匪问题进行探讨。

一、察哈尔地区匪患的成因

土匪是来自农业社会,以烧杀抢掠、绑票勒赎为活动手段,超越法律范围而又没有明确政治目的的,具有明显反社会性的暴力集团。察哈尔地区匪患可追溯至清末。至清朝灭亡前夕,时任察哈尔都统诚勋曾如此描绘清末察哈尔的匪患:“张家口外地方……比以污菜渐辟,民族日蕃,丑类不齐,盗贼益掺居其间,跃马纵横,枪械坚利,四处剽掠,甚或盘踞深谷,召集亡命,或支搭帐篷拦路截击,且有冒充官军,狡谋百出。平时莫辨良莠,事发动系巨案。为害商旅,形同化外。”[2]不过,当时清政府尚能控制社会秩序,故察哈尔地区土匪仍主要活动在远离县城、地形复杂的边缘地区。此时的匪帮也只以零星小股出现和活动,土匪问题只停留在治安问题的层面上。

察哈尔地区成规模的匪患主要集中在民国时期。民初以降,察哈尔地区土匪蜂起,成为匪患重灾区。察绥“匪股大者,恒数千人,人数少者,亦必百数或数十人,结队横行,扰害村邑,劫夺殷富,奸淫妇女,掳人勒赎,动辄钜万,穷凶极恶,习以为常。又其甚者,杀害知县,掳及外人,烧毁教堂,抵抗军队”[3],可见察哈尔地区匪患之严重程度。

土匪形成的原因非常复杂,是多种因素聚合的历史结果。因此,我们需要对察哈尔土匪问题的成因进行多方面的揭示与多向度的剖析。

政局动荡与政府社会控制力弱化,是匪患勃兴的深层致因。“历史告诉我们,什么时候政治没落了,土匪便蠢蠢欲动”[4]。从社会学的角度看,任何正常的社会都需要强有力的社会权威。民国时期,公认的社会权威一直未能成功树立,始终处于重新构建之中,政局动荡不安。在察哈尔地区,仅1912至1928的17年中,就更替了11任都统[5],出现了你方唱罢我登场的局面,地方当局的权威性和控制力大大削弱,有效的社会控制与社会治理根本无从谈起。

军阀混战与匪患的孕育触发有极大的关联性。民初以来,军阀混战不已,察哈尔地区迭遭兵燹。1926年,国民军与奉军、晋军、直鲁联军展开南口大战,察哈尔地区饱受战火洗劫。军阀混战的高潮期就是土匪活动的猖獗期。南口大战期间,察哈尔社会秩序失范,“各县匪势益形猖獗,大则千百为群,小亦结伙数十,奸淫掳掠,肆无忌惮。”[6]国民军战败溃退时丢弃大量武器,导致“军械流落民间甚足,危害地方治安,而为人民之累。”[7]枪械弹药散落民间的直接后果就是匪患的加剧和蔓延。天津《大公报》在论及察哈尔地区土匪成因时也强调,“战后遗留枪械马匹,更属为虎添翼,任意横行。即素称良善之家,亦为环境压迫,弃耒耜而执刀枪,铤而走险,所在皆是。以故匪兵不分,民匪难辨。”[8]

地方政府和军队的不作为是导致土匪不绝的重要因素。防匪剿匪是政府的重要职能,政府职能发挥正常与否,对匪患严重性有着重要影响。然而,民初以来,察哈尔各级官吏只图自身享乐,绝少关心民生疾苦和地方安危。地方政府的不作为对土匪的猖獗活动起到了推波助澜的作用。揆诸档案史料,这样的事例屡见不鲜。1925年4月,多伦县第四区原警察分所所长王玉田率队缉匪时,竟然借机向农民吕景明索贿大洋一百三十元;诬陷农民王宾通匪,索贿大洋六十元、布靴二十三双[9]。1926年4月,多伦县警备队排长杨福兴向农民敲诈勒索耕牛九头[10]。在此期间,军队对剿匪的不作为更助长了土匪的气焰。 1926年10月, 距离二豪镇仅仅十五里的十七号村被土匪绑去男票二名,而“留守第五六两连仍在各商强横已极,实难支应,并不出街剿匪”[11],军队近在咫尺而见死不救,令人倍感讶异。

察哈尔地区地广人稀的现状与匪患猖獗密切相关。察哈尔地区北接外蒙古,东临热河,南依河北,西连山西、绥远,为西北边防要地。1935年的调查显示,察哈尔“全省80多万平方公里的面积,仅有290多万人口,平均每平方公里仅仅1个人左右。”[12]广阔的地域为土匪出没提供了有利的环境,同时也加大了剿匪的难度。部分村庄“距离县治大都较远或盗贼出没抢劫,官府无从保护……是以农民苦无保障,商贾视为畏途。”[13]具体到多伦,该县“全境斜长三百余里,军警剿匪常年疲相奔命,兵去匪来,此剿彼窜,如蜂蚁之纷忙,永无宁日。”[14]

警察、保卫团力量薄弱为土匪猖獗提供了可乘之机。警察是维持法律与秩序的基石,但是察哈尔地区警察、保卫团力量薄弱,根本无法组织起有效抵抗。“各县警察大都人数太少,枪械不齐,剿匪之力有限。而保卫团则皆素乏训练,战术未习,以之捍卫地方尤不足恃。”[15]

二、察哈尔地区匪患的特点

民国时期,察哈尔地区几乎连年有匪,“近二十余年兵燹匪乱,几无宁日,甚至十室九空。”[16]所谓“土匪扰乱,抢案层见叠出”,早已成为匪患猖獗的八股式表述。综观史料,民国时期察哈尔地区匪患具有以下几个方面的特点。

匪帮规模巨大,土匪数量众多。民国时期,察哈尔地区股匪纵横,仅在《民国北京政府时期察哈尔多伦县司法公署刑事裁决书(1923—1927)》和《多伦商会档案》中有记载的著名匪首,就有荣三点、秃老八、陈永、胡德才、阎王、二点子、李景存、四截吧、吴起顺、老三点、山字、小老董、穆连长、老疙疸、三妮、公布、小洛耗、小四点、喜老九、大天、赵十厮、张兴元、刘疯子、李小五点、蒙古小老耗、何洛四、小任老耗子、小公保等二十余人。察哈尔地区土匪人数众多,具体数字已难以确计,仅张兴元、刘疯子匪帮就有数百匪徒[17];陈永、胡德林匪帮有三百余人[18];小公保匪帮亦有二百人之众[19];秃老八匪帮则有百余人[20]。由此可见,土匪数量之多。

兵匪合流,兵匪不分。在理论上,军队与土匪处在对立面,是水火不容的关系,是讨伐与被讨伐的关系。然而,察哈尔地区却出现了兵匪合流与兵匪不分的怪异现象,即兵匪之间角色相互转换。一方面,匪变为兵,土匪被当局收编为军队。如巨匪张诚德于1924年被察哈尔都统张之江收编为“剿匪团长”,“剿匪最有经验,且地理熟悉,取悍匪之首级如探囊取物,不动声色,故成绩卓著。”[21]另一方面,兵变为匪,军队哗变或溃散之后演变为匪。1926年3月,驻扎在多伦二豪镇的张诚德部溃散为匪,“溃军百三十余人又从多返豪,复又挨户行抢,附近村落均受其害,穷凶极恶,惨无人道。”[22]1927年1月8日,多伦二豪镇保卫团哗变,“该团又炸出人数枪弹,完全归匪带去。”[23]1930年,多伦县商团在剿匪过程中,就发现“大帮匪首李景春与十队变兵共率领匪伙六七十名都骑马匹持枪”,在竹珠山一带盘踞[24]。

土匪活动猖獗,匪患十分严重。察哈尔地区土匪气焰嚣张,其活动已不仅仅停留在四出抢掠、绑票的层面上,甚至公然围攻和洗劫中心城镇。1926年,张兴元、刘疯子匪帮率数百匪众围攻多伦,三昼夜未下[25]。1927年腊月,大批土匪再次围攻多伦县城[26]。1927年12月12日,“重匪将(二)豪镇包围,与团丁双方开战互击……因团丁寡不敌众,该匪蜂涌进街,抢去枪械、马匹及商民财产、衣物,均括一空,并绑去男女人口一百余名。”[27]一省之内,土匪屡屡围攻和洗劫中心城镇,察哈尔地区实为仅见。应当说,这种现象并不是一朝一夕形成的。

土匪视入室抢劫成为家常便饭。即使是在有军队和警察驻防的县城,该类案件也时常发生。翻检档案史料,此类记载比比皆是。1922年12月29日,多伦京货商玉庆公被匪抢劫。该日“早五点钟,人伙尚未睡起,突有贼人将靠街窗户外栅破开,进屋九人,手持小枪二支,大枪一支,身穿俱是青色衣服,将银钱箱柜打开,抢去大洋五百余元,帖钱七十余吊,又抢去花线毯一块,绒花洋毯一块,蓝曲绸二疋,白洋市布裤褂各一身,灰标布大褂一件。”[28]外商在多伦开设的洋行也未能幸免于难。1921年8月、10月,日本瑞记煤油公司多伦分号两次被匪抢劫,共计约损失合洋一千四百四十六元[29]。

甚至区公所区长和保卫团团总等公职人员也成为土匪裹胁、抢劫和绑票的对象。1927年11月8日,二豪镇保卫团吴团总儿媳及孙子被土匪绑票[30]。1928年5月15日,多伦第四区区长杨思清家被蒙古小老耗子匪帮“赶去客骟马三匹、大小牛六十余只,架去工人三名,曾孙杨双全一名”[31]。就是警察和军队土匪也敢招惹。1926年3月11日,数百土匪攻入二豪镇,恣意抢夺淫掠,“随将警察分所及四旅七团二连营军装、枪弹悉数勒收,复又威胁曹分所长、赵司务长入其范围。”[32]1927年阴历六月间,“匪首山字结伙十一人,在洪同诺地方截抢驻多(伦)石旅拉柴火牛七十九条。”[33]

由上可见,民国时期,察哈尔地区土匪活动已经由边缘地区扩展到中心区域,由治安问题转化为事关全局的、最为严重的社会问题之一。

三、匪患对察哈尔社会经济的影响

匪患猖獗带来了极大的危害,对察哈尔社会造成了全方位的冲击,严重阻碍了社会经济发展。

匪患加剧了乡村危机,加深了乡村贫困化程度。由于土匪骚扰,农民大量离村,劳动力大量流失。匪患猖獗是农民离村的重要动因。二十世纪二三十年代,据国民政府实业部中央农业实验所调查,在察哈尔地区离村的农民当中,因匪灾离村的占33.3%,居于首位[34]。以多伦为例,“一二殷实之家及妇孺之辈,均移徙城内,乡村则满目荒凉,十室九空,除土匪之窝巢而外,数百里荒无人烟。”[35]吊诡的是,面对农民大量离村,甚至连土匪都感到“恐慌”。“某村人户数家携家逃避,为匪所阻,反资助钱米,安慰多端。劝令留止,备往来尖宿之所。”[36]土匪的骚扰,严重干扰了正常的农业生产活动。1926年,二豪镇“四乡土匪百八成群,距十里左近打枪绑票,商不能购货贸易,民无敢在家打场,现遍地庄稼随意放马遭踏。”[37]1928年,多伦第三区区长王殿奎呈称,该年秋季“盗匪肆起,农户所收之粮皆被遭害已尽,各户无粮者不计其数。”[38]另外,土匪疯狂的抢掠耕牛、马匹,使农民丧失了用于耕作的畜力,加深了乡村贫困化程度,也极大打击了农村生产力和农业再生产能力。

民初以来,商业活动因匪氛不靖而受到极大阻碍,商业发展受到极大打击。商号与商旅是土匪劫掠的主要对象。1921年12月18日晚,土匪勾结游勇洗劫多伦商号五十六家,“损失银钱数目综计银洋七万零三百七十元,损失货物价格价值洋共三万零五百四十三元。”[39]1922年4月12日,义和长商号在多伦“西北八十余里之海留台地方,突遇马贼四名,抢去货物共值三百余两,并有卖过马牛等畜价现洋,以备回旗交纳差务之用洋三百余元,一同被贼抢去。计马贼内有汉人三名,蒙人一名,持有快枪两杆。”[40]1926年3月17日早五点钟,二豪镇“突来悍匪陈永、胡德林、大天、赵十厮等三百余人将豪街农商钱财、货物、马匹抢掠一空,又掠去农商人票三十余名,至下午二钟方始出街。”[41]据记载,1926年,仅二豪镇裕盛长一家商号就为赎回被绑人质花费2700元[42]。1927年10月,“蓝旗昔比庙大仓蒙人劳赖德木齐之牛车拉运青盐来多(伦)售卖,于本月二日早晨行至白旗白彦诺地方,突遇匪人三十余名,抢去车牛一百二十余头。”[43]因土匪的大肆劫掠,大量商号如永聚成等倒闭歇业[44]。

匪患猖獗,广大劳动群众首当其冲,受害最深。商旅及官署公职人员等尚有商团、保卫团以及驻军保护,而普通民众却手无寸铁,毫无还手之力,只能任由土匪蹂躏。1926年阴历八月初十日夜间,匪徒王凤云“伙同草上飞、滚地雷、夏庞清、小五点、刘木匠等各持枪械闯入李李氏家,暴行胁迫要财未获,即将其九岁之子李小宝掳去。该王凤云又帮为说票,勒赎得杂色牛六条、皮袄三身、绵羊一只、白面三十斤”[45]。1927年阴历九月初二日夤夜,“郑元龙、刘世起、魏正荣等随同匪首老三点结伙七八人,各持枪械闯入刘振山家,抢劫皮裤、毡子、布口袋并殴伤事主。九月初七日,该伙土匪至石有才家抢劫牛只五条。九月初八日,到张长有家威吓要皮裤十条,旋得洋卅元。嗣又绑掳李扣。”[46]

土匪肆意骚扰公路,时常造成交通阻断。公路是土匪袭扰的重要目标,察哈尔地区公路干线“张多大路,盗匪充斥,任人难脱”[47],受害尤重。1928年1月,多伦商人周长温、杨永祚五人“相随坐汽车经张(家口)回家,不意行至哈巴桥地方遇有土匪喜老九一杆多名将车截住,将银财物抢掠一空外,并将该周长温等五人绑去二十八天。”[48]这一时期,土匪拦截汽车的事件时常发生,严重扰乱了交通运输。1928年3月,据张家口美华汽车行呈称,“张(家口)多(伦)一路,自客岁(1927)十月以来,迭次被劫,计有五车之多”,以致“客商裹足,畏缩不前。故敝行近月以来营业状况直成死态,偶有客人冒险前往,行时亦须费尽迂绕之功,即便侥幸安抵,亦必数次被追,似此遍地荆棘,张多一道将来恐会无人敢行矣。”[49]

以上,本文主要依据多伦档案史料,对察哈尔地区土匪问题这一“历史切片”进行了较为精细的解剖。从中可以看出,在民国时期政局动荡、军阀混战的背景之下,土匪业已成为该地区一支重要的破坏力量。土匪对社会经济造成全方位冲击,在近代中国社会的新陈代谢进程中发挥着毋庸置疑的逆向作用。土匪活动由边缘地区扩展到中心区域的同时,也由治安问题转化为事关全局的、最为严重的社会问题之一。正如贝思飞所言,“土匪是中国的致命伤,这一创口现在已经危及心脏周围的要害地区。”[50]

注释与参考文献:

[1][50][英]贝思飞:《民国时期的土匪》,徐有威等译,上海:上海人民出版社,1992年,第1页。

[2]《察哈尔都统诚勋奏查办口外蒙汉要匪分别惩治等折》《政治官报·奏折类》,1907年第461期,第11-12页。

[3][日]西山荣久,觉生译:《察绥两区事业之将来》,《西北汇刊》,1925年,第12期,第9页。

[4]南雁:《小事化大的安徽匪乱》,《东方杂志》,1924年,第14号,第3页。

[5]钱实甫编著:《北洋政府职官年表》,上海:华东师范大学出版社,1991年,第159-175页。

[6][7][11][14][15][18][19][22][23][24][26][27][28][29][30][31][32][37][38][39][40][41][42][43][44][47][48][49]多伦县档案史志局整理影印:《多伦商会档案(内部发行)》,2009年,第804页、795页、1000页、462页、804页、997页、1041页、997页、1007页、1049页、801页、1008页、964页、945-947页、1007页、1035页、997页、998页、1033页、912页、962页、997页、1001页、1029页、1080页、603页、1032页、1033页。

[8][35]《多伦匪患》,《大公报》,1928年11月10日,第三版。

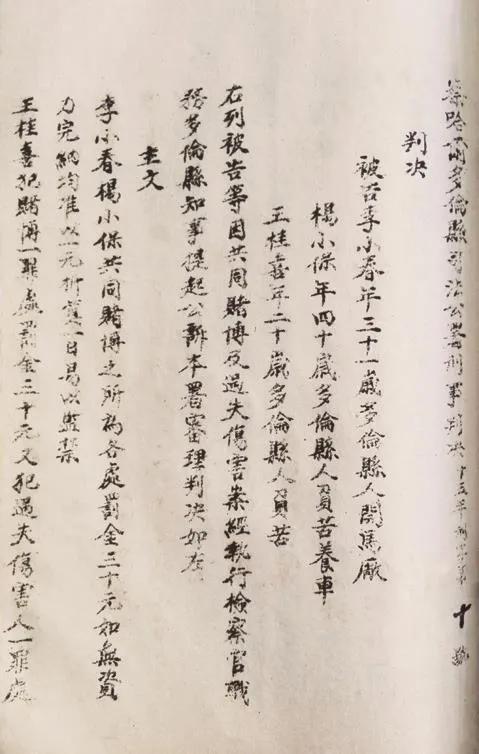

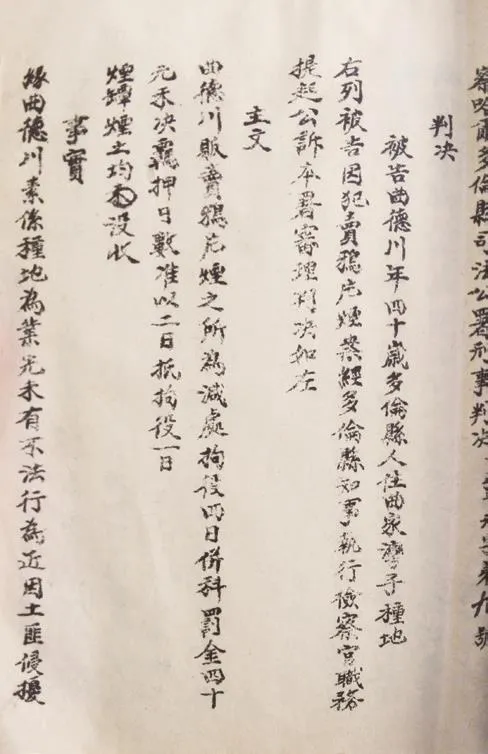

[9][10][20][33][45][46]多伦县档案史志局藏:《民国北京政府时期察哈尔多伦县司法公署刑事裁决书(1923-1927)》,多伦县司法公署,1927年,第236、272、292、229、318、315 页、

[12][日]满铁株式会社:《满铁调查(第一辑)》,黑龙江档案馆、华中师范大学中国农村研究院联合编译,北京:中国社会科学出版社,2015年,第619页。

[13]沈云龙主编:《近代中国史料丛刊三编·察哈尔全区垦政辑览(第6册)》,台湾:文海出版社,1988年,第3页。

[16][伪]多伦县公署总务科文书股:《多伦县政概要》,1935年,第47页。

[17][25]陈继淹修,许闻诗纂:《张北县志·卷八·艺文志》,台北:成文出版社,1967年,第1036页。

[21]陈继淹修,许闻诗纂:《张北县志·卷七·人物志》,台北:成文出版社,1967年,第878页。

[34]国民政府实业部中央农业实验所:《农民离村之原因》,《农情报告》,1936年第7期,第179页。

[36]杨溥.察哈尔口北六县调查记[Z].北平:京城印书局,1933年,第46页。