精神创伤后应激障碍及其防治研究进展

刘 屏(解放军总医院药理研究室,北京 100853)

·专家论坛·

精神创伤后应激障碍及其防治研究进展

刘 屏(解放军总医院药理研究室,北京 100853)

在我国,战争与现代社会精神创伤后应激障碍(PTSD)的研究是医学研究中一个相对薄弱的环节。本文从PTSD的症状、产生PTSD的原因、PTSD发生的生物学机制、PTSD的预防和药物治疗等四个方面综述了近年来国内外有关PTSD研究的状况。指出PTSD的发生与事件(战争、创伤)、个性特征和社会因素有关;其发病的神经生理机制与决定记忆、情绪、思维和社交的大脑或中枢神经系统密切相关;目前对PTSD是以心理治疗和靶症状药物疗法(主要采用抗抑郁和抗焦虑药物治疗)为主。未来对下丘脑-垂体-肾上腺轴、神经多肽、第二信使、细胞凋亡、基因表达等研究的理论,将为PTSD的发病机制提供新的神经生物学基础,也将为发展新型的抗PTSD药物提供重要的理论基础。加强对PTSD的基础和临床研究,是目前我国和我军医学领域面临的重要任务,具有军事和社会的双重意义。

精神创伤后应激障碍;药物治疗;抗抑郁;抗焦虑;研究

创伤后应激障碍(posttraumatic stress disorder,PTSD)是由异常威胁性或灾难性心理创伤所致的延迟出现和长期持续的精神障碍,可导致明显的心理生理功能紊乱和社会功能损害,对个体的家庭生活和职业功能造成长期破坏性影响。经历战争、自然灾害、社会暴力事件、交通意外、重大疾病的患者创伤后应激障碍发病率可高达20%,其中约1/3的患者终身不愈,1/2以上的患者伴有药物滥用和其他精神障碍[1-2]。军人作为直接面临战争和重大灾难的一个特殊群体,所经历的创伤事件和承受的应激强度更为严重,而其对经历者的影响就愈发显著。研究表明[3],战时由于严重创伤、恶劣环境、精神紧张和心理伤害等因素,精神性疾病的发生率较高。在中等强度的战斗中,精神性伤员可达伤员总数的10 ~ 39%。战时精神性疾病中很大一部分是战斗应激反应所致,战斗应激反应可进一步发展为创伤后应激障碍(PTSD)。近年来世界各国自然灾害、突发事件、创伤事故的增多,更加推动了对PTSD的关注和研究[4]。在我国,战争与现代社会PTSD的研究是医学研究中一个相对薄弱的环节,对PTSD进行深入细致的研究,可为预防减轻PTSD症状提供较好的措施,对提高我军战争及非战争军事行动的能力,以及保障高度紧张的社会环境中职业人群的心理和生理健康都有着重要的理论和实践意义。

1 精神创伤应激障碍的临床特征

精神创伤应激障碍是指在强烈的精神创伤之后发生的一系列临床综合征,表现为多种的心理和生理障碍,1993年PTSD被正式纳入《国际疾病分类》第十版(International Classification of Diseases,ICD-10)。PTSD的主要临床表现可分为三种主要症状:反复体验创伤性事件,如侵入性的回忆和反复出现的噩梦;保护性的反应,如回避与创伤相关的刺激和情感麻木;高度警觉,如惊跳反应和过度警觉。这些症状持续超过一个月以上,而且带来了明显的痛苦或者造成个体其他重要方面的功能受损,即可被视为满足PTSD诊断标准[5-6]。《中国精神障碍诊断与分类标准》第三版(Chinese Classification and Diagnostic Criteria of Mental Disorders,CCMD-3)首次使用这一名称,用创伤后应激障碍替换了CCMD-2的延迟性应激障碍,在症状标准方面与DSM-Ⅳ大致对应。随着有关研究成果的不断积累,创伤后应激障碍的诊断标准也经历了比较大的修改。目前PTSD的诊断趋向于采用DSM-Ⅳ的诊断标准。

PTSD除上述特征性的症状之外,还伴有其他情绪、认知和行为方面以及人格的障碍,PTSD的情绪障碍主要表现为抑郁、焦虑和易怒,也有情感麻木、情绪麻痹等;PTSD的认知行为障碍表现为注意力、记忆力、判断力和学习能力等多方面的损伤;PTSD患者中有相当一部分具有不同程度的人格障碍,如抑郁、焦虑、自恋等。

经历过残酷战争的军人中PTSD发生率较高,其常主诉头痛、睡眠障碍、抑郁压抑情绪、孤独固执等。对患有PTSD军人的研究表明[1-8],最多的表现是过度的警觉反应、较多的关于战争的噩梦和生存罪恶感,以及长时间睡眠紊乱。记录显示,睡眠潜伏期延长、觉醒增多,总睡眠时间减少与长期生理警觉性增高有关;此外,抑郁是PTSD患者中另一个普遍的症状,1/3的患者有抑郁,1/5的患者有失眠并伴有体重减轻,1/10的患者有自杀倾向;抑郁还导致许多患者饮酒和使用非法药物,从伊拉克战争和阿富汗战争中返回的部分美军退伍军人,有多种躯体症状,如焦虑(尤其是恐惧症焦虑)、抑郁、敌意、偏执或睡眠障碍等;PTSD患者还会经常抱怨听到令人痛心的幻听。地震后当地居民的PTSD患者以焦虑、抑郁和躯体症状为主,并伴有血压升高、皮质激素昼夜波动节律的变化[8-9]。由于多数PTSD患者表现为长时间的情绪低落,悲观厌世,社会性孤独自闭,或严重的睡眠障碍,焦虑紧张,恐惧胆小,甚至出现自杀倾向,常会被误诊为抑郁障碍或焦虑障碍,实际上PTSD常与抑郁或者焦虑存在共患[8]。

2 精神创伤应激障碍的诱因

PTSD更多见于战争期间和重大灾害发生时。在战斗环境中,由于恐惧受伤、长时间精神和躯体的过度疲劳等常造成精神创伤,而导致PTSD的发生。研究[10]证明,出现PTSD的人数和严重程度与战斗持续时间长短和紧张程度,以及敌方使用武器的杀伤作用紧密相关。一般说来,在战斗激烈、危险较大的情况下PTSD导致的卫生减员发生得最多。

在现代高科技战争中,急性PTSD发病率较高成为部队战斗减员的重要原因之一。2013年底,美军发布了心理健康问题的研究报告,美国防兵力数据中心提供的数据表明,2001 ~ 2011年期间美军士兵PTSD的发病率增加了5.5倍,即从2001年的170/10万增加到2011年1110/10万;美陆军的患病率最高,其次为海军陆战队、海军和空军。同期,美军士兵患抑郁症(包括焦虑和适应性障碍)的比例也有所增加;而发生酗酒及其依赖性疾病、精神分裂症和病态人格等心理或精神疾病的比例有所下降[11]。

耶鲁大学医学院首次研究[12]了由工业中毒造成的PTSD,工人暴露于有机溶剂、挥发性物质或急性严重职业外伤后,出现种种难以解释的心理、生理症状,包括严重抑郁和躯体神经系统障碍。目前,战争创伤的概念已经扩展到其他事件,交通事故、地震、海啸等这些灾难中的受害者也容易诱发PTSD,甚至疾病如肿瘤也会引起较高的PTSD的发生[13-15]。

经历创伤性事件后人们通常可产生一些急性症状,如严重的焦虑、分离性症状、解离性失忆症、注意力不集中、睡眠障碍和现实感丧失等,这些症状可能自行缓解,但也可能变得更加严重发展成为PTSD。精神病态、男性女性化、抑郁、社会内向得分较低者,诱发PTSD的可能性就大,也有研究者提出人格脆弱性对PTSD的发生似乎作用不大,而强调造成创伤的程度。总之,PTSD的发生与事件(战争、创伤)强度、个性特征和社会因素有关,其中创伤持续时间和强度是重要危险因素;与创伤事件接近的距离、对事件的反应程度、设想到的事件后果的可控制性、实际损失、在事件发生后受害者得到帮助和支持的水平等,都会影响PTSD的发展,其作用应视具体情况而定[16]。

3 精神创伤应激障碍发生的生物学机制

PTSD发生的精神生物学机制较为复杂,近年来,有关PTSD的生物学研究取得了快速的进展,PTSD与边缘系统、蓝斑、HPA轴的关系、与去甲肾上腺素和5-HT通路及内源性阿片系统的关系都进一步被人们所认识。

蓝斑是生理警觉机制的重要结构,它含有促肾上腺皮质激素释放因子(CRF)和阿片神经元(二者均在PTSD的生物学中起重要作用),又是中枢神经系统NE的主要源泉。应激与下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)间关系的研究日益受到关注,机体通过蓝斑释放去甲肾上腺素(NE),垂体前叶释放促肾上腺皮质激素(ACTH)对机体或心理刺激作出应答反应,在PTSD的神经生物学研究中,应激激素如CRF、ACTH、NE和肾上腺素(E)等的地位是非常重要的。研究表明[17]PTSD患者体内CRF的水平增高,一些退伍军人24 h NE和E的分泌量比其他精神科患者高。CRF持续增高使周围受体去敏,导致周围糖皮质激素功能减低,血浆皮质醇水平降低,并且于战争暴露程度呈负相关。CRF通过对蓝斑核的直接作用,至少可以解释部分PTSD患者的肌肉痉挛性收缩,因此CRF拮抗剂已被研发成为一种治疗过度觉醒症状群的药物,目前正在进行临床试验[18]。

HPA轴应激反应的高位调节中枢是海马,海马是应激直接作用的靶器官,它的损伤在应激所致疾病中起关键的作用;研究表明应激导致海马的损伤是由于糖皮质激素引发的,患有PTSD的越战军人中抑郁症患者的HPA轴亢进,血浆中糖皮质类固醇升高,海马体积萎缩;糖皮质类固醇有神经元毒性,可导致海马神经元减少;长期慢性应激可引起海马CA3锥体神经细胞萎缩或坏死;HPA轴与5-HT系统间也存在密切的相互作用,而海马正是它们之间最主要的相互作用部位[18]。

行为抑制系统是由上行的5-HT能和胆碱能的中海马系统介导,中枢海马系统的关键作用是激活下行抑制通路,后者防止应激反应的发生。研究[19]显示,由惩罚引起的行为压抑可被5-HT受体阻断剂所逆转,5-HT通路在控制与惩罚所致压抑有关的焦虑相关行为中起重要作用;5-HT再摄取抑制剂对警觉调节能力和减少创伤后想象的反复出现具有疗效,提示PTSD的5-HT活动降低而减低了行为抑制系统的作用。记忆的形成与边缘系统有关,多项关于成人PTSD的脑结构研究均发现患者单侧或双侧海马体积较对照组减小。磁共振成像对PTSD患者进行研究,结果显示海马体积减小主要位于CA3区和齿状回区。患者的海马体积缩小,而海马的体积与战争暴露的程度直接相关,提示创伤刺激可损害海马,促进记忆功能的脑结构的神经元支配源于蓝斑,NE能神经元由此向边缘系统、大脑皮层及下丘脑投射,蓝斑核通向海马和杏仁核的NE束促进记忆的恢复[20-21]。

有研究[19]表明,在电击、饥饿、冷水游泳等动物应激实验中,常出现应激所致的痛觉消失,严重长期应激可使动物产生与高浓度外源性阿片类依赖相似的生理症状,提示应激导致痛觉减退与阿片系统有关。鸦片制剂可抑制蓝斑的激活;恐惧可促使内源性阿片肽的分泌,这一反应可通过阿片受体拮抗剂纳洛酮对痛觉消失的逆转而间接测到。PTSD患者在暴露于创伤性提醒物中时,对痛的敏感性也降低(麻木),纳洛酮也可提高对痛觉的敏感性,痛觉反应的这些变化是PTSD与对照组对创伤刺激反应的最显著区别因素。有临床研究[22]表明,在早期复苏和创伤救治中吗啡的应用与受伤后PTSD的低风险发生有显著相关性,PTSD患者中61%的患者接受了吗啡治疗,其中76%的患者的PDST没有进一步发展(P< 0.001),提示在创伤治疗过程中使用吗啡,可以减少严重伤害后PTSD发生的风险。随着人们对PTSD研究手段的不断增多以及药物治疗反应的提示作用,对PTSD精神生物学研究的认识将逐步加深。

4 精神创伤应激障碍的防治

PTSD的治疗主要采取心理疗法和药物疗法,也常使用心理治疗与药物治疗相结合的方法。目前临床实践中应用较为广泛的几种常见的心理干预疗法和药物疗法主要有以下几种:

4.1 暴露疗法

使患者不断地暴露于痛苦的记忆,或置身于严重恐怖环境之中,直至其慢慢适应、脱敏,目前这种方法广泛应用于治疗PTS,但是这个过程可能会加剧患者的心理创伤,很可能导致病情复发甚至加重[23]。认知行为疗法(cognitive behavior therapy,CBT)是根据认知活动影响情感和行为的理论假设,通过认知和行为技术来改变患者不良认知的心理治疗方法的总称。主要通过矫正患者不合理的逻辑思维方法来进行认知重建,以消除PTSD症状[24]。眼动敏感眼动脱敏与再加工和再加工(eye movement desensitization and reprocessing,EMDR)通过眼动脱敏,降低创伤焦虑,减少伤害,然后通过认知重建,给患者以积极正能量的认知和信念,使患者摆脱PTSD症状[25]。催眠睡眠疗法,2015年北京大学第六医院陆林教授与四川大学华西医院唐向东教授团队合作研究,提出了针对PTSD的新的治疗方法,使无创伤、无痛苦治疗PTSD等心理问题和精神疾病成为可能。论文得到国际睡眠医学领域专家的高度肯定,认为该研究在睡眠中消除恐惧和痛苦记忆就如同在麻醉状态下切除肿瘤,这种无意识、无痛苦的治疗方式为源于病理性记忆的精神疾病和行为障碍的治疗开辟了全新的视角[26]。

4.2 SSRI类抗抑郁药物

舍曲林是第一个由FDA批准的治疗PTSD和其导致的慢性疾病状态的药物,其他SSRI包括帕罗西汀、氟西汀等。FDA批准用于PTSD的SSRIs只有舍曲林和帕罗西汀,支持帕罗西汀的证据较多,但性功能障碍等副作用也较多,其妊娠风险为D级,支持舍曲林证据较少,但其副作用也少,也可选择西酞普兰,它是副作用最少的SSRIs,但要警惕延长QTc风险,日剂量不宜超过40 mg[27]。而美国国家科学院医学研究所分析了1991 ~ 2007年期间的14项SSRIs治疗PTSD研究数据,最终得出结论“SSRIs治疗PTSD的疗效证据不足”[28]。2009年美国精神学会曾提及“不推荐SSRIs治疗战争PTSD”,认为哌唑嗪是最有希望的PTSD治疗药物[29]。

4.3 改善睡眠药物

首推α-1受体拮抗剂哌唑嗪,越来越多的证据提示睡眠损害是PTSD的核心症状、是患者应激与功能失调的主要根源,研究也发现睡眠剥夺会恶化PTSD核心症状,而睡眠改善后这些症状也会好转[30]。许多因素都可导致PTSD入睡困难,SSRIs有时也会加重睡眠紊乱。脑内NE活动亢进被认为是PTSD睡眠紊乱的重要生化机制,α-1受体拮抗剂哌唑嗪则能有效改善PTSD睡眠紊乱,对PTSD疗效也优于通常认为有效的SSRIs和SNRIs。

4.4 非典型抗精神病药物及其他

PTSD常有精神病症状发生,患者存在闯入性的、类似精神病的症状,建议选用非典型抗精神病药治疗。此外,有研究者认为,为提高参战人员对战斗应激状态的耐受力,可食用含有大量酪氨酸的高蛋白食物。作战情况下可建议士兵服用酪氨酸片,也可把酪氨酸加到饮用水或食物里。酪氨酸是日常食用蛋白的一种成份,对机体无害,即使大量食用亦无毒性。应用这种氨基酸有可能减轻应激对参战军人健康和战斗力的影响[31]。

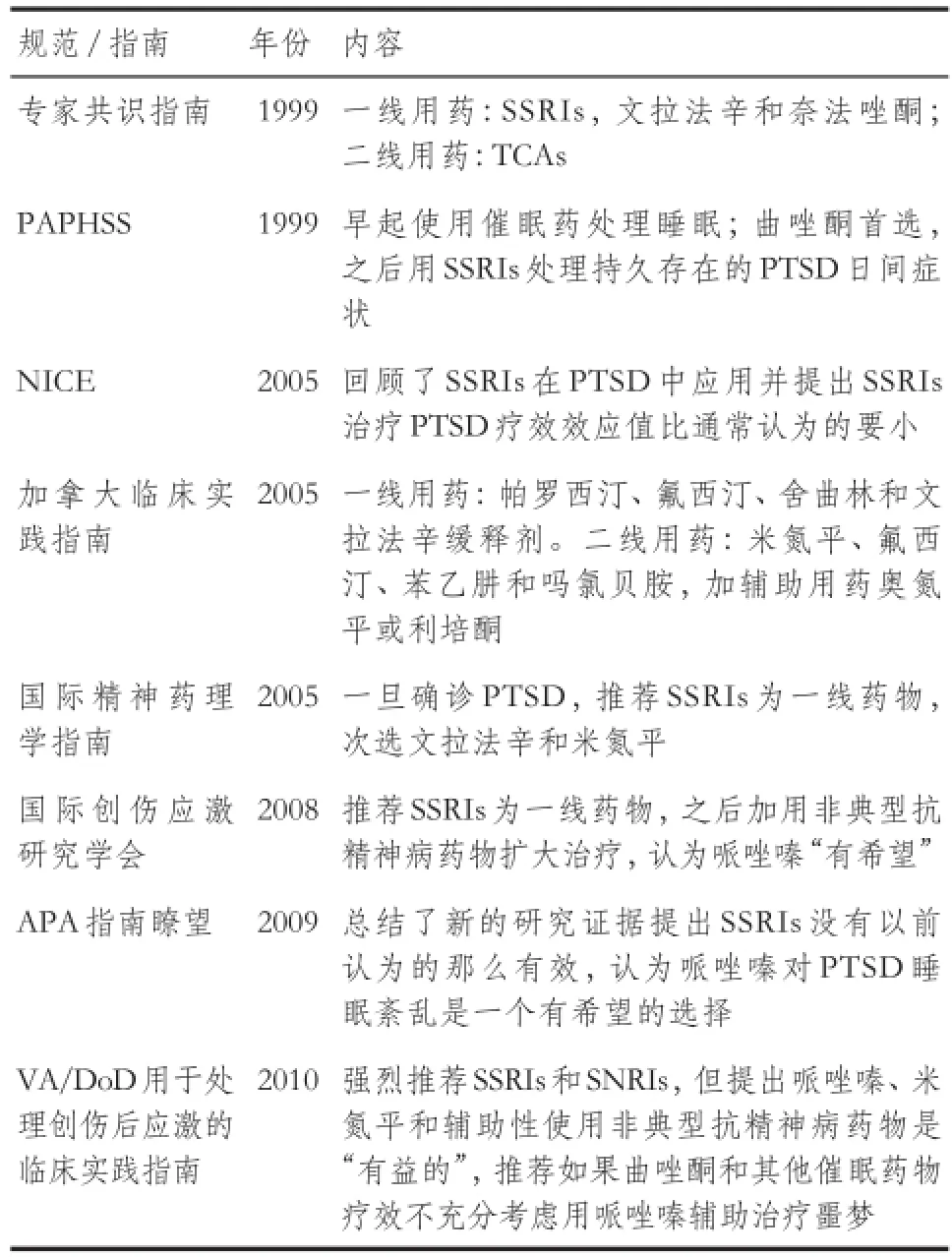

靶症状药物治疗适应证较为单一,对于PTSD复杂的综合症状往往束手无策;这些药物的副作用,如倦睡、视力模糊、协同动作障碍等致使其在战时的使用受到限制,而平时使用这类药物,对于操纵复杂仪器(大量图表、调控装置等)、作业时间紧张等的人员也有很大的限制性。外军只有2%的PTSD人员使用精神类药物(催眠剂、安定剂)治疗,绝大多数给予心理疗法,短时间休息,社会和集体的关怀(如和战友、指挥员等会见)等。此外,研究人员特别注意对睡眠的研究,认为睡眠节律的破坏常常是严重PTSD发生的第一信号,强调保证士兵良好的睡眠[5]。各国治疗PTSD指南的比较总结及核心特征评价[27]见表1。

表1 不同版本的PTSD治疗指南比较Tab 1 Comparison of different versions of PTSD treatment guidelines

5 结语

平战时期PTSD的研究(包括发病机制和药物治疗)在国外已受到高度重视,目前发达国家(美国、英国、瑞典、以色列等)均成立了专门的研究机构,每年投入巨资研究PTSD,极大推动了对PTSD的深入认识。如隶属于美国退伍军人管理局(Veterans Administration,VA)的美国国家创伤后应激障碍中心(National Center for PTSD)成立于1989年,其使命是通过科学的研究、教育和训练,实现行为学、神经学等多学科的协作,以促进PTSD患者的治疗。

加强对PTSD的基础和临床研究,是目前我国和我军医学领域面临的重要任务,具有军事和社会的双重意义。以往对PTSD的研究主要集中于研究在战争条件下PTSD的康复问题,未来的研究将集中在深入神经生物学研究,以推动建立可靠有效的PTSD的潜在生物标志物、建立脑成像诊断模型以及研发有效的治疗药物等领域。

[参考文献]

[1] Resick PA,Bovin MJ,Calloway AL,et al. A critical evaluation of the complex PTSD literature: implications for DSM-5[J]. J Trauma Stress, 2012, 25(3): 241-251.

[2] Liberzon I, Sripada CS. The functional neuroanatomy of PTSD: a critical review[J]. Prog Brain Res, 2008, 167: 151-169.

[3] Gawande A. Casualties of war-military care for the wounded from Iraq and Afghanistan[J]. N Engl J Med, 2004, 351(24): 2471-2475.

[4] 王晓晴,于晓雯,管阳太.战争创伤后应激障碍的临床特征与治疗研究进展[J].人民军医,2015,58(8):949-951.

[5] World Health Organization. The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders. Clinical descriptions an diagnostic guidelines[S].1993.

[6] American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders[S]. 1994.

[7] Goenjian AK,Steinberg AM,Najarian LM,et al. Prospective study of posttraumatic stress,anxiety, and depressive reactions after earthquake and political violence[J]. Am J Psychiatry, 2000, 157(6): 911-916.

[8] Capaldi VF 2nd, Guerrero ML, Killgore WD. Sleep disruptions among returning combat veterans from Iraq and Afghanistan[J]. Mil Med, 2011,176(8): 879-888.

[9] Steel C, Haddock G, Tarrier N,et al. Auditory hallucinations and posttraumatic stress disorder within schizophrenia and substance abuse[J]. J Nerv Ment Dis, 2011, 199(9): 709-711.

[10] Wolfe J, Erickson DJ, Sharkansky RJ,et al. Course and predictors of posttraumatic stress disorder among Gulf War Veterans: a prospective analysis[J]. J Consult Clin Psychol, 1999, 67(4): 520-528.

[11] 张音,王敏.美军心理健康问题研究进展[J].人民军医,2015,58(2):145-146.

[12] Schottenfeld RS, Cullen MR. Occupation-Induced posttraumatic stress disorder[J]. Am J Psychiatry, 1985, 142(2): 198-202.

[13] Feder A, Ahmad S, Lee EJ,et al. Coping and PTSD symptoms in Pakistani earthquake survivors: purpose in life,religious coping and social support[J]. J Affect Disord, 2013, 147(1-3): 156-163.

[14] 王怀海,谭庆荣,王志忠,等.“7.29”矿难幸存者心理状况初步调查[J].中国神经精神疾病杂志,2009,35(7):432-434.

[15] Boyer BA, Bubel D, Jacobs SR,et a1. Posttraumatic stress in women with breast cancer and their daughters[J]. Am J Fam Ther, 2002, 30(4): 323-338.

[16] Brennstuhl MJ, Tarquinio C, Montel S. Chronic pain and PTSD: evolving views on their comorbidity[J]. Perspect psychiatr Care, 2015, 51(4): 295-304.

[17] Lipov E, Kelzenberg B. Sympathetic system modulation to treat posttraumatic stress disorder (PTSD): a review of clinical evidence and neurobiology[J]. J Affect Disord, 2012, 142(1-3): 1-5.

[18] Steckler T, Risbrough V. Pharmacological treatment of PTSD-established and new approaches[J]. Neuropharmacology, 2012, 62(2): 617-627.

[19] Hageman I, Andersen HS, Jørgensen MB. Post-traumatic stress disorder:a review of psychobiology and pharmacotherapy[J].Acta Psychiatr Scand, 2001, 104(6): 411-422.

[20] Schmahl C, Berne K, Krause A,et al. Hippocampus and amygdala volumes in patients with borderline personality disorder with or without posttraumatic stress disorder[J]. J Psychiatry Neurosci, 2009, 34(4): 289-295.

[21] Wang Z, Neylan TC, Mueller SG,et al. Magnetic resonance imaging of hippocampal subfields in posttraumatic stress disorder[J]. Arch Gen Psychiatry, 2010, 67(3): 296-303.

[22] Holbrook TL, Galarneau MR, Dye JL,et al. Morphine use after combat injury in Iraq and post-traumatic stress disorder[J]. N Engl J Med, 2010, 362(2): 110-117.

[23] McLean CP, Foa EB. Dissemination and implementation of prolonged exposure therapy for posttraumatic stress disorder[J]. J Anxiety Disord, 2013, 27(8): 788-792.

[24] Steenkamp MM, Litz BT, Hoge CW,et al. Psychotherapy for military-related PTSD: a review of randomized clinical trials[J]. JAMA, 2015, 314(5): 489-500.

[25] Botella C, Serrano B, Baños RM,et al. Virtual reality exposurebased therapy for the treatment of post-traumatic stress disorder: a review of its efficacy, the adequacy of the treatment protocol, and its acceptability[J]. Neuropsychiatr Dis Treat, 2015, 11: 2533-2545.

[26] He J, Sun HQ, Li SX,et al. Effect of conditioned stimulus exposure during slow wave sleep on fear memory extinction in humans[J]. Sleep, 2015, 38(3): 425-431.

[27] 位照国,李凌江,译.创伤后应激障碍临床药物治疗指南—哈佛南岸计划之精神药理学规范(PAPHSS)[J].国际精神病学杂志,2013,40(1):49-53.

[28] Institute of medicine. Treatment of posttraumatic stress disorder: an assessment of the evidence[M]. Washington: The National Academies Press, 2008.

[29] Ursano RJ, Bell C, Eth S,et al. Practice guideline for the treatment of patients with acute stress disorder and posttraumatic stress disorder[J]. Am J Psychiatry, 2004, 161(11 Suppl): 3-31.

[30] Spoormaker VI, Montgomery P. Disturbed sleep in post-traumatic stress disorder: secondary symptom or core feature?[J]. Sleep Med Rev, 2008, 12(3): 169-184.

[31] O'Brien C, Mahoney C, Tharion WJ,et al. Dietary tyrosine benefits cognitive and psychomotor performance during body cooling[J]. Physiol Behav, 2007, 90(2-3): 301-307.

Research progress on prevention and treatment of posttraumatic stress disorder

LIU Ping(Department of Clinical Pharmacology, PLA General Hospital, Beijing 100853, China)

In our country, the study of posttraumatic stress disorder (PTSD) in war and modern society is a relatively weak link in medical research. In this paper, the research status of PTSD in recent years was reviewed from four aspects, including the symptoms, cause, biological mechanism, prevention and treatment of PTSD. We pointed out that the occurrence of PTSD was associated with the events of war and trauma, personality characteristics and social factors; the pathogenetic neurophysiological mechanism was closely related with the brain or central nervous system which governed the memory, emotion, thinking and social contact; the main treatment regimen of PTSD was psychological therapy and target symptoms therapy (mainly by antidepressant and anti-anxiety drugs). In the near future, the theory research of hypothalamic-pituitary-adrenal axis, neuropolypeptide, second messenger, cell apoptosis, gene expression and so on, will provide new neurobiological and theoretical basis for the pathogenesis of PTSD and the development of new drugs in combat PTSD. Strengthening the basic and clinical research of PTSD is an important task in the medical field both for our country and army.

Posttraumatic stress disorder; Drug therapy; Antidepression; Anti-anxiety; Research

R971

A

1672 – 8157(2017)01 – 0001 –06

2016-09-15

2016-12-30)

刘屏,女,博士,中国人民解放军总医院临床药理药学研究室研究员;博士生导师;兼任中国药理学会理事、中华中医药学会理事、全军中药专业委员会副主任委员、中国医药教育协会常务理事以及多种学术杂志常务编委、编委等职。一直从事药物药理学的基础和临床研究工作,研究方向为天然产物活性成分,主要涉及神经精神药理、造血调控等领域的研究。近五年作为第1负责人已主持完成国家科技部重大专项课题、国家自然科学基金重大研究计划、国家自然科学基金面上项目、国家中医药管理局科研基金课题、军队科研课题等9项课题。目前主持多项国家自然科学基金面上项目、科技部重大专项等国家科研课题。以第一完成人获得军队科技进步奖二等奖1项,中华中医药学会科技进步二等奖2项;以第一或通讯作者发表SCI收录论文63篇;作为主编副主编身份编写论著5部;以第1发明人获得国家发明专利授权5项;获得军队特需药品临床批件1项、军队医院制剂临床批件1项。

国家科技重大专项课题(2014zx09J14103-04A)

刘屏,女,研究员,博士生导师,研究方向:临床药理学。E-mail:liuping301@126.com

专家介绍