汕头:侨乡故居寄相思

越声

汕头市位于我国广东省东南部,濒临南海,地处韩江、榕江、练江出海口,素有“岭东门户,华南要冲”之称。汕头文化底蕴深厚,享有“海滨邹鲁”的美誉,地方方言为潮汕方言,潮剧、潮乐、潮菜、潮汕工艺和潮汕民俗等享誉海内外,汕头民众更以刻苦耐劳、勇于开拓、善于经营、诚实信义而著称于世。潮汕地区的城市建设经过改革开放初期的高速发展之后,还保留了许多古村落、旧城区和古建筑。

汕头是潮汕文化的发源地之一,凡有海水的地方就有潮汕人,有潮汕人的地方无疑就有潮汕文化的存在。潮汕文化历史悠久,起源于潮汕先民,成形于秦汉,发展于唐宋,昌盛于明清,创新于现代,是中华民族优秀传统文化的一个分支,有着中外文化兼容的特点。

从历史原因看,潮汕人的先祖大多是因战乱南迁的中原仕族,因为离开祖地较远,对祖宗的一切愈加珍视。进入潮汕后,又因其山环海抱的地理环境和相对偏僻的地理位置,使潮汕先民既能不受皇权的束缚,又能避免改朝换代的战乱,从而有时间和精力将民居当成宫殿來建造,让那些体现礼制观念与建筑等级的“京都帝王府”逐渐变为“潮州百姓家”。

探访“岭南第一侨宅”

汕头华侨众多,是全国著名的侨乡。这里自唐代以来就是我国海上丝绸之路的重要始发港,也是近代中国最大的移民口岸之一,在海外的华侨、华人和港澳台同胞多达三百三十五万人,归侨、侨眷和港澳台同胞家属有二百多万人,遍布世界四十多个国家和地区。“有海水处就有华侨,有华侨处就有潮汕人”,在海外影响较大的潮汕华侨组织有国际潮团联谊会等。

建筑本身就是一种文化载体,也是文化的纪念碑。来侨乡汕头不去陈慈黉故居,是不能真正体会到潮汕文化的魅力的。

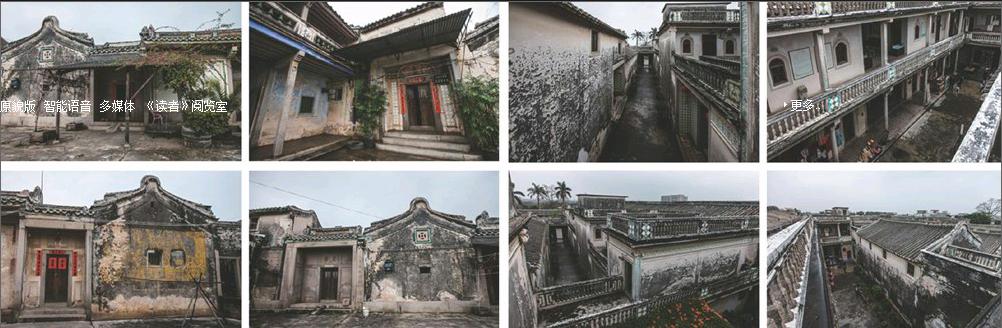

陈慈黉故居位于汕头市澄海区隆都镇前美村,是清末民初泰华八大财团之首陈黉利家族建造的,有着“潮汕小故宫”、“岭南第一侨宅”的美誉。

陈黉利家族是一个典型的华侨家族,自家族奠基人、陈慈黉之父陈焕荣于1851年在香港创办乾泰隆行至今,已有一百六十年繁荣的历史。在二战时期,陈氏家族是富甲南洋的豪商巨贾,潮汕地区的俗语“富不过慈黉爷”说的就是这个意思。

自陈焕荣归梓,家族三代人相继建造宅第达十余座。今天被称为“陈慈黉故居”的仅指其中的四座,即1910年后建的郎中第、寿康里、善居室和三庐,占地两万多平方米,共有大小厅房五百零六间。史料上记载:“粤有华侨,喜建造大屋大厦,以夸耀乡里。潮汕此风也甚,房屋之规模较之他地尤为宏伟。”

据说陈家专门有一个开关门窗的佣人,每天清晨开窗,开完所有的窗已是吃午饭的时候了,吃过午饭便开始关窗,当所有的窗户都关上时,天也就黑了。

四座宅第有着典型的潮汕民居的特点,其中郎中第、寿康里和善居室是潮汕最具特色的驷马拖车式建筑,仿似北京的四合院。大宅中分成若干个小院落,构成大院中有小院的院中院、大房中有小房的房中房。俯瞰陈慈黉故居,屋顶、长巷、梯楼、天桥和通廊萦回曲折,点、面、线纵横交错、四通八达,怪不得有“小故宫”之称。

传统木雕、石雕艺术的使用让故居成为一部潮汕传统工艺装饰艺术大全,潮汕木雕在故居中无处不在,有花卉装饰、鸟兽鱼虫、小说故事等,工匠们从不同的角度和手法反映了潮汕的民情风俗,沉雕、浮雕、通雕、圆雕的表现形式让人大开眼界。

由于主人是海外驰名的名商巨贾,所以故居的建筑形式也不避西方特色。在那个年代,我国领土上的西洋特色建筑大都是洋人用坚船利炮打进来的,带有西方殖民者硬性移植的色彩,那是“被建造”的。而陈慈黉故居却充分体现了华侨主动吸取西方先进文化的自信、开放、包容的心态,他们在潮汕文化底蕴中融入自己的审美情趣,融注在千辛万苦建成的楼宇上,这是“我要造”的。

圆形和拱形的西式门窗与方形的中国式门窗相得益彰,最引人注目的是,陈家从意大利等国进口的釉面瓷砖品种之多难以尽数,只要好看,主人便装饰在墙上,虽多但不乱,虽艳但不俗。更令人惊奇的是,它们历经百年依旧鲜亮如初。据说,当时走廊的柱子也是从西方运来的,表面光滑如镜,经过百年风化,柱子上虽然有了细微的坑坑洼洼,但仍能看到当年的风韵。

陈慈黉故居如今已成为一种人文景观,它记载着那个时代的艺术观念、人文社会等,已经超越了建筑本身的意义,留下的是文化的记忆。

蓬洲关帝庙增辉古村落

汕头市金平区蓬洲村是广东省的古村落和文化名镇,这里历史悠久,人文昌盛,文物古迹众多,其中有关帝庙、三都城隍庙、天后宫、当道祠、长庆庵、元帅爷宫、真君庙、翁氏大司马家庙、谢氏家庙、庄氏家庙、陈氏家庙、庄兆万十三落大夫第建筑群、陈仁蓬驷马拖车民居、洪杉发双背剑民居、吴荣美内民居等。

到蓬洲旅游,从蓬洲大街往北行至西门巷口,你会被一座修缮一新的庙宇所吸引,它就是关帝庙。红色的外墙、青色的琉璃瓦以及屋顶鲜艳的双龙抢宝嵌瓷,突显其蕴含的潮汕艺术特色。关帝庙的大门门匾是蓬洲乡贤陈丁先生书写的“关帝庙”三个石刻镏金大字,两边门斗均为油麻石石刻浮雕,内容是关公刮骨疗伤和封金挂印等脍炙人口的故事,其石刻技艺精湛,形象生动传神,与对街的石刻麒麟相呼应。

自宋朝以来,关公的祠庙遍布各地,蓬洲的关帝庙与蓬洲所城一样历史悠久。据有关资料记载,蓬洲关帝庙建于明万历年间,由蓬洲所城世袭指挥佥事谢宏缵建造,后遭拆毁,清康熙壬子年(1672年)间由所城世袭指挥使谢应诰重建,乾隆二十一年(1756年)浦巡检司王伟万重修。解放后,关帝庙被改为供销社门市,后又改为老人活动中心,2010年夏该庙按原址重建。关帝庙经过数年的重建恢复了原貌,保留着坐东南向西北方向和二进一拜亭格局,总建筑面积约三百平方米,采用抬梁式硬山顶金式结构,保留着潮州木雕、彩绘、嵌瓷、灰塑、石雕等传统工艺。

踏进大门,赫然呈现在人们面前的是与真人真马一样高大的石塑马草兵牵着赤兔马,拜亭两边的石雕龙腾虎跃,气势威武。站在殿台上,你能感受到帝王宫殿的气派,楹梁木雕,通体金漆,殿的双畔两条石雕龙柱上的游龙飞舞在缭绕的祥云之中。大殿正中悬挂着“丹心贯日”横匾,乌底金字,金光闪烁,这是汕头市著名书法家唐大壮先生所书。大殿两边挂着乌底金字的对联,上联为“浩气可吞吴,单刀笑指一江月”, 下联为“雄威堪抑魏,匹马嘶回千里风”,此对联为蓬洲乡贤黄赞发先生所撰,汕头市书法家谢佳华先生书丹。