海口与内河:鸦片战争期间清廷的水文调查及影响*

王涛 李诗媛

(1.2.浙江师范大学人文学院历史系,浙江金华321004)

海口与内河:鸦片战争期间清廷的水文调查及影响*

王涛1李诗媛2

(1.2.浙江师范大学人文学院历史系,浙江金华321004)

鸦片战争期间,清廷对中国沿海的地理形势、海岸特点以及海洋水文要素展开大规模调查,据此掌握海防知识,用以指引海防部署,涉及范围北至奉天,南及广东,其调查结果的精确度较高。但清廷奉行守海口战略,也不了解英军的军事实力和战略战术,水文调查结果反而令其误判英军的进攻方向,将主要海防力量部署在缺少礁浅沙线的海口,疏忽了对许多浅狭的海口、水道和内河的防范,这使英军利用海军攻击正面和陆军抄袭侧后的战术屡试不爽。对水文调查结果的错误应用,也是鸦片战争失败的重要原因。

鸦片战争,清廷,沿海地区,水文调查

鸦片战争中,清廷为应对英军“坚船利炮”的冲击,在漫长的海岸线上配置兵力,构筑炮台,展开大规模海防建设。①杨金森、范中义:《中国海防史》(下),北京:海洋出版社,2005年,第619~627页。但武器装备落后、兵力无法集中,以及消极防御的战略战术成为战争失败的重要原因。②关于鸦片战争中武器装备的差异,详见张建雄、刘鸿亮:《鸦片战争中的中英船炮比较研究》,北京:人民出版社,2011年;刘鸿亮:《中英火炮与鸦片战争》,北京:科学出版社,2011年。关于兵力配置的研究,详见茅海建:《鸦片战争时期的中英兵力》,《历史研究》1983年第5期。关于战略战术的研究,详见林庆元:《论清政府在第一次鸦片战争中的战略战术》,《社会科学战线》1988年第3期。值得注意的是,清廷主要根据海防地理即沿海地理形势、海岸地理特点以及海洋水文要素等,部署兵力和炮台。清前期的海防地理知识,一是继承明代抗倭海防的经验教训,二是来自实地水文调查。③王宏斌:《清代前期的海防:思想与制度》,北京:社会科学文献出版社,2002年,第179~222页。以往研究表明,鸦片战争期间林则徐和魏源等知识分子通过翻译英文书报或诉诸历史典籍,认识海外国家以及本国沿海的地理形势,加之鸦片战争以后,《四洲志》《海国图志》《瀛寰志略》等大量海防地理著作问世,它们大多来自学者引经据典,或是来自前线将领的记录,④王宏斌:《晚清海防地理学发展史》,北京:中国社会科学出版社,2012年。但并未涉及水文调查在战争中发挥的作用。有鉴于此,本文考察鸦片战争期间清廷在中国沿海的水文调查,探讨海防存在的问题,从海防地理的角度,分析战争的胜败。

一、鸦片战争前清廷在广东沿海的水文调查

19世纪30年代鸦片走私泛滥,刺激了以英国为首的西方国家向中国沿海扩展鸦片贸易,甚至动用武力达到贸易诉求,对传统的对外贸易制度造成巨大冲击。然而,清廷上下对英国发动战争的意图认识不足,认为中英之间路途遥远致使主客之势迥殊,其坚船利炮只能取胜外洋,无法得逞于内河,所以不会轻开边衅。这使清廷坚持“重防其出”的传统海防观念,其防范的重点“不在外夷,而在内盗”,⑤卢坤、邓廷桢:《广东海防汇览》,石家庄:河北人民出版社,2009年,第346页。主要针对国内反清势力和海盗,而不是来自海上的西方强敌。

实际上,1830年后中英之间在鸦片走私、海关税费、治外法权等问题上的矛盾日益突出,武装冲突首先在广东爆发。针对英国的坚船利炮,广东当局在海口强化海防,重视通过水文调查,掌握海防地理知识。其中1834年英国首任驻华商务监督律劳卑(Lord Napier)率领两艘战舰强闯虎门海口,引发了鸦片战争前中英双方最严重的外交冲突。①马士:《中华帝国对外关系史》(第1卷),北京:商务印书馆,1963年,第135~164页。J.Elliot Bingham,Narrative of the expedition to China,Vol.1.,London:Henry Colburn,1843,p.79.这次冲突暴露出清廷海防空虚的问题,为此,广东水师提督关天培“检阅洋图,摘查文卷”,并前往虎门测量水势,增改海防章程。值得注意的是,同一时期英人也通过测量,记录下虎门海口的水文地理数据,这些数据保存在英国东印度公司发行的《印度指南》(India Directory)中,该书是19世纪上半叶欧美船员前往广州的主要航海资料。②详见王涛:《从“牛角Paracel”转为“西沙群岛Paracel”——18世纪末至19世纪初西人的南海测绘》,《南京大学学报》(哲学·人文科学·社会科学)2014年第5期;王涛:《鸦片战争前英人在香港水域的地图测绘及影响》,《自然科学史研究》2016年第2期;王涛:《清中叶英国在珠江口的地图测绘与航线变迁》,《社会科学辑刊》2016年第4期。对比中英双方测量的水深数据,详见表1。

据表1,考虑到具体测量地点略有不同,以及潮汐涨落造成的误差,中英双方对虎门海口水深的测量结果相近,此外对暗沙、水底地质的记录也基本一致。在实地调查的基础上,关天培结合海面宽度、水深、暗沙分布,确立起“三重门户”的构想。③关天培:《筹海初集》,台北:华文书局,1969年,第83~100、94、95页。其一,大角、沙角炮台雄峙虎门东西两岸,为第一重门户,但因口门过宽,几乎无险可守,故将两炮台改作号令炮台。其二,武山与上、下横档岛之间的东水道,“向系夷船出入所必由”。④关天培:《筹海初集》,台北:华文书局,1969年,第83~100、94、95页。这里水面宽深,但武山脚下的南山、镇远两炮台以及横档炮台火力能及对岸山根,形成交叉火力,故横档一线的第二重门户是防御重点。关天培于此改建南山炮台为威远炮台,并加固镇远炮台和横档炮台。但对于横档以西的西水道,由于“夷船向不由此行走”,⑤关天培:《筹海初集》,台北:华文书局,1969年,第83~100、94、95页。防备较为薄弱,仅有永安和巩固炮台。其三,横档以北的大虎炮台为第三重门户,因临近炮台之处水面较深,此外俱是暗沙。故关天培主要加固大虎炮台。此后,关天培又在横档与武山之间安置排链,增设炮台,使虎门成为清朝最大的海防要塞。

以往研究认为,鸦片战争中虎门之战失败的原因包括分段把守分散了兵力炮力、炮台防护能力差、火炮铸造差、英军逐点进攻使清军层层堵截的战术无法实施等。⑥茅海建:《1841年虎门之战研究》,《近代史研究》1990年第4期。从海防地理的角度分析,该处海面宽深,处处可通。各炮台“非系四面虚悬孤立海中,即系后山之外,依然可通水道”。⑦中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第3册),天津:天津古籍出版社,1992年,第39、40页。这使英军随处可以潜窜,不必由炮台前驶过,三重门户也就失去了防御价值,所以“此地势之无要可扼也”。⑧中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第3册),天津:天津古籍出版社,1992年,第39、40页。战后,英国军官伯纳德(W.D.Bernard)指出这条防线的疏漏在于:“中国人误认为横档以西的水道不能通行而将其遗忘,这使我们能用轻型汽船、快艇和炮艇绕到武山防线背后。”⑨W.D.Bernard,Narrative of the Voyages and Services of the Nemesis,Vol.1.,London:Henry Colburn,p.331.需要特别说明的是,19世纪40年代英国到广州的船只载重400吨至1400吨,吃水深度达到17至24英尺,⑩Paul A.Van Dyke,The Canton Trade:Life and Enterprise on the China Coast,1700-1845,p.35.这类大船确实难以通过西水道。但英军配有大量汽船,如复仇神号(Nemesis)载重700吨,吃水仅6英尺,它甚至能通过水深5英尺的浅水区,所以,西水道暗沙已起不到屏障作用。其实虎门之战时,英军一路绕过防守严密的东水道,由西水道进入攻占上横档岛,一路在武山西南威远炮台的侧后方下锚,从侧面攻击炮台,导致虎门防线土崩瓦解。

虎门以上至广州的珠江河道水浅沙胶,更加险要。英人进入珠江后,“江中一切大船经常搁浅,以至预料每天要发生两三次,一只船能从一处移到另一处而不发生此事,那是幸运的了”。①马士:《中华帝国对外关系史》(第1卷),北京:商务印书馆,1963年,第135~164页。J.Elliot Bingham,Narrative of the expedition to China,Vol.1.,London:Henry Colburn,1843,p.79.战前清廷官员一致认为珠江河道淤浅,“彼不熟习在此航行,不敢单独轻率驶进”。①林则徐全集编辑委员会:《林则徐全集》(第5册),福州:海峡文艺出版社,2002年,第244、320、314页。中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第3册),第127页。因此,清廷将兵力火炮主要投入到虎门海口,而珠江的江防较为薄弱,以致“向所筑之土台,有仅止容兵十余人或数十人,安炮数位者”,而且“其建设处所亦非扼要之地”。②中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第2册),第658、669页。齐思和等整理:《筹办夷务始末(道光朝)》(二),北京:中华书局,1964年,第865、867、865~868页。据林则徐调查,这段河道上的猎德、二沙尾和大黄滘河面浅狭,最为险要,“若前此果于该两处认真堵塞,驻以重兵,则逆夷兵船万难闯进”。③林则徐全集编辑委员会:《林则徐全集》(第5册),福州:海峡文艺出版社,2002年,第244、320、314页。齐思和等整理:《筹办夷务始末(道光朝)》(二),北京:中华书局,1964年,第865、867、865~868页。实际上,清军注重海口门户的水文调查和海防部署,疏忽对内河堂奥的防御,这与清廷的战略战术有密切关系。

表1:关天培与英人对虎门海口水深的测量数据

二、鸦片战争与清廷在浙江沿海的水文调查

1840年鸦片战争爆发后,清廷的主要御敌方略是以守为战。林则徐就提出:

不知该夷兵船笨重,吃水深至数丈,只能取胜外洋,破浪乘风,是其长技,惟不与之在洋接仗,其技即无所施。至口内则运棹不灵,一遇水浅沙胶,万难转动。④中山大学历史系:《林则徐集·奏稿》(中册),北京:中华书局,1985年,第676页。齐思和、林树惠、寿纪瑜:《鸦片战争》(第3册),上海:神州国光社,1954年,第485页。

由于英国战舰载重大,吃水深,一入内河“则潮退水浅,船胶臌裂”。⑤林则徐全集编辑委员会:《林则徐全集》(第5册),福州:海峡文艺出版社,2002年,第244、320、314页。齐思和、林树惠、寿纪瑜:《鸦片战争》(第3册),上海:神州国光社,1954年,第485页。加之林则徐认定英军不善陆战,因此,他提出“仍不如以守为战,以逸待劳”。⑥林则徐全集编辑委员会:《林则徐全集》(第3册),第287页。齐思和、林树惠、寿纪瑜:《鸦片战争》(第3册),上海:神州国光社,1954年,第485页。关于以守为战始终存在守内河与守海口的主张,其中魏源主张“守外洋不如守海口,守海口不如守内河”。⑦魏源:《海国图志》,长沙:岳麓书社,2011年,第9、11页。齐思和等整理:《筹办夷务始末(道光朝)》(二),北京:中华书局,1964年,第865、867、865~868页。所谓守内河,需要“先择浅狭要隘,沉舟絙筏以遏其前,沙垣大炮以守其侧,再备下游桩筏以断其后,而后乘风潮,选水勇,或驾火舟,首尾而攻之”。⑧魏源:《海国图志》,长沙:岳麓书社,2011年,第9、11页。夏燮也提出“善战不如善堵”之策,即“引之于浅水,邀之于半渡”。⑨夏燮:《中西纪事》,长沙:岳麓书社,1988年,第284页。其实,守内河的战略在鸦片战争中并未得到贯彻。

战争之初,英军攻陷定海,封锁各大海口,主力北上天津投书。直到1840年底英军返回广东,浙江宣布停战,中英双方转入广东谈判。这时清廷才着手强化海防,确立起“守海口”为主的战略思想,为此海口成为水文调查的目标。伊里布在浙江沿海筹备防守时,认为制夷之策“在严守不在力战”。他差人“测量口岸之大小,海水之浅深,潮痕之高下,以为布置备御之准”。⑩中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第2册),第658、669页。浙江巡抚刘韵珂“亲勘杭、嘉两府海口,分别最要次要,筹添设防”。①林则徐全集编辑委员会:《林则徐全集》(第5册),福州:海峡文艺出版社,2002年,第244、320、314页。中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第3册),第127页。

1841年1月,中英在广州再次开战。此后钦差裕谦向道光提出:“夷船吃水甚深,故不畏风浪而畏礁浅。”②中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第2册),第658、669页。齐思和等整理:《筹办夷务始末(道光朝)》(二),北京:中华书局,1964年,第865、867、865~868页。这类天险遍布中国沿海,以致“水中沙线,千条万缕,纵横曲折”。但“承平日久,不但民不知兵,抑且官吏水师,皆不知考求试验,扼要以待”。③林则徐全集编辑委员会:《林则徐全集》(第5册),福州:海峡文艺出版社,2002年,第244、320、314页。齐思和等整理:《筹办夷务始末(道光朝)》(二),北京:中华书局,1964年,第865、867、865~868页。其实海防废弛已成为共识,首倡禁烟的黄爵滋就说:“特承平日久,在事文武诸臣,未免狃天险为可恃,习柔远为故常,一切防海事宜,有名无实。”④中山大学历史系:《林则徐集·奏稿》(中册),北京:中华书局,1985年,第676页。齐思和、林树惠、寿纪瑜:《鸦片战争》(第3册),上海:神州国光社,1954年,第485页。这也表现为海防地理知识匮乏,黄爵滋曾向“习熟洋事之人”访求沿海形势,发现“稽诸图志,互有不符”。⑤林则徐全集编辑委员会:《林则徐全集》(第5册),福州:海峡文艺出版社,2002年,第244、320、314页。齐思和、林树惠、寿纪瑜:《鸦片战争》(第3册),上海:神州国光社,1954年,第485页。当时各类图志对沿海的记述纰漏百出,“或图限尺幅,或志有传伪,更兼潮汐滩涨,塘汛迁移,口岸则彼此易地,山险则左右易向,水道则远近易程,若执一方隅,更多不合”。⑥林则徐全集编辑委员会:《林则徐全集》(第3册),第287页。齐思和、林树惠、寿纪瑜:《鸦片战争》(第3册),上海:神州国光社,1954年,第485页。这种情况下,裕谦建议道光敕下沿海各省将军督抚:

通饬所属县营,遍历本属洋面,测量水势之深浅,滩岸之远近,沙线之险易,何处小舟可通而重载大船不能到,何处内地大船可通而外洋大号夷船不能到,以及港岸口门距大洋若干里,水深若干丈,城池距岸距滩距洋若干里,险溜暗礁若干处,一一试探,酌量情形,分别最要次要,何处应安兵安炮防守,何处应令地方居民自为团练防守,何处勿庸防守。⑦魏源:《海国图志》,长沙:岳麓书社,2011年,第9、11页。齐思和等整理:《筹办夷务始末(道光朝)》(二),北京:中华书局,1964年,第865、867、865~868页。

1840年,中英双方在乍浦、崇明等海口的小规模冲突,以及英国军舰风鸢号(Kite)在余姚塘岸搁浅失事,令裕谦坚信海口明沙暗礁足以制敌,所以主张守海口,而不是守内河。有鉴于此,他提出在近岸海域进行水文调查,明确易于通航的海口,以及这些海口的水文地理状况。这具有一定科学性,得到道光肯定,“着沿海各省将军督抚饬属妥办防堵相机反击”。①中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第3册),第260、348、513、521页。魏源:《海国图志》,第12页。然而,各省督抚响应者甚少,只有浙江巡抚刘韵珂“遵复飞饬各该道府,督饬厅县营汛,遍历所属洋面,一一试探,分别妥速设防”。②中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第3册),第260、348、513、521页。魏源:《海国图志》,第12页。鉴于浙江为英军侵略的主要目标,刘韵珂特别重视实地调查。署乐清县都司事吕平蛟就因“奉委测量海口,并不亲身前往”,受到革职处分,并“于海口枷号一个月,满日发往军台效力赎罪”。③中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第4册),第64、421、284、284页。中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第3册),第260、348、513、521页。尽管这次测量数据已不可见,但从裕谦和刘韵珂的海防部署上仍能看出端倪。

1841年,浙江的海防力量主要集中在定海和镇海。其中,定海防御工事的主体是沿海的土城,它面对的定海港不仅缺少礁浅沙线以资屏障,反而“港内洋面宽广,水深十数丈,逆夷大船,皆可寄碇攻我城池”。④齐思和等整理:《筹办夷务始末(道光朝)》(二),第944页。中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第4册),第64、421、284、284页。这与英军的测量结果相同,即定海港内“宽3.5链(cables),长6链,水深自4到8英寻不等。最东段一片暗礁处,水深2英寻”。⑤“Chusan Archipelago:sailing directions,derived from nautical surveys,made by H.B.M.’ssquadron in 1840-1841”,The Chinese Repository,Vol.10,p.263.中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第4册),第64、421、284、284页。据此“探知最大型号的船只可以靠近海岸”。⑥“Reminiscencesof Chusan,during itsoccupation by the British in 1840-1841”,The Chinese Repository,Vol.10,p.482.中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第4册),第64、421、284、284页。与定海相仿的是,镇海的防御工事直面宽阔的甬江口。裕谦在口门两侧的招宝山和金鸡山筑起炮台,同时填塞江口,使河道变窄。但他指出:“惟港口量宽三百余丈,诚恐逆夷联结大小多船,铤而走险,乘潮闯驶口门。”⑦中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第3册),第521页。齐思和等整理:《筹办夷务始末(道光朝)》(三),第1371页。更关键的是,这里浅狭之处甚少,“镇海城北一面逼近海洋,虽有沙涂间隔,相距不过二三里,亦恐为夷炮所及”。⑧中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第3册),第260、348、513、521页。其实英军战舰并未受到沙涂的阻拦,据称:“战舰和汽船尽量驶到离岸近的地方抛锚,以便破坏镇海的防御工事,虽然此处水深变浅,但仍在船只允许的范围内。”⑨John Ouchterlony,The Chinese War,London:Saundersand Otley,1844,p.188.这就意味着,裕谦等人在设防时,更关注定海和镇海作为浙江门户的战略地位,尽管这些口岸所在的海面并无天险可恃,它们仍成为海防最关紧要之地。

由于裕谦主张守海口,水文调查的目的主要是区分最要次要,在易于通航的海口进行布防。其实沿海官员担忧“纵贼入庭,则必干罪戾”,均主张坚守宽阔的海口。⑩林庆元:《论清政府在第一次鸦片战争中的战略战术》,《社会科学战线》1988年第3期。对此,魏源反思:

夫险者,非徒据口拒守,敌不能入之谓,谓其口内四路可以设伏,口门要害可截其走,寇能入而不能出也。自用兵以来,寇入粤东珠江者一,入宁波甬江者一,入黄浦松江者一,皆惟全力拒口外,而堂奥门庭荡然无备。①中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第3册),第260、348、513、521页。魏源:《海国图志》,第12页。

其实口门以上的内河更加浅狭,如珠江、甬江、黄浦江等,但清军将主要兵力投注于海口,反而使内河防守较为薄弱。为此,魏源提出应“使舍守口外之力以守内河”。②中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第3册),第260、348、513、521页。魏源:《海国图志》,第12页。

三、鸦片战争与清廷在北方沿海的水文调查

1841年8月,英军第二次北上。道光皇帝判定英军将进犯天津,并对山东、直隶和奉天所在的北路海防表现出极大关注,并向沿海督抚连下上谕,表示“盛京为根本重地,尤为紧要”,“天津附近,京师尤关紧要”。③中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第4册),第64、421、284、284页。中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第3册),第260、348、513、521页。而且强调:“至天津拱卫京师,地方紧要,迥非闽、粤、浙、江等处可比。”④齐思和等整理:《筹办夷务始末(道光朝)》(二),第944页。中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第4册),第64、421、284、284页。御史高人鉴也指出:“如天津为畿辅重地,奉天为根本重地,山海关又为两京咽喉。”⑤“Chusan Archipelago:sailing directions,derived from nautical surveys,made by H.B.M.’ssquadron in 1840-1841”,The Chinese Repository,Vol.10,p.263.中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第4册),第64、421、284、284页。山东登州则是“辽海门户”。⑥“Reminiscencesof Chusan,during itsoccupation by the British in 1840-1841”,The Chinese Repository,Vol.10,p.482.中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第4册),第64、421、284、284页。这种重北轻南的海防战略,使北路成为水文调查和海防的重中之重。

在定海和镇海接连失守以后,道光帝认识到英军战舰大小不一,总视水之深浅,以为进退,由此推断“该夷何项船只能到海岸,可以测水而知”。⑦中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第3册),第521页。齐思和等整理:《筹办夷务始末(道光朝)》(三),第1371页。英军受制于水道浅狭,放弃进攻杭州和苏州的计划也证明了这一说法,故道光帝又回到裕谦的方案,即通过水文调查探寻沿海口岸的险易,在此基础上,部署海防力量,但这次不再要求沿海各省统一完成这项工作,只向盛京将军耆英和直隶总督讷尔经额下达严令:

着即派委明干妥员,各就海口近岸水势,详细测量,何处深浅,何项船只可以拢岸,何项船只只能离岸若干远近,不能直逼口岸,其海潮增长之时水势深浅,均著一并查明,绘图贴说,据实具奏。①齐思和等整理:《筹办夷务始末(道光朝)》(三),第1371、1422、1424页。金约翰:《海道图说》,上海:上海制造局,1874年,第11页。

这继承了裕谦守海口的方案,主要区分最要次要,判断易于通航的海口。对此讷尔经额回应:“直隶海口大小不一,内河外海或远或近,多有拦江沙阻限。”②中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第4册),第352、353、504、382~385、414、472页。齐思和等:《第二次鸦片战争》(四),上海:上海人民出版社,1978年,第236~238页。故各海口“均无大船可进之处”。③中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第4册),第352、353、504、382~385、414、472页。耆英回应,奉天只有金州和复州常兴岛“大小船只皆可逼近口岸”,其余“非水浅滩薄,即礁石沙线”,大船难以进口。④中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第4册),第352、353、504、382~385、414、472页。实际上,直隶、奉天二省仍有营口、锦州等优良港湾,讷尔经额和耆英显然是在敷衍了事。但北路的海防引起许多官员的关注,御史黎光曙曾向道光帝奏陈“筹备天津海防八条”,其中就包括:

查天津县属之大沽口外,如宁河县属之北塘口,以及滦州、乐亭、昌黎、抚宁、临榆、丰润等处,皆有海口,请饬顺天府尹、直隶总督各绘图呈进,其海口可登之岸,岸上可由之路,务须一一绘出注明。⑤齐思和等整理:《筹办夷务始末(道光朝)》(三),第1371、1422、1424页。

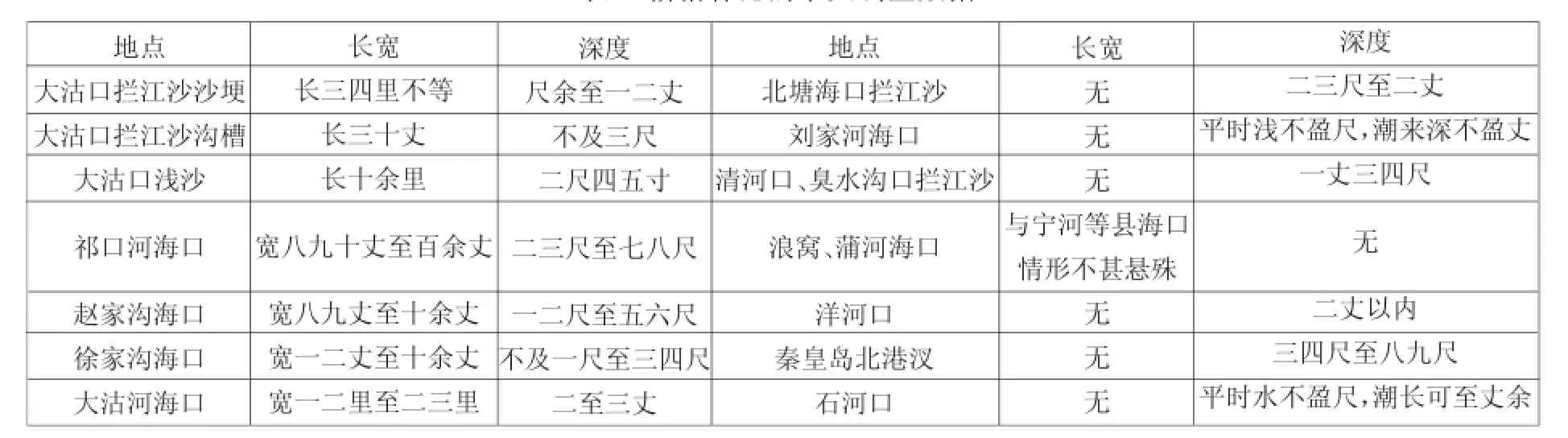

黎光曙为湖南湘潭人,任职江南道监察御史期间与左宗棠有密切的书信往来,并“陈谏西洋互市章十数”,⑥(光绪)《湘潭县志》,《中国方志丛书》,台北:成文出版社,1970年,第1214页。对中英关系有一定认识。道光皇帝也格外关注他的海防策略,并将这份奏折发给御前大臣僧格林沁,命令“将海口水势深浅详细查明具奏”。⑦齐思和等整理:《筹办夷务始末(道光朝)》(三),第1371、1422、1424页。又命令再加履勘直隶与山东交界的狼坨子海滩。为此,僧格林沁对山东海丰县至山海关的沿海地区展开水文调查,其具体数据详见表2。

僧格林沁进行水文调查的方法,一是访问“镇道将弁以至土著乡耆”;二是“委员乘坐小船,携带竹竿绳索前往丈量测试”,⑧中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第4册),第352、353、504、382~385、414、472页。这使测量数据的精确度较高。据此,僧格林沁本着守海口的原则,认定大沽口为海防要区,至于天津南路各海口,以大沽河海口“水较宽深,局较散漫,大小船只均可驶入”,为最要口岸。祁口河“水势较之各口亦加宽深,系属次要口岸”。⑨中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第4册),第352、353、504、382~385、414、472页。至于天津东路海口以昌黎之蒲河口、抚宁县之洋河口,“村落虽少而距海甚近,较为险要”。⑩中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第4册),第352、353、504、382~385、414、472页。由此可见,险要的含义已转为水面宽深,离岸较近,大船可以直达的海口。实际上,第二次鸦片战争期间英人才对“直隶辽东二海”展开调查。据金约翰(J.WKing)《海道图说》记载的调查数据,大沽口“凡船体入水十尺半至十一尺者,乘潮涨时皆可达天津,若船体稍深者,果能行过河口浅亘,亦无阻滞”。①齐思和等整理:《筹办夷务始末(道光朝)》(三),第1371、1422、1424页。金约翰:《海道图说》,上海:上海制造局,1874年,第11页。天津南路的主要进出海口为大三河、岐口河,其中“大三河即老黄河”,河口就是大沽河海口。岐口河即祁口河。天津东路则为泺河、蒲河、洋河,这与僧格林沁的调查基本一致。

由于清朝上下对英军攻击目标判断失误,在北路的调查和海防部署,并未在这场战争中发挥实际作用。直到1859年僧格林沁才有机会利用大沽口的地理优势,痛击英法联军。令人遗憾的是,此后联军吸取教训,绕过大沽口防线,转而在防卫薄弱的北塘登陆,由侧面攻击,导致大沽失陷。北塘海口为蓟运河入海口,有拦江沙横亘水中。根据沙上水深,僧格林沁判定仅本地商船和舢板小船可由此进入。这在一定程度上,令他在第二次鸦片战争期间坚持北塘海口“限于地势不能设守”。②中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第4册),第352、353、504、382~385、414、472页。齐思和等:《第二次鸦片战争》(四),上海:上海人民出版社,1978年,第236~238页。导致英法联军轻而易举地夺占北塘。

表2:僧格林沁的水文调查数据

四、鸦片战争与清廷在长江流域的水文调查

1841年底,英军就决定于次年春季发动长江战役,占领“足以割断中华帝国主要内陆交通线的一个据点”。①马士:《中华帝国对外关系史》(第1卷),北京:三联书店,1957年,第331页。齐思和等整理:《筹办夷务始末(道光朝)》(三),第1574页。这个据点就是长江与运河交汇处的镇江,由此全面封锁大运河和长江口,使南北漕运完全停顿。为防止英军向长江流域渗透,1841年10月两江总督牛鉴亲赴吴淞查勘,并“遴委干员,赴福山、刘河各海口测查水势”。②中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第4册),第433、409、404~410页。据此判定吴淞海口,“水面约宽七八里,商贾大船往来辐辏,溯流而上,始抵上海县城,是江南第一扼要之区全在宝山海口”。次要口岸包括乍浦、常熟福山口、太仓刘河口,“然皆口窄沙积,仅容小船出入”。崇明岛“四面均系沙滩,离岸甚远”。江阴县黄沙港等口,“中隔大江,下有礁石,地段绵长,积沙成壤,去海稍远”。③梁廷枏:《夷氛闻记》,北京:中华书局,1959年,第117页。这些都不在最要次要之列。

实际上,清代以来长江口北岸迅速淤涨,使崇明岛与海门之间的长江口北支河道束狭,长江主泓由北支移入南支。④王庆、刘苍字:《历史时期长江口北支河道演变及其对苏北海岸的影响》,《历史地理》(第十七辑),上海:上海人民出版社,2001年,第29~37页。道光时期,长江口北支“并无深洪大溜,惟本地之平底沙船尚可出入”。崇明岛与南汇、川沙、宝山、太仓等地之间的长江口南支成为“由海入江之路”。⑤齐思和等整理:《筹办夷务始末(道光朝)》(三),第1575页。处于长江口南支的吴淞海口是上海的出海口。值得注意的是,自康熙二十三年(1684年)开放海禁,并在东南沿海设海关管理海上贸易。其中,江海关就设在上海小东门外,自此上海兴起,发展成为江南贸易枢纽。道光时期的漕粮海运就在上海试行,战略地位尤为重要。故牛鉴确定“是江南防海要地,不能不聚精会神,全注于宝山之吴淞一口也”。⑥中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第4册),第433、409、404~410页。

在守海口战略以及水文调查的影响下,牛鉴将主要兵力全注于吴淞口。吴淞口东岸有浅滩,西岸却无险可守。同治时期,两江总督李宗义勘察吴淞口涨沙指出:“该淤沙自口门东偏,隐伏水底,南至江心沙始露出水面。凡华洋大船初入口,必沿西岸而行。”⑦盛康:《皇朝经世文编续编》,《近代中国史料丛刊》(第85辑),台北:文海出版社,1980年,第3382页。有鉴于此,牛鉴根据水文调查结果,判定西炮台最为紧要,“且海口深洪,亦去炮台甚近”。其次为西炮台至宝山县城的土塘,“其深洪又较远四五里”。这两处为防御的重点。宝山以西和东炮台,因“该处深洪去岸甚远”,防御力量薄弱。⑧中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第5册),第407页。吴淞之战中,英军也发现这一问题,据称:“有人在吴淞和宝山两镇之间,靠近炮台的中心处,指出一个可以登陆的地点。”⑨W.D.Bernard,Narrative of the Voyages and Services of the Nemesis,Vol.2.,London:Henry Colburn,pp.350,388.此后英军在坚船利炮的掩护下,于土塘中段衣周塘登陆,从侧面包抄西炮台,导致吴淞口防线彻底瓦解。

相比吴淞海口,长江下游河段更为险要。据英人伯纳德对长江下游的叙述:

沿江一带有许许多多沙滩,而且由于江流湍急的缘故,有些沙滩还在随时改道。快到镇江府那一带地方,江中还有暗礁,随时可以发生危险。而在扬子江航行所遇到的最大困难,还是江水的急流,即使不受潮水的影响,有些地方水流的速度每小时达到三英里半至四英里。⑩W.D.Bernard,Narrative of the Voyages and Services of the Nemesis,Vol.2.,London:Henry Colburn,pp.350,388

受潮汐作用和上游泥沙的影响,镇江以东的江中形成大量沙洲,一直存在扩大并岸的现象。①马士:《中华帝国对外关系史》(第1卷),北京:三联书店,1957年,第331页。齐思和等整理:《筹办夷务始末(道光朝)》(三),第1574页。这一段“水浅滩高,礁沙缕结,可以行船之深洪,仅止一线,或南或北,迂回曲折,辨认甚难”,所以牛鉴断定长江口以上“为逆夷大船不敢轻履之地”。②清廷水文调查和对英军攻击目标判断失误,使其疏于江防。梁廷楠《夷氛闻记》记载:“常州镇道请守鹅鼻嘴,鉴又以长江沙路屈曲,夷船万不能深入,却之。”③实际上,江阴鹅鼻嘴为“长江入海第一扼要门户”,因为靖江与江阴之间原有沙洲,名为马驮沙,该沙洲于17世纪并向长江北岸,对岸鹅鼻嘴一带就转变为单汊型河道,这使江面狭窄,水流湍急。牛鉴勘探江口时,发现鹅鼻嘴“江水直趋,傍山面下,江面深洪约有三四十丈之宽。其下游沙线四道,有南夹、磨盘、斜桥、庶圂名目,计长一百二十多里,该逆大船断难飞越”。①中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第5册),第586~587、79~80页。因此,当京口将军海龄奏请责成常镇道“招募水勇,雇觅船只,备办木筏等件,拦江阻截”时,被牛鉴以“该逆断不敢舍其大船巢穴,用杉板小船越六百里沙礁重地”为由,断然拒绝。②中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第5册),第586~587、79~80页。

②施和金:《江苏长江岸线的历史变迁与沿江开发应注意的问题》,《历史地理》(第二十二辑),上海:上海人民出版社,2007年,第212~220页。

实际上,英军通过长江水道异常艰难,他们依靠吃水浅、操纵灵活的汽船测量水深,引带舰队,并拖拽兵船和运输船才能勉强前进,途中不断遭遇搁浅。③王戎笙:《鸦片战争清廷错失一次全歼侵华英军的绝好战机》,《明清论丛》,2011年,第252~260页。但江防空虚,令英军“见诸险全未设备,而近水可以设伏之丛沟荻港,皆虚无兵炮。遂于六月八日直薄瓜洲,以城空,过不入,越江路六百余里,迳抵镇江”。④梁廷枏:《夷氛闻记》,第117页。魏源也指出:“贼未测江水深浅,沙线曲折,又未审内地守备虚实,逡巡未敢入,乃劫沙船,导火轮船,两次驶探,初报诸险要无备,次报诸汊港荻洲皆无伏,始连樯深入。”⑤魏源:《圣武记》,长沙:岳麓书社,2004年,第614页。战后牛鉴自陈:“误认江路迂浅,夷船不敢深入,遂于鹅鼻嘴等处未曾厚集兵力,而不虞江水涨发,江面顿觉宽深,竟不能拦其大帮船只之窜入也。”⑥中国第一历史档案馆:《鸦片战争档案史料》(第6册),第186页。这不禁令人扼腕叹息。

综而述之,鸦片战争中清廷为掌握海防地理,展开大规模水文调查,其调查结果的精确度达到较高水平,这为海防部署提供了重要依据。但清廷不了解英军的军事实力和战略战术,同时在守海口战略的指引下,水文调查结果反而令其误判敌人的进攻方向。一方面,水文调查使清廷认识到沿海最要次要的分布,从而将海防力量部署在战略地位突出,易于通航的海口。这些海口港阔水深,缺少礁浅沙线以资屏障,这就使清军岸上炮台直接暴露在英军炮火攻击下,有利于英军发挥坚船利炮的优势。另一方面,水文调查使清廷认识到海口水道的险易,从而将主要海防力量用于控扼海口的主要进出通道,对于海口内浅狭的水道和海口以上更为浅狭的内河疏于防范,使英军利用这些漏洞抄袭清军侧后方的战略屡试不爽。可以说,对水文调查结果的错误应用,也是鸦片战争失败的重要原因。

Seaport and River:The Qing Government Hydrological Survey During the Opium War

The Qing government conducted large scale investigation for the coastal geographical,coastal geographical features and marine hydrology factors during the Opium war,grasping coastal defense geographic knowledge accordingly,applied to guide coastal defense.Its range from Mukden to Canton,the result to achieve a higher level.But the Qing government pursued the defense of seaport strategy and not familiar with military power and strategy of British.The hydrological surveymade themerroneous judge the attack direction ofBritish,thus the main force deployed wide and deep seaport,neglected the defense of shallow narrowwater areas,this made the British often use naval attacked positive and armyembrace rear side.The wrongapplication of hydrological surveyresult is the cause ofOpiumWar failure.

The OpiumWar,QingGovernment,the Coastal ofChina,Hydrological Survey

K2

A

0457-6241(2017)08-0043-07

王涛,浙江师范大学人文学院历史系讲师,主要研究方向为海洋史、中西关系史、地图测绘史。

【责任编辑:杜敬红】

2017-02-19

*本文系国家社科基金青年项目“清中叶英国在南海的地图测绘及其影响研究(1780—1820)”(项目编号:15CZS015)阶段性成果。

李诗媛,浙江师范大学人文学院历史系硕士研究生。