伦敦家庭财产继承及其反映的家庭与性别关系

——以霍斯汀法庭遗嘱(1258~1688年)为案例

谢经虎

(曲阜师范大学历史文化学院,山东曲阜274928)

伦敦家庭财产继承及其反映的家庭与性别关系

——以霍斯汀法庭遗嘱(1258~1688年)为案例

谢经虎

(曲阜师范大学历史文化学院,山东曲阜274928)

在中世纪晚期近代初期的伦敦,传统的性别观念仍在影响着人们的生活,这可在霍斯汀法庭男女立嘱人的人数对比上得到比较明确的体现。不过,对伦敦的家庭财产继承与家庭关系的考察结果也表明,此时期在商品经济的冲击下,父权制已不似从前那样强势,而是逐渐演变成为了一种具有自我约束意识的“自律式”父权制。这使得新的两性关系在相对狭小的范围内开始萌生,性别关系有所改善。从该时期伦敦的家庭变化与性别关系中,可以窥见西方社会转型时期这一时代特征之一斑。

伦敦霍斯汀法庭,遗嘱,财产继承,社会性别关系

遗嘱不仅是人们借以传承财产的主要方式,而且也反映一定时代的经济、社会和文化等诸方面的状况。在中世纪的英格兰至卡努特一世时期(Canute the Great,1016~1035年),订立遗嘱就已很普遍了。①在彼时的英格兰,无遗嘱而亡被认为是不体面的事情。参见JamesK.Farge,ed.,Marriage,Family,and Law in Medieval Europe: Collected Studies,Toronto:University of Toronto Press,1996,p.4.在伦敦,霍斯汀法庭(the Court ofHusting)保存了1258~1688年间四千余份遗嘱档案。这些遗嘱由夏普(R.R.Sharpe)于1890年整理成册,成为历史研究者、系谱学者等可资利用的宝贵资源。②Sharpe R.R.ed.,Calendar of Wills Proved and Enrolled in the Court of Husting,London,A.D.1258-A.D.1688,2 vols.,London: 1890.霍斯汀法庭最早可能出现于卡努特时期,起初应为商业法庭;到忏悔者爱德华时期,开始作为伦敦的郡法庭记录市民的遗嘱。由于在该法庭记录遗嘱还需有至少10磅的财产要求,故而在那里留下遗嘱的,多为富裕的工匠与商人。参见Jeremy Sumner Gibson,Probate Jurisdictions:Where to Look for Wills,Baltimore:Genealogical Pub.Co.,1997,p.7.本文即选取这一案例——伦敦霍斯汀法庭遗嘱,来探讨中世纪晚期近代初期伦敦的财产继承及其所反映的家庭与社会性别关系。

在西方学界,一些学者曾利用这一档案中的相关资料,对此问题有所探讨,如芭芭拉·哈娜沃特(Barbara Hanawalt)考察了伦敦妻子所拥有的财富问题,③Barbara Hanawalt,The Wealth of Wives:Women,Law,and Economy in Late Medieval London,Oxford:OxfordUniversity Press, 2007.凯特·凯尔西·斯泰博(Kate KelseyStaples)探讨了伦敦妇女作为“女儿”所拥有的继承财产的机会问题,④Kate Kelsey Staples,Daughters of London:Inheriting Opportunity in the Late Middle Ages,Leiden:Brill Academic Publishers,2011.作者仅考察了1300~1500年间的3081份霍斯汀法庭遗嘱,考察对象亦仅限于“女儿”。等等。尽管这些学者对伦敦妇女财产继承及其经济状况做过研究,但并不深入。对伦敦家庭与社会性别关系在中世纪晚期近代初期的动态变化,也缺乏深入的探讨。笔者不揣浅陋,欲结合西方学界的相关讨论,用具体实例作为例证,考察该时期伦敦的家庭财产继承情况,并在此基础上探讨其家庭和性别关系问题,以就教于方家。

一、遗嘱所反映的伦敦家庭财产继承状况

作为自治城市,中世纪的伦敦有自己的法律与习俗,故而有其相对独立性。如在财产继承方面,伦敦实行的子女分割继承就不同于普通法下的长子继承制。根据伦敦的习俗,女儿同儿子一样可平等地继承父亲的财产。①Mary Bateson,ed.,Borough Customs,Selden Society,vol.II,2010,p.123.在中世纪语境中,该词几乎可指任何不动产:土地、租赁财产、房屋、建筑、居所等。见Middle English Dictionary Online,s.v.“tenement”,http://quod.lib.umich.edu/m/med/.这一习俗在威廉一世时以特许状的形式被正式确认:

威廉国王友好致意伦敦主教威廉与伦敦市长杰佛里以及所有的伦敦市民,无论是法国人还是英国人,你们将仍享有国王爱德华时期所享有的一切之法律;所有子女在父亲死后皆可成为其父之继承人;绝不允许有人冒犯你们。上帝保佑。②AdolphusBallard,ed.,British Borough Charters,1042-1216,New York:Cambridge University Press,1913,p.4.主要有店铺、啤酒作坊、小旅馆、面包房等。

特许状第二条清楚表明,伦敦的继承制度仍是诸子女分割继承。

“动产三分”是伦敦另一比较流行的遗产分配习俗:丈夫死后,其动产分作三份,妻子和子女各一份,第三份留于立嘱人作虔敬与慈善之用。该习俗可能源于盎格鲁-撒克逊时期的英格兰,③传说诺森布里亚(Northumbria)的一位封建主死而复活后,把其财产分成三份,妻、儿各一份,第三份分给穷人。见Frederick Pollock,F.W.Maitland,The History of English Law Before the Time of Edward I,Vol.II,Cambridge University Press,1968,p.329.不过布伦纳(Brunner)博士认为应源于诺曼底,格兰维尔指出这或许是两个地方共同的习俗,④Mary Bateson,ed.,Borough Customs,vol.II,pp.39~40.迈克尔·希恩则从11、12世纪英格兰一些地区的特许状中,找到其源于英格兰的证据。⑤希恩从11世纪晚期切斯特的圣·沃伯格修道院(S.Werburgh Abbey)的特许状,以及11、12世纪其他一些地区的特许状中寻找到证据,证明这一习俗的确源于英格兰。见Michael M.Sheehan,The Will in Medieval England:From the Conversion of the Anglo-Saxon to the End of the Thirteenth Century,Vol.VI,Toronto:Pontifical Institution of Medieval Studies,1963,pp.290~291.到12~13世纪,这一习俗已为绝大多数立嘱人所接受。⑥JamesK.Farge,ed.,Marriage,Family,and Law in Medieval Europe:Collected Studies,p.313.在伦敦,该习俗形成于何时不得而知,但其作为法律在1419年被确定下来却是十分明确的。而且,作为布莱克顿时代的“普遍法律”,该习俗在伦敦亦以“合法”的习惯一直沿用至1724年。⑦Mary Bateson,ed.,Borough Customs,p.40.

另外,伦敦的法律与习俗对已婚妇女的继承权也十分关注,如丈夫应向妻子提供“寡妇产”或“寡妇保有副本地产”(free-bench),但若再婚,她将失去“寡妇保有副本地产”,寡妇产仍可保留。⑧“free-bench”是一种古老的庄园习俗,指寡妇在保持单身与贞洁的条件下,可获得丈夫土地的持有权。该词也被译为“副本土地寡妇保有权”(余文景编译:《英国法律辞典》,香港:大塊出版公司,1980年,第317~318页)。

这些法律与习俗在霍斯汀法庭遗嘱中亦有所体现。

1.儿子与女儿的财产继承

霍斯汀法庭遗嘱显示,伦敦居民比较忠实地遵守了城市的法律与习俗。在伦敦,女儿可以同儿子一起继承财产。这样的例子在遗嘱中俯拾皆是:1358年,西蒙给儿子留下了位于圣·玛丽教区的土地、租赁财产及房屋建筑;给女儿的则是位于圣·彼得教区的土地、租赁财产和房屋建筑;⑨Sharpe R.R.ed.,Calendar of Wills Proved and Enrolled in the Court of Husting,London,A.D.1258-A.D.1688,Vol.II.,pp.5,328.1389年,约翰把所有剩余财产在儿子和女儿之间平分。⑩Sharpe R.R.ed.,Calendar of Wills Proved and Enrolled in the Court of Husting,London,A.D.1258-A.D.1688,Vol.II.,pp.5,328.总之,在所有包含遗赠于儿子与女儿的遗嘱中,并无歧视女儿的明显倾向。

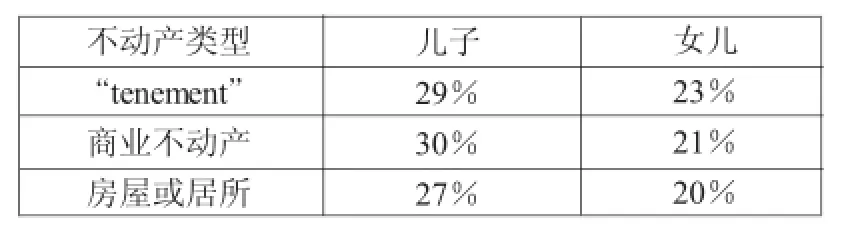

当然,在父权制大环境下,儿子与女儿在财产继承上的细微差别还是有的。如果不考虑男孩与女孩的人数比例,单就遗赠儿子与女儿的人数而言,儿子稍占优势。在霍斯汀法庭记录的4098份遗嘱中,明确提到的儿子人数为2346人,女儿为1976人。这种差别进一步体现在二者对不动产的继承中。遗嘱中最常见的不动产类型有“tenement”、①Mary Bateson,ed.,Borough Customs,Selden Society,vol.II,2010,p.123.在中世纪语境中,该词几乎可指任何不动产:土地、租赁财产、房屋、建筑、居所等。见Middle English Dictionary Online,s.v.“tenement”,http://quod.lib.umich.edu/m/med/.商业不动产②AdolphusBallard,ed.,British Borough Charters,1042-1216,New York:Cambridge University Press,1913,p.4.主要有店铺、啤酒作坊、小旅馆、面包房等。以及房屋、居所等,对这些不动产的分配体现了儿子一定的优越性。

表1:儿子与女儿获赠主要不动产比较

资料来源:R.R.夏普编:《伦敦霍斯汀法庭认证与登录的遗嘱日历》第1~2卷。表格中的数据源于笔者对两卷遗嘱中相关资料的整理与统计。

此外,还有“租赁性房产”(rent)、①不动产“rent”类似于商业财产,自13世纪始,该词更多地表示“临街的小店铺或小房子”。见Oxford English Dictionary,s.v.“rent”,http://dictionary.oed.com.花园、码头(wharf)等不动产类型,在这些财产的受赠上,儿子仍稍占优势。总体上看,获赠了不动产的儿子占到86%,女儿的这一比率则为78%。

在对动产的继承上,儿子与女儿基本是平等的。在霍斯汀法庭遗嘱中,有500多位立嘱人按“动产三分”习俗处置其财产,这意味着女儿与儿子平等地继承了父亲的动产。遗嘱中出现的动产种类很多,限于篇幅,在此仅以最常见的金钱遗赠做一对比说明。遗赠金钱的数目以10先令到200先令之间居多,在这个层次上,儿子与女儿的获赠率都是30%;非常富有的工匠、商人和市政官员会有高于200先令的遗赠,这时女儿的获赠率高于儿子,分别是33%和28%。这或许是因为父母为女儿准备嫁资所致,从立嘱人遗赠金钱所附加的条件上也可体现这一点:1392年,韦特为四个女儿各留下50磅作为她们将来婚姻的嫁资或进入女修院的费用;②Sharpe R.R.ed.,Calendar of Wills Proved and Enrolled in the Court of Husting,London,A.D.1258-A.D.1688,Vol.II., pp.299、707、57.1582年,伊丽莎白留给女儿安妮1500磅,在安妮成年(21岁)或结婚时,再给1500磅。③Sharpe R.R.ed.,Calendar of Wills Proved and Enrolled in the Court of Husting,London,A.D.1258-A.D.1688,Vol.II., pp.299、707、57.遗嘱中共有84例对女儿的此类遗赠,也许这个数字相对太小,不过很多女儿可能在遗嘱订立之前已经收到嫁资,故未被提及。哈娜沃特认为,在伦敦女儿主要以嫁妆的形式继承财产,在父母临终之际也可能会收到既定嫁妆以外的赠予。④Barbara Hanawalt,The Wealth of Wives:Women,Law,and Economy in Late Medieval London,pp.55~56.另一方面,立嘱人为儿子的金钱遗赠限定婚姻条件的很少,仅有一例载于其中。⑤Sharpe R.R.ed.,Calendar of Wills Proved and Enrolled in the Court of Husting,London,A.D.1258-A.D.1688,Vol.II., pp.299、707、57.总的来看,儿子与女儿在获赠金钱上大体相当,在富有家庭中,女儿甚至稍占优势。

由上述可见,在对不动产的继承上,儿子的确稍占优势,体现了父权制环境下男嗣的优越性。不过,女儿也可根据城市的法律习俗得获大量不动产,二者的差别并不算大。如果考虑到还有相当部分女儿以嫁妆的形式提前获赠而未被统计的情况,这种差别或许更小。在对动产的继承上,女儿与儿子则基本平等。

2.妻子的财产继承

妻子是霍斯汀法庭遗嘱中另一重要的受赠对象,共有2002位立嘱人(总人数4098人)对妻子做出了财产赠与,比率达49%。在财产类型上,妻子获赠的通常是动产与不动产兼而有之,而以不动产居多。

从法律与习俗的角度看,妻子获赠丈夫遗产的方式主要有三:寡妇产(dower)、“寡妇所得财产”(jointure)和“动产三分”习俗。

寡妇产:这是妻子获得丈夫财产的最主要方式,它更像是人们缔结婚约的一个必要条件,由丈夫为妻子提供,意在为妻子未来的寡居生活提供保障。俞金尧先生指出,寡妇产源于罗马因素(承认女子财产继承的精神)和日耳曼因素(新郎向新娘让渡财产的形式)的结合。⑥俞金尧:《中世纪欧洲寡妇产的起源和演变》,《世界历史》2001年第5期。前者有罗马法为证,后者则可在盎格鲁—撒克逊时期《埃德蒙法典》的相关规定中找到证据:

新郎要在订婚前宣布给予新娘的聘礼和未来可能的遗产,若丈夫去世,妻子有资格拥有半数财产,若育有子女,则拥有全部财产,除非另嫁他人。⑦B.Thrope,ed.,Ancient Laws and Institutions of England,Vol.I,London,2012,p.255.

伦敦的习俗是:若育有子女,寡妇产将为寡妇留下丈夫财产的1/3以终生享用;若无子女,1356年之后,她可得到丈夫财产的一半。⑧Mary Bateson,ed.,Borough Customs,Xcvii.伦敦法律还规定,寡妇产应由不动产与动产组成,而不应只是“寡妇保有副本地产”。⑨Barbara Hanawalt,The Wealth of Wives:Women,Law,and Economy in Late Medieval London,p.62.伦敦留存下来的遗嘱表明,丈夫们较好地遵循了法律的规定。在霍斯汀法庭遗嘱中,有53%的丈夫为妻子留下了寡妇产(虽然把寡妇产加入遗嘱并无必要,因为订婚时早已规定)。寡妇产的财产形式主要是不动产,占到86%,动产仅占13%,另有1%为年金收入。

“寡妇所得财产”:这种财产形式可以说是寡妇产的进一步发展。约瑟夫·比安卡拉娜(Joseph Biancalana)认为,自13世纪始,两个婚姻财产安排上的转变已在悄然进行:女方父亲开始更多地提供一定金钱而不再是地产作为女儿的嫁妆(mar-itagium),男方父亲则为新夫妇安置一处限嗣继承的“寡妇所得财产”,而不再仅是寡妇产。“寡妇所得财产”最初作为寡妇产的补充而出现,到14世纪20年代逐渐成为寡妻获得财产的又一重要形式。①Joseph Biancalana,The Fee Tail and the Common Recovery in Medieval England,1176-1502,New York:Cambridge University Press,2001,pp.8~9.二者的区别在于:寡妇产在丈夫死后一般需争取可得,甚至经常诉诸法庭,“寡妇所得财产”则随着丈夫的死亡而毫无争议地由妻子掌握;寡妇产只限寡妇终生使用且不得传于子孙,“寡妇所得财产”则可由寡妻任意支配,且限嗣继承的“寡妇所得财产”只能传于丈夫与妻子婚内所出的继承人。②Peter Fleming,Family and Household in Medieval England,Palgrave,2001,p.40.显然,在维护寡妻的财产权方面,“寡妇所得财产”优于寡妇产。

“寡妇所得财产”的主要形式为土地。在霍斯汀法庭遗嘱中,以“寡妇所得财产”名义出现的土地赠与共575例,是寡妇产之外妻子获赠不动产的另一主要方式。不过明确规定赠与儿子儿媳“寡妇所得财产”的仅有8例,明确规定限嗣继承的则仅见3例。如此少的数量似乎出乎人们意料之外,但作为缔结婚约的财产安排,它在遗嘱订立前应已确定,故不必再次提及亦在情理之中。

“动产三分”习俗:据此习俗,妻子可获得丈夫动产的1/3,若无子女则为1/2,被称为寡妻的“依法所得财产”(legitim)。③“legitim”是寡妻的一项法律权利,至少在12、13世纪时,普通法即已对此做出强调(Peter Fleming,Family and Household in Medieval England,p.85)。它与寡妇产的不同之处在于其完全属于寡妻并可自由支配。这点跟“寡妇所得财产”相似,只是财产类型不同。“动产三分”习俗是妻子获赠动产的主要方式。在霍斯汀法庭遗嘱中,共有545位立嘱人明确提到以此习俗处置其财产,妻子总是首先被提到的受赠人。

总之,伦敦的法律与习俗为妻子的财产继承提供了客观依据。霍斯汀法庭遗嘱所体现出的事实则表明,在现实中,丈夫们较好地遵守了法律与习俗的规定。

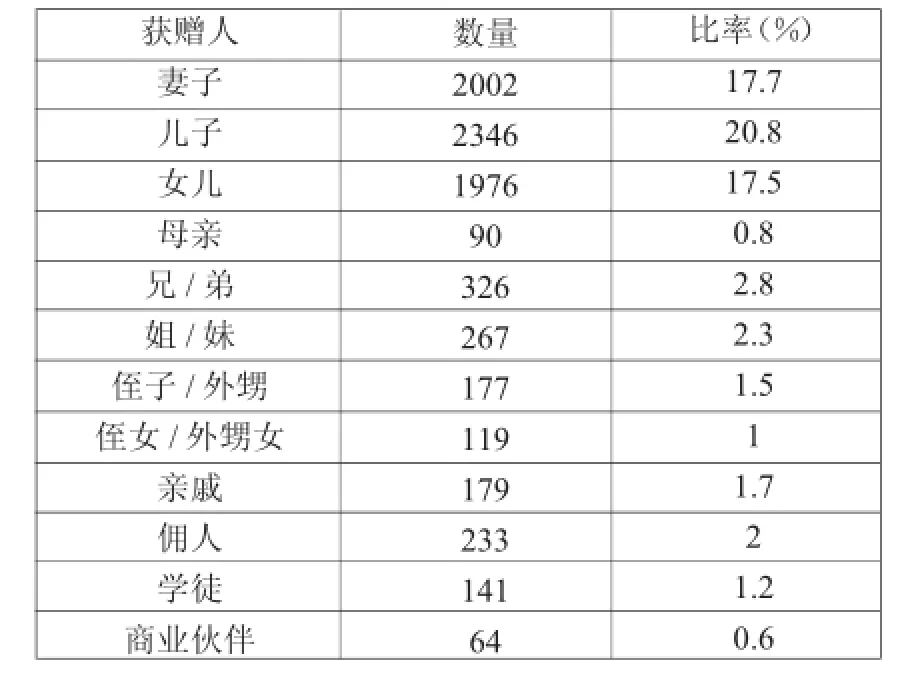

当然,除妻子和子女外,立嘱人的遗赠对象还有很多,如兄弟、姐妹、佣人、学徒等,不过跟妻子和子女相比,他们的获赠比率很小。

表2:部分主要受益人获赠比较(明确提到的获赠总人数为11276人④实际的获赠人数要多于这个数字,遗嘱中对那些无具体数量的本行会或同业公会的负责人及贫穷会员、本教区穷人、医院的负责人及其中病人、监狱里的囚犯等的遗赠,笔者都没有统计在内;有的遗嘱有时仅以一句“还有对一系列其他人等的赠与”而省略掉那些不重要的遗赠,致使对这些人的数量亦无法统计;还有对子女、佣人、学徒等赠与时未明确其数量,但词形是复数,此种情况下笔者一律采用最小量两个,但现实中肯定有很多不止两个的情况。故“11276人”只是遗嘱中明确提到的获赠人大体数目。)

由上述可见,不仅伦敦的妻子可根据城市法律与习俗继承大量财产,女儿也可以跟儿子一样继承财产,尤其是动产;在不动产继承上,二者差别也不算大,家主在分配遗产时基本可以做到儿子女儿平等对待。由此我们看到一幅迥异于英格兰大多数地区的继承画面,即一方面是以长子继承制为主要特征的普通法继承规则在大多数地区盛行不衰,另一方面则是诸子女均分的继承习惯在伦敦并行不悖。普通法继承规则奉行男性优先、长子优先、父系优先原则,其他家庭成员基本被排斥于财产继承序列之外,⑤陈志坚:《对中世纪英国财产继承制度的考察》,《首都师范大学学报》2009年第3期。故而在中世纪晚期的英格兰贵族中,72%的继承人是儿子、女儿仅占9%的现象不足为怪。⑥Joel T.Rosenthal,Patriarchy and Families of Privilege in Fifteenth-Century England,Philadelphia,1991,p.34.而伦敦不分长幼性别的平等继承习惯,使长子以外的子女亦得到家主很好的照顾。同时,伦敦的法律习俗也为寡妻的财产继承提供了较普通法更为充分的保障,维护了她们的财产权利。

伦敦这种财产继承方面的特殊性与其重要的城市地位密切相关。诺曼征服前,英格兰的继承习惯是不分长幼性别的平等继承。为稳定国内局势,使新政权有足够强大的军事保障,征服者规定了地产由长子继承的制度,不过伦敦并不在此列,因为威廉在征服过程中认识到了它的重要性,没有强攻,而是迫其降服。作为对伦敦不战而降的回报,威廉允诺伦敦人可保持旧有的习俗和权利,还特别指出每个子女皆可成为继承人,并颁发特许状以确认。①李增洪:《13-15世纪伦敦社会各阶层分析》,北京:中国社会科学出版社,2005年,第86页。伦敦诸子女平等继承的习惯由此得以留存。此后,为取得伦敦人的支持,国王们又多次颁发特许状,以确认伦敦人所享有的特权:1155年,亨利二世继位伊始便颁发特许状,重申伦敦人继续保持并享有旧有的习俗与自由权利,以及其祖父亨利国王曾允诺的习俗与自由权利;②AdolphusBallard,ed.,British Borough Charters,1042-1216,p.5.及至亨利三世时期,又分别于1253年、1268年两次颁发特许状,确认伦敦人旧有的城市习俗与特权;③AdolphusBallard,JamesTait,ed.,British Borough Charters,1216-1307,New York:Cambridge University Press,1923,p.8.1327年,爱德华三世再颁特许状,在重申《大宪章》的同时,又一次强调了伦敦人所享有的古老习俗与特权。④Martin Weinbaum,ed.,British Borough Charters,1307-1660,New York:Cambridge University Press,1943,p.75.正是借助于国王们的特许状,伦敦不但逐步走向自治,许多古老的习俗(包括继承习惯)与特权亦得以保持,有的还逐渐转变为城市法律(如“动产三分”习俗),使伦敦成为相对独立于普通法之外的一个“特区”。

伦敦这种财产继承的特殊性,必然会对其家庭产生一定的影响。

二、遗嘱所反映的伦敦中等阶层家庭状况

关于近代以来英国的家庭结构与家庭关系问题,欧美学者仍存有分歧,主要集中在:近代以来英国的家庭结构、规模、家庭关系等是以变化的过程为主,还是一种长期的延续?核心家庭、家庭内部的亲密关系是现代化发展进程中的产物,还是一种长期的结构?对此问题的不同回答便形成了“变革派”与“延续派”,由此产生了“变革”与“延续”之争。⑤任灵兰:《评〈英国社会转型时期的家庭研究〉》,《世界历史》2010年第1期。前者以劳伦斯·斯通(Lawrence Stone)、伦道夫·特朗巴赫(Randolph Trumbach)等为首,认为经济变化,特别是市场的兴起和早期工业革命改造了社会结构,包括家庭结构及其内部关系;⑥William J.Goode,World Revolution and Family Patterns,New York,1963,pp.10~18.转引自任灵兰:《评〈英国社会转型时期的家庭研究〉》,《世界历史》2010年第1期。以彼得·拉斯莱特(Peter Lasleft)、阿兰·麦克法兰(Alan Macfarlane)等为代表的“延续派”则认为,社会结构具有高度的弹性,西欧的兴起特别是英国的兴起应被解释为原先存在的社会结构与资本主义“契合”的结果,⑦Alan Macfarlane,Marriage and Love in England 1300-1840,Oxford,1986,pp.322~323.转引自任灵兰:《评〈英国社会转型时期的家庭研究〉》,《世界历史》2010年第1期。而不是“突变”的结果。经过几十年的论争,其热潮虽已逐渐平息,许多问题并未得到根本解决。本节中,笔者将根据霍斯汀法庭遗嘱所反映出的事实,结合上述两派观点,对伦敦中等阶层⑧霍斯汀法庭遗嘱的立嘱人大多数为富裕的工匠和商人,按照李增洪博士对中世纪晚期伦敦社会各阶层的划分,商人、手工业者属于中等阶层。见李增洪:《13-15世纪伦敦社会各阶层分析》,第63~64页。家庭结构及其内部关系做出考察。

关于现代家庭的标准,美国社会学家古德(W. Good)在《家庭变迁的理论与测量》一文中有如下阐述:简单、不复杂的家庭与家庭结构;非权威化的家庭内部关系以及低亲属聚集度等。⑨唐灿:《家庭现代化理论及其发展的回顾与评述》,《社会学研究》2010年第3期。英国社会学家艾略特(Elliot,Faith Robertson)给“family”所下的定义是:

家庭表示一个由丈夫和妻子以及他们的孩子组成的一个单位。这个单位被广泛认为是一个建立在婚姻和生物学含义的父母身份基础之上,共居一室,由情感关系、互相照顾和支助的义务以及一个共同一致的观念联合起来的团体。⑩〔英〕F.R.艾略特:《家庭:变革还是继续?》,何世念等译,北京:中国人民大学出版社,1992年,第4~5页。

从古德与艾略特对现代家庭的描述中,可以得出现代家庭的两个基本特征:其一是家庭规模相对较小,主要由夫妇及其子女组成,属于比较典型的核心家庭;其二是家庭成员间的关系亲密,彼此有着相互照顾、相互帮扶的义务。斯通也指出,现代意义上的家庭之首要特征是“家庭核心成员情感联系增强,邻居和亲属重要性趋淡”,并指出16世纪时,英国富有家庭的夫妻关系是相当冷淡的,上层阶级父母与子女之间的关系也相当疏远。①〔英〕劳伦斯·斯通:《英国的家庭、性与婚姻,1500-1800》,刁筱华译,北京:商务印书馆,2011年,第4、72、74页。Sharpe R.R.ed.,Calendar of Wills Proved and Enrolled in the Court of Husting,London,A.D.1258-A.D.1688,Vol.II., pp.772~773、769、237、366、556.不过就霍斯汀法庭遗嘱所反映出的事实看,以富裕的工匠、商人为代表的伦敦中等阶层家庭在中世纪晚期即已初具现代家庭之雏形。

在家庭结构上,中世纪晚期近代初期英国的家庭主要是以核心家庭为主的小家庭户,这一点已得到很多学者的认同。乔治·杜比(George Duby)指出,原来开放的世系大家庭向父权核心小家庭的转变于中世纪盛期即已完成。②George Duby,Medieval Marriage:Two Models from Twelfth-Century France,trans.Elbourg Forster,Baltimore:Johns Hopkins University Press,1978,pp.8~11.Sharpe R.R.ed.,Calendar of Wills Proved and Enrolled in the Court of Husting,London,A.D.1258-A.D.1688,Vol.II., pp.772~773、769、237、366、556.“延续派”认为,近代以来英国一直以小规模的核心家庭为主,并不存在大规模扩展家庭为主导的情况。③任灵兰:《评〈英国社会转型时期的家庭研究〉》,《世界历史》2010年第1期。Sharpe R.R.ed.,Calendar of Wills Proved and Enrolled in the Court of Husting,London,A.D.1258-A.D.1688,Vol.II., pp.772~773、769、237、366、556.迈克尔·米特罗尔(Mitterauer.M.)与雷音哈德·西德尔(Sieder.R.)指出,在前工业时期那些勤劳的从事手工艺和商业的人们中,多代的和复合的家庭绝少发生;在核心家庭之外有短工、学徒和仆人,但没有亲戚住在家中。④〔奥地利〕米特罗尔、西德尔:《欧洲家庭史:中世纪至今的父权制到伙伴关系》,赵世玲等译,北京:华夏出版社,1987年,第36页。Mary Bateson ed.,Borough Customs,vol.II,p.122.我国学者俞金尧亦指出,中世纪中后期以来,西方的家庭类型以核心家庭户为主,而不是人们以前想象的大家庭户占优势。⑤俞金尧:《欧洲历史上家庭概念的演变及其特征》,《世界历史》2004年第4期。在伦敦,霍斯汀法庭遗嘱所体现出的事实基本验证了上述观点,即伦敦的中等阶层家庭主要以核心家庭为主,其构成主要是夫妇和子女,子女一般以二三人居多。这和以拉斯莱特为首的剑桥人口组得出的数据大体相当,即英国16世纪家庭的平均规模为4.5人,17、18、19世纪的平均规模为4.75人。⑥陈勇:《近代早期英国家庭关系研究的新取向》,《武汉大学学报》2002年第1期。在家庭核心成员之外,很多遗嘱提到与家庭同住的佣人、学徒等非血缘家庭成员,表明彼时的家庭仍非完全意义上的现代封闭式核心家庭,而是处在由有限的核心家庭向封闭的核心家庭的演变之中。

在家庭核心成员的情感联系方面,夫妻之间以及夫妇与子女之间即便不似现代家庭般和睦融洽、亲密无间,也不至像斯通所说的那样漠不关心、冷淡疏远。霍斯汀法庭遗嘱表明,家主临终之际最关注的未亡人就是妻子和子女,并为他们留下大量财产。在中世纪晚期,家主基本都能给予妻子“根据习惯法所应得之个人财产”;⑦此语即出自劳伦斯·斯通。见劳伦斯·斯通:《英国的家庭、性与婚姻,1500-1800》,刁筱华译,第133页。1500年以后,多数妻子则能收到多于习惯法规定的1/3的财产赠与。有两份口述遗嘱可为例证:1661年,爱丽丝问丈夫约翰如何处置其财产,约翰答复道:“我们一起辛苦置下这些财产,我把它们都留给你。”⑧Sharpe R.R.ed.,Calendar of Wills Proved and Enrolled in the Court of Husting,London,A.D.1258-A.D.1688,Vol.II., pp.772~773、769、237、366、556.1650年,罗杰郑重宣布,把所有财产留给妻子。妻子则对他说:“亲爱的,你曾说给你妹妹20磅,还要给她的孩子们一些东西……”并提醒他还有他们的一个养女,以及一些亲友。罗杰的回复是,由妻子负责给妹妹20磅,给妹妹的孩子每人5磅,给养女20磅及一份地产,以及给其他亲朋的遗赠。⑨Sharpe R.R.ed.,Calendar of Wills Proved and Enrolled in the Court of Husting,London,A.D.1258-A.D.1688,Vol.II., pp.772~773、769、237、366、556.艾米·路易斯·埃里克森(AmyLouise Erickson)指出,所有对近代初期英格兰遗嘱的研究表明,在总体上,妻子一直是丈夫遗产的主要受益人,她们总能收到多于法律赋予的1/3的财产。⑩Amy Louise Erickson,Women and Property in Early Modern England,London:Routledge,1997,p.162.同时,家主对子女进行遗赠时,基本可以做到平等对待。如1312年杰弗里(Geoffery)把其部分动产和部分不动产房屋与租赁财产分作三份,其中一份在其子女之间平分;①〔英〕劳伦斯·斯通:《英国的家庭、性与婚姻,1500-1800》,刁筱华译,北京:商务印书馆,2011年,第4、72、74页。Sharpe R.R.ed.,Calendar of Wills Proved and Enrolled in the Court of Husting,London,A.D.1258-A.D.1688,Vol.II., pp.772~773、769、237、366、556.1331年罗伯特·李把所有的动产财物(goods movable)分作三份,其中一份在其子女约翰、托马斯和塞西莉亚之间平分。②George Duby,Medieval Marriage:Two Models from Twelfth-Century France,trans.Elbourg Forster,Baltimore:Johns Hopkins University Press,1978,pp.8~11.Sharpe R.R.ed.,Calendar of Wills Proved and Enrolled in the Court of Husting,London,A.D.1258-A.D.1688,Vol.II., pp.772~773、769、237、366、556.甚至有些私生子女也会得到家主的遗赠,③任灵兰:《评〈英国社会转型时期的家庭研究〉》,《世界历史》2010年第1期。Sharpe R.R.ed.,Calendar of Wills Proved and Enrolled in the Court of Husting,London,A.D.1258-A.D.1688,Vol.II., pp.772~773、769、237、366、556.而根据普通法,私生子女是没有继承权的;在有的自治城镇如埃克塞特,私生子女也不能与合法婚姻所出的子女共同继承家庭财产。④〔奥地利〕米特罗尔、西德尔:《欧洲家庭史:中世纪至今的父权制到伙伴关系》,赵世玲等译,北京:华夏出版社,1987年,第36页。Mary Bateson ed.,Borough Customs,vol.II,p.122.这些事实以及上文对伦敦家庭财产继承的研究表明,在伦敦的工商家庭核心成员之间,并不缺乏良好的情感联系,他们之间的关系也不是“相当冷淡疏远”,相反,他们“相当亲密无间”。这跟“延续派”所持的观点基本相符,即近代以来英国家庭中父母与子女间的亲密关系、夫妻间的爱一直在每一阶层都存在。①任灵兰:《评〈英国社会转型时期的家庭研究〉》,《世界历史》2010年第1期。同时,这和斯通的观点亦不相悖:斯通面向全国,说的是富贵上层阶级;笔者立足伦敦,谈的是工商中等阶层;全国情况复杂,发展不一,且总体缓慢,伦敦则是全国首都、商业中心,故能处处当先;上层阶级的家庭关系因“可交换性”(interchangeability)和“服从外在行为规范”而冷淡疏远,②〔英〕劳伦斯·斯通:《英国的家庭、性与婚姻,1500-1800》,刁筱华译,第81、137页。伦敦的工商家庭则因分工协作、彼此相依而亲密无间。在谈及工商家庭时,斯通也认为那里更容易形成家庭成员间的亲密关系:

这些阶级在前工业社会的任何时期,丈夫、妻子与小孩倾向于形成一经济单位,像船上的船员,其中妻子的角色居最主要。③〔英〕劳伦斯·斯通:《英国的家庭、性与婚姻,1500-1800》,刁筱华译,第81、137页。

哈娜沃特亦认为,在中世纪家庭经济中,丈夫和妻子的共同协作是家庭经济体存在的最重要因素。④Barbara Hanawalt,The Wealth of Wives:Women,Law,and Economy in Late Medieval London,p.117.本·阿莫斯则运用互惠理论,生动叙述了社会转型阶段英国父母与子女之间双向照应的亲密关系。⑤陈勇:《近代早期英国家庭关系研究的新取向》,第26页。这些学者的观点在霍斯汀法庭遗嘱中都得到了很好的印证。

从家庭与邻居和亲属的关系看,伦敦的工商家庭也十分接近于现代家庭的特征。在霍斯汀法庭遗嘱中,邻居和亲属的重要性并未得到明显体现,因为邻居几乎没有被提及,“亲属”⑥在中世纪,“亲属”(kin)指那些有血缘或姻亲关系的人。Middle English Dictionary Online,s.v.“kin”,http://quod.lib.umich.edu/m/med/.虽时而有之但比率很小,难以同家庭核心成员相提并论(参见表2中数据,对比可谓鲜明)。麦克法兰通过对埃塞克斯郡的拉尔夫·乔塞林(Ralph Josselin)所存日记(1641~1683)的研究,得出了近代初期英国亲属关系十分微弱的结论;赖特森(Wrightson)以1500~1700年该郡特林村(Terling)为研究对象,得出了相似的结论。⑦陈勇:《近代早期英国家庭关系研究的新取向》,第26页。他们的成果一度成为史学界的主流观点,后来虽遭质疑与否定,⑧美国学者戴维·克雷西(David Cressy)即为其中的代表人物。1986年,他在英国著名历史刊物《过去与现在》发表题为《英国近代早期的亲属关系与亲属互动》专文,否定了麦克法兰和赖特森的亲属网络“松散”说。见陈勇:《近代早期英国家庭关系研究的新取向》,第29页。但霍斯汀法庭遗嘱所体现出的冷冰冰的事实,至少在一定程度上印证了其正确性。

总之,遗嘱所体现出的伦敦工商中等阶层的家庭结构主要是小规模的核心家庭,家庭核心成员间亲密的情感联系在中世纪晚期即已存在,这种联系随着社会经济条件的变化、随着中世纪向近代的演进而愈加紧密,最终形成了一种近于平等、互助式的新型家庭关系。显然,遗嘱所体现出的更多是延续派的特征。同时,亲属群体亦不能再左右到家庭的生活,至多是与家庭平等的一种互助资源。据此可知,在中世纪晚期近代初期的伦敦,以富裕的工匠、商人为代表的中等阶层家庭已初步具备了现代家庭的一些特征。伦敦的工商阶层作为社会转型时期经济领域里最为积极、活跃的代表,其在英国乃至西方的家庭近代化方面的先导作用亦不容忽视。在这样的家庭环境中,父家长的权威必然会被家庭中的温情有所抵消,而这自然又会影响到两性之间关系的变化。

三、遗嘱所反映的伦敦社会性别关系

在中世纪西方的性别建构中,主流观念是男人主动,女人被动,男人是积极的主体和创造者,女人是消极的客体和“他者”。在社会性别话语中,以父权制为中心的性别等级制度把女性客体化,进而剥夺她们的各项权利,使男人牢牢把握着话语权。玛丽·E.维斯娜(Marry E.Wiesner)指出,这种性别观念的形成有其深刻的历史、宗教与社会原因,它严重影响了妇女的权利与地位。⑨Marry E.Wiesner,Women and Gender in Early Modern Europe,New York:Cambridge University Press,2000,pp.15~41.而在社会转型的变革时期,伦敦可谓处在时代的前沿,其两性间的关系又会怎样呢?

恩格斯认为,妻子附属于丈夫的地位是根据家庭财产而定的。⑩参见恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,北京:人民出版社,1972年。恩格斯的这一观点得到西方很多女权主义者及人类学学者的认同,但也有持不同意见者,如凯琳·萨克斯(Karin Sachs)即认为,阶级社会中妇女的从属地位很大程度上不是由家庭财产关系所致,而是因妇女没有“社会性成人”地位。而能否成为“社会性成人”的关键,在于其是否参加社会生产活动。见王政、杜芳琴主编:《社会性别研究选译》,北京:三联书店,1998年,第15、19页。即是说,谁拥有财产,谁就统治家庭。根据这一原则,伦敦妇女通过继承、嫁妆等方式而掌握了大量财产,则她们在家庭中的地位理应有所提升,两性间的关系亦当随之有所变动。笔者以为,前文对伦敦工商阶层家庭关系的考察恰可说明这一点:首先,家主在临终之际对妻子的慷慨赠与透露出夫妇间的温情,这种良好感情必然在一定程度上对丈夫的权威有所平衡,从而使两性间的关系得到一定的改善。恰如赖特森所指出的:(近代初期)在私人领域里有一种强烈的夫妻应当互助、友爱的风气,与宣称男性权威及女性屈从的教条并存,并常常使后者相形见绌。①Keith Wrightson,English Society 1580-1680,New Brunswich:RutgersUniversity Press,2005,p.67.其次,伦敦工商家庭中良好夫妻关系的形成,跟夫妻间在生产或生意中的密切合作有很大关联。限于当时的生产条件,妻子参与到生产或经营中已是不争的事实。正是在这种彼此相依的合作过程中,夫妻间的感情乃至平等意识得以培养,丈夫的权威得以平衡。另外,对性别制度的人类学研究显示:影响妇女地位的一个重要指标是:是否以及在什么范围内,家庭的和公共空间的活动彼此分开。当人们将社会置于一头是家庭和公共活动相融合而另一头是家庭和公共活动相分离的天平上时,就会出现一种固定模式:家庭活动与公共活动重合时,妇女的地位便相对较高,反之则低。②王政、杜芳琴主编:《社会性别研究选译》,第93页。从某种意义上讲,前工业社会的伦敦工商业就是一种家庭经济,这种妻子及孩子参与其中的家庭经济活动是直接指向公共空间的,体现了家庭活动与社会活动一定程度的重合。从这个意义看,妇女的地位较以前有所提高亦理所当然。吉利斯(John R.Gillis)指出,农民和工匠的婚姻既是父权的也是友爱的,既是一种公共制度也是一种私人关系,其中丈夫的正式权威被妻子乃至孩子的实际权力所平衡甚至抵消。③John R.Gillis,For Better,For Worse:British Marriages,1600 to the Present,Oxford:Oxford University Press,1985,p.82.其实,商人的婚姻又何尝不是如此。

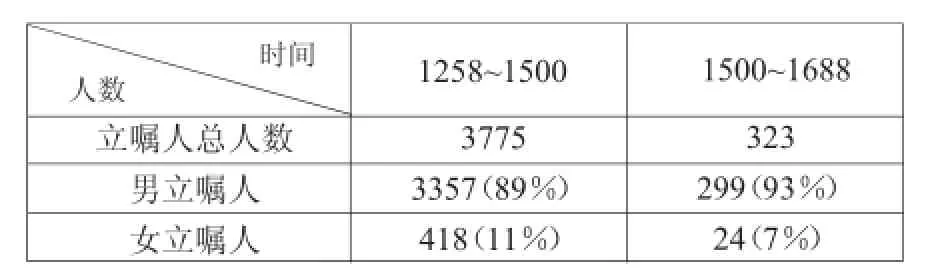

由上述可见,在伦敦工商阶层家庭中,两性之间的关系已经开始有所改善。不过,在父权制大环境下,对这种改善程度亦不可夸大。事实上,传统的性别观念仍是伦敦社会两性关系的主流观念,这点从男女立嘱人在霍斯汀法庭遗嘱中的人数对比中最能直观地体现出来。④为便于比较研究,笔者将霍斯汀法庭遗嘱分为前后两个时期,即1258~1500年和1500~1688年。这样划分是因为1500年不仅是传统意义上中世纪与近代初期的分水岭,体现在霍斯汀法庭遗嘱中,此前与此后的遗嘱数量及其内容变化亦十分明显。

统计数据表明,在霍斯汀法庭遗嘱中,男女立嘱人的数量对比是非常鲜明的,男立嘱人是绝对的主体:在1258~1500年间的3775份遗嘱中,有3357份(89%)为男人所立,只有418份(11%)由妇女订立;而在1500~1688年间的323份遗嘱中,由男人订立的多达299份(93%),只有24份(7%)为妇女所留。

表3:男女立嘱人数对比

根据教会法,只要是伦敦居民,都可以在霍斯汀法庭记录遗嘱。如13世纪英国的教会法令规定,所有的成年人都有遗赠财产的权利。⑤JamesK.Farge,ed.,Marriage,Family,and Law in Medieval Europe:Collected Studies,p.26.伦敦的习俗也允许已婚妇女订立遗嘱以处置其动产。⑥Mary Bateson ed.,Borough Customs,vol.II,p.111.然而在实践中,只有成年男性与单身妇女(singlewomen)⑦朱迪斯·本尼特与艾米·M.弗洛德把从未结婚的成年妇女称为“singlewomen”。参见J.M.Bennett,Amy M.Froid,ed.,Singlewomen in the European Past 1250-1800,Philadelphia:University of Pennsylvania Press,1999.及寡妇可以在霍斯汀法庭记录遗嘱,广大已婚妇女则很少见到。

中世纪早期英格兰的已婚妇女是可以立遗嘱的。幸存的盎格鲁—撒克逊时期的33份遗嘱中,有9份为妇女所留——虽然没有标明婚姻状况,但其中应有已婚妇女,这也进一步表明她们的立嘱权与婚姻状况无关。⑧参见Dorothy Whitelock,ed.,Anglo-Saxon Wills,New York:Cambridge University press,2011.诺曼征服后,已婚妇女的立嘱权受到限制。在普通法下,她们失去“独立人格”,处于被“庇护”(coverture)的状态,在经济上也一无所有。詹妮特·隆恩加德(Janet Loengard)对此做了很好的总结:她们的所有财产将随着婚姻的到来而归于丈夫名下,他可任意处置,而她则无可奈何。①Krista J.Kesselring,ed.,Married Women and the Law,Montreal:McGill University,2013,pp.30~31.Kate Kelsey Staples,Daughters of London:Inheriting Opportunity in the Late Middle Ages,p.36.英国学者约翰·哈德森也有类似的论述。②参见〔英〕约翰·哈德森:《英国普通法的形成》,刘四新译,北京:商务印书馆,2006年,第251页。参见Judith M.Bennett,Ale,Beer,and Brewsters in England,Oxford:Oxford University Press,1996.根据普通法,已婚妇女不掌控财产,故不能订立遗嘱。当时的布道文、戏剧和书籍教导妇女:在不同生命阶段,她们皆应处于一男性家主监管之下——父亲之于女儿、丈夫之于妻子。③Marjorie Keniston McIntosh,Working Women in English Society,1300-1620,New York:Cambridge University Press,2005,p.4.亨利·卡尔斯洛普(Henry Calthrop)在17世纪亦指出,“处于丈夫庇护下的妻子若无丈夫在场,不能立遗嘱”。④Henry Calthrop,Reports of Special Cases Touching Several Customs and Liberties of the City of London,London:Printed for Abel Roper,1655,p.156.不过,中世纪的一些法官和律师对已婚妇女的立嘱权问题却存有争议。高等律师托马斯·罗尔夫(Thomas Rolf)与法官约翰·马丁(John Martin)认为,妻子不能立遗嘱,法官威廉·巴宾顿(William Babington)则持相反意见。⑤Year BooksTrin.4 Hen.VI,ff.31b-32a,1426,转引自Krista J.Kesselring,ed.,Married Women and the Law,pp.31~32.中世纪教会法继承了罗马法精神,坚持任何成年人皆有立嘱权。针对已婚妇女的立嘱权问题,教会曾在1261年与1342年两次要求,给予其立遗嘱权利,并以开除拒绝要求者教籍相威胁。⑥Linda E.Mitchell,ed.,Women in Medieval Western European Culture,New York and London,1999,p.125.经过长期争议,尤其面对教会方面的强烈抵制,英国议会(parliament)于14世纪中期做出妥协,承认已婚妇女可以立遗嘱,但须征得丈夫同意。⑦Beatrice Wallis Chapman,Mary Wallis Chapman,The Status of Women Under the English Law,London,George Routledge,1909, p.16.即便如此,丈夫在妻子的遗嘱被认证之前,仍可随时因后悔而撤销其同意意见。⑧Amy Louise Erickson,Women and Property in Early Modern England,p.139.迈克尔·希恩(Michael Sheehan)则指出,教会与普通法就已婚妇女有无立嘱权的争议产生了很大影响,以至当时社会上已存在一种“要求丈夫允许妻子订立遗嘱的强烈共识”,并认为大部分人已认识到妻子的立遗嘱资格不是“优遇”问题,而是“权利”问题。⑨Michael M.Sheehan,The Will in Medieval England:From the Conversion of the Anglo-Saxon to the End of the Thirteenth Century, Vol.VI,pp.233~239.

不过,就已婚妇女在霍斯汀法庭留下的遗嘱数量看,希恩的观点似乎过于乐观了。在1258年至1500年间妇女订立的418份遗嘱中,标明是已婚妇女的立嘱者仅23人,其中14人注明已获丈夫同意,其余9人则标明为某人的已故妻子(late wife)。在1500~1688年间24名女立嘱人中,标明是某人妻子的共3人,都未提及已获丈夫同意。不过,她们虽为人妻,但也曾是他人遗孀,按照伦敦的法律,她们应拥有寡妇产或“寡妇所得财产”;另外,她们都有自己的职业或身份,⑩三位女立嘱人的职业与身份分别为伦敦市民与自由民、成衣商、服饰杂货商。不难判断,很可能是寡妇产或“寡妇所得财产”抑或新的职业,使她们得以经济独立,故不必经由丈夫同意。

从法律角度看亦如此。绝大多数女立嘱人都结过婚,在订立遗嘱时已具“独立人格”。在1258~1500年间418位女立嘱人中,有253位(61%)注明其身份为“寡妇”,有25位(6%)注明为“女儿”,其中6人同时是“女儿与妻子”或“女儿与寡妇”。斯泰博指出,如果没有专门说明,想要确切知道女立嘱人的婚姻状况是不可能的。①Krista J.Kesselring,ed.,Married Women and the Law,Montreal:McGill University,2013,pp.30~31.Kate Kelsey Staples,Daughters of London:Inheriting Opportunity in the Late Middle Ages,p.36.在1500~1688年间,女立嘱人注明为寡妇的有17人,没有出现标明身份为“女儿”或“女儿与寡妇”的立嘱人。

男女立嘱人的人数比率在不同时期的变化亦值得注意。女立嘱人比率在1500~1688年间(7%)比1258~1500年间(11%)少了4个百分点,这意味着,相对于男人,后期女立嘱人的人数减少了。朱迪斯·本内特(Judith M.Bennett)在考察英格兰1300~1600年间啤酒酿制业中的妇女时指出,大约自1350年始,随着啤酒酿制的利润增多、商业化趋势增强,妇女因自身性别原因而无力应对新的形势,只得从这一“妇女工作”中逐渐退出。本内特进一步指出,在社会转型期间,许多其他行业也存在类似情况。这使多数妇女失去收入来源而陷入“普遍的贫穷”,单身妇女与寡妇尤其如此。②参见〔英〕约翰·哈德森:《英国普通法的形成》,刘四新译,北京:商务印书馆,2006年,第251页。参见Judith M.Bennett,Ale,Beer,and Brewsters in England,Oxford:Oxford University Press,1996.它所导致的直接后果就是妇女的经济能力下降。这或许也是后期女立嘱人数量减少的最主要原因。从这一变化过程中,我们亦可清晰地看到传统性别观念对伦敦妇女的消极影响。

上述研究表明,伦敦妇女在立遗嘱方面面临着法律上权利不完备而经济上愈发无力的困窘局面。这其中固有经济的、法律的因素,但传统的社会性别观念当为其根本。伦敦社会的两性关系在工商阶层中虽有所改善,但伦敦妇女总体的消极的“他者”地位并未得到实质性改变。

通过对霍斯汀法庭遗嘱男女立嘱人人数的考察可以看出,在父权制大环境下,传统性别观念仍在影响着人们的生活,两性之间的差别依然存在。不过在以工匠、商人为主要代表的中等阶层家庭中,家主分配遗产时又以妻子为主要受益人,对儿子和女儿同等关爱,使妇女得获大量财产。这已然超越了传统的两性关系,使妇女处于十分有利的地位。如此看似乎前后矛盾。其实,这不过是一个问题的两个方面:

其一,传统性别观念作为久入人心的中世纪意识形态,是历史上诸多男权因素相互作用的结果——家庭组织、法律制度、经济结构、政治需要以及文化上的假定等,有其相对稳定性,不可能在朝夕间发生太大改变,故而它仍无处不在,继续影响着人们的生活。

其二,商品经济的日趋繁荣带来了伦敦社会的不断变化,并最终导致性别观念在相对狭小的范围内发生了某种程度的转变:工商业的发达促进了市民阶级的形成,亦使其家庭组织和家庭成员关系发生了变化,并开始向现代家庭过渡。在这里,父权制有所削弱,两性关系有所改善。而发达的商品经济在改变城市经济结构的同时,也影响到了伦敦的法律与实践:商品经济的基本要求之一是资本的流动,妇女则通过嫁妆和寡妇产可以成为大量资本流动的载体,伦敦的父家长意识到了这一点并主动利用法律保护妇女的财产权。①Barbara Hanawalt,The Wealth of Wives:Women,Law,and Economy in Late Medieval London,p.209.由此我们看到了伦敦法律对于妇女的慷慨。

上述转变实质上是由社会经济条件的变化所导致的人们思想观念的某种转变,它使伦敦的父权制和传统观念受到冲击,从而带来两性关系一定程度的改善。简言之,传统性别观念一方面因其相对稳定性而继续存在并发挥着作用,另一方面又因受到时代变化的影响而开始松动,并向着有利于妇女的方向发展。这不是相互矛盾,而是时代特征在两性关系上的体现。

【责任编辑:杜敬红】

On the Relations of Family and Gender Reflected from Family Property Inheritance in the Later Medieval and Early Modern London:Based on the Wills of the Husting Court(1258~1688)

In later medieval and earlymodern London,the traditional idea ofgender still affected people’s lives,which can be reflected from the comparison between male and female testators in the Husting Court.However,patriarchy of this period was not as strong as before because of the impact of commodity economy,the results of studying on the family relations and property inheritance shows that it changed into a“self-restricted”patriarchy gradually.This made a new relation between sexes began to sprout within a small range,that the relation between male and female improved somewhat.From the changes ofthe family and the gender relations in London in this period oftime,we can have a glimpse ofthe era feature ofthe western social transformation. Key Words:The HustingCourt,Wills,Gender Relations,PropertyInheritance

K1

A

0457-6241(2017)04-0051-10

谢经虎,曲阜师范大学历史文化学院讲师,主要从事中世纪西方社会文化史研究。

2016-12-12