浅议高职物联网专业人才培养模式

【摘要】本文对高职物联网专业人才培养模式进行了研究,提出了高职物联网专业开设所面临的挑战,然后针对性地提出了一种高职物联网专业人才培养模式,该专业人才培养模式对于高职物联网专业建设具有一定借鉴作用。

【关键词】物联网 人才培养 模式

【中图分类号】G712;F49-4 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2016)30-0065-01

物联网是一种集计算机、通信、网络、智能计算、传感器、嵌入式系统、微电子等多个技术领域的新技术,是社会信息化和科学技术的自然推动,具有很大的发展潜力和巨大市场空间。据权威估计到2020年我国物联网产业市场规模有可能超过5万亿,因此将催生一个巨大的新兴产业[1]。

随着我国物联网产业的健康快速发展,对物联网专业人才培养带来了更高的要求。为弥补物联网产业发展带来的人才缺口,培养大量具有物联网技术能力、应用创新能力、跨专业的复合型人才,是高职院校义不容辞的责任和义务。经教育部批准全国已经超过上百家高职院校开设物联网应用技术专业。但如何进行物联网专业建设,如何寻找一条适合高职教育的物联网专业人才培养模式,是高职物联网专业需要迫切解决的问题[2-3]。

本文首先介绍了高职物联网专业建设面临的挑战和困难,然后提出了一种基于OSC理念的物联网专业建设培养模式及其主要内容,最后总结了我院实践该模式的情况及存在的问题和启示结束全文。

1 专业建设面临的挑战

物联网应用技术专业是目前高职为数不多的计算机类前沿专业,然而高职计算机专业目前在人才培养、专业建设等方面仍然存在许多问题,比如:专业建设与市场接轨不够,人才培养定位不准,培养目标不突出;人才培养与市场要求有所脱节;培养学生社会认可度不够;教学实践环节差,技能训练不够;师资培训投入不够,师资培养缺乏针对性、连续性、有效性;实验实训条件有待完善与加强;校企合作不够深入,多数局限于向企业输送“实习人员”;科研能力薄弱,科研没有起到推动专业发展应有的作用等问题。

物联网专业的建设多数高职院校在计算机或者电子专业基础上进行申报和建设,其专业建设带来了新的挑战,突出表现在以下几个方面:

第一,物联网属于交叉学科,涉及到通信技术、传感技术、网络技术以及RFID技术、嵌入式技术等多项技术,物联网专业需要学习的课程多,人才培养周期长,培养难度大。

第二,物联网专业具有工程性的特点,目前我国物联网产业总体处于政策驱动先导应用后期,其本身仍在发展过程中,市场对就业人才的定位非常广泛,有些不甚清晰。此外,物联网具有应用渗透性,应用领域广泛,具有很强的行业领域特征。

第三,物联网具有实践性强的特点,对于高职层次的人才培养矛盾尤其突出,学校在试验实训设备、实验实训室建设方面往往缺乏资金,投入不够。师资队伍建设任务重,教师的理论水平不高、实践操作技能和工程实践能力有待提高。

2 物联网人才培养模式

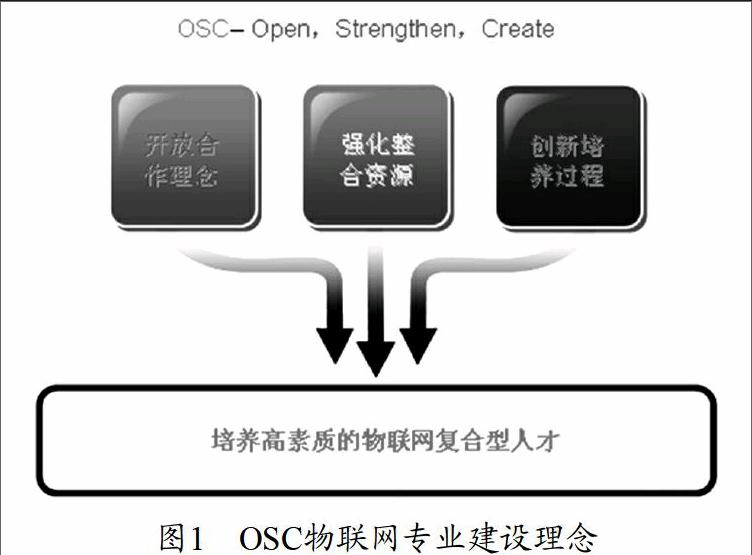

物联网专业在产业市场还不十分成熟的情况下,如何应对上述的矛盾和困难,我们提出OSC(Open Strengthen Create)理念,其主要内容是“开放、合作、强化、整合、创新”,即开放合作理念、强化整合资源、创新培养过程,如图1所示。

基于该理念,进一步提出物联网专业建设及人才培养的新模式:即围绕具有物联网技术能力、应用创新能力、跨专业应用的复合型人才,培养具有就业竞争力和发展潜力的高职毕业生,以学生为中心,以学校为纽带,结合物联网应用企业、物联网实验设备开发企业、物联网培训机构、物联网研究所,建设学校物联网多方合作学生培养平台,如物联网校企联合实验室、物联网应用工程中心、物联网应用学生创新基地、联合开发物联网教学资源等方式的一种新的人才培养模式。

3 结语

尽管物联网专业已经招生多年,但物联网专业建设和人才培养还刚刚起步,物联网专业建设及教学缺乏经验,本论文提出基于OSC的物联网专业建设及人才培养模式的研究,利用开放合作的教育理念,依据创新作为驱动力,糅合学校和社会各方综合力量,激发老师、学生和企业的活力,试图探索适合物联网专业建设的新的模式,以满足社会对物联网人才的需求。本模式的探索不仅具有重要的理论价值,为物联网专业建设探索规律、提出建议,还对物联网教学和人才培养提供重要的示范和指导作用,对物联网专业建设具有实际的意义。

参考文献:

[1]罗汉江. 物联网面面观 [J]. 高科技与产业化,2011(2).

[2]吴功宜.对物联网工程专业教学体系建设的思考 [J].计算机教育,2010 (21).

[3]陈志峰,施连敏.高职院校物联网技术专业特色资源库建设实践[J].中国教育信息化,2011(9).

作者簡介:

罗汉江(1968-),男,汉族,山东淄博人,博士,中国海洋大学毕业,香港科技大学访问学者,淄博职业学院信息工程系物联网专业带头人。研究方向:物联网、无线传感器网络、海洋监测网络、智能控制及数据处理等。