阵发性交感神经过度兴奋的诊断及治疗进展

陈敏,钟建国

阵发性交感神经过度兴奋的诊断及治疗进展

陈敏,钟建国

阵发性交感神经过度兴奋(PSH)于1929年首次被Wilder Penfiel描述,是一组以阵发性高热、高血压、心动过速、呼吸急促、大汗、肌张力障碍等自主神经功能紊乱为主要表现的临床综合征[1]。其名称一直多变,亦称阵发性自主神经过度兴奋、阵发性交感风暴、阵发性自主肌张力障碍性神经功能失调、间脑发作等。2011年Perkes 等[2]建议使用“PSH” 一词,得到多数认可。

PSH常发生于脑损伤患者,在脑损伤后发生率为15%~33%,与脑损伤严重程度无相关性[3-5]。多类型脑损伤可导致PSH发生,最常见为创伤性脑外伤(79%),其次为脑缺氧(10%),第三为脑卒中(5%)[6-9],其他病因罕见,如脑炎、脑膜脑炎、白血病化疗后及急性播散性脑脊髓炎等[8,10-12],患者处于持续性植物状态时更易发病[13]。PSH患者临床症状严重,多数需行气管切开、留置胃管等,预后多不佳,可增加医疗资源损耗,延长住院时长、增加死亡率[8,13-14]。PSH为继发性脑损伤的潜在危险因素,及时诊断及治疗可改善预后[14]。

1 机制

PSH的发病机制尚不清楚。早期Penfiel等提出丘脑癫痫样放电的假设,但缺乏证据支持。目前得到较多支持的机制为交感神经抑制和兴奋通路的失平衡,提出脑干和间脑中存在脊髓传入抑制中枢,当该抑制解除时,微小刺激即可诱使交感神经过度兴奋,导致PSH[15]。PSH患者MRI存在脑深部结构、脑干、脑弥漫性轴索损伤[4,16-17],为影像学依据。Hinson等[18]提出PSH患者脑白质束弥漫性损伤中断了中枢自主神经传出可能在其发病机制中发挥重要作用,并指出其中一条被中断的通路可能为正常的脑岛纤维通过同侧损伤的内囊后肢,可建立相关模型,为临床研究提供可能的试验基础。

另外,Renner[9]提出PSH可能与神经内分泌紊乱有关。有学者[9]认为交感神经兴奋状态可排除垂体功能不全。肾上腺皮质激素、促肾上腺皮质激素分泌减少的情况下释放因子分泌增加可能会导致高肾上腺素应激反应。尚需前瞻性研究来阐明PSH、神经内分泌紊乱和下丘脑-垂体功能的相互关系[9]。

2 诊断

大多数PSH在脑损伤后2周内发生,但临床医师对其认识不足,需更多时间来确诊[19]。由于目前不存在被普遍认同的诊断标准,加大了PSH的诊断难度,使诊断往往延迟至康复阶段,影响预后[20]。在临床中PSH患者有可能被误诊为癫痫[21]。创伤性脑外伤及蛛网膜下腔出血患者血清中儿茶酚胺和肾上腺素水平升高[22],可视为PSH的指标之一。但许多因素均可引起儿茶酚胺浓度变化,故不能作为特异性实验室标准。

PSH的第1个诊断标准发表于1993年,其后相继出台了8个标准,其中引用最多的为Blackman等[23]及Rabinstein[24]的诊断标准。Blackman等[23]的诊断标准,要求有严重脑损伤[Rancho Los Amigos认知功能分级(RLA)≤Ⅳ]、体温≥38. 5℃、脉搏≥130次/min、呼吸≥20次/min、躁动、多汗、肌张力障碍,且每天最少发作1次、持续最少3 d,并排除其他疾病。2007年Rabinstein[24]认为过于严苛的标准不利于诊断和治疗,提出了新的诊断标准:脑损伤后患者在排除其他原因的情况下,满足下列6项标准中4项,这6项标准分别是:体温>38.3℃、心动过速(心率>120次/min或使用β受体阻滞剂的患者心率>100次/min)、高血压(收缩压>160 mmHg或脉压差>80 mmHg)(1 mmHg=0.133 kPa)、呼吸急促(呼吸频率>30次/min)、多汗和伸肌强直或严重肌张力障碍。而Heffernan等[25]认为高血压脑出血患者多应用强效降压药控制血压,此时血压不能真实反映PSH发作情况,提出了适合于高血压脑出血后PSH的诊断标准。该标准没有考虑血压变化的因素,包括严重的脑损伤后、体温≥38. 5℃、脉搏≥130次/min、呼吸频率≥20次/min、躁动、多汗及肌张力障碍(僵硬和去脑强直姿势)。

虽存在上述多种诊断标准,但文献[2]报道的大部分PSH病例(67%)并未应用诊断标准,可见这些诊断标准尚未被普遍认同。2014年Baguley等[14]国际专家小组利用德尔菲方法简化了9个诊断标准,提出了新的诊断方法,即PSH-AM,包括两个组成:一是评估诊断可能性的评分工具(DLT),二是评估临床表现严重程度的临床特征量表(CFS)。

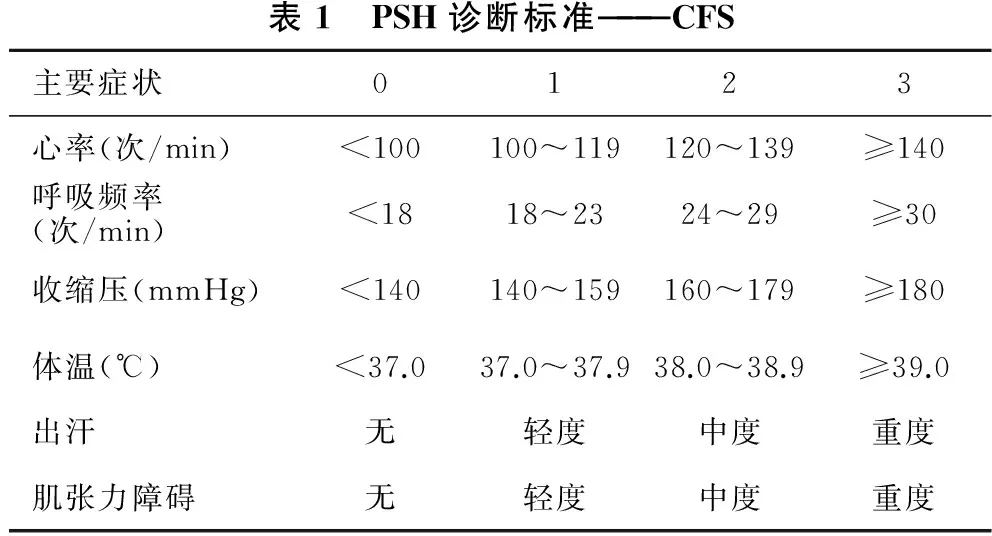

CFS对心动过速、呼吸急促等6个主要症状进行评估,并据文献总结出各个症状的特点及评分值(表1),评分越低越接近正常,评分越高临床表现越严重。DLT含11个特点(临床症状同时发生,突发性,轻微刺激引起交感神经过度反应,发作症状持续≥3 d,脑损伤持续≥2周,其他治疗后症状无缓解,药物可缓解交感神经症状,发作≥2次/d,无副交感神经症状,排除其他原因,获得性脑损伤史),每个特点存在时即为1分,不存在则为0分,评分越高,则PSH可能越大。结合CFS和DLT结果,对PSH进行分级诊断:不可能(<8分),可能(8~16分),很可能(>17分)。儿科医生进行增补,提出儿科患者可仅表现为舒张压或收缩压升高,且可每天发作1次,连续1周以上,因此这两个参数需单独评估[26]。

研究[10]显示,PSH-AM提高了临床医师尤其是ICU医师对PSH的诊断水平,有利于对康复期间可能发生PSH的脑创伤患者作出预估,但进一步的认识目前仍需大样本的临床研究证实。

表1 PSH诊断标准———CFS主要症状0123心率(次/min)<100100~119120~139≥140呼吸频率(次/min)<1818~2324~29≥30收缩压(mmHg)<140140~159160~179≥180体温(℃)<37.037.0~37.938.0~38.9≥39.0出汗无轻度中度重度肌张力障碍无轻度中度重度

3 治疗

PSH的治疗包括一般治疗、药物治疗及其他治疗。目的是控制症状,减少相关不良事件,如心脏肥大、脱水、肌肉萎缩和复苏等[27]。

3.1 一般治疗 主要是营养支持。脑损伤时患者大脑功能亢进,能量需求增加,且PSH发作时能量需求更高,监测患者营养、水分和电解质,保持内环境稳定,可减少疾病发生。临床研究[5,19]提倡早期肠内营养,常用喂养方法包括经皮胃造口术、胃管、空肠喂养管等。

3.2 药物治疗 涉及三方面:(1)抑制传入异常性疼痛的感觉神经;(2)抑制中枢交感神经传出;(3)阻断交感神经系统终末器官的反应。药物主要作用于靶特异性细胞表面蛋白,包括电压门控钙通道,GABA-A和GABA-B受体,α-肾上腺素能受体和β-肾上腺素能受体,多巴胺受体和阿片受体等[1]。治疗前提是药物尽量不影响脑损伤的治疗。

3.2.1 GABA受体激动剂

3.2.1.2 巴氯芬 巴氯芬为GABA衍生物,具骨骼肌松弛作用,通过刺激GABA-B受体,抑制兴奋性氨基酸释放。口服巴氯芬对PSH无效,但鞘内注射巴氯芬可抑制脊髓中间神经元活性,具有抗肌痉挛、止痛作用,对痉挛状态可起到戏剧性效果[28]。然鞘内注射巴氯芬增加了CSF漏及感染风险,偶有解剖异常或脊椎融合等可影响操作,脑室内注射巴氯芬为其较安全的替代疗法[29]。由于其风险性,一般情况下,首先应给予其他常规治疗(如镇静剂和α-和β-拮抗剂等)。

3.2.1.3 加巴喷丁 加巴喷丁为GABA类似物,最初被作为抗惊厥药研究,后发现其对神经痛、痉挛和震颤的效果较好,主要作用于脊髓后角突触后电压依赖钙通道亚基,抑制脊髓内神经元兴奋传出,减轻症状、减少发作。Baguley等[30]发现,加巴喷丁可减少自主神经异常、减轻疼痛,并起到一些镇静作用。该研究[30]显示,加巴喷丁联合其他药物,如普萘洛尔、拉贝洛尔、芬太尼等,能有效控制症状,并可作为长期用药。该报道[30]称鞘内注射巴氯芬联合口服加巴喷丁同时作用于脊髓后角细胞靶点,调节传入刺激,增加脊髓内细胞间抑制性作用,降低兴奋性,可减少二者用药剂量。

3.2.2 非选择性β-受体阻滞剂 非选择性β-受体阻滞剂通过阻断中枢β受体,降低外周交感神经活性而起作用。常用药物为普萘洛尔,其有较好的亲脂性和渗透性,易通过血-脑屏障,有效减少血中儿茶酚胺水平,降低新陈代谢率[1]。尤其适用于高血压和心动过速的控制,被证明可减少PSH超热状况对脑的损伤[29]。此外,普萘洛尔可与可乐定、利多卡因、芬太尼、肾上腺素、β受体激动剂等相互作用,但需注意相互不良反应,如联合可乐定可严重影响心脏功能[31]。拉贝洛尔为兼具α受体及β受体阻滞剂作用的降压药,研究[29]显示其可控制PSH症状。选择性β-受体阻滞剂,如美托洛尔或阿替洛尔,则对PSH无明显疗效[29,32]。

3.2.3 α2 受体激动剂 α2 受体激动剂通过激活α2 肾上腺素受体,使中枢交感冲动传出减少,周围血管阻力降低及儿茶酚胺释放减少,从而减慢心率及降低血压。可乐定被认为是用于治疗高血压和心动过速控制的首选[33]。但单一用药时,对PSH其他症状效果不佳[1]。可乐定通过负反馈机制起到一定镇静作用[32]。右美托咪啶是一类属于α2受体激动剂的静脉注射镇静剂,具有抑制交感神经、镇静和镇痛作用,广泛用于重症监护病房,可替代可乐定用于静脉给药[29]。

3.2.4 多巴胺受体激动剂 溴隐亭为多肽麦角类生物碱,是一种合成多巴胺激动剂,对其抑制高热及自主神经功能异常的机制尚不清楚[29],可能为选择性地激动多巴胺受体,抑制交感兴奋。它对中枢性高热和肌张力障碍效果最佳。但其可降低癫痫发作阈值,且忌与降压药物合用,使高血压治疗受限,这些均限制了它的使用[1]。常作为二线药物与其他药物联用。

3.2.5 阿片类受体激动剂 阿片类受体激动剂的作用机制可能是从中枢抑制交感神经兴奋,抑制冲动传出。最常用的药物为吗啡,其次为美沙酮、芬太尼等[10-11]。吗啡具有镇痛、呼吸抑制、降低血压和减慢心率的作用,常作为控制PSH发作的终止性药物[29]。Raithel等[34]提出,早期静脉注射吗啡是控制急性发作安全有效的药物。文献[1,31]显示,吗啡对疼痛控制极为有效,较其他阿片类药物更能有效控制PSH发作,但存在剂量依赖性,某些情况下可能需要相对较大剂量;其不良反应也不容忽视,如镇静,呼吸抑制,低血压,组胺释放,肠梗阻和恶心、呕吐等。但在其他药物效果不佳时,吗啡应使用至康复阶段[15]。

3.2.6 肌松药 丹曲林直接作用于骨骼肌,通过抑制肌浆网释放钙离子而减弱肌肉收缩,对肌张力障碍特别有效,但肝毒性及呼吸抑制作用限制了其使用[15]。在使用前应检查肝功能,整个丹曲林治疗过程中均需密切监视肝功能。其他药物如羟嗪、氯丙嗪和异丙嗪等,亦可作用于PSH,但存在潜在的危害性,均不建议常规使用[13]。

3.3 其他治疗 高压氧治疗主要是给受伤的脑细胞增加氧供。研究[15]表明,高压氧可以改善脑损伤后线粒体内有氧代谢,提高预后,降低死亡率。该研究[15]在患者确诊PSH,药物效果不佳时,给予高压氧治疗后可使PSH症状完全消失,且均未复发。高压氧治疗可作为一种辅助性治疗,但仍需临床研究证实。

4 总结

PSH的发病机制目前尚不清楚,PSH、神经内分泌紊乱和下丘脑-垂体功能的相互关系可能为一个研究新方向;新的诊断标准PSH-AM有望帮助临床医师明确诊断;多种药物单一或联合使用可减少PSH发作;其他药物效果不佳时,吗啡可作为终止发作药物,必要时可较长时间使用;高压氧可成为PSH的一项辅助治疗措施。现文献对PSH仅有少数个案报道和小样本临床研究,缺乏大样本临床研究,相关通路损伤模型可有助于临床及实验研究。

[1] Devon L, Megan M. Curr Neurol Neurosci Rep, 2014, 14: 494.

[2] Perkes IE, David K, Melissa T, et al. Brain Injury, 2011, 25: 925.

[3] Billy G, Jeffrey A, Pollock E, et al. Ann Clin Trans Neurol, 2014, 1: 215.

[4] Navin A, Maaike A, Theo D, et al. J Med Case Rep, 2010, 4 : 304.

[5] Hinson HE, Sheth KN. Curr Opin Crit Care, 2012, 18: 139.

[6] Perkes I,Baguley IJ,Nott MT,et al.Ann Neurol,2010,68:126.

[7] Siefferman JW, George L. Case Rep Neurol Med, 2015, 2015: 421563.

[8] Verma R, Giri P, Rizvi I. Indian J Crit Care Med, 2015, 19: 34.

[9]Renner CI. J Clin Med, 2015, 4: 1815.

[10]Anteneh M. Clin Neurophysiol, 2014, 125: 1065.

[11] Holder EK, Feeko KJ, McCall JC. PM&R, 2015, 7: 781.

[12] Jessica L, Elizabeth M. Neurocrit Care, 2015, 23: 380.

[13] Pozzi M, Conti V, Locatelli F, et al. J Head Trauma Rehabil, 2015, 30: 357.

[14]Baguley IJ, Perkes IE, Fernandez-Ortega JF, et al. J Neurotrauma, 2014, 31: 1515.

[15]Feng Y, Zheng X, Fang Z. Pediatr Neurosurg, 2015, 50: 301.

[16]Choi HA, Jeon SB, Samuel S, et al. Curr Neurol Neurosci Rep, 2013, 13: 370.

[17]Meier K, Lee K. J Intensive Care Med, 2017, 32: 124.[Epub ahead of print].

[18]Hinson HE, Puybasset L, Weiss N, et al. Brain Inj, 2015, 29: 455.

[19]Caldwell SB, Smith D, Wilson FC. Brain Inj, 2014, 28: 370.

[20]Hughes JD, Rabinstein AA. Neurocrit Care, 2014, 20: 454.

[21]钟建国, 侍海存, 王根娣, 等. 中华神经科杂志,2015, 48: 608.

[22]Lv LQ, Hou LJ, Yu MK, et al. J Trauma, 2011, 71: 538.

[23]Blackman JA, Patrick PD, Buck ML, et al. Arch Neurol, 2004, 61: 321.

[24]Rabinstein AA. Neurol Res, 2007, 29: 680.

[25]Heffernan DS, Inaba K, Arbabi S, et al. J Trauma, 2010, 69: 1602.

[26]Pozzi M, Locatelli F, Galbiati S. J Neurotrauma, 2014, 31: 1897.

[27]Meyer KS. Surg Neurol Int, 2014, 5: S490.

[28]沈咏慧,丁美萍.中华神经科杂志, 2013, 46: 269.

[29]Samuel S,Allison TA,Lee K,et al.J Neurosci Nurs,2016,48:82.

[30]Baguley IJ, Heriseanu RE, Gurka JA, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2007, 78: 539.

[31]Rabinstein AA, Benarroch EE. Curr Treat Options Neurol, 2008, 10: 151.

[32]Kapoor D, Singla D, Singh J, et al. Singapore Med J, 2014, 55: 123.

[33]刘朝晖, 梁元, 王鹏程, 等. 中国现代神经疾病杂志, 2014, 14: 633.

[34]Raithel DS, Ohler KH, Isabel Porto I, et al. J Pediatr Pharmacol Ther, 2015, 20: 335.

224011盐城市第三人民医院神经内科

钟建国

R741

A

1004-1648(2017)02-0154-03

2016-05-01

2016-06-13)