不同类型的耕地整治工程碳排放比较研究

崔越+赵华甫+周璐瑶+王超+李雪

摘要:以北京市海淀区高标准基本农田为例,以减量化、因地制宜、生态设计、使用低碳材料为指导,在原工程设计的基础上进行优化设计,并使用IPCC清单算法进行碳排放量的核算。多种方案比较,结果表明,针对项目研究区,采用喷灌方法,进行永久性路面改造是最低碳且最有效率的整治方式。同时提出优化整治建议,在整治中使用低碳材料,减少能源、资源的投入,实现生态型设计。

关键词:土地整治工程;碳排放;IPCC清单算法;北京市海淀区

中图分类号:F301.21;X24 文献标识码:A 文章编号:0439-8114(2017)06-1040-05

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2017.06.012

Abstract: Based on the projects design of a high-standard basic farmland in Haidian district in Beijing and guided by the principle of reducing, adaptation to local condition, ecological design and using low-carbon materials, the designs optimized and calculates the carbon emissions using IPCC inventory methods. By the comparison of different plans, the results showed that the plan choosing sprinkling irrigation and perpetual pavements was the most effective one which also caused least carbon emissions. Meanwhile, some suggestion on optimized farmland reclaimation were given such as using low-carbon materials, reducing the investment of energy and resources and doing some ecological designs.

Key words: farmland reclamation project; carbon emissions; IPCC inventory methods; Haidian district in Beijing

世界范圍内工业化、城镇化进程引起的全球气候变暖、温室效应以及生态问题等是当今人们关注与研究的热点。改革开放以来,中国经济发展日新月异,但“高能耗、高消耗”的传统经济发展模式在为中国制造赢得声誉的同时,也带来资源破坏、生态恶化的隐忧。中国经济发展以大量的土地资源开发为基础,城市化、工业化大量占用了良田,需要通过土地整治,补充耕地损失,建设高标准农田。土地整治工作于20世纪90年代兴起,最初以增加耕地数量为出发点[1],随着经济的发展以及研究的进步,土地整治工作逐渐向综合化、生态化、规范化、科技化和多样化的方向发展[2]。到目前为止,研究者对土地整治工程的理论体系[3]、实践与设计[4]、模式[5]等方面进行了研究。但在土地整治过程中,普遍采用的路面、沟渠等硬化,或大土方量客土与平整工作,其环境影响,尤其是碳排放效应尚不清楚,而这对土地的低碳利用与可持续发展的意义重大。“低碳”的理念是“生态文明”的重要特征[6],低碳发展模式是“碳排放量生态环境代价、社会经济成本最低、可持续性强”的发展模式[7]。对碳排放量的定量核算可用于衡量土地整治工程的低碳效益,但现今此方面的研究较少。在本项目中,对不同类型的土地整治工程进行碳排放的核算,并将工程进行后一年期内引起的碳排放一并纳入核算体系,以此作为土地整治工程对后续农业生产活动的碳排放影响的考量。通过本次研究,将土地整治工程与碳排放量进行结合,对不同类型土地整治工程的碳排放量进行比较,以期得到更符合低碳理念的整治方案,为实践提出优化建议,并为后续的研究提供依据。

1 研究区概况与数据来源

1.1 条件概述

海淀区位于北京城区和近郊区的西部和西北部,地跨北纬39°53′-40°09′,东经113°03′-116°23′。海淀区地势西高东低,属于温带湿润季风气候区。研究区位于海淀区5个高标准基本农田建设样区之一的上庄镇西辛立屯村,在海淀区的西北部,属于山前平原,雨热同期,农作物基本以小麦、玉米为主。项目区地势平坦无起伏,基本无需进行土地平整工作,土壤类型为潮土,较适宜农作物生长,但土地分散经营且利用率不高,基础设施建设不足,没有布设防护林。区内无道路,适合进行一定的规模化经营。该项目区四周均有农村道路,东侧地下埋有暗管,可引河水作为灌溉水源,灌溉设施条件差,有用于排水的农沟,可进行整理的空间较大。

1.2 数据来源

研究所需基础数据来源于项目可行性研究报告以及预算书等。高标准基本农田整治项目有关资料由北京华源厚土土地整理规划设计有限公司提供,研究在其整治方案的基础上进行优化设计。

2 不同土地整治工程设计方法

2.1 设计原则

在进行土地整治工程设计时,遵循减量化、生态设计、因地制宜、使用低碳材料的原则。“减量化”要求合理减少土地整治工程中的各项投入,实现资源、能源的节约利用与高效使用,摒弃大量消耗、大量废弃的传统整治模式,以实现土地整治工程的经济、生态过程的和谐循环[8];生态设计要求设计从系统性、全局性的角度出发,着眼于对“山水林田湖”生命共同体的整治,使整治工程不再局限于田块,同时,生态设计还要求将生态的理念贯彻于整治的全过程,从设计、施工再到后期管护及其所带来的影响,均需遵循生态的理念;因地制宜原则要求顺应当地的地形地貌条件,在尽量少做改动的基础上完成土地整治工程,对当地的地形地貌以及生态系统的扰动降低到最小程度;土地整治过程中,需要投入大量材料,在材料的选择过程中,应当遵循尽量使用低碳材料的原则,而且整治工程项目所在地的材料应作为首选,以降低整治过程所带来的碳排放量,实现节能减排。

2.2 分工程设计

1)平田整地工程。在土地平整工程中,田块的平整程度、面积、方向、长度、形状等因素均可影响施工强度,影响土地的利用效率,影响机械耕作效率,进而影响碳排放量。结合研究区的概况,本项目所选的样区内土地平坦,基本无需进行土地平整。项目区形状近似矩形,长约500 m,宽约280 m,能够满足机耕要求。但由于研究区土地破碎化较为严重,影响机耕效率,土地利用率低,因此需要进行地块的合并。

依据减量化原则以及因地制宜原则,项目区田块无需进行大规模土地平整工作,但灌溉与排水工程以及道路工程的实施会对田块面积造成影响。罗丹[9]的研究指出田块面积通过影响机械耕作效率来影响耕作过程中的碳排放量。研究其对碳排放的影响时,可以从耗油量方面考虑与计算。田块面积较小时,耕作效率低,耕作同样面积的土地耗时长,耗油量高,面积达到一定规模则反之。

2)灌溉与排水工程。在土地整治工程中,灌溉與排水工程在施工过程以及后续的农业生产过程中均会引起大量的碳排放。其影响碳排放量的因素主要包括灌溉方式、灌排设施等,其中灌溉方式会通过影响农业活动用水量影响用电量,从而间接影响碳排放量;灌溉排水的沟渠布设方式会影响用水量和灌溉排水工作本身的效率,进而间接影响碳排放量;灌排设施所使用的材料会直接影响碳排放量。在灌溉与排水工程方面,主要考虑灌溉方式,以及对应的材料使用量、用电量三方面,并对相应碳排放量进行量化计算。

依据设计原则,结合项目研究区规模较小、距水源较近的特点,排除渠灌这一占地较多、对水资源利用率低且工程量较大的设计方式,采用以下3种设计方式。一为原工程设计的低压管道灌溉,在这种设计方式中,主要考虑灌水效率,项目区内密集布设30套给水栓;二为改进后的低压管道灌溉,在这种设计方式中,综合考虑效率与减量化设计,在满足灌溉的基础上,减少给水栓数量,采取安管与毛渠相结合的灌溉方式;三为半固定式喷灌的方式进行灌溉,此方法在后续的农业生产活动中节水效果显著。

3)道路工程。在土地整治工程中,道路工程能够分割田块,方便通行,但若对道路过分硬化,则容易提高工程的碳排放量,并且造成生境破碎与连通性降低。项目区现有道路素土路面与混凝土路面混杂,对通行效率等有不利影响,故亟待进行整治。原工程设计中将道路改为混凝土路面,仅满足了通车及田间耕作的需要,而未充分考虑相应的生态效益。在不改变原有道路功能的基础上,本着减量化、因地制宜、使用低碳材料的原则,与田块大小、形状、沟渠布设全面协调,合理规划,科学布置[10]。充分尊重原有道路布局,通过优化设计,尽量避免占用耕地。道路尽量采用透水性好、生产碳排放量小、使用年限较长的材料,实现资源利用最大化,实现生产和工程实施过程中碳排放最小化。

3种设计方案如下。原有工程设计中,该项目区东侧道路为6 m宽C20混凝土道路,西侧道路为1.5 m宽C20混凝土道路,南侧为4 m宽C20混凝土路,北侧为6 m宽C20混凝土道路;第一种优化设计出于对通车效率以及低碳效应的综合考虑,改变西侧1.5 m宽混凝土铺面为素土夯实路基、碎石路面铺装;第二种优化设计中,改变研究区内混凝土铺面为永久路面铺装;在第三种优化设计中,针对不同道路宽度与功能差异,改变原有4 m道路两侧0.3 m为素土路面,原有6 m道路中央0.5 m为素土路面,其上可生长草本植物,以增强生态效益,同时有效增加道路工程的碳吸收效益。

4)其他工程。在其他工程方面,防护林的设置对碳排放量影响较大。依据景观生态学的要求,在布设防护林时,应当尽可能地选择当地树种,以保证生态稳定性,节约费用并减少在运输过程中的碳排放量。因此,在针对本项目研究区的防护林布设中,可以选择杨树这一树种。

根据土地整理规程要求,研究区防护林可作如下布设,在研究区北侧和东侧各种植1行杨树,在西侧和南侧各种植3行防风林。

防护林在土地整理过程中的碳排放量受树龄、树种等多方面影响,针对性数据较少,碳排放量核算难度大;又因为在土地整理项目进行过程中,防护林在节能减排方面做出正贡献,所以在进行方案组合时,可不将这一因素考虑在内。

将分工程的设计进行组合,可得到不同类型的土地整治工程方案,方案组合如表1所示。

3 碳排放计算方法

3.1 碳排放系数法

目前,国内外估算碳排放的方法有清单编制法[11]、实测法[12]、物料衡算法[13]等,各种方法各有所长,计算结果可能也有所不同。

按照《IPCC国家温室气体清单指南2006》[14],同时考虑到土地整理在施工过程中需要消耗大量的水泥、化石燃料等碳源材料,估算数据计算量大、难度高,因此采用碳排放系数法对土地整理的各项工程进行碳排放量的核算,加和得到整个项目的碳排放量。计算公式如下:

C=■Wi·Qi

式中,C表示CO2排放量;Wi表示第i种材料的CO2排放系数;Qi表示第i种材料的消耗量。其中,主要材料的碳排放系数[15-20]见表2。

在计算过程中,部分使用材料的碳排放系数无法直接计算得出,可以采用它与其他材料的比例关系求得其碳排放量,例如在使用沥青对道路材料进行改良时,其碳排放系数无法直接求得,根据吴军伟[21]的研究可得出与混凝土路面对比,永久性沥青的碳排放量仅为后者的28.7%,由此可以进行碳排放量的折算。

3.2 核算范围

土地整治工程是一项综合性、系统性工程,而不仅仅是四项工程的简单拼接,它不仅在整治过程中会对碳排放造成影响,而且会对后续的农业生产方式造成影响,进而影响碳排放量。因此本研究在对不同方案进行碳排放量的核算时,将由土地整治而直接引起的农业生产方式变化所导致的碳排放量也纳入核算体系,以完善土地整治工程的后续影响评价。同时,由于不同的设计方式造成了整治工程的使用年限以及后期管护方式不同。因此,在本次研究中,将土地整治工程所直接导致的碳排放量平均到每一年,以便于进行不同设计之间的比较。

4 碳排放量核算结果与分析

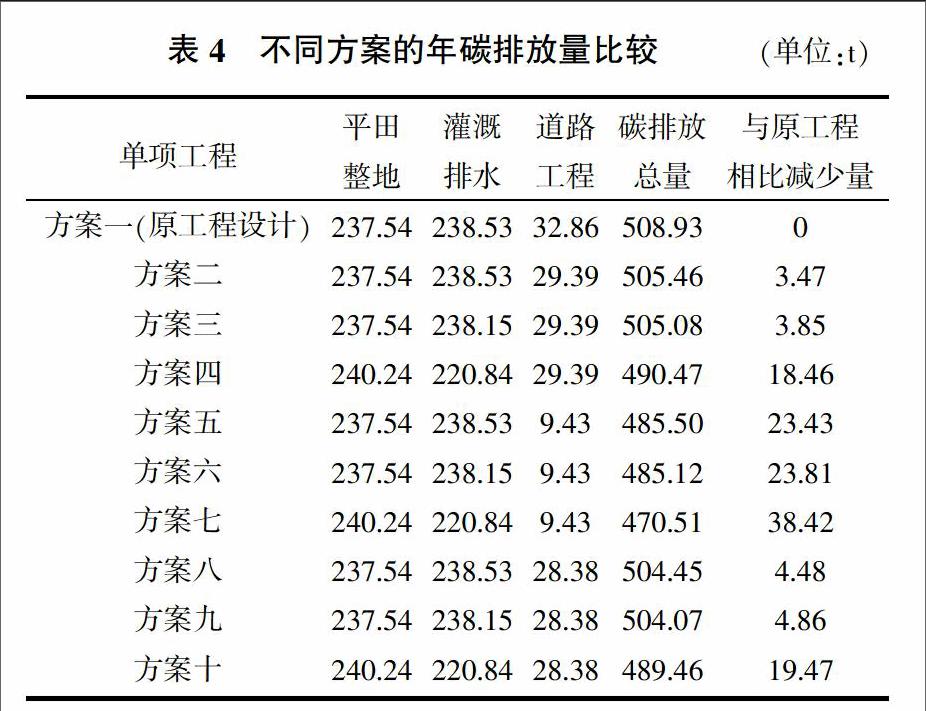

对不同工程的不同设计以及不同类型的土地整治工程分别进行碳排放量的核算,结果如表3、表4所示。

1)由表3可知,在土地整治过程中,平田整地工程与灌溉排水工程所占的碳排放量比重最大,二者之和达90%以上,但这部分碳排放量中,大部分并非直接是由土地整治施工过程带来的,而是由后续的农业生产过程所致,主要的碳排放量来自机械耕作消耗的水电。之所以出现这种现象,是因为研究区较小,土地整治工程的施工量较少,对能源以及材料的消耗不如后续的农业生产过程带来的碳排放量大。因此,农业生产过程对碳排放带来的影响不容小觑,土地整治工程必须考虑到其对农业生产所带来的影响。

2)由表4可知,按照“减量化,生态设计,因地制宜,使用低碳材料”的原则进行土地整治方案设计,均可使得碳排放量减少。其中,方案七的设计方式所引起的碳排放量减少幅度最大。方案七采用了喷灌的灌溉方式,并使用永久性路面对原有的道路进行优化,同时布设了农田防护林,充分践行了新型土地整治设计原则。

3)分析数据可以得知,使用碎石进行路面铺装所引起的单条路面碳排放量最小,但对本项目研究区而言,出于对通车效率的考虑,在路面优化设计一中并未将所有路面都改为碎石路面。而优化设计二中使用沥青进行永久性路面改造,既能保证通车效率,又比混凝土路面带来更少的碳排放量,还能有效延长整治工程的使用寿命。优化设计二中碳排放量的减少幅度大主要是由改动对象较多、使用年限长造成的。如果优化设计二、三相结合,所导致的碳排放量更小。但是在实际施工过程中,沥青材料所需要的投资较高,因此可以对部分道路适当降低通车效率要求,选择碳排放量更低、投资更少的碎石路面进行铺装,而对于通车要求较高的路段,可采用与素土路面合理结合的形式进行铺设。

4)从表4中不同方案的碳排放量比较归纳可以得出,改變灌溉方式所引起的碳排放量减少幅度也较大。这是因为喷灌在节水方面效果显著,而节水又可以带来电力的节约,因此对碳排放的减少贡献较大,但与低压管道灌溉相比,喷灌的能耗较大,需要的投资较高,因此二者的优劣选择,还需根据具体项目区的情况进行具体分析。

5)由数据分析,就整治工程本身,灌溉排水工程以及道路工程对碳排放量的影响较大,尤其是道路工程,对整治过程本身的碳排放量贡献较大,究其原因,是由于根据因地制宜原则的指导以及本项目区的具体状况,研究中并未进行工程量较大的土地平整工作以及沟渠建设等大型整治区所需要的工程。由不同设计方式碳排放量的不同分析得知,更为低碳的材料的使用对降低碳排放量的影响显著。进行减量化设计与生态设计,减少不必要的路面硬化,既能保证一定的通行效率,又能降低碳排放量,促进生态系统的良性循环。如果能将减少原材料的投入、使用低碳材料与进行生态设计结合起来,则减碳效果会更加显著。

5 小结与讨论

5.1 小结

1)结合研究区自身的特点,在保证效率的前提下,就低碳发展模式而言,选择最为低碳的方案七更为合适,但方案七中的喷灌方式以及永久性路面材料的使用都是需要大量投资才能得以实现,因此在具体进行土地整治时,也可合理降低效率要求,选择使用低压管道灌溉,并以碎石材料进行路面铺装,同时配合生态设计,使实施效果更佳。

2)土地整治在设计施工的过程当中,应当合理减少能源、资源的投入,在保证实现土地高效利用目的的基础上,减少能源资源的消耗量,真正节约、高效地使用各种能源与资源,实现节能减排与发展的双赢。

3)土地整治工程应当遵循因地制宜的原则,尽量避免大兴土木,进行生态型设计,选用更为适合的乡土材料,从系统的角度进行规划设计,促进当地的生态系统形成良性循环。

5.2 讨论

1)本研究所选择的项目区有其地理位置特点以及自身条件特性,如无需进行平田整地,不宜进行大型水利工程设施建设等,因此,针对其所做出的土地整治方案并非完全通用,但根据研究所得出的优化设计思路具有一定的普适性。

2)在进行碳排放量的核算时,更多地考虑整治工程中的材料选择以及工程对后续农业生产活动带来的影响,但对整治工程中的施工过程带来的碳排放量考虑较少,可能导致结果与实际情况略有出入。

3)使用IPCC清单算法进行核算,但在计算过程中采用了通用参考系数,对地域不同所带来的微小差异忽略不计。在进行永久性路面铺装的碳排放量核算时,未考虑不同地区的微小差异,可能导致结果与实际情况略有出入。实际操作时,应秉承因地制宜原则,使研究成果本土化后再进行运用。

参考文献:

[1] 张正峰,赵 伟.土地整理的生态环境效应分析[J].农业工程学报,2007,23(8):281-285.

[2] 张正峰.国外可持续土地整理的发展特征及对我国的启示[J].生态经济,2007(10):144-147.

[3] 李 展,彭补拙.江苏省吴江市土地整理理论与实践研究[J].资源科学,2000,22(3):70-73.

[4] 吴次芳,陈美球.乡村土地整理的若干技术问题探讨[J].中国土地科学,1997,11(4):41-45.

[5] 冯广京.我国农地整理模式初步研究[J].中国土地,1997(6):14-20.

[6] 邓小华,周 婧.“低碳”内涵的国际贸易相关问题研究[J].国际商务-对外经济贸易大学学报,2011(5):35-42.

[7] 王 莉,陈 浮,陈海燕,等.低碳经济和土地集约利用的脱钩分析体系研究—以江苏省昆山经济开发区为例[J].水土保持研究,2012,19(4):218-222.

[8] 梁流涛.基于循环经济的土地可持续利用模式探讨[J].资源节约与保护,2010(3):56-57.

[9] 罗 丹.基于地块面积的土地整理耕作效率研究[D].北京:中国农业大学,2012.

[10] 赵华甫,吴克宁,王自威,等.中国东北典型黑土区土地整理规划设计模式[J].资源科学,2011,33(5):929-934.

[11] IPCC.2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventorise[M].JAPAN:IGES,2008.

[12] 张德英,张丽霞.碳源排碳量估算办法研究进展[J].内蒙古林业科技,2005(1):20-23.

[13] IPCC,OECD,IEA. Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventorise[M].UK:Bracknell,1997.

[14] IPCC. Summary for Policymakers of Climate Change 2007:The Physical Science Basis[M].Cambridge:Cambridge University Press,2007.

[15] 高彩玲,高 歌,張 华,等.河南省水泥生产过程中CO2排放量估算[J].资源开发与市场,2012,28(8):696-698.

[16] 中国能源中长期发展战略研究项目组.中国能源中长期(2030、2050)发展战略研究:可再生能源卷[M].北京:科学出版社,2011.

[17] 陈瑜琦,王 静,蔡玉梅.发展燃料乙醇和生物柴油的碳排放效应综述[J].可再生能源,2015,33(2):257-266.

[18] OECD. Biofuels Support Policies:An Economic Assessment[M].Paris:Organization for Economic Cooperation and Development(OECD),2008.

[19] 2014年中国区域电网基准线排放因子(BM计算结果修改)[EB/OL].2015-05-12.http://www.tanjiaoyi.com/article-9530-1.html.

[20] 潘根兴,李恋卿,张旭辉.土壤有机碳库与全球变化研究的若干前沿问题[J].南京农业大学学报,2002,25(3):100-109.

[21] 吴军伟.道路工程碳排放量计算与分析模型的发展与应用[J].科技研究,2011,7(7):248-250,274.