道路交通事故死者脊柱损伤的法医学分析

张 巍耿广军

(1 中国刑事警察学院法医学系 辽宁 沈阳 110035;2 沈阳市公安局交警支队 辽宁 沈阳 110041)

道路交通事故死者脊柱损伤的法医学分析

张 巍1耿广军2

(1 中国刑事警察学院法医学系 辽宁 沈阳 110035;2 沈阳市公安局交警支队 辽宁 沈阳 110041)

为研究死亡交通事故中脊柱损伤的特点及成伤机制,对88例脊柱损伤的尸体解剖案例死者的一般情况、交通参与方式、损伤类型、骨折分布等资料进行统计分析。结果发现脊柱损伤中,胸椎损伤最常见,以棘突和椎体骨折多见。多发性椎骨骨折多于单发、双发椎骨骨折,在交通事故中,以机动车碾压造成的脊柱损伤多见。

法医病理学 交通事故 脊柱损伤

1 引言

脊柱损伤常常伤及脊髓,在临床上导致严重的后果,甚至死亡,常发生于矿难事故、交通事故、高坠、自然灾害等。脊柱损伤是道路交通事故(以下简称交通事故)中常见损伤[1]。目前,国内对交通事故中脊柱损伤的研究主要通过分析受伤人员的影像学检查来完成[2-3],缺少对死亡人员脊柱损伤特点的分析。故本研究收集88例脊柱损伤的交通事故死亡案例,分析脊柱损伤的分布和特点。

2 材料与方法

2.1 材料

对中国刑事警察学院近几年受理的交通事故死亡案例资料进行整理,收集88例脊柱损伤案例。所有案例均进行了完整的尸体解剖,并包括相应的案情资料。本研究所涉及的脊柱损伤包括颈椎、胸椎和腰椎骨折及脱位,未计数骶尾骨。

2.2 方法

根据尸体解剖记录和案情资料,确定交通事故成伤机制,对死者的交通参与方式和脊柱损伤的类型、部位、数量进行描述性分析,并采用SPSS18.0软件对相关数据进行统计分析,检验水平,α=0.05。

3 结果

3.1 一般情况

88名交通事故死亡人员中,男性63人,年龄最小者17岁,最大者88岁,平均年龄50.4岁;女性25人,年龄最小者22岁,最大者75岁,平均年龄50.1岁。

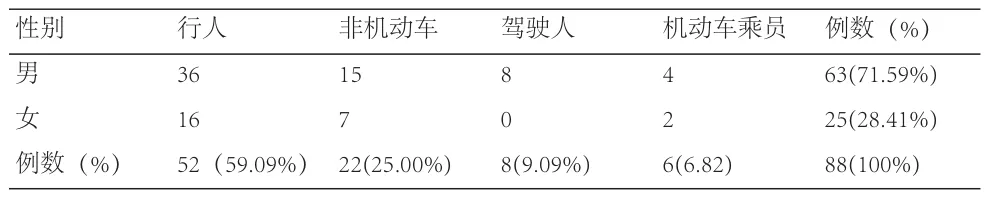

3.2 死者的交通参与方式

88例案例资料中,行人最多见,达52例(59.09%),其次是非机动车,22例,占25.00%,驾驶人及机动车乘员均不足10%,详见表1。

表1 交通参与方式

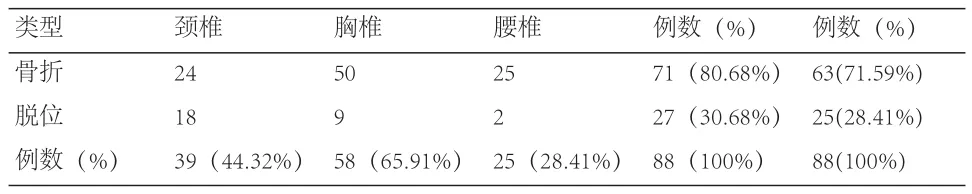

3.3 脊柱损伤类型

脊柱损伤中,骨折(71例,占80.68%)明显多于脱位(27例,30.68%)。脊柱骨折以胸椎最多见,共50例,腰椎、颈椎骨折分别为25例和24例。脊柱脱位以颈椎最多,共18例,胸椎、腰椎脱位分别为9例和2例,详见表2。

表2 脊柱损伤类型

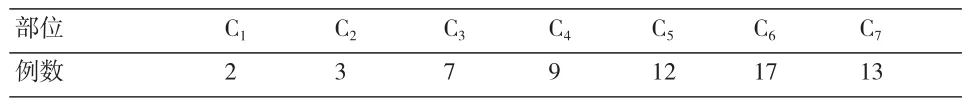

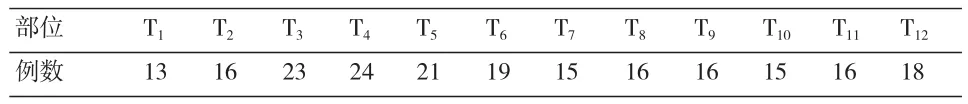

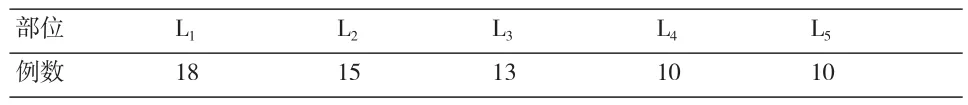

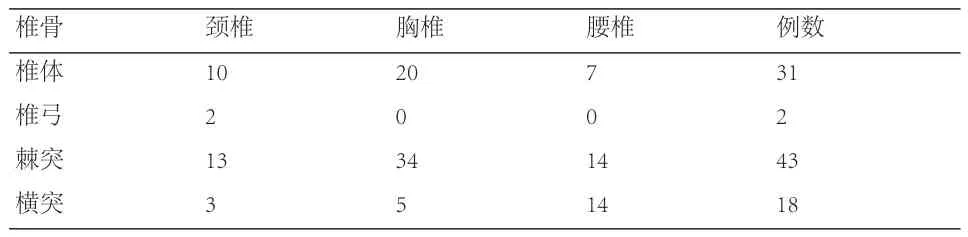

3.4 脊柱骨折部位分布

在24例颈椎骨折中,C6、C7骨折最多见,分别达17例和13例,C1、C2骨折最少见,分别为2例和3例;在50例胸椎骨折中,T4骨折最多见,达24例,其次为T3和T5,分别为23例和21例,T1骨折最少见,为13例;在25例腰椎骨折中,L1骨折最多见,达18例,其次是L2,为15例,L4和L5最少见,均为10例;在71例脊柱骨折中,以棘突骨折最多见,达43例,其次是椎体骨折,31例,椎弓骨折最少见,为2例,详见表3~6。

表3 颈椎骨折节段例数

表4 胸椎骨折节段例数

表5 腰椎骨折节段例数

表6 椎骨骨折部位分布

3.5 成伤机制分析

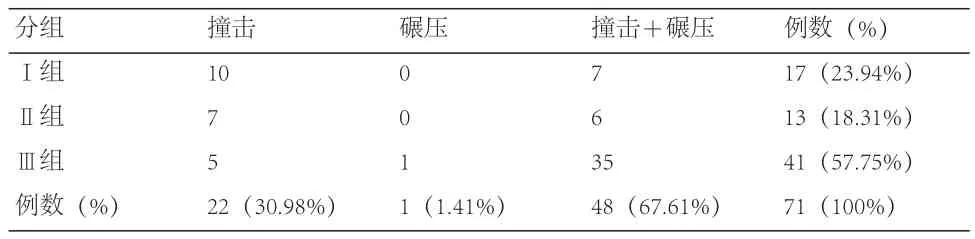

在Ⅰ组案例中,机动车撞击后死亡案例数10例,撞击、碾压后死亡案例7例。Ⅱ组案例中,撞击后死亡案例数7例,撞击、碾压后死亡案例6例。Ⅲ组案例中,撞击后死亡案例数5例,机动车直接碾压案例1例,撞击、碾压后死亡案例35例。详见表7。经χ2检验,Ⅰ组与Ⅱ组相比无明显差异(χ2=0.074,P>0.05),Ⅲ组与Ⅰ组、Ⅱ组相比存在明显差异(χ2=13.202,P<0.05和χ2=9.576,P<0.05)。

4 讨论

在本研究的案例资料中,死者在交通事故中的参与方式以行人最多见,其次是非机动车,驾驶人及乘员均不足10%。这与秦志东[3]和刘伟[4]的研究存在明显差异,此两项研究均以乘客比例最大,驾驶人次之,行人比例最小。其原因可能在于研究样本的差异,一是本研究以交通事故死者为研究对象,刘伟和秦志东的研究以交通事故伤者为研究对象;二是研究所收集的样本对象的交通方式分布差异。同时,这也说明在死亡交通事故中,行人和非机动车驾驶人属于弱势方,受到巨大暴力作用后,容易发生脊柱损伤。

表7 成伤机制与脊柱骨折数量关系

在Erdogan[5]的报道中,交通事故导致的脊柱损伤以颈椎最常见,胸椎最少。本资料的脊柱损伤中,以胸椎最多见,颈椎次之,腰椎最少见。两项研究结果出现较大差异的原因在于以下几个方面:一是交通参与方式的差异。Erdogan研究涉及案例中驾驶人和乘员占66.67%,行人占33.33%。本研究涉及案例驾驶人和乘员占15.91%,行人占59.09%,非机动车占25%。机动车驾驶人和乘员处于驾驶室内,背腰部与座位靠背接触,事故发生时,胸椎和腰椎较少受到外力直接作用,因而发生骨折、脱位的机率较小,而颈椎活动度大,在车辆受到前方或后方撞击时,颈椎易发生挥鞭样损伤,且头部受到剧烈撞击时,颈椎也易发生损伤。在Kiwerski[6]研究交通事故所致颈椎损伤案例中,驾驶人和乘员占70.59%,行人和自行车占23.95%,这也证明在交通事故中驾驶人和乘员容易发生颈椎损伤;二是研究对象的差异。Erdogan资料的研究对象是交通事故中伤者,而本资料的研究对象交通事故死者,两个研究样本的损伤程度有明显差异;三是损伤机制的差异。在不发生车辆翻滚或车内人员被抛出车外的交通事故中,驾驶人和乘员成伤机制以撞击为主。本资料损伤机制以机动车撞击后碾压人体为主,在交通事故撞击、摔跌、碾压过程中,行人和骑自行车人胸部容易遭受外力作用而发生骨折。同时,由于胸廓的骨性结构支撑,在车辆碾压时,与颈椎和腰椎相比,暴力更容易集中作用于胸椎。因此,本研究中胸椎损伤的比例最高。在本资料案例中,3块及以上椎骨骨折案例比例达57.75%,与发生1块、2块椎骨骨折案例的成伤机制存在明显差异,提示交通事故碾压时更容易发生多块椎骨骨折。

本资料案例中的颈椎骨折以C6、C7多见,腰椎骨折以L1、L2多见。上述骨折部位均是发生应力集中的脊柱移行部位,因此容易发生骨折[7]。关于交通事故胸椎骨折好发部位的报道中,以T11、T12多见,而本研究胸椎骨折以T4最多见,T3、T5次之,这可能与胸椎后凸有关,机动车碾压时,更容易造成T3~T5骨折,具体的原因还有待于进一步研究。本资料案例脊柱脱位多发生于颈椎(18/27),这可能与颈椎的结构有关。与其他椎骨相比,颈椎上下关节突与椎体形成45°角,因此,在外伤时易引起颈椎脱位[8]。

对本资料案例椎骨骨折部位分析发现,棘突和椎体容易发生骨折,且多见于胸椎,横突骨折以腰椎最常见,椎弓极少发生骨折。上述骨折部位分布与椎骨结构特点以及成伤机制有关。椎体呈短圆柱形,是椎骨负重的主要部分,随着年龄的增加,其结构承受力逐渐下降[9],受到暴力作用时相对容易发生骨折。棘突为左右椎板在后中线的融合处伸向背侧的骨性突起,受到暴力作用时容易发生骨折。同时,由于椎体和棘突位于椎骨的中轴线,在车辆碾压时,椎体和棘突承受巨大暴力直接作用,因此,更容易发生骨折。与颈椎和胸椎相比,腰椎横突相对较长,与椎骨夹角大,接近90°,受到外力作用时,易发生骨折。椎弓呈半环形,结构坚固,不易发生骨折。

脊柱表面有丰富的肌肉、韧带等软组织附着,在尸体解剖时容易漏检脊柱损伤,尤其是对于棘突骨折,需要切开项背腰部皮肤检查。因此,有必要掌握脊柱损伤常见部位、特点,这对于分析交通事故发生的受力方向、次数及成伤机制具有重要意义。

[1]GoniewiczM,NogalskiA,Khayesi M,et al. Pattern of road traffic in juries in LublinCounty,Poland[J]. Cent Eur J Public Health,2012,20(2):116-120.

[2]宋跃明,饶书城,李志铭,等.交通事故所致四肢与脊柱损伤434例分析[J].骨与关节损伤杂志,1993(1):45-46.

[3]秦志东,张磊.交通事故中脊柱损伤法医鉴定的特点分析[J].医学与法学,2015(3):63-64.

[4]刘伟,朱春瑞.法医临床鉴定中道路交通事故脊柱损伤的特点分析[J].医学与法学,2014(3):60-61.

[5]Erdogan Mö, Anla Demir S, Kosargelir M,et al.Local differences in the epidemiology of traumatic spinal injuries[J]. Ulus TravmaAcilCerrahi Derg,2013(1):49-52.

[6]Kiwerski JE.The causes,sequelae and attempts at prevention of cervical spine in juries in Poland[J].Paraplegia, 1993(8):527-533.

[7]王亦璁.骨与关节损伤[M].4版.北京:人民卫生出版社,2007: 1066.

[8]王正国.王正国创伤外科学[M].上海:上海科学技术出版社,2002:1875.

[9]侯树勋.现代创伤骨科学[M].北市:人民军医出版社,2002:914.

(责任编辑:孟凡骞)

DF795.4

A

2095-7939(2017)01-0108-03

10.14060/j.issn.2095-7939.2017.01.018

2016-10-31

张巍(1969-),男,辽宁凌海人,中国刑事警察学院法医学系副教授,博士,主要从事法医病理学研究。