主持人语:决定生成

寒 碧

主持人语:决定生成

寒 碧

井上有一是个异数,这个展览不同寻常。

展览命名为“书法的解放”,径用了有一同题的文章,写于五十年代初,口吻仿佛露布文。今天展示的作品,精神上相与叠合。我先简略引证,然后稍加评议:

书法是万人的艺术,要解放书法。书法家们该放下幌子了!必须人人是书法家。

没有比书法家自以为垄断着书法更滑稽可笑的事。

书法家赤条条的来吧!豁出去摈弃一切,作一个人重新起步吧!

砸烂装模作样的面具、横行霸道的虚伪!我以特别复杂的心态来面对这些话语,必须先老实承认,不习惯这种“语法”。但是“习惯”又是什么呢?要不要展开省思呢?我有一个信念:我们要支配习惯,不应被习惯支配。

比如这种习惯:面对类似语法,亲近或者隔膜,接受或者反对,观念的作用力大,立场的占位欲强,思考是架空的,理解是选边的。这就会漠视切身感受的作用,同时将丧失进入作品的可能。

我要说的是,有一的观念及语法,只是对作品的导入和印证,不能颠倒过来,否则即为理障。

所以围绕着有一的艺术,所有喜与不喜的争论,好与不好的效法,也许没有道着,也许没有学好,也许没有作用,最终隔于理障。

这才是井上有一,也就是决定生成。

“决定生成”,源自尼采。我读井上有一,时常想到尼采,不止由意志的越世相近,更因其艺术的经验相合。尼采“为一切人又不为任何人”,其证明普遍之可能,乃通过“为己”之结穴。所谓“书法是万人的艺术”,虽口角异同于博伊斯①就“决定生成”而言,有一“书法是万人的艺术”、“必须人人是书法家”,配称博伊斯“人人都是艺术家”的前导,尽管各有出发点,具体情境不同,自有历史规定。但对“生成”的理解相重叠,故其陈述的方向有交叉。这个问题另文详叙。博伊斯: "Only on condition of a radical widening of de fi nitions will it be possible for art and activities related to art [to] provide evidence that art is now the only evolutionary-revolutionary power. Only art is capable of dismantling the repressive effects of a senile social system that continues to totter along the deathline: to dismantle in order to build ‘A SOCIAL ORGANISM AS A WORK OF ART’… EVERY HUMAN BEING IS AN ARTIST who – from his state of freedom – the position of freedom that he experiences at fi rst-hand – learns to determine the other positions of the TOTAL ART WORK OF THE FUTURE SOCIAL ORDER."(1973) (Caroline Tisdall: Art into Society, Society into Art. ICA, London, 1974, p.48),其思路皆根自生成论:“存在着的不是生成,生成着的不是存在”,所有的本质规定或概念框定都是存在的虚构和骗局,要受到生成的否定和抵抗。生成意味着不断的创造可能,而不是既定的范畴标识。

这是不是绕回了观念?当然不是。它其实是召回了身心:“抓住我们的心”(有一)、“感官不骗人”(尼采)。所以他写“梦”写“幻”写“花”写“月”写“愚”写“贫”……除表出心田的荒枯渴想,分明是肉身的翻滚挣扎。那种深刻的纷乱,喻于极端的爱痛,捆绑在命运之轮……

我的意思是,领会井上有一,真正作为解人,就要把“解放”之类的观念立场置换成进入作品的身心感受,包括心手关系的紧张、形式语言的强度。

《诗书画》第十八期曾发表有一的“鸟”系列,由海上雅臣整理推阐,他当时取名“至境”,我读后特感悲凉,有一忍受着病痛的百般折磨、用志于一字的不懈推敲,他的形式语言,就在生死之间:“有一以被逼上绝境的心情,受芭蕉晚年绝唱的诱惑,加紧对书业要有个交代。”海上雅臣如是说。

芭蕉的绝唱是:

今秋岁已衰,云随风,鸟北归。有一则感慨说:

我在花甲之年才深悟此句的真髓,成了书写“鸟”字的契机。

在别人眼里,鸟就是鸟,不是别的。

但在有一这里,“鸟”不是“鸟”了,而化为“境”。其实芭蕉的“鸟北归”也不是“鸟”,包括杜牧的“鸟去鸟来山色里”,都不是“鸟”,都造为“境”。所不同者,有一之“鸟”,成为“至境”,“至境”呈现“心境”,在他就是“困境”,并且抵于“绝境”。由此可悟“日日绝笔”。

有一对书法艺术的独异创发、卓越贡献是世界性的,他的形式语言、视觉力量,包括心理化深至,乃至抽象性接应,都已骎骎于西方现代性膏壤风会,并符契于相关艺术史叙述框架。但历史写作受语言文字的限制,长于勾勒原则性的区分,却易于忽略日常、上手、近在眼前者。故书法最本真的方面,反而难用艺术史的语言描述。

有一的创作实践和自己的理论延伸、包括当时的学术阐释,都与前述思想风会互为作用,是历史动力的过程,不为一锤定音的结论,否则就无所谓“生成”了。比如“解放”立场,包括“民间”意向,要在语境中解会,而忌观念性掉弄。简单叙来,书法并不需要“解放”,因其本就“敞开”,向艺术的一切可能推进,当然也包括历史的约束回视;书法亦无所谓“民间”,因其系于“万人”,本来属于生活,只有切近心灵,才使艺术上手;没有心灵则没有书法,则没有艺术,并“生活”也不真有。

这使我们对有一创作有了不同观察:不同于笼罩宏远的历史分期叙述,而遭遇了书法本体的“心手”关系。欧美的情况可先搁置,就讲东亚,无论在日本本土的传播和阻抑,还是在中国受到的赞美和诟詈,都不尽是思潮观念问题,甚至也不是风格趣味问题,而本质上是对心手关系的理解和感受问题。对有一的解与不解,这是个重中之重。不解的不都是书法外行,很多人有专业执照,重视文化不缺知识,南帖北碑技术熟练,关键是“手”很发达,可悲 者“心”无归宿。

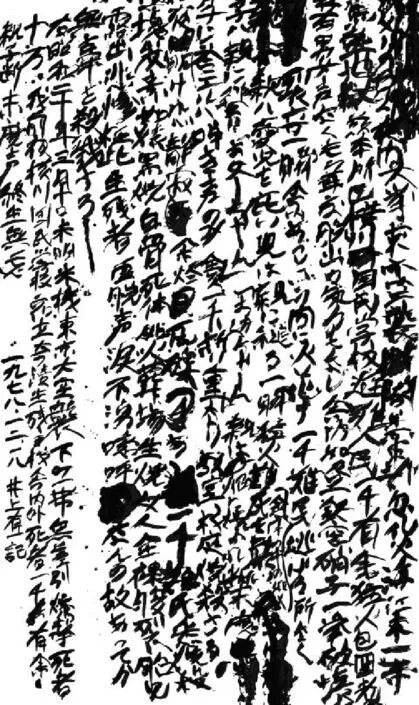

1978年井上有一为『纪念东京大空袭三十周年』创作的《啊!横川国民学校》

骨

1959年井上有一在北海道举行的研究会上现场创作『骨』字

无我

※ 本文为作者在“书法的解放:纪念井上有一百年诞辰艺术展”上的致辞。有增删。