政党发展视野下民国初年的“不党主义”及其启示

内容提要民初主要的政治力量北洋军阀、立宪派和革命派的“不党主义”,即不要政党的主张和表现各不相同。从政党发展的视角考察不党主义的认知特征、思想根源和政权逻辑,可以判断出这是一种对政党发展的误读,是政党发展早期阶段、初级阶段的历史产物。不党主义在一定程度上阻碍了当时政党组织的发展和政党制度的稳固建立,并影响到之后政党发展进程的转向,有必要廓清不党主义中所彰显的一些错误的政党观,以此推进今天的政党建设。

关键词政党发展不党主义误读民初

〔中图分类号〕D05〔文献标识码〕A〔文章编号〕0447-662X(2017)03-0102-09

作为政治发展(political development)的一个主要组成部分,政党发展(party development)既是一个有指向性的目标体系和正向性的变迁进程,同时也是一个有低落、有起伏、有挫折、有中断的辩证发展而非直线性变迁的进程,这更凸显了政党发展的整体脉络和丰富意蕴。研究政党发展要回溯到政党形成及早期发展阶段,这是一个对政党发展有着重大影响的“来源”问题。民初的政党试验是近代史学界的研究热点,但是政治学或者说政党学的分析却始终非常匮乏,本文从政党发展的视角对民初主要的政治力量北洋军阀、立宪派和革命派的“不党主义”进行一个全景式的考察,厘清不党主义的认知特征、思想根源和政权逻辑,目的一是彰显政党认知层面的复杂性和多面性,二是廓清不党主义中所彰显的一些错误的政党观,以此推进当今的政党建设。

一、民初“不党主义”的表现

处于现代化之中的国家或地区,政党发展总会面临两种截然不同的价值取向:一是接受、认同;二是反对、攻击。民初的政党实践和政党理念的宣传、政党思潮的造势紧密联系,鼓吹政党派和反对政党派这两种截然相反的政党力量相伴相随、相互牵扯、相互博弈,共同影响着当时的政治时局走向。清末民初主要存在三种政治力量:以梁启超为首的立宪派、孙中山为首的革命派和袁世凯为首的北洋军阀,这三种政治力量的政党观、政党立场的变化对政党发展的影响更为深远。总体来看,北洋军阀、立宪派和革命派的“不党主义”主张和表现各不相同,这是政党发展早期阶段、初级阶段的历史产物,这种不党主义在一定程度上阻碍了当时政党组织的发展成熟和政党制度的稳固建立,并影响到之后中国政党发展进程的转向,这些对政党的误读依然或多或少、或隐或显地影响着我们当下的政党观,成为中国政党发展中的消极因素。

* 基金项目:国家社会科学基金项目“政党组织变革的比较研究”(15&BZZ030)

1.袁世凯的不党主义

民国初年最强有力的政治力量是以袁世凯为首的北洋军阀集团,主要原因在于北洋军阀拥有军队,控制了军权。回顾民初党争的全过程,从1912 年到1914年初不过两年多,袁世凯始终是民初党争的操纵者。袁世凯是一位现实主义者,一直坚守所谓的“不党主义”,不参加任何政党,不具有任何党籍,其根本目的是超然于各政党之外,希冀成为控制所有政党力量的主导者,便于其攫取更大的政治权力。袁世凯的不党主义纯粹是站在传统的个人集权立场之上,政党态度是围绕自身对权力的控制展开的,对政党的态度是为我所用的。当党争有利于自身权力的垄断和稳固时,他对政党的态度是控制和利用。1912年底国民党在第一次国会选举中获得参众两院870个议席中的392个席位,一跃而为议会内第一大党,梁启超建议袁世凯利用旧立宪派组织政党,以此和国民党抗衡,梁启超的组党计划得到了地位尚未巩固的袁世凯的大力支持。1913年5 月29 日,在袁世凯的支持下,梁启超、张謇等旧立宪派联络共和、民主与统一三党正式合并成立进步党,民国初年左右中国政局的三股力量此时有两股合流,袁世凯的权力通过借助旧立宪党人的支持得到扩大和巩固,国会内部也逐渐形成国民党、进步党二党对峙、两党竞争的格局。

但是这种政党发展的良好势头并未保持下去,当党争威胁到自身对权力的垄断、独占时,如宋教仁领导的国民党在国会内部积极寻求建立政党内阁制,这对袁世凯主张建立的总统制构成阻碍,此时袁世凯对政党的态度就是极力否定,甚至是实施镇压政党政策,他的不党主义最终导致反政党主义政策的推行。1913年10月,袁世凯下令解散国民党,撤销国民党籍议员资格,使国会不足法定人数而无法召开,1914年1月10日,袁世凯以国会“悉为挟制党见者所蹂躏,几酿成暴民专制之局”下令对残留国会议员停职并解散国会,2月28日,袁世凯以“牵涉内乱嫌疑”、“办事鲜有成效”为由,下令解散各省省议会。汪朝光:《中国近代通史:民国的初建(1912-1923)》(第6卷),江苏人民出版社,2007年,第62页。至此议会制度在法律上不复存在,政党失去了活动舞台——国会,袁世凯军人政权的武力干涉直接扼杀了民初建构两党制的努力。

民初国民党领袖宋教仁一向坚持实行政党内阁,1912年宋教仁在南京演说时再次强调要实行责任内阁制度,虚化总统权力,他认为“总统当为不负责任,由国务院负责,内阁制之精神,实为共和国之良好制也”。郭汉民编:《宋教仁集》,湖南人民出版社,2008年,第530页。国民党希望临时约法中责任内阁制的实施能够对袁世凯构成制约,主张宪法规定国务总理及各国务员由议会提出且决议,不必由总统提出及任命,这是一种议会制政府,政府由议会产生并对议会负责。这样大总统就会像法国总统那样只扮演仪式性的角色,没有实质性的政治实权,这对于有政治野心的袁世凯来说自然是难以接受的。袁世凯对《临时约法》中规定的责任内阁制不满,意欲采取总统制,为巩固自身权力,袁世凱视党争“祸国”,在此基础上提出他自己的“人才内阁”说:“故余之意见,不注意党派而专注重人才。吾国今日政党方在萌芽,纯粹政党内阁尚难完全成立。若再越数年,民国基础巩固,政党亦皆发达,人材辈出,届时余已退老山林,听诸君组织政党内阁可也”。《大总统与同盟会代表之谈话》,《政府公报》1912年6月22日。

按照亨廷顿的分析,无政党政体乃是传统社会的自然政体,在一个高度传统化的政治体制内,各种力量往往试图阻止政党的出现,甚至是有意识地采用武力遏止,费尽心机地寻找政党的替代物,无政党国家即保守国家,反政党国家就是反动国家。[美]塞缪尔·亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》,王冠华等译,生活·读书·新知三联书店,1989年,第376页。由此可见,袁世凯所谓的人才内阁其实就是对政党内阁的一种替代物,不过这种替代物并不是什么新鲜事物,所谓人才内阁只是发挥一种选贤与能、精英遴选的功能,这是统治者自上而下的一种执政行为,与民主无关。现代政治体制的重大变化体现在政务官与事务官的差异,普通的行政官员、官僚阶层、事务官可以通过考试如文官或公务员制度产生,但是对于高级行政长官、政务官如总统、首相、总理或省长、州长等都必须通过民选产生,这也意味着人民决定即民主的原则。袁世凯意识到民初政党发展的不成熟、萌芽状态,这个判断没有错,但是他却低估或错估了政党对于现代政治体系的不可或缺性。从这个角度言之,袁世凯的人才内阁替代不了政党内阁,以袁世凯为首的军事政权控制下的北洋政府宣布政党违法,试图以纯粹的行政手段治理国家,这是一种传统的保守主义的立场。对政党的普遍怀疑存在于许多处于现代化之中的国家,没有政党的国家难以产生持久变革和化解变革所带来的冲击的制度化手段,其在推行政治、经济、社会现代化方面的能力也就受到极大的限制。

事实上,袁世凯所向往的总统制是不要政党的总统制,这根本不是现代意义上的总统制。总统制与内阁制在政府内部权力机构立法机关、行政机关的产生方式和权力关系等方面存在差异,以美国为代表的总统制强调三权分立,行政权、立法权和司法权相互独立、相互监督,由不同的方式产生,而以英国为代表的责任内阁制是议会主导、立法权与行政权合一的制度,行政机构产生于议会,并对议会负责。总统制或内阁制只是一种政府组建方式,是一种行政体制,在这个过程中,核心的主导力量是政党制度,政党组织通过选举获得组建政府的权力,政党权力控制政府权力,自从政党诞生以后,政党就成為控制政权变更的核心力量,这是与传统政体相区别的关键。1914年12月28日通过的《修正大总统选举法》已经规定总统任期10年,连任不受限制,总统继任人由现任总统推荐,此时无论在法律上还是事实上,袁世凯几乎已经成为中华民国的终身制元首。不过袁世凯并没有满足,袁世凯是典型的集权论者,他始终认为中国需要一个强有力的、高度集权的政府,这使他最终走向复辟帝制。对于袁世凯来说,所谓的总统制根本不是政党政治下的总统制,只不过是传统君主制的代名词,是个人集权的变种,这也是为什么最终他还是要走向复辟君主制之路的根由,他的政治价值取向始终是传统个人集权式的、保守的个人统治方式,不具备现代民主理念。

2.梁启超的不党主义

清末民初的最后十余年是西方政党理念和制度全面移植到中国的历史阶段,整个社会包括政治精英和部分普通的民众对政党的基本价值取向是肯定的、正面的,但是随着政治形势的发展,尤其是由于政党政治的不完善,导致了部分精英和民众对政党的失望甚至是幻灭的情绪,民初政党失败后,残余的政党只能以会、系为名,这反映出当时整个社会的厌党心态。民初另外一个重要的政治力量立宪派的政党立场从清末到民初发生了明显的转变:清末立宪派一直都是积极主张、宣传政党政治的倡导者和实践者,但是在经历民初政党政治的筹备失败后,在面临党争所带来的负面效应时,以梁启超为代表的立宪党人的政党立场,从大力鼓吹变成消极失望,最终走向“不党主义”即不要政党。1915年1月,追求政党政治20多年的梁启超发表了《吾今后所以报国者》一文,表明“吾为此惧,故吾于政治团体之行动,遂不得不中止”,“吾以二十年来几度之阅历,吾深觉政治之基础恒在社会”。林志钧编:《饮冰室文集·之三十三》,中华书局,1989年,第52页。梁启超奔走政坛多年,看到政治建设始终不上轨道,他对在中国组建政党和实现政党政治失去信心,因此既不搞政治也不谈政治了,而是致力于“社会建设”。基于此,他提出有志者应该离开自己所属党派,为了国家利益,形成友谊的结合,即所谓的“不党主义”,“不党主义云者,当超出政党之外,一致协力,共济国事,所谓举国一致论是也”。荣孟源、章伯锋主编:《近代稗海第六辑》,四川人民出版社,1987年,第55页。

梁启超的不党主义与其说是对政党政治本身的否定,不如说是对民初党争的失败和不成熟进行的反思。日本学者冈泽宪芙指出,传统的反政党主义源自于对政党强大力量的恐惧,而现代的反政党主义是以批判政党功能的不健全和无能为基础,[日]冈泽宪芙:《政党》,耿小曼译,经济日报出版社,1991年,第100页。袁世凯属于前者,梁启超属于后者,二者不能混为一谈。如果说以北洋军阀为代表的传统保守主义者反对政党是出于恐惧,害怕政党的出现对自身权力的独占带来威胁,那么一些立宪党人的立场从鼓吹政党转变为反对政党,这与其说是反对政党,不如说是在反思民初党争的不健全或不完善,这与袁世凯为代表的北洋军阀最后的反政党主张和镇压政党行为截然不同。不过尽管梁启超反政党的主张出发点与袁世凯不尽相同,但是同样带来一定的消极后果,最大的消极后果就是混淆了政党之争与朋党之争的差异,不能以全局的、动态的、发展的、理性的视角评估党争的正面、负面效应,而且原来政党的支持者、倡导者变成了反对者,这对当时整个社会的厌党心态和行为是一种推动,对于当时已经非常脆弱的政党力量来说,更是一种打击。

3.革命派的不党主义

革命派的政党态度在辛亥革命前后发生了明显的变化。辛亥革命前,革命派的不党主义表现为不要政党,这点与袁世凯类似,与革命党人同时代的立宪派是政党政治的坚决拥护者,立宪派一直把组建政党看成是未来实行君主立宪后他们个人及团体跻身权力中枢的手段,这与革命党人把推翻满清王朝作为第一要务的政治理想完全对立,对于与自己政治信仰、宗旨和活动方式相异的立宪派所推崇的政党组织,革命党人如朱执信、章太炎、孙中山等人多从不同的角度给予猛烈的批判,他们对政党持批评、反对态度,是鲜明的不党主义者。比较典型的就是1908年10月,章太炎在批判立宪派人物要求速开国会、倡言建立代议制时,将西方国家的政党政治尤其是美国的“政党分肥制”(spoils system)与中国古代的“朋党政治”相提并论:外观美政,总统更移,自台阁以至抱案之吏,无不随之更调,此其朋党比周,为蠢已甚。汤志钧编:《章太炎政论选集》(上册),中华书局,1977年,第467页。辛亥革命前革命党人追求的“民权”是直接民主制,而政党是间接民主制即代议民主制的产物,政党充当的是社会和国家之间中介者的角色,革命党人认为无须这种中介组织的存在。杨德山指出,此时政党学说并没有将议会外产生的“群众型”、“革命型”政党纳入观察、研究的范围,在无现成思想材料可供参考的情况下,革命党人自然得出反对政党政治特别是议会内产生的政党的结论。杨德山:《中国近代资产阶级政党学说研究》,人民出版社,2002年,第122~123页。

辛亥革命后,《中华民国临时约法》中有关结社自由的法律规定和议会内阁制的实施,对政党的产生起到了积极的诱发效果,中国出现了有史以来从未有过的政党勃兴的现象。为了适应政治形势的剧烈变化,同时谋求政党内阁这一政治目标,1912年同盟会实际的负责人宋教仁改组同盟会为国民党。在同盟会的核心领导层中,宋教仁是系统阐述政党思想的突出人物,宋教仁力主同盟会应从秘密状态转为公开状态,成为公开的谋求组阁的政党,在宪法的框架内从事议会竞选活动。孙中山、宋教仁等人特地将改组后的国民党指称为“革命的政党”,阐明了“革命的政党”与过去的“革命党”之间有很大的区别:以往的革命党作为一种秘密组织,其行动方式是暗杀、暴动、流血等非法的政治参与方式,宗旨是排满,活动范围局限于海外,不为当政者所容,而革命的政党已改组为国内公开的政治组织,其行动方式是通过文明的、和平的选举方式来获取政权。不过在1913年3月20日宋教仁被暗杀后,当时的政治时局发生根本性变化,以孙中山为首的革命派发动反袁的二次革命,二次革命失败后,孙中山的政党立场发生明显变化:此时孙中山的不党主义不是表现为辛亥革命前的不要政党,而是表现为不要政党竞争,他对两党制彻底失望,开始向俄国学习建党思想,党建从多党竞争转向为单一、强大政党的创建,而这种建国政党(nation-building party)所创建的党国体制或政党国家(party state)、一种非竞争性的政党制度成为之后中国政党发展的基本范式。

二、不党主义的认知误区

民国初年的不党主义,无论是袁世凯的不要政党还是梁启超或孙中山对两党制的失望等等,无不是看到民初党争不断、意气之争不断所带来的负面效应时所产生的消极观点,他们都把民初议会内的派系之争等同于传统中国的朋党之争,即所谓的党争亡国。事实上,民初的政党之争和传统中国的朋党之争有着本质性的差异,朋党与政党生存的制度环境、发展路线以及作用机制都截然不同。

1.政党不等同于朋党

传统中国君主制度下合法的民間政治性社团难以生存,民众主要通过朋党或会党这两种秘密结社方式来实现利益聚合、政治表达等功能,朋党和会党的共同特点在于其暴力活动方式的秘密性、隐蔽性,二者的差异性主要在于成员结构不同:朋党是政治体系内统治精英(官员或士大夫)的结合体,而会党则是民间社会底层民众表达利益诉求的基本工具。民初政治精英尽管追求西方式的政党政治,但是在理解政党的时候依然自觉或不自觉地把政党和传统的朋党进行类比。朋党是专制政治的产物,政党是民主政治的产物,传统中国的朋党现象寄生在专制的皇权体系之下,虽然是一种派系,却是一种君主专制的附生物,可称之为专制派系,只要朋党产生的根源——专制的皇权制度不除,朋党也不可能转变为政党。岑树海:《从朋党、会党到政党的嬗变——论传统中国政治参与方式的现代转换》,《学海》2006年第4期。民初的议会宗派尽管只是一种政党组织雏形,还不是成熟的政党组织形态,但已经是民主制度下政治参与的基本工具,是议会内活动的政治团体,议会是现代民主制的代议和民选机构,议会制是民主制度的基础,这与君主专制下的朋党截然不同。

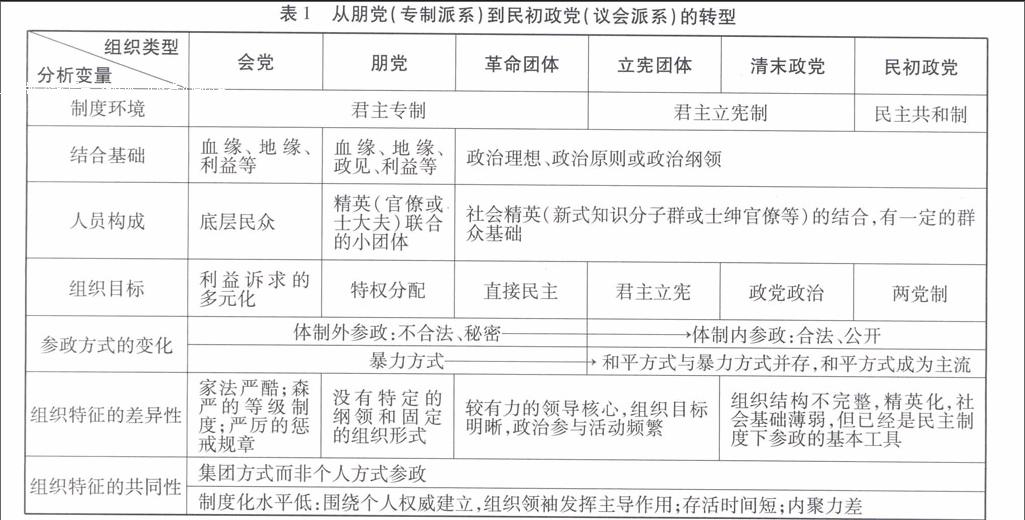

政治发展最基本的方面就在于政权的对外开放共享,全社会的社团可以通过合法的、和平的、制度化的方式参政、分享权力资源,传统社会原有的封闭、分散、自然、经验的、基于血缘或地缘的群体活动方式,可以转变为现代大规模的、开放的、基于共同目标而联合的组织形式即政党,政党成为20世纪中国最大的一个政治发明,政治发展和政党发展由此互相勾连,不可分割。民初政治结社的制度环境已经发生本质性变化,从君主专制转变为民主共和,席卷整个中国民间结社的狂潮和政治参与的迅速扩大为政党的诞生奠定组织基础,传统社会的秘密会党和朋党,经由革命团体和立宪团体的酝酿,最终转型为政党组织,这是一种质变,见表1。

组织类型分析变量会党朋党革命团体立宪团体清末政党民初政党制度环境君主专制君主立宪制民主共和制结合基础血缘、地缘、利益等血缘、地缘、政见、利益等政治理想、政治原则或政治纲领人员构成底层民众精英(官僚或士大夫)联合的小团体社会精英(新式知识分子群或士绅官僚等)的结合,有一定的群众基础组织目标利益诉求的多元化特权分配直接民主君主立宪政党政治两党制参政方式的变化体制外参政:不合法、秘密体制内参政:合法、公开暴力方式和平方式与暴力方式并存,和平方式成为主流组织特征的差异性家法严酷;森严的等级制度;严厉的惩戒规章没有特定的纲领和固定的组织形式较有力的领导核心,组织目标明晰,政治参与活动频繁组织结构不完整,精英化,社会基础薄弱,但已经是民主制度下参政的基本工具组织特征的共同性集团方式而非个人方式参政制度化水平低:围绕个人权威建立,组织领袖发挥主导作用;存活时间短;内聚力差注:此表根据作者收集资料自制。

2.从议会派系(干部党)到群众性政党的转型

在政党未完全制度化的国家,政党本身在很多方面近乎宗派。[英]戴维·米勒、[英]韦农·波格丹诺编:《布莱克维尔政治学百科全书》(修订版),邓正来等译,中国政法大学出版社,2002年,第264页。法国政党学家迪维尔热从政党起源的角度指出,政党发展意味着从干部党(cadre parties,或译为精英政党)向群众性政党(mass parties)的转型。Maurice Duverger, Political Parties: the Organization and Activity in the Modern State, London:Methuen,1954,pp.61~132. 干部党是一种议会宗派,它与群众性政党的特性比较见表2。张小劲:《关于政党组织嬗变问题的研究:综述与评价》,《欧洲》2002年第4期。表格内容有较大幅度的修改。从议会派系到群众性政党的转型必须有其成长的制度性基础——普选制度,普选权的日益扩展一直是被用来解释政党变迁的核心要素。S.M.Lipset and S.Rokkan, eds., Party System and Voter Alignments, New York:Free Press,1967, pp.11~102.政党的主要目的是获取政权,随着选举权的普及,早期严格的财产资格限制被取消,议会内的政治派别必须走出议会的小圈子走向社会,不断扩展自己的组织,形成全国性的、大众性的联合即群众性政党,从而才能赢得更多选票。正是因为普选制度的完善和参政权的扩大,才导致了从派系走向政党的蜕变,政党随着政治参与的扩大化逐步发展起来,同时政党又成为政治参与扩大化进程中的主要推动者,这也是政党的基本功能、角色定位的过程。G.Sartori, Parties and Party System, A Framework for Analysis, New York: Cambridge University Press, 1976,pp.24~29.

组织类型议会宗派(或干部党)群众性政党政党在社会与国家间的位置国家与社会间无明确界限政党是社会中不同阶级、不同利益群体的代表基本属性议会内的党团组织,政党雏形,政党发展早期阶段的组织形式制度化阶段的政党组织形式,较为成熟的政党组织模型社会政治的卷入程度有限普选大众普选政治性资源分布水平高度限制性相对集中政党资源主要来源个人联络党费和党员捐赠党员与精英间的关系党员就是精英,精英就是党员精英对普通党员负责组织特性规模小,精英化规模大,党内均质化;积极发展党员,组织严密,纪律严明沟通渠道私人间关系政党提供组织沟通渠道

一般公认的现代意义上的政党雏形起源于17世纪70年代英国的托利党和辉格党,这种议会宗派真正突破议会的活动领域,发展成为全国性的政治组织——群众性政党,是随着1832年通过《选举改革法》,扩大普选权之后才逐渐完成的,正如奥罗姆所言,直到19世纪20、30年代政党才具有强有力的组织和公众卷入。[美]安东尼·奥罗姆:《政治社会学导论——对政治实体的社会剖析》,董云虎、李云龙译,浙江人民出版社,1989年,第277页。民初的政党组织类似于一种迪韦尔热所界定的早期发展阶段的精英政党类型,是一种政党组织雏形和议会宗派,还没来得及向制度化水平更高的群众性政党转变,就已经走向衰落消亡。岑树海:《清末民初政党组织嬗变的类型学分析——基于精英政党的视角》,《江苏社会科学》2015年第5期。民初的早期政党雏形还只是依附于国家政权机构的相对封闭的政治群体,无论是自上而下渗透式的组织渗透,还是自下而上的组织扩张都非常薄弱,这在很大程度上限制了政党组织的成熟发展。这些政治组织并没有将其活动领域伸展到社会的各个层面,换言之,此时的政党政治还只是政治精英的游戏,而非社会中更广大普通民众的日常消费品。近代中国群众性政党组织则迟至中国国民党、中国共产党等建国政党(nation-building party)后才出现,而中国共产党夺取政权的胜利在很大程度上也证明了大规模的政治动员即群众路线、群众参与,或者说政党的社会基础对于政党发展的决定性作用。

三、党争的发展阶段

按照亨廷顿的分析,政党制度的发展一般会经历四个阶段:宗派期、极化期、扩展期和制度化阶段(factionalism, polarization, expansion and institutionalization)。[美]塞缪尔·亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》,王冠华等译,生活·读书·新知三联书店,1989年,第380~388页。民初的政党发展并没有从派系林立、两极分化的阶段走向比较成熟的扩展期和制度化阶段,袁世凯的戕害使之提前进入蛰伏状态。民初政党在实施运行中存在很多不足:“党派林立,党争不休,原则模糊,独立依附,惟利是趋,本性使然,党中见党,派复有派,分和无常,脱党跨党,进出自由,党德败坏,因人而党,主义无别,政见雷同”等等。茅海建:《戊戌政变的时间、过程与原委——先前研究各说的认知、补证、修正(一)》,《近代史研究》2002年第4期。这些都是政党发展初级阶段不成熟的正常表现,正如吴清所分析的,党中有党,派中有派,党派之间存在政治分歧是现代政党体制中不可避免的现象,这是不同社会集团为争夺权力资源的产物。要解决党派竞争的公开化、白热化所引发的社会政治动荡,关键在于为党派之间的权力竞争设置明确的制度化约束,而不是要取消政党竞争。吴清:《欧美政治现代化理论与实践误区》,《学术月刊》2015年第6期。民初的党争正是因为缺乏制度化阶段的培育,迫使袁世凯的复辟帝制、强人政治把整个社会再度拉回到专制主义。

政党组织的本质属性就是追求上台执政的权力,政党本身就是追求利益、追逐权力的工具,这是社会中所有民众政治参与的基本手段,不存在什么君子与小人的道德之分,而政治参与的根本目的就在于利益的再分配,这是一个极其自然而合理的过程。正是这种党争诉求的公开化、合理化、合法化、和平化和制度化,才使之成为政治发展源源不断的动力基础,这种追逐团体利益的过程正是实现公共利益的过程,事实上,私利的集合便是公益。政党是社会的一部分,英文的政党“party”一词就是从part部分演化而来,政党不可能是社会的全部,正是代表社会中不同利益群体的多个政党的存在,才使得公共利益的实现成为可能。而传统中国的政治人物相当避讳以“权力之争”来确定政治上的分歧,更倾向于用道德或观点上的差异作为权力角逐的包装,Lusian W. Pye, Asian Power and Politics: The Cultural Dimensions of Authority, Cambridge: Belknap Press, 1985,p.18.由于受到傳统中国政治文化中“义利之辨”的影响,政治精英耻于谈及利益、权力,追求利益、权力不能大声说出来,任何利益诉求、权力斗争都只能以秘密的、隐性的,甚至是非法的、暴力的、恐怖的如政变、起义、政治暗杀等流血方式进行,这造成了对政治发展的极大伤害。

民初竞争性的政党制度——两党制的尝试与实验,并不是因为社会结构的变化或阶级力量对比发生改变所致,也不是随着选举权的扩大、政党组织能力的增强以及政党间的良性竞争而自然而然的发展结果,在很大程度上其实是一种人为设计安排的结果。岑树海:《清末民初政党组织嬗变的类型学分析——基于精英政党的视角》,《江苏社会科学》2015年第5期。政党制度的稳固成熟并非简单的人为设计所能实现,政党制度的移植更要考虑到所在国情的适应性,它的正常运作不仅需要有与之相适应的社会、政治、经济条件的建设,更需要政党文化的长期培育,这包括对政党活动和政党制度的价值判断、心理认同和评价取向等因素,这是一个长期学习、训练、磨合和不断调整的过程。民初对西方政党制度的移植低估了本土政治传统的强大惰性,不仅没有全面了解西方政党制度的实质和发展过程,也没有注意到各国政党制度存在差异,对政党制度的准备程度亦明显不足。民初政党政治的夭折与其说是由于政党政治本身的缺陷造成的,还不如说是由于政党政治的不完善、不成熟所致,今天许多学者在探究民初政党的失败原因时,依然有意或无意地把民初不成熟的政党制度归咎于政党制度本身,这种对制度简单粗暴的理解是一种误区,当制度不能迅速成型、发挥政治功效时,就会全盘否定这种制度的价值。正如梁启超在1913年所言:十年来之中国,日日以离社会创制度为事,其极也,无大无小,悉移植之,植而萎焉,则咎制度之不善。梁启超:《述归国后一年来所感》,林志钧编:《饮冰室文集·之三十一》,中华书局,1989年,第25页。这种不党主义体现出一种制度建设中的急迫主义,认为只要确立立宪制度、组建政党、成立责任政府就可以实现强国保种的目的,这折射出当时对西方政治文化理解和接受的功利思想以及实用主义态度,普遍存在的急迫心理迫使许多改革措施只能停留于表面,而不愿做长期的铺垫和准备工作。

四、不党主义是一元化思想观的产物

从清末民初政治精英们对党争的态度上可以看出传统政治观、政治文化的深远影响。当时普遍存在对政党的道德论说,或者说对政党的泛道德化解读,这是清末民初政党理论中的关键性因素,这些视角、观点在西方近代政党学说中难觅其宗,这是传统中国以道德为基础的群体观的典型体现。当时对政党的理解都抱有极其强烈的道德负载,无论是鼓吹派还是反对派都是如此,对于认同政党、鼓吹政党的人来说,政党是一个有政治道德的团体,如郑浩认为政党者计民之利,谋民之福,除民之害,捍民之患。郑浩:《政党论》,《政论》第四号,1910年5月。 秦力山更是将党派提高到关系国家和种族存亡的高度来看待,“无党则国亡存之,无国则人亡存之”,“党之用意,岂有他哉,不过保一国之主权而已”。秦力山:《论非立大政党不足以救将亡之中国》,《清议报》第79册,1901年5月18日。秦力山将近代西方政党的利益聚合和利益表达的功能集中在“救亡”上面,呼吁国人联群结党,以挽救民族危亡,这是在清末社会各种社会危机和困境爆发的局面下,所产生的带有时局特征的观点。从反对政党的角度来看,同样存在许多对政党的道德解读,民初政党失败后,批判者们多从道德角度抨击政党一无是处,认为要挽救精神崩溃的中国,必须祛除政党的流毒,唤醒人们的道德良知,实现道德的回归,杨赫坤:《道德救亡六策》,《谠报》第10期。强调要从道德文化层面而非从制度化层面对政党纷争现象进行纠偏。政党一旦成为解救民族危机的政治工具,就变成了一个极其崇高的道德载体,党员是解救众生脱离苦海的寄托,而非追逐利益和权力等私欲的工具。党员或党魁既然背了这样沉重的道德负载,一旦出现什么负面行为,如民初党争不断、意气之争不断时,党员自身的个人问题也致使民众或者精英把过错归咎到政党制度本身,政党的合法性根基不断地被削弱、销蚀,这在很大程度上损害了民初政党组织的发展壮大和政党制度的稳固构建。

对政党的泛道德化解读容易产生极端主义,好就全好,政党是万能的,坏就全坏,政党是万恶的,既然党争不断带来负面效应,那么干脆就不要政党竞争,正如当时许多无政府主义者、保守主义者或激进主义者所倡导的那样,甚至当时对西方国家政党制度认识最为深刻的梁启超也未能免俗,最终陷入不党主义的窠臼。总体来看,这是一种政治文化的极端主义,有着极其深厚的历史根源,是传统中国一元论影响下政治思想观的典型体现,即非黑即白、非对即错的认识论,没有中间地带,没有多样性的价值观。在这种思想指导下的行为容易走向极端、激进、偏激和盲目,容易崇尚暴力,倾向于以个人的好恶和道德价值来评价政治事务,没有公共话语的逻辑思维,缺乏开放包容的观念,这种非此即彼、非友即敌的思维方式,正是近代中国现代化过程中激进主义(radicalism)、极端主义(extremism)滥觞的思想根源。从根本上讲,传统一元化的政治权力体系酝酿下的文化容易走向极端,缺乏宽容精神,而一个较为成熟的政党政治运作,宽容、多样性是政党文化中不可或缺的政治价值基础。正如政党理论家萨托利所指出的:17世纪以前,多样性一直被认为是不和与混乱的根源,而同见则被认为是任何政体的必要基础,后来相反的态度逐渐产生影响,多样性得到肯定,通过这一革命性的转变才达到今天的民主,古代的帝国、独裁、专制以及新老暴政全是清一色的世界,而建立在异见和多样性基础上的民主社会却是丰富多彩的。萨托利:《民主:宽容与多元》,王炎编:《直接民主与间接民主》,生活·读书·新知三联书店,1998年,第54页。

梁启超、宋教仁等人同样意识到宽容的必要性和重要意义。根据在日、美等国考察政党政治的情况,结合辛亥革命后国内政治形势的变化,1912年梁启超提出一个真正的政党必须具备6个条件,一是公共的目的,二是奋斗的决心,三是整肃的号令,四是公正的手段,五是牺牲的精神,六是“优容的气量”。在多党制情况下,他大声疾呼政党间的宽容精神,他强调指出,议会民主不能只靠一个政党来推进,必须有与之对立的政党,凡从事政党政治者,对于他党,“不可有破坏嫉妒之心,彼此竞争角逐,共谋政治进步。故政党对于他党,必须有优容之气量,主张虽绝相反对,亦各求国民之同情以谋政治之进步耳”。梁启超:《莅民主党欢迎会演说辞》,林志钧编:《饮冰室文集·之二十九》,中华书局,1989年,第13~22页。宋教仁也同样认为,“希望反对党亦发达,能至旗鼓相当而后已”。宋教仁:《致北京报馆书》,郭汉民编:《宋教仁集》(下册),中华书局,1981年,第421页。不过民初的政党运作并没有按照政治精英的设想、愿望进行,这种超越了当时的历史环境、社会基础而进行的政治实验,其中所反映出的排斥异己、不能包容不同政见的专制做法才是需要警惕的。

五、不党主义的政权逻辑

民国初年两党制在中国政局的尝试,说明当时的政治发展已经出现了一个重大的历史转折契机,即当时新兴的各派政治力量和社会团体可以通过政党这种现代性的政治组合,以和平的、竞选的方式来实现对政治领导权的控制,不过这种尝试很快就夭折了,这是政党发展过程的中断。尽管追求民主共和制度,但当时连最真诚的拥护者孙中山也不乏违宪之例,最典型的案例就是宋教仁案。“宋案”发生后,在如何对待袁世凯问题上,革命派的领导层孙中山和黄兴之间分歧严重,孙中山主张武力讨伐,认为通过国会和法律解决是不可能的,“国会乃口舌之争,法律无抵抗之力,欲求解决之方,惟有诉诸武力而已矣”。孫中山:《致黄兴书》,《孙中山全集》(第3卷),中华书局,1984年,第165页。 黄兴坚持:“民国已经成立,法律非无效力,对此问题,宜持以冷静态度,而待正当之解决”。湖南省社会科学院编:《黄兴集》,中华书局,1981年,第316页。黄兴主张采取法律的办法和程序,并期望国民党不论在野在朝,都能够遵循政党政治的游戏规则,不可使用暴力,黄兴与孙中山的想法完全相悖,结果孙中山的二次革命加上袁世凯称帝将和平改革的道路彻底堵死。袁伟时指出:孙中山发动二次革命以武力方式而不是以法律方式来解决宋教仁案,给了袁世凯解散国会的口实,政党政治的失败也使得孙中山转向一党专政,为之后中国政局转向“党治”埋下伏笔。袁伟时:《政治策略与民初宪政的历史经验》,《战略与管理》2000年第6期。

以孙中山为首的革命派发动二次革命,表面上是为了解决宋教仁案,实际上是通过武力方式重新获得政权,这也是孙中山的历史局限性所在,认为只有武力方式才是获得政权的唯一方式。对于当时政治制度的顶层设计者来说,孙中山对政治游戏的规则认知依然是传统式的,即通过武力的、暴力的方式来解决政治冲突,而不是在宪政的框架下通过法律的、和平的、协商的方式解决。这说明对于民国初年的政治时局来说,以和平、民选的方式实现政权轮替的规则并没有被当时主要的政治力量接受和习得,政党政治并没有成为唯一的游戏规则。两千年专制制度积淀下来的政治文化、政治游戏规则依然影响深远,长期的君主专制导致他们对政治游戏规则缺乏常识,更侈谈遵从。孙中山虽然追求政党政治,但依然信奉中国固有的武力是获得政权唯一方式的思维模式和政治逻辑,谁在武装力量上占据优势,谁就最有发言权,“成者为王,败者为寇”的军事黩武文化依然支配着他们的政治行为,这自然与遵奉通过和平选举方式产生政治领导人和实现政权轮替的民主制度背道而驰、相去甚远,政党政治也只能停留在试验阶段,最终无法发展成熟。对于当时的执政者北洋政府来说亦是如此,其维护自身政权的方式是武力,这关闭了政权和平更替的可能性。袁世凯更相信军权的重要性,在他看来,得军权者得天下,他维护政权的力量是凭借控制军权而非其他,其后主导民国38 年的政治逻辑此时已经设定。正如亨廷顿所言:威权政权的领袖们可以成功地使用暴力维持统治,而激进的反对派也可以成功地使用暴力推翻其政权,前一种行动使民主难以产生,后一种行动则扼杀民主于摇篮。[美]塞缪尔·亨廷顿:《第三波——20世纪后期民主化浪潮》,刘军宁译,上海三联出版社,1998年,第248页。1911年满清王朝覆亡后,君主专制的集权体制崩溃,但是从君主专制到之后的袁世凯复辟帝制再到国民党独裁,制度变迁并没有走出专制-瓦解-专制的历史轮回。

作者单位:华东理工大学社会与公共管理学院行政管理系

责任编辑:秦开凤