豆:作为中国远古陶器之美

内容提要陶豆在跨湖桥文化开始出现,随后在中国东南西北各地文化中展开,形成了自己的类型和体系。豆进入到远古文化的观念体系,体现在器形上的升高,器身上的纹饰,更体现于其在整个饮食器结构中的位置和在仪式中的位置。豆在中国文化中的重要性在于,不但形成了器形体系,还形成了由之而来以“艳”为主的审美对象和“-禧-喜-噽”的美感结构。

关键词豆类型与结构豆-笾-登艳-禧-喜-噽

〔中图分类号〕I01;K876.3〔文献标识码〕A〔文章编号〕0447-662X(2017)03-0068-06

中国远古饮食器在与文化观念演进的互动过程中,有一个器形升高现象,炊器中釜加足升高而为鼎,饮器中壶加足升高而为爵,盛器中盆盘腰部升高而为豆。本文专讲盛器升高之豆。如果说,鼎和爵分别由炊器和饮器升高而来,形成的都是三足中空的器形景观,那么,由盛器升高而来的豆,形成的则是以人为喻的器的中部之腰(或曰腹),或以器为喻的器的中部之柄(或曰把)。因此,现在考古学上命名的各种盛器主型,如盆、钵、盘、碟、罐,都加柄升高而为豆,而在各类考古报告中,有了钵形豆、盆形豆、盘型豆、碟形豆、罐形豆的说法。鼎的产生,可从炊煮的便利上讲(仰韶文化无鼎可能与西北族群的半穴居住房对灶的使用相关),而豆作为盛食器,虽在席地而坐时进食更方便,但用几器和坫器一样可调节食器位置的高低。几器是在陶器体系内的调节,《周礼·春官》有“五几五席”,郑玄注“五几”为:玉几、雕几、彤几、漆几、素几。可以看出,几的种类甚多。坫器是从陶器外调节,累土为高堆以置放食器,坫同样可因需要可高可低,形成不同的坫型。《说文》段注引陈氏礼书曰:“坫之别,凡有四”,有奠玉之坫、庋食之坫等。因此食器增高为豆更为重要的是文化原因。除了进食之方便,更有礼制之要求。

一、豆的产生、类型及结构

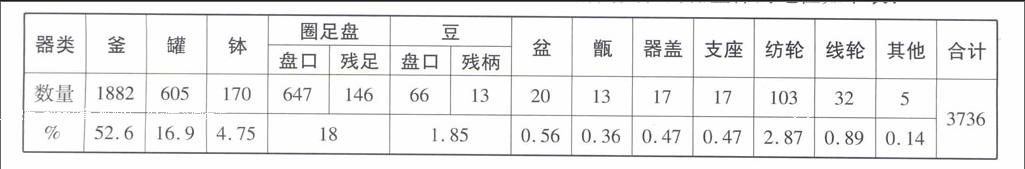

陶豆最早产生于浙江萧山的跨湖桥文化(8200-7900年前),其在陶器整体的地位如下表:浙江省文物考古所、萧山博物馆:《浦阳江流域考古报告之一:跨湖桥》,文物出版社,2004年,第77页。

器类釜罐钵圈足盘豆盘口残足盘口残柄盆甑器盖支座纺轮线轮其他合计数量1882605170647146661320131717103325%52.616.94.75181.850.560.360.470.472.870.890.143736表中按类区分,钵盘盆的数量(963)、豆的数量(79)加上罐的数量(605)共计1647件,与釜的数量大致对称。豆在盛食器钵盆盘豆总数中的占比不到9%。但正因少可见其珍贵。器形如下:

从跨湖桥三期豆的演进看,豆最初是从盆钵盘上产生而尚未进入到罐。而在后来豆向整个长江中下游的扩展中,罐形豆也出现了。如下图:图形资料来自蒋蓓:《崧泽文化陶豆试析》,硕士学位论文,南京大学,2016年。

南河滨晚期一段五层下崧泽二期昆山焯墩四期南楼中晚期

而薛家岗的豆器,则从器形逻辑上呈现了豆是如何从盛食器中演进而来的。如下图:梅术文:《薛家岗文化研究——以陶器为视角的编年序列的建立和谱系关系的梳理》,博士学位论文,吉林大学,2015年,第154~156页。

钵形豆的器形演进与展开盘形豆的器形演进与展开

从上面的图可见,钵与盘的第一图若无后三图的对比,难以将之归为豆。比如前大溪文化都有钵一类的器形,但无柄加高后的三形,因此学人论这些遗址的陶器时,大都并未将其归入到豆器之中,称之为圈足盘。如图下:

因此,长江中游的豆器的正式年代可从大溪文化(6400-5300年前)开始算起。韩建业把豆与圈足盘放在一起讲,韩建业:《早期中国:中国文化圈的形成和发展》,上海古籍出版社,2015年,第31页。大概认为圈足盘是豆的前身,豆产生之后,圈足盘也算作豆,这样,圈足盘可以追溯到11000-9000年前的上山文化,其《早期中国》中第37页用图呈现“陶豆和圈足盘” 以11000-9000年前的上山、小黄山为中心进入到9000-7000年前跨湖桥,并在此年段擴大到双墩、顺山集、皂市、高庙、甑皮岩、昙石山,并在以后的三个年段(7000-5500年前、5500-4500年前、4500-4000年前)进行了三次地理圈的扩展。考虑到圈足盘是在豆于跨湖桥开始出现,并由此向外拓展的,从宏观上看,大溪之豆应是在自身内在逻辑和长江下游影响的双重作用下产生的。豆的故事应从江南的跨湖桥讲起,豆从跨湖桥很快进入到河姆渡文化(7000-5300年前),河姆渡的豆,突出了其在陶器体系整体演进中的结构定形,如表所示:浙江省文物考古研究所:《河姆渡:新石器时代遗址考古发掘报告》(上册),文物出版社,2003年。此表根据书中第31~71、232~252、298~314、334~249页的数据制成。

分期-年代器形釜罐豆鼎鬶甑盉簋钵盆碗盘盂壶釜架一期(7000-6500年前)数量1831055〖9〗21352381118911114二期(6300-6000年前)数量6985〖8〗12〖11〗4736三期(6000-5600年前)数量32225〖9〗3〖11〗67〖14〗2四期(5600-5300年前)数量245731〖12〗1表中可见,河姆渡的陶器有一个更为丰富的体系,特别是鼎、盉、鬶、壶,使其更多样化,内蕴着更为丰富的内容(与本题无关,不展开)。豆在陶器中的数量,无论整体结构如何增减,都大致不变,呈现其在大结构中的重要性。

二、豆的演进以及在远古文化中的位置

豆,继宁绍平原之后,呈现了在整个长江下游地区的灿烂展开:在长江下游,从环太湖平原(这里有马家滨文化-崧泽文化-良渚文化诸多遗址的时空展开)到里河平原(这里有以高邮龙虬庄为代表的系列文化,如海安青墩、高邮周邺墩、兴化南荡、高邮唐王敦等),从宁镇地区(这里有以南京北阴阳营为代表的系列文化,如高淳薛城、金坛三星村、丹阳凤凰山、武进潘家塘、武进寺墩、丹阳王家山、江阴高城墩、断山遗址及南京太岗寺等)到巢湖平原(这里有以潜山薛家岗和含山凌家滩为代表的系列文化,如安庆夫子城、潜山天宁寨、望江汪洋庙、宿松黄鳝嘴、定远侯家寨、蚌埠双墩、肥西古埂、六安王大岗等),整个长江下游可以说是一片豆光闪闪。杨溯的《长江下游地区史前陶豆》呈现了四大地区陶豆展开为多种多样的类型-亚型-样式:参照杨溯:《长江下游地区史前陶豆》,硕士学位论文,南京师范大学,2008年。

地区类型亚型样式巢湖平原52037宁镇地区72336里河平原71934环太湖平原83482再扩大时空放眼望去,在多元族群的互动中,豆也出现在长江中游从大溪文化到屈家岭文化到石家河文化的诸多遗址,出现在山东大汶口文化,再东进到雄踞中原的庙底沟文化(以郑州大河村为代表)。从而在以庙底沟为中心的最初中国的观念体系中安放了自己的位置。豆在陶器中具有重要的意义,这可从象征河姆渡典型观念内容的四鸟环十字圆字飞动图(出现于四期豆的内盘)中透露出来,从象征大汶口典型观念内容的八角星图案在豆身上彰显出来:

这两种典型图案,在仰韶文化中,是由盆-钵-盘之盎以及罐来体现的,因此,虽然豆在庙底沟时代进入到中原和西北,但在此并不具有核心地位。盖因此,韩建业在《早期中国》第79页用图呈现新石器晚期(6200-5500年前)后段文化时有如下描述:

豆是在长江中下游和黄河下游进入观念核心的。豆作为盛器,在进入陶器体系的整体演变中,是与炊器的演变相联的,豆在江南出现并向外拓展的过程中,与炊器的升级版(鼎)在中原的出现并向南拓展相应合,形成了以后整个东南地区的鼎豆组合。豆的起源地跨湖桥文化有豆无鼎,长江中游最初出现豆的大溪文化也是有豆无鼎。长江下游承接跨湖桥豆而来的河姆渡文化前两期中也无鼎,从第三期开始,鼎出现了,构成了鼎豆的组合。马家滨文化从早期开始就是豆与鼎同时出现。豆作为盛器,所盛之物中最有文化意义的是什么呢?不仅仅是农业之稻与家养和田猎之肉,更是从观念而来之玉。马家滨文化晚期出现崇玉现象,意味着豆与玉开始结合。以后,豆的光彩区同时也是玉的光彩区。有长江下游的崧泽文化、良渚文化;淮河流域的薛家岗、龙虬庄、凌家滩文化;以及长江中游的屈家岭文化、石家河文化。这时豆与玉的结合构成了远古文化观念上的亮点。不从豆而从玉的角度看,中国东部从北面的红山文化到中部的大汶口文化和凌家滩文化,到南部的良渚文化,玉进入了文化核心。应是在玉与豆的结合中,由豆盛玉()成为豊(礼),后起的“禮”字,由示、豆、玉三部分构成,正是古礼的三大内容。由豆盛玉在中杆(仪式中心)进行仪式,在远古的观念中,玉不仅是一种饰器,也是一种食品,而且是与观念核心紧密相连的食器,食玉与天地本质相关,张法:《玉:作为中国之美的起源、内容、特色》,《社会科学研究》2014年第3期。因此,在远古仪式中以豆盛玉,献予鬼神,正是豆进入观念核心之明证。《礼记·礼器》曰“笾豆之荐,四时之和气也。”郑玄注曰:为“诸侯所贡”,李学勤主编:《周礼正义》,北京大学出版社,1999年,第761页。以四方象四时。荐,即荐于鬼神。这里可以看出豆以及豆中之物与各地区之间的物质和观念的交流互动相关。这一先秦的礼仪回溯到远古,就可以理解豆在各地区的扩大和演进后面的观念内容。

三、豆的观念内容

豆在东南广大地域和文化中展开,有不同的样态,从逻辑上讲,从盛食器体系来讲,由不同的器形而来,会产生不同类型,因此有罐形豆、盆形豆、盘形豆以及由这三大形而来的众多亚型和众多款式。由结构上讲,豆的三个部分(顶、柄、底),在造型的长短、宽窄、粗细上,尺度不同,会产生多样性的类型。从材质上讲,所用材质不同,会产生不同类型,《尔雅·释器》曰:“木豆谓之豆,竹豆谓之笾,瓦豆谓之登。”瓦豆即陶豆,由于时间原因,远古的木豆和竹豆早已腐灭,无从而见,所能见的只有陶豆。而在文献中,《诗经·大雅·生民》曰:“昂盛于豆,于豆于登,其香始升,上帝居歆,胡臭亶时。”是木豆与陶登形成祭祀的盛器结构,《周礼》中,鼎镬、簋簠、笾豆是饮食的主体结构。竹之笾与陶之豆形成结合关系。从功能上讲,豆所盛之物的不同,会产生不同类型。豆在不同文化不同时期所盛食物是不同的,古代文献如《说文》《国语·周语》等和现代学人如高田忠周、朱歧祥等,都认为豆是盛肉之器,参李圃主编:《古文字诂林》(第5册),上海教育出版社,2002年,第98~99页。这应是豆在起源及发展演进中一直保持着的功能。在跨湖桥和河姆渡初期,无鼎之时;或河姆渡后期,大溪后期以及马家滨、大汶口,有鼎之后;鼎倘只为炊器,豆仍有盛肉功能。而在陶器的体系之后,豆应在所盛之物与之相应器形有定位和分工,在《周礼》所呈现的属于后来更龐大完备的鼎镬、簋簠、笾豆的体系中,《周礼》的《醢人》讲了四种豆,《笾人》讲了四种笾。四种豆为:(1)朝事之豆,盛韭菹、醓醢、昌本、麋臡、菁菹、鹿臡、茆菹;(2)馈食之豆,盛葵菹、蠃醢、脾析、蠯醢、蜃、蚳醢、豚拍、鱼醢;(3)加豆,盛芹菹、兔醢、深蒲、醓醢、箈菹、雁醢、笋菹、鱼醢;(4)羞豆,盛酏食(以水浸稻米,和以牛、羊、豕膏而熬成的厚粥)和糁食(以米和牛、羊、豕膏熬成的厚粥)。四种笾为:(1)朝事之笾,盛麷(麦)、蕡(麻)、白(稻)、黑(黍)、形盐、膴(鱼片)、鲍鱼、鱐;(2)馈食之笾,盛枣、(栗)、桃、乾(干梅)、榛实;(3)加笾,盛(芰)、芡(鸡头)、、脯;(4)羞笾,盛糗、饵、粉、餈。四笾四豆中笾以盛鸡鱼类肉,稻黍类食,枣栗类果为主,豆主要用以盛动物、植物做成的调食品和肉粥。如此,所需之笾豆甚多,《周礼·掌客》讲“上公豆四十,侯伯豆三十有二,子男二十有四。”如此数量应合如此内容,相应地,对豆的器形也应有所要求。《说文》里,豆部字有六(皆与器相关,其中的被明言为礼器),豊部字有二(皆为行礼之器),豐部字有二(皆与器有关),壴部字有五(其中壴与嘉皆与豆器相关),豈部字有三(豈和愷两字与陶器相关),壴,《说文》曰“从豆”。豈与豆相关,参李圃主编:《古文字诂林》第5册,上海教育出版社,2002年,第95页,唐桂馨之释。嘉与豆相关,参同册第88~89页高鸿缙、陈汉平之释。喜部字有三(皆与豆器相关),部字有三(两字与豆器相关)。在商周青铜器的自名里,在而今考古学或古献学界看来应当为豆的器物,却是别的自名,据张翀统计,有铺或甫8件,簋7件,朕3件,盍2件,錞和尊彝各1件,其他4件,未详3件。参张翀:《商周时代青铜豆综合研究》,硕士学位论文,西北大学,2006年,第40页。可见在豆的命名上,古人有自己的方式。然而,从《周礼》中天子诸侯士的享宴中所需豆数之多,《说文》中与豆相关的字之多,这两个方面,透出了豆自远古以来在礼中所占有的地位。豆的核心地位形成,要而言之,从三方面呈现出来:一是如前所讲,豆成为“禮”字的重要组成部分,说明豆在远古之礼的形成中起了重要作用;二是进入仪式之中,在成为礼器的同时,成为审美之器,对于中国之美的形成,具有重要的作用,体现在以“艶”字为核心的概念之中;三是远古之人在以豆为重要组成部分而形成的礼之美中,生成出了与之相适应的美感,体现在由豆而来以“喜”字为核心的构成部分。

我们来看第二方面,豆因礼器而成为美之器。这主要体现在一个后来非常突出的美学概念上:“艶”。艶、豓、豔,形异而意同,都由豆器之美和因豆器在其中的豊(礼)的整体之美而来。三字之豊,透出乃豊中之豆;“豓”中之盇,由下部之皿,中部之-(食),上部之大(盖)组成,乃豆在礼中之状;“豔”中之盍的“去”,乃豆中食在仪式进行中的变化;“艶”中之色,乃是豆之整体和礼之整体在进行中的色彩之美。文献释“艶”,一是长之美,《说文》释艶曰:“好而长也”,来自于豆在盆盘罐的升高而形成之器形之美。二是丰之美,《说文》释“艶”又曰:“从豐,豐,大也”,《说文解字段注》,上海古籍出版社,1981年,第390页。来自于豆中所盛之食的丰富而形成的美。三是色之美,《诗经·十月之交》毛传曰:“美色曰艳”,来自于豆中所盛之食之色彩而形成的美。从“艶”作为豆之美来讲,主要是中国型饮食之美,从“艶”作为礼之美来讲,则由礼中之食和食器,进展到了礼中的舞乐。左思《吴都赋》有“荆艳楚舞”,《文选》李善本刘渊林注曰:“艳,楚歌也。”这里歌与舞互文见义,如《文选》五臣本刘良注曰:“荆艳,楚歌也;亦有舞。”参萧统:《文选》,李善注,国学整理社,1935年,第75页;郑祖襄:《“艳”“乱”“趋”音乐溯源》,《音乐探索》1990年第3期。艳字在中国古典美学中具有非常丰富的内容,其渊源,都来自于远古之礼中的由豆而来的美。

再看第三个方面。豆乃食器与乐器的合一,远古的瓮、缶、盆都为食器与乐器兼用,李斯有“击瓮击缶”之说,庄子有“盆鼓而歌”之举。李斯《谏逐客书》有“夫击瓮叩缶、弹筝博髀而歌呼呜呜快耳者,真秦之声也。”《庄子至乐》有“庄子妻死,惠子吊之。庄子则方箕踞盆而歌。”豆应亦如是。青铜豆自名里有“錞”, 錞是鼓器,《周礼·鼓人》有“金錞和鼓。”又是食器,徐中舒说:“錞即敦。”徐中舒:《錞于与铜鼓》,《古器物中的古代文化制度》,商务印书馆,2015年,第352页。郑玄注《周礼·玉府》曰:“敦以盛食。”回到远古,豆与瓮、盆、缶、敦一样,是食器又是乐器,由豆加山而为壴,郭沫若、唐兰、丁山、马叙伦、高鸿缙等,都讲壴是鼓的初文或壴鼓一字。⑥⑦李圃主编:《古文字诂林》第5册,上海教育出版社,2002年,第79~81、88、89页。乃壴已从豆中相对独立而为鼓器。但其由豆出,由壴而来快乐——喜,内蕴着更深厚的由豆而来的快乐。喜,既是乐器之壴而来之乐,又是食器之豆而来之乐,豆之喜是源,而又内蕴在壴这一流中,古文字中的、糦二字,明确地强调了因食而喜。其实,理解了古人的“声亦如味”,便可体会食之喜和乐之喜在本质上的同一。而且这喜与礼相关而成禧,从而把由豆和壴上升到天人合一的高度。在远古的氛围里,太阳即鸟,风即凤,作为远古观念体系的礼把太阳-风-鸟紧密地关联为一体。刘怀堂讲,佳形的鸟在仪式中以人形堇()的方式出现,堇在甲文中有四形:(津京二三OO),(前四·四六·一),(存一七O),(燕八七四)。刘怀堂:《从“象佳而舞”到“方相之舞”——傩考》(上),《民族艺术》2014年第1期。鸟人合一的堇巫之舞應是在豆之盛食和壴之乐声中进行的,由之而来的喜为。从逻辑上讲,豆之、壴之喜、巫之,共汇为仪式之禧。《说文》段注曰:禧,禮吉也。行禮獲吉也。《釋詁》曰:禧,福也。《说文解字段注》,上海古籍出版社,1981年,第25页。豆在礼中汇成的禧,达到了天人合一高度。这一天人合一的禧的快感,同时又是一种美感,这就是嘉。《说文》释嘉曰:“美也。”嘉从字形看来自于壴,而壴来源于豆,因此从根源上讲,嘉之美感来源于豆,从演进上讲,嘉之美感同样与豆相关。高鸿缙说:嘉“字意为美善。古字从,从华在豆(笾豆)上。”⑥嘉之美感由盛食之豆而来。陈汉平说:“《汉书郊祀志上》集注引应邵‘嘉,谷也。《尔雅·释诂》‘嘉,美也。金文嘉字造形所从之象來(麦子象形)在豆中,表食器中盛有麦、禾、黍之类食物。所谓‘嘉,美也,即指食物之美味。……嘉字本为食物的嘉奖,引申为食物的美味。”⑦各种因素都聚集在喜上,但后面的根本又在于与神相关,仪式之中的神之喜体现在与神合一的巫上,巫初为女性,女性的巫之喜非常重要,因此专有一词予以表达:嬉();巨大的喜要由外在进入内心时,也专有一词予以表达:憙;喜的高度是与天合一,天即大即丕,因此,达到与天合一的喜专有一词予以表达:噽。从由豆而来的在食器上的丰富器形和以之引起的在心理上的喜的丰富内容,都是与仪式之禧为核心的。禧来自于豆器又反过来加强了豆器在文化中的意义,从而,豆成为文化的表征。正是在由礼而来的-禧-喜-噽的极乐心态的推动下,豆从跨湖桥文化产生而遍布整个东方和南方的诸多文化,成为一大亮色,并传向西方和北方,最后汇进入鼎镬、簋簠、笾豆的礼器整体之中并占有重要的地位。

作者单位:浙江师范大学人文学院

责任编辑:魏策策