马格利特的盲目《恋人》

张星云

裹在头上的头巾所产生的“盲目”,究竟是更加亲近的爱情表现,还是在刻画爱情的距离甚至爱情的不可能?是两人遮蔽彼此丑陋的黑暗面而成为恋人,还是因为无法看清对方而让恋人之间的感情更加浪漫?

巴黎超现实主义画家们的例行聚会往往从中午或黄昏开始。在城堡路、枫丹路、布朗谢广场或者塞纳河边乌烟瘴气的咖啡馆里,他们从午饭吃到晚饭,从开胃酒喝到咖啡,正是这种漫长的过程帮他们一再巩固自己的小圈子。

一次,比利时人勒内·马格利特带着妻子乔吉特(Georgette Magritte)来参加聚会,安德烈·布雷东(Andre Breton)、达利、米罗、马克斯·恩斯特等人都在场。正值丧父之痛的乔吉特戴着祖母留给她的金色十字架項链,似乎是在借此寻求某种感情的慰藉。但当她刚一落座,布雷东便看到了她的十字架。作为巴黎超现实主义圈子的大佬,试图打破一切传统创造新事物的布雷东向来厌恶传统宗教,他当着众人讥讽道:“戴着宗教象征的物品,是最差的品位。”此言一出,马格利特二话不说,带着妻子离开,从此与布雷东决裂。加上当时欧洲经济危机的影响,几个月后他便和妻子离开了巴黎,回到布鲁塞尔。他中断了与巴黎圈子的来往,如果没有妻子的阻拦,心情失落的马格利特差点烧掉了他此前所有有关超现实主义时期的信件、文章甚至那时穿的大衣外套。事后,马格利特感激地对乔吉特说:“若不是你,我早已成为一头不能控制的野兽了。”

马格利特曾经认为自己是归属于超现实主义的。他从未拒绝过超现实主义,但他毋宁作为一名外地的参与者,或者巴黎的旁观者。

在巴黎的马格利特确实是个“异类”,和巴黎超现实主义的“野兽”们相比,他的爱情观完全不同。人们赞美演出《女精神病患者》(Detraaqude)荡妇形象的梅茜杜拉,崇拜萨戈夫人,阿拉贡在《阿尼塞或全景》中将米拉贝尔描绘成现代美的化身,加拉先后成为艾吕雅和达利的缪斯,德斯诺斯一连数月记下《幽灵日记》并在绝望中等待心中女子的出现,而布雷东则更是自由,在老佛爷路上偶遇娜佳,又与《向日葵之夜》女导演漫步市中心。“男人与女人的性器之所以相互吸引,是因为它们之间有一种不断增长的难以确定的东西,恰似放飞的蜂鸟……欲望,世界唯一的原动力,欲望,是人类需要认识的唯一真实……我要你。我只要你。”布雷东在《疯狂的爱情》中如此写道。

而马格利特一生却只有一个女人,就是他的妻子乔吉特·马格利特。坚毅的乔吉特伴随着马格利特度过了他创作的低谷时期以及他一生中几乎所有的时刻,直到他去世。马格利特通过他与乔吉特的爱情关系,来探索超现实主义绘画所表现的思想的可见与不可见性。乔吉特成为马格利特一生绘画作品中几乎唯一的女性模特,马格利特将乔吉特分割、组合、虚拟化、实体化。马格利特有时也会与她一同出现在画布上,与她相拥亲吻,抑或疏远隔离。

他们现实生活中的恩爱平淡无奇,马格利特成为同一时期艺术史上少有八卦的艺术家,而在画布上,马格利特在探索思想可见性与不可见性的过程中,也用最冷静的方式不断记录他们这对终生恋人的一辈子:他们相爱,他们又彼此保持距离。他们对盲目的爱情保持距离,也对整个世界保持距离。

恋人

对妻子的依赖,也可能因为马格利特的母亲过早地去世。1912年马格利特12岁,他的世界因为母亲的自杀身亡而彻底改变。母亲被人发现淹死在比利时埃诺(Hainaut)当地的一条小河里,他亲眼看见母亲被人从水中捞起,还有那张被睡衣包裹着的脸。关于他母亲死亡的真相究竟是自杀还是意外落水,一直是个谜。自此之后他和两个弟弟被长期寄养在保姆家,马格利特很快意识到了自己新的身份,“一个死去女人的儿子”。

丧母的马格利特初中毕业进入查理诺(Charleroi)的高中学习人文科学,并在15岁时,在一个年度博览会的旋转木马区,认识了未来的妻子乔吉特。传统古典式的高中教学让他感到无趣,在征得父亲允许后,他去了首都布鲁塞尔的艺术学院(Academie desBeaux-Arts)学习,不久他们举家搬迁至此。

1920年,22岁的马格利特在布鲁塞尔的植物园散步时巧遇了乔吉特。比马格利特小三岁的乔吉特此时已经长成了一位美丽的姑娘。在他眼里,她短短的褐色卷发,以及小动物般惊恐的眼神显得可爱伶俐。马格利特以他惯常的恶作剧式幽默,即兴编了一个故事,说他正走在去看望恋人的路上,这反倒让乔吉特深深地留下了印象。所以当两人再次相遇,马格利特邀请乔吉特成为他的模特时,她答应了。相识两年后,他们举行了婚礼。

马格利特为了负担家计,替一家壁纸工厂画图的同时还兼职设计海报,并接了很多文化宣传的工作来赚钱养家,其余时间都用来绘画,勤奋的马格利特几乎一天一张画。终于,1927年在布鲁塞尔LeCentaure画廊举办了他的第一个个展之后,马格利特正式融入了布鲁塞尔超现实主义艺术圈。同一年,他带着妻子把家搬到了巴黎郊区Perreux sur Marne安顿下来,彻底接近超现实主义。正是在巴黎的三年间,马格利特创作了“恋人”(Les Amants)系列。

1928年,30岁的马格利特迎来自己一生中最多产的一年,创作了将近100件作品。也是在那年,马格利特创作了四幅以《恋人》为题的绘画,同样大小的画布,以罗马数字I至Ⅳ的编号相区别。画作分为两组,I号、II号如今分别收藏于澳大利亚国立美术馆和纽约当代艺术博物馆。

现藏于纽约当代艺术博物馆的《恋人II》,画中一对恋人蒙面而向,一身黑色西装的男主人公和穿着红色上衣的女主人公,两人的头都被白布裹得严严实实,像头巾也像裹尸布:他们看不到对方的眼睛,碰不到对方的肌肤,那层轻薄的覆盖意味着无限的距离,但他们又执着地靠近对方。从画作名《恋人》可以看到,作者明显要表达的是爱情主题,但作为观者却无从判定,裹在头上的头巾所产生的“盲目”,究竟是更加亲近的爱情表现,还是在刻画爱情的距离甚至爱情的不可能?是两人遮蔽彼此心中丑陋的黑暗面而成为恋人,还是因为无法看清对方而让恋人之间的感情更加浪漫?

关于白色头巾蒙面形象,艺评有两个主流猜测方向。一种观点认为,可能是因为母亲投河自尽的影响,马格利特的画作中常常出现流水、蒙着白床单的女人、波涛汹涌的海面、落海挣扎的水手。这些意象很容易让人联想到他失去母亲的挫折和抑郁。另一种猜测是源于电影《蒙面人传奇》中的蒙面人形象。法国惊悚小说《蒙面人传奇》(Fantomas)于20年代被导演路易·弗亚德(Louis Feuillade)改编并拍成电影,大获流行,特别是《蒙面人传奇》中诡异的蒙面大盗男主角方托马斯,被超现实主义艺术家们视为英雄。马格利特的同一年作品《事件中心》,也出现了和《恋人》相同的白头巾蒙面女性形象。

1927至1930年马格利特在巴黎的三年,是他探索自己风格的重要时刻,那时他的绘画被称为“蒙面人时期”,晦暗的画面中充斥着伤感的情调和捉摸不透的神秘感。面孔本是人類的标志,如果没有表情和凝视,面孔就不再是面孔,甚至连面具都称不上,因为面具同样拥有自己的情感表达,并非“无动于衷”或“面无表情”。而在马格利特的世界中,面孔逃逸或被隐匿起来。没有了面孔和表情,也就意味着失去了个性。而在恋爱的关系中,人们往往为了顾及对方而削弱自己的个性,因此面孔消失了。衣冠和背景画面却被马格利特保留下来,他认为这些都可以用来掩饰面孔,因此都是“看得见的”。

《恋人II》的背景设置为房间室内,白色的天花板、红色的墙壁,以及可能代表室外天空的蓝色。这也是马格利特在绘画中擅长使用的室内外空间概念。室内背景本身就拥有隐喻的元素:当观者认定存在画面之外的室外空间时,就很难再摆脱被囚禁的命运,如爱情一样。“对观者来说,它既内在于房间的绘画之中,与此同时,又概念性地置身于外在的真实风景之中。我们正是这样来看世界的,我们看到它外在于我们,我们所拥有的独一无二的世界表象却内在于我们。同样,我们放置于过去的某物正发生于未来,这时候,时间与空间失去简单的意义,那是它们在日常经验中所拥有的唯一意义。”马格利特曾如此解释过。

与《恋人II》相比,《恋人I》的背景变成了室外,在蓝天、白云和青葱绿树的风景下,男女主人公的头也不是相对,而是两人同向,侧脸相贴。更进一步,到了《恋人III》和《恋人Ⅳ》不再有白色头巾蒙面,男女恋人的面庞清晰可见,但男主人公的身体不见了,他的头悬浮在半空中,贴近女主人公。

马格利特的图像绝非反讽,而是以最快的速度让观者意识到思考的存在,一组《恋人》便是鼓励观众对爱情进行思考。恋人们被遮蔽的双眼,也意味着爱情早已超越了“看”的范畴,进入“抽象图像”。

平凡

1930年,马格利特带着妻子从巴黎回到布鲁塞尔。彼时,两座城市皆是欧洲的艺术中心,第一次世界大战前后,从整个欧洲范围看,两座城市也是新艺术和装饰艺术获得最大发展的城市。即便至今,两座城市保留下新艺术和装饰艺术建筑也是最多的。两座城市的艺术土壤中,似乎有着一些相同的养分。

但布鲁塞尔有着一种与巴黎完全不同的纯净感。与灰暗的蒙帕纳斯画室、拉丁区歪斜的中世纪老建筑、拥挤的街道,以及圣日耳曼德培乌烟瘴气的咖啡馆不同,布鲁塞尔的街道干净整洁,鳞次栉比的艺廊中,每位艺术家的作品被规整地摆放着。如果说彼时巴黎先锋艺术家们的交流是通过一起在咖啡馆抽烟或者在主人家沙龙里一起喝餐后白兰地完成的,那在布鲁塞尔更多地则是通过艺廊的展览开幕酒会,一本正经地完成。

这种一本正经,恰恰符合马格利特的气质。

其实从马格利特离开巴黎之后,巴黎的圈子才真正开始对超现实主义深入地探究。路易·阿拉贡的《1930年文学导言》(Introduction a 1930)成了纪录超现实主义运动史的开山之作,他之后,布雷东直到1934年才做了一场题为《什么是超现实主义》的讲座。布雷东在1952年的广播《访谈》中,列出了所有他认为的超现实主义艺术家,其中并没有马格利特。

当然,这些已经与马格利特无关。离开巴黎回到布鲁塞尔,马格利特把自己隐藏了起来。他和妻子在布鲁塞尔郊区租了一套公寓,一住就是将近20年。他厌恶中产阶级,却与妻子过着平静的中产阶级的规律生活。为了生活,他开了一家广告公司——“Dongo工作室”,做商业广告的平面设计。他始终穿着银行职员般规规矩矩的黑色西服套装,戴着黑色礼帽,每天早上按时牵着他的狗Loulou去散步,下午到格林威治咖啡馆(Greenwich Cafe)坐上几个小时看人下棋,周日与朋友聚会。

他对外出旅行敬而远之,因为他认为只有缺乏想象力的人才会到处乱跑。于是他把自己“关”在了布鲁塞尔。他从来没有“特定”的工作室,大部分时候是利用与卧室相连的起居室作画,在之前住的房子,他甚至在厨房或客厅画画。“那天有人问我,在我的生活与我的艺术之间有什么关系。几乎没什么关系。不要接受关于世界的任何解释,我不是决定论者,也不相信偶然。”

马格利特的一生特立独行,拒绝个人名望。他和妻子的生活没有波澜,与他的作品风格一样。隐匿的生活,是他“通过图像展现行为和思想”理论的延伸。与乔吉特一起,马格利特进一步探索两人的爱情关系。这些探索并非通过八卦或者狗血、撕心裂肺的感情冲突,而是通过一本正经的绘画。

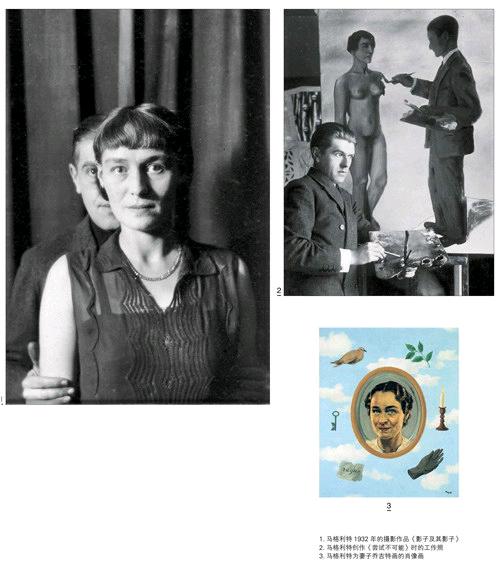

在巴黎时,与“恋人”系列同一时期,马格利特根据摄影作品《爱》创作了《尝试不可能》(La tentative de limpossible)。画中的男人便是画家自己,他正拿着手中的画笔,在补画一个女人尚未画完的左臂。显然这位女性模特便是乔吉特,但观众却无法判定这是一个女人还是一幅画:如果是一个女人,她还尚未拥有左手;如果是一幅画作,画面又与画家置身于同一个空间。于是,幻想与真实在这一刻凝固了。马格利特追求用高度的写实手法表达一种真实与非真实的形象,在他惯用的自画像主题上添入了妻子,在他与妻子互为自画像的过程中,将对方投射在自己身上。马格利特的自画像,通过与妻子之间的相互参照而成为对方眼中的自己,这也许便是那时他对爱情的理解。

这种探索的尝试还出现在他1932年的摄影作品《影子及其影子》(L'ombre ef son ombre)中。照片里的马格利特躲在妻子脑后,他一半的脸被妻子的脸挡住,只露出另半张脸,两人都凝视着镜头。透过这幅摄影,观众觉得在“我”与妻子之间难以抉择,不知道我是谁或谁是我,或许并不需要选择,因为爱情意味着合二为一,而合并的爱情却往往拥有双重的阴影。帕特里克·若盖(Patrick Roegiers)在评论这张照片时,指出马格利特一方面怀疑一切,另一方面又坚定相信爱是无坚不摧的。“人们不可能摧毁爱,我相信她最终的胜利。”但对马格利特来说,爱同样又不可得见。

1930年,马格利特借助乔吉特的形象绘画了《永恒的平凡》。他将作品分割成大小不等的五个部分,其中每一个细部都生动细致,娇美的女性躯体使每一位观赏者都能感受到乔吉特咄咄逼人的青春气息。凭借乔吉特的外形和美好的形象,马格利特在他的实验体系中获得了一种自由。他在作画过程中将妻子化身为解放自我可能性的元素。以乔吉特为主角的画作,似乎都呈现了一种与马格利特其他作品不同的风格,正如那幅画作的名字一样,乔吉特在马格利特的绘画中代表着“永恒的平凡”。

1937年,乔吉特已经成为一位成熟、充满魅力的中年女性。《乔吉特》呈现出她完美动人的肖像。画面中的乔吉特面带微笑,慈祥乐观,眼神中似乎还带有那么一丝未从少女时代褪去的调皮。

未完成

虽然马格利特对爱情的态度就像他一成不变的穿衣选择一样,但他还是难逃出轨。马格利特一生中唯一的一段出轨发生在伦敦。当时他的比利时挚友E.L.T.梅森搬去了伦敦,为即将于1938年重新开张的英国伦敦画廊(London Gallery)担任馆长。梅森计划为他的超现实主义朋友们分别办一次个展。1937年3月,马格利特离开布鲁塞尔去了趟伦敦,筹备自己的展览,遇见了超现实主义圈子中年轻的女模特希拉·莱格(Sheila Legge)。莱格是当时被超现实主义摄影师拍摄得最多的女模特,达利也经常在作品中使用她。莱格不仅让马格利特心动,梅森也喜欢她,还曾邀请她来伦敦画廊做自己的秘书。

莱格年轻、性感、充满个性,与乔吉特的平凡和温柔对比鲜明。1937年,马格利特去了几次伦敦,有说“马格利特爱上了莱格”。为了不让乔吉特起疑心,每次他去伦敦,都让朋友、超现实主义诗人保罗·科利内(Paul Colinet)在布鲁塞尔陪伴乔吉特。结果有一次马格利特去伦敦期间,乔吉特与科利内也出轨了。让所有人感到吃惊的是,乔吉特准备与马格利特离婚。失落的馬格利特在1940年5月独自离开布鲁塞尔去了法国,在法国南部的卡尔卡松与诗人保罗·艾吕雅(Paul Eluard)和路易·斯居耐特(Louis Scutenaire)一起待了三个月。等马格利特再次返回布鲁塞尔,他与乔吉特和好了,他们一生中这段唯一的出轨经历才算结束。

那一时期马格利特的心理波动也体现在了绘画风格上,而乔吉特帮助他渡过了难关。40年代的马格利特曾固执地尝试改变风格,通过模仿印象派和野兽派的画法来探索新的方向,即“雷诺阿式”和“母牛”时期。1948年,马格利特在巴黎Faubourg画廊将这批新绘画风格的作品做了展览。这位已经不居住在世界艺术之都巴黎的外国人,遭到了大众及艺评人普遍的批评,认为使用过时的绘画手法是一种“倒退”。就像当年和布雷东发生口角分道扬镳一样,内心敏感的马格利特再次感受到巴黎对他深深的恶意。心情沮丧的他公开反驳:“对于这件事,似乎是有点被人误解了。我个人喜欢雷诺阿、安格尔和鲁本斯的绘画风格,但与其说我是模仿雷诺阿的特定技巧,不如说我只是使用印象派的技巧。”展览期间,在巴黎的马格利特还给挚友斯居耐特写信大倒苦水,斯居耐特也做了很多努力,企图改善巴黎人对马格利特的印象,不过他为支持马格利特而写的艺评文章并没有机会公开发表。

最终,是默默陪伴在身边的乔吉特让马格利特释怀了。马格利特在写给斯居耐特的信中说:“我应该以更坚定的态度来面对在巴黎的展览,毕竟那是我所参与的慢性自杀!不过,还好我有乔吉特在身旁,一位给予最中肯建议的伴侣,她比较喜欢我‘昔日的作品……为了讨她欢心,我应从现在开始只展出我‘昔日类型的作品……”

1967年,巴黎伊罗斯画廊展览马格利特作品期间,他开始着手制作雕塑。去意大利旅行期间,他也到工厂修正自己的雕塑并在蜡模上签名。从意大利回到布鲁塞尔,马格利特感到身体不适,医生诊断他患了黄疸。他的病情不断恶化,最终医生们决定放弃手术,乔吉特一直伴随在他左右,马格利特不久后即在家中去世。他走时,在画架上留下了一幅未完成的作品,是一位年轻的德国收藏家向他订购的,想要一幅“光之帝国的自然景色”。而在马格利特走后,德国收藏家决定不索要这幅作品,于是这幅永远未完成的绘画就这样一直挂在马格利特和乔吉特的家中,直至乔吉特1986年去世。

(参考书目:《这不是一只烟斗》,米歇尔·福柯著;《马格利特:图像的哲学》,刘云卿著;《超现实主义》,乔治·塞巴格著;《大师画情侣》,马奕、苏阿嫦著;《马格利特》,张光琪著。感谢实习生孙大卫对本文的贡献)