管领风骚三百年

——沈德潜

许宏泉

一

沈归愚身经康、雍、乾三朝,享年九十又八,堪称诗坛人瑞。儿时读古诗,《唐诗三百首》外,经常翻阅的本子便是《唐诗别裁集》。那时,自然不会知道编者于其中所作的手脚,这是后来读黄裳先生《珠还记幸》时才知晓的。黄先生说归愚老人有好篡改古人作品的“极坏恶习”,往往“脱离实际,脱离作者原来的真实情感,只求字面上好看,不惜作伪。这正是一种恶劣的倾向。将古今一切诗人,包括自己祖父在内的作品,一并看作小学生的作业,放手点窜,毫不脸红,还把改头换面后的赝品充做原作,推荐给普天下看官。”

所谓“只求字面上好看”,黄先生在文中举以汤大奎《炙砚琐谈》卷中之说:

太仓崔不雕(华)诗,“丹枫江冷人初去,黄叶声多酒不辞”,人目为‘崔黄叶’。沈归愚以丹枫黄叶,不无合掌,易“丹枫”为“白萍”。归愚好擅改名作,往往点金成铁。此却大胜。然亦有来处。明鄱阳董士昂(轩)太宰句云,“黄菊清香人病后,白苹风冷雁来归”。二诗何相似也。

可见,沈氏好挥斧头篡改古人诗作的恶习早有人指出。好在我少时所读,不求甚解,如春风过耳,故也无所谓误导不误导也。事实上,沈的遗风至今仍甚流行。譬如,拙著《边缘语录》,书中大多篇什尽为“责编”斧正一过,语失通顺,手段堪与老沈一脉相衍,也是无可奈何的事。编者以为有过激言辞,尤以不合“主旋律”为最直接借口大删肆砍。由此,我想到归愚老人当年所为,恐怕不尽为了“只求字面上好看”,或因“合掌”“失粘”之故,倘有犯忌字眼,那是一定要作“严格处理”的。

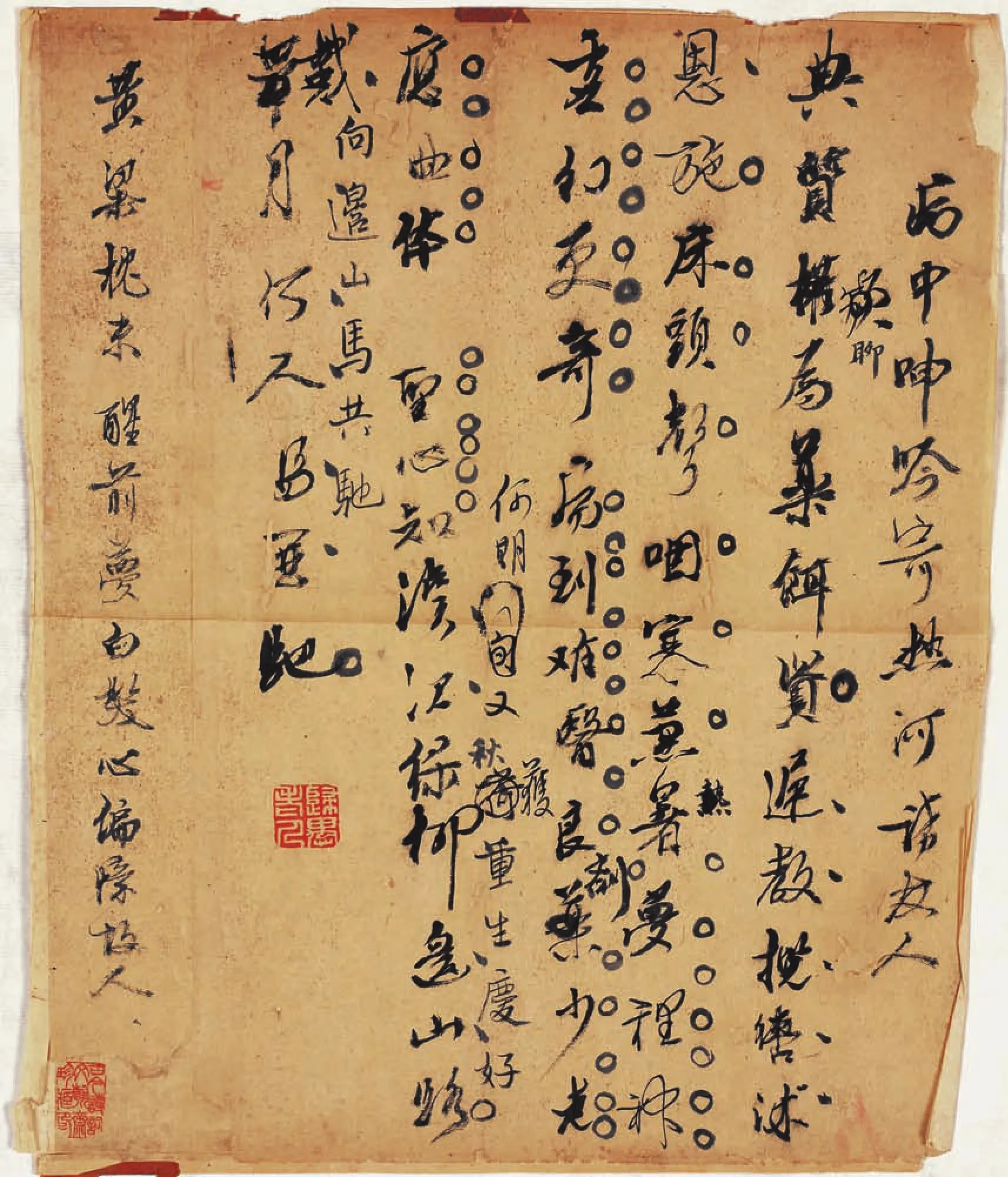

沈德潜诗稿

二

沈德潜少负文名,乾隆元年试博学鸿词不举。说起这博学鸿词总会让人想到那些明代的遗老遗少,若冒辟疆、朱彝尊等辈,沈德潜似乎还嫩了点。乾隆三年举乡试,明年中进士,二甲第六名,改庶吉士。这一年,沈德潜已六十七岁,可称暮齿晚达。然按他享年九十八岁计,六十七岁时也不过刚入中年。

乾隆七年壬戌沈德潜初授编修,十年乙丑,偕内阁学士途逢震典式会试,升为内阁学士,兼礼部侍郎。十二年,获假回里省墓。假归复官,充经筵讲官。累迁会试总裁、大学士、礼部尚书。七十七岁那年,以病老乞归。皇上虽许,却颇眷恋不舍。于是命他编读御诗,复感慨而言“朕与汝以诗始,亦以诗终”。

沈德潜能如此蒙上恩宠,皇上已一语道破,始于“诗”也。那时的娱乐活动少,做诗无疑是愉悦而风雅的精神消遣。沈德潜入廷之初,即有“和消夏十咏”的韵事。当年皇上一道口谕:沈德潜系老名士,令和“消夏十咏”,余愿和者亦和。于是内阁军机房分发笔札,又赐瓜果饮品,可谓极一时风雅盛事。时和者有编修裘曰修、蒋麟昌、鞠逊行,检讨陈世烈、廖鸿、章越。是一次可以载入史册的高层雅集。后来,沈德潜归乡治丧,皇上赐诗:“清时旧名士,吴下老诗翁。向每吟新句,犹然见古风。”皇上如此喜爱沈德潜的诗,其中自有妙旨在焉,皇上好诗而好作诗,据说一生所作数万,而其中不少为老沈等捉刀,起码大多经其润过色。久而久之,在皇上看来这“沈爱卿”的诗竟与御诗同调,自然心生欢喜。所以除和诗之外,乾隆还常命“沈爱卿”进诗御览。这一天,皇上御览其诗,见有悼亡之作,很关切地对他说:汝既悼亡,当归料理啊!是否沈德潜有意为之,就不得而知了。但皇上对其关怀至微却是事实。再后来,沈德潜告老还乡,皇上仍然思之甚切,凡有御制,皆以“特快驿递”命和。沈更以诗集求序,皇上欣然手书以赐,可谓殊荣。所谓“非常之人,然后有非常之遇”。据称一时“海外日本、琉球诸国走驿劵索沈尚书诗集”(《鹤征后录》)甚众。

沈德潜离别京师之际,皇上又面谕:万寿五旬,卿是时望九,当来一晤。德潜更作陛辞纪恩诗,盛称皇上的宠爱。

蓬虆数载贰春官,趋待承华道孔颜。身老蹉跎难称职,主恩优渥许还山。此行就日辞丹凤,感振临风放白鹇,五夜梦魂犹眷恋,早期犹入紫宸班。

可谓情真意切啊!

沈德潜归老山林,主盟风雅,十余年间,四方人士望走其门,天下以为巨人长德,景星庆云。(《国朝耆献类征初编》卷八十四)

尤为甚者,晚年在吴中建其生祠塑其像,皇上更赐匾额“诗坛耆硕”,又楹帖:“玉皇案吏今烟客,天子门生更故人”,皆出御笔。真乃极诗人之荣遇。难怪有人要感叹:“诗人遭际,自唐宋至清朝以长洲沈尚书为第一。天下孤寒,几视为形求梦卜矣。”(《清朝野史大观》卷九)

据清人叶廷琯(调生)《鸥陂渔话》称:“祠屋在沧浪亭西北”,“余少时亦曾过之,空龛上旁扁联髹版,犹悬于蛛网中,见之不胜盛衰之感”。盖归愚身后,因祸迁怒皇上,于是,尽追恤典,褫职毁像扑赐碑,撤乡贤祠位,我想,大抵有点少年时所见“砸烂孔家店”的势头。这样的遭际,史来虽非沈氏一人,却足令天下读书人胆怯心寒!对归愚身后获祸的缘故,大多以为因“一柱楼诗狱”。举人徐述夔作一柱楼诗,其子怀祖付梓刊印,乃请德潜为著者作传,以壮门楣。因集中多诋讥本朝言辞,而沈在传中却称其品行文章皆可法。或许这位沈老先生并未细审其诗,不过大笔一挥作了篇不着边际的应景文章罢了。后来,有人将诗集传到宫里,高宗看后,龙颜大怒,以其贪润笔而美逆词,身后问罪。时乾隆四十三年,沈殁后第九个年头。有人说徐述夔诗案不过是个导火索,事实上,沈卒后,高宗就“闻其泄捉刀事于外。不觉大怒,乃供徐述夔诗案,追夺阶衔祠谥,扑其墓碑”。(《啁啾漫记》)一言以蔽之,真是成亦诗,败亦诗,都是诗儿惹的祸。沈德潜“泄露天机”,是年老糊涂,还是得意之时信口开河,图一时之快呢?但彼做法确实有悖游戏规则,故而惹祸上身。偶闻近世有胡某为“上峰”捉刀《沁园春》词,及其晚年编纂文集,竟异想天开将词赫然篇首,终审被撤。恐怕也多是文人轻狂自大使然。

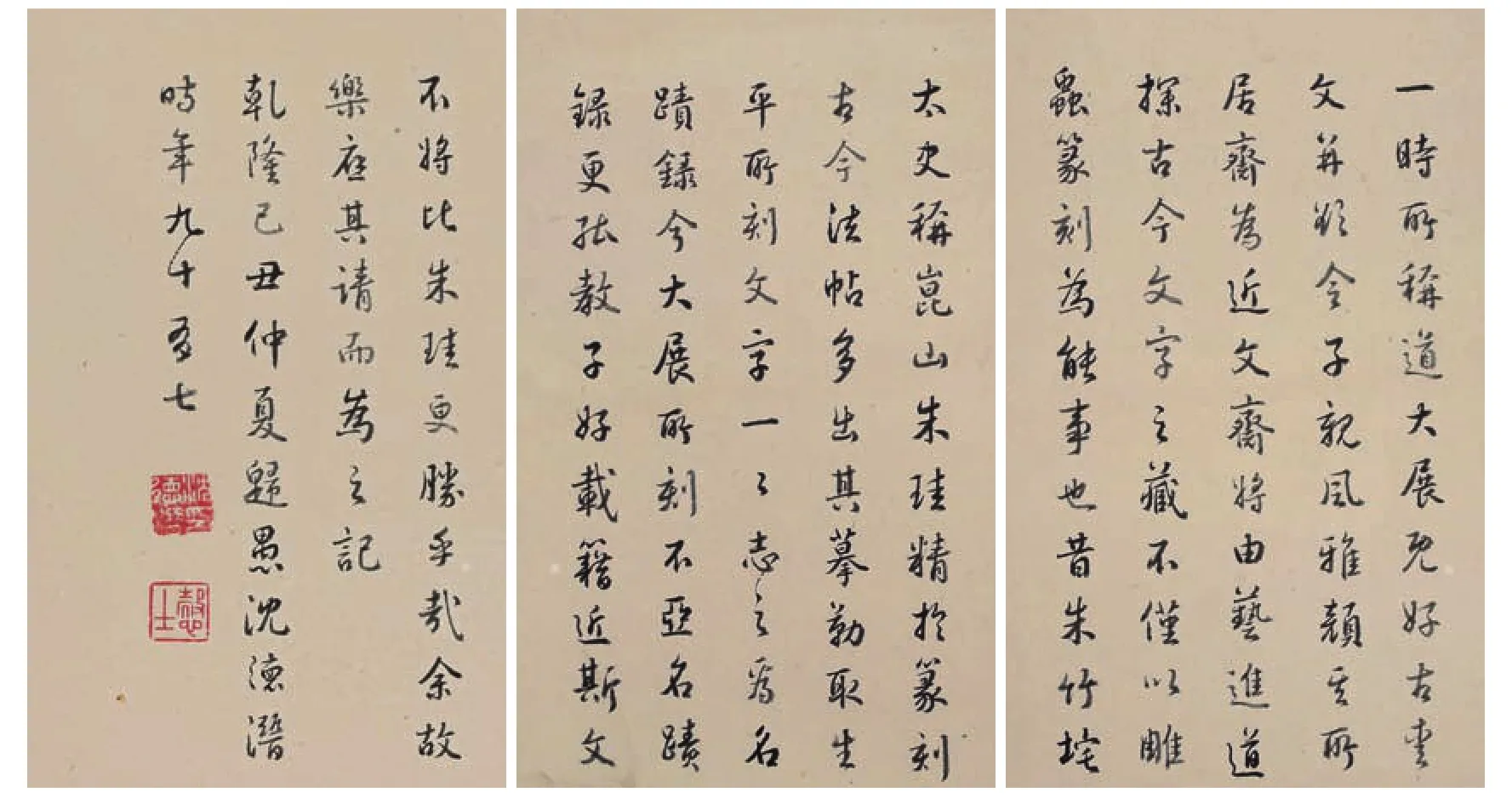

沈德潜《近文斋记》选

对于归愚其人,旧时广为笔记野史传说,或谓其“服官数十年,旅进旅退,毫无建树”。“高宗徒以其捉刀之故,独宠眷不衰”。(《啁啾漫记》)袁枚则以为:“公逡巡恬淡,不矜持,不骄傲,不干进,不趋风旨。下直萧然,绳扉皂绨,如训蒙叟,或奏民间疾苦流涕言之;或荐人才某某展意无所依回;或借诗箴规,吁尧咈舜,务达其诚乃已。诸大臣皆色然骇,而上以此愈公。”(《小仓山房文集》卷三《太子太师礼部尚书沈文悫公神道碑》)思随园生前风骚独领,桃李满门,殁后树倒鸟散非议遂起之遭际,读斯所言,难免让人作惺惺相惜之想。

浏览诸多掌故,恐怕还是郭频伽《灵芬馆诗话》所记沈氏在木渎时的故事有趣。

相传为诸生时,馆于木渎,生徒散后辄吟唔至夜分。主人有婢,年及笄矣,所居与尚书比屋,纺车之声时或申旦。人问之,曰:“听沈老先生读诗。令人忘倦,不知夜深也。”

吟哦沈沈,纺车唧唧,其境之幽远,其意亦温馨。是颇可谈助的经典往事。

沈归愚诗稿(残叶)原为郑逸梅先生箧中之物,先生既归道山,所藏尺牍翰墨屡见拍场。诗叶背纸有“沈归愚”三字,犹辨为先生手笔。诗叶左下有朱记“古今诗文翰斋珍藏印”,待考。所录《病中呻吟寄热河诸友人》七言一首,宿墨硬毫,殊多生辣之趣,颇异归愚平昔书法之秀媚。尝于梁溪惠永康君处见《近文斋记》二巨册。凡沈德潜、毕秋帆、彭启丰、王伟人、袁子才、梁山舟、王梦楼,雍乾名贤,风雅云集。沈归愚为开篇之首,其九十七岁时所作,老笔沉着,字字珠玑,堪为其晚年力作。

诗叶屡作涂易,故可一窥沈老诗作斟酌之心迹。释文如下:

典质聊为药饵资,迟教揽辔沐恩施。床头声咽寒兼暑(热),梦里神虚幻更奇。病到难医良剂少,老应曲体圣心知。滨江绿柳边山路,戴月何人马并驰。(何期又获重生庆,好向边山马共驰。)

括号内为更改之辞。又另一行;

黄粱枕未醒前梦,

白发心偏忆故人。

归愚之诗,称者如高宗序中所云:

夫德潜之诗,远陶铸乎李、杜,而近伯仲乎高、王矣。乃独取义于昌黎“归愚”之云者,则所谓去华就实,君子之道也。(《清诗别裁》)

又其门人王兰泉(昶)云;

先生独综今古,无藉而成,本源汉魏,效法盛唐,先宗老杜,次及昌黎、义山、东坡、遗山,下至青邱、崆峒、大复、卧子、阮亭,皆能兼综条贯。尝自进其全集,御制叙言以高、王为比,诚定论也。(《湖海诗传·蒲褐山房诗话》)

张维屏所以称:“文悫诗综贯今古,专尚盛唐,中年以前多精心结撰之作,如造化理所无到者,人方识辛苦……”“晚年情性所至,称心而言,然亦范我驰驱,不以名位既高肆为野战。即以诗观,亦足征神明之强,故天之厚以福泽,非偶然也。”(《文献征录》卷五)

然持不同意见者亦不乏其人,如:

洪亮吉《北江诗话》:

沈文悫之学古人也,全师其貌,而先已遗神。

文廷式《琴风馀谭》:

本朝诗学,沈归愚坏之,体貌粗具,神理全无。动以別裁自命,浅学之士,为其所刦,遂至千篇一律,万喙雷同。至纪文达之批苏诗,逞我臆谈,损人天趣,风雅道丧,非此种论议职其咎乎?姚姜坞援鹑堂笔记谓归愚以帖括之余,研究风雅,可谓助我张目者也。

两者之论,可谓天壤之别。钱维城曾赠其诗云:“帝爱德潜德,我羡归愚归”,沈乞归悼亡时,尝赐诗有,“我爱德潜德”句。老人家遭际之奇,遐龄峻望,也是足令天下读书人之艳羡的啊!

附记:

写完《沈德潜》,顷接金文男女史寄赠《金性尧全集》,重读金老《两遭帝怒的沈德潜》文,故有此记。

所云两遭帝怒,金先生以为,其一,沈德潜编辑《国朝诗别裁集》,赫然在首的是被高宗一再斥责自附清流的“贰臣”钱谦益。作为诗人的沈德潜能以此学术之立场将钱谦益、王铎、龚鼎孳等一班“贰臣”专列首卷,甚至连“名教罪人”钱名世也收选其列。而称为“我朝从之佐”,无论清廷还是诸诗人对这样的称谓都不会买账。集中选录钱诗三十二首,所云“推激气节,感慨兴亡”,难免引起敏感。沈德潜又请皇上赐序,高宗借机大发训斥之辞。

因进其书而粗观之,列前茅者,则钱谦益诸人也。不求朕序,朕可以不问,既求朕序,则千秋之公论系焉,是不可以不辨。夫居本朝而妄思前明者,乱民也,有国法存焉。至身为明朝达官,而甘心复事本朝者,虽一时权宜,草昧缔构所不废,要知其人则非人类也,其诗自在,听之可也。选以冠本朝诸人则不可,在德潜则尤不可。……谦益诸人,为忠乎为孝乎?德潜宜深知此义。……因命内廷翰林为之精校去留,俾重锓版,以行于世。所以栽培成就德潜也,所以终从德潜之请而为之序也。

话说到这份上,也算合乎情理,“不求朕序,朕可以不问”。高宗表面上还是要故作心平气和的样子,看在君臣情分上给足他的面子。但又不得不斥之“老而耄荒”。

再遭帝怒,即所谓徐述夔悖逆诗案。或谓沈德潜泄露捉刀事,高宗以徐诗案作为导火索而发心中积郁之气。

萧一山《清代通史》卷中云:“或谓德潜以诗学致卿贰,告归时弘历(指高宗)以己所作诗集,委之改订,颇多删润。德潜死,调其诗集进呈,则平时为之点窜及捉刀之作,咸录焉。弘历大恚,始有革爵撤祀之令。又阅其咏黑牡丹诗,有‘夺朱非赤色,异种也称王’句,指为逆词,令剖棺剉尸。”

金文举高宗《乐善堂全集序》所说:“自今以后,虽有所著作,或出词臣之手,真赝各半,且朕亦不欲与文人学士争巧,以贻后之讥。”以为高宗自暴捉刀之实。至于“夺朱”二句,近于齐东野语,定非沈氏所作。再如“剖棺剉尸”,恐怕皆好事者“以泄反满之恨”所臆造。而窃以为,皇上可以不讳言“代笔”事,偶露“天机”也是一种姿态,或策略。但沈既为当事人之一若直将说出来,则犯忌讳,在高宗看来其“忠”亦值得怀疑,故隐然不快。至于“剖棺剉尸”故事,果若后人捏造,恐怕非止“以泄反满之恨”,更暴露文人之狭隘,是不是有点嫉恨归愚之“恩遇”呢?故有斯言——“实德潜忘良负义之报也”云云。