我国都市型农业发展的典型模式及驱动机制

——基于14个大中城市案例研究

王晓君,吴敬学,蒋和平

(中国农业科学院农业经济与发展研究所,北京 100081)

我国都市型农业发展的典型模式及驱动机制

——基于14个大中城市案例研究

王晓君,吴敬学,蒋和平*

(中国农业科学院农业经济与发展研究所,北京 100081)

都市型农业是城市化进程中产生的一种崭新农业形态。基于北京、上海、深圳等14个大中城市的实地调研,总结归纳目前我国大中城市都市农业发展的典型模式,分析比较不同发展模式间差异,探讨都市农业发展的驱动机制,可为都市农业在我国中小城市的递级推进提供经验借鉴。结果表明,我国都市型农业发展的典型模式包括保障农产品有效供给、特色农业集群、农业园区引领、休闲观光带动、科技创新驱动、产业化经营推动、高效生态循环推动及机制创新驱动等8种,不同发展模式在主要特征、功能导向、业态、驱动要素等方面表现出一定差异。研究表明,都市型农业发展除了农业系统自身演变内在需求外,还紧紧依托于城市经济发展的拉动、资源环境压力的推动、制度政策的支持和城市规划的空间保障。未来都市型农业发展中要因地制宜、突出特色,构建城市群区域协同农产品供给保障体系,统筹兼顾严格保护耕地和满足都市型农业用地,加强工商资本进入的监管和风险防范。

农业经济;都市型农业;发展模式;驱动机制;城市案例

都市型农业是城市化进程中产生的一种崭新农业形态。都市型农业依托城市、服务城市,利用城市资本、技术、人才和信息优势,不断强化农业生产功能,充分挖掘农业休闲、娱乐、体验等生活、生态功能,培育农业发展新业态,快速提升农业土地产出率、劳动生产率和资源利用率[1-4]。我国都市型农业发展始于城郊农业,经过20多年的探索实践,现阶段已基本完成了从城郊农业向都市型农业的跨越,正处于伴随城市化进程加快和市场需求升级的快速发展期。尽管都市型农业在城市产业产值中所占比重偏小,但都市型农业的基础性地位却越来越重要[5-7]。

目前,我国大中城市都已将都市型农业发展纳入城市发展总体规划中,据不完全统计,截至目前我国已有超过170个中小城市提出了发展都市型农业的构想,有近90个城市编制了都市型农业相关规划或出台了都市型农业发展的政策意见。我国地域差异大,不同城市因为资源禀赋、城市特点、农业发展阶段及相应的发展政策影响,都市型农业发展轨迹不同,发展模式呈现多样化[8]。总结梳理我国都市农业发展的典型模式,可为我国未来打造一批易复制、可推广的典型样板提供经验借鉴,分析都市农业发展的驱动机制,可为探索都市型农业一般规律及路径选择提供科学参考。课题组承担了农业部市场与经济信息司都市农业发展研究项目,于2015-2016年对北京、上海、深圳等14个大中城市都市型农业发展现状进行了实地调研,在此基础上总结归纳了我国都市型农业发展的典型模式,根据不同城市都市型农业发展影响要素探讨了我国都市型农业发展驱动机制,提出未来我国都市型农业发展的政策建议。

1 我国都市型农业发展典型模式

我国各地自然资源禀赋差异显著,经济发展水平不一,都市型农业发展模式各具特色,如把“菜篮子”产品保障放在都市型农业发展的突出位置模式;深度挖掘区域特色农业资源潜力,发展特色农业农产品集群模式;坚持以工业化理念发展农业,通过大力推动农业园区建设引领都市型农业发展模式;高度重视农业功能拓展,兼顾农业生活休闲功能,大力发展休闲观光农业模式;依托科技与人才优势,坚持科技创新支撑都市型农业发展模式;坚持“全产业链发展”,通过大力发展农产品精深加工、扶持龙头企业,推动都市型农业产业化水平模式;高度重视都市农业生态功能,大力发展生态循环农业模式;从机制体制创新寻求突破,从农业发展的实际需求出发,为都市农业提供良好的体制环境模式。

1.1 保障农产品有效供给发展模式

即把“菜篮子”产品供给保障作为都市型农业发展首要功能,把都市型农业作为重要的民生工程,扶持“菜篮子”和粮食、经济作物生产基地建设,强化农产品质量安全监管,完善市场流通与调控保障机制,积极促进产销衔接,使都市型农业成为城市“保供给、稳物价、惠民生”的重要基础。

该模式最为典型的代表是石家庄市。2016年4月,农业部等多部委联合印发《京津冀现代农业协同发展规划(2016-2020年)》,推进环京津27个县市加快建成环都市现代农业圈,河北省其他146个县、市、区打造服务都市的农副产品供给、农产品加工和物流业转移基地。作为京津最重要的农产品外辅基地,2013年河北省供京、津蔬菜总量分别超过600万t与400万t,在两地市场占有率达到55%与45%。2014年河北省供给北京的猪肉、禽肉和禽蛋约占北京消费总量的20%、10%和20%。

广州市围绕稳步提高“菜篮子”主要产品自给率目标,积极推行现代流通方式,发展农超对接、农校对接和定点基地直采模式,通过加快发展农产品电子商务,建成华南农产品交易网等多家网上选购农产品交易平台。杭州市完善了农产品质量追溯管理制度,向市区经营的蔬菜直销户发放智能型产地标志卡,农贸市场实行刷卡进场销售蔬菜,建成了一套“结合计划和市场两种调控手段,兼顾农民和市民两类不同群体”的工作机制和保供稳价四大体系,形成超市直供、摊点直销、单位直配、网购直送等农超、农校、农社、农居对接的“菜篮子”产品销售新模式。

1.2 特色农业集群发展模式

指都市型农业发展依据各地资源禀赋、农业基础,深入挖掘区域特色农业资源潜力,将相互独立又相互联系的农户、农业流通企业、农业加工龙头企业等互补机构,按照区域化布局、产业化经营、专业化生产的要求,在地域与空间上形成高度集聚的集合[9]。产业集群地理邻近性和产业关联性特征有利于都市型农业发挥连片带动作用,并与当地工业化、信息化产业发展紧密结合,有效提高都市型农业的规模化水平和产业集中度。特色农业集群发展强调品牌建设,以着力打造一批竞争力强的专业村、专业乡镇等优势特色产区为抓手,不断延伸现代农业产业链,积极拓展国内外市场。特色产业集群发展是优化区域农业产业布局与实现农业资源优化配置的重要途径,有利于推动区域农业经济发展、增加农民收入及提高城镇化发展水平。

以青岛市为例,都市型农业发展以特色小镇建设为主,其依托于地区特色农业,以乡镇为单元,形成了特色农产品集群区,蓝莓小镇、葡萄小镇、茶叶小镇、玫瑰小镇、胡萝卜小镇等一大批特色小镇崛起迅速。截止2015年,青岛市共发展“一镇一业”专业镇33个,发展“一村一品”专业村560个,带动形成了茶叶、草莓、西瓜、白菜、葡萄等区域化、专业化发展。青岛市特色小镇品牌效益凸显,培育形成了以胶州大白菜、马家沟芹菜、仁兆大蒜等为代表的蔬菜品牌和以黄岛蓝莓、平度大泽山葡萄、城阳红杏、崂山樱桃等为代表的优势果品品牌,初步形成了最具竞争优势的农产品品牌集群。

1.3 农业园区引领模式

指都市型农业发展以园区建设为主要载体,将工业化理念、现代企业管理制度引入都市型农业,使传统一家一户的农业生产模式逐步转化为标准化、集约化、规模化、产业化、商品化的园区发展模式[10]。农业园区是都市型农业功能聚集、产业融合的综合载体,具有以下五个特征:一是特色优势产业聚集的基地,农业园区依托产业基础,突出优质安全,做大产业板块,形成聚集效应;二是农业适度规模经营的载体,农业园区建设依托土地流转服务平台,推动规模经营;三是现代要素高效配置的平台,农业园区充分发挥资源集约利用、要素高度聚集效应,引导技术、资本、人才、管理等生产要素重新组合;四是科技集成创新示范的依托,农业园区立足产学研结合,形成研发攻关、集成组装、转化应用、职业培训一体化体系;五是经营体制机制创新的抓手,农业园区充分发挥新型农业经营主体的资本、管理、品牌、营销优势。

西安市农业园区发展在全国最为典型,其立足资源禀赋,突出自身特色,形成了一批发展理念超前、组织方式创新、优势特色鲜明的现代农业园区。截止2015年,西安市发展现代农业园区363个,农业园区建成面积2.66万hm2,占西安市耕地总面积的11%,园区总产值达到44.38亿元,占西安市农业总产值的20.68%,带动周边农户73.1万人。农业园区已成为西安都市型农业增效的一支重要力量。

1.4 休闲观光带动模式

指在大城市郊区,以满足城市居民休闲、旅游、体验农事活动等市场需求为主导,利用田园景观、农业生产经营活动和农村自然环境吸引游客前来观赏体验,使农业和旅游产业相互融合而构成的发展模式。休闲农业是贯穿农村一、二、三产业,融合生产、生活和生态功能,紧密连结农业、农产品加工业、服务业的新型农业产业形态和新型消费业态[11]。国内现有的休闲农业发展模式种类繁多,主要包括连片开发模式、“农家乐”模式、农民与市民合作模式、产业带动模式、乡村旅游模式、休闲农场或观光园模式、科普教育模式、民俗风情旅游模式、休闲度假模式等[12]。

休闲农业在全国各大城市发展迅速。以长沙市为例,大力发展休闲农业,由最初以吃农家菜、住农家房、观农家景、干农家活为主的体验式“农家乐”,逐步发展成以乡村旅游为主的休闲农庄,并形成了以农业产业为支撑的现代农庄,产业规模、产出效益、发展水平、带动能力等都在不断提升。截止2015年,长沙市各类农庄达1 712家,其中现代农庄351家。在现代农庄中,国家星级农庄23家。2015年长沙市休闲农业接待旅客量2 500万人次,经营收入50亿元。举办了两年一次的世界休闲农业与乡村旅游城市联盟峰会(湘江论坛),参与城市代表覆盖全球50多个国家,休闲农业已成为长沙市一张重要的国际化名片。此外,南京市休闲农业发展也非常具有代表性,其推进农业与三产融合发展,实现美丽乡村+特色产业、+休闲观光、+健康养生、+农耕文化发展。

1.5 科技创新驱动模式

指在都市型农业发展中充分利用传感器、云计算、物联网、大数据、移动互联网等现代科学技术,以及智能温室、植物工厂、农业机器人等现代农业科技成果,大力发展农业高新技术产业体系,建立研发、推广和应用主体的利益联结机制,加快推进新品种、新技术、新装备和新材料的转化和应用。都市型农业是现代农业发展的前沿阵地,有条件充分发挥农业科技创新的引领作用,构建开放、畅通、共享的科技资源平台,提高都市型农业科技含量和附加值,形成都市型农业高端品牌,提升都市型农业综合竞争力。

北京市依托25家中央在京农业科研单位、11家国家重点农业实验室、44家市级农业科研单位及2万人的农业科研队伍,建立了国家现代农业科技城,创制了世界首个水稻全基因组芯片,测序了世界首张西瓜全基因组图谱,打破了国外长期垄断我国高端品种的格局。北京市还是全国种业企业研发、试验基地,全国种业前10强中北京有4家,全球10强种业巨头有8家在京建立研发或分支机构,目前,北京农业科技贡献率已达到69%,高出全国平均水平16个百分点,接近发达国家水平。

天津市农业科技引领作用也非常突出,完善形成了科技创新专项资金、农业科技成果转化推广等项目体系,加强了农业科技创新条件和能力建设、十大种业基地建设、农民教育专项培训工程等专项行动。每年取得农业科技成果100项左右,农业科技进步贡献率达到64%。

深圳市农业生物产业发展迅速,是我国农业科技创新人才的高地,已培育引进了像华大基因、中国农科院深圳基因所等数十支国内外知名的拥有生物育种核心技术和自主知识产权的创新团队。深圳还拥有一大批像创世纪一样的农业龙头企业,生产营销网络遍布全国,联合起来形成了较完善的产学研、育繁推一体化的产业链条。

1.6 产业化经营推动模式

指在市场经济条件下,将农产品生产、加工和销售链条上不同环节的主体联结起来,实行农工商、产供销专业化、商品化、规模化和一体化经营[13-14]。农业产业化经营模式是解决千家万户的小生产与千变万化的大市场有机对接的现实选择,其经营的核心是龙头企业,其具有开拓市场,赢得市场的能力,是带动农业改革的骨干力量。农业产业化经营组织形式既能够体现农业产业化对生产、交换行为的要求,又符合当下农村经济的具体情况,能够使得农户与市场主体从产业化组织形式中受益,并形成合理的利益联结安排。农业产业化经营主要模式有“龙头企业+农户”、“龙头企业+农民合作社+农户”和“龙头企业+股份合作社+农户”等模式。

青岛市高度重视农业产业化发展,农业适度规模经营比重达60%左右,规模以上农产品加工业产值达1 383亿元,稳居全国15个副省级城市第一,农产品出口额占全国7.4%,排名全国城市第一。截至2015年,青岛市农产品加工企业已发展到2 700多家,其中直接从事农产品加工出口企业达1 200多家,涌现出了六合、九联、佳沃等一大批国际知名、国内领先的现代农业加工企业,共打造出蔬菜、花生、蓝莓、面粉、肉猪、海产品等8条百亿级农业产业链。

武汉市大力发展农产品精深加工,农产品加工产值与农业总产值之比4.1∶1,2014年农产品加工产值达2 310亿元,重点打造了水禽、水产、种业、健康杂粮等特色产业链,培育了周黑鸭、仟吉等8个中国驰名商标。

沈阳市把加快农产品加工业作为发展都市现代农业的重要抓手,推进重点项目建设、扶持龙头企业发展、强化品牌创建意识,2013年沈阳农产品加工业产值实现2 794亿元,成为仅次于装备制造业的第二大支柱产业,农产品加工业产销率达98.9%。

1.7 高效生态循环促进模式

高效生态循环农业是集约化经营与生态化生产有机耦合的现代农业,它以“减量化、再利用、再循环”为原则,以资源高效利用和循环利用为核心,以农作模式集成创新为载体,以先进技术和设施装备为手段,推进现代生态循环农业发展技术体系、管理体系、保障体系建设,以达到资源利用循环化、投入节约集约化、能耗排放低碳化、生产过程清洁化、废弃物物质资源化和产品安全优质化的目标[15]。在我国农业经济取得巨大成就的同时,农业资源过度开发、农业投入品过量使用、地下水超采以及农业内外源污染相互叠加等带来的生态环境问题日益凸显,高效生态循环农业是一种人与自然环境和谐的可持续农业发展模式。

上海市积极探索生态农业建设多年,在环太湖流域县域围绕化肥、农药减量使用,推行绿肥养地轮作休耕制度,推广应用商品有机肥和秸秆还田技术,实施测土配方施肥工程以及新型高效低毒低残留农药替代工程等,使得农业面源污染得到有效控制。另外上海市还推出了种养结合家庭农场模式、种养结合大型农场模式、林下经济生态农业模式等。

北京市不断强化都市型农业生态涵养、物质循环等生态功能,率先在全国建立农业生态服务价值评价监测,在农业区域经济、流域经济基础上结合北京山区农业发展基础与特点,创新“沟域经济”理念,努力建设以密云“古北水镇”、延庆“四季花海”为代表的沟域经济带,而以“德青源”为代表的循环农业则实现了沼气并网发电和液化使用。

1.8 机制创新驱动模式

指立足当地实际,针对都市型农业发展中突出问题,通过土地、资本、金融、农业生产性服务等层面的制度设计,着力推进农村资源配置、农业生产经营组织形式等方面的改革创新,激活农村生产要素,形成创新驱动力,有力地推动都市现代农业发展模式。都市区农村社区组织结构复杂,农村居民分化程度高,农村资源财产厚实,农业功能形态多样,传统农业经营体制机制难以适应都市型农业发展的需要,须加快改革创新,如农村产权制度改革、惠农信贷、培育新型农业经营主体和服务主体、创新现代农业运行机制等。

成都市在坚持农村基本经营制度基础上,深入推进制度改革,有效激发都市型农业发展内生动力,包括:1)构建新型城乡关系,全力推进城市与乡村、居民与农民一体化,推动城乡规划、产业、市场、基础设施、公共服务、管理体制一体化,形成城市与农村共生共荣的新型城乡关系;2)深化农村土地产权制度改革,在全国率先开展并全面完成农村产权确权颁证、集体资产清产核资及股份量化工作,在全国率先成立农村产权交易所,开展农村土地承包经营权抵押融资试点,积极推动土地承包经营权等农村产权入股发展农业产业化经营;3)创新农业经营方式。深入推广以“土地股份合作社+农业职业经理人+农业社会化服务”为核心的“农业共营制”、“生产全托管,服务大包干”的土地托管经营、“龙头企业+农民合作社+家庭适度规模经营”等多种经营方式;4)培育新型农业经营主体,率先在全国执行农业职业经理人培育认证制度,探索形成选拔、培养、聘用、考核和交流等机制,有效解决了新形势下“谁来种田、谁来服务”等问题;5)完善社会化服务体系,围绕农业企业、农民合作社和家庭农场的需求,大力发展订单式、托管式、一站式经营性服务,发展农机租赁、农资配送、劳务服务、粮食烘干仓储营销、冷链物流等社会化服务组织。

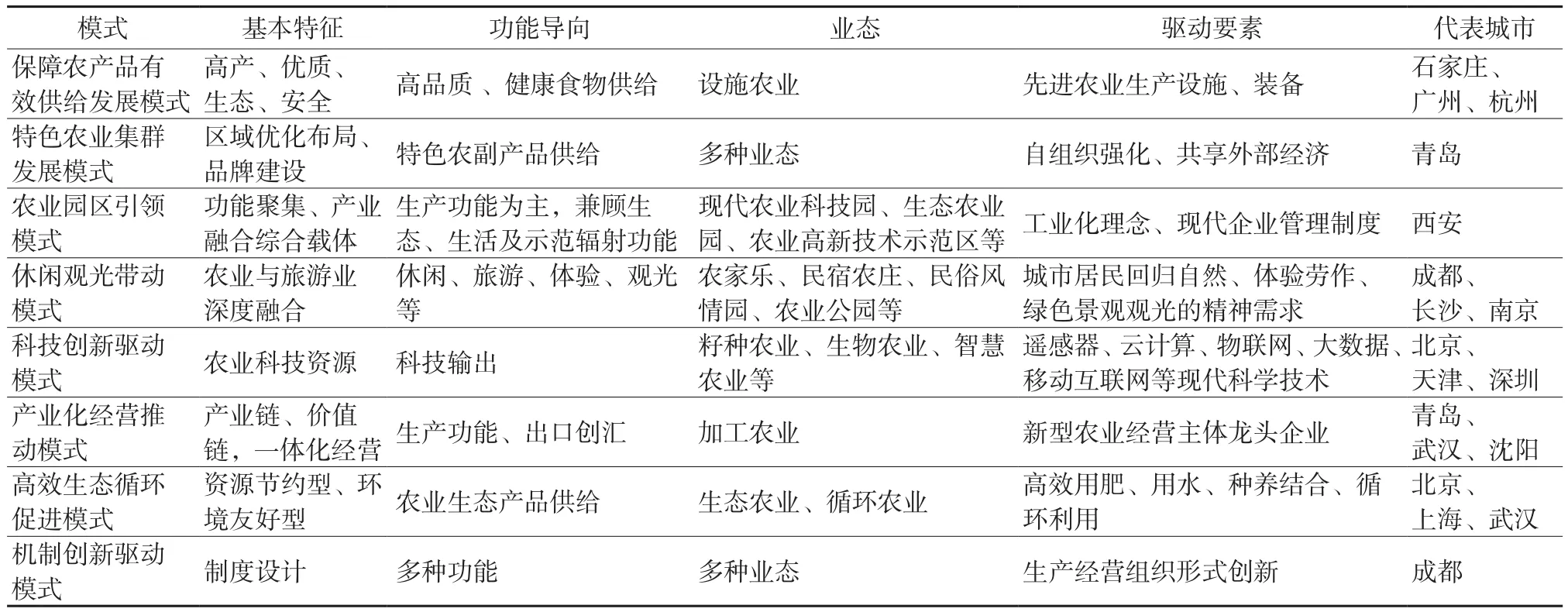

我国大中城市都市型农业发展模式并不局限于其中一种,可能以一种模式为主,其它模式为辅,或者是多种模式组合发展。不同发展模式,基本特征、功能导向、业态、驱动要素存在一定差异(表1)。

表1 我国都市型农业八种典型模式基本特点Table 1 Characteristics of eight typical development patterns of urban agriculture

2 我国都市型农业发展的驱动机制分析

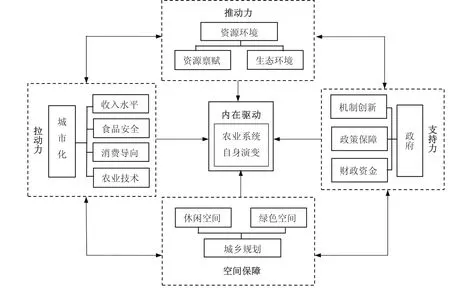

我国都市型农业率先于20世纪90年代在北京、上海、深圳等一线城市兴起,随后在杭州、武汉、成都等省会城市及宁波、大连、青岛等发达地市迅速崛起。都市型农业在不同经济发展水平城市梯度推进,发展内容、模式、动因、运行机制存在区域差异性和演进阶段性。都市型农业发展的驱动力既有来于农业系统自身演变的内在需求,也有来自于城市化、资源环境、制度政策、空间发展需求等多方面作用力的共同影响(图1)。

2.1 农业系统自身演变是都市型农业发展的内在驱动力

从都市型农业发展背景来看,其最先在欧、美、日等发达国家城郊地区兴起,是工业化和城市化发展到一段阶段的产物。历史数据表明,当大城市人均GDP达到2 000-3 000美元,就可能进入了都市型农业阶段,我国上海、北京等城市在20世纪90年代率先完成了城郊农业向都市型农业的过渡[16]。当城市经济发展到较高水平时,都市型农业内在生产要素和外在环境要素发生变化,当某一要素无法满足于当前农业发展时,内在生产机理相互作用迫使农业生产发展升级转型,农村与城市、农业与非农业要素进一步融合,向组织化、科技化、精细化、产业化的现代农业转变,都市型农业发展遵循现代农业发展普遍规律。

2.2 城市化消费市场需求和先进要素聚集为都市型农业发展提供了拉力

都市型农业伴随着城市化发展不断深化。大城市具有市场需求旺盛、资本充足、科技领先、人才密集的优势,能够为都市型农业升级转型提供有利条件,对都市型农业发展拉动效应明显[17]。具体表现在:一是消费需求拉动,随着城市居民收入水平提高,居民消费结构加快升级,不仅要求农产品供给充足,而且要求农产品多元化、个性化和优质化,消费者越来越关注“舌尖上的安全”和“舌尖上的美味”,市场需求促使都市型农业规模不断扩大,产品结构不断优化,这是都市型农业发展的源动力;二是技术创新驱动,先进技术集成是都市型农业发展的核心动力,大城市人才智力密集、科技资源丰富,有条件率先在现代生物育种、设施装备等重大关键技术方面取得突破,破解都市型农业劳动力、土地、资源的瓶颈制约,激发农业生产潜力;三是社会资本推动,都市型农业生产能够取得经济收益关键在于投资,城市社会资本、工商资本注入,使都市型农业走上了与市场接轨的道路,促进都市型农业向规模化、标准化、产业化发展;四是人才要素引擎,新型经营主体是都市型农业形成与发展的关键,承担着领导者与发动机的角色,在产业投资、科技创新及品牌构建方面起着重要作用,城市人才储备为都市型农业发展提供了人力资源保障。

图1 我国都市型农业发展的驱动机制Fig. 1 Driving mechanism of urban agricultural development in China

2.3 城市资源环境制约为都市型农业发展提供推力

城市及周边地区耕地稀缺、劳动力流失、水资源短缺,自然资源配置更体现“离农”趋势,都市农地大幅度缩减和隔离,在制度性用地保护政策下,为了使农业资源在有限的“狭小空间”内“以小博大”,都市型农业不得不主动转变农业生产经营方式,调整优化农业结构,以提高土地利用的产出效益和附加值。另外,随着城市化过程中不断暴露的雾霾、交通拥堵、农耕文化遗失、居民绿色资源贫瘠等城市生态环境问题,城市居民产生了对优美自然环境的追求以及精神文化休闲的巨大需求,都市型农业环绕在大城市周边,有条件在不改变农业资源享赋形态基础上满足城市居民娱乐、休闲的需求,这也催生了都市型农业“三生”(生产、生态、生活)功能的不断延伸拓展。

2.4 相关制度政策实施为都市型农业发展提供的支撑力

都市型农业外部效益(社会、生态效益)显现,发展过程中需要政府引导和大力支持。近年来,无论是中央,还是地方政府,已出台多个关于都市型农业发展的规划与指导意见,大力支撑都市现代农业发展。国务院制定的《全国现代农业发展规划(2011-2015年)》明确提出,“大城市郊区多功能农业区”要成为农业现代化“率先实现区域”,我国“十三五”规划纲要明确提出“要加快发展都市现代农业”。农村土地制度改革为社会资本进入都市型农业提供了契机,多地创新农村金融服务理念,开发适应都市现代农业发展的金融保险产品和服务模式。各大城市积极推动农业经营方式和主体创新,通过招商引资,广泛吸引社会资金参与都市型农业建设。综合来看,目前政府通过制度创新与政策扶持,为都市型农业发展提供了良好的外部环境。

2.5 城市规划为都市型农业发展提供了空间保障

都市型农业被城市规划设计人士认为“是城市可持续规划设计的重要策略”[18-20]。目前大中城市将都市型农业纳入城乡总体规划中,与城市化同步发展,这为都市型农业未来发展提供了空间保障[21]。都市型农业是城市经济和城市生态系统中的重要组成部分,融入城市系统是城市可持续发展的关键。将都市型农业纳入城市公共用地管理和绿化带建设规划中,承认都市型农业是一种合法的城市土地利用方式,通过预留足够的都市型农业发展用地,可为都市型农业发展提供空间储备。

综上所述,都市型农业发展的驱动力不仅取决于农业系统自身演变的内在需求,还紧紧依托于城市经济发展的拉动、资源环境压力的推动、制度政策的支持以及城市规划的空间保障,这几种作用力存在共栖关系和互动效应,共同影响着都市型农业的形态与布局。不同城市都市型农业发展过程中各作用力方向与大小不同,发展形态与模式存在差异。

3 我国都市型农业发展的政策建议

3.1 因地制宜、突出特色

根据城市特征,从区域位置、经济基础、自然条件、交通条件出发,采取不同的农业发展形式,因地制宜确定农业发展优势特色主导产业。城市化水平高、经济发展快速的地区发展休闲农业,要坚持当地特色农村生产景观,融合旅游、餐饮等综合经营,不断延伸农业产业链,努力提升农业产业的附加值。对于一般生产功能区,要充分发挥本地农产品品种资源优势,坚持市场导向,积极培育良种优势产品,大力实施品牌战略,着力建设现代化物流体系,努力扩大产品市场份额,满足不同消费层次和多样化的需求。对于传统粮区,要重视对传统农业技术的改造创新,尤其是对农民急需的优良品种、集约化生态种养殖技术、复合施肥技术、标准化有机绿色果蔬栽培技术等先进实用新技术的引进与示范。另外,为了更好地指导都市型农业发展,还应当研究同一城市在不同时期都市型农业多功能发展规律与发展模式。

3.2 构建城市群区域协同农产品供给保障体系

城市资源禀赋不同,都市型农业互补性较强,适应市场发展规律,打破行政区划界限,广泛开展区域合作,构建城市群区域协同农产品供给的保障体系,对于保障更大范围农产品有效供给具有重要意义。第一要强化顶层设计,出台都市现代农业城市群协同发展规划,打破行政壁垒,实现基础设施、产业规划、资源流动、公共服务和生态环境协同发展;第二要建立互认机制,消除农产品流通障碍,涉及农业产业链各个环节的地区各级管理部门要树立协同服务理念,创新机制体制,重区域,轻区划,逐步消除行政区划等对协同发展的阻碍;第三要优化产业布局,建立农业协同发展财政合作机制,发挥地方政府联合沟通的作用,跨行业统筹安排资金使用。

3.3 统筹兼顾严格保护耕地和满足都市型农业用地

一方面要严防都市农地“非粮化”、“非农化”风险,另一方面针对都市型农业农地配套用地不足问题,可适时对都市型农业设施农用地实行分类管理。对于利用土地生育功能的设施农用地,其设施占用的耕地面积不应该再计入耕地减少的考核指标内。对于利用土地承载功能的设施农用地(类似于建设用地),包括设施养殖用地和少量如无土栽培等不需利用土地生育功能的设施园艺用地,占用的耕地应计入耕地减少考核,实行“占一补一”。根据都市型农业内不同产业特点,适度提高经营主体附属设施建设用地比例。在荒地、坡地等农业产出效益低的地区,可适度容许发展一些新型土地综合开发模式,如养老地产、养生地产等。

3.4 加强工商资本进入的监管和风险防范

工商资本进入农业,鼓励其根据当地资源禀赋、产业特征,发展农业适度规模经营和进行现代农业建设,引导工商资本发展高端、高质、高效农业,鼓励工商资本发展农业服务业,参与农业基础设施建设,与农户建立利益联结机制。同时,也要严格工商资本准入门槛,限制工商资本擅自改变农地用途、严重破坏或污染租赁农地等违法违规行为。禁止工商资本借政府或基层组织名义,通过招商引资、下指标、定任务等方式强迫农户流转土地或整村整组流转土地。

[1] Mougeot L J A. Urban agriculture: Definition, presence, potentials and risks[C]//Bakker N, Dubbeling M, Guen-del S, et al. Growing cities, growing food: Urban agriculture on the policy agenda. Feldafing: German Foundation for International Development, 2000: 1-42.

[2] Lovell S T. Multifunctional urban agriculture for sustainable land use planning in the United States[J]. Sustainability, 2010, 2(8): 2499-2522.

[3] Thebo A L, Drechsel P, Lambin E F. Global assessment of urban and peri-urban agriculture: Irrigated and rainfed croplands[J]. Environmental Research Letters, 2014, 9(11): 114002.

[4] 蔡建明, 杨振山. 国际都市型农业发展的经验及其借鉴[J]. 地理研究, 2008, 27(2): 362-374. Cai J M, Yang Z S. Developing China’s urban agriculture by learning from international experiences[J]. Geographical Research, 2008, 27(2): 362-374.

[5] 冯海建, 周忠学. 西安都市圈都市农业生态服务功能时空分异[J].农业现代化研究, 2014, 35(4): 417-423. Feng H J, Zhou Z X. Spatial-temporal variations in ecosystem service of urban agriculture in Xi’an metropolitan zone[J]. Research of Agricultural Modernization, 2014, 35(4): 417-423.

[6] 陈文君. 都市农业旅游与都市可持续发展研究——以广州为例[J]. 经济地理, 2005, 25(6): 915-919. Chen W J. Continued development study of unban agriculture tourism and the urban—Take Guangzhou as an example[J]. Economic Geography, 2005, 25(6): 915-919.

[7] 杨振山,蔡建明. 都市型农业发展的功能定位体系研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2006, 16(5): 29-34. Yang Z S, Cai J M. Positioning role and function of urban agriculture[J]. China Population, Resources and Environment, 2006, 16(5): 29-34.

[8] 王全辉, 刘义诚. 中国都市农业发展模式研究和可持续发展建议[J]. 中国农学通报, 2012, 28(32): 166-170. Wang Q H, Liu Y C. Research on development pattern of urban agriculture and the suggestions of sustainable development in China[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2012, 28(32): 166-170.

[9] 尹成杰. 新阶段农业产业集群发展及其思考[J]. 农业经济问题, 2006(3): 4-7. Yin C J. The development of agricultural industrial clusters in the new stage[J]. Issues in Agricultural Economy, 2006(3): 4-7.

[10] 潘启龙, 刘合光. 现代农业科技园区竞争力评价指标体系研究[J]. 地域研究与开发, 2013, 32(1): 5-11. Pan Q L, Liu H Q. A research on competitiveness evaluating criterion system for modern agricultural science-technology area[J]. Areal Research & Development, 2013, 32(1): 5-11.

[11] 成升魁, 徐增让, 李琛, 等. 休闲农业研究进展及其若干理论问题[J]. 旅游学刊, 2005, 20(5): 26-30. Cheng S K, Xu Z R, Li C, et al. On the study progress of agritourism and some theoretical issues[J]. Tourism Tribune, 2005, 20(5): 26-30.

[12] 郭焕成, 韩非. 中国乡村旅游发展综述[J]. 地理科学进展, 2010, 29(12): 1597-1605. Guo H C, Han F. Review on the development of rural tourism in China[J]. Progress in Geography, 2010, 29(12): 1597-1605.

[13] 蔡海龙. 农业产业化经营组织形式及其创新路径[J]. 中国农村经济, 2013(11): 4-11. Cai H L. Organizational form of agricultural industrialization management and its innovation path[J]. Chinese Rural Economy, 2013(11): 4-11.

[14] 崔照忠, 刘仁忠. 三类农业产业化模式经营主体间博弈分析及最优选择[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24(8): 114-121. Cui Z Z, Liu R Z. Game analysis of business entities of the three kinds of agricultural industrialization modes and optimal choice[J]. China Population, Resources and Environment, 2014, 24(8): 114-121.

[15] 黄国勤, 赵其国, 龚绍林, 等. 高效生态农业概述[J]. 农学学报, 2011, 1(9): 23-33. Huang G Q, Zhao Q G, Gong S L, et al. Overview of ecoagriculture with high efficiency[J]. Journal of Agriculture, 2011, 1(9): 23-33.

[16] 徐群. 上海城市化进程对农业发展的影响研究(1949年至今)[D].南京:南京农业大学, 2012. Xu Q. Study on the impact of Shanghai urbanization process on agricultural development[D]. Nanjing: Nanjing Agricultural University, 2012.

[17] 齐爱荣, 周忠学, 刘欢. 西安市城市化与都市型农业发展耦合关系研究[J]. 地理研究, 2013, 32(11): 2133-2142. Qi A R, Zhou Z X, Liu H. The coupling relationship between urbanization and urban agriculture development in Xi’an City[J]. Geographical Research, 2013, 32(11): 2133-2142.

[18] 刘娟娟. 我国城市建成区都市型农业可行性及策略研究[D].武汉: 华中科技大学, 2011. Liu J J. Research on the feasibility and strategies of urban agriculture in urban built-up area in China[D]. Wuhan: Huazhong University of Science & Technology, 2011.

[19] Zasada I. Multifunctional peri-urban agriculture—A review of societal demands and the provision of goods and services by farming[J]. Land Use Policy, 2011, 28(4): 639-648.

[20] Aubry C, Ramamonjisoa J, Dabat M H, et al. Urban agriculture and land use in cities: An approach with the multi-functionality and sustainability concepts in the case of Antananarivo (Madagascar)[J]. Land Use Policy, 2012, 29(2): 429-439.

[21] 蔡建明, 罗彬怡. 从国际趋势看将都市型农业纳入到城市规划中来[J]. 城市规划, 2004, 28(9): 22-25. Cai J M, Luo B Y. International perspectives on the integration of urban agriculture in to city planning[J]. City Planning Review, 2004, 28(9): 22-25.

(责任编辑:童成立)

The development patterns and the driving mechanism of urban agriculture in China: A case study of 14 large and medium cities

WANG Xiao-jun, WU Jing-xue, JIANG He-ping

(Institute of Agricultural Economics and Development, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China)

Urban agriculture is a new form of modern farming in the process of urbanization. Based on a feld survey of 14 large and medium cities such as Beijing, Shanghai and Shenzhen, this paper summarized the typical development patterns of urban agriculture in large and medium cities in China, identified the differences among these different patterns, and analyzed their driving mechanisms, aiming to provide some guidance for the development of urban agriculture in small and medium-sized cities. Results showed that there were eight typical development patterns of urban agriculture in China, including the guaranteed effective supply of agricultural product mode, the characteristic agricultural cluster mode, the modern agricultural park leading mode, the leisure and tourism agriculture driven mode, the scientifc and technological innovation driven mode, the industrial management mode, the ecological and sustainable agriculture mode, and the mechanism innovation driven mode. These different modes had obvious differences from the following perspectives: main features, functional orientations, industrial forms, and driving factors. This study also found that the choice of urban agricultural development pattern not only depended on the inherent needs of the evolution of agricultural system itself, but also closely relied on city’s economic development, resource and environment pressures, support of institutions and policies, and space security of urban planning. Furtherly, this study suggested that the development of urban agriculture should be in line with the local conditions, highlight the characteristics, build a regional agricultural supply guarantee system on the level of urban agglomerations, balance between the strict protection of arable land and meeting the need of the urban agricultural land, and strengthen the supervision and risk prevention of industrial and commercial capital into agriculture.

agricultural economy; urban agriculture; development patterns; driving mechanism; case study

JIANG He-ping, E-mail: jiangheping@caas.cn.

F320.1

A

1000-0275(2017)02-0183-08

10.13872/j.1000-0275.2016.0144

王晓君, 吴敬学, 蒋和平. 我国都市型农业发展的典型模式及驱动机制——基于14个大中城市案例研究[J]. 农业现代化研究, 2017, 38(2): 183-190.

Wang X J, Wu J X, Jiang H P. The development patterns and the driving mechanism of urban agriculture in China: A case study of 14 large and medium cities[J]. Research of Agricultural Modernization, 2017, 38(2): 183-190.

国家社会科学基金重大项目(14ZDAZ0241);2016年农业部统计监测项目;中国博士后科学基金(2016M590164)。

王晓君(1986- ),女,山西平遥县人,博士后,主要从事资源管理与环境政策研究,E-mail: xjwang86@gmail.com;通讯作者:蒋和平(1956-),男,教授,博士生导师,主要从事农业现代化与现代农业研究,E-mail: jiangheping@caas.cn。

2016-10-28,接受日期:2016-12-06

Foundation item: National Social Science Foundation of China (14ZDAZ0241); Statistics and Monitoring Project from Ministry of Agriculture; China Postdoctoral Science Foundation (2016M590164).

Received 28 October, 2016; Accepted 6 December, 2016