以礼制俗:明初礼制与墓室壁画传统的骤衰

张 佳

(复旦大学 文史研究院,上海 200433)

以礼制俗:明初礼制与墓室壁画传统的骤衰

张 佳

(复旦大学 文史研究院,上海 200433)

壁画墓是中国具有悠久历史的墓葬形式,宋代以来仿木构砖雕壁画墓兴起,更将其推至艺术顶峰。然而进入明代后,壁画墓的数量却骤然衰减,成为艺术史研究关注的一个重要问题。明代墓室壁画这种骤然而非渐进式的衰落,促使本文跳出“内在理路”的解释方式,转而探寻干预墓葬艺术发展的外部因素。在重建礼制的时代背景下,明初颁布了大量与房舍相关的礼仪规范,它们不仅适用于地上建筑,也影响到作为“阴宅”的墓室。这些规范涉及房舍的形制、装饰各个方面,诸如重檐斗拱、壁画彩绘等仿木构壁画墓所要表现的内容,均在严厉禁止之列。在建造方面,具备一定艺术水准的壁画墓,必须要由分工明确的专业匠人完成,非普通人可以措手;然而明代前期沿袭匠户制度,对工匠的创作约束极严,而且明初还专门确立了“罪坐工匠”的处罚原则,以求从根本上防范“逾制”现象的发生。综合以上因素,本文认为明初严格的礼制规范与社会监控,是导致墓室壁画传统衰落最为直接的原因。这不仅是墓葬艺术史上的一大转折,而且为明初国家权力干预民间生活的深度,提供了很好的例证。

墓室壁画 衰落 房舍制度 罪坐工匠

以彩绘、砖雕、石刻线作为壁面装饰的壁画墓,是一种至迟可以追溯到西汉时期、历史悠久的墓葬形式。①本文所说的“壁画墓”取其广义,但不包括画像棺墓。有关墓室“壁画”定义的讨论,参看郑岩:《魏晋南北朝壁画墓研究》,北京:文物出版社,2002年,第14~16页。从唐代后期开始,以模仿阳宅建筑样式为特征的仿木构砖雕壁画墓开始萌生,经历了北宋的发展而到金代达至顶峰。精致繁复的砖雕与彩绘结合在一起,发展出令人叹为观止的墓葬艺术,因而成为近年考古学和艺术史研究的热点话题。然而,研究者已经注意到一个重要问题:壁画墓源远流长的发展历程,到明代却戛然而止,骤然步入尾声。与宋金元时代丰富的遗存相比,明代壁画墓数量屈指可数,艺术水准更无法比肩前代。罗世平和李清泉都曾指出,明清时期“以壁画装饰墓壁的做法渐渐被人们所遗忘”;②罗世平:《古代壁画墓》,北京:文物出版社,2005年,第239页。“进入明代以后,前后持续了大约一千五百余年的图坟画墓风气很快走向衰落”。③贺西林、李清泉:《永生之维:中国墓室壁画史》,北京:高等教育出版社,2009年,第445页。这个现象已经引起学者的讨论。王玉冬教授着眼于墓葬艺术的内在演变趋势,提出蒙元时期墓葬的“装饰化倾向”,可能是导致后来“中国墓室壁画消亡”的原因。④王玉冬:《蒙元时期墓室的“装饰化“趋势与中国古代壁画的衰落》,载《古代墓葬美术研究》第2辑,长沙:湖南美术出版社,2013年。然而,一种艺术传统或者社会习俗的自然演变,应该是平缓的、渐进式的;墓葬壁画传统在明代的骤然衰亡,如果仅仅着眼于墓葬艺术发展的“内在理路”,则难以对此做出完全的解释。对于壁画墓在明代的急遽衰落,还应当跳出艺术演变自身的脉络,思考和寻找外部干预的因素。本文尝试从明初的礼制与社会监控入手,考察墓室壁画传统在明代衰歇的原因。

一、 传统的中断:明代墓室壁画的骤衰

因为气候与地势的原因,壁画墓主要流行于中国北方地区。笔者以发现壁画墓葬最多的陕西、山西、河北(含北京)、河南和山东五省为中心,较为全面地统计了这五个省份截至2012年所发现的宋、金、元、明壁画墓的数量(参看表1)。统计数据清楚地显示,确如研究者已经指出的,墓室壁画在明代的衰落,是极为明显的事实:

表1 陕晋冀豫鲁五省发现的北宋以降壁画墓数量(截至2012年)

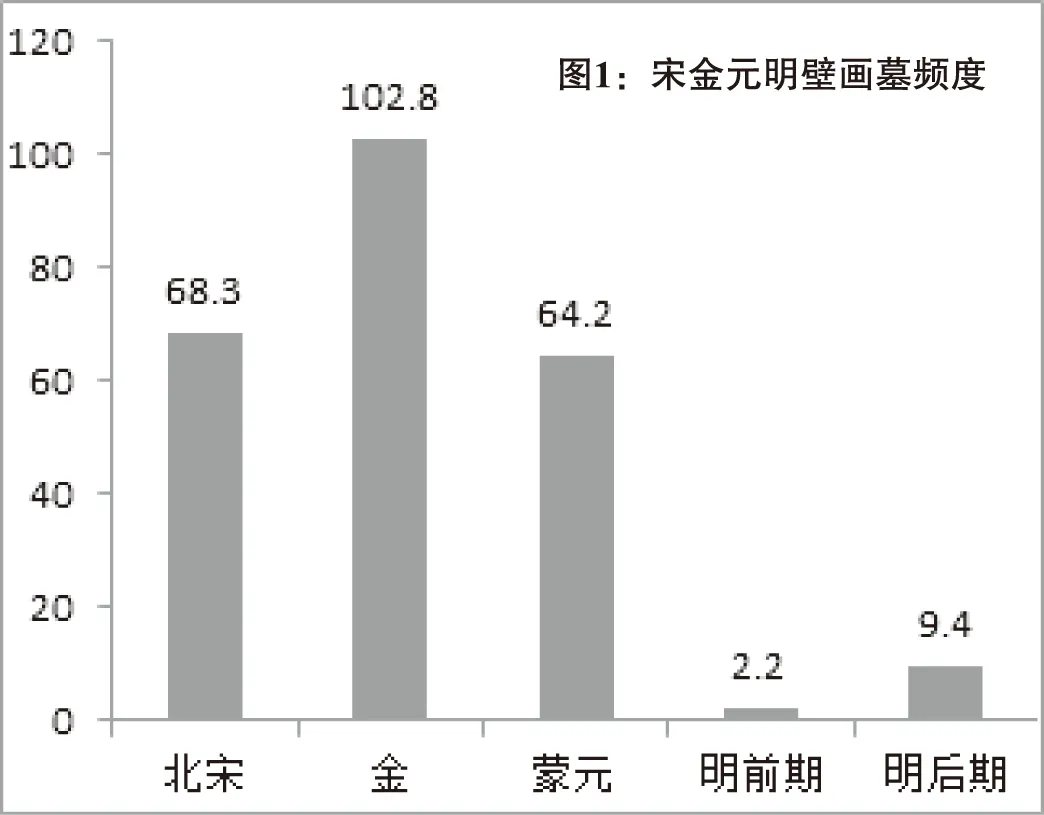

需要稍作说明的是,由于学术界对蒙元壁画墓的特征认识有限,不少蒙元壁画墓曾被误判为宋、金乃至辽代,现在正被陆续重新识别出来。*这方面的例子,参看董新林:《蒙元壁画墓的时代特征初探——兼论登封王上等壁画墓的年代》,《美术研究》2013年第4期;刘未:《尉氏元代壁画墓札记》,《故宫博物院院刊》2007年第3期;冯恩学:《北京斋堂壁画墓的时代》,《北方文物》1997年第4期。除上述墓葬外,还有不少被归于宋金时代的壁画墓,带有较明显的蒙元时代特征。如,陕西洛川潘窑科村宋墓出土女俑身着半袖交领短衣,此种衣式不见于宋代,而与陕西红峪村元代壁画墓女侍相同(见洛川县博物馆:《陕西洛川县潘窑科村宋墓清理简报》,《考古与文物》,2004年第4期);洛阳新区金墓虽已残损,但从人物衣饰来看,风格同于登封王上元墓(洛阳市文物管理局编:《洛阳古代墓葬壁画》下卷,郑州:中州古籍出版社,2010年,第464页)。因此蒙元时期壁画墓的实际数量,应当比表格中更多一些。而且,北宋、金、元和明四个朝代统治北方的时间长短不一,明代的统治时间,超过了金元两代之和。如果换一种统计方式,考察各个朝代每百年壁画墓的数量,就能够更加准确地反映壁画墓在不同时代的流行程度(参看图1):

研究者曾经指出,壁画墓、尤其是仿木构砖雕壁画墓在金代达到艺术顶峰之后,元代出现了衰落的迹象,表现为仿木结构趋简、精致繁复的砖雕装饰不再常见等等。*秦大树:《宋元明考古》,北京:文物出版社,2004年,第229页;侯新佳:《蒙元墓葬研究》,郑州大学硕士学位论文,2009年,第46~50页。袁泉:《继承与变革:山东地区元代墓葬区域与阶段特征考》,《考古与文物》2015年第1期,第95页。然而,如果不考虑艺术水准、单就数量而言,蒙元时代壁画墓的流行程度接近北宋;作为一种丧葬风俗,其并未显示出明显的衰落迹象。山西新绛寨里村元墓、襄汾南董村元墓和曲里村元墓所发现的砖雕均为模制,*分别参看山西省文物工作委员会侯马工作站:《山西新绛寨里村元墓》,《考古》1966年第1期,第35页;陶富海:《山西襄汾县南董村金墓清理简报》,《文物》1979年第8期,第24~25页;陶富海:《山西襄汾县曲里村金元墓清理简报》,《文物》1986年第12期,第47页。这种制作方法本身便证实了其在当时的流行程度。元代仿木构砖雕壁画墓亦不乏精品,南董村元墓和寺底元墓便曾因砖雕、壁画特征与金代一致,而被误认作金墓;*参看陶富海:《山西襄汾县南董村金墓清理简报》,《文物》1979年第8期,第24页;闻喜县博物馆:《山西闻喜寺底金墓》,《文物》1988年第7期,第73页。以上墓葬年代修正,见董新林:《蒙元壁画墓的时代特征初探——兼论登封王上等壁画墓的年代》,《美术研究》2013年第4期。寨里村元墓(至大四年),砖雕之精细也与前代极为相似。而在山东济南地区,仿木构砖雕壁画墓更在元代达到了新的艺术高度。*参看侯新佳:《试析山东元代砖雕壁画墓》,《洛阳理工学院学报》第23卷第1期(2008年8月)。

上面两个图表已经清楚地显示出,壁画墓衰落的真正转折点是在元明之际。表中五省发现的明代前期(洪武至弘治)壁画墓仅有三处。与宋金元时代相比较,明代壁画墓的衰落不是渐进的,而是急遽的、乃至断崖式的衰落。墓室壁画传统在明代前期骤然中断,虽然明代后期壁画墓数量略有增加,但基本呈零星、散发的状态,并不是宋金元墓葬壁画传统的延续。这一点在壁画的题材上清楚地表现出来。墓主夫妇并坐、妇人(或童子)启门以及孝行故事,是宋金元墓室壁画最为常见的表现内容。*关于宋金壁画墓的常见主题及其意涵,参看邓菲:《宋金时期砖雕壁画墓的图像题材探析》,载《美术研究》2011年第3期。然而在有发掘报告或图录出版的十一座明后期壁画墓中,墓主夫妇共坐仅见于登封卢店和济源东街两座壁画墓;金元时代盛极一时的孝行故事图像,仅在济源东街明墓门楣上阴刻有三则;而可以一直上溯到汉代的启门图,只在张鹏墓砖雕墓主端坐图中作为一个修饰部分出现(参看表2)。

表2 明后期墓室壁画内容简表

从上表可以看出,宋代以来那些最为常见的主题,在明代壁画墓中没有得到明显继承。而且明代壁画墓彼此之间内容各异,除去稍为常见的升仙场景外,很难归纳出其他具有共同性的题材。这既显示了宋金元墓室壁画传统在明代的中断,也说明这些零星散发的壁画墓葬,并非当时流行的营葬习俗。

前文已经提到,一种艺术传统和社会习俗的自然演变,应当是渐进的、平缓的;明代墓室壁画断崖式的骤衰,不太可能是墓葬艺术自身演变的直接结果,而像是由外部因素干预造成的。联系到元明之际的社会文化史,笔者认为明初的礼制重建、以及由此导致的对民间礼俗的严厉约束,乃是墓室壁画传统骤然式微的直接原因。

二、 “逾制”:墓室绘饰与明代房舍制度的冲突

按照古人的观念,墓穴是生人死后居住的场所,又被称作“外宅”或者“阴宅”。宣和八年修造的新安李村宋四郎墓,自题为“宋四郎家外宅坟”。*叶万松:《新安县石寺李村的两座宋墓》,《中国考古学年鉴(1985年)》,北京:文物出版社,1985年,第173页。而在《五车拔锦》、《万用正宗不求人》、《锦妙万宝全书》等明代民间日用类书里,造墓知识和修盖阳宅的技术常被放在一起,统归入《茔宅门》。*分见《五车拔锦》卷16《茔宅门》、《万用正宗不求人》卷31《茔宅门》、《锦妙万宝全书》卷23《茔宅门》,均收入《中国日用类书集成》,东京:汲古书店,2003年。作为“阴宅”的墓穴,一定程度上是对地上建筑式样的模仿。元朝初年,山东儒士赵天麟针对当时民间生活的观察,很好地说明了仿木构砖雕壁画墓这类精美的墓葬形式流行的社会背景,他在给忽必烈的上书中称:

山节藻棁、复室重檐,黻繡编诸、肩绘日月,皆古天子宫室衣服之制也。今市井富民、臧获贱类,皆敢居之服之………今之富人,墙屋被文、鞍辔饰金玉……比古者亦已奢矣。*黄淮、杨士奇纂:《历代名臣奏议》卷120,上海:上海古籍出版社,1989年,第1592页。

赵氏这段文字概述了元代民间的“奢僭”情形,其中引用了不少经书典故,需要略作疏解。“山节藻棁、复庙重檐”一语出自《礼记》,据说这是周代天子宗庙专有的装饰,因此鲁国大夫臧文仲以此装饰灵龟的居舍,便遭到孔子的讽刺。*《论语·公冶长》:“子曰:臧文仲据蔡,山节藻棁,何如其知也”。按照后儒朱熹的解释,“山节藻棁”是指用山形的斗栱和画有水藻的短柱装饰屋宇;*朱熹:《四书章句集注》,北京:中华书局,1983年,第80页。“重檐复庙”,依据礼家郑玄以及唐人的疏解,指建造重檐的或者多层的房屋,*《礼记正义》卷13《明堂位》,北京:中华书局,1980年,第1490页。这些都被视作是天子的特权。赵氏所说的“墙屋被文”,是指采用壁画等作为墙壁装饰。陈高华先生曾经指出,“元代壁画非常盛行,上自宫廷,下至一般地主住宅,旁及寺观,都以壁画为饰”;释道人物故事和山水画两类题材都很流行,“一般地主住宅的壁画,则以山水为主”。*陈高华:《略谈元代的壁画》,《美术研究》1980年第4期。而现在的研究已经证明,表现隐逸情怀的释道人物与山水画,是元代墓室壁画中独具时代特色的内容。*孙大伦:《元墓壁画中的水墨写意性》,《文博》2006年第6期;董新林:《蒙元时期墓葬壁画题材及其相关问题》,《二十一世纪的中国考古学——庆祝佟柱臣先生八十五岁华诞学术文集》,北京:文物出版社,2006年。这从一个侧面显示了“阳宅”与“阴宅”之间的互动与关联。从赵天麟的描述来看,“山节藻棁、复室重檐”、“墙屋被文”,是当时元代富民家居的常态,而这也正是宋金元墓室壁画所要表现的基本主题。

赵氏所揭示的房舍“奢僭”的情形,在元代并不鲜见。嘉靖《常熟县志》曾经追忆本县元末富民的奢靡生活:

迨于元季,法制斁而习俗靡。邑之高资,如陆庄曹氏、城北徐氏,最为雄长。徐以半州称,曹之岁租三十余万。园池亭榭,僭于禁御;饮食器用,侔于列侯。*嘉靖《常熟县志》卷4,《北京图书馆古籍珍本丛刊》第27册,北京:书目文献出版社,第1051页。

在儒家政治理念里,房舍服器不仅是日常生活的用具,而且是每个人身份等级的象征;在一个理想的社会当中,宅第服器应当各有等第,体现各个阶层之间的身份差别和秩序。因此作为儒士的赵天麟,建议忽必烈就“房室车马之类,明立节制”,以禁僭越。然而,草原游牧族群出身的蒙古当政者不同于汉族帝王,他们对遵照儒家政治理念“修明礼制、整齐风俗”,并没有太多的热情。虽有赵天麟等儒士建言,但终元之世,并未留下有关房舍等第的系统法令或规范。*现存元代法典《元典章》、《通制条格》以及《元史·舆服志》,均未见有关房舍制度的规定;仅《元史·刑法志》中有一则禁止庶民房屋安置“鹅项衔脊”、瓦兽陶人等物(见《元史》卷105,北京:中华书局,1976年,第2682页)。近年发现的《至正条格》,在“断例·杂律”部分保留有“违禁房屋”的残目,可惜无法得知其具体内容。

元明易代之后,随着儒家思想被重新确立为国家意识形态,明廷以“复我中国之旧”为旗号,展开大规模的礼制重建。明初对服色、器物、房舍等关系民众日常生活的礼仪规范极为重视,经过洪武三十年间的反复修订,制定出一套空前详密的礼制体系。明代对不同阶层房屋等第的规范,始于洪武元年正月颁行的《大明令》,其中庶民房舍的等级,有如下规定:

房舍并不得施用重栱、重檐……庶民所居堂舍,不过三间五架,不用斗栱、彩色雕饰。……民间房舍,须要并依《令》内定式。其有僭越雕饰者,铲平;彩粧青碧者,涂土黄。其斗栱、梁架,成造岁久,不须改毁。今后盖造违禁者,依律问罪。*《大明令·礼令》,收入杨一凡点校:《皇明制书》第1册,北京:社会科学文献出版社,2013年,第22、24页。

以上这些内容规定构成了明代房舍制度的基础,并在洪武三年八月、十七年十二月、二十四年六月三次进行补充和细化,形成了一个细密的体系。*分见《明太祖实录》卷55,第1076页;卷169,第2573~2574页;卷209,第3116~3117页。

明代房舍的“等第”,体现在房屋的间数、形制和装饰上;其中的各项禁令,必然会影响到墓葬建筑。首先是有关房舍形制的禁令。明初规定,官民人等建造房屋,均不得采用“歇山转角、重檐重栱”之类高规格建筑样式。所谓“歇山”即歇山顶,明代只准用于宫殿及寺院建筑;“转角”即转角铺作,是歇山或庑殿顶建筑必备的构件,作用是支撑挑檐。这类歇山、重檐建筑,在元代壁画墓中并不罕见。历城大官庄元墓,北壁雕砌单檐歇山门楼;章丘刁镇茄庄元墓,墓门上方雕刻重檐阁楼;临淄大武村元墓,后壁正中用砖雕表现一座山花向前的重檐建筑。*秦大树:《山东临淄大武村元墓发掘简报》,《文物》2005年第11期,第45页。

对仿木构砖雕墓影响更大的,是明初对斗栱使用的限制。按规定,官民之家一律不得使用四铺作以上的重栱;*《稽古定制》,杨一凡点校:《皇明制书》第2册,第738页。一斗三升的简单斗栱,仅限于五品以上官员,其余低级官僚和庶民均“不得使用斗栱”。而宋金元时代流行的“仿木构”墓室建筑,即是用砖石等雕刻或堆砌出斗栱等木质建筑构件,以此营造墓室空间如同日常居室般的真实感。进入元代之后,虽然墓葬斗栱有简化的趋势,但四铺作重栱依然多见。例如,山西寺底村元墓、焦作西冯封和老万庄元墓,斗栱皆为四铺作;其中焦作两处元墓因斗栱做法精致,曾被误判为金墓。*闻喜县博物馆:《山西闻喜寺底金墓》,《文物》1988年第7期;年代修正见董新林:《蒙元壁画墓的时代特征初探——兼论登封王上等壁画墓的年代》,《美术研究》2013年第4期。杨宝顺:《河南焦作金墓发掘简报》,《文物》1979年第8期;年代修正见孙传贤:《焦作市西冯封村雕砖墓几个有关问题的讨论》,《中原文物》1983年第1期。而在山东济南、章丘等地的元墓里,斗栱的繁复程度远远超过其他地区,不乏五铺作、六铺作等高规格斗栱。历城区港沟乡大官庄元墓,北壁门楼柱头斗栱为五铺;*济南市文化局:《济南近年发现的元代砖雕壁画墓》,《文物》1992年第2期,第7、8~9页。章丘刁镇茄庄元墓,墓门阁楼上层斗栱为六铺作,墓室四隅转角铺作为五铺作;⑤济南市文化局:《济南近年发现的元代砖雕壁画墓》,《文物》1992年第2期,第7、8~9页。济南柴油机厂元墓,西壁砖雕单檐歇山仿木建筑,斗栱做法为五铺作双抄。*济南市文化局文物处:《济南柴油机厂元代砖雕壁画墓》,《文物》1992年第2期,第18页。在明初房舍制度定立之后,民间此类“歇山转角、重檐重栱”的建筑样式,均属违制。

明初对建筑装饰的限制,是对壁画墓的另一个严重制约。首先是色彩。洪武元年《大明令》规定,庶民房屋“不得用彩色雕饰”,凡“彩粧青碧者”必须改涂为土黄色,明令禁止庶民建筑使用壁画。明初,即便贵为亲王,居室也不能随意涂饰壁画。对此明太祖与廷臣曾有一段对话:

(明太祖)命中书省臣:惟作亲王宫得饰朱红、大青绿,余居室止饰丹碧。中书省臣言:亲王居室饰大青绿,亦若无过度者。上曰:“惟俭养德,惟侈荡心。居上能俭,可以导俗;居上而侈,必至厉民……诸子方及冠年,去朕左右,岂可使靡丽荡其心也?”*《明太祖实录》卷106,第1766页。

除去辨明尊卑的需要,明初对建筑装饰的限制,另一个考虑是节俭。亲王居室涂饰大青绿山水壁画,虽然并未“逾制”,但所费成本太高,因此仅限于正宫使用。在明初,节俭不仅仅是口号,而且是帝王身体力行的原则。吴元年(1367)金陵宫殿落成,“制皆朴素,不为雕饰”;为替代壁画,朱元璋命人将《大学衍义》等儒家经典抄于壁间,认为“前代宫室多施绘画,予用此以备朝夕观览,岂不愈于丹青乎?”*《明太祖实录》卷25,第380页。随着时间推移,明廷对色彩装饰的限制愈加严格:洪武三年规定“官民器服,不得用黄色为饰”;*《明太祖实录》卷55,第1079页。六年又下令民间不得以朱红色装饰器物,官员之家门窗户牖亦“不许用朱红油漆”;*《明太祖实录》卷81,第1464页;卷209,第3117页。二十八年颁行的《礼制集要》,又重申庶民房舍不许“彩色装饰”。*朱元璋敕纂:《礼制集要》,“中研院”史语所藏明嘉靖宁藩刊本,页20下。

不仅色彩,明初对装饰的题材也有规定。洪武三年下令:

凡服色、器皿、房屋等项,并不许雕刻刺绣古帝王后妃、圣贤人色故事,及日月、龙凤、狮子、麒麟、犀象等形。如旧有者,限百日内毁之。*《国朝典汇》卷111,北京:北京大学出版社,1993年,第5408页。

以二十四孝为代表的贤人故事,是宋代以来墓室壁画最常见的主题之一。*邓菲:《关于宋金墓葬中行孝图的思考》,《中原文物》2009年第5期。日月龙凤图像,亦见于元代壁画墓,在千佛山齐鲁宾馆、平阴李山头和内蒙古沙子山元墓中均有发现;长子碾张村元代壁画墓,则在墓顶藻井四周绘画二十八宿星象,东西两壁分别彩绘日月和祥云玉兔。*山西省考古研究所:《长子县碾张村元代壁画墓发掘简报》,《三晋考古》第四辑,上海:上海古籍出版社,2012年,第542页。而到明初,绘饰这类圣贤与祥瑞图像,均属违背禁令之举。洪武十七年,明廷又下令官民房屋不得装饰藻井。*《明太祖实录》卷169,第2573页。藻井也是元代壁画墓的常见装饰。山西长治司马乡元墓、*朱晓芳:《山西长治市南郊元代壁画墓》,《考古》1996年第6期,第91页。文水北峪口元墓、*山西省文物管理委员会:《山西文水北峪口的一座古墓》,《考古》1961年第3期,第136页。交城裴家山元墓、*商彤流:《山西交城县的一座元代石室墓》,《文物季刊》1996年第4期,第23页。河南焦作老万庄二号墓等,均在墓顶绘饰藻井。山东地区元代壁画墓,多在墓顶装饰莲花藻井,如济南柴油机厂元墓、历城区郭店镇砖雕壁画墓、*济南市文化局:《济南近年发现的元代砖雕壁画墓》,《文物》1992年第2期,第2页。历城区邢村砖雕壁画墓*刘善沂:《济南市历城区宋元壁画墓》,《文物》2005年第11期,第57页。等;济南长清王宿铺村和平阴南李山头村石刻壁画墓,*刘善沂:《山东长清、平阴元代石刻壁画墓》,《文物》2008年第4期,第42、44页。则以浮雕的形式,在墓顶饰以莲花藻井。而到明初,这类装饰也成为被禁止的对象。

需要特别指出的是,上述禁令虽然不是专门针对“阴宅”而发,*禁令没有直接提及墓室的原因可能有两个。其一是律文尚简,“阴宅”亦涵括于“房舍”、“房屋”之内;再者从立法角度看,即便在宋金元时代,壁画墓在全部墓葬当中也仅占少数,并非最主流的营葬方式,没有必要特别拈出、专门为之设立禁条。但从明初的法律实践来看,这些房舍服器制度不仅适用于臣民生前,而且死后也不得违越。例如洪武二十四年,礼部便以官员棺椁涂饰的颜色与禁令冲突为由,要求更改:

列出增量现金流量表,通过财务评价分析计算,本项目财务内部收益率为7.5%,大于基准收益率7%;财务净现值 532万元,说明本改造项目财务评价可行,经济效益显著。

(二十四年三月)丙申,礼部言:品官棺槨旧制,俱以硃红为饰,今定制禁用硃,请更之。诏文武官员二品以上,许用红硃饰,余以髹漆。*《明太祖实录》卷208,第3094页。

按照明廷的禁令,官民之家禁止用朱红装饰器皿、涂饰门窗;虽然禁令没有明文提及棺椁,但礼官显然认为丧葬用品亦在约束范围之内,故此才有更改品官棺椁制度之议。而且从考古实践来看,这些规章在明初营葬活动当中,得到了较为严格的执行。谢玉珍曾将明代官员服色器物的规定,与明初勋贵墓葬的出土物品进行对比,发现“不仅随葬的器类符合生前阶级相应的规范,就连纹样也与生前器用纹样规范相合,表示确有着所谓的‘制度’”。*谢玉珍:《明初官方器用、服饰纹样的限制——以明初贵族墓葬的随葬品为例》,《明史研究》(台湾)第9期,第101页。这即是生前制度,死后亦不得豁免的明证;墓室虽是地下阴宅,亦不能随意逃脱阳宅规制的约束。至此,联系到明朝初年在建筑形制与装饰上的种种禁令,修造“歇山转角、重檐重栱”的仿木构砖雕,或是绘画五色斑斓的墓室壁画,已成为违背重重禁令的逾制之举。源远流长的墓室绘画传统入明之后骤然衰落,正是明初严格的房舍规范在地下“阴宅”中的反映。

三、 罪坐工匠:明初对服器逾制的惩罚方式

这里依然面临一个疑问:虽然没有明代细致和全面,宋代对于房舍制度也曾作出规范,规定“民庶家不得施重栱、藻井,及五色文采为饰,仍不得四铺飞檐”,为何没有阻止墓葬绘画雕饰之风的流行?这涉及到禁令的执行力度,以及对“逾制”行为的监控方式。

明初当政者修整礼制、整饬风俗的热情极为高涨。明太祖认为元代风俗“流于僭侈,闾里之民服食居住与公卿无异”,由此导致的“贵贱无等、僭礼败度”,乃是前代覆车之辙。*《明太祖实录》卷55,第1076页。洪武时期修举礼制的首要任务,是重新建立一套尊卑有序的社会等级秩序。为此,明太祖在位期间修纂了大量的政书和礼书,其中大多带有房舍制度的相关禁约。洪武十九年,朱元璋在著名的《大诰》当中,便告诫臣民要各安其分,房舍服饰毋得僭越:

民有不安分者,僭用居处器皿、服色首饰之类,以致祸生远近,有不可逃者……房舍栋梁,不应彩色而彩色、不应金饰而金饰,民之寝床船只,不应彩色而彩色、不应金饰而金饰,民床毋敢有暖阁而雕镂者,违《诰》而为之,事发到官,工技之人与物主各各坐以重罪。*《大诰续编》第七十《居处僭分》,杨一凡点校:《皇明制书》第1册,第153页。

而这类内容,在明初颁行的礼书和政书,如《大明令·礼令》(洪武元年)、《大诰续编·居处僭分》(十九年)、《礼仪定式·官员房舍》(二十年)、《礼制集要·房屋》(二十八年)、《稽古定制·房屋》(二十九年)、《大明律·服舍违式》(三十年)等条目当中,一而再、再而三地予以强调。

而且上述规定作为明代“祖制”的一部分,整个明代前期都一直在反复申戒。永乐二年,朱棣命礼部将“洪武年间定立官民人等冠服、器皿、房屋等项制度”,再次“出榜申明中外”。*《皇明条法事类纂》卷22《官员人等不许僭用服色例》,收入杨一凡主编:《中国珍稀法律典籍集成》乙编第4册,北京:科学出版社,1994年,第958页。《类纂》将此误系于永乐二十年,当为二年。成化十七年,明廷又应官员请求,“将《洪武礼制》、《榜文》、《职掌》及《申明礼制榜文》旧行一应良法”重新刊印,“散给各卫府州县,又遍散儒学属官及粮里老人、官旗,今后政刑、服舍、礼仪等项,务遵旧章”。*《皇明条法事类纂》卷22《禁约僭用浑金禁色缎匹花样》,,收入杨一凡主编:《中国珍稀法律典籍集成》乙编第4册,第973页。直至正德元年,礼部和督察院还在申戒庶民房舍“不得过三间五架及用斗栱彩绘”,违者“房毁入官”。*《明武宗实录》卷14,第421页。

明初对于服器僭越的行为,惩治严厉,毫不宽贷。金华儒士许元曾任太子朱标的老师,颇受朱元璋信赖,洪武元年因“饰床以象牙”,而流放韶州。*雷礼:《国朝列卿纪》卷158《许存仁传》,台北:明文书局,1991年,第648页。明初勋臣覆宗赤族的巨案,很多都与服器僭越有关。洪武八年德庆侯廖永忠被诛,罪名为“卧室床器用、鞍辔盚镫,僭拟御用”,事后明太祖命人将其“僭用御物,榜示天下”。*俞本:《纪事录》,收入陈学霖:《史林漫识》,北京:中国友谊出版公司,2001年,第147页。而诛连数万、耸动天下的蓝玉“谋逆”案,其中一大罪证即是蓝氏房舍逾制,“马坊、廊房皆用九五间数”。*朱元璋:《御制礼制集要序》,《礼制集要》卷首。“九五”这组数字象征皇帝的尊贵,因此明代禁止官民盖造九间或五间一排的房舍。直至永乐时期,服器僭越仍然是诛戮勋臣的重要口实。朱棣夺位之初,都督陈质便因“居处僭用亲王法物,置造龙凤袍服、朱红器皿”被杀;*《皇明条法事类纂》卷22《官员人等不许僭用服色例》,收入杨一凡主编:《中国珍稀法律典籍集成》乙编第4册,第958页。永乐二年(1404),开国宿将耿炳文因遭弹劾“衣服器皿僭饰龙凤,玉带僭用红鞓”畏惧自裁。*《明太宗实录》卷35,第614页。江南巨族浦江郑氏的经历,可以说明“僭拟”之罪在当时如何严重:

(永乐六年)乡人诬告义门私造军器。朝廷遣官搜索,一无所有,止有旧红漆器尚存,以罪坐家长(郑)瀱当之。(郑)沂诣前请曰:“家长乃某之兄,昏耄无闻知。某尝为礼官,不能使家众遵国法,罪坐某。”兄弟争再三,事闻于朝。未几,蒙恩宥,仍赐冠带还家。*雷礼:《国朝列卿纪》卷39《郑沂传》,第750页。

郑氏家族与朱明政权有着深厚渊源,而其宗长被执,仅仅是因家中搜索出了“旧红漆器”。按照洪武礼制,官民人等不得以朱红色涂饰房舍器物,郑氏收藏红漆器是逾制之举,在当时属于严重的禁忌。

这里要特别指出的是,明代对于逾礼越制的惩罚,不仅限于僭越者本人,而且要连坐工匠,也就是《大诰》所谓的“工技之人与物主各各坐以重罪”。这一处罚原则,被明确载入《大明律·服舍违制》条:

(若房舍器物违式或僭用)有官者杖一百、罢职不叙,无官者笞五十、罪坐家长。工匠并笞五十。若僭用违禁龙凤纹者,官民各杖一百、徒三年;工匠杖一百,连当房家小起发赴京,籍充京匠。违禁之物并入官。首告者官给赏银五十两。若工匠能自首者,免罪,一体给赏。*《大明律·礼律·服舍违式》,杨一凡点校:《皇明制书》第3册,第926页。

服舍违制罪坐工匠的规定,为唐宋律法所无,意在通过对工匠的监控,来杜绝逾制现象的发生。而明初实行这一惩治方式的基础,是当时实行的匠户制度。为保证国家能及时获得所需的各类力役与物品,明朝继承了元代的户计制度,将天下民户分为“军、民、匠、灶”等不同的户籍。*关于明代役户的种类,参看王毓铨:《明朝的配户当差》,收入《王毓铨史论集》下册,北京:中华书局,2005年,第795~807页。明初的匠户约有三十万户,将近全国总人户的百分之三。*明代匠户分为轮班匠、住坐匠和存留匠三类。除轮班匠外,其他两类匠户的数目,史书未有明确记载。明代匠户总数的估算,此从王毓铨:《明代的配户当差》,《王毓铨史论集》下册,第805页。按照规定,匠户需要世袭其业、不得脱籍,每隔一定时间轮番前往官方指定地点工作。不仅人身受到控制,匠户们生产也要遵守专门的规范,不得违式。永乐七年,朱棣曾经严令匠人,必须遵照洪武时期的“定制”生产:

(永乐七年四月二十二日)钦奉太宗文皇帝圣旨:服饰器用,已有定制,如今又有不依着行的。恁说与礼部,着他将那榜上式样画出来,但是匠人每,给与他一个样子,着他看做。敢有违了式做的,拿来凌迟了。*《皇明条法事类纂》卷22《申明僭用服饰器用并挨究制造人匠问罪例》,第960页。又见《明太宗实录》卷90,第1191页,但已经文臣藻饰而失实。

按照朱棣的旨意,工匠若生产违式,要遭“凌迟”之重刑,远远超过《大明律》中的笞杖之罚。而按照学者研究,洪武、永乐时期司法基本依照苛酷的《大诰》和榜文判罪,在严刑威吓之下,很难想象有工匠敢于冒险违式生产。

砖雕、壁画等墓葬装饰,并非普通人可以措手,必须由专业匠人来完成。张鹏曾根据金代壁画墓内的墨书题记,“推断金代墓葬工匠有:造坟博士、砖匠、壁画匠、砌匠、烧砖人、砌造匠人等,各自负责不同的工序与工种”。*张鹏:《勉世与娱情——宋金墓葬壁画中的一桌二椅到夫妇共坐》,《美术研究》2010年第4期,第61页。元代的情形应该与之类似。今天我们在元代壁画墓中,仍能见到不少匠人题名。如山西新绛县吴岭庄元墓(至元十六年,1279),后壁门楼题记有“砌砖匠刘顺、小〔赵〕子”;*杨富斗:《山西新绛南范庄、吴岭庄金元墓发掘简报》,《文物》1983年第1期,第67页。山西屯留工业园区元代壁画墓M1(大德十年,1306),题记内有“上党县长步村砖匠王德、弟王政,粧画人侄男韩君美”;*山西省考古研究所:《山西屯留县康庄工业园区元代壁画墓》,《考古》2009年第12期,第42页。石家庄市陈村明代壁画墓,碑记之末亦题有“营匠吴荣、张福才、吴泰”。*石家庄市文物保管所:《石家庄市郊陈村明代壁画墓清理简报》,《考古》1983年第10期,第920页。以上这些营造和装饰墓室的工匠,大约相当于明代匠户系统中的土工匠、瓦匠、粧銮匠和雕銮匠等名色。*明代匠户名目甚多,万历《嘉兴府志》所载有七十二种,参看万历《嘉兴府志》卷5,第250~251页。经过礼书、榜文等官方文件的反复申谕,明初工匠们对服色器用等第与建筑形制规范必定耳熟能详。在严格的管控之下,难以想象会有工匠甘愿违背重重禁令,冒险为墓室描摹壁画、修造砖雕壁饰。这应当是入明以后,壁画墓骤然衰落乃至销声匿迹的直接原因。

到正德、嘉靖年间之后,明初确立的严密礼法规范与社会监控措施已经废弛,“奢僭”再度成为一种普遍的社会风气。*关于明代后期社会风气的变化,参看林丽月:《世变与秩序:明代社会风尚相关研究评述》,《明代研究通讯》第4期(2001年),第14~15页;张显清:《明代后期社会转型研究》,北京:中国社会科学出版社,2008年。然而经过了一百多年的抑制,墓室绘画的传统逐渐淡出了人们的记忆;壁画墓的数量虽然有少量上升(参看表一),但其数量远远不足以称作“复兴”。此时丧葬的“奢侈”,已经转而表现在陪葬物品的丰厚与仪式的隆重上;墓室装饰精致与否,已经不再是丧家关注的重点。这种丧葬习俗的变迁,使得墓室绘画无法接续前代的辉煌,只能作为一种古老传统的孑遗,偶尔出现在墓葬营造当中。

四、 结语:礼制约束与习俗变迁

作为生者身后的居所,墓室的装饰很大程度上是对地上建筑的模仿。由于礼制失控,宋元以来富民阶层流行以壁画、斗拱等装饰住宅,这是仿木构砖雕壁画墓在当时兴盛的社会背景。而在追求尊卑有等的儒家政治理念里,房舍制度的混乱和缺失,是社会失序的表现。在中国近世历史上,明初是对“修举礼制”、“以礼制俗”空前重视的时代。洪武三十年间,当政者制定出一套细密的房舍等级规范,从建筑形制、装饰色彩等诸多方面对民间建筑进行约束;其结果是,修造壁画墓成为干犯禁令的逾制之举。而明初基于匠户制度创造的“罪坐工匠”的独特处罚方式,更在源头上对“逾制”行为进行了有效控制。

在高度强化的国家权力的宣传和监督下,这些礼仪规范渗入民间,影响了上至官僚、下至庶民各个阶层的日常生活。元代曾经“园池亭榭,僭于禁制”的江南富民,入明后“皆畏慎敛戢,久之趋于淳质”。*嘉靖《常熟县志》卷4,《北京图书馆古籍珍本丛刊》第27册,第1051页。洪武时定立的房舍制度,在明代前期得到了较好的遵守。江阴地区“国初民居尚俭朴,三间五架,制甚狭小”;*嘉靖《江阴县志》卷4,《天一阁藏明代方志选刊》第13冊,页2下。“三间五架”,是明代对庶民房舍的间架限制。茶陵明初亦“宫室尚朴,三间五架,不黝垩”;*嘉靖《茶陵州志》卷上,《天一阁藏明代方志选刊续编》第63册,第872页。“黝垩”即涂饰。而素号繁华的杭州,直到嘉靖年间,甚至依然可见“积资巨万,而矮屋数椽、布衣终身者”。*万历《杭州府志》卷19,《中国方志丛书》影印本,页8下。宋代以来流行的砖雕壁画墓,入明后数量骤然衰减,这正是明初房舍制度在地下“阴宅”中的反映。严格的礼制规范与社会监控,是延续千年的墓室绘画、乃至整个壁画艺术,在明代走向衰落的直接原因。*关于明代壁画艺术衰落的观察,参看柯律格:《明代中国的图像与视觉性》,北京:北京大学出版社,2011年,第25~27页。但作者并未对此做出解释。这不仅是中国艺术史上的一大关节,也为明初国家权力干预社会生活的深度,提供了一个很好的例证。

[责任编辑 陈文彬]

Between Official Rite and Popular Custom: An Analysis on the Decline of Mural Tombs in the Ming Dynasty

ZHANG Jia

(NationalInstituteforAdvancedHumanisticStudies,FudanUniversity,Shanghai200433,China)

Mural tombs in China which emerged at least in the 1stcentury BC, had a long tradition. Tomb with paintings and imitation wood structure, was especially popular from 10thto 14thcentury. But at the beginning of the Ming Dynasty, this decoration manner of tombs dramatically declined. Different from the inner perspective of the evolution of mural tombs, this paper tries to argue that the outer intervention was the main reason for this rapid decay. As the establishment of the Ming Dynasty, a lot of building regulations based on Confucian rites, were gradually promulgated. According to these regulations, the main decorative forms that the mural tombs try to represent, such aschongyan,dougongand colour ful decoration, were forbidden. The Ming government also emphasized that not only the building owners but also the craftsmen who disobeyed the ritual regulations, would be punish. These severe prohibitions and punishment, led to the sharp decline of mural tombs during the early Ming era.

mural tombs; decline; official rite; early Ming era

张 佳,历史学博士,复旦大学文史研究院副研究员。

◎ 本文系教育部人文社科青年基金“元明之际礼俗变革研究”(项目批准号:14YJC770041)、复旦大学亚洲研究中心“元明之际文化变革研究”项目资助成果。