豆腐坊

曹文芳

村庄西侧是玉秀家的豆腐坊,紧挨着西边的小河,河里蹿满芦苇,芦叶青青,润泽如玉,一股幽香沁满整片豆腐坊。

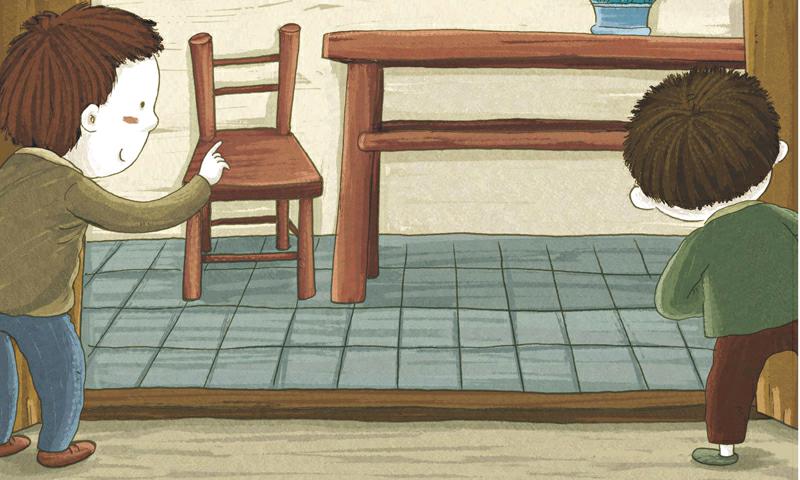

玉秀家的大瓦屋很宽敞,屋脊上镌刻着花纹,天井里铺着青砖,门槛前铺着青石板,这一切都显出这个家曾经不同凡响。

玉秀家门前很热闹,买豆腐的来,不买豆腐的也来。我常在豆腐坊前转悠,倒不是凑热闹,而是喜欢看玉秀家的一只古花瓶。古花瓶搁在玉秀家堂间的条几上,宝蓝色,里面插着两根像戏台上穆桂英身后的羽毛。我和庄上的孩子都喜欢探头朝里看,有的說玉秀家祖辈曾有人当过将军,留下了古花瓶和长羽毛;有的说玉秀家的祖上是个盗墓贼,古花瓶是盗古人墓穴里的,听了怪怕人的。

玉秀家的西房里住着七十多岁的老太太,虽说是乡户人家,老太太每日清早起来,都要把屋里屋外擦得纤尘不染。即使不出门,老太太也对着铜镜,梳出光洁的发髻,偶尔还插上一枝花。老太太有洁癖,不喜欢孩子,看我们的目光冷冰冰的。

我对古花瓶和羽毛着迷,可又怕老太太冰冷的目光,气得背地里跟着庄上的孩子喊老太太“白骨精”,认定古花瓶和羽毛是从墓穴里盗来的。

老太太的孙媳妇玉秀十分和气,见到我就笑,还招呼我进屋玩。我看到玉秀,心里就认定古花瓶和羽毛是玉秀家祖上做将军的留下来的。

玉秀总是那么笑盈盈的,庄上人说她活泛。不知什么时候起,玉秀的脸变得黄黄的,非常憔悴。庄上人说玉秀天没亮去河岸担水做豆腐碰到了水鬼。

玉秀病了。

我看到玉秀的影子就溜,再也不敢去豆腐坊看那古花瓶和羽毛了,我觉得玉秀身上附着的不是水鬼,而是墓地里的野鬼。

豆腐坊没了往日热闹,变得冷冷清清。不买豆腐的一个不来,买豆腐的也是买了就走,不敢逗留。玉秀站在门前的石榴树下卖豆腐,渐渐地不说也不笑,那双明澈碧晶的眼里失去了昔日盈盈的水波,目光孤独而害怕。

每天卖完豆腐,玉秀不声不响地在院子里晾出一条条长长的卷布,把天井晾得一片白,玉秀独自在这一片雪白里穿梭。

玉秀又犯病了,跪在床头抱着肚子喊疼,一缕黑发被汗濡湿在苍白的脸上。庄上人围过来,远远看着玉秀独自陷在疼痛里,没有人敢碰玉秀,怕她身上的水鬼窜到自己身上来。玉秀实在受不了,求丈夫把她送到医院去。庄上人都说不能去医院,把水鬼惹火了,会要玉秀的命,让玉秀的婆婆在门头悬红布和绿布祛邪。玉秀死活要去医院,说她死了不怨人。

玉秀的丈夫见玉秀疼得死去活来,再也不听庄上人的话,用木船把玉秀送到医院去。原来玉秀的胆上长了石头,手术后又回到了庄上。

清晨的凉气在微风里荡漾,一群栖息在西头河岸芦苇丛里的鸟儿带着迷人的啁啾声振翼而起,玉秀站在石榴树下卖豆腐,脸上又漾起灿烂的微笑,真好看。

豆腐坊前又聚满了人,豆腐卖光了,还不见人散去。

我和庄上的孩子动不动又站在玉秀家门口,探头看那古花瓶和羽毛。

一天,玉秀家来了一位贵客,那人一身戎装,威风凛凛,和玉秀的祖婆婆站在天井里。我和庄上的孩子好奇地盯着看。此时,在我心中,对玉秀家的古花瓶和羽毛是她家祖上将军留下来的说法,已经深信不疑。