大学生无聊感、生命意义感与心理健康的关系研究

徐丽丽 侯雪娇

摘 要 对267名大学生大学生进行了抽样调查,研究大学生无聊感、生命意义感与心理健康的关系。研究结果显示:男女大学生在心理健康上的总分、无聊感得分和生命意义感得分上不存在显著差异;无聊感与心理健康存在显著相关,尤其无聊倾向中的孤独感、单调性与心理健康中的任一因子都有显著相关;生命意义感中的任一因子也都与心理健康存在显著相关;无聊感中的部分因子如:紧张感和创造力可以有效预测心理健康,创造力与紧张感对心理健康的回归方程为:Y=50.045-1.860€状丛炝?2.106€捉粽鸥小?

关键词 大学生 无聊感 生命意义感 心理健康

Abstract 267 college students were sampled to study the relationship between boredom, sense of life and mental health of college students. The results showed that male and female college students in mental health scores, boring sense scores and the sense of the meaning of life does not exist significant differences; boring are significantly related with the mental health, especially any factor monotony and mental health in the loneliness, boring tendency in are significantly related; any factor in the sense of the meaning of life also there is a significant correlation with mental health; some factors such as the boring sense of tension and creativity can effectively predict mental health, creativity and the tension of the regression equation of mental health: Y=50.045-1.860 €譪reativity +2.106 €?creative tension.

Keywords college students; boredom; sense of life; mental health

1 對象和方法

1.1 对象

采取整群抽样的方法对牡丹江师范学院的300名大学生进行调查,发放问卷300份,有效回收267份,有效回收率为89%。

基本信息如下:男生有68人,女生有199人;大一学生有89人,大二学生有98人,大三学生有80人;文史类学生有184人,理工类学生有83人;独生子女有158人,非独生子女有109人;家庭所在地在城镇的有143人,在农村的有124人;家庭结构完整的有240人,单亲家庭的有27人。

1.2 测验工具

无聊感问卷由黄时华等人编制,①分为六个维度:单调性、孤独感、自控力、创造力、紧张感和约束性,采用七点计分,得分越高表示无聊感越强。

生命意义感问卷由王东宇、赵慧琴等人编制,②划分为六个因子:自主性、亲密关系、价值感、消极情绪、目标、死亡与挫折的接纳。

心理健康问卷由Goldberg编制,③由4个因子组成,即躯体症状、焦虑失眠、社会功能障碍和严重抑郁等。

1.3 统计学处理

测试结果用SPSS17.0软件进行处理。

2 结果与分析

2.1 大学生无聊感、生命意义感在人口学上的比较

本次调查所涉及的人口学变量包括:性别、年级、学科类型、是否独生子女、家庭所在地、家庭结构。

研究发现发现性别在无聊感总分上并不存在显著的差异;年级、学科类型两个变量在无聊倾向中的紧张感因子上存在显著差异(p<0.05);是否独生子女在无聊倾向中的创造力与自控力中存在显著差异(p<0.05);家庭所在地在无聊中的创造力与自控力中存在显著差异;家庭结构在无聊中的孤独感上存在显著差异(p<0.05)。

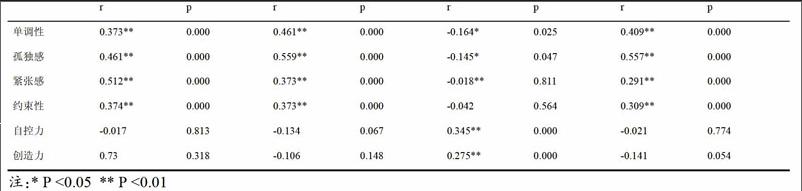

2.2 无聊倾向性与心理健康的关系

无聊倾向性问卷包含六因子:单调性、孤独感、紧张感、约束性、自控力、创造力。其中前四个因子为外部刺激,后两个因子为内部刺激。心理健康问卷包含四个因子:躯体症状、失眠焦虑、社会功能障碍、严重抑郁。

从表1可以看出无聊感与心理健康存在显著地相关。尤其无聊倾向中的孤独感、单调性与心理健康中的任一因子都有显著相关(p<0.05)。创造力和自控力与社会功能障碍存在显著正相关,约束性和紧张感与心理健康中除社会功能障碍以外的任一因子都存在显著正相关,孤独感和单调性与心理健康中的三个因子存在显著正相关,其中与社会功能障碍存在显著负相关。

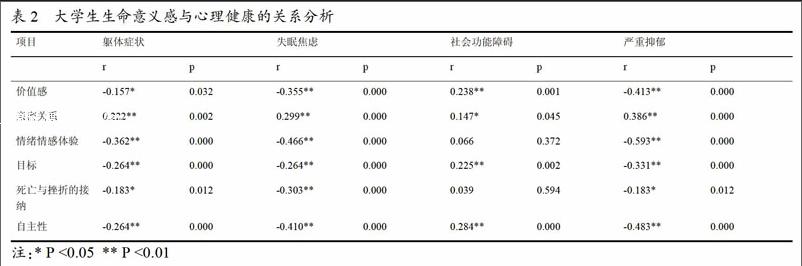

2.3 生命意义感与心理健康的关系

生命意义感包含六个因子,分别是:价值感、亲密关系、情绪情感体验、目标、死亡与挫折的接纳、自主性。

从表2可以看出生命意义感与心理健康存在显著相关。生命意义感中的任一因子都与心理健康存在显著相关(p<0.05)。自主性这一因子与心理健康中的社会功能障碍存在显著正相关,与其他因子存在显著负相关。死亡与挫折的接纳与严重抑郁、失眠焦虑、躯体症状存在存在显著负相关,与社会功能障碍不存在显著差异。目标与严重抑郁、失眠焦虑、躯体症状存在显著负相关,与社会功能障碍呈现显著正相关。情绪情感体验与严重抑郁、失眠焦虑、躯体症状存在显著负相关,与社会功能障碍不存在显著差异。亲密关系与躯体症状、失眠焦虑、社会功能障碍、严重抑郁存在显著正相关。价值感与严重抑郁、失眠焦虑、躯体症状存在显著负相关,与社会功能障碍呈现显著正相关。

2.4 大学生心理健康与无聊感、生命意义感的回归分析

以心理健康各因子为因变量,无聊感、生命意义感各因子为自变量进行回归分析。得出:孤独感(回归系数是0.237)、紧张感(回归系数是0.341)、创造力(回归系数是0.153)可以有效地预测心理健康中的躯体症状因子;情绪情感体验(回归系数是-0.156)、死亡与挫折的接纳(回归系数是-0.157)、孤独感(回归系数是0.318)、紧张感(回归系数是0.166)可以有效预测心理健康中的失眠焦虑因子;自控力(回归系数是0.265)可以有效预测心理健康中的社会功能障碍因子;情绪情感体验(回归系数是-0.351)、孤独感(回归系数是0.272)可以有效预测心理健康中的严重抑郁因子。

以心理健康的总分为因变量,以生命意义感的各个因子为自变量,进行回归分析,结果显示:所有因子都未进入回归方程,因此,这些因子对心理健康的总分没有显著地预测作用。

以心理健康的总分为因变量,以无聊感的各个因子为自变量,进行回归分析,结果显示:创造力、紧张感依次进入回归方程,这两个因子对心理健康有显著地预测作用,创造力与紧张感对心理健康的回归方程为:Y=50.045-1.860€状丛炝?2.106€捉粽鸥小?

3 分析与讨论

3.1 大学生无聊感、生命意义感在人口学上的差异分析

年级在无聊倾向中的紧张感因子在0.05水平上存在显著性差异,由于随着年级的增高,大学生的课业压力变得愈加繁重,休闲时间减少,面对的竞争也越来越多,因此相对于低年级而言,处于高年级的大学生更容易体会到紧张的情绪。在创造力研究上,家庭所在地存在着显著性差异,由于城市里的孩子业余生活较少,课业负担压力较重,在创造力方面显著小于业余生活丰富多彩,课业负担压力较轻的农村孩子。在孤独感研究上,家庭结构存在显著差异,由于家庭结构完整的学生更能体会到家庭的关心与温暖,更能体会到关爱,那么他们所体会的孤独感就会相应较少,然而家庭结构不完整的孩子由于家庭的分裂,较少能体会到家庭的关心与温暖,久而久之,便会对他们产生影响,从而更能体会到孤独感。

3.2 无聊感与心理健康的关系分析

从表1以及Pearson相关分析得到的值,可以分析出无聊感与心理健康存在显著相关。尤其无聊倾向中的孤独感与心理健康中的任一因子都有显著相关。这是由于大学生在处于孤独的时候,内心可能会感到闭塞,与外界的交往相对就会减少,尤其是人际关系方面,以至于找不到可以发泄的出口,这都会在一定程度上影响大学生的心理健康,因此,孤独感得分越高,越容易危及心理健康。还可以分析出约束性和紧张感与心理健康中的躯体症状、失眠焦虑、严重抑郁都存在显著正相关,这是由于当人们受到较大的约束限制,以及自身感到十分紧张的状态下,人的身体健康都会受到损伤,高度紧张更容易引起失眠焦虑,危害身心健康,相反,当人们较少体会到约束与紧张,即经常处于放松的状态时,人的身体和心理机能也会经常处于健康状态。

基于以上分析,我们可以通过降低大学生的无聊感来提高大学生的心理健康水平。④⑤⑥因此,建议学校多开设些積极有意义的课外活动,调动学生的积极性,让全员都参与进来,

3.3 生命意义感与心理健康的关系分析

从表2以及Pearson相关分析得到的值,可以分析出情绪情感体验与严重抑郁、失眠焦虑、躯体症状存在显著负相关,这是由于情绪情感体验越差,大学生越容易找不到正确的发泄口,处理问题的方式可能会更加偏激,这样就更容易危害自身的健康,在一定程度上也会对失眠焦虑产生影响,进一步危害心理健康。亲密关系与躯体症状、失眠焦虑存在显著负相关,与社会功能障碍、严重抑郁呈现显著正相关,这是由于大学生在与人交往时,与他人的关系越亲密融洽,越容易体会到心理安慰,心里没有负担,很少能体会到负面情绪,因此躯体症状以及失眠焦虑的水平都较低,社会功能障碍,严重抑郁水平也较低。价值感与严重抑郁、失眠焦虑、躯体症状存在显著负相关,这是由于大学生越能体会到生命意义所在,体会到自身的价值,越能认识自己生命的宝贵,这样他们的身体健康水平都会较高一些,心理健康水平也会相对较高一些。

因此,建议社会和学校呼吁大学生爱护生命,学校可以多开设生命健康教育的课程,让大学生知道生命的宝贵,多关注他们的情绪情感需要,家长们也应该与学生多沟通,丰富大学生的内心世界,以提高大学生们的心理健康水平。⑦⑧⑨

3.4 大学生心理健康与无聊感、生命意义感的回归分析

孤独感、紧张感、创造力可以有效地预测心理健康中的躯体症状因子,这是由于孤独感、紧张感一旦超过一定的范围,便会对人的人体健康产生影响;情绪情感体验、死亡与挫折的接纳、孤独感、紧张感可以有效预测心理健康中的失眠焦虑因子,这是因为以上的任何因子不仅对人的健康有影响,还会进一步使人产生一些负性的情绪,不仅会危害身体健康,也会影响心理健康;情绪情感体验、孤独感可以有效预测心理健康中的严重抑郁因子,这是由于情绪情感体验较差,孤独感较强时,人们的内心会感到烦躁,不好的情绪憋在心里不进行宣泄,这样也会对大学生的心理健康产生一定的影响。

因此建议大学生们不论发生什么困难,都要及时与家长、学校进行沟通,多与同学交往,改善自己的人际关系,避免单一、枯燥的生活,尊重生命,要善于发现自身的潜能,关注自己的内心情感,以提高心理健康水平。

€L芑鹣钅浚汉诹∩缁峥蒲а芯抗婊甓认钅?14E020);黑龙江省教育科学“十二五”规划项目(GJD1215072)

注释

① 黄时华,李冬玲,张卫,李董平,钟海荣,黄诚恳.大学生无聊倾向问卷的初步编制[J].心理发展与教育,2010.8(3):308-314.

② 王东宇,赵慧琴.大学生生命意义感量表的编制[J].宁波大学学报(教育科学版),2012(6):43-47.

③ 陈翠,张红静,江虹等.一般健康问卷(GHQ-28)应用于大学生心理健康研究的信效度检验[J].山东大学学报(医学版),2010.48(3):159-162.

④ 钟泳如,黄时华,熊松滨.大学生的无聊倾向性与心理健康[J].中国健康心理学杂志,2014(7):1086-1087.

⑤ 黄时华,张卫,胡谏萍.“无聊”的心理学研究述评[J].华南师范大学学报,2011.56(4):133-139.

⑥ 黄时华,刘珍仪.广州部分高校学生无聊倾向性和自杀意念现状调查[J].医学与社会,2010.23(8):88-90.

⑦ 李旭,卢勤.大学新生生命意义感与心理健康状况的相关研究[J].中国健康心理学杂志,2010.18(10):1232-1235.

⑧ 高淑艳.高校心理危机干预机制的构建初探[J].牡丹江师范学院学报(哲学社会科学版),2010(1):96-97.

⑨ 史立蒙,王雪.父亲教养方式、心理控制源和心理健康的相关研究陆畅[J].牡丹江师范学院学报(哲学社会科学版),2013(6):130-132.