从纳什均衡到利益最大

——减刑假释财产刑联动机制的博弈论衡

陆建军

(海南政法职业学院,海南 海口 571100)

从纳什均衡到利益最大

——减刑假释财产刑联动机制的博弈论衡

陆建军

(海南政法职业学院,海南 海口 571100)

在审理减刑、假释案件司法实践中,对罪犯的财产刑执行情况基本不予审查,这种履行与不履行都获得减刑、假释的情形,使法律的严肃性、导向性受到挑战。联动机制则将罪犯的财产刑履行情况与自由刑的奖惩联系起来,促进罪犯财产刑的履行,“联动机制”本身是一种对策论方法,其本质是一项从对抗走向合作的协议,其价值在于增大社会整体利益。本文通过实证分析,针对联动机制适用存在的立法、司法等问题,以博弈论为分析工具,探讨规范联动机制的路径。

减刑假释;财产刑;联动机制;博弈机制

博弈论研究的是理性的人之间如何进行策略选择。所谓理性的人是指个体在具体策略选择时的目的是使自己利益最大化。中国当下司法语境中,减刑假释财产刑联动机制(以下简称联动机制)作为一种信息甄别的激励与惩罚机制,对解决财产刑执行难问题是有效率的;对法院而言,还有特别的社会和政治效果,这是联动机制得以发生和运作的机理所在。

一、实证分析:联动机制适用现状分析

全面细致地统计财产刑财产刑严格意义上只包括罚金刑和没收财产刑,为论述方便,如无特别说明,本文的财产刑包括附带民事赔偿在内。罪犯情况,不仅是了解其财产刑执行情况的必要途径,也是规范联动机制的前提和基础,为此,本文以L中院辖区的两所监狱为分析对象,对财产刑罪犯相关情况进行相关统计,以对联动机制适用现状进行分析。

(一)财产刑罪犯所占比例大

财产刑罪犯所占服刑人员比重较大,每年均占服刑人员一半以上比例,以2014年为例,A监狱在押罪犯3359人,其中被财产刑罪犯有1835人,所占比例为54.63%;B监狱在押犯人3665人,其中财产刑罪犯有2354人,所占比例为69.96%。

(二)罪犯履行能力有限

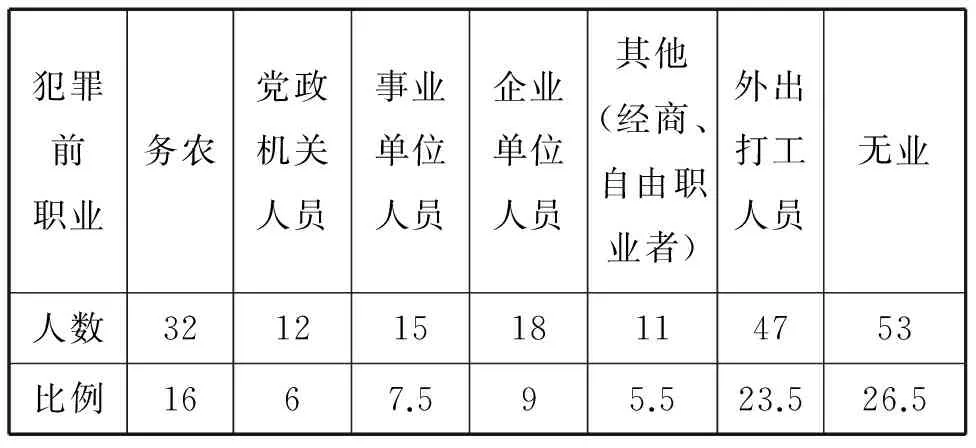

1.中院曾组织对A、B两所监狱罪犯履行能力进行问卷调查,在被调查的200名财产刑罪犯中,犯罪前从事职业位居前三位的是无业者、外出务工、务农者。这三类人员共132人,占总人数的66%,这样的人群收入普遍偏低,经济比较困难,履行财产刑能力十分有限。

表1 财产刑罪犯犯罪前从事的职业

2.无联动即无履行。服刑人员财产刑执行与联动机制存在直接关联,在2010年以前,L中院在减刑、假释过程中并未审查刑事判决财产内容情况,无一罪犯主动履行,而在2010年以后,随着财产刑减刑、假释工作的推进,罪犯履行的积极性逐步提高。2015年上半年财产刑履行人数更是接近2014年全年人数。

3.效果有限。通过联动机制的实施促进了罪犯财产刑的履行,但其效果却有限,以L中院为例,服刑人员的财产刑履行数额与所判处额度成反比,即判处的额度越高,履行的就越少,反之就越多。但5000元以下履行的比例仍很少,仅占16.54%。

表2 L中院财产刑判决罚金额度与实际履行数额比例表

二、问题剖析:联动机制适用的现实困境及反思

“世界上各种缺乏有效执行方法的刑罚,如保护观察,社会服务令、矫正劳动、限制自由等,都最终依赖于剥夺自由刑。联动机制的实施正是通过对罪犯自由刑的限制与放宽来促进其财产刑的履行,在我国遵循实践探索与制度总结同步的发展路径”,*在2012年最高人民法院颁布《关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》以前,根据笔者所掌握的资料显示,L中院、金华中院、衡阳中院等都已开始联动机制的探索,并积累了一些经验。在日益发挥其在促进财产刑履行功能效应的同时,也遭遇了与现实磨合过程中的困境。

(一)观念层面

不少法院经过实践探索,在办理减刑、假释案件中对财产刑执行情况的审查与处理积累了富有推广意义的实践经验,在规范减刑、假释案件审理,确保公平公正同时,又促使了罪犯积极履行财产刑,使得财产刑“空判”现象得到明显改变,一时关于减刑、假释案件中对财产刑执行情况审查处理取得的成效遍见于报端。但也有不少反对声音,主要认为罪犯在监狱服刑,没有履行能力,将减刑、假释与之关联,容易造成罪犯消极改造或抗拒改造,与此同时还给社会造成“以钱买刑”的误解,社会效果不好。另外,罪犯在监狱服刑,其财产刑的履行大都是家属或亲友代缴,代缴违背罪责自负原则,且增加了罪犯家属或亲友负担,有株连无辜之嫌。

(二)法律规范层面

1.财产刑执行相关立法方面缺乏

立法机关在对财产刑执行制度进行设计时,忽视了侦查机关侦查、检察机关指控等职能发挥,在侦查程序上,侦查机关针对可能判处财产刑的犯罪分子财产状况进行侦查的职能没有做出明确规定,由此导致侦查机关往往只关注查封、扣押犯罪分子作案工具及非法所得,而缺乏对犯罪分子财产的必要控制。起诉程序上,没有明确检察机关在指控犯罪分子的罪名可能涉及财产刑时,应提供犯罪分子的财产情况。因此,财产刑执行中对财产制度调查制度的缺位,使得减刑、假释阶段对罪犯履行能力的审查举步维艰。

2.扣减标准过于原则笼统

最高人民法院颁布的《关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》(以下简称《若干规定》),使得联动机制的实施有了正当法律依据,但只是对减刑、假释与财产刑执行情况的关联做了较原则的规定:对罪犯履行能力的认定,从宽、从严标准只字未提,无法解决司法实践中审查与处理财产刑执行情况的复杂性。

3.司法实践层面

(1)罪犯履行能力难以查清

对确无履行财产刑能力的罪犯,《若干规定》已明确:只要悔改表现好,仍然可以减刑、假释,但是实践中对罪犯履行能力的考察,因受人力、物力等司法资源限制,仅对家属提供的困难证据进行形式审查,特定机关开具的家庭经济困难证明的真实性无法一一核实,其可信度难以保证,部分困难证明存在虚假情况。如L中院在审理罪犯王某假释一案中,原判以其组织他人偷越国境罪,判处有期徒刑十五年,并处罚金人民币150000元,监狱对其申报假释时提供了家庭困难证明,然而当法院调取其近两年在监狱的消费情况,发现王某每月在监狱的消费都比较高,最多的月份消费三千多元。另外,L单位在审核罪犯家庭困难证明的形成情况时,发现有的基层单位根本未对困难证明进行核实,就直接盖章。

(2)给监管秩序带来一定冲击

从前面统计看,A、B两所监狱被判处财产刑的罪犯4189人,超过在押犯人59.64%,这部分罪犯对法院审理减刑、假释要求履行财产刑的反应强烈,担心减刑、假释受影响,少数罪犯还出现消极改造情绪,给监管秩序带来一定冲击。

(3)对处理罪犯没收财产存在两难境地

在减刑、假释过程中审查财产刑执行,最重要的是要确定罪犯是否有履行能力,而财产刑履行数额大小很大程度上影响被告人履行能力,在减刑假释工作中若对没收财产进行考察,因判决所确定的没收个人全部财产与没收个人部分财产的数额无法确定,无法衡量其履行标准,而且也涉及到财产没收情况证据问题,若对没收财产刑进行审查处理,仅审查处理罚金刑和附带民事赔偿,将在罪犯中产生新的不平等。2010年以来,L中院仅审查与处理了19名涉及没收财产刑的罪犯,且仅限于判决书中所判处的没收个人财产XX元,对于没收全部财产刑和部分财产刑无从处理。

(4)各机关协调配合不够

规范财产刑罪犯减刑、假释工作需要相关部门密切配合,但因缺乏制度规范,刑罚执行机关、检察院、法院各部门在认识上存在分歧,沟通交流、协调配合不够密切。如法院认为认罪服法就是要服从法院判决,既包括主刑也包括附加刑,因此考察服刑人员是否获得减刑假释,应当同时考察主刑(自由刑)和附加刑(财产刑执行)等,而监狱则不认可,认为刑罚执行机关执行的是自由刑这种主刑,刑事判决财产内容应由人民法院执行,即罪犯的财产刑履行情况与附带民事诉讼赔偿履行情况应在罪犯送监前由法院执行完毕,对在监狱关押罪犯中执行财产刑,实际上是把没有实际意义的空判所产生的后果转嫁给监狱,使执行难转移给监狱,加大了监狱管教难度,也挫伤了没有支付能力罪犯的改造积极性,有违监狱改造人的宗旨,因此在实践中要求监狱配合法院督促服刑人员履行财产刑积极性不高。如监狱要求罪犯的家庭出具是否困难证明材料时,并未对财产刑履行情况与减刑、假释相关联的相关规定同时告知罪犯家属。另外,检察机关方面,与财产刑相比,检察机关往往只注重生命刑与自由刑的监督,对服刑人员财产刑执行情况监督,仍然处于刑罚执行监督的灰暗角落。

4.配套制度环境方面

司法实践中,在减刑、假释过程审查财产刑执行情况不可避免地要与相关制度相互配合、相互作用,“一个制度的有效运作,往往取决于其与实施环境的协调而不在于其本身的优劣”,*王志祥:《财产刑适用的理论与实务》,北京:中国人民公安大学出版社,2012年,第37页。但在减刑、假释过程审查处理财产刑执行情况却与其他制度存在脱节问题。主要有三点:

(1)入狱前罪犯财产状况不明

案件宣判后,将罪犯移送监狱时,因只在判决书中列明所判处财产刑及附带民事诉讼赔偿数额的多少等,对账款去向、罪犯家庭经济状况、财产刑执行情况等都未附有相关说明。因此,对于入监时罪犯的经济状况监狱无法掌握,监狱在开展罪犯履行能力调查时,财产线索过少,有时对罪犯家属的困难证明可信度存在合理怀疑,也无法排除。

(2)服刑期间劳动报酬制度不完善

自2012开始,A、B两所监狱对罪犯开始实施劳动报酬制度,但劳动报酬数额很低,一个月三四十元左右,基本上仅用于罪犯个人消费需要,遑论有剩余份额履行财产刑,从而堵塞了罪犯在服刑期间通过自己努力履行财产刑渠道。另外,通过对A、B两所监狱服刑人员情况所调取的数据显示,大多数财产刑罪犯都是中青年,劳动能力强,完全可以在服刑期间通过自己劳动来履行部分财产刑。

(3)出狱后财产刑执行几乎无人问津

关联机制的实施使得服刑阶段罪犯受到减刑假释条件制约而积极履行财产刑,罪犯出狱后,财产刑是否履行对其基本无影响,一般不会主动履行,司法机关对个人财产状况无法掌握,加上目前没有措施追踪执行其未履行完毕的财产,原审法院也几乎不对财产刑强制执行。司法实践中,极少有机关对执行程序主动去启动,刑法53条所规定的“罚金期满不能缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人可以执行的财产,应当随时缴纳”成了一纸空文,这就加剧了罪犯的投机心理。这也是司法实践中罪犯即使家庭不困难也通过各种途径做假证明、逃避财产刑履行的动机之一。

三、运行机理:联动机制的博弈论解读

(一)纳什均衡简介

“纳什均衡”(Nash Equilibrium)是一种策略组合,在这一组合中,每个参与人的策略是对其他参与人策略的最优反应。“制度是妥协的产物,是对现实与理想的权衡”, “纳什均衡”是一种非合作性策略,它告诉我们任何制度,只有构成纳什均衡,才能得到人们的自觉遵守*张鑫:《纳什均衡:让所有人自觉遵守的一项制度》,《上海证券报》2015年5月29日,A08版。。纳什均衡对联动机制的发展和完善具有重要借鉴和指导意义,对于善于权衡利益的罪犯而言,联动机制的适用就是为了找到其纳什均衡点。“有效的制度设计,就是如何通过纳什均衡实现帕累托最优,加强合作有利人, 实现共赢*潘天群:《博弈生存》,北京:中央编译出版社,2003年,第17页。。这也是用博弈理论来探讨联动机制的初衷所在。

(二)联动机制的本质揭示

博弈是指决策主体在相互对抗中相互依存的一系列策略和行动的过程集合,决策主体在对局中各自利用对方策略来变换自己对抗策略,从而达到取胜目的*姚国庆:《博弈论》,天津:南开大学出版社,2003年,第5-6页。。联动机制的推行是一个博弈过程,其本质则是一项合作协议。“正像博弈理论对经济学的全面改造一样,博弈理论也必将为法学的研究注入新的血液”。“为那些希望理解法律是如何影响人们行为的人提供洞察力”,*[美]道格拉斯·G·拜尔,罗伯特·H·格特纳,兰德尔·C·皮克著,《法律的博弈分析》,严旭阳译,北京:法律出版社,2004: 8。正因为国家与罪犯之间的对抗并不是一种此消彼长的“零和博弈”, 国家与罪犯之才可以订立这种协议,人的本能之一是避苦求乐、趋利避害,对于那些想规避财产刑执行,有能力履行而不履行财产刑的罪犯,在减刑假释案件审理中适用关联机制,通过给予限制减刑假释的压力或者减轻惩罚的激励措施,从而促进罪犯积极履行财产刑;就国家而言,减刑假释案件的审理即能够对财产刑的执行起促进作用,又能对藐视财产刑执行的行为起到威慑作用,在节约有限司法成本同时,使减刑、假释成为保障刑事裁判执行力的有力措施。

(三)联动机制体现了“合作占优”的博弈理论

罪犯、监督权主体、行刑权主体、审判权主体是减刑假释场域存在的主要博弈主体,实际上,联动机制运行过程可以看作是参与多方主体相互博弈过程。多方主体在博弈中进行策略选择,进而推动联动机制的进程,他们在参与博弈时都是相机行事,即决定如何行动要等到自己的信息收集后。冲突各方所进行的激烈的、不退让抗争的“零和博弈”对各方都没有多大好处,也就是要采取“合作占优”策略。反思我们的司法实践,财产刑执行难问题已是我国刑罚制度施行中一个“硬伤”,不仅使得国家刑罚的惩罚功能难以实现,也使国家司法的权威性和严肃性丧失,严重影响国家刑罚权的实现。联动机制理应在确保减刑假释案件公开公正审理前提下,突出精简与效率,督促罪犯积极履行财产刑,以达到诉讼经济目的,从而让国家与罪犯尽可能从对抗走向合作,达到利益双赢目的。

(四)联动机制适用应当体现“帕累托改进”

帕累托改进是博弈论中一个重要概念,其含义指的是一种变化,在没有使任何人境况变坏前提下,使得至少一个人变得更好。当这种变化达到最好状态时,就达到了帕累托最优,而帕累托最优是公平与效率的“理想王国”*刘仁杭《缓刑适用:从纳什均衡走向利益最大》,载万鄂湘编:《司法解决纠纷的对策与机制》,北京:人民法院出版社,2007年。。信息不对称是联动机制的基本出发点,联动机制设计的目的在于,通过对行为主体预期的奖惩与其提供的信息或者外在可观测的信息联系起来,从而将个体行为的社会成本和收益外化为决策者的个人成本,作为一种激励与惩罚机制,联动机制对解决财产刑执行难是有效率的,并且在这一意义上对罪犯和法院的成本和收益而言都是一种帕累托改进。

四、标本兼治:博弈论视角下联动机制从正当走向正规的路径探索

在信息严重不对称状况下,在收益明显大于成本对比下,联动机制符合“理性经济人”态度,其能得到制度性实践,策略选择的背后必然包含了参与各方最低限度的同意和妥协,并不能以“花钱买刑”来概括这个艰难的博弈过程,“制度从根本上看是无法事先安排的,而仅仅是人们行动的产物。”毋庸置疑,在财产刑执行制度不完善情况下,在现有法律框架下对有效缓解财产刑空判现状的制度探索,具有重大现实意义,联动机制亦不例外。《若干规定》的出台使联动机制的适用有了正当性依据,但要使其走向正规,还应从以下几方面着手:

(一)法律层面—完善审查财产刑相关立法

1.建立以侦查机关为主、其他司法机关为辅的财产状况调查制度

财产刑执行难的主要困境,信息不对称是联动机制的基本出发点,侦查机关长期以来负责刑事诉讼程序中对财产的冻结、扣押等,由其对犯罪嫌疑人进行财产状况调查具有一定经验和资源优势。人民法院基于自身条件、审限等客观原因,无法逐一核实罪犯财产状况,因此,应建立以侦查机关为主,其他司法机关为辅的财产状况调查制度。具体而言,在侦查阶段,由侦查机关对涉及财产刑的犯罪嫌疑人财产状况进行调查,在审查起诉阶段,由人民检察院对犯罪嫌疑人财产状况进行监控、调查,掌握财产动态。同时将财产状况调查情况及时反馈法院,防止罪犯家属和利害关系人转移隐匿财产。

2.制定全国统一的扣减规则

纳什均衡理论认为,在策略组合中,所有的参与者都面临这样一种情况,当其他人不改变策略时,他的策略是最好的。因此,制定全国统一的操作性强的扣减规则对促进罪犯积极履行财产刑,增强财产刑威慑力意义重大。然而,联动机制在全国各地适用五花八门,*就L中院所在的西部某省而言,在2012年《关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》出台以前,就L中院实行联动机制,《若干规定》颁布后,有的高院考虑省内没有出台相应的细则为由,在办理减刑假释案件中不审查罪犯的财产刑履行情况,有的则只考虑从宽部分,有的则只考虑从严部分,有的将附带民事赔偿履行情况纳入考察范围,有的因担心激起新的矛盾而放弃附带民事赔偿履行情况的审查。出现了一定程度的随意和混乱,且因在判决罚金方面幅度差异较大,个体情况也千差万别,因此,对罪犯的自由刑扣减应根据具体情况制定统一的扣减规则,且要更加注重操作性和有效性。建议根据财产刑数额大小与罪犯个体情况(如老病残、家庭低保户等)制定分类规则,在体现效率的同时注重公平。

(二)司法实践层面

1.加强办理减刑假释案件相关部门协调

法院虽然是财产刑的执行机关,但减刑假释案件中,法院对罪犯的相关信息了解有限,绝大部分依赖于自由刑执行机关提交的书面资料。要保证考察结果的客观性、裁判结果的公正性,必须加强办理减刑假释案件相关部门的协调,这是办理减刑假释案件过程中有效执行财产刑的重要举措。首先,法院在通过适用联动机制督促罪犯积极履行财产刑的同时,也应从监狱监管秩序维护角度出发,对刑罚执行机关的呈报意见进行谨慎更改,从而给予罪犯平等减刑假释机会;其次,监狱必须履行协助义务,配合人民法院加强对罪犯的教育,使其认识到履行人民法院判决所确定的财产性内容是其应尽义务;再次,检察机关应充分发挥监督职能,以确保对财产刑罪犯减刑、假释的监督行之有效,做到事前监督与事后监督相结合、口头纠正与书面纠正相结合,全面监督与重点监督相结合,对减刑、假释过程中存在的权力寻租等违法行为依法提出纠正意见,构成犯罪的依法查处,切实保障监督落到实处。

2.注重对服刑人员宣传教育

“观念是接受之一切前提”,*[德]考夫曼、哈斯默尔编:《当代法哲学和法律理论导论》,郑永流译,法律出版社,2002年,第 508 页。“联动机制”并非单靠外部制度强加推行,而应有内在合理诉求推动,尊重并引导这种诉求,通过裁前公示、庭审现场法制宣传教育等多种形式,加大宣传力度和政策公开透明度,让罪犯知晓履行财产刑,是认罪悔罪的具体表现,消除有能力履行但拒不执行的侥幸心理和确无履行能力担心得不到减刑、假释的疑虑。监狱在日常监管工作及开展“三课”学习过程中,要对服刑人员进行教育,督促其积极履行财产刑,针对相关配套机制未健全的实际情况,尽量多适用奖励性政策,调动罪犯主动配合执行和履行的积极性,对因财产刑执行情况不予减刑、假释时的情形应格外慎重,必须达到证据确实充分程度,并在裁定书中列举证据,说明裁判理由,避免给罪犯造成大的思想波动,影响监管稳定。

3.加大罪犯财产刑执行能力审查力度

中政委[2014]5号文件和法释[2012]号规定的实施,对法院审理减刑、假释案件的要求提高了,在要求对特定案件进行开庭审理的同时,也新增了具体情况调查取证要求。因此,法院在对罪犯财产刑执行能力进行审查时,要认真审查其提供的经济困难证明的真实性,对作虚假证明的罪犯,应推定其为有履行能力,在审查困难证明的同时要审核其服刑期间近年的日常开销情况,并综合犯罪类型、犯罪性质等多方面因素对其所得财产去向、有无追回可能、个人或家庭共同财产是否可以补偿、家属亲友有无代偿能力或意愿、是否积极主动筹款支付等情况进行全面审查,条件允许的情况下,开展必要的调查工作。

(三)相关配套机制方面

1.建立罪犯入狱前财产执行情况附卷移送机制

对财产刑罪犯减刑假释的把握,关键在于对财产刑执行情况和执行能力的考察和认定,因此,建立罪犯财产状况调查制度前提下,应建立罪犯入狱前财产刑执行情况附卷移送机制,即原审法院在将罪犯入监时,应当向监狱移交或说明罪犯及其家庭经济情况,财产刑的相关履行情况等,并对未执行的原因作出说明,执行机关记录在档,做好罪犯财产状况的信息传递,改善法院对罪犯信息了解不完全现状。

2.完善罪犯的劳动报酬制度

就“联动机制”激励功能而言,在激励主体也就是罪犯具备充分的履行能力条件下,联动机制的激励效应在理论上可以达到帕累托最优,因此,在罪犯不具备履行能力前提下,可以通过完善罪犯劳动报酬制度从而使其具备履行能力。比如可根据《监狱法》制定罪犯劳动报酬制度,借鉴国外的有益做法,在犯人劳动报酬中留出一定份额,用于履行财产刑等,即要求犯人在自由刑执行期间,同时履行财产刑,使犯罪人为自己的罪行负责,从而体现国家执法行为的整体性和公正性。另外罪犯通过狱内的劳动报酬来履行财产刑,使其在服刑期间心理压力得到缓解,从而消除了监管安全隐患。

3.将财产刑尝试由社区执行

“一个成功的诱导制度,必须满足激励兼容约束。”*张维迎:《博弈论与信息经济学》,上海:上海三联书店,上海人民出版社,1996年,第275页。未履行财产刑对减刑尤其是对假释造成影响,势必影响那些无力履行财产刑的罪犯的劳动改造积极性。前面的统计分析可以看出,大多数财产刑罪犯本身没有履行能力,如果一味地严格其减刑、假释,势必影响监狱对罪犯教育改造的效果。对一些家庭确实特别困难如低保户等,悔改表现又非常好的罪犯,可以尝试将其纳入社区管理,由社区来执行未执行完毕的财产刑,这不仅使服刑罪犯的改造压力得到缓解,而且可以保证刑满释放人员在获得人身自由情况下,继续完成未履行的财产刑,在维护国家法律的权威和严肃性的同时,避免罪犯规避财产刑执行的投机心理。

(责任编辑:张玉秀)

From Nash Equilibrium to the Greatest Benefit Game Theory of the Linkage Mechanism in Commutation and Parole Property Punishment

LU Jian-jun

(Hainan Vocational College of Political and Law, Hainan Haikou 571100)

In the judicial practice of commutation and parole cases, the implementation of the criminals' property punishment is basically not examined, and the cases of parole and parole have been challenged to make the law serious and direct.The linkage mechanism is to link the performance of the criminal's property punishment with the reward and punishment of the free punishment, and promote the performance of the criminal property. The “linkage mechanism” itself is a kind of countermeasure method, in which essence is an agreement from confrontation to cooperation, and he value lies in increasing the overall interests of society. The conclusion of this paper as follows through the empirical analysis, this paper analyzes the existing problems of legislation and judicature, and uses game theory as the analysis tool and discusses the new way of linkage mechanism.

commutation of punishment and parole;property punishment;linkage mechanism;game mechanism

2016-11-29 作者简介:陆建军,男,汉族,广西象州人。海南政法职业学院副院长,副教授。主要研究方向:法律实务。 基金项目:2016年海南省哲学社会科学规划课题“减刑、假释制度改革研究”(编号:hnfh2016b10)成果之一。

D925.2

A

1009-9743(2017)01-0083-07

10.13803/j.cnki.issn1009-9743.2017.01.016