缅怀与回顾,广东美术馆的本土艺术再挖掘

文:雨田 图:广东美术馆

缅怀与回顾,广东美术馆的本土艺术再挖掘

文:雨田 图:广东美术馆

鱼 石膏 林毓豪14cm ×15cm×8.5 cm 1987年

3月,似乎是个怀念的时节,淅淅沥沥的春雨透着那么多的往事烟云。近期广东美术馆陆续开幕的展览“质朴与温度——林毓豪回顾展”“兴之所至——廖慧兰艺术作品展”,都似乎带着“回顾”与“回忆”的意味。

林毓豪、廖慧兰,都是中国现代艺术的默默耕耘者,两个展览都试图梳理出各自走过的艺术历程。不一样的经历,造就不一样的艺术面貌,他们的作品带给我们当下更多的思考与回忆。

缅怀,林毓豪的岭南风情

广东美术馆一贯关注和发掘20世纪本地艺术家的个案研究,这次 “林毓豪艺术回顾展”较为全面地回顾了林毓豪的艺术历程,比较系统地整合出林毓豪先生历经半个世纪的艺术实践之路和风雨人生。

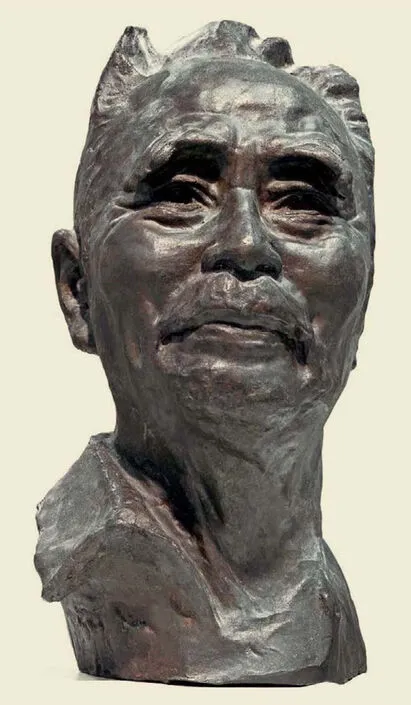

林毓豪(1940 - 1997)出生于海南黄流镇。今年也是林毓豪逝世二十周年,他是新中国培育出来的美术专业从业者,一生热爱雕塑和绘画,活跃于上个世纪的70-90年代。受时代的影响,他的艺术语言深受俄罗斯及印象派影响,创作题材主要面向于平凡的老百姓和民族英雄式的人物。他所创作的大量来自各行各业、各阶层的人物肖像,为他所创作的公共纪念性题材作品奠定了厚实的基础。除雕塑之外,林毓豪还涉足水彩画、国画、版画等其他艺术门类,数量甚众。

林毓豪创作的大、中型城市雕塑和纪念群像有30多件,分别耸立在南京、广东、海南等地,代表作有:《南京雨花台烈士纪念碑》群像原稿、《鹿回头》、《新花》、《孙中山胸像》、《黄河英魂——冼星海》、《省港罢工》等。

诚然,大件的城市雕塑不可能移到展厅中来,故此次展览选取了《鹿回头》的石膏创作稿,让观众可以近距离欣赏林毓豪的代表作,而另外两件石膏作品《紓紓》《魚》也一同展出,其艺术风格大气洗练,并总是透着浓厚的岭南气息,这也是艺术家深入生活,体会生活的必然。

中央美术学院教授殷双喜在展览的前言中这样说道:“回顾林毓豪先生的雕塑生涯,感悟改革开放后的中国雕塑的迅猛发展,我们深深怀念林毓豪先生,对于他为中国雕塑特别是城市雕塑和主题性创作的贡献肃然起敬。斯人虽逝,风范长存。只要认真看一看林毓豪先生留给我们的这些充满他的体温和手感的雕塑和画作,每一位观众都能从中感受到一种改革开放年代的积极进取精神,这才是林毓豪先生留给我们的最宝贵的精神遗产,也是他对于中国雕塑的无言的嘱托。”

回顾,廖慧兰的巾帼豪情

与“林毓豪艺术回顾展”几乎同时,“兴之所至——廖慧兰艺术作品展”也在2月24日开幕,展览以“兴之所至”为题,看似表达了进入古稀之年的艺术家 “游于艺”的轻松随性的创作态度,其实不然,这次展览带观众真实地感受这位艺术家和教育家持之以恒地潜心勤奋、勇于创新的艺术生涯及心路历程。

廖慧兰,著名版画家,广州美术学院雕塑系教授、广东美术家协会会员、中国美术家协会会员。1956-1960 年毕业于广州美术学院附中。1960-1965年毕业于广州美术学院版画系。1979 -2002 年在广州美术学院附中任教兼专业教研室主任,退休后从事雕塑创作。

在中国现代百年雕塑中,女雕塑家是凤毛麟角,屈指可数的。廖慧兰是一位从客家走出来的女雕塑家,多年选择与泥巴尘灰、青铜白石为伍。她在就读广州美院版画系时不仅学到出众的版画技艺,更习得十分扎实的素描造型能力。如今年近八旬但却仍以充沛的精力塑捏敲打,继续创作。在这个几乎清一色的男人行当中,她的雕塑傲然自立,巾帼更胜须眉,至今已完成的大型雕塑超过50多座,其中包括不少她为家乡梅州和客家地区创作的重要作品,还有精彩生动的人物头像和胸像作品。其作品不仅体量大、数量多,更是富有丈夫气概,大方伟岸,明快爽朗。

广东美术馆这次集中展出廖慧兰50余件雕塑和近百件手稿、素描、版画等纸本作品,这也是她创作多年以来的首个个展。她的这些作品不仅富有时代性,更有一种沁人心脾的质朴健康的美,女艺术家独有的敏锐视角和温情关怀赋予了作品中的女性一种超越时代的“共性”之美,达到一种很不简单的高度。

廖慧兰幼年受广东本土左派艺术的启蒙,六十年代学生时期受到来自全国的艺术精英如黄新波、胡一川、赖少其、廖冰兄、王肇民、徐坚白、陈秀娥、黎林、刘其敏、赵瑞樁等倡导的新中国的美术教育,改革开放后得以走出国门接触西方古典及现当代的艺术,获得开阔眼界、溯源追流的机会,进一步探索出属于自己的艺术语言。作为教育家,廖慧兰承前启后,改革艺术教育,为岭南培养了众多活跃在各个领域的优秀人才,同时也为延续广州的城市文脉作出了重要贡献。

(编辑/雷焕昂)

爱国侨领 铸铜 廖慧兰43cm×19cm×21cm1986年