颤笔写做万点梅—山水画家丁士青晚年开拓的新创作路径

文/刘 筱

颤笔写做万点梅—山水画家丁士青晚年开拓的新创作路径

文/刘 筱

丁士青(1900—1976),名竹如,别名老渔,别号焦石山农、蜀江渔父、蜀江老渔等,人称丁七(排行第七),江苏镇江人,曾任江苏省国画院画师,“新金陵画派”九老之一。早年自学中国画,擅山水、指画,也善画梅。新中国成立后,曾任镇江市国画室主任、镇江市政协委员,曾为中国美术家协会会员,江苏省美术家协会会员。作品有《红岩》《东山新绿》《蜀江图》《巫峡高秋》等。作品《东山新绿》《蜀江图》入选第三届全国美展,《镇江谏壁闸》入选第四届全国美展。“文革”期间他退休回镇江,仍勤奋创作,但因患手颤,常画墨梅、白梅、红梅。

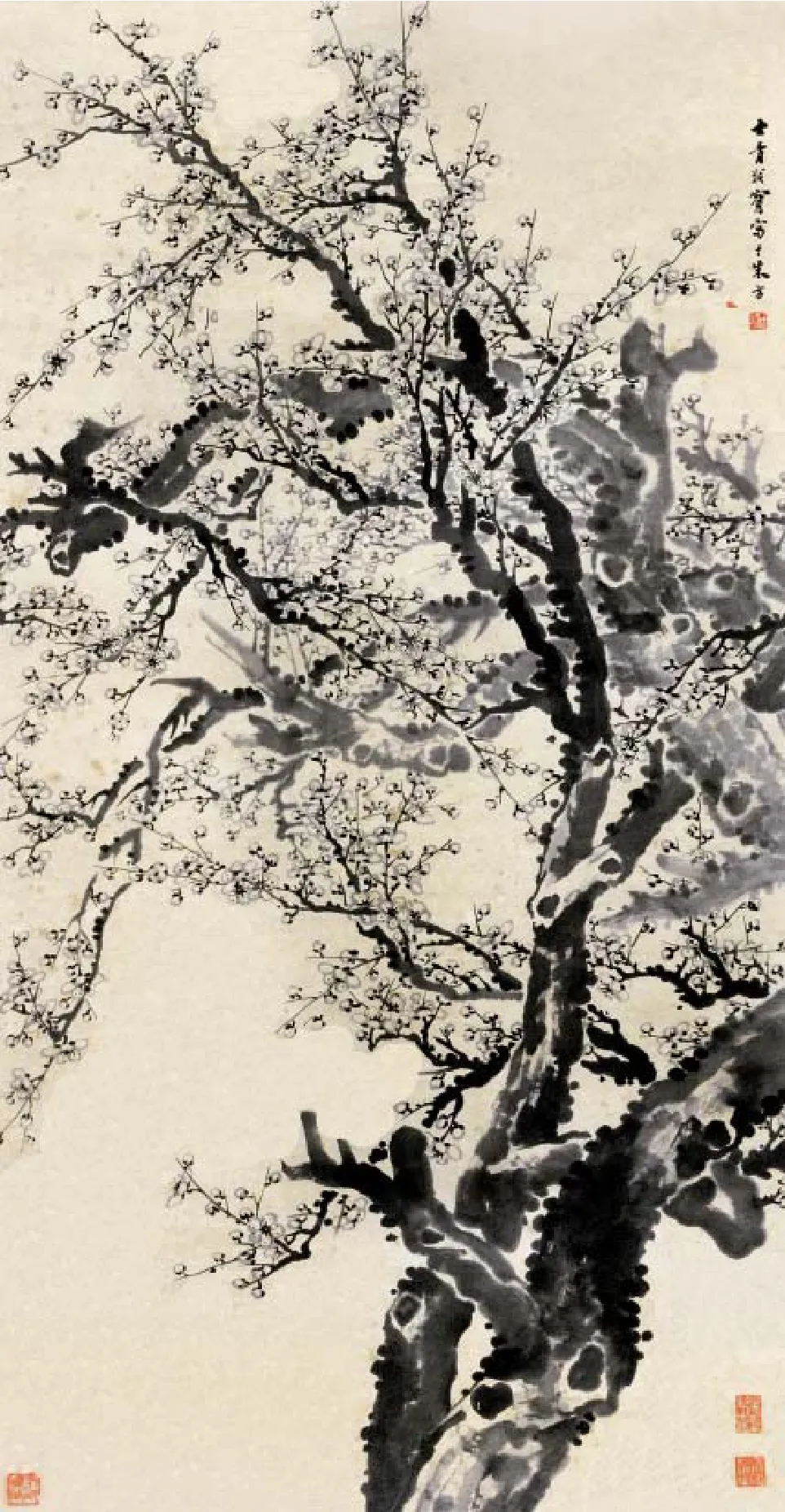

图1 丁士青 白梅 133cm×69cm 纸本水墨

每一位画家都有自己擅长与喜爱的绘画种类与绘画题材,往往倾其一生致力于它并有所成就,但是由于画家年纪增长与身体状况的变化,画家们不得不去因应这些变化,接受这种变化给他们带来的创作能力的限制,并尽可能地去拓展和重构自己的创作空间。本文所讨论的对象丁士青正是这样一位画家。丁士青以山水画成名,有多件作品入选全国美展;1957年调入江苏省国画院后即随傅抱石参加了1960年的“两万三千里”写生活动,老年变法,此后达到山水画创作的又一高峰。晚年他因患手颤,不便作工细的山水,故而转向梅花的创作,颤笔之后的梅花,意蕴更加苍虬深厚,不缥不缈,自我控制与随势而为之间的弹性让作品更加耐看。这种因应之变,既是对其早年一直钟爱的梅花主题的精神性回归,也是他当时生活境遇的情绪抒发,更是结合自身身体条件而发生的,与其山水画作品相比,晚年的梅花,褪去“新山水画”创作火热的即兴感之后,笔墨更加纯粹,情绪更加厚重,成为丁士青一生中国画创作中不可割裂、不容忽视的一个重要部分。而与其经历类似的,中外画史上也很多见,比如中国元代的钱选,西方19世纪的马蒂斯,以及中国近现代的周思聪,等等。

丁士青以山水画成名,早年即在第三届全国美展入选了两幅山水画作品,《东山新绿》和《蜀江图》,之后又在1964年的第四届全国美展,入选了一幅山水画作品《镇江谏壁闸》。那时候的全国美展是不评奖的,只有入选一说,这在当时极具权威的国家级美术展览中,其实已很不易。正是由于他1957年被选聘入江苏省国画院任专业画师,赶上了1960年傅抱石率领的“江苏两万三千里写生团”历时三个多月的旅行写生活动,开阔了眼界和胸襟,于自然中求新,在旅行途中及回来之后创作出一大批出色的山水画作品,奠定了其“新金陵画派”九老的地位。但是在笔者前往镇江(丁士青先生家乡)收集和整理丁士青作品的时候,意外的发现其中的几张梅花作品,以及一张带有梅花的山水点景人物作品(指画作品),多幅作品上题款有“战臂”或“战腕”字样以及“朱方”字样,包括还有些用上了“战臂”的闲章,除去一件描绘红梅的作品有明确题款显示是1962年所作(事实上丁士青先生作画极少注明创作年代,此乃其创作习惯),那时丁老应该还在南京江苏省国画院从事专业创作,其余的根据先前采访丁士青的学生以及收集到的丁士青女儿丁启明的回忆文章,可以大致判断为其“文革”开始后返回镇江所作。

谈及丁老晚年画梅的事情,其学生与女儿都解释说是先生年老体弱导致手臂颤抖的厉害,画较为精细的山水画已无法支持,继而转向画梅。但丁士青一生爱梅喜好画梅擅作咏梅诗,也是熟悉他的人所周知的。丁老早年的梅作现已少见,查阅江苏省国画院百件院藏作品,憾而未见。而听说丁老有一本墨梅册页,题款虽然没有写明作画时间,但从许多幅都用有“战腕”的闲章来看,仍可大约判断是作于他患手颤之后。1983年,丁老女儿带着册页从镇江专程赴宁,请丁士青的老友林散之先生题签(丁老与林老私交甚笃),林老翻看册页之后,立即挥毫在封面上题写:“故友丁士青遗作墨梅二十页,由其爱女丁启明保存至今,林散之八十六岁题。”接着,林老又将一首诗写于册页的首页,诗是这样的:“别后江天月几阑,梅花消息尚平安,犹思湖上刘园路,与子楼前一再看。”诗后写:“旧题丁老梅花一首,诗已尘尘十余年矣,而故人梅花犹在人世,可胜慨然,散之时八十六岁矣。”。遗憾的是这本册页由于种种原因无法获得,我们无法完整的欣赏与研究这本册页上所发生的一切,但从丁启明女士文中记载的林老题字与题诗,可以推断出,此本册页勾起老人家对当年与丁士青作赋吟诗赏梅画梅的回忆。笔者根据林老的题诗简单的想象出一个场景:两位老人因诗文相知,因此常游历南京周边梅花风景并作画和诗,通常可能是丁士青作画,而后林散之随画和诗。

在笔者收集到的几张丁士青所作梅花精品中,有四幅墨笔白梅和两幅红梅,其中一幅红梅的创作年代不在本文探讨范围内,故此文不做分析,下面我们以这两个品类结合作品来做一些分析。

题有“士青颤臂写于朱方”的这幅墨笔白梅作品(图1)是几幅梅作之中尺幅最大也是最为完整的一幅(其他的几幅都是折枝类型的作品)。梅树由画面下方偏右部起势,树干向左上部以一定的弧度攀升,从主干之后细小却明显属于主树丫杈的角度和位置来看,画家创作时锁定的视角应该是梅树的侧面,而不是我们通常赏梅时的正面,也就是梅花枝杈不会有太多的立体重叠和遮挡的那面,背后另外一棵淡墨描绘的梅树干则是从画外起势,于画幅中部悄然进入,从画幅下方的树基部分走势判断应该是主干延伸至右边画外视野并向作品纵深延展的一根主干,曲折走势而显得离开画面主视点很远,这样的躯干构图考虑避免了正面描绘物象时对称画面的出现,从视觉形式的角度考量,给人一种清俊奇趣之感,同时也显得峭拔柔韧。画面主体重心放在右侧,苍老虬劲的梅树干,粗壮扎实,因此才能孕育出如左侧那样茂盛的花朵,左侧则被铺天盖地的白梅充斥,由两根主干延伸出去的枝杈和枝丫,重重叠叠、蜿蜒缠绵而富有张力和韧性。我们现在无从判断是否有某处真实的场景正如这画面中描绘一般,抑或是丁士青先生所画实则为内心构想,这里有一个原因:丁老的古文修养其实非常深厚,有吟诗作赋的习惯与喜好。这一点得益于他小时候在私塾的学习经历,同时也是他与林散之交好的一个重要原因,与林老和诗,每每都是有感而发,常常和完之后由林老挥毫记下。至今,其学生谈及此事,还记得丁老家里一只盛放画卷的瓶子里插着很多林老书写的他即兴所作之诗,因此我们也有理由去判断,丁老所作之梅花也许是根据自己内心的某种诗意而为。但丁老几乎不在画作上题诗,所做诗基本是以小记或是单独诗作出现,这使得我们不能轻易地判断二者之绝对联系或是先后顺序,事实上,早在宋徽宗时期,作画贵有诗意的传统和规则就已订立,并被画院这个载体制度化,树立了后世宋代宫廷画院的绘画标本。然而以诗句启发作画的创作方式并不是徽宗独创,在郭熙时代就已经在提倡,这种以辞索图的路径并没有让中国画变得更加优秀,因为有可能画家在刻意追求新奇巧的构图及构思的时候忽略了绘画语言本身可以传达出来的含义与绘画语言本身的价值和魅力。但不同的是,丁老的诗画是各自独立而又彼此耦合的,在丁启明女士的回忆当中,对于丁士青晚年画梅有过这样一段描述:“记得在我父亲七十三岁时,有一天正好我休息,天气晴朗,我父亲的情绪也很好。他提出要画梅,我立刻为他铺纸磨墨。他拿起画笔很顺手地画好了树干、树枝,然后又用红笔画上花朵。画成功后,我们挂在墙壁上,真令人有进入梅园之感,父亲当时坐在画稿的对面,和我们有说有笑,他同时又构思了一首诗。如今,那幅红梅画已经不知去向了,但这首词我还大体记得:‘去年误失梅花约,山前山后纷纷落。今岁我来时,向阳花满枝。旧题无觅处,踏遍花问路,薄暮驾车回,新诗细剪裁。’”通过这段记述,可见丁启明文中提及的这幅红梅,是先有作品,而后赋诗,以图索辞,诗中内容显示,丁老画梅可能是有真实对象的,应该是由于喜爱梅花,每年花期都会前往赏梅,但“去年”因故错失,“今年”再去时却发现旧日梅花不知去向,因此赏梅旧题无从继续,则于傍晚之时回来重新构思新题。

丁士青用浓墨写前景梅树,在主树之后辅以淡墨远树。前景梅树以落墨与留白分出树干枝杈阴阳向背,丁老画梅树干时,主要以中锋行笔,笔力全发,于纸上或行或停,笔停之处墨渍渗透,形成一股墨团,成为梅树干上天然而成的节点。在描绘较为粗壮的主干时,他以短促的侧锋或是偏锋曲折重叠向上伸展,毛笔中的水分充足,于纸上留下水与墨的天然融洽的痕迹,让画面下方的主干扎实且温和,稳固且沉静。在描绘中等粗细的枝杈时,丁老是中锋施力略略揉笔写成,水墨丰润,以工字形向上拖笔延展,笔与笔之间的节奏有力而和谐,观之能感,仿佛自己的手也拿着毛笔在纸上有节奏的行进一般,枝杈的形态朴拙浑厚。在刻画较小的树杈时,笔力有些若有若无的不均衡,可能是受到“战臂”的影响,他一笔之中有粗有细,却恰好给树杈带来一种立体的自然形成的不规则的效果,小树杈靠近它生长出来的部位显得粗壮一些,越往前则越细小和蜿蜒,而对于更为细小的枝丫,他用小笔中锋以适中的墨色在纸上拉出近似钢笔般方正而峭拔的线条,手臂颤动的影响在这里似乎并不算大,也许是细小处可以枕腕或是悬腕写出的缘故。梅花则用浅墨细笔双钩写出,花瓣饱满圆润,正处盛时,后以墨点做梅蕊,梅花开的旺盛且洋洋洒洒。而那棵以淡墨描绘出的后景之树则以多水少墨之效果塑造形态,有几处破墨处略显率性,刻画出梅姿绰约之态。但细看之下,笔者观察到纸张之上在所画之处有着浅浅的水渍扩散的印记,顺着整棵梅树的外轮廓蔓延。再细看宣纸的质地,虽因年久已有少量霉斑,但看水墨在纸上的晕染效果,可以判断是生宣,生宣不便凝水,因此笔者判断这是画家在画完大部分的内容后待墨八成干之后铺水之故。尔后,画家又用浓墨在某些需要加强的部位,如主干和枝杈,进行了加强。同时,又用墨笔点出梅树枝干上的自然凸起,节点错落有致,干笔焦墨写出花蕊繁密。总体看来,整幅作品气息凌厉,构图层次复杂,视角奇崛,笔画的相对短促和似有若无的行走与停滞的节奏恰到好处,使得繁密而交错的梅树枝杈由于相互的遮挡断续而连绵,给观者的视觉带去一种特别开阔的延伸度,不仅形肖而且得梅之骨,充盈了画者内心的创作热情与冲动以及画家当日也许有些高兴的心情,实为心血之作。

图2 丁士青 墨梅 70cm×37cm 纸本水墨 1973年

而在另一张题有“七三老人士青战臂写于朱方”的墨梅图(图2)中,占据画幅大半的是两支相交的枝杈,主干则是以半边示人,默默地隐藏在画面的左边偏下的地方,对于整幅作品的构图起到了一个支撑的作用,主干下方浅浅的伸出一小簇梅花,起到点缀的效果,而画幅的重心仍在上方的两根—尤其是之字形的那根梅枝上。这幅画中,梅干以淡墨干笔绘出,用半干笔以含墨处率先落纸而后向上发力,墨留在最初落下笔的地方,形成梅干生长而出的粗壮关节,再向上拖笔的时候,墨已所剩不多,形成一块破墨,很好的描写出枝干的皮肤的自然状态。这幅作品是画于熟纸之上,因此墨色在纸上拖拉而出的是一种干涩之感,树干多是一笔而成,因“战臂”缘故在树枝上留出辗转而凝滞的效果,配合上浅墨勾出的圆润丰满的梅花,有种老树新花之感,似闻冷蕊寒香,别有一番风味。

在另外两幅尺寸相同的墨梅作品中,分别都题上了“战臂”的字样,两幅作品的布局走势恰好相反,取任意一张作品拿住底端两角向上提起,将整幅作品全部翻过来,盖在另一幅作品之上,两株梅树几乎可以重叠起来,这两幅作品相对前面分析的两张来说,从布局构思和绘画语言的角度来看有其类似处。两幅作品均是单枝梅花蜿蜒屈伸的造型,以自然态势下垂的这幅梅花,构图上更为萧疏和冷峻,孤单的花枝上只疏落的开着一些梅花,画面正中尤其显眼的那支苍虬的梅枝似乎不甘受万有引力的影响,倔强的以自己的筋骨行走着,也正是由于万有引力的缘故,另一幅由画面右侧伸展而出的梅花,在攀升的幅度上稍显艰难一些,先是向左前进,而后以弧度上行攀沿,花开的规模也更加热烈一些,花枝更为矫健,精神状态也更加积极。在笔墨语言上,这两幅作品采用了较多的一笔连贯画出和部分短促笔触重叠去塑造梅花主干,有些梅枝则是用书法的笔力笔法曲折勾出,有些则是反复摩搓或是笔触横向有序排列形成树干的造型,连贯与细碎共存,粗犷与细腻相融,由于在熟宣上作出,水墨在纸上的含和度比较好,既体现出画家臂颤之后有意控制与任意而为之间的平衡拉锯,又表露出画家探寻自身能力受限之后可以通过扬长避短尽力在绘画语言上所作之变化的努力,而梅花仍是用“似将篆籀纵横笔,铁线圈成个个花”的一贯老辣手法刻画。

图4 丁士青 墨梅 70cm×37cm 纸本水墨

图5 的红梅是一幅赠给友人的画作,题有上款,不同的是,本件作品上题写的是“士青战腕”。作品起势处为画幅左下角,梅树干在左下角与画面形成了一个三角形,梅花枝杈与主干成90度弯曲,细细的枝丫又傲然上扬,占据了观者的主要视阈。在笔墨处理上,由于所用熟纸的缘故,与前三张墨笔白梅在刻画树干的手法基本一致,只是笔更干,而后用浓墨湿笔加以强化和点出节点,左下角与主干平行的两枝梅花则是直接使用浓墨画出,梅枝劲挺,倏忽而出,爽利清新,梅花用朱红加墨与水浅浅晕出,设色古朴。与墨笔白梅比起来,红梅更显工丽一些,也许是因为所作之画为应邀之作,因此设色会显得装饰性强一些,极有他20世纪60年代所作山水画的气息;这幅梅花还有另一个特点就是在细节处理上较为仔细,表现在物象的特征上就是略显工细,尤其在对细小梅枝的处理上,走势、形态都比较谨慎,我认为这与他的“战腕”有关,“战腕”与“战臂”在实际进行创作的时候对作画产生的影响是有所区别的,为了体验这种不同,我拿着毛笔尝试了一下,“战臂”的影响,通过枕腕或悬腕是可以削弱的,不影响画家处理勾画直且细挺的小梅枝,但是“战腕”的影响只能通过枕腕的方法来避免,不然当笔较湿的时候会在纸上留下不规则的墨迹,因此不排除此时画家手颤的影响扩及到了手腕部位,所以他必须采取严格

的枕腕做法来避免对细节的影响。

图3 丁士青 墨梅70cm×37cm 纸本水墨

图5 丁士青 红梅 纸本设色

丁士青晚年画梅,令我想起另外三位画家,分别是元代的钱选与法国野兽派画家马蒂斯还有一位中国近现代的著名画家周思聪。

“吴兴八俊”之一的钱选是一位从工丽向清淡转变而有较大影响的画家,史书记载钱选因“得酣于酒,手指颤掉”,感到画工细作品的不便,于是多作水墨写意花卉,致使他在发展墨花墨禽上起到了一定的作用。

马蒂斯则是在71岁时罹患癌症,手术之后只能依靠轮椅进行日常简单的运动,无法坚持架上绘画的创作,继而转向彩色剪纸。所不同的是,对马蒂斯来说,剪纸是不同于他之前所从事的油画或者雕塑的新领域,他称其为“剪刀的绘画”,而不变的是他一生对色彩与几何块面的追求,他自嘲的这样比喻,自己转向剪纸艺术,是病后需要给自己营造一个在自己活动能力范围内可以驾驭的花园,在这个花园里同样也要有水果、鸟禽(虽然是在有限范围内建构的,仍然需要五脏俱全)。在马蒂斯看来,剪纸这种形式使他找到了真正的自己,给予他绘画语言上的自由与解放。

而女画家周思聪,则是由于风湿病痛放弃《矿工图》的继续创作,经历了长期的折磨和挣扎之后,已不太容易继续进行人物画创作。从20世纪80年代开始,并集中于90年代她病情加重期间开始创作荷花题材,在荷花中表达自己对于生命力的精神寄托,郎绍君曾经评价过她的荷花从另一个方面突显了她的杰出绘画才能。

笔者在这里想探寻的一个问题就是:钱选因好酒,导致年老后手指颤抖,画工细作品不能,于是开始大规模的创作曾经只是偶尔为之的写意墨花墨禽,独辟蹊径;马蒂斯身患重病,已经无法拿起画笔再从事以往的艺术创作类型,于是退而求其次,拿起剪刀开始纸片飞舞,却创作出大量的精彩剪纸作品,与其油画作品一脉相承,生生延续;周思聪因病放弃人物画创作,潜心经营荷花主题,借以寄情抒怀;丁士青因为晚年体弱手颤之故专心画梅,作品无数,而他每每在画上明示“战臂”“战腕”,也是对自己创作状态的一种记录。这些都说明一位画家,在其创作能力受限,无法一如既往的继续自己所熟悉的创作手段时所采取的一种应激反应,他们会很自然的转向一种更适合自己创作状态和身体机能的创作类型。而若不是因为某些意外情况的出现使得他们丢失了惯用的创作手法,可能他们还是会像以前那样画下去,而我们也不会知道,其实他们自己也不会知道,他们在另外一个领域内的建树。意外本身不是一件好事,它其实就是一则实实在在的坏消息,可是坏消息却在勤勉的艺术家这里变成了更大更自由的创作空间。当他们抛开了之前使他们成名的那个套路,面对如此自我的现实状态,反而更加容易将人带回自己的内心和初衷,当他们在仔细思考应该怎么继续自己的艺术生涯的时候,本身也就将他们的艺术信仰升华了。

虽然“受限”这件事情的发生如此令人沮丧和遗憾,正如丁启明女儿对父亲晚年画梅的原因揣测的这样:一方面是因为他体弱手抖,唯有画梅尚无大影响,而且画梅也是他一向的爱好;另一方向也是因为画梅可以抒发他当时的心情。笔者从他草稿纸中翻到一首未完稿的词,可以约略窥见他当时的心迹。这首词的最后几句是:“滥竽我愧齐庭久,自归来心雄手战,前踪难遘。粉本一朝收拾起,空剩寒梅影瘦。”相对于丁士青20世纪60年代在江苏省国画院时期所做诗词“垂垂江南叟,喜余年遭逢盛世,古今稀有”,“蹑尽千峰寻草稿,逞豪情,戴月披星斗”等情绪高扬的精神状态,确确实实是有心境上的跌落趋势的。20世纪60年代对“新山水画”的倡扬,国家对于这类艺术实践的支持,更多的是在国家从战乱中走出之后百废待兴的蓬勃环境之下,画家们可以走出方寸天地真正去看看大好河山的喜悦与兴奋,这些都是丁老创作创新的绝对动力。卯足劲的画家们见到自己以前只在古人画谱上和画册上看到的笔法和皴法,这对他们而言是多么大的一种激发。这种好的情形并没有坚持很久,丁老可能感觉自己的力气还没有完全释放完毕,由于大环境的影响他不得不回到镇江家乡,离开了创作的大环境,离开了一群可以相互聊天与交流的画友兼同事,他感到深深的孤独。但是在彼刻,他想起了一生钟爱的梅花母题,像是对自己艺术人生的回归一样,他重新开始有了大把的时间专门去勾画梅花,他可以写生,可以画诗中梅花,可以寻出旧辞把玩,也可以在有兴致的时候吟新诗作新赋。而体弱手抖其实不但对画面效果毫无影响,在笔者看来,其实还有加持之妙,这绝不是将快乐建立在别人痛苦之上的判断,我们通过上述作品的分析可见一斑,颤笔之后的梅花,意蕴更加苍虬深厚,不缥不缈,自我控制与随势而为之间的弹性让作品更加耐看。

但其实最为可贵的,还是丁老在暮年对艺术追求的变通与不懈为其开拓的更加丰富的创作空间。这个开拓虽然是被动的,产生的效果却是显著的,这一点,在很多艺术家那里都得到了应证。

(本文作者为江苏省国画院美术理论研究所副研究馆员)

责编/杨元元