居家律范

内容摘要:本文以P.2984V号卷子为中心,对其内容进行考察分析:首先从卷子的戒律排序上,说明该戒律的主要受戒对象;其次以该卷的五戒仪轨为底本对照其他卷子的受戒形式,分析其差异;最后从受戒时间、内容上分析受戒仪轨存在差异的原因,以期从侧面反映出当时敦煌的一些戒律生活。

关键词:檀越戒仪;P.2984V

中图分类号:G256.1 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2017)01-0091-05

引 言

敦煌学已有近百年的历史,各方面的研究成就都令世界瞩目,其中关于佛教的研究著作更是汗牛充栋。在敦煌佛教的研究中,在家戒律的研究以菩萨戒为主,土桥秀高、田中良昭、竺沙雅章、佐藤达玄、姜伯勤等人成果斐然[1-5]。对八关斋戒、五戒的研究相对较少,1978年,小川贯弌在《敦煌戒牒》一文中主张敦煌的八关戒牒与敦煌所流行的通俗信仰关系密切[6]。2005年刘正平、王志鹏的《唐代俗讲与佛教八关斋戒之关系》解释三個长斋月产生的原因及俗讲、斋戒之间的关系[7];2012年武玉秀在《敦煌寺院戒牒文书所反映的净土信仰研究》一文中,以敦煌出土戒牒的三师为对象,研究当时的净土信仰[8]。

上述众人以戒牒、文书为基础,对在家佛教徒的戒律生活进行周密而细致的研究,为本文的写作提供了极大的帮助。笔者在1997年、2003年分别对菩萨戒和八关斋戒进行过一些研究[9-10]。八关斋戒、菩萨戒是在家众经常持授的戒律,除此之外,更有基础的三皈五戒。因此本文以P.2984V《受三皈五戒八戒十戒文》为中心(另有P.3217V与此卷类似,已有人对此做过详细对比,两卷在内容上大体一致[11]),以期对敦煌在家信众戒律做一些基础性研究。

详阅P.2984V号卷子,有两个问题引人深思,首先是该卷为何把沙弥十戒与三皈五戒八戒这些在家戒律放在一起?其次是该卷记载的仪轨是否具有普遍性?本文试图从这个角度入手,以敦煌出土的戒牒、受戒文等材料为基础,重现敦煌当时的居家律范,还原中古佛教的民众生活。

一 次第受戒与沙弥十戒

该卷的排序,是三皈、五戒、八戒、十戒。首先关于该卷中戒律的排序问题:为何该卷将沙弥十戒与三皈、五戒、八戒并列?

将三皈放在卷首,涉及三皈依的性质判别。是否三皈也是戒?在《萨婆多毗尼毗婆沙》中对三皈依的论述较为完整:

有论者言:三归是教、无教性。受三归时,胡跪合掌口说三归,是名身口教;若淳重心有身口无教,是谓教无教也。有云:三归是三业性身口意业。有云:三归是善五阴,以众生善五阴为三归,以三宝为所归。所归以救护为义。[12]

在毗婆娑时代,论师们对三皈依的性质定义有教、业、五阴三种,没有一种涉及戒法,所以此处将三皈放在卷首与戒法无关,是另一因素,受戒之前都要受三皈依:

三归有二种:一者为受五戒、十戒、八斋故受三归,乃至为受二百五十戒故受三归。二者直受三归。所以尔者,当尔之时,佛未制二百五十戒乃至八斋。以是义故,直说三归得受具也。[13]

《毗尼母经》所言,三皈依有两种,一是为受戒进行三皈依。另一是佛未制戒之时,直说三皈依就可具足一切戒,佛制戒之后,该方法被禁止使用。据此而言,此处将三皈依放卷首,正符合受戒之前要受三皈依的记载。而敦煌文献中没有三皈牒,三皈文都出现在受戒之前,可见三皈依并未被当做一个单独的仪式列出,而是附加在各种受戒仪式之前,与经文记载相符。

五戒作为在家最基本的戒律,排第二无可厚非。八关斋戒在这篇文中的位置非常微妙,八关斋戒是七众之外的戒律?譹?訛,对该戒归属位置的判摄,向来有争议,有说是优婆塞,有说是中间人:

若受八戒人,于七众中为在何众?虽不受终身戒,以有一日一夜戒故,应名优婆塞。有云:若名优婆塞,无终身戒;若非优婆塞,有一日一夜戒,但名中间人。[12]508

道宣律师则以为八关斋戒在五戒之上:“七众之外,更有木叉,八戒是也。以义推之,位五戒上。”“通收俗众”[14],八关斋戒位于五戒之上,在敦煌出土的戒牒中,P.3455中李憨儿在乾德三年(921)正月十五日,于三界寺受五戒,在P.3140中,李憨儿在乾德四年正月十五日,于三界寺受八关斋戒。二者的受戒顺序,反映敦煌地区奉行道宣律师判摄。

该卷子最后是沙弥十戒。众所周知,沙弥是从俗到僧的转变中间点,在此处,是否将沙弥十戒列为在家戒律与五戒并列?《四分律行事钞资持记》卷3记载:“此中须分形法二同,若但剃发,名形同沙弥;若受十戒,名法同沙弥。”[15]沙弥有形同和法同二种,法同沙弥秉受十戒,形同只是剃发。就此而言,形同沙弥是否不需受持戒法?在律文中,受十戒有两种受法,一是直接受三归十戒,一是次第受戒:三归、五戒、十戒。如《萨婆多毗尼毗婆沙》卷1:“虽一时得三种戒,深习佛法必须次第。先受五戒以自调伏,信乐渐增次受十戒。”[12]508形同沙弥应持五戒。在敦煌其残存的P.2370V号卷子中,记载当阿阇梨给人剃度之时,告诉弟子“今欲与汝受三归五戒十戒等”,下文紧接受三归五戒文,可见当时敦煌依次第受戒法。若依次第受戒法,给五戒的形同沙弥加受八关斋戒也可以说得过去。

以上种种,无不表明,P.2984V号《受三皈五戒八戒十戒文》,主要是敦煌地区刚剃度出家的沙弥们所使用的戒文,也因沙弥刚剃发出家,在向僧人的过渡期,需要次第受戒,所以这份卷子中含有五戒、八戒。

二 通用仪轨与操作

在敦煌众多卷子中,三皈和五戒仪轨很少有单独成文的记载。如上所说,当时三皈并未从受戒仪式中单独分离出来,只是在受戒之前的一小部分。当今寺院,这也是一种常态,三皈依很少作为单独仪式出现,一般是在受五戒前有三皈依仪式,三皈依仪式完毕后,不愿受五戒的信众先行离开。因此要考察三皈依的仪式,只需考察五戒、八关斋戒的仪轨即可。

P.2984V文中,受三皈五戒过程,总结如下:劝发信心——启请十方圣贤(三请)——忏悔罪业(三忏)——三皈依(三说)——三结三皈(三说)——问遮难——宣说戒相。过程虽完整,却少了很多仪式的具体实施细节。幸运的是,S.6651这份卷子为我们提供了一次完整的受三皈五戒过程。该份卷子是一份讲经文,与回鹘有关[16]。该卷子中记载“升坐已了,先念偈,焚香,称诸佛菩萨名。”而后传授三皈、五戒。传授三皈过程与P.2984V相差不大,可能因讲经之前已称佛名完毕,所以启请部分一句带过,劝信和忏悔文与P.2984V不一,只有三说三皈,无三结三皈。传授五戒过程,无遮难部分,在宣完戒相后,以小故事形式对每条戒进行仔细的解释。以P.2984V对比道宣的《诸受戒法篇》[15]495以及澄照的《略授三归五八戒并菩萨戒》[17],三者大体过程类似。因此推测P.2984V是一份简略的仪轨,具体操作过程随时可能发生变化。事实是否如此?以该卷的八关斋戒为例,对比其他卷子。

八关斋戒仪轨今人多有研究,敦煌中有众多的《八关斋戒文》详细记载仪轨过程,现存的敦煌卷子中大致分五门、七门、八门三类。五门如P.3318V记载:“将受八戒,五门分别”,过程为:一启请、二皈依、三忏悔、四受戒、五回向。其中将第四又分为三种:受戒意、列相、显持戒。七门是以P.2668V,

P.3092,P.3235为代表,其中说:“以七门分别”过程为:一赞戒、二启请、三忏悔、四三皈、五受戒、六说戒相、七回向。八门是P.2984V、P.2020V、P.4522等记载:一赞戒、二忏悔、三皈依、四受戒、五明戒法、六说戒、七说持戒功德、八回向。虽然有五、七、八三种分类,实际操作并无太大分别。只有P.2849中记载的信行禅师三阶教的受八关斋戒法,有一段文字与众不同:

凡受戒法,先须教受戒人脱去巾帽腰带及靴鞋等,偏露右膊,胡跪合掌,右膝着地。若是女人须去金银钗七宝钾镊等,若有重衣,唯可去右臂上一重衣巾等,不可全露,身体若先有脂粉严身者,即须洗却,亦如法胡跪。

其他敦煌本受八关斋戒文都无穿戴要求,乃至细查道宣的《四分律删补随机羯磨》及其注疏也无衣着要求[14]191[15]496,只有信行禅师要求如此,这是三阶教的特例还是当时整体佛教氛围如此?分析这段文字,女人不得带饰品、香粉,与八关斋戒中的“不着花鬘璎珞”?譹?訛条符合,要求男子不得带腰带、鞋子,是因唐代多在腰带、鞋子上添加金石饰品[18],也与该戒条相符,此行为应是常态,所以其他律文中没有明文提及。

值得一提的是,在S.3849记载的八关斋会仪轨中,有不一样的内容:启请诸佛——唱导表叹施主——说诸戒二十七行——受八戒——发愿——念佛——回向。此仪轨与P.2984V号卷对比,过程中多出唱导表叹施主、发愿、念佛三个步骤,少了忏悔一门。由此可见,在传授八关斋戒的实际操作过程中,仪轨也是有所增减的。

因此,可以证明,P.2984V这份卷子所记载的仪轨是一份简略的通用仪轨。在传授三皈、五戒、十戒的具体过程中有所增减。

三 斋月与受戒

关注这些受戒仪轨,有两个问题浮现,首先,S.6551中有一句话:“凡是听法,必须求哀发露忏悔,先受三归,次请五戒,方可闻法,增长善根,然后唱经,必获佑福。”是否说五戒没有单独的受戒过程,都是依附在讲经之前?其次,对比五戒、八戒的戒牒,格式相差无几,都由戒牒名、受戒因缘、三师七证、授戒师、授戒寺院构成。八关斋戒有专门的传授仪轨记载,五戒作为一种更简单的在家戒律,为何只存在戒牒,受戒仪式及受戒文记载极少?

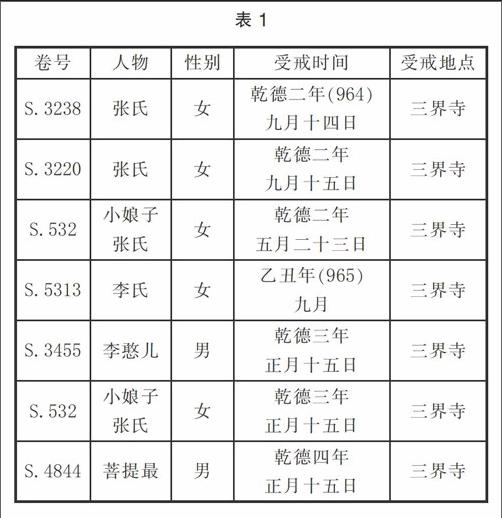

S.6551说受三皈五戒不一定是单独举行仪式,可能附加在讲经之前,是否只是一个特例?依邵红的《敦煌石室讲经文研究》[19],查阅现存的几份讲经文卷子,并未發现讲经文前有传授皈依五戒的过程,只在P.2931号《佛说阿弥陀佛经讲经文》之前有劝皈依持戒文,并未有正式传授仪式。笔者以王书庆《敦煌文献中五代宋初戒牒研究》[20]为基础,统计现存的五戒戒牒及受戒时间(表1):

七份五戒牒中:受戒人员男少女多;受戒时间大多集中在正月、五月、九月。其中男少女多,大概是因为相较于女性,男性要进行更多的社交活动,所以无法长期持受五戒。同时,这些戒牒记载的时间,大多是在正、五、九月。依《佛祖统纪》卷39记载,这三个月是长斋月?譹?訛。在《唐代俗讲与佛教八关斋戒之关系》中提出,三个长斋月,是俗讲与斋戒的重要时间[7]93-94,俗讲能大量吸引世俗人员前往寺院听经,在听经前后,接受佛教的斋戒也很自然。因此S.6551记载的在讲经之时受五戒,是常规情形。除五戒、八戒外,笔者对菩萨戒的传授仪轨,在《敦煌佛教律仪制度研究》一书中也有过一些研究,根据仪轨和戒牒,菩萨戒的受戒时间也大多在正、五、九三个月,证明敦煌寺院传授在家戒律的时间多为三长斋月。

此外,还有几份戒牒的受戒时间值得注意。P.3143号《菩萨戒牒》与S.347号《八关斋戒牒》,受戒时间都是乾德三年正月廿八日;S.3140号《八关斋戒牒》和S.4844号《五戒牒》,二者的受戒时间都是在乾德四年正月十五日,四份戒牒都由三界寺的道真做受戒师。这些戒牒反映出一个有趣的情形:同一时间,同一地点,同一人物传戒,却有两种戒,说明当时三界寺并未将五戒和八关斋戒、菩萨戒分开传授,极可能是按三皈、五戒、八戒、菩萨戒顺序传授。此外S.532与S.3320两份五戒牒连续在九月十四、九月十五受戒,说明五戒的传授可能每天都在进行。

既然如此,为何现存戒牒的数量,以五戒戒牒最少?究其原因大致如下:首先在佛教戒律上,五戒是一种长期戒?譺?訛,在P.2984V中虽然说五戒可以“尽形寿,或云一日一夜一月一年一形随能为受之也。”但是对大部分人而言,五戒还是以长期持戒为主的。相对而言,一日一夜的八关斋戒,虽戒条较多,但因其时间持戒时间短,更受信众青睐,因此受持五戒人数较少。此外,这些戒牒是晚唐五代时期,此时的敦煌地区,因受吐蕃佛教的影响,对饮酒戒的受持并不严格[21],一日一夜短期戒酒更具可行性,这也应是众人偏向短期持戒的因素之一。

民众因素是众多文书中受戒仪轨不同的原因。当时寺院的俗讲已经转变成大部分民众的娱乐活动,有诗形容这样的盛景:“无生深旨诚难解,唯是师言得其真。远近持斋来谛听,酒坊鱼市尽无人”[22]。寺院俗讲开始之时,远近的俗人都前来参与斋戒,乃至酒坊鱼市都没有人踪,诗歌虽有夸张之处,却能窥见当时俗讲的兴盛,与之密切关联的传戒活动自然也增多。前来听俗讲的人群,文化程度各自不同,上自士大夫,下至贩夫走卒都前来听讲,他们对佛教的接受程度不一,尤其是普通民众的文化水平并不是很高,因此需要传戒人根据当时的情形,灵活转变仪轨中的解说部分。因此,P.2984V体现的是在家戒律的精神和完整仪轨,S.6551与S.3849体现在实际传戒过程中的应用,这是三者记载情形有异的原因。

五戒、八戒,乃至菩萨戒仪式在三个长斋月举行。其八关斋戒被称为斋会,其余两种并未见特殊名称存在,应是法会的一部分。法会、斋会构成了当时在家人在寺院的戒律生活。关于斋会的研究较多,笔者亦有《敦煌的齋会》[10]311-331一文专门描述此事,此处不再赘述。

后 论

P.2984V号卷子,从内容上推断,记载的应是沙弥次第受戒的过程,更是一份通用型的居家律范。该卷仅是简单的记载过程,在实际操作中,根据实际需求千变万化。S.6551为我们提供了五戒在法会中的具体传授过程。S.3849、P.2849将八关斋戒的不同仪轨展现出来。造成这些差别的因素,则是三长斋月过程中,因俗讲吸引到的信众层次不一,为了适应信众的差别,对整个受戒形式的自由发挥。这也从侧面反映出当时敦煌佛教的兴盛,众多经师的义学水平较高,能够自由地对戒律、仪轨进行阐释发挥。

参考文献:

[1]土桥秀高.敦煌本受菩萨戒仪考[J].印度学佛教学研究,1950,8(1).

[2]田中良昭.敦煌禅宗文献研究[M].大藏出版社,1983.

[3]竺沙雅章.寺院文书[M]//讲座敦煌:敦煌汉文文献,大东出版社,1992.

[4]佐藤达玄.中国にわける戒律の研究[M].木耳社,1986.

[5]姜伯勤.敦煌戒坛与大乘佛教[M]//敦煌艺术宗教与礼乐文明.北京:中国社会科学出版社,1996.

[6]小川贯弌.敦煌の戒牒について[J].龍谷史壇,1978,(年號).

[7]刘正平,王志鹏.唐代俗讲与佛教八关斋戒之关系[J].敦煌研究,2005(2).

[8]武玉秀.敦煌寺院戒牒文书所反映的净土信仰研究[J].青海民族研究,2012(4).

[9]湛如.敦煌菩萨戒仪与菩萨戒牒之研究[J].敦煌研究,1997(2):74-85.

[10]湛如.敦煌所出戒牒·戒仪·度牒研究[M]//敦煌佛教律仪制度研究.北京:中华书局,2003:119-165.

[11]张春梅.敦煌本受戒文研究[D].兰州:兰州大学,2010.

[12]萨婆多毗尼毗婆沙:卷1[M]//大正藏:第23册,台北:新文丰出版公司,1983:505.

[13]毗尼母经:卷1[M]//大正藏:第24册,台北:新文丰出版公司,1983:802.

[14]四分律删补随机羯磨疏济缘记:卷2[M]//卍续藏:第41册:192.

[15]大正藏:第40册.台北:新文丰出版公司,1983:416.

[16]李树辉.S.6551讲经文写作年代及相关史事考辨[J].敦煌研究,2003(5):55-60.

[17]略授三归五八戒并菩萨戒:卷1[M]//卍续藏:第59册:357.

[18]刘昫,等.旧唐书:卷45[M].北京:中华书局,1975.

[19]韩建瓴.邵红《敦煌石室讲经文研究》内容述要[J].敦煌学辑刊,1987(2):145-149.

[20]王书庆.敦煌文献中五代宋初戒牒研究[J].敦煌研究,1997(3).

[21]郑炳林.晚唐五代敦煌佛教教团僧尼违戒[G]//敦煌归义军史研究:第四编.西安:三秦出版社,2009:405.

[22]姚合.听僧云端讲经[G]//全唐诗:卷502.北京:中华书局,1960:5712.