抓准课堂重点,充分了解学情

刘晓雯

【摘要】学情就是学生在学习方面有何特点、学习方法怎样、习惯怎样、兴趣如何、成绩如何等。学情是教学的依据,没有学情分析教学往往是一盘散沙;只有针对学情设计环节才能真正确定重难点。学情分析是教学策略和教学活动的落脚点,没有学情分析的教学往往是教师一厢情愿的自我表演;没有学生的知识经验基础,任何讲解、操作、练习、合作都难以落实。总之,学情分析是对以学生为中心的教学理念的具体落实。

【关键词】读懂学情 理解错误 弄懂想法 关注感受

一、学情的内容

学情分析是教师在上课前最重要的准备之一。了解和读懂学情涉及这节课是否有效。学情包括:①学生年龄特点的分析;②学生已有知识经验的分析,针对本节课或本单元的教学内容,确定学生需要掌握哪些知识、具备哪些生活经验,然后分析学生是否具备这些知识经验;③学生学习能力的分析,分析学生理解、掌握新知的能力如何、学习新的操作技能的能力如何。据此设计教学任务的深度、难度和广度。经验丰富、能力较强的老师还可以进一步分析本班学生中学习能力突出的尖子生和学习能力较弱的学困生,并因材施教、采取变通灵活的教学策略。

二、教学现状和故事启示

作為一名青年教师,面对教育这份事业我充满了热爱。在前进的过程中,我们会面临许多困难,但在教育的世界里,都以自己的特色诠释着课堂教学中智慧的光芒,与一个个幼小的生命对话,真可谓“八仙过海,各显神通”。

面对如今教材的灵活性以及知识量的繁多,我常在思考:课堂上,教学如何才能做到高质量?

在“乌鸦喝水”的实验中,我找到了关于如何使课堂变得高质量的答案。

乌鸦为了想要喝到瓶子中的水,尽力地把小石子往瓶中放,使得水上升,最后顺利地喝到了水。有时我在想:如果装的不是小石子是沙子或者大石块呢?为什么乌鸦装的是小石子?其实,我们的教育是一样的,有时我们在追求传授知识的同时,似乎忘记了真正的课堂一定是适合学生的,并不是一味地灌输,需要了解到真正的需求,读懂学生很重要!

现在,我们反复强调:以学生为主体,才能提高课堂质量。究竟如何去做呢?

三、读懂学情的重要性

1.读懂学生的错误

记得我讲六年级上学期的分数乘法时,在让学生们分别计算2.4乘四分之三时,学生们出现了不同的错误。其中有一个同学是把2.4写成了0.4乘6,一开始我没有理解他的意思,只是看着他的做法觉得十分复杂,在我心目中早已对直接计算的同学青睐有加,觉得就该像课本中的思路一样。但当我把我自认为的错误资源摆到屏幕上时,原本的错误资源竟然变成了学生们争相鼓掌的作品,许多同学都说看懂了他的想法,有的还说出了运用的定律,让我觉得豁然开朗。在随后的时间里,还有学生把他的做法改了一下,说这样会更加简单,把2.4改成了0.6乘4,还说出了计算化简更加容易这样的关键语句。是啊,一个看似错误的学生资源却成为教学的突破点,还强化了学生们计算的优化和简化思想。读懂学生的错误,是课堂的重点。

2.读懂学生的想法

乌鸦喝水的故事我们不陌生,如果不是想要喝水而是想尽力地把瓶子装满,你放东西的顺序又是什么呢?如果先放沙子,再放水,之后放入小石子,最后大石子还放得进去吗?答案肯定是:放不下了。是啊,面对我们的课改,面对每次的常态课,我们有没有思考过学生的需求和想法,是不是我们的教学顺序出错了?是不是我们忘记了或是忽略了真正在教育中或是这节课中的重点或难点呢?不该为了“你认为孩子不会”的内容而做耽误时间的行为。每次的数学课堂,我经常会担心孩子哪里不会,从而每一步都小心翼翼,不敢越雷池一步,总认为哪里都要细说,结果就是讲不完内容,经过梳理,我明确了教学中要以学生为中心,关注他们的学习和已有知识,读懂学生的想法,了解每个学生,这应该就是每节课我们应该做的吧。

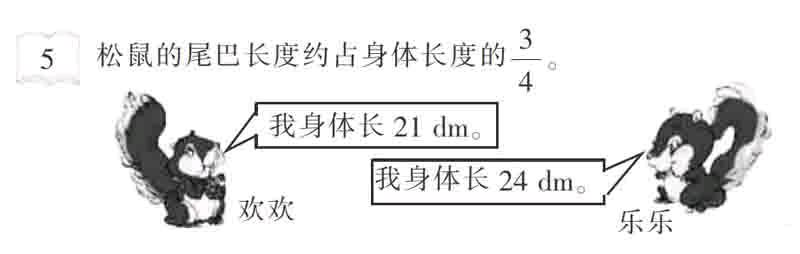

记得在分数的课堂上,我出示了一个情境:

随后,我询问学生一个问题:你们能提出一个数学问题吗?有的学生会说:他们身体的长度相差多少?还有的说:尾巴相差多少?其实我们都知道,我们想要提出的问题是:各自尾巴有多长,随后也有学生提出了这个问题,但借着学生们提出的问题让我感受到学生们关注最多的是松鼠旁边的数据,而对于尾巴和身体的关系却没有关注到,这点证明学生们确实对刚学的分数乘法还不了解,这正是需要学生们反复去理解关键句:松鼠尾巴长度约占身体长度的3/4这句话。所以,在本节课的教学中,我就让学生们围绕关键句画出他们之间关系的线段图,从语言和图示两方面分别去理解这句话的真正含义,在理解过后,学生们开始有了不同的解题思路。这让我确定在教学时我们需要慢下来,读懂学生想法才会更加有效。

3.读懂学生的感受

学生是学习的主人,教师是学习的组织者、引导者和合作者。作为他们的伙伴,我们应该及时给予他们鼓励,让学生们能够在不同的状况面前得到积极正面的引导。在每堂课上,我们应该从学生的生活实际出发,为学生创设现实的生活情境,充分发挥学生的主体作用,引导学生学会自主学习、合作交流,让不同水平的学生都能在数学课上得到不同的发展,真正把他们的感受当回事。

有时我会看到学生在数学课上毫无感觉,甚至是不耐烦和走神。经过了解,知道了其实我们做了许多无用功。我们应该做到“学生会的,教师不讲”。在平时的教育教学中,大多数教师更偏于做题和讲题的数量,而忽略了学生的原有认知,浪费了太多的精力和时间。

4.读懂学生的心理

每个教师都应该让自己保持像自由落体一样的状态,尊重已有和学生已会,真正了解每个学生的水平和需求。教师充当的角色有三个:一个是基于课程标准的传承者;一个是基于问题的研究者;另一个就是基础课堂的管理者。在每个角色中,我们都要把学生当作我们的关注点,不要急于说学生:怎么反复听不懂等。我们应该作为学生学习的引导者和为学生提供活动经历的舞台,调整学习的方向,关键时刻予以适当点拨的学习过程的支持者。在课堂学习中,学习的材料来源不再是单一的教材,更多的是以学生的生活经验来编教材。与生活贴近的知识,学生听起来亲近,求知欲就强,要突破的愿望就强,做起题来积极性高,也体现出教学面向学生,面向生活,反映现实生活。这些使学生感到数学问题新颖亲近,让数学变得摸得着看得见,易于接受,从而激发学生内在的认知要求,变“要我学”为“我要学”。

作为教师,我们的教育之路是没有尽头的,只有一直保持“在路上”的状态,才能站在不同的高度去调整和审视我们教学的不足,改进课堂。相信,最后受益的绝不单单是学生,应该是师生,甚至是整个教育前景!路在脚下,更在我们每个教师的心里,让我们携起手来,时刻保持对教育事业的爱和热忱,继续前行在一片光明的道路上,做到“抓住课堂重点,充分了解学情”,达到真正意义上的师生共赢!