清代巴蜀场镇社会功能研究

龚义龙

(重庆中国三峡博物馆,重庆 400015)

清代巴蜀场镇社会功能研究

龚义龙

(重庆中国三峡博物馆,重庆 400015)

场镇社会是清代巴蜀移民社会的基本内容之一。场镇是居民买卖活动的集散地,也是人们社会生活的中心地,还是官方进行社会控制的重要地方。农村基层社会的许多功能大多能通过集市得到反映。

清代;巴蜀;场镇;社会功能

清代巴蜀地区场镇之勃兴,是农业经济发展,手工业、商业门类增多,水路、陆路交通运输发展的一个重要成果。它与明清之际中国工商业繁荣,并逐渐形成一批著名的农业经济作物、工商业中心地区和中心城镇这一大背景是分不开的。明末清初,随着“湖广填四川”移民潮的兴起,大量外来移民的涌入,带动了当地商贸经济的发展,促进了场镇繁荣。这里主要是对与清代巴蜀地区人们生活息息相关的场镇功能进行介绍。

一、场镇是居民买卖活动集散地

在巴蜀地区,众多的场镇农贸市场星罗棋布,它们主要是供当地农民交易有无和进行品种调剂。参加交易的农民大多离市场不远,不超过往返一天的路程。除成都平原外,巴蜀周边有很多地方交通不便,各地经济交流处于隔绝和半隔绝状态,因此,场镇成为人们互通有无、进行物资交流的重要场所。美国著名人类学家施坚雅指出:“研究中国社会的人类学著作,由于几乎把注意力完全集中于村庄,除了很少的例外,都歪曲了农村社会结构的实际。如果可以说农民是生活在一个自给自足的社会中,那么这个社会不是村庄而是基层市场社区。我要论证的是,农民的实际社会区域的边界不是由他所住村庄的狭窄的范围决定,而是由他的基层市场区域的边界决定。”[1]40这是很有说服力的论断。中国自给自足的自然经济能够存在很大程度上归功于场镇经济圈的存在。

场镇市场大都有固定的“市期”或“场期”,俗称“逢场”,各地逢场日子不一,或逢单、双日,或逢一、四、七,或逢二、五、八,或逢三、六、九。逢场之时,手工业者辐辏而至,市场上人来车往,货物汇集,交易频繁,为一方之盛事。咸丰四年 (1854年)闰七月刘兴发为急速被保归家事致父母函称:“七月十一日午刻在渝起身,夜宿石桥铺,十二日赶场,十三日赶冷水场,夜宿大渡口,十四日赶土桥子,十五日早赶渔洞溪,夜转冷水场宿,十六日赶场,乃至午后冷水场盘查严紧……”[2]312农村基层社会人们的交易活动主要在场期进行,届时百物齐集,服务毕至,人们在场市可获得自己所期望的物资和社会服务。

雍正十一年 (1733年)四川巡抚宪德为禀报闵士芳打死人命事。该案介绍:闵士芳年62岁,湖北荆州府江陵县人。与陈儒生同系楚民,两人素相熟识。雍正十年 (1732年)十二月二十一日,闵士芳往崇庆州元通场卖烟,住宿方子贤店内。二十七日晚,有方子贤同伙木匠之陈儒生醉后亦至。方子贤之妻梅氏因陈儒生曾欠食米5升,遂向讨取,陈儒生乘醉詈骂,梅氏亦即还骂,被方子贤喝阻,将梅氏拉入灶房。陈儒生尚欲赶打,闵士芳在旁以男不与女斗之语阻劝。讵陈儒生迁怒,辄拳殴心坎,闵士芳气忿,不合以拳还殴,适中陈儒生左乳,陈儒生醉后无力,仰跌磕伤左右肋,方子贤闻声趋出,同邻……人等劝归。(陈儒生)越宿殒命。该案涉及人物:陈儒生在元通场木匠生理,坐落李文伸店内。十月二十七日与木匠方子贤口角生非。元通场流寓楚民陈友生系陈儒生弟,住居隔江。场头张林还报称,该案陈儒生63岁,湖广宝庆府武冈州人,来川30多年,与方子贤合伙木匠。分伙10多年,与陈友生住处隔5里远。方子贤,江西饶州府鄱阳县人,来川20多年,从前与陈儒生合伙做木匠。杨元亨、谭朝龙听陈儒生骂“下八府的人倒把上七府的人打了”。闵士芳,湖广荆州府江陵县人,到川30年。原在邛州南街开饼铺,本月二十一日到元通场卖烟,住在方子贤店里①中国第一历史档案馆档案,档案号:02-01-02(全宗)-2396(卷)-003(号),微缩号:045-0778,雍正十一年,四川巡抚宪德为禀报闵士芳打死人命事。。

道光二十二年 (1842年)二月十八日王朝富禀状称:“蚁等均系兴隆场贸民,该场米粮两市,原在上场邹姓舍出地基摆卖,历蚁文武二庙打斗,百余年无紊。因嘉庆十二年 (1807年)下场人等争移米粮两市,前任府主批辕审断,仍照旧规在邹姓舍地摆卖米粮。”[3]208

咸丰元年 (1851年)七月十一日巴县县衙为朱尚元、卢五等供称钱文纠纷事录状称:“朱尚元供,小的青木关人,平日种土营生,与这卢五们平素认识,今年五月十三日赶集青木关场,办卖小麦二斗,卢五向小的买去小麦一斗,价钱420文,在数内拆出毛钱50文,向卢五掉换不允,他就喊同捕差李福执持铁秤锤把小的头颅、身上花殴伤,才赴府喊控,单发案下。”[4]390

咸丰六年 (1856)八月十九日巴县县衙为张光荣、白复玉等供儿们殴事录状称:“张光荣供,今年五月十九日赶集福寿场期,这白复玉的雇工张大汉挑米来场发卖,小的买米1斗,价钱960文,当即付清,过后胡秀坤去向张大汉赊米2升,不允。彼此口角抓扭,胡秀坤就在分主具控,至二十六日投鸣场约讲理,白复玉不由理剖,当与小的凶殴,白复玉上控府辕,小的无奈才来呈控在案。”[5]788

人们社会活动的圈子一般在几个场镇之间。如郭沫若的父亲“在年关到来之际从沙湾场出发,往府河的青神、眉山一带收账,回到嘉定城,已经是吃午饭的时候了。在城里也结了一些残务,大概是午后二三点钟的时候,他走到离家15里远的丰都庙,天色黑下来。丰都庙是一个小小的乡镇,那儿有四五十家人家。每逢春秋二季上山扫墓,我们有走过丰都庙的时候。走到离家10里的鞋儿石,是一个颓废了的关口,地位是在一个险峻的斜坡上,一边靠山,一边临河。走了5里路,走到陈大溪 (这里离家只有5里路远)。”[6]18-27沙湾郭家在当地生意做得较大,其活动范围已经超出一个场镇的范围,而是几县边界的几个场镇之间,活动半径大约是三四十里路。

二、场镇商帮与会所

在巴蜀地区各商帮、行帮中,外地商人具有举足轻重的地位。一般而言,本地商人多在当地从事农副产品及手工业产品的贸易。在大宗产品贸易及长途贸易中,外地商人尤其是陕西、山西、湖北、福建籍的商人十分活跃。成都“东通吴楚,有波涛之险,南邻云贵,北接秦陇,西毗松维,多崎岖之路,土著者,惮无远出,其来贸易者,皆外省之人。”[7]卷2在重庆,外地商人居压倒性地位。据嘉庆(1796-1820年)初年的调查统计,在重庆搞“转鬻代充”的牙行清单中,除两家隶属于保宁府的商人在经营蚕丝贸易外,其余全部为外省商人所把持。在109个牙行中,外省商人占牙行总数的98.2%。重庆的山货、棉花、药材、靛青、布匹、毛货、烟、酒、糖、麻、铜、铅、纸、砂缎、锅铁、磁器、猪肉、杂粮的大宗贸易皆操于湖广、江西、福建、陕西、广东等省商人之手[8]253-256。

为了维护商业利益,各省商人多结成具有严格排他性质的行会和商帮。因为如果不加入任何行会和商帮,商人便很难立足。在巴蜀地区行会和商帮多如牛毛。在重庆登记的船帮分大河 (重庆以上长江)、小河 (嘉陵江)、下河 (重庆以下长江)3帮。大河帮又分为嘉定、叙府、綦江、泸州、江津、长宁等6帮,小河帮又分为渠达、长庆、兴帮、顺庆、中绵、遂宁、合州等7帮,下河帮又分为长涪、忠丰、夔丰、归州、宜黄、宜昌、辰州、宝庆、湘乡等9帮。从事商品搬运的脚夫和搬运工也形成西帮、杠帮、索帮等行帮组织。在商品交换中,商人们往往按商品经营种类结成同业行帮。如合川一地,在商品交换中就分别形成了衣帮、绸缎帮、丝帮、布帮、花纱帮、京果帮、盐帮、米帮、糖帮、油帮、酒帮、烟帮、咀片帮、瓷器帮、山货药材帮、炭帮、杂货帮、纸帮、当帮、木帮、书帮等数十个商帮[9]卷22商业。在重庆的各种行会、商帮更多。据《乾嘉道巴县档案选编》中的不完全统计,计有各种商人行帮109个[10]253-256。

各省的行会和商帮往往聚资建立同乡会馆,同业行会和商帮往往聚资建立同业会馆。会馆林立成为巴蜀地区场镇、城市一大奇观。在清代巴蜀地区究竟有多少会馆,曾引起过不少研究者的兴趣。一种看法是全巴蜀108个县有移民会馆1 400个,“川主宫”等本土会馆335所。另一种看法为巴蜀旧籍居民会馆“川主宫”有346座。移民会馆与“川主宫”两项合计达1 746座。据推算,清代巴蜀地区的会馆约2 000座。由此可见,清代巴蜀地区的会馆之多,在全国可谓名列前茅[11]146。

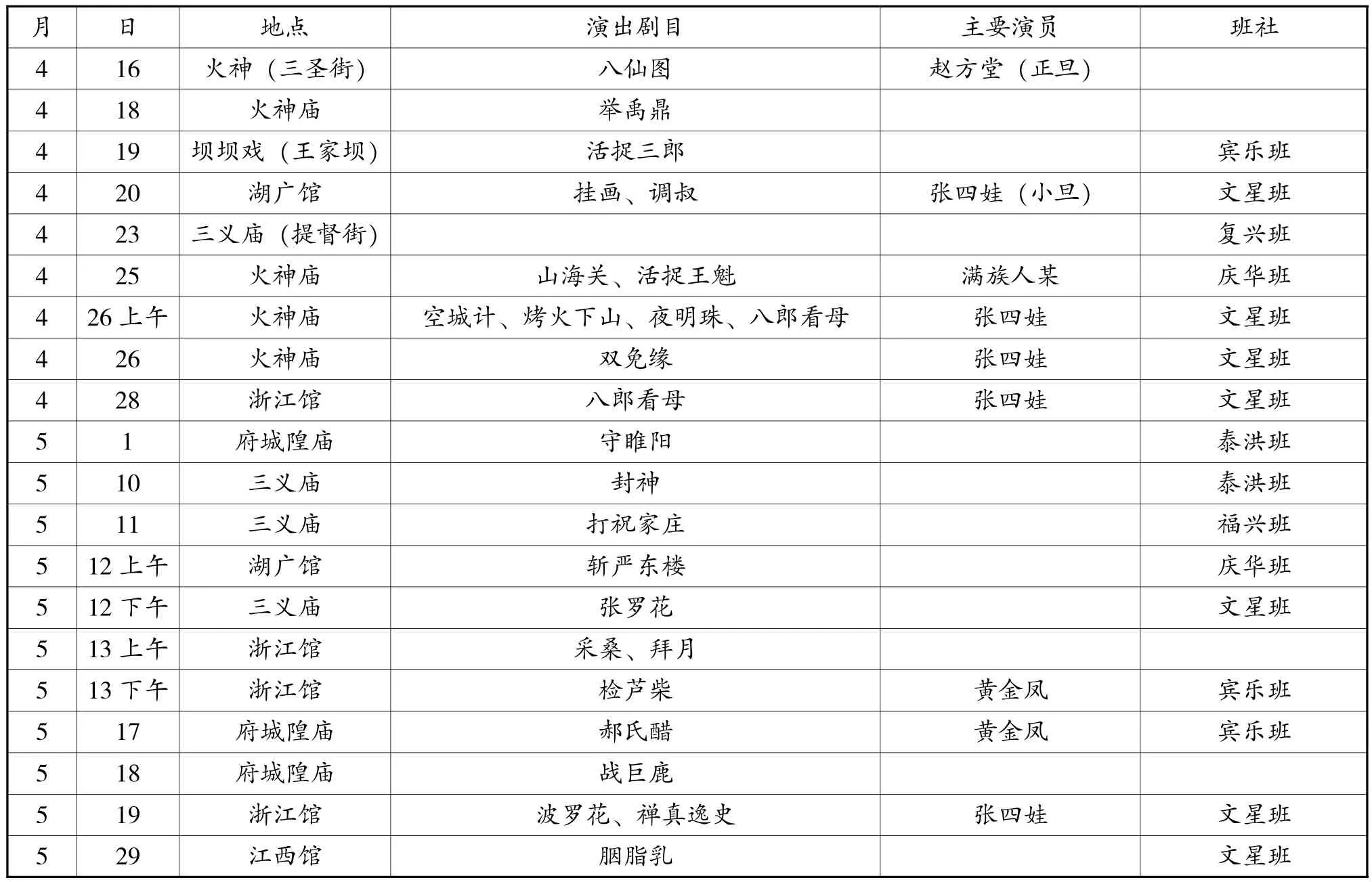

巴蜀地区各场镇、城市建立的会馆既然如此之多,那么,看戏便成为人们最重要的娱乐项目了。光绪二十三年 (1897年)年《丁治棠纪行四种》便记录了同治 (1862-1875年)、光绪年间 (1876-1908年)成都会馆的酬神唱戏。丁治棠,仪陇县学训导。光绪二十三年 (1897年)四月十五日至成都述职,住南打金街荣隆店,至六月初二日离蓉,一个半月期间,屡看川戏,逐日记载,留下了珍贵的史料[12]45-75。

丁治棠看川戏日程

乾隆五年 (1740年)十二月十二日,刑部尚书来保题为会审粤民李玉生因索欠起争伤毙唐得成一案即发生于犍为县龙孔场会馆酬神唱戏的时候。档案记载,李玉生,22岁,广东长乐县人。刘世琳兄弟曾向李玉生借银3钱,而吴国英亦借李玉生银9钱,又借刘世琳钱300文。李玉生向刘世琳索银,刘世琳以吴国英所欠伊钱抵偿,令李玉生取讨。乾隆五年 (1740年)二月初六日,适犍为县龙孔场客民演戏酬神,李玉生撞遇吴国英,索银无偿,戏场众人喝叱两人争吵。吴国英乘势掌推李玉生,在场之人袒护吴国英,李玉生持刀伤唐得成①中国第一历史档案馆档案,档案号:02-01-07-04471-009,乾隆五年十二月十二日,刑部尚书来保题为会审四川粤民李玉生因索欠起争伤毙唐得成一案。。

郭沫若记述了在嘉定府城读书期间礼拜天到陕西街的秦晋公所看唱戏的情景,分析了会馆兴衰的过程。

吃中饭的时候,一位从戏场回来的同学说:

清和班的王花脸下午唱《霸王别姬》。这真是含有无限的魔力的一句话。王花脸是嘉定优伶界有数的名角,《霸王别姬》是他的拿手好戏,这把我害羞的心事完全打破了。红纽绊的葱白竹布长衫,光头,松三把的长搭辫,还拿着一把张开时要超过半圆以上的黑纸扇。——这实在是极不庄重的一种装束,就这样跑到秦晋公所。旧式的戏场在演戏的时候,舞台前面的左右两翼要摆着两列连环着的二十排左右的高脚长凳,正中和后部空着,看戏的人不是立在这空着的地方便是坐在那高脚凳上,坐凳的要被征收座钱,大概看半天戏每个人顶多不过十文钱的光景。不消说这种高脚凳是谁也想争着坐的,特别是靠近舞台的最前两排,在未开戏以前总时常是坐满了的。

在四川的江湖界是有等级的,好象有仁、义、礼、智、信的几种堂子,就象高曾祖父儿孙的五族一样。最初我们才下嘉定的时候,嘉定城里有三座班子,各处会馆的堂戏差不多连续不断。那时候纸烟还没有到嘉定,学生身上穿的还多是一些银绸、茧绸、巴绸或毛蓝布大衫之类的手工业的土产。但是隔不两年身上的穿着完全变了。洋缎、大呢、哔叽、天鹅绒,乃至葱白竹布,一切的东西差不多都带着一种洋味。机械生产品的大洪水流到了嘉定,大英烟草公司的“pirot”,所谓“强盗牌”的纸烟,也跟着他的老大哥鸦片阁下惠顾到我们城里了。

在这时候,我们可以想象得到的,自然是土产生意的衰颓,行帮制度的崩坏。以行帮为基础的各省会馆自然要遭打击,要减少他们的行乐机会了。唱戏的机会减少,戏班子也就一天一天地减少下来。从前的三座归并成两座,更归并成一座。一座也不能维持,后来终竟消灭了。这时候如象省城、重庆、自流井 (原属富顺县,今为自贡市的一部分)那些繁华的地方,唱戏的生意已经开始成了资本主义的营业,已经有戏场主集资合设的常设戏园了。这些常设的戏园不断地吸收各地的名角,名角一旦走了,戏班子便坍台。这也是地方上停止演戏的一个重大原因,不用说是表示着社会变革的。经受学生的捣乱、行帮的溃崩、常设戏园的吸引,封建制度下的会馆便渐渐绝迹了[13]106-109。

会馆酬神唱戏当然只是场镇、城市社会生活的一部分。巴蜀地区各场镇一般都设有茶馆、酒店,“市集之期,茶房酒肆,沉湎成风。”[14]卷19风俗“民间集会皆以集期”“持货人市售卖毕,辄三五群饮”“即子衿者流亦往往借市肆为晏会之场”[15]卷4土俗。据嘉庆《邛州直隶州志》卷46记载,“赶场有定期,恒相聚醵饮于市。酒后率多滋事,虽守土者严禁,而风不可移。”[16]卷46

岷江支系——府河 (平羌江)在嘉定城的东北角与大渡河汇合,这样便利的水路条件,使得从郭家所在的沙湾场到郭母的娘家所在的杜家场可以走水路,也可以走旱路。“走旱路的时候,郭母乘肩舆,孩子是一人坐一个箩兜被一人担着。郭母的兄长住嘉定城里,二姐嫁在嘉定城边缘的珠市塘。郭母为郭沫若娶的媳妇住苏溪场,离嘉定城二十里路,离沙湾有五六十里路。苏溪不在大渡河边,船到水口场,在那儿登岸再西走,还要走十来里路。水口场、苏溪场、嘉定城恰好构成一个等边三角形。苏溪本是手工业有名的地方,嘉定的大绸出产在这儿。”[17]280-299沙湾场→嘉定城→杜家场→水口场→苏溪场,便成为普通人家活动的大致范围。嘉定城与周边的沙湾场、杜家场、水口场、苏溪场距离大约为二三十里路程。

场镇半径既是人们从事商业活动的基本圈子,也是人们联婚的范围,人们也围绕场镇从事其他社会活动。有学者写道:“场镇市场的职能首先是为了满足农民的需求而交换他们的产品。农民不仅需要日常生活品,还需要磨工具者和阉割牲畜的人、开业医生和 ‘牙医’、宗教专家和算命人、理发匠、无数的艺人,甚至于有的需要代书人等提供的劳务。这些劳务中有很多不是在所有集日都能得到,承办这些劳务的流动人员只是不时地到每个基层市场上去。”[18]25清代巴蜀地区场镇如此之多,功能如此之多,以致场镇成为人们十分重要的社会活动场所。

三、场镇是官方进行社会控制的重要地方

集市也是官方进行社会控制的重要地方,主要表现在兴建新的场市必须经官府批准。场镇往往是官府集中实施教化的地方,也是官府缉拿啯鲁匪棍,查拿私宰、私铸、邪教、窝赌、窝贼、酗酒、打架,行使基层行政管控的场所。

乾隆三十八年 (1773年)仁里十甲兴修隆兴场案即反映了乡约、甲长要求设立场镇和巴县衙门审批的互动。正月二十六日仁里十甲地主彭正明禀状称:“缘蚁业内地名石柱山,原有大路一条,上连南川,下通长涪,开设腰店二间,发卖杂货,十有余载,毫无扰害。本月二十日,有艾增阳等14人同来蚁家云称,伊等要讨蚁地起修铺房,兴场卖货,更名隆兴场,等语。蚁见伊等俱属殷实,且又老成,随允无辞,投经约邻陈必高等,言明欣悦。蚁有地主之责,不敢擅便,为此协同艾增阳等奔赴宪辕,禀恳仁宪,赏准给示,以便增阳等修铺兴场,买卖货物,合甲均沾。县正堂批:场市例不许轻设。如该处为乡民贸易之要地,自应该约地方人等公同报勘,何独尔兴词请示,不准。”[19]247

场镇一般还订有场镇管理规则,如巴县档案中的一份《巴县八庙场场市章程》规定:只许商民“以货登市贸易,凡奇技淫巧,有坏风俗事端,概行禁止”,不许“结盟聚会”和“摇钱赌博,开设烟馆。”并在场上设有“公地”,有纠纷则“凭众理剖”,以免“酿成事端”。地方官常利用集市宣讲上谕。如珙县场市上“值月宣讲”“士民老幼齐集环听”[20]卷2建置志。上文巴县令示谕场约、甲长严禁“啯鲁匪棍扰害场民,以及私宰、私铸、邪教、窝赌、窝贼、酗酒、打架等事。”

乾隆五十九年 (1794年)三月四日节里二甲迎龙场江西民张隆仕禀称称:“蚁江西民籍,先年入川,在恩治节里二甲迎龙场饭店生理,俯仰衣食无异。因乾隆四十二年 (1777年),有前木洞司徐主路过,住宿蚁店,云称其路道通交南邑,谕该场约客修理禁房,往来人犯投宿,以便收禁防范等语。合场公议,无地修建,暂借蚁铺内左边房圈一间,修设禁房。其路并非大道,自四十二年 (1777年)设立,并无招解遣犯游此路道。至五十三年 (1788年),蚁经同本场四省贸民,理合另外置地拆修。”[21]55-56

咸丰九年 (1859年)十一月二十日四川总督曾望颜为投诚匪犯免罪留营差遣或送回原籍事告示30张贴过处所有:磁器口、白背场、蔡家场、兴隆场、白市驿、圆明场、铜罐驿、虎溪场、冷水场、石桥铺、彭家场、迎龙场、木洞镇、毛家场、双洞场、鹿角场、鱼洞溪、接龙场、崇文镇、甬墙、太平门、东水门、朝天门、千厮门、临江门、通远门、南纪门、金紫门、储奇门、较场[22]183-184。

咸丰五年 (1855年)九月十六日巴县正堂觉罗祥庆为详报访拿贪污严禁唆讼告示张贴处所有:甬墙、朝天门、千厮门、临江门、通远门、南纪门、金紫门、储奇门、太平门、东水门、较场、大十字、小十字、关庙、华光楼、浮图关、高店子、龙隐镇、蔡家场、兴隆场、歇马场、土主场、永兴场、虎溪场、曾家场、龙凤场、走马岗、白市驿、彭家场、铜罐驿、陶家场、白沙沱、石板场、崇文镇、老厂、龙岗场、一品场、五渡场、鱼洞镇、开赐场、丰盛场、木洞镇、永盛场、白节场、马鬃场、石龙场、毛家场、永家场、太和场、观音场、石滩河、凉水场、跳石场、彭家场、界石场、鹿角场、姜家场、二圣场、迎龙场、双洞场。以上贴过告示60处所,理合登明[23]411-412。

咸丰六年 (1856年)十月巴县所造奉发严禁讼棍告示张贴处所有:甬墙、较场、太平门、东水门、朝天门、千厮门、临江门、通远门、南纪门、储奇门、金紫门、□□□、界石场、石岗场、凉水场、石滩河、太和场、□□□、姜家场、五渡场、木洞镇、二圣场、丰盛场、双洞场、麻柳场、忠兴场、永兴场、冻青场、迎龙场、温塘场、土桥场、崇文镇、彭家场、龙岗场、一品场、石马□、高歇场、石龙场、接龙场、仁流场、公平场、□□□、长生场、马鬃场、白节场、洪炉场、鱼洞镇、□□□、冷水场、白沙沱、大渡口、铜罐驿、走马岗、白市驿、虎溪场、兴隆场、青木关、歇马场。以上贴过58处。理合登明[24]507-508。

咸丰六年 (1856年)十一月二十一日巴县所造奉发查拿贼匪告示贴过处所计开有:甬墙、较场、朝天门、东水门、太平门、储奇门、金紫门、南纪门、通远门、临江门、千厮门、朝天坊、东水坊、太平坊、储奇坊、金紫坊、南纪坊、通远坊、临江坊、千厮坊、崇因坊、渝中坊、杨柳坊、大十字、小十字、关庙、朝天厢、千厮厢、临江厢、东水厢、太平厢、储奇厢、金紫厢、南纪厢、通远厢、白市厢、木洞镇。以上均系贴过告示处。理合登明[25]515-516。

可见,在基层社会人们与场镇是分不开的。基层社会居民除自己生产的物品外,日常生活须臾不离的小商品主要通过场镇获得,奢侈用品则在更高一级城镇获得。场镇成为基层社会人们交往的重要场所,因此,场镇有茶楼、酒馆、饭店等。我们还看到,场镇是官方进行社会控制的集中地,伦理教化、缉捕啯鲁匪棍使官府在场镇必须发挥主导作用。但是,场镇毕竟是人口流动频繁,鱼龙混杂、泥沙俱下的场所,私宰、私铸、邪教、窝赌、窝贼、酗酒、打架事件层出不穷,使清代巴蜀地区案件主要发生于场镇。官府借助客长、场头等管控场镇,但场镇社会的复杂性,和客长、场头的费力不讨好,使这些准基层行政小差役实际是一些无人愿意干的差事。

四、结语

场镇是居民买卖活动集散地,也是人们社会生活的中心地,还是官方进行社会控制的重要地方。农村基层社会的许多功能大多能通过集市得到反映。在巴蜀地区各商帮、行帮中,外地商人具有举足轻重的地位。为了维护商业利益,各省商人多结成具有严格的排他性质的行会和商帮。在巴蜀地区行会和商帮多如牛毛,如果不加入任何行会和商帮,在巴蜀地区便很难立足。各省的行会和商帮往往聚资建立同乡会馆,同业行会和商帮往往聚资建立同业会馆。会馆林立成为巴蜀地区场镇、城市的一大奇观。场镇半径既是人们从事商业活动的基本圈子,也是人们联婚的范围,人们也围绕场镇从事其他社会活动。集市也是官方进行社会控制的重要地方。这主要表现在兴建新的场市必须经官府批准,场镇往往是官府集中实施教化的的方,也是官府缉拿啯鲁匪棍,查拿私宰、私铸、邪教、窝赌、窝贼、酗酒、打架,行使基层行政管控的场所。

[1][18][美]施坚雅;著;史建云,徐秀丽,译;虞和平,校.中国农村的市场和社会结构[M].北京:中国社会科学出版社,1998.

[2][23][24][25]四川省档案局(馆).清代四川巴县衙门咸丰朝档案选编(第5册)[M].上海:上海古籍出版社,2011.

[3]四川大学历史系,四川省档案馆.清代乾嘉道巴县档案选编(下)[M].成都:四川大学出版社,1989.

[4]四川省档案局(馆).清代四川巴县衙门咸丰朝档案选编(第10册)[M].上海:上海古籍出版社,2011.

[5]四川省档案局(馆).清代四川巴县衙门咸丰朝档案选编(第13册)[M].上海:上海古籍出版社,2011.

[6][13][17]郭沫若.郭沫若全集·文学编(第11卷)[M].北京:人民文学出版社,1992.

[7][清]李玉宣.同治重修成都县志[M].清同治(1862-1875年)本.

[8][10]清代乾嘉道巴县档案选编(上)[M].成都:四川大学出版社,1989:253-256.

[9]郑贤书,等.民国重修合川县志[M].南京:江苏古籍出版社;上海:上海书店;成都:巴蜀书社,1990.

[11]龚义龙.社会整合视角下的清代巴蜀移民群体研究[M].重庆:重庆出版社,2011.

[12]蒋维民.移民入川与舞台人生[M].成都:成都科技大学出版社,1998.

[14]渠县旧志整理委员会.嘉庆渠县志[M].内部资料,2011.

[15][清]张凤翥.乾隆彭山县志[M].清乾隆二十二年(1757年)刻本.

[16][清]吴巩.嘉庆邛州直隶州志[M].清嘉庆二十三年(1818年)本.

[19]四川省档案馆.清代巴县档案汇编(乾隆卷)[M].北京:档案出版社,1991.

[20]乾隆珙县志[M].清乾隆(1736-1795年)本.

[22]四川省档案局(馆).清代四川巴县衙门咸丰朝档案选编(第4册)[M].北京:上海古籍出版社,2011.

[责任编辑:丹 涪]

K249.25

A

1674-3652(2017)01-0025-06

2016-11-17

国家社科基金项目“清代巴蜀移民社会研究”(13XZS031)。

龚义龙,男,湖北恩施人。博士,研究员。主要从事区域社会经济史、中国文化史研究。

——以忠县42个被撤并场镇为例