中国政治文化对公共政治讨论话语的影响

——以立法听证会为例

张善若

中国政治文化对公共政治讨论话语的影响

——以立法听证会为例

张善若

从政治文化的角度看,政治行为者并非“纯理性人”,而是“情况中的主体” (situated agency)。在立法听证会上,代表们从自身政治身份的合法性、论点论据的合理性、话语方式的合情性等方面来构建自己的政治话语。基于此,笔者通过对两个立法听证会上41个代表发言中的545个论证点进行文本分析,以考察当前中国公共政治讨论中精英与民众代表的话语特征,探讨这些特征的中国政治文化根源。在听证过程中,听证代表对政府以及自身政治身份的认知、论证的“实用理性”特质、政治文化中“言路”对代表论证的“塑形”作用、听证代表们对“民生”这一价值观的运用是本文的四项基本假设。分析显示,听证会代表们紧密围绕听证事项进行论证,积极运用职业经验和相关事实与知识,主动调动民生、平等等核心价值观,以维护自身合法性、巩固观点、增强论证的理性程度。精英和民众代表与政府对话的话语形态明显不同,体现出“理性辅政”和“理性倾诉”两种中国公共政治讨论的雏型。

话语政治; 政治讨论; 公共管理; 政治文化; 协商政治; 听证会

一、问题的提出

通过讨论、协商达成共识是任何一个政治制度都不可或缺的重要元素。协商的传统在中国政治历史里源远流长——《资治通鉴》记载了多少君臣探讨问题、商量国事的实例*参见Baogang He,“Deliberative Culture and Politics:Persistence of Authoritarian Deliberation in China”,Political Theory,2013.该书对中国儒家文化传统对协商政治的影响有深入系统的分析。,民主协商机制也是近代以来中国政治现代化、制度化的一个重要侧面(傅雪蓓,2013)。最近20多年来,咨询会、听证会、恳谈会、议后民意调查(deliberative polling) 等各种协商政治形式,丰富了中国协商政治的理论和实践。学界对协商政治的研究颇丰,从体制设置的合理性到代表遴选的规则,从解析法律基础到考察社区实践,各种视角不一而足*这方面文献很多,不能一一列举,如Baogang He & Mark E.Warren,“Authoritarian Deliberation:The Deliberative Turn in Chinese Political Development”,Perspectives on Politics,2011,(9),pp.269~289;Ethan J.Leib & Baogang He,The Search for Deliberative Democracy in China,New York:Palgrave MacMillan,2006。叶娟丽的《协商民主在中国:从理论走向实践》(载《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2013年第2期) 对重要中文文献做了很好的总结。。然而这些研究大都采取广义的释义性分析,从分析者的主观认识出发,对听证会讨论的某些特征进行归纳概括。协商民主作为一种新兴的公民参政议政的形式及“公共政治讨论”(public reasoning)的平台,其协商质量究竟如何,有何特点?作为从西方政治环境中“嫁接”到中国的政治思路和机制,在中国政治文化的土壤中如何生存、发展?在这些方面,还缺少以全面客观、有坚实数据基础支持的实证研究。

西方政治学研究近些年来形成了一套丰富宽泛的协商质量衡量标准,强调政策影响力(policy consequentiality)、包容性(inclusivity)、真实性(authenticity)等,与其紧密相联的是在西方发展上百年的民主政治体制、活跃有力的公民社会、开放包容、强调公民参与的政治文化。然而由于中西的政治文化环境迥然不同,这些标准在中国政治实践中的意义相应减弱。在政治学研究中,政治文化泛指政治价值观、范式、认知、图示等“被内化”(internalized)的政治世界观。近几十年来西方的政治文化研究在冷战和冷战后的知识环境中进行,研究兴趣高度集中在公民文化(the civic culture)、公民社会、社会资本等支撑民主制度、推动民主化发展的“民主政治文化”上。而这一知识体系对“非民主”或“权威型”政治文化的知识开发和积累非常有限,这些有限的分析也聚焦在其抑制性、保守性上*关于西方政治文化研究对“民主型”和“权威型”政治文化研究的综述、讨论和批评,详见Shanruo Ning Zhang,Confucianism in Contemporary Chinese Politics:An Actionable Account of Authoritarian Political Culture,Lanham:Lexington Books,2015,Chapter 1,2.。

中国政治文化从儒家传统一脉相承,内容丰富、特点鲜明、影响显著,然而在以西方知识为主的政治文化理论中,被强调的特点仍是其“权威性”(authoritarian)。 在“民主对权威” 的两分法世界观视角里,学界与政治分析界通常把权威型政治文化看作是新兴政治机制面临的深层阻力。例如对听证会的研究就集中在:权威型政府对协商政治发展的控制和干涉屡见不鲜;习惯于“被领导”的群众在对协商民主的参与过程中普遍缺乏主动性、主体性;听证会组织部门操纵听证代表遴选程序、用官方“权威话语”(hegemonic discourse)引导、影响代表等等方面(吴辉、袁为海,2013;叶娟丽,2013)。此类研究所强调的中国协商民主发展的不尽人意之处,符合政治文化研究中关于制度与文化的“切合关系” 理论(congruence theory)的基本论点*主要观点详见Harry Eckstein,“Lessons for the Third Wave”,In Harry Eckstein,Frederic J.Fleron Jr.,Erik P.Hoffmann & William M.Reisinger(eds.),Can Democracy Take Root in Post-Soviet Russia? Explorations in State-Society Relations,Lanham:Rowman & Littlefield,1998。也见Gabriel A.Almond & Sidney Verbam,The Civic Culture:Political Attitudes and Democracy in Five Nations,Newbury Park:Sage Publications,1989[1963];燕继荣:《国家治理及其改革》,北京大学出版社2015年,“现代国家治理的价值构建”一章。,显示了学者们对这一理论方向的关注(燕继荣,2006;齐卫平、陈朋,2008;卢亮亮、杨竣凯,2013)。该理论认为,政治制度与政治文化是一环扣一环地、互相束缚、互相刺激地辩证前行的。从静态角度看,一个政治制度的良好运行需要与其相切合的政治价值观(values)、范式(norms)、态度(attitudes)等政治文化元素的支持。从动态角度看,如果缺乏先进制度和实践引导,政治文化则很容易成为一股固守现状的保守力量。此类研究往往认为,由于缺少民主政治文化的支撑,中国的政治环境会对民主政治机制的发展起到抑制性作用。

然而与此同时,政治文化也为行为者提供“能动性”文化资源,因此具有若干能动性特质 (enabling qualities)。政治文化通过对价值观、认知方式、行为规范的设定,给政治行为者设定一套“可行动” (actionable) 的文化—心理机制*详见Shanruo Ning Zhang,Confucianism in Contemporary Chinese Politics:An Actionable Account of Authoritarian Political Culture,Lanham:Lexington Books,2015.。这套行为原则涉及方方面面,本文着重分析儒家政治文化传统中的“言路”、“实用理性”的政治思考方式以及合法性中的“民生”价值观对听证会上公共政治讨论的内容与方式所产生的影响。由此,本文研究的是外来的、现代化的、民主的政治制度与中国传统的、权威型的政治文化的磨合过程 。作为一个从民主体制“嫁接”到中国政治文化土壤的政治机制,听证会为这一类研究提供了平台。听证会在1996年通过《行政处罚法》相关机制引入中国,迅速深入政治实践,意在促进信息和意见的上传下达、通过协商促成共识。实践中, 此类政治机制很容易成为“双刃剑”。 一方面,协商过程容易被主办方操纵控制, 代表们容易“被代表”,不同意见被“民主”方式化解,权威型政府的“坚韧性”得到增强(authoritarian resilience)(Nathan,2003:6-17)。

同时,协商民主机制创造出新的政治和话语空间,让更多的民众、草根和社会代表参与到政策讨论中,与“国家”进行直接对话,提升政治、政策的开放性和民主性。在这里,听证代表可以调动自身的职业知识和经验等资源,利用“民生”等有利的“文化武器”,来向政府提建议、提要求。政治文化的这些能动性作用,在当下研究中没有得到足够的重视。 本文强调,在“权威性协商”(authoritarian deliberation)(He & Warren,2011:269-289) 中,官方和民间的参与者们都是通过自身对这一机制的理解、对自我政治身份的解读、从自身的政治文化角度出发,对自己在这样的场合里,应该“说什么、怎样说”的认识,来指导自己的行为的。

从这个角度看,听证会上代表们的论点、论证和话语都是中国政治文化与听证会这一新制度的具体磨合过程的集中体现。这些话语和论证过程被完整地记录在听证会实录等文本中,分析者可以对其直接进行文本分析。 文本分析可分为诠释性分析、内容分析和话语分析三大类别。本文避开现有文献中常用的广义诠释性分析,将代表发言中的“议论点”作为分析单位,通过美国逻辑学家Toulmin 的 Patterns of Argument 的分析框架,对每一议论点的论证内容和方式两方面进行编码和分析。本文通过对41个代表发言中的545个议论点的分析,考察代表们在论证内容和论证方式等方面的话语特征,分析中国权威型政治文化对听证代表的论证和话语的影响。分析显示,代表们在中国政治文化环境中,通过对自身政治身份的合法性、政治论证的合理性以及与政府对话方式的合情性等方面的考虑,采取“理性辅政”与“理性倾诉”这两种不同的“言路”,一方面运用自己掌握的信息、知识、专业背景来理性地参与公共政治讨论,符合中国政治文化“实用理性”的基本特征,另一方面调动“民生”等价值观来使自身政治话语更加“合情合理”。 Toulmin 的理论和分析框架将隐藏在论证过程中的“论证方式”这一变量提炼出来,使我们能够对公共政治讨论的这个重要侧面进行实证分析。本文对听证会实践中的外来制度与内在文化磨合的过程进行研究,为我们考察中国政治的现代化、制度化及其政治文化的发展轨迹开辟出新的理论和实证天地。

二、中国政治文化对公共政治讨论的影响

从西方协商政治的角度看,听证会作为政治、政策协商的平台,其话语应该集中在相关的政治体制、体系以及政策制定、实施的层面上;而作为多方利益博弈的机制,听证会政治话语也应该深入讨论相关各方的利益(Dryzek & Braithwaite,2000;Gutmann & Thompson,2004;Kahane,et al,2010;Gustafson,2011)。同时,协商民主为选举民主和代议制民主的实践困境提供了出路,高质量的协商政治也应该建立在态度的包容性、内容的多样性以及利益代表的多元化等基础上(Dryzek,2002;Weinstock & Kahane,2010;Mucciaroni & Quirk,2006;Young,2001:670-690;Fishkin,2009)。在这些方面,国内协商政治既有研究已做了很好的讨论和总结。本文转换一个角度,从政治文化研究出发,凸显听证代表作为“文化人”而非“纯理性人” 其话语形态和政治行为的特点。近年来学者们从社会科学方法论、知识论方面对“理性选择理论”与“制度学派”的固有假设与论点的反思,都不约而同地指向政治行为者作为文化人的主体性和能动性。从释义性社科分析方法(Interpretivist Social Science)角度出发,美国学者Bevir 指出,社会与政治行为者并不自动地遵循一套放之四海而皆准的利益追求和价值观;相反,他们的主体性(agency)总是在具体的情况(situation)中起作用的, 因此应该被看作是“具体情况中的主体” (situated agency)。他们遵循“地方性逻辑” (local reasoning),即一个特定“信仰网络” (a web of beliefs)(Bevir,2011:90)中的行为者所共知、共享、共用的知识、信仰和主张。由此,这一学派摒弃由所谓“普世理性”而发的“自动性” (autonomy)的分析视角,强调个体从多样的、变化的、地方性的文化资源中激发出的主体性 (agency) 和能动性。由于信仰网络是历史和文化传承的结果,社会和政治行为即是行为者们对这些历史和文化因素的演习和操行 (practice) 过程,因此会体现出相对稳定的行为模式 (pattern)(Bevir,2011:90)。

沿着这一理论方向,“辩证观的制度发展理论”(the dialectic perspective on institutionalism)进一步讨论了政治文化与制度之间的互动关系,为“情景中的主体”如何利用文化资源而推动政治制度发展演变提供了理论分析框架*参见Myeong-Gu Seo & W.E.Douglas Creed(2002),“Institutional Contradictions,Praxis,and Institutional Change:A Dialectical Perspective”,Academy of Management Review,27(2).。 辩证制度理论认为,任何一个制度随着其实践的演变,都会产生一系列的“制度矛盾”(institutional contradictions), 包括利益结构的转变、不同的人群在新制度获益和损失的程度不同等等。这个时候,就会有一些“实践者”(human praxis)*Praxis在英文中的意思是“practical application of a theory”(对理论的实践),从希腊语的“做、行为”(doing,action)一词而来(Webster Dictionary)。本文将“human praxis”翻译为“实践者”。在一定程度上,这个词也有“先行者”的意思。试图逐渐改变这个制度。但是由于他们深受制度的各种约束,实践者们能做的改变是片面的,他们能利用的资源是有限的。正因为此,实践者们深知,要让自己的努力取得最大成效,就要对自己所持有的各种资源和能力做“有技巧、有创新的利用”(exploiting the resource artfully and tacitly)。

在本研究中,听证代表们就是这样的“情况中的主体”,从自身政治文化出发,来认识自己的政治身份的合法性、论点论据的合理性、话语方式的合情性。这些认识、考量,会直接对他们的话语行为和方式产生影响。因此,中国的协商政治话语,会与西方不同,这两套话语在一些方面或可兼容或相似,在另一些方面会截然相反。基于上文介绍的中国政治文化的特点,本文从代表对自身政治身份合法性的认知、实用理性的基本思考模式、对“言路”规则的遵守以及对“民生”这一价值观的有效利用等四方面,做出以下假设。

组织方对听证过程和机制的限制,不仅仅通过设置听证会流程、听证代表遴选程序等制度化手段完成,也通过建立一套“霸权话语”(hegemonic discourse)对听证会的思想内容、论证方式等方面进行规范,并对政府所期待的结果提供论证和支持。简单说来,霸权话语就是强势一方的政治语言,Gramsci 用此概念强调权威型政府对社会的控制不仅仅通过制度性的强制,还通过权威话语对人们思想和交流进行影响与限制 (Gramsci,1971;Femia,1987:Chapter 2;Laclau & Mouffe,2001)。 对于参与者来讲,此话语通过定义该场合里“什么(样的内容)有意义,什么(样的内容)没有意义”,从而定义话语的合法性(Haahr,2003:29)。中国的权威型政治文化强调等级制度,其政治话语要么是“上对下”的命令、指示、训导、喊话,要么是“下对上”的尊重、服从、崇拜、请求。由于听证代表处于这样“下对上”的地位,最能够强化其自身合法性的办法就是紧密围绕着听证内容,即组织方授予他们的权力,进行论证。此为本文的第一项假设,虽看似平常,却是我们对公共政治讨论参与者的自我身份认知与其话语行为之间关系进行研究的起点。听证代表借助公共论证的平台,一方面就听证内容发表看法,另一方面则积极借此机会提出自己的想法和倡导。对价格听证会话语特点的研究显示,代表们一方面同意、支持政府涨价的主张,另一方面也积极呼吁政府从不同方面为民解忧,甚至对一些不合理、损害民生的现象提出直接批评(Zhang,2013:139-162)。因此这一假设关注听证代表对自身合法性基础的认知与其论证的关系,具有理论和现实意义。

由于西方对中国政治话语的研究多集中在其“革命性”,国内学界对公共政治讨论实证研究相对较少,国内外文献对当前中国民众政治话语的基本特点认识欠缺,却往往有“意识形态主导”、“不理性”这样的印象。媒体和学界对听证会的关注也常常集中在一些冲突性、戏剧性强的事件上,其意见表达形式也往往有不理性的特质。然而,中国政治的理性问题值得深究。李泽厚提出,“实用理性”是中国政治文化的一大特点,政治理论与实践中,“理”与“德”、“情”并行。从协商政治理论来说,听证会作为现代、民主的政治制度,其重要意义在于促进协商参与者们的“集体理性”讨论(collective/public rational reasoning)。Walton 强调, “如果公众的意见是建立在基于对所涉及的事务的知识基础上进行的理智的思考和讨论,这样的协商便是 ‘论理为基础的协商’(reason-based deliberation)”(Walton,2004:302)。本研究假设二从这一角度关注代表们讨论话语的理性问题,观察并分析听证代表们是否调动自身本领、利用职业知识、实践经验等资源,摆事实、讲道理,通过理性论证,来申明和支持自己对听证事项的观点。这里的“理性” (reason-based)强调行为者通过运用知识、信息,来理性参与Walton 所说的“论理为基础的协商”,与上文讨论到的理性选择理论中的“工具理性人” (instrumental rationality)的假设是截然不同的两个概念。

中国传统政治文化与政治传播有关的另一大特征,就是给精英与民众划定了不同的“言路”。何包钢将言路定义为“(同政府)交流、批评与建议的渠道” (He,2014:58-81)。言路对公众政治话语的“塑形”作用来自政治机会结构(political opportunity structure)和政治文化范式的双重制约。何指出,这些渠道会随着统治者的意愿和政治机制的特点而开放或者关闭。同时,文化价值观和社会规范也是言路的重要组成成份,对“什么样的人,在什么场合,什么可以说,什么不能说”进行定义。儒家“文死谏、武死战”的传统,要求政治精英为了道统直言以谏,其精英传统也将老百姓们排除在与政府直接讨论的话语空间之外(He,2014:62)。中国传统政治中的民间事务长期在民间消解,宗族、村落里无法解决的问题才会进入政府的视野。在公堂上、衙门前,平民对国家的政治要求是通过请求式、倾诉性的“上访”来完成的(Fang,2009:1105-1135)。这些随历史积淀下来的政治文化因素为需要使用“上访话语”的民众们提供“脚本”(script),指导其政治思考、话语、行为与实践。 精英与草根代表对这两个不同的言路的使用是本研究关注的第三个焦点。

听证代表对政府的要求、请求、建议和批评的出发点是“民生”。这一概念在中国政治文化所定义的政治合法性中具有核心地位。中国传统政治以“天命”作为合法性的核心概念,周建朝后翻新了夏朝的合法性论证,弱化血缘基础,强化“为民做主”的“政绩观”,建立了世俗的、经验性的合法性概念,是“天—政府(皇帝)—人民”三者间的合约(Schwartz,1985)。这些政治实践被儒家政治文化理论化进而意识形态化,成为“仁者爱人”、“民可载舟、也可覆舟”等政治理想和智慧的基础。在中国现代化的路途上,民本不仅仅为革命提供合法性、政治理想,同时成为中国舆情对“民主”这一舶来品的认知支撑点 (Shi & Lv,2010:123-130),也是公共政治讨论中民众对政府提要求的理论、意识形态和文化支持(Zhang,2013:139-162)。类似的政治文化特征,如对(中央)政府的信任、对政府的道德要求等,是驱动上访人群的强动力 (Li,2008;Li,Liu & O’Brien,2012:313-334)。本文从此进一步假设,虽然精英与民众代表的表达方式不同,但是,两类代表都会对民生进行讨论,并以此为基础对政府提出宏观的政策建议或者微观具体的政治请求。

以这四项假设为指导,本文通过对2005年全国人大召开的“全国人大个人所得税听证会”和 2011年四川省的“四川物业管理条例听证会”的代表发言实录进行内容分析*人大个税会的实录数据取自新浪新闻《直播实录:全国人大举行个税立法听证会》系列, http://news.sina.com.cn/o/2005-09-27/15427049739s.shtml,2005-09-27。四川物业会的实录取自“成都全搜索” ,http://news.chengdu.cn/content/2011-03/22/content_675294.htm?node=1760,2011-03-22。。这两个会议在政府设定的话语限制方面有很大不同,人大个税会的话语限制程度高,四川物业程度低,这对两个会议上代表们的论证特征也有一定的影响。这样,本文以听证会为例,一方面从既有的、主要源于西方的学术标准出发,测量听证会代表发言的理性程度。另外一方面,从制度和文化对接的视角出发,观察和分析两个立法听证会的话语特征。分析的第一、二部分运用内容分析的方法,通过解析论点、论据和论证方式,来展现两个会议代表们的关注点与说理方式。第三部分通过对两个会议话语现象的定性分析,提出“理性辅政”和“理性倾诉”这两个中国政治公共讨论的基本形式。

三、数据与方法

随着听证会近年来的制度化、常规化,各方人士纷纷呼吁将听证会实录在互联网上公开。然而在网上发布的完整的听证会发言记录仍然很有限。 在这种情况下,网上公开的会议实录不仅提供快捷有效的研究契机,而且有利于数据共享和学术交流。我从这些有限的资料中选取上文介绍的两个会议作为本文的分析对象。两个会上政府的权威话语对听证会的话语空间(discursive space)所设定的限制程度迥然不同。通俗地讲,就是人大个税“口收得比较紧”,四川物业“口放得比较松”。人大个税听证会组织方事先印发宣传的《听证事项》非常明确地表述了政府的期望值:将个税扣除标准从800元提高到1500元。会议上,来自财政部和国务院法制办的两位政府听证人又进一步强调,新《个税法》是“为了先行解决社会反应比较突出的工薪所得税扣除标准的问题”,由“国务院法制办、财政部和国家税务总局在深入研究和广泛征求意见的基础上”提出的。他们阐述了相关部门在这一问题的研究上所遵循的三个主要原则*一是“以全国城镇居民平均收支水平为基础”;二是“将扣除标准的确定与城镇居民住房、教育、医疗等改革结合起来考虑,保证老百姓基本生活水平不受影响”;三是“借鉴国际经验”。,并且引用数据和职业经验巩固论证。因此,人大个税的政府话语主题集中突出、倾向明确。

在四川物业听证会前,四川省政府相关部门也通过《听证会公告》等文件建构霸权话语,但其中的政府权威不凸显,话语空间非常开放。听证会公告中列出了四个听证事项:新建物业的物业用房制度、新建物业保修金制度、限制物业缴纳物业费问题以及车库车位出租问题。对这些听证事项,《公告》提出开放性问题,如“新建物业实行质量保证金制度是否有必要?是否合理?”政府的期望值通过在草案中拟定的规定表达,但是也相当笼统。比如,关于停车位出租问题,草案第七十三条规定:“机动车停放位在满足业主停车需要的前提下有空余的,可以临时出租给建筑区划外的单位、个人”*四川省政府法制办:《关于举办〈四川省物业管理条例(草案)〉立法听证会的公告》,2011年2月10日。本文简称为《听证事项》。,但是对于租赁条件、期限、收费方式、如果业主买了新车没地方放怎么办等细节没有规定,也没有表达倾向。同时,《公告》还邀请听证会参与者讨论“听证代表提出的其他社会关注的有代表性的问题”*四川省政府法制办:《关于举办〈四川省物业管理条例(草案)〉立法听证会的公告》,2011年2月10日。,为听证代表在会上拓展话语空间提供了合法性。

两个会议上共 41 个代表发言,其中人大个税25个,四川物业16个。由于这41位代表不是由任何随机抽样方法产生,他们无法在统计意义上有任何的“代表性”,本文在此方面不做结论。 但是,对本文的研究问题,这41个发言中的文本数据却具有调查问卷和访谈数据无法实现的深入和丰富程度。文本分析的基本目的是把文字性信息转变为可以有结构的定性或是定量的数据 (Klebanov,Diermeier & Beigman,2008:448)。由机器辅助或主导的文本分析软件发展日新月异,但是这种方法不适用于本文的研究问题(张善若,2017),本文还是采用人工编码(human coding)。通过“拆分”(parsing),我首先将每一个发言拆分为若干个议论点,以其作为本研究的基本研究单位。美国逻辑学家 Steve Toulmin 通过“论证模式”(Argument Pattern)这个概念提出,任何一个论证过程(argument)都应该包括论点 (claim)、论据 (data)和论证方式 (warrant)(Toulmin,2003[1958])。按照这一定义,我将每一个议论点中的论点、论据和论证方式,通过分类与编码进行内容分析。这一数据处理过程产生出 545 个议论点,其中人大个税337个,四川物业208个。

四、分析与讨论

(一) 立法听证会代表论证的主要内容

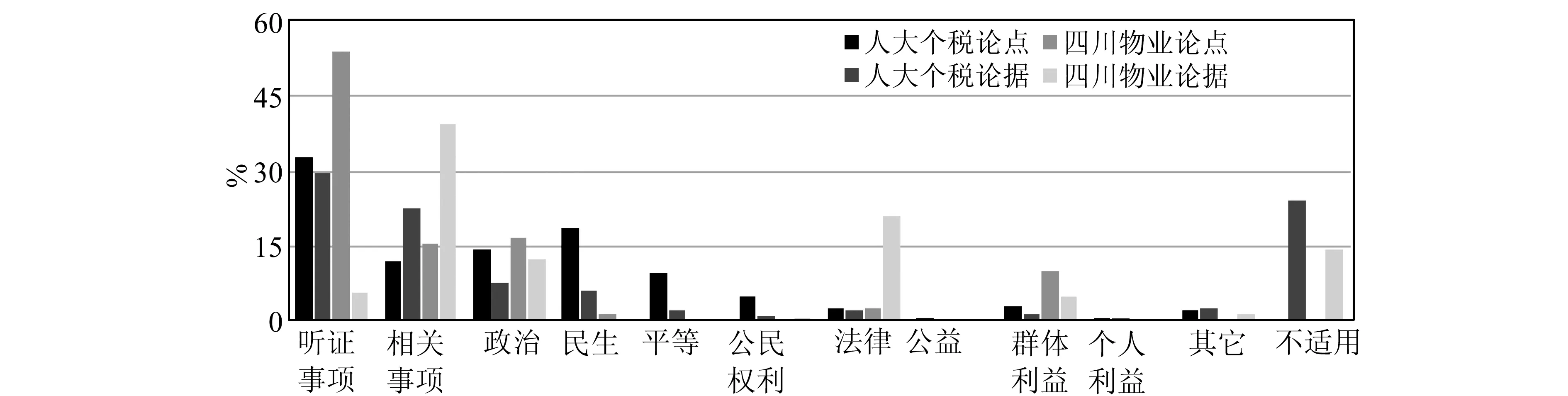

前期的演绎性编码研究显示,这545个议论点中,论点和论据的内容分属五大类:组织方划定的“听证事项”以及与其关联的“相关事项”;政治类话题;利益类话题,包括“公共利益”、“群体利益”和“个人利益”;价值观类话题,包括“民生”、“平等”和“公民的权利与义务”三类价值观;法律法规类话题。很明显,“听证事项”和“相关事项”是讨论者们最热衷的话题(图1)。“听证事项”是指听证条例中规定的被听证的草案、条例的具体内容。比如在人大个税会上,来自四川的律师李声雯提出,应该按照经济发达地区的消费标准为基础,将个税扣除标准进一步提高到2500元。这个意见直接针对听证草案里提出的以1500元作为新的扣除标准这个问题,其内容就被编码为“听证事项”。在稍后的展开讨论中,她提到1500块就是每人每月的基本消费额度,这个额度还不包括购房等长期大项的支出。这个议论点不直接讨论1500元的扣除标准是否合适的问题,但却与听证内容密切相关。我把这一类话题归类为“相关事项”,包括草案涉及的政策法规的执行情况、现行状况及问题以及可能引起的问题等。 发言者们对相关事项的思考和讨论与他们对听证事项的意见密切相关。人大个税会上,33% 的论点和 30%的论据涉及听证事项;四川物业会上这两项的比例分别是54%和6%。 涉及相关事项的论点和论据,在人大个税会上分别是12%和23%,在四川物业上分别为15%和39%。

图1 话题群分布

一个议论点中,“论点”是结论,“论据”是理由。由于自然语言(natural language)尤其是口语的灵活性,一个议论点的焦点,可能在论点中出现,也可能在论据中出现。 打个比方,人大个税的某位代表说,东西部的生活费用相差很大,这个差距应该在个税扣除标准中体现出来。在这个议论点中,“生活费差别大”很可能是论据,制定合适的扣除标准很可能是论点。但是发言者究竟想强调这两个意思中的哪一个,只有在上下文里才能够准确解释。但是,“拆分”和“编码”这些步骤,在使文本量化的同时,也使一个个句子、议论点与它们的上下文脱节了。对于本文来说,某话题具体出现在论点里还是论据里并不重要。本文关心的是某一个话题是否在一个特定的议论点中出现(或者在论点里,或者在论据里)。为此,我统计了所有的在论点或者论据里包括某话题的议论点,将其称为“涉及某话题的议论点数”*如果一个议论点在论点和论据中同时提到了一个相同的话题,算为一个涉及该话题的议论点。(图2)。这里,这一分析结果与图1展示的、将论点和论据分别解析的结果很相似。 在这两个会议中,提到具体听证事项的议论点分别占到了总数的61% 和 60%;也就是说,人大个税会中61%的议论点和四川物业会上60%的议论点涉及具体的听证事项。两个会上提及到相关事项的议论点分别是31% 和 50%。 两项分析都明确显示,听证代表们将大部分时间和精力用来讨论听证会的具体听证事项和相关内容。

图2 提及话题的议论点

相比之下,听证会参与者对其它四类话题的讨论热度低得多。本文定义的“政治”话题内容非常广泛,包括各级政府的责任义务和运行情况、政策和法规的制定程序以及更加宽泛的社会治理、政府与社会关系等话题。然而涉及政治话题的议论点(论点或论据;下同)在两个会议中只占到了 21% 和 26%(图2)。即使提到这类话题,代表们也基本是泛泛而谈,比如起征点设得太低会对低收入者征税,会降低整个税收系统的效率,从而造成社会资源配置的低效和浪费等等。“利益”这个话题群里包括公共利益(public goods)、群体利益(particular interests)即个别群体(比如业主)的利益和个人利益 (individual/private interests)。在个人所得税的扣除标准问题上,收税方希望降低标准,以扩大税基;缴税方则希望提高起征点,压缩收入中需要缴税的部分。在物业管理方面,开发商希望政府放权,让市场和社会调节各种利益;而业主认为自己是弱势群体,希望政府牢牢看住开发商,保护业主利益。 如果将听证会看作各方利益角逐的一个平台,利益类话题应该是比较热的。 但是分析结果却恰恰相反。即使把这三种利益加起来,涉及这方面的论点数也只占到总论点数的4% (人大个税)和 15%(四川物业)(见图2)。同样,在谈到利益时,代表们大多在谈群体利益,对公益和个人利益基本不谈。稍后的分析会显示,四川物业代表对群体利益谈得较多,这些议论点大部分与业主维权相关。 分析至此,这两个立法听证会上代表论证在内容方面的共同点是,两会的代表们都将主要精力集中在对主办方划定的听证事项以及相关事项上。听证会作为政治、政策的协商平台和多方利益博弈、平衡的机制这两方面功能并不突出,与西方协商民主的重点与意图不很相符。

在对价值观和法律法规的讨论中,两个会议开始“分道扬镳”。人大个税会上涉及价值观的议论点高达41%(图2),其中谈到民生、平等和公民权的论点分别占到了总论点的19%、10% 和5%。四川物业会上,涉及价值观的议论点只有 2% 。前文提到,为社会广为接受的价值观往往可以为协商代表们提供有力的文化资源和话语武器。很显然,人大个税的代表们在这方面的自觉性和主动性远远高于四川物业代表们。民生作为中国政治文化中政府合法性的基石,理所应当地成为听证代表们对政府提出期望、要求时最有力的话语武器。“法律法规”这个话题群囊括任何涉及法律的议论点,包括提及法律法制、法律的前瞻性、稳定性等立法原则以及具体的法律(比如《物权法》)的条款内容、应用、实践等方方面面。既然立法听证会是立法程序的一部分,这类话应该备受重视。同时,从听证代表自我定位的角度来说,既然政府部门请他们来参加立法听证会,立法、法律法规等应该是合法性非常高的话题。四川物业听证会代表们的发言情况基本符合这样的预测:24%的议论点涉及这方面话题。 而人大个税听证会上,此类话题只占到4%。换句话说,在全国人大作为国家层面的立法机构举行的立法听证会上,26位发言者进行了上下午两场近5个小时的讨论,对法律、立法却几乎只字未提。 这个发现的确有些突兀。 总结来说,全国立法听证会代表对价值观谈得多、法律谈的少,而四川物业的代表们的论证内容则恰恰相反。

以上分析揭示出这两个立法听证会的一些显著特征。在这两个会上,代表们不约而同地将焦点集中在听证事项及其相关的非常具体的政策和问题上。从本文假设一的角度来看,这个特点与听证代表自我认知的合法性有着直接的关系。这一现象在其他类别的听证会上也能够观察到。对价格听证会话语现象的分析发现,听证会代表们在对政府“拥护”、“点头”、“建议”和“挑战”这四种不同的话语策略中,所选择讨论的话题明显不同。比如,需要向政府提建议时,代表们通过探讨政府责任和伸张“民生”价值观来巩固自己的观点。在这四种话语策略中,当代表们向政府“挑战”时,他们需要最强的(相对于政府的)合法性。在这种情况下,代表们不约而同地紧紧围绕价格这一话题来进行论证,因为这是他们作为价格听证会代表政治合法性的最坚强的基石(Zhang,2013:153)。同理,立法听证会上,代表们最有资格讨论的就是草案中的各种规定和情况。

这两个会议的不同之处在于代表们对政治价值观和政治概念的运用。全国人大的会上,代表们高声呼吁民生、平等、公民权利与义务都应该成为对个人所得税法的主要考量因素,但是对“法”却几乎闭口不提。四川的代表们积极地将《物权法》和其它法律话题运用到对物业管理条例的立法讨论中,但是却完全没有用到民生、平等等有助于草根代表话语权和合法性的“话语武器”。这些特点都反映出上文假设三和假设四的讨论。人大个税会上的精英代表们,通过对民生等价值观的讨论,从道德高度、在宏观政策方面对政府提出期望和要求。四川个税的代表们大多从社区、地方上来,更多地希望通过利用国家级法律,在四川的物业立法方面更多地保护自己的权益。这个特点下文会进一步推进,但这些初步分析已经相当清楚地显示出处于不同的话语环境下的听证会代表对 “说什么、怎么说”这些问题的思考和决策。

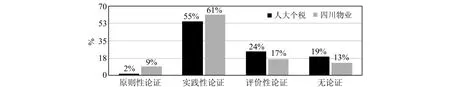

(二) 基于实践和评估的论证方式

讨论完了“说什么”,我下一步分析听证代表是“怎么说”的,具体考察代表们是如何使用论据来进行论证的。这层分析的核心概念——“论证方式(warrant type)”——来自Toulmin 的“论证模式理论” (Argument Pattern)。Toulmin 指出,论证方式(warrant)指的是允许论证者从论据“跨向”论点的“桥梁”(Toulmin,2003[1958]:91)。Freeman 按照从论据到论点的推理基础,将这一概念进一步细分为原则性论证(a priori warrant)、机制性论证(institutional warrant)、实践性论证(empirical warrant)和评估性(evaluative warrant)论证。简单地说,原则性论证就是引用已经被证明(或普遍认为)正确的原则,如科学原理或宗教信仰,来支持论据与论点之间的关系。机制性论证是指论证者引用某种机制的“运行状况、实践状况或者要求”来支持论点。实践性论证是指论证者引用政治、经济和社会生活中经验的、现实的情况来建立论据与论点之间的联系。在评价性论证中,论据与论点间的联系是论证者自己的“观点、价值观和信仰” (Freeman,2005:331-346;Nardi,2012:157-173)。对本研究而言,听证会参与者常常同时使用机制性论证和实践性论证,因为他们讨论的现实情况(实践性论证)往往是现行制度、机制的结果或者现状的一部分。为了使分析和论述简洁明了, 我将“机制性论证”和“实践性论证”合二为一,通称为“实践性论证”。实践性论证可以建立在以往实践的基础上。例如,为了支持全国采取统一的扣除标准,上海的江泓代表指出,以前的经验证明,允许各地区采取不同的扣除标准会导致无休止的地区竞争,影响中央的权威。这个议论点的论证方式就属于实践性。实践性论证也可以通过假设方式进行的。比如,来自新疆的陈栋律师指出,由于欠发达地区的人均收入偏低,全国采取统一的扣除标准会制约人才向不发达地区的流动。这里的结论是通过对一种假设的实践情况来进行的。陈代表进一步谈到,这样的政策结果,与国家西部大开发的政策不符。这个论证点里用的论证方式,则是评价性论证。制约人才流动不符合中央的政策,是陈代表个人对采取统一扣除标准的政策后果做出的一个评价。

论证方式(warrant)这个概念,是 Toulmin 的重要理论贡献之一,因为这个概念将几乎完全隐藏在论证过程中但却非常重要的论证过程挖掘出来,将其概念化并且分类,为各种相关的定性和定量分析奠定了基础。通过对这个环节的分析,我们可以直接观察到听证会代表们是否“理性地”进行论证。 我简单地举例说明。请比较以下两个论点:(1)一定要提高扣除标准,因为去年江浙地区人均生活每月支出已经是1437元了;(2)国家应该提高扣除标准,因为个人所得税是要用来劫富济贫的。

这两个论点,如果只是将论点和论据提炼出来按其内容分类编码,那么他们都是因为与“民生”相关的考虑而要求调整政策的议论点。但是,论证过程中的论点与论据之间的关系,即论证方式,是非常不同的:论点一是建立在实际情况或者实践基础上的,论点二主要表现的是议论者对政策应该具备的功能的评价,从而建立论据和论点之间的关系。在这种情况下,一定要对其议论方式进行分析,才能够准确合理地厘清三者之间至关重要的区别。

既然论证方式这个概念反映的是发言者如何建立并巩固他们的观点,那么对听证会代表采取的论证方式的分析直接揭示出的,就是他们在政府、国家面前,采用什么样的方式支撑自己的观点、树立自身的权威:是通过原则性论证上纲上线,还是通过实践性论证摆事实、讲道理? 如图3所示,在这两个会上,实践性论证、评价性论证和原则性论证三种方式的排列顺序很相似:实践性占六成上下,评价性占二成上下。原则性论证在四川物业的208个论证点中一成稍逊,而在人大个税上只有2%。两个会议各有15%上下的议论点没有论证方式*这些论证点,有的在开场白里,只需强调观点,不用说明理由;有的是因为所涉及的理由很明显,或者已经有代表阐述过了;也有的是因为要谈的论点太多,时间不够,没有展开叙述理由。。如果我们剔除这些没有论证方式的议论点,仅将具有论证方式的议论点作为基数计算比率的话,在人大个税会上,实践性论证的比例上升到69%,评价性论证上浮到30%。四川物业中,实践性论证方式比率上浮到70%,评价性论证则为19%。四川物业中原则性论证则占到了9%,这是因为代表们对物业条例的“上位法”(《物权法》)多有涉及,我在最后一部分分析中会进一步讨论。

这一层分析显示,这两个听证会的代表在论证方法上也有很明显的共同点。面对政府,代表们倾向于以实践性论证为基础的“摆事实,讲道理”的方式阐述观点,也时常以自己的评价标准为出发点支持论证过程。他们不试图通过渲染感情来感动人,也不愿用意识形态的大帽子来巩固自己的观点。总体来讲,听证代表们的意见是明朗的,态度是理性的。 同前文总结的“避开政治谈政策”的特点结合起来,我们可以将这两个会议在论证内容和方式的特点总结为“围绕主题,理性论证”。

图3 论证方式分布情况

(三)中国公共政治讨论的两个雏形:理性辅政与理性倾诉

本文假设中讨论的中国政治文化对当下公共政治讨论话语影响的四个方面,在以上两层分析中都有清晰的展现。下面的分析通过对具体的话语实例的讨论,更加具体、深入地对这四个特点进行剖析。单从立法听证会的功能来看,代表们最核心的任务就是表达同意或不同意,并对此论点进行支持。然而在这两三句话就能完成的任务以外,代表们也积极拓展话语空间。2005年个税听证会是全国人大举办的第一个立法听证会,参与者一定都是通过了仔细遴选、政治上可靠的代表。他们其中的一些人也一定是把这次发言作为一个“政治任务”来完成的:该说的说,不该说的不说,分毫不差。但也有很多代表不远万里来到北京,不满足于“在针尖上跳舞”,而是要借这个与国家最高税收立法和行政部门直接对话的机会,从个税改革入手,谈出他们更广泛更深入的思考。 这个听证会上,直接支持政府观点的议论点只占到了1/4,其余的3/4的议论点,要么是反对,要么是离开“同意还是不同意这个题目”去谈一些相关情况,上文提到的该会上大量的对价值观的讨论即属于这种话语情况。四川会上,讨论“同意还是不同意”的议论点只占到了17%左右,其中8%同意,9%不同意。此外,对相关内容的议论点有27%。剩下的将近六成的(57%)的议论点更是脱离了政府出的具体题目,在听证会这方“宝地”发展新的话语空间*这里所说的“脱离”当然是相对而言的。毕竟是物业管理的立法听证会,代表们再有突破精神,也要谈与物业管理有关的现象和观点。超越了这个边界,就逾越了听证会制度赋予代表们的合法性权限,不仅说出来的观点没有力量,也会削弱代表自身的权威性。在第二部分的分析中我会详细解释这些新问题和新领域里的具体内容。。所以,如果我们把听证代表们在会上的发言看作他们政治参与和政治表述的一种形式,那么这一部分分析最显著的发现,就是听证会代表们的交流目的远远超越于政府给他们规定的对听证事项表达同意与否的意见。

在这个新的话语空间中,代表们可以更加自主、有力地讨论他们想要讨论的话题。北大法学院教授刘剑文指出,从平等角度讲,税基标准过低会使低收入者负税,不利于公民平等权的保障。《个税法》不能对保证基本生活的收入征税,否则会损伤公民的最低生存保障。他还指出,个税扣除标准和公民基本人权密切相关,只能由全国人大立法,应该排除授权国务院进行调整的可能性。来自乌鲁木齐法律援助中心的律师陈栋指出,标准提高到1500符合广大工薪阶级的利益,因为这一政策支持民生,藏富于民。河北某度假村管委会职员宋景昌提出,个税的征收应该体现“劫富济贫”的原则,因为政府是人民的政府,民生思想是基石,工薪阶层大部分是产业工人,《个税法》需要体现对他们的保障。

此会上两名农民工代表的角度则明显不同。他们没有讨论宏大的政治理想和政策目标,而是通过对自己和农民工阶层的具体情况进行评估性的陈述,希望政府能够立法改善自身的生存状况。在广东打工的陈庆锋说,2004年平均工资是1400,这样调整后很多人会免税,体现了政府对中低收入人群的关心,意义重大。他同时提出,自己和周围的打工者更关心的是如何能够逐渐开始获得本地人的福利。另外一名打工者代表吴志才举例说明单身打工人员的收入和消费情况,并指出,私营企业没有福利,农民工生活在社会底层,生活其他方面没有任何保证,只有靠劳动来提高收入。农民工受生活所迫,主要集中在建筑、开矿等高危行业,生活状况令人心寒,精神生活尤其单调,但是他们渴望更丰富的生活。农民工为城市高收入者创造了很多价值,吴呼吁,政府立法应为弱势群体着想,提高到2000元。无论从精英还是民众的角度,个税会上代表们对民生价值观的利用是显而易见的,因为这一文化资源是他们面对国家、政府时构建自己政治话语的最有力的武器之一。这一特点,在价格听证会上也有充分体现。对价格听证会的分析显示,民生是唯一一个在拥护、点头、建议、挑战这四种话语策略中均被高效利用的话题,而且被不同的代表用来巩固截然相反的观点(同意或不同意政府提议)(Zhang,2013:139-162)。

2011年召开的四川物业立法会一共邀请了16名代表,其中业主代表4位,开发商代表2位,律师3位,物业管理行业代表6位,还有一位来自房管局的政府职能部门代表。他们谈的是物业管理中最核心、对业主利益有直接影响的问题,即政府—开发商—业主三者之间的关系。会上请到的业主代表们一般都有做过业委会主任的经历。他们从自身的经验和观察出发,突出地谈到了一个共同问题:仅靠业主的力量来建立业委会并维持业委会的有效工作,是非常困难的。在此情况下, 业主代表们一致强调, 政府相关职能部门和街道居委会的参与和指导对业委会的健康发展是至关重要的。 代表朱扬提出,现在老人买房子常常把房子登记在子女名下,年轻人工作繁忙, 互相都不认识不了解,没有时间和精力参与小区事物的管理。代表李萌说,业委会是个新鲜事物,业主们现在还缺乏民主化概念,他们的习惯和思考方式还没有跳转到新的身份,所以, 业主大会成立很难。很多即使成立了,也处于瘫痪状态。另外,业委会主任不拿钱还得罪人,大家都不愿做。鉴于这重重困难,政府应该把小区作为社会的最基层组织管理起来,不能让业委会自生自灭。李萌还介绍说,99%的物业都是开发商的子公司,常常通过一些手段,强迫业主签订物业合同。业主处于弱势,需要政府的保护,所以,她“恳请政府管住物业费的标准”。代表张谦是成都最早一批的业主,也当过业委会主任。他指出业主委员会责任压力太大,事多人少,业委会应该向小区居委会靠拢,从街道办事处得到培养。 另一名业主代表陈明强调,社区政府必须参与到开发商、物业和业主的关系中。 他举例说,自己所在小区的街道同小区里的议事员和物业开会,效果很好。由上级政府来推动和谐发展, “说明政府给我们撑腰”,业主们感觉有保障。通过这样的陈情和倾诉,业主代表们实际上是借着听证会的机会,向政府告房地产公司的状。草根代表们通过听证会这个平台,恳切地希望政府要“牢牢看住”开发商,用行政和法律手段,不许开发商利用他们的种种优势欺负老百姓。而开发商代表则义正词严地提出,房地产管理应该更多地依赖法律和市场机制,政府应该少用行政手段过多干预,真正地成为服务型政府。在这个层面上,听证会有效地变成了一个权力和利益公开角逐的政治机制。

将这些发现引申一下,我将人大个税会议的论证特征概括为“理性辅政”,将四川物业概括为“理性倾诉”。这两个概念的共同点在“理性”二字:两个会的共同特征是代表们的论证焦点集中在具体草案上,通过自己的切身经验、职业特长、专业知识来支持自己的论点。而他们的不同点——“辅政”和“倾诉”——点明的则是两种不同的政治身份自我认知基础上的言路。“辅政”是中国传统政治制度里官员和国家的关系。儒家的治学传统提倡“学而优则仕”,有能力的人应该用自己的智慧辅助国君管理国家。“倾诉”这一行为体现的是平民百姓与国家和官员之间的关系。在当前中国的政治实践中,老百姓的上访、请愿、找人大、政协代表办事等等,其实都是百姓寻求与“包青天”似的人物交谈的机会。听证会上,听证代表们说什么、怎么说,直接反映出的是他们对听证事项的关切角度及他们与国家和政府对话的交流方式。而这些交流目的与方式又反映出他们对自己政治身份的认识,与政府对话时“什么可以说,什么不能说,最好怎样说,不能怎样说”这样的规范性问题(normative questions)的思考和答案。这些认知都属于政治文化和政治心理学的范畴,它们深深植根于价值观、社会规范、日常习惯等文化土壤,无时无刻、无孔不入地影响着我们的政治理念和行为。听证会作为一个新的政治机制和话语空间,给政治参与者们提供了新机会、新思路、新希望。他们通过在听证会上的所思所想、所作所为,有力地塑造了“听证会”这个还在逐渐发展的政治机制。在这个层面上我们可以非常清楚地看到政治机制和政治文化互相驱动、辩证发展的过程和细节。

五、结 论

本文通过文本分析,对2005年的人大个税和2011年的四川物业两个立法听证会上的代表发言进行解析。虽然媒体对听证会的报道常常集中在一些具有戏剧性的场面和情节,这两个听证会的发言的理性程度是相当高的。在内容上,代表们将讨论集中在政府划定的听证事项和相关问题上。在论证方法上,代表们主要通过数据、事实、知识、自己的职业专长和实践观察来支持自己的论点。代表们没有仅仅“在针尖上跳舞”;他们借助政府提供的平台,通过讨论听证事项,对与其相关的公共事务相当充分地表达了自己的看法。

从文化层面上看,本文着重展现这两个听证会的代表们对“说什么、怎么说” 的选择的典型性。人大个税会的代表从全国范围抽取,在国家最高立法机关面前,基本以业界精英、专业人士、知识分子的身份出现,为政府主导的政策法律制定过程出主意、想办法,有如中国传统政治中的“辅政大臣”。四川个税的很多代表来自基层,更希望借助这个机会向政府“倾诉”自己的问题和苦衷,殷切地期望政府能够体贴民情,关护民生。这一个辅政,一个倾诉,展现出的是中国传统政治文化长期积累并流传下来的精英与民众各自与政府的不同关系。 同时,这一层分析还显示出, 代表们在话语策略上的选择与这些由文化定义的“国家—社会”关系直接挂钩。基于这些选择,代表们的话语行为直接塑造了听证会作为国家与社会交界面的形态和功能。听证会能起到什么作用,由文化资源而来。听证会起不到什么作用,由文化限制而来。政治文化层面的分析将听证会的制度发展及其文化环境牢牢地绑在一起,要求我们综合地、辩证地审视中国协商民主的现状,透过制度的视角来研究文化的影响力,扎根在文化中来考察制度发展。

本研究展示出一个新的制度到中国政治文化土壤生根发芽的过程,着重分析听证会代表作为制度演变的“实践者”如何利用文化资源来适应、利用甚至塑造听证会这个新制度。“理性辅政”和“理性倾诉”两种表述形态,可以作为中国公共政治讨论的两个雏型,为未来的研究打下基础。本研究发现,西方协商民主理论与实践中对协商政治最典型的评估标准,如政治性、多样性、利益协商等特征,在这两个听证会中体现不明显。本文针对中国政治文化对公共政治讨论话语的影响提出的四项假设,在分析中得到了充分的展现。听证会上的话语现象体现这一新制度和固有文化之间相互磨合的过程。

研究的扩展需要新的数据和分析工具。本文使用内容和话语分析工具,发现和勘测新的数据,试图突破协商民主研究的常规研究与分析方法,找到更具体更细致的新发现,为感兴趣的研究者提供考察和分析协商政治的思路和方法。通过实证研究,建立在以文本数据为基础的分析上发现的规律,使我们对听证会发展的状况与规律的认识超越了“印象派”的、似是而非的境界,使我们在积累科学知识的道路上前进了一步。本文在近十多年来新兴起的“话语政治”(discursive politics)这一研究方向中考察中国公共政治讨论话语的发展。从这个角度看,一个机构、一个制度的发展,与相关参与者在通过这个制度平台所进行的话语行为有直接关系。听证代表们在“说什么、怎么说”方面所做的选择,是他们的政治参与行为,同时也长远地、潜移默化地影响着中国听证会发展的进程。 通过相互的学习模仿,这些局部创新会逐渐积攒起来,对制度的整体产生“随风潜入夜,润物细无声”的影响和改变*作者感谢王裕华、何包钢、景怀斌对本文提出的修改意见。。

[1] 傅雪蓓(2013).参与民主:中国社会主义民主政治的新面向——以协商民主与选举民主之融合现象为观察对象.中国农业大学学报(社会科学版),6.

[2] 卢亮亮、杨竣凯(2013).社会主义协商民主制度化的逻辑和价值.福建省社会主义学院学报,2.

[3] 齐卫平、陈 朋(2008).协商民主研究在中国:现实景观与理论拓展.学术月刊,5.

[4] 吴 辉、袁为海(2013).落实社会主义协商民主制度的思考.中国井冈山干部学院学报,1.

[5] 燕继荣(2006).协商民主的价值和意义.科学社会主义,6.

[6] 燕继荣(2015).国家治理及其改革.北京:北京大学出版社.

[7] 叶娟丽(2013).协商民主在中国:从理论走向实践.武汉大学学报(哲学社会科学版),2.

[8] 张善若 (2017).三种文本分析方法知识论、方法论之比较——以中国政治文化研究为例.公共政策与治理(即将发表).[9] Gabriel A.Almond & Sidney Verba(1989)[1963].TheCivicCulture:PoliticalAttitudesandDemocracyinFiveNations.Newbury Park:Sage Publications.

[10] Mark Bevir(2011).Political Science after Foucault.HistoryoftheHumanSciences,24(4).

[11] John S.Dryzek(2002).DeliberativeDemocracyandBeyond:Liberals,Critics,Contestations.London:Oxford University Press.

[12] John S.Dryzek & Valerie Braithwaite(2000).On the Prospects for Democratic Deliberation:Values Analysis Applied to Australian Politics.PoliticalPsychology,2.

[13] Harry Eckstein(1998).Lessons for the Third Wave.Harry Eckstein,Frederic J.Fleron Jr.,Erik P.Hoffmann & William M.Reisinger(eds).CanDemocracyTakeRootinPost-SovietRussia?ExplorationsinState-SocietyRelations,Lanham:Rowman & Littlefield.

[14] Qiang Fang(2009).Hot Potatoes:Chinese Complaint Systems from Early Times to the Late Qing (1898).TheJournalofAsianStudies,68.

[15] Joseph Femia(1987).Gramsci’sPoliticalThought:Hegemony,Consciousness,andtheRevolutionaryProcess.Oxford:Clarendon Press.

[16] James Fishkinm(2009).WhenthePeopleSpeak:DeliberativeDemocracyandPublicConsultation.New York:Oxford University Press.

[17] J.B.Freeman(2005).Systematizing Toulmin’s Warrants:An Epistemic Approach.Argumentation,19.

[18] Antonio Gramsci(1971).SelectionsFromthePrisonNotebooksofAntonioGramsci.Edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith.New York:International Publishers.

[19] Sandra M.Gustafson(2011).ImaginingDeliberativeDemocracyintheEarlyAmericanRepublic.Chicago:The University of Chicago Press.

[20] Amy Gutmann & Dennis Thompson(2004).WhyDeliberativeDemocracy?Princeton:Princeton University Press.

[21] Jens Henrik Haahr(2003).“Our Danish Democracy”:Community,People and Democracy in the Danish Debate on the Common Currency.CooperationandConflict,38.

[22] Baogang He(2013).Deliberative Culture and Politics:Persistence of Authoritarian Deliberation in China.PoliticalTheory,41.

[23] Baogang He(2014).Deliberative Culture and Politics:Persistence of Authoritarian Deliberation in China.PoliticalTheory,42.

[24] Baogang He & Mark E.Warren(2011).Authoritarian Deliberation:The Deliberative Turn in Chinese Political Development.PerspectivesonPolitics,9.

[25] David Kahane,et al(2010).Introduction.David Kahane,Daniel Weinstock,Dominique Leydet & Melissa Williams(eds).DeliberativeDemocracyinPractice.Vancouver:UBC Press.

[26] Beata Beigman Klebanov,Daniel Diermeier & Eyal Beigman(2008).Lexical Cohesion Analysis of Political Speech.PoliticalAnalysis,16.

[27] Ernesto Laclau & Chantal Mouffe(2001).HegemonyandSocialistStrategy:TowardsaRadicalDemocraticPolitics.London and New York:Verso.

[28] Ethan J.Leib & Baogang He(2006).TheSearchforDeliberativeDemocracyinChina.New York:Palgrave MacMillan.[29] Lianjiang Li(2008).Political Trust and Petitioning in the Chinese Countryside.ComparativePolitics,40.

[30] Lianjiang Li,Mingxin Liu & Kevin O’Brien(2012).Petitioning Beijing—The High Tide of 2003-2006.TheChinaQuarterly,210.

[31] Gary Mucciaroni & Paul J.Quirk(2006).DeliberativeChoices:DebatingPublicPolicyinCongress.Chicago:The University of Chicago Press.

[32] Andrew Nathan(2003).Authoritarian Resilience.JournalofDemocracy,14.

[33] Elena Nardi,et al(2012).“ Warrant” Revisited:Integrating Mathematics Teachers’Pedagogical and Epistemological Considerations into Toulmin’s Model for Argumentation.EducationalStudiesofMathematics,79.

[34] Benjamin Schwartz(1985).TheWorldofThoughtinAncientChina.Cambridge:The Belknap Press of Harvard University Press.

[35] Myeong-Gu Seo & W.E.Douglas Creed(2002).Institutional Contradictions,Praxis,and Institutional Change:A Dialectical Perspective.AcademyofManagementReview,27(2).

[36] Tianjian Shi & Jie Lv(2010).The Shadow of Confucianism.JournalofDemocracy,21.

[37] Stephen E.Toulmin(2003)[1958].TheUsesofArgument.New York:Cambridge University Press.

[38] Douglas Walton(2004).Criteria of Rationality for Evaluating Democratic Public Rhetoric.Cary J.Nederman Benedetto & Gary Remer(eds).TalkingDemocracy:HistoricalPerspectivesonRhetoricandDemocracyFontana.University Park (Pennsylvania):The Pennsylvania State University Press.

[39] Daniel Weinstock & David Kahane(2010).Introduction.DeliberativeDemocracyinPractice.David Kahane,Daniel Weinstock,Dominique Leydet & Melissa Williams(eds.).Vancouver:UBC Press.

[40] Iris Marion Young(2001).Activist Challenges to Deliberative Democracy.PoliticalTheory,29.

[41] Shanruo Ning Zhang(2013).Hegemonic Discourses and Their Critics in China’s Authoritarian Deliberation:A Study of Price Public Hearing Meeting.JournalofChinesePoliticalScience,18.

[42] Shanruo Ning Zhang(2015).ConfucianisminContemporaryChinesePolitics:AnActionableAccountofAuthoritarianPoliticalCulture.Lanham:Lexington Books.

■作者地址:张善若,Department of Political Science,California Polytechnic State University;San Luis Obispo,California 93407,U.S.A.。Email:nizhang@calpoly.edu。

■责任编辑:叶娟丽

Influence on Public Political Discussion Discourse from Chinese Traditional Culture: China’s Legislative Public Hearing Meetings as the example

ZhangShanruo(California Polytechnic State University,U.S.A.)

From the perspective of discursive institutionalism, how newly developed deliberative institutions in China shape up heavily depends on what is said and how it is said in these deliberative venues and platforms. From the angle of political culture, participants of deliberative politics are not purely “rational beings”pursuing a set of universalistic “rational interests” ;rather, they exercise “situated agency” by following their local “web of beliefs” . In China’s Legislative Public Hearing Meetings (LPHMs), representatives construct their political discourse so as to strengthen the legitimacy of their presence in their conversation with the authoritarian state as well as the arguments they present. This study examines 545 arguments included in 41 speeches delivered in two LPHMs to explore the discursive characteristics of the discourse of both elites and masses in China’s public political deliberation. It is hypothesized that the LPHM representatives’ discourse is shaped by four sets of factors: self-perception of their own political legitimacy and identity, the “pragmatic rational” characteristic of Chinese traditional political thinking, culturally-defined “gateways” of communication with the state, and core values such as “people’s livelihood” and equality as cultural and discursive resources to be utilized.The analysis shows that the representatives closely focus on the “issues under deliberation” defined by the meeting organizers to strengthen the legitimacy of their presence and speeches in the meetings. They skillfully utilize their professional knowledge and experiences to enhance the rationality of their arguments. Political values such as “people’s livelihood” and “equality” are widely utilized to buttress their suggestions for and criticism towards the government. Representatives from the elites and masses also engage different gateways of communications in their speeches, on which basis I argue that “rational counseling” and “rational petitioning” are two prototypes of public political discussion in contemporary Chinese political culture. Amid the growing literature on deliberative politics in China, this article uses an empirical approach by conducting content and discourse analysis on arguments presented at the LPHMs. It also takes on a distinctly political cultural perspective by examining the influences of both Confucian cultural traditions (i.e., the gateways of communication for different political groups) as well as other cultural factors such as the representatives’ self-perceived political legitimacy.

discourse politics; political discussion; public administration; political culture; deliberative politics; China’s Legislative Public Hearing Meetings (LPHMs)

D62;G03

: A

: 1672-7320(2017)02-0097-14

10.14086/j.cnki.wujss.2017.02.009

2016-06-30